目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

菊名の五社が合祀された菊名総鎮守

神奈川県横浜市港北区菊名に鎮座する神社。

旧社格は村社で、菊名の総鎮守。

昭和初期、菊名に鎮座していた「八幡神社」を中心に菊名の計5社が合祀。

現在の「菊名神社」に改称し、菊名の総鎮守となった。

平成に入って社殿や境内の大改修が行われモダンな境内と整備された。

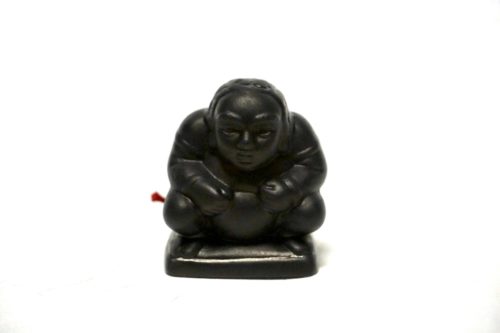

現役で使用されている手水舎の手水鉢(水盤)を支える「がまんさま」は当社のシンボルとして知られている。

神社情報

菊名神社(きくなじんじゃ)

御祭神:誉田別命 ・天照皇大神・日本武尊・木花咲耶姫命 ・武内宿禰命

社格等:村社

例大祭:9月17日に近い土曜・日曜

所在地:神奈川県横浜市港北区菊名6ー5ー14

最寄駅:菊名駅

公式サイト:http://www.kikunajinja.jp/

御由緒

ここ菊名の地には、昭和の初期まで神明社(天照皇大神)、杉山神社(日本武尊)、浅間神社(木花咲耶姫命)、八幡神社(譽田別命)、阿府神社(武内宿禰命)の五社が村社として地域の人々の信仰を集めて参りました。中でも記録に残るものとして最も古くからあるのが、阿府神社であり、その歴史は任和元年(885年)に遡ると言われております。時の天皇、光孝天皇が師岡に勅使を遣わされ熊野神社を創建なされた時、勅使がその途上、馬具の鎧をお納めになったことからその名が付いたと史書には書かれております。

この五社が昭和十年、現在は菊名町公園となっている杉山神社の地に合祀され、名も「菊名神社」と改められました。その後、太平洋戦争の戦火を逃れてからは、同所を保健所建設用地として提供するため、(当時の八幡神社の地)に社殿を移設、以降この地で菊名の総鎮守として地域の人々とともに歩み、またその生活を見守り続けて参りました。

この間、氏子諸氏の厚いご協力の下、昭和三十二年には社殿の改修および社務所・神楽殿が建設され、信仰の対象としてだけでなく、地域住民の交流と青少年の研修の場としても大きな役割を担うこととなりました。平成九年に参集殿・神楽殿、そしてこの度平成二十三年には、五十年ぶりの大々的な社殿改修工事を終え、二十一世紀にふさわしい姿となって生まれ変わりました。

新たに完成した拝殿の天井には、中心に「菊」の花を配し、四方にはがまんさまによって守られる二十四枚の天井画が飾られております。テーマは「菊名の絆」です。これは社殿は新しくなっても、菊名の総鎮守として以前と同様、変わらずこの地の人々とともにあることを示しているのです。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

江戸時代の地誌で見る菊名村の神社

当社は明治維新後に菊名に鎮座していた5社が合祀する形で成立。

そのため御由緒も各神社で違うものとなっている。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には菊名村の神社についてこう書かれている。

(菊名村)

八幡社

村の西よりにあり。社前に木の鳥居あり勧請の始をしらず。隣村大豆戸村本乗院持。

神明社

村の東よりの丘上にあり。是も勧請の年歴を知らず。社は一間半に六間西に向ふ。村内の鎮守にて本郷師岡村法華寺持。

鐙明神社

村の艮にあり。土人の傳に云往古貴人のここを過る時乗たる馬の鐙をここへ落せしかば、其鐙をもてかく崇めたりと。篠原村長福寺の持。

杉山社

村の中程にあり。社前に木の鳥居を立つ。郡内師岡村法華寺の持。

『新編武蔵風土記稿』で菊名村の項目に記載されている神社が上記。

「八幡社」「神明社」「鐙明神社」「杉山社」の4社。

いずれも後に合祀される事となる神社である。

当社の中心になった「八幡社」については、創建不詳との記述。

村の西よりに鎮座し、鳥居が立っていた事が記載してる。

「本乗寺」(現・港北区大豆戸町)が別当寺であった。

「鐙明神社」と記された神社は、明治以後に「阿府神社(あぶじんじゃ)」と改称。

こちらについては少しではあるが伝承が記されている。

馬具の鎧を祀ったとの事があり、こちらが年代的には最も古い神社となる。

社伝によると、任和元年(885)に、光孝天皇が「師岡熊野神社」(現・港北区師岡町)に勅使を遣わされた際、勅使がその途上、馬具の鎧を納めたとされている。

この伝承から鐙明神社と称された。

「杉山社」は、「村の中程」にありと記載されるように、村の中心に鎮座。

村の東に鎮座していた「神明社」と共に「法華寺」が別当寺(現・港北区師岡町)であった。

「法華寺」は「師岡熊野神社」の別当寺で神仏習合の中で共に崇敬を集めた寺院で、菊名村の神社の多くは地域一帯の総鎮守であった「師岡熊野神社」と繋がりが深かった事が窺える。

諸説ある菊名の地名由来

『新編武蔵風土記稿』には菊名の地名由来も記されている。

(菊名村)

菊名村は馬場村の北につづけり。郷庄の唱を傳えず。小田原家人所領役場に増田某が知行小机葛名開と記せり。此邊葛名の地名を聞かず。且葛と菊と字畵似たるが上に小机を冠したれば恐らくはここの事にて菊名氏の開きし事なるべければ、開發の年歴も推て知るべし。

葛名という地名、さらに当地を開拓したと云う菊名氏について記されている。

古くは「葛名(くずな)」という地名であったとされる。

当地には菊が多く咲いていた事から「名菊(なぎく)」と呼ばれるようになるが、「名菊」は「嘆く」に語感が似ているため、ひっくり返して「菊名」となったと云う説。

別説として相模国三浦郡菊名邑の菊名氏が移住してきて当地を開発した云う説もある。

『新編武蔵風土記稿』からはどちらの可能性も見て取れる。

江戸時代までは武蔵国橘樹郡菊名村と呼ばれていた当地。

のどかな村落であり、幾つかの神社が鎮座し、それぞれが村民からの崇敬を集めていた。

それらが後に全て合祀され当社が成立する事となる。

明治以降の歩み・昭和の合祀・菊名神社の成立

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、「八幡神社」が村社に列する。

明治二十二年(1889)、町村制が施行され大豆戸村・篠原村・菊名村・樽村・大曽根村・太尾村・南綱島村・北綱島村が合併して大綱村が成立。

菊名村は大綱村菊名となった。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、当時は「八幡神社」の社地であった。

大綱村や菊名といった地名を見ることもできる。

菊名周辺には他にも幾つか神社の地図記号を見る事ができ、それらが合祀される事になる。

昭和十年(1935)、「八幡神社」に「神明社」「杉山神社」「阿府神社」「浅間神社」の4社が合祀。

これを機に地名から「菊名神社」へ改称、「八幡神社」の村社を引き継いだ。

これを機に地名から「菊名神社」へ改称、「八幡神社」の村社を引き継いだ。

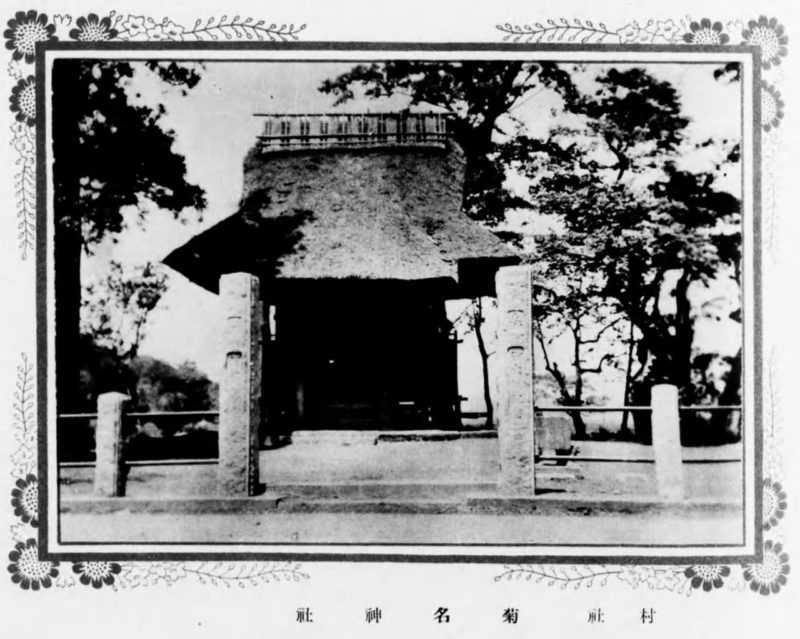

「村社 菊名神社」として紹介されているのが当社。

当時は現在の菊名町公園付近に鎮座していて、小さい社殿ながらも茅葺屋根の風情ある神社だった事が分かる。

戦後になり当時の鎮座地を保健所建設用地として提供するため、社殿を移設して遷座。

遷座した先がかつての「八幡神社」が鎮座していた場所で、これが現在の鎮座地となる。

以後、菊名の総鎮守として崇敬される事となる。

昭和三十二年(1957)、社殿の改築や神楽殿などの建築が行われた。

平成二十三年(2011)、大々的な社殿改修を行う。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

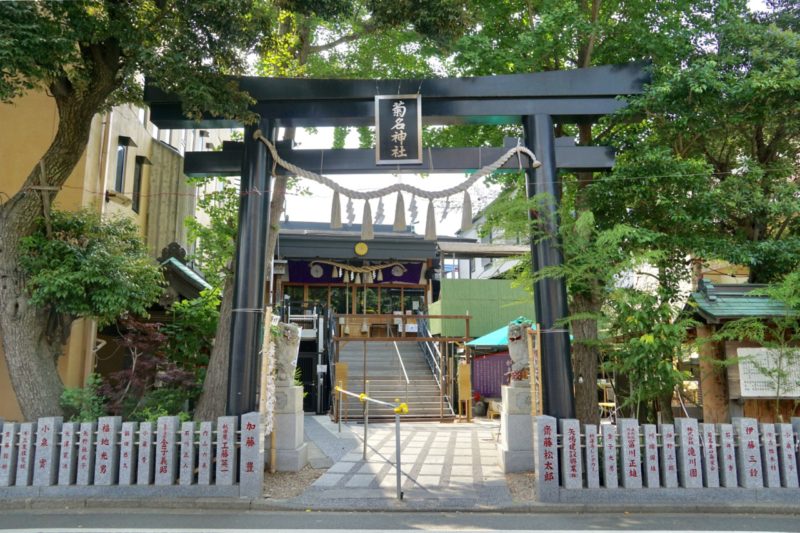

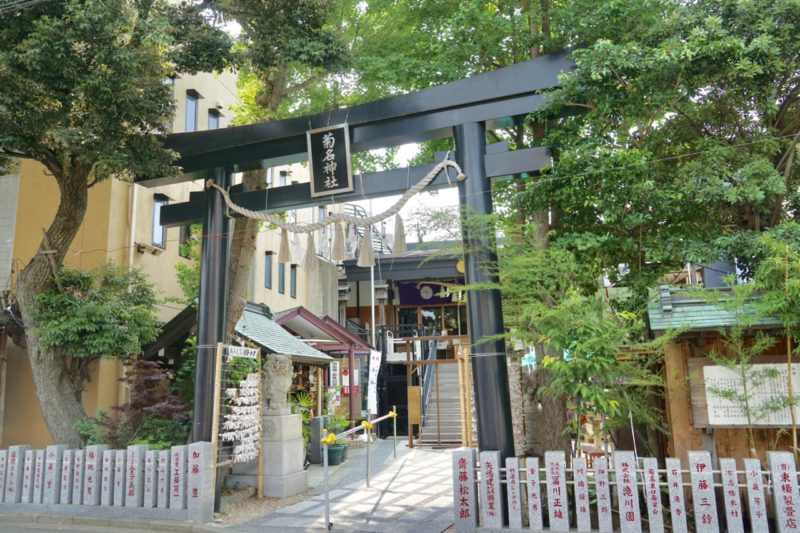

現代的な造りの境内・社頭には黒鳥居

菊名駅から北側へ少し歩いた先の路地に鎮座。

境内の敷地は狭く小さな鎮守となっているが、境内の造りが個性的。

境内の敷地は狭く小さな鎮守となっているが、境内の造りが個性的。

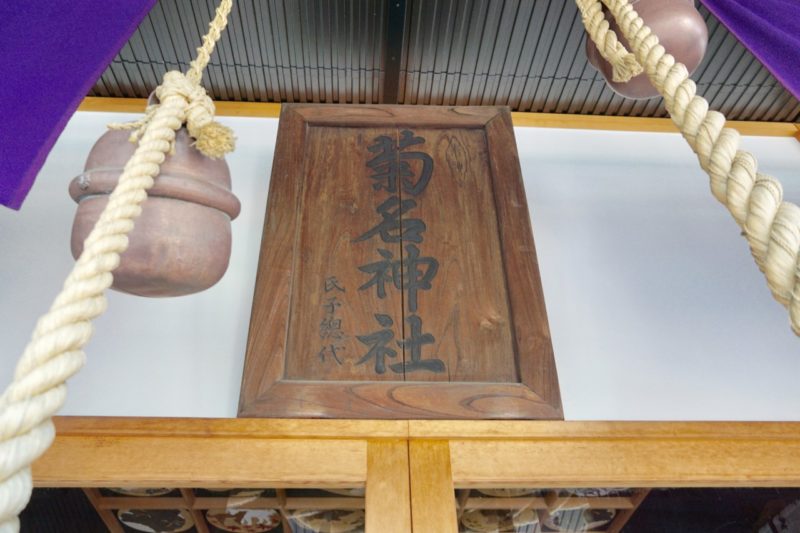

社頭には黒い鳥居が立ち、以前は木製だった扁額も新しくなったばかり。

社頭には黒い鳥居が立ち、以前は木製だった扁額も新しくなったばかり。

鳥居の間にポールが柵のように置かれている。

手水舎は左手にあるので、まずは左手から入るのがよい。

手水舎は左手にあるので、まずは左手から入るのがよい。

鳥居を潜ってすぐ一対の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

赤と白で着色されているのが特徴的。

赤と白で着色されているのが特徴的。

手水鉢を支える当社のシンボル「がまんさま」

鳥居を潜って左手に手水舎。

綺麗に整備されている一画。

綺麗に整備されている一画。

手水鉢(水盤)に水を貯める形ではなく、水がかけ流しになっているのが特徴。

手水鉢(水盤)に水を貯める形ではなく、水がかけ流しになっているのが特徴。

手水鉢は嘉永四年(1851)に奉納されたもので、黒船来航の2年前と言えば分かりやすいか。

手水鉢は嘉永四年(1851)に奉納されたもので、黒船来航の2年前と言えば分かりやすいか。

この手水鉢を支えているのが、当社のシンボルでもある通称「がまんさま」。

手水鉢をささえる四方の支柱になっている鬼の石像。

手水鉢をささえる四方の支柱になっている鬼の石像。

寛政年間(1786年-1801年)に築かれたと伝えられている。

寛政年間(1786年-1801年)に築かれたと伝えられている。

四方に合計4体のがまんさまがいるが、それぞれ表情が違うのも特徴的。

四方に合計4体のがまんさまがいるが、それぞれ表情が違うのも特徴的。

長い年月苦難に耐え、同じ仕事に飽きる事なく手水鉢を支えている我慢強い姿から、人の道も努力・忍耐こそが開運を招く基であると論していると云う。

その正面に古い水盤。

2020年6月に参拝時は紫陽花が浮かんでいた。

2020年6月に参拝時は紫陽花が浮かんでいた。

美しい花手水。

美しい花手水。

平成の大改修で整備された社殿・美しい天井画

手水舎で身を清めた後、すぐ先に石段。

石段の上に少しモダンな印象を受ける社殿。

石段の上に少しモダンな印象を受ける社殿。

平成二十三年(2011)に大改修された新しい社殿。

平成二十三年(2011)に大改修された新しい社殿。

中々に個性的な造り。

中々に個性的な造り。

木鼻と呼んでよいのか分からないが、獅子の姿があり、旧社殿の木鼻を再利用したものと見られる。

木鼻と呼んでよいのか分からないが、獅子の姿があり、旧社殿の木鼻を再利用したものと見られる。

拝殿屋根には菊の神紋があり、これは「菊名」の地名と社号からきたもの。

拝殿屋根には菊の神紋があり、これは「菊名」の地名と社号からきたもの。

(公式サイトより)

(公式サイトより)

撫でがまんさま像・神楽殿など

社殿の右手には、新しく新設されたがまんさまの像。

手水鉢を支えるがまんさまを模した像。

手水鉢を支えるがまんさまを模した像。

「頭を撫でて御神徳をいただきましょう」の掲示があるように、撫でる事で御神徳を頂く「撫でがまんさま像」で、参拝後に頭を撫でて行く参拝者が多い。

「頭を撫でて御神徳をいただきましょう」の掲示があるように、撫でる事で御神徳を頂く「撫でがまんさま像」で、参拝後に頭を撫でて行く参拝者が多い。

境内の右手には参集殿が一体となった神楽殿。

この手前には休憩スペース。

この手前には休憩スペース。

奥にはがまんさまの大絵馬。

奥にはがまんさまの大絵馬。

日曜祝日などは時折、がまんさまキッチンカーが出て境内も賑わう。

日曜祝日などは時折、がまんさまキッチンカーが出て境内も賑わう。

カラフルな月替り御朱印や限定御朱印

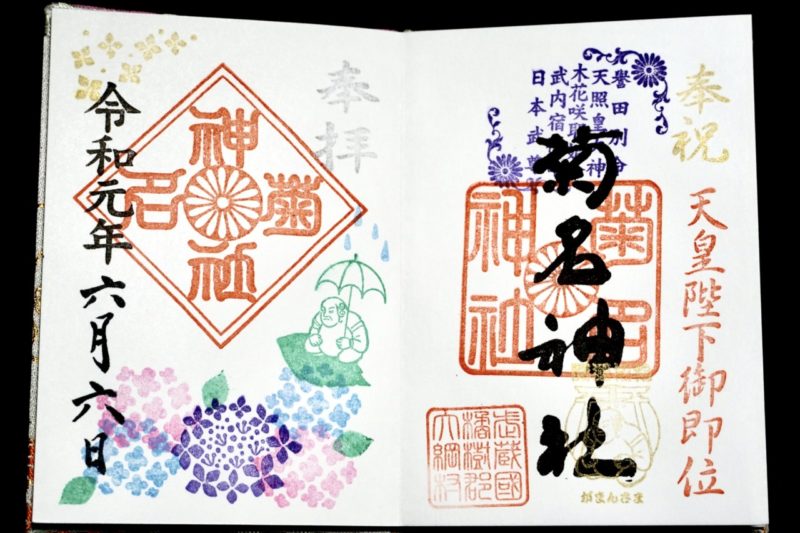

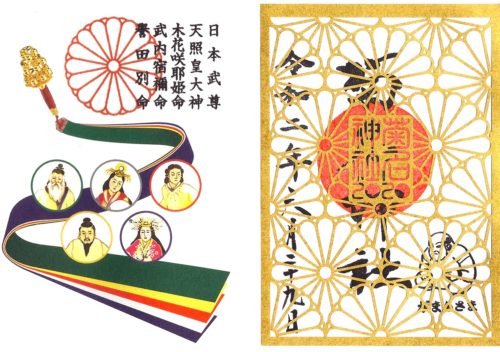

御朱印は通常御朱印の他、月替りの御朱印も用意。

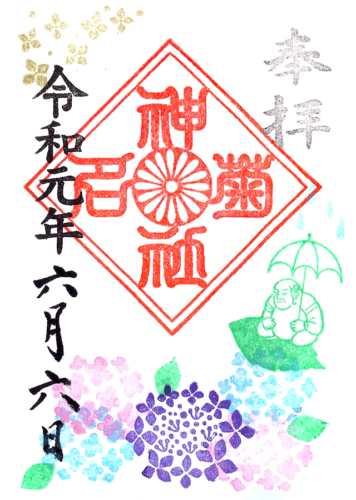

右のが令和になってからの通常御朱印(日付が入ってないが本来は日付入りで頂ける)で、左が2019年6月の限定御朱印となっていて、カラフルな他、朱印の形も違うものを用意している。

右のが令和になってからの通常御朱印(日付が入ってないが本来は日付入りで頂ける)で、左が2019年6月の限定御朱印となっていて、カラフルな他、朱印の形も違うものを用意している。

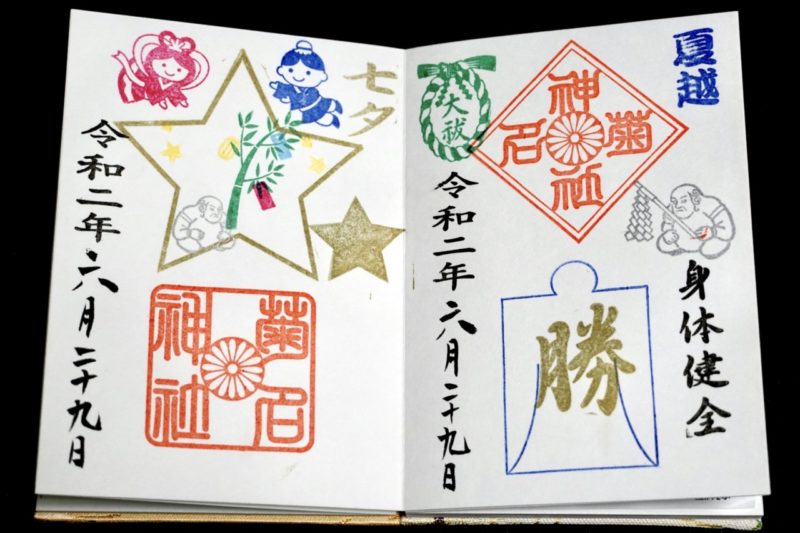

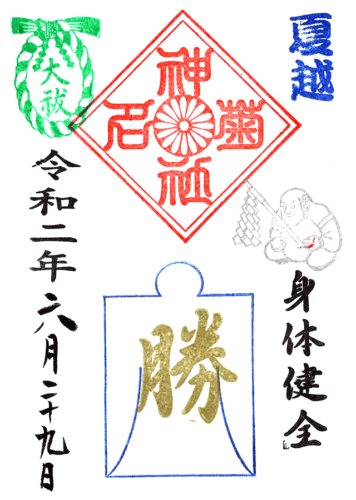

こちらは2020年6月下旬に頂いた夏越大祓と七夕の御朱印。

こちらは2020年6月下旬に頂いた夏越大祓と七夕の御朱印。

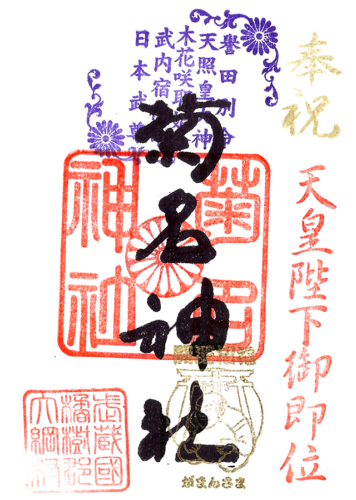

更に祭事などに応じて特殊な限定御朱印も用意。

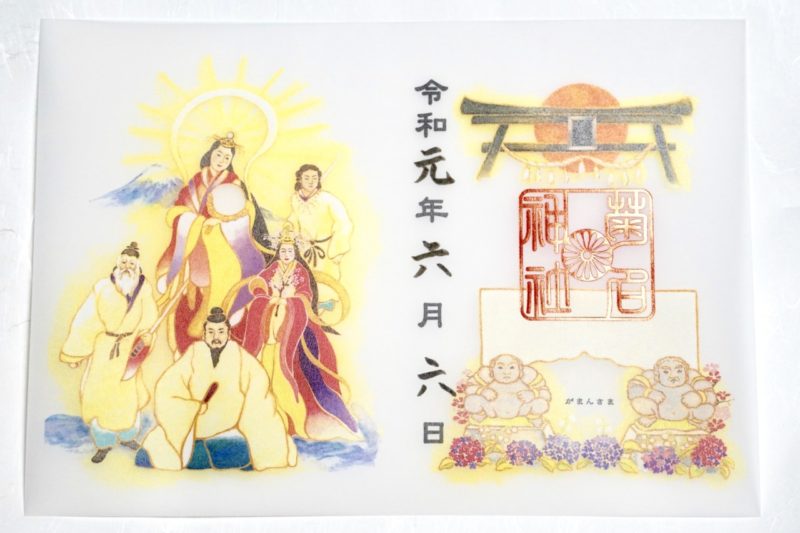

こちらは令和記念御朱印で、トレーシングペーパー仕様と云うユニークな御朱印で、太陽の光に透かして見るととても美しい。

こちらは令和記念御朱印で、トレーシングペーパー仕様と云うユニークな御朱印で、太陽の光に透かして見るととても美しい。

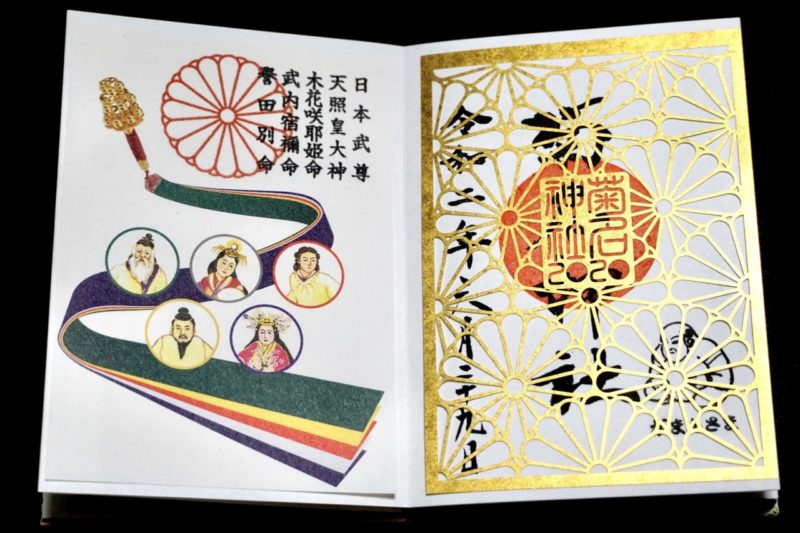

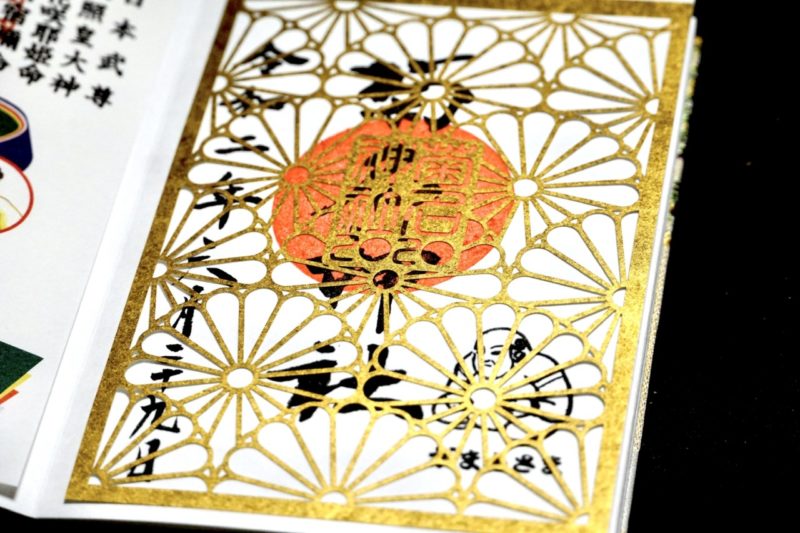

2020年6月1日より頒布を開始した2020年記念の限定御朱印。

菊柄の切り絵が貼り付けてある意匠を凝らしたもの。

菊柄の切り絵が貼り付けてある意匠を凝らしたもの。

実に凝った作りで美しい。

実に凝った作りで美しい。

本来、東京五輪に合わせて奉製していたそうだが、新型コロナウイルスの影響のため終息祈願を込めて頒布となった。

本来、東京五輪に合わせて奉製していたそうだが、新型コロナウイルスの影響のため終息祈願を込めて頒布となった。

がまんさまや拝殿天井画の御朱印帳

オリジナルの御朱印帳を用意。

黄色を基調として当社のシンボルでもある「がまんさま」をデザインした御朱印帳や、拝殿の天井画をデザインしたものを用意。

黄色を基調として当社のシンボルでもある「がまんさま」をデザインした御朱印帳や、拝殿の天井画をデザインしたものを用意。

がまんさまおみくじ・がまんさま焼きなどの授与品

当社のシンボルである「がまんさま」は御朱印だけでなく、多くの授与品にもなっている。

がまんさまを形どったおみくじ。

がまんさまを形どったおみくじ。

中におみくじが入っていて持ち帰る事ができる。

中におみくじが入っていて持ち帰る事ができる。

造形もよく当社オリジナルのおみくじ。

造形もよく当社オリジナルのおみくじ。

がまんさま焼きも人気を博している。

こちらは2018年に御朱印を頂いた際に撤饌として頂いたものだが、通常は販売も行っている。

こちらは2018年に御朱印を頂いた際に撤饌として頂いたものだが、通常は販売も行っている。

他にも数多くの授与品も用意。

また開運鑑定などもやられているので興味がある方は確認してみるのもよいだろう。

また開運鑑定などもやられているので興味がある方は確認してみるのもよいだろう。

所感

菊名の総鎮守として崇敬を集める当社。

狭い境内で小さな神社ではあるが、個性的な造りが面白い。

社殿や境内は現代的に融合してあり、こうした形も今の神社としてよいものである。

氏子や神社側による思いが伝わり素敵に感じる。

かつて菊名に鎮座していた神社が合祀され成立した、まさに菊名の総鎮守。

地域からの崇敬も篤く、氏子の方や崇敬者が出入りする姿もよく見られる。

がまんさまというシンボルもあり、ユニークな鎮守となっている。

近年は御朱印の他、授与品なども力を入れていて、久しぶりに参拝してみると参拝者で賑わう神社になっていて驚いたが、それも神社や氏子の努力の賜物で良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:各500円(一部限定は1,000円)

社務所にて。

※毎月月替りの御朱印や祭事に応じた御朱印を用意。(最新情報は公式X(Twitter)にて)

- 2020記念

- 令和記念

- 2020年七夕

- 2020年夏越大祓

- 2019年6月

- 通常

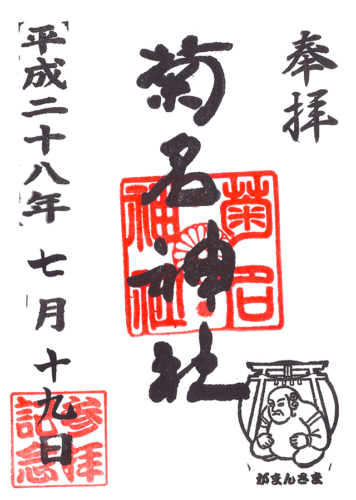

- 旧御朱印

御朱印帳

初穂料:1,500円・2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

黄色を基調として、当社のシンボルでもあるがまんさまをデザイン。

裏面には菊紋と効守をデザイン。

拝殿の天井画の御朱印帳、菊紋とがまんさまをデザインした御朱印帳も用意。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

授与品・頒布品

がまんさまおみくじ

初穂料:500円

社務所にて。

※がまんさまの中に御神籤。白系と黒系の2色。

- がまんさまおみくじ

- がまんさまおみくじ

- 授与所掲示

交通安全ステッカー(小)

初穂料:300円

社務所にて。

※大サイズ(初穂料:300円)も用意。

ピーナッツ煎餅(撤饌)

初穂料:─

社務所にて。

※2016年・2020年に御朱印を頂いた際は撤饌としてピーナツせんべいを頂いた。

がまんさま焼き

初穂料:─

社務所にて。

※2019年に御朱印を頂いた際に撤饌として下さった。(100円で販売もしている)

参拝情報

参拝日:2020/06/29(御朱印拝受)

参拝日:2019/06/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/07/19(御朱印拝受)

コメント