目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

日本橋べったら市で有名な恵比寿様

東京都中央区日本橋本町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、現在は「神田神社(神田明神)」の兼務社。

元は稲荷信仰の「寶田稲荷神社」として創建。

その後、恵比寿神などを祀り一般的に知られる通称「寶田恵比寿神社」が合祀。

現在の正式名称は「宝田神社」となっている。

「寶田」の文字は新字体である「宝田」の文字が使われる事も多い。

普段は無人の小さな神社であるが、毎年10月19日・20日は江戸時代から続く「日本橋べったら市」が開催され大いに賑わう。

神社情報

宝田恵比寿神社(たからだえびすじんじゃ)

宝田神社(たからだじんじゃ)

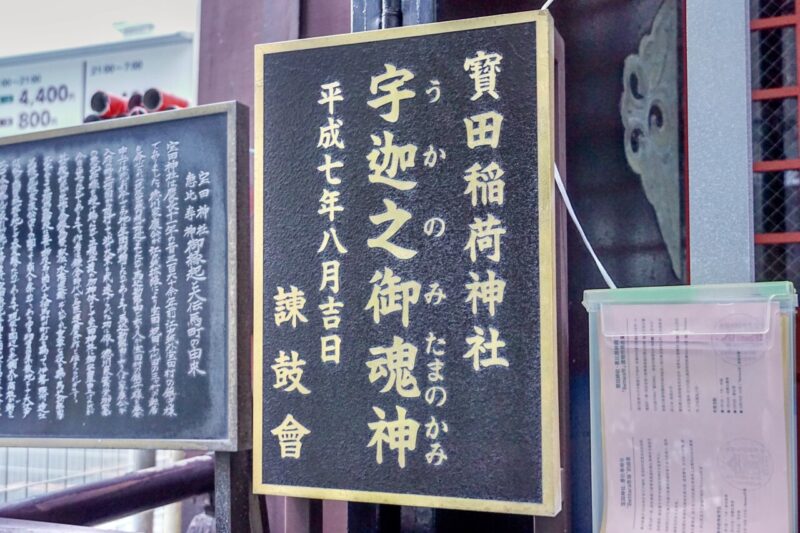

御祭神:宇迦之御魂神・事代主命・少彦名命・大国主神・大己貴命・素盞嗚命

社格等:─

例大祭:10月19日・20日

所在地:東京都中央区日本橋本町3-10-11

最寄駅:小伝馬町駅・新日本橋駅・三越前駅

公式サイト:─

御由緒

宝田神社は慶長十一年(1606年)の昔、江戸城外宝田村の鎮守様でありました。徳川家康公が江戸城拡張により宝田、祝田、千代田の三ヶ村(現在大手町付近)の転居を命ぜられましたので、馬込勘解由と云う人が宝田村の鎮守様を奉安申し上げ、住民を引卒して此の地に集団移転をしたのであります。

馬込勘解由と云う人は家康公が入府の時、三河の国から随行して、此の大業を成し遂げられた功に依り、徳川家康繁栄御祈念の恵比寿様を授け賜ったので、平穏守護の御神体として宝田神社に御安置申し上げたのが今日に至ったのであります。作者は鎌倉時代の名匠運慶の作と伝えられます。

其の後村民の生活は金銀為替、駅伝、水陸運輸、それぞれ重要な役を賜り、馬込勘解由は名主となって、三伝馬取締役に出世し、御役名に因んで大伝馬町の町名を賜って、伊勢・駿河・遠江・美濃・尾張等、家康公ゆかりの国々より商人を集めて、あらゆる物資の集散地として大江戸開発と商売発祥の地として大変賑わったのであります。現在も周辺の老舗、大小商社が軒を並べて今尚盛んな取引が続いて居ります。

宝田恵比寿神は商売繁盛、家族繁栄、火防の守護神として、崇敬者は広く関東一円に及び毎年十月十九日の「べったら市」、二十日の恵比寿神祭が両日に亘り盛大に執り行われます。べったら市は「年また新たまる」今年も年末が近づきお正月を迎える心構えをする商人にとって大切な年中行事として老舗は現在でも恵比寿講をお祝いして居るのであります。又若者により浅漬大根(べったら)を混雑を利用し、参詣の婦人にべったらだーべったらだーと呼びながら着物の袖につけ婦人たちをからかったことから、べったらの呼名になったと伝えられております。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

宝田村の鎮守・宝田稲荷が起源

社伝によると創建年代は不詳。

徳川家康の江戸入府以前は、宝田村の鎮守「宝田稲荷」と称され崇敬を集めた。

元は稲荷信仰の神社であった。(現在も寶田稲荷神社の案内が残る)

元は稲荷信仰の神社であった。(現在も寶田稲荷神社の案内が残る)

江戸城外にあった村。

現在で云う東京駅の近く千代田区大手町2丁目周辺。

江戸に幕府が置かれ大きく発展するよりも昔から、宝田村の鎮守として発展を見守った。

江戸城拡張で宝田村が大伝馬町へ移転・宝田恵比寿神社

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り(江戸入府)。

慶長十一年(1606)、江戸城拡張のため宝田村・祝田村・千代田村が移転を命じられる。

馬込勘解由と云う人物が当社を大伝馬町に遷座。

更に住民たちと共に大伝馬町に集団移動したと伝えられている。

幼少の時より徳川家康に仕え、家康が江戸入府の際は三河国から随行した人物。

移転後の宝田村に移り住み、伝馬役・名主役を務めた。

慶長十一年(1606)に大伝馬町・小伝馬町・中伝馬町が成立し、宝田村の移転と共に大伝馬町へ移住。

以後は大伝馬町の名主を務めた。

幼少期より家康に仕えた馬込勘解由は功により恵比寿神像を授け賜った。

この恵比寿神像は運慶作とも伝えられていて、遷座の際に当社の御神体として安置。

現在も現存して祀られている。

旧宝田村の鎮守「宝田稲荷」に恵比寿神像を御神体として安置した事から、「宝田恵比寿神社」と呼ばれ崇敬を集めた。

文政年間(1818年-1830年)、馬込勘解由の邸内社から現在地に遷座。

江戸を代表する町として尊重された栄えた大伝馬町

当社が遷座し旧宝田村の村民たちが移り住んだ大伝馬町。

大伝馬町は江戸の町の筆頭として栄えた。

大伝馬町・小伝馬町・南伝馬町の三か町。

江戸の町の筆頭として大変尊重され大きく発展を遂げる事となる。

地名の由来は、徳川幕府成立以後、幕府の伝馬役を負担する町としての役割を与えられた事から。

上述した馬込勘解由も伝馬役と名主を務めた。

江戸の町の代表として扱われた理由は、幕府が先住民の存在を尊重した事が挙げられる。

上述の通り、宝田村・祝田村・千代田村の三村は江戸城外にあった村で、徳川家康が江戸入府する以前から住んでいた江戸の先住民。

江戸城拡張によって移住を余儀なくされた江戸の先住民は、こうして江戸の町の代表として尊重されるようになる。

さらに伝馬役という陸上輸送手段の運営を任せた事も幕府からの尊重を窺える。

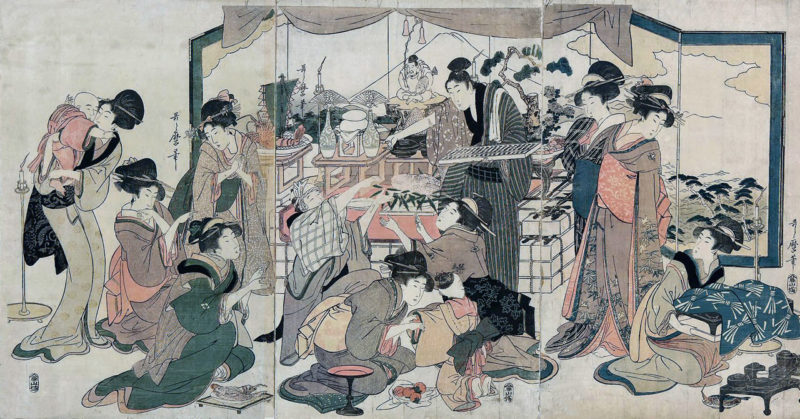

馬込勘解由は三伝馬取締役に出世し、伊勢・駿河・遠江・美濃・尾張など、家康ゆかりの国々より商人を集めて、あらゆる物資の集散地として大伝馬町界隈は賑わう事となる。

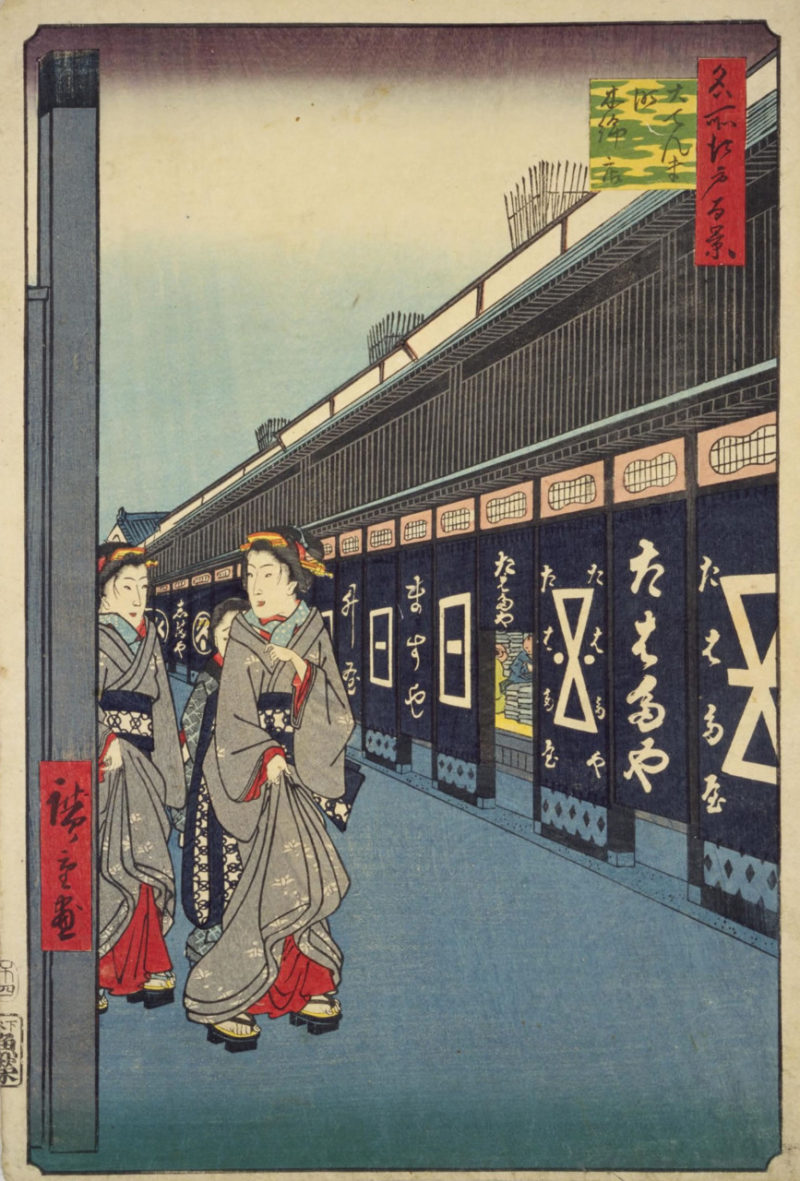

大変栄えた大伝馬町の様子を描いており、3枚に連なる大作。

大伝馬町1丁目には「大伝馬町木綿問屋仲間」と呼ばれる木綿販売の独占権を持った組合が存在。

そのため越後屋・白木屋・松坂屋といった有名呉服店の殆どが大伝馬町に店を構えていた。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

また、江戸の大祭で「天下祭り」と呼ばれ隔年交互に開催された「神田神社(神田明神)」と「山王日枝神社(山王さま)」の祭礼行列の先頭には、必ず大伝馬町(小伝馬町含む)と南伝馬町の山車が引かれ、大伝馬町と南伝馬町は天下祭りの先頭に立つ事が許されていた。

このように江戸先住民が移住し、交通の要・陸上輸送手段の運営を任された大伝馬町は、江戸の町の代表・筆頭として大いに栄える事となった。

木綿問屋街として発展した当社周辺

江戸時代の大伝馬町は1・2・3丁目に分かれていた。

1丁目:木綿問屋街として発展し木綿店(もめんだな)と呼ばれた地域。

2丁目:各種問屋・薬屋・商店が軒を連ね賑わった地域。

3丁目:通旅籠町とも呼ばれ木綿呉服店の大丸屋(後の百貨店・大丸)があった。

なお、大伝馬町1丁目は現在の日本橋本町2丁目と3丁目の一部。

当社は大伝馬町1丁目に鎮座していた事になる。

こうした江戸の代表として栄えた大伝馬町は多くの浮世絵で描かれている。

大伝馬町1丁目の様子を描いており、木綿問屋街として発展したのが伝わる。

田端屋・升屋・嶋屋を背景として、揃いの着物に赤い蹴出しをのぞかせた二人の芸者衆を前面に描いている。

大伝馬町1丁目に鎮座していた当社は、福の神・商いの神である恵比寿様を祀っていた事もあり多くの崇敬を集める事となる。

明治以降の歩み・関東大震災からの再建

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、当社は「神田神社(神田明神)」の兼務社となる。

大正十二年(1923)、関東大震災の震災によって本殿以外が悉く焼失。

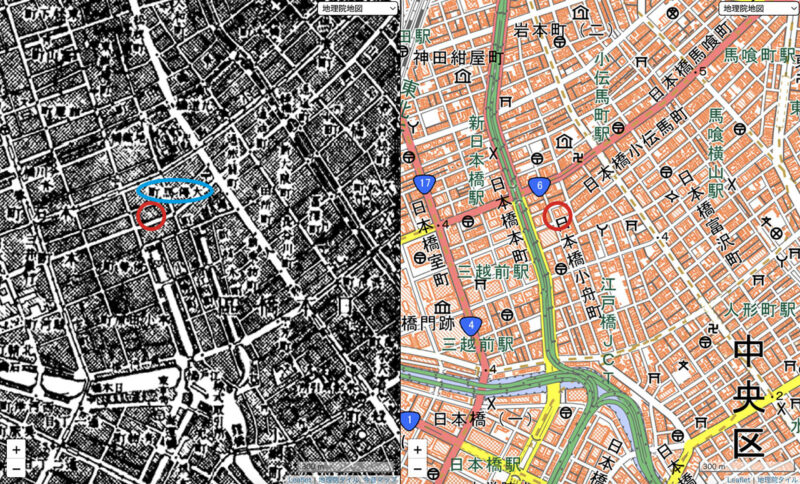

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地。

江戸時代より江戸を代表する町として栄えた大伝馬町周辺。

明治の頃も発展した町屋がびっしりと並んでいたのが窺える。

昭和七年(1932)、関東大震災後の区画整理でかつての大伝馬町1丁目は日本橋本町に合併。

そのため現在の住所は日本橋本町で大伝馬町という住所表示にはなっていない。

戦後になり境内整備が進む。

現在は無人の神社だが、毎年10月19日・20日になると「べったら市」が開催され大いに賑わう。

「寶田恵比寿神社べったら市保存会」や崇敬者によって、大切に維持され続けている。

境内案内

日本橋本町に鎮座する無人の小さな神社

最寄駅の新日本橋駅や小伝馬町駅からほど近く、江戸通りや昭和通りからオフィス街に少し入るとその一画にポツンと鎮座。

「日本橋べったら市」のない平時は少し寂しい一面も。

「日本橋べったら市」のない平時は少し寂しい一面も。

社号碑には「恵比寿神社」の文字。

社号碑には「恵比寿神社」の文字。

社殿の前に小さな鳥居。

「寶田恵比寿神社」の扁額が掲げられているが、狛犬もおらず手水舎も機能してない。

「寶田恵比寿神社」の扁額が掲げられているが、狛犬もおらず手水舎も機能してない。

社殿にある提灯に「日本橋べったら市」とあり、当社がべったら市の地だという事を伝えてくれる。

社殿にある提灯に「日本橋べったら市」とあり、当社がべったら市の地だという事を伝えてくれる。

駐車場に囲まれた一画に簡素な社殿

社殿の造りも簡素で少し風変わりな造り。

一見するとプレハブ住宅のような造り。

一見するとプレハブ住宅のような造り。

とても小さな神社。

とても小さな神社。

周囲は駐車場。

周囲は駐車場。

こうした小さく簡素な造りは大都会のオフィス街という場所柄仕方ない面もあるだろう。

こうした小さく簡素な造りは大都会のオフィス街という場所柄仕方ない面もあるだろう。

それでもこうして神社の形を保っているのは、崇敬者や保存会による崇敬の賜物である。

それでもこうして神社の形を保っているのは、崇敬者や保存会による崇敬の賜物である。

10月19日・20日開催「日本橋べったら市」

当社の例祭「日本橋べったら市」は江戸中期から始まり現在も続く例祭。(画像は2023年の様子)

毎年10月19日・20日に開催。

毎年10月19日・20日に開催。

東京の秋を代表するお祭り。

東京の秋を代表するお祭り。

べったら市の起源は「えびす講」と呼ばれる例祭。

恵比寿神への感謝の祭り。

恵比寿神への感謝の祭り。

10月は旧暦で「神無月(かんなづき)」と呼ばれる。

これは「出雲大社」に全国の神が集まるため、出雲以外に神がいない事から神無月。

後に広められた民間語源であるが、こうした語源が広まった事で、全ての神が出雲へ出向いてしまっては、その地域を鎮護する神がいなくなってしまうという事から、「留守神」と呼ばれる留守番をする神も考え出されるようになり、この留守神にあてられたのが恵比寿神である。

そのため10月には、恵比寿神へ1年の無事を感謝し、五穀豊穣・大漁・商売繁盛を祈願する「えびす講」と呼ばれる例祭が10月20日に行われるようになった。

家康より賜った恵比寿神像を御神体とする当社でも「えびす講」が行われるようになる。

えびす講の前日である19日に恵比寿様へお供えするものを売る市が立ち、魚や野菜・神棚などが売られるようになったのが起源とされている。

そしてべったら漬がよく売られるようになったため、いつしか「べったら市」と称された。

こうした賑わいは現在も続き、今も露店は500軒ほど連なる。

大伝馬町界隈は遅くまで賑わいを見せる。

大伝馬町界隈は遅くまで賑わいを見せる。

日本橋の秋の風物詩。

日本橋の秋の風物詩。

普段は無人で小さな当社もこの日は参拝者が列を作る。

普段頂けない御朱印も「日本橋べったら市」当日(10月19・20日)に対応。

普段頂けない御朱印も「日本橋べったら市」当日(10月19・20日)に対応。

当日の賑わいは普段とは全くの別物。

当日の賑わいは普段とは全くの別物。

大都会を盛り上げるお祭り。

大都会を盛り上げるお祭り。

もちろん神輿も。

可愛らしい子供神輿。

可愛らしい子供神輿。

町会神輿。

町会神輿。

これぞ日本橋の秋の風物詩。

これぞ日本橋の秋の風物詩。

べったら漬の由来・東京の名産品

「べったら市」の由来となったのが、「べったら漬」という漬物。

大根の麹漬の一種で、東京を代表する名産品。

べったら漬の由来は、若者が混雑を利用し、参詣の婦人に「べったらだーべったらだー」と呼びながら着物の袖につけ婦人たちをからかったことから、べったらの呼名になったと伝えられている。

いつしか「福がべったり付く」という縁起物としても評判となっていく。

徳川慶喜はべったら漬を好んで食し、また昭和天皇もべったら漬を味わったと云われる。

もちろん現在も「日本橋べったら市」になると各所でべったら漬が売られる。

もちろん現在も「日本橋べったら市」になると各所でべったら漬が売られる。

縁起物として購入するのもよいだろう。

縁起物として購入するのもよいだろう。

近くの「椙森神社」までずらっと露店が並ぶ。

現在はこちらが日本橋七福神の恵比寿神を担っていて、同日は椙森恵比寿神大祭が行われるのでぜひ合わせて参拝したい。

現在はこちらが日本橋七福神の恵比寿神を担っていて、同日は椙森恵比寿神大祭が行われるのでぜひ合わせて参拝したい。

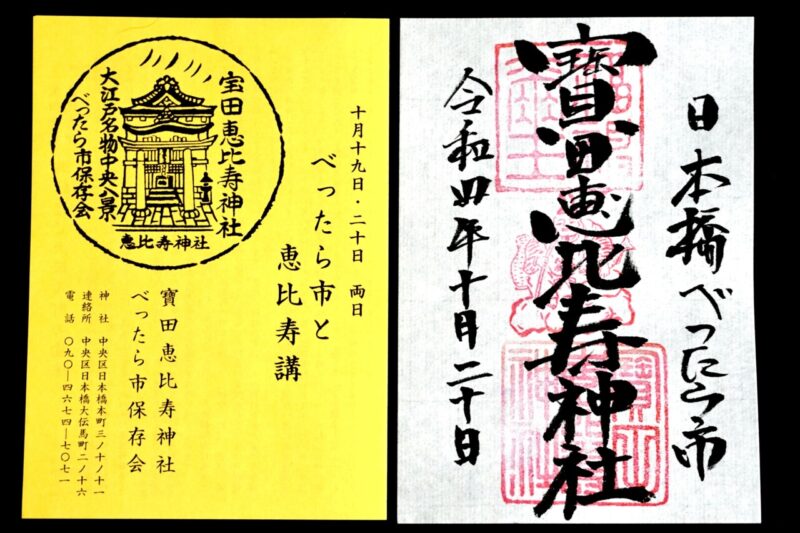

御朱印は「日本橋べったら市」の2日間授与

普段は無人の神社のため御朱印の授与はなし。

但し「日本橋べったら市」など特別な期間のみ御朱印の授与が行われる。

「日本橋べったら市」の2日間は拝殿横に特設授与所が設置。

参拝列とは別に列ができている場合もあるので案内に従って並ぶ事。

参拝列とは別に列ができている場合もあるので案内に従って並ぶ事。

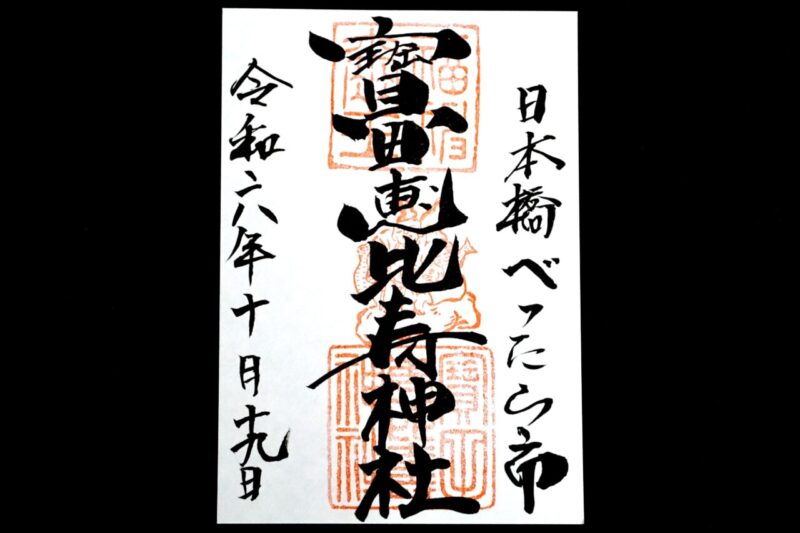

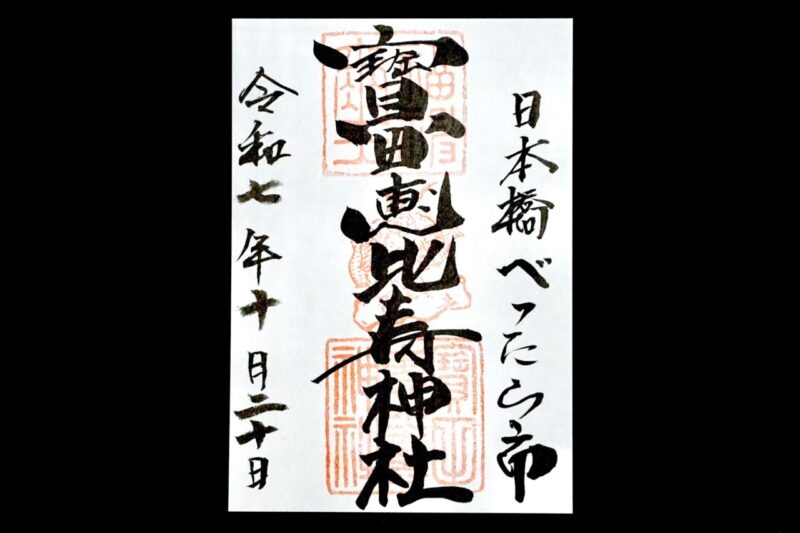

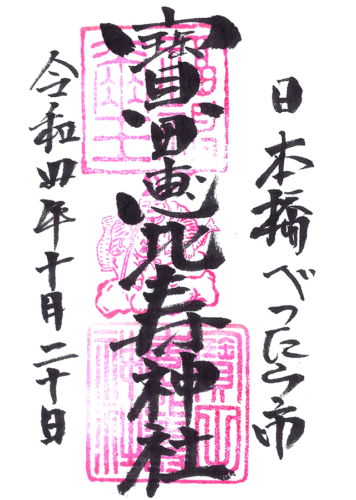

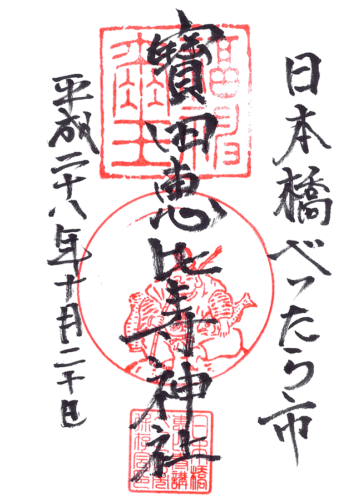

御朱印は上に「福神印」、中央に恵比寿様の御神影、下には「寶田恵比寿神社」。 以前は直接帳面に頂けたが、コロナ禍から再開になった2022年は書き置きでの授与となった。

以前は直接帳面に頂けたが、コロナ禍から再開になった2022年は書き置きでの授与となった。

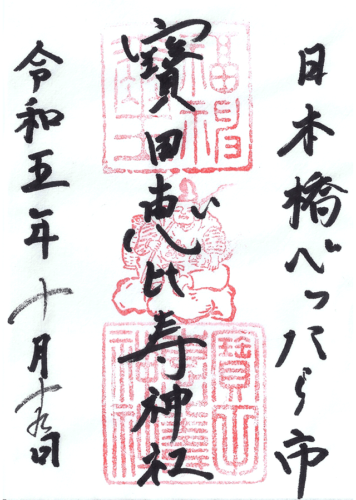

こちらは2023年に頂いた御朱印で書き置きのみの授与。

こちらは2023年に頂いた御朱印で書き置きのみの授与。

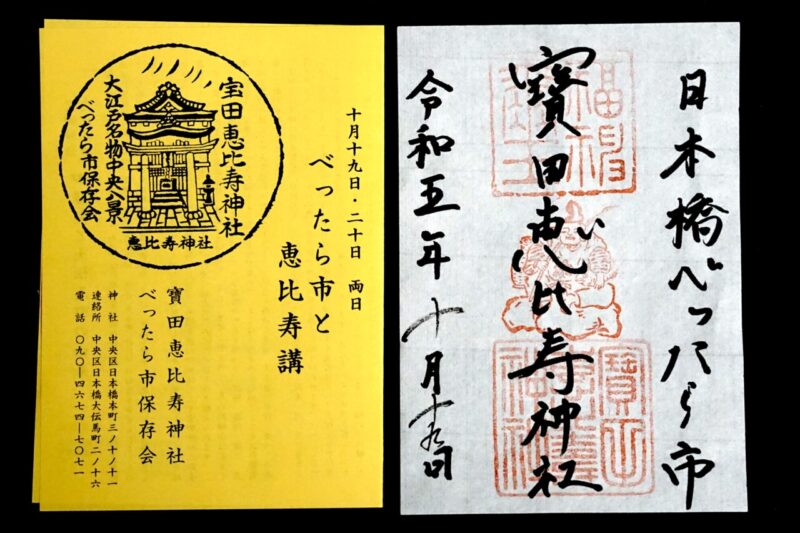

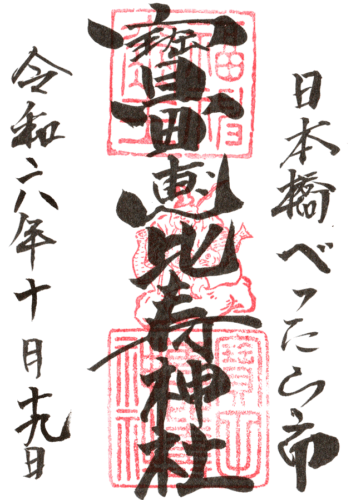

2024年に頂いた御朱印。

2024年に頂いた御朱印。

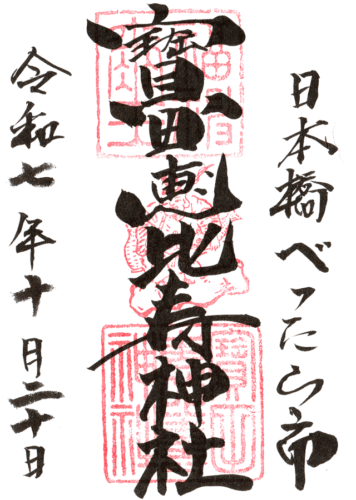

2025年に頂いた御朱印。

2025年に頂いた御朱印。

所感

「日本橋べったら市」の神社として古くから崇敬を集めた当社。

歴史を遡ると、かつては稲荷信仰の神社であり、旧宝田村の人々が大伝馬町に移ると同時に当社も遷座され、その後、徳川家康から恵比寿神像を賜った事で今の恵比寿様としての姿が強まる事になり、えびす講・べったら市へと繋がっていく。

現在もべったら市が開催されると大変多くの露店と人々によって賑わう姿は日本橋の秋の風物詩。

普段は無人の神社にも参拝者が列を成し活気のある姿を見る事ができる。

普段は無人な神社でオフィス街にポツンと鎮座しているものの、平日には近くのオフィス街に勤める方々が、通りがてら参拝する姿も見られこうした様子は大伝馬町界隈になくてはならない光景なのだろう。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

特設授与所にて。

※普段は無人のため日本橋べったら市(10月19・20日)など特別な時のみ御朱印を頂ける。

※2016年は初穂料300円だったが2022年は500円に変更。

- 2025年日本橋べったら市

- 2024年日本橋べったら市

- 2023年日本橋べったら市

- 2022年日本橋べったら市

- 2016年日本橋べったら市

参拝情報

参拝日:2025/10/20(御朱印拝受)

参拝日:2024/10/19(御朱印拝受)

参拝日:2023/10/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/10/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/10/20(御朱印拝受)

コメント