神社情報

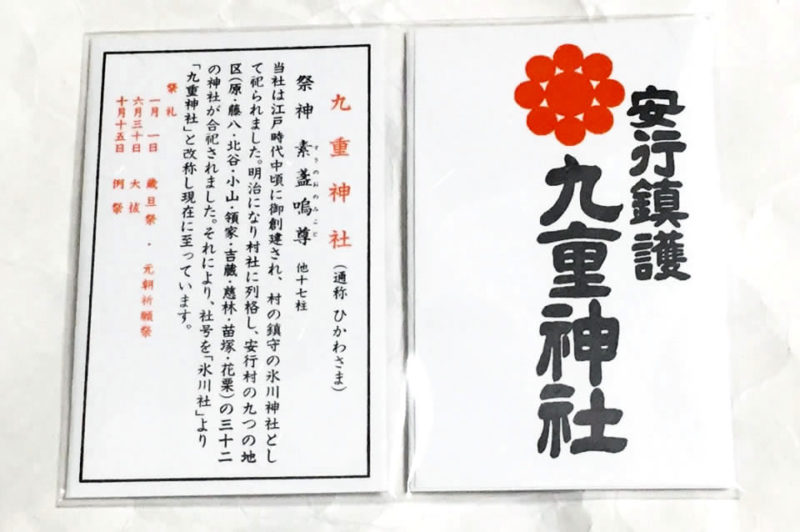

九重神社(ここのえじんじゃ)

御祭神:素盞鳴尊

相殿神:倉稲魂命・天照皇大御神・保食命・菅原道真公・大山祇命・伊弉諾命・伊弉冉命・日本武尊・大己貴命・市杵島姫命・木花咲耶姫命・少彦名命・大日霊貴命・彦火々出見命・応神天皇・猿田彦命

社格等:村社

例大祭:10月15日に近い日曜

所在地:埼玉県川口市安行原2042

最寄駅:戸塚安行駅・松原団地駅(いずれも距離あり)

公式サイト:http://kokonoejinja.or.jp/

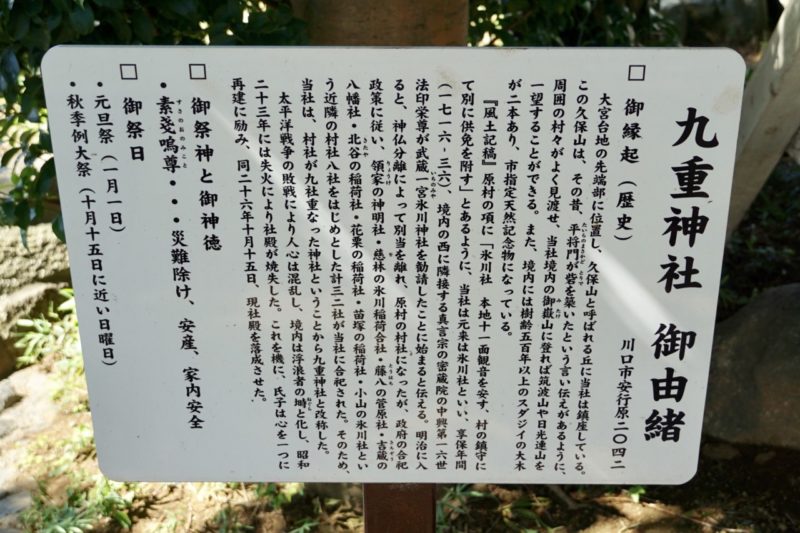

御由緒

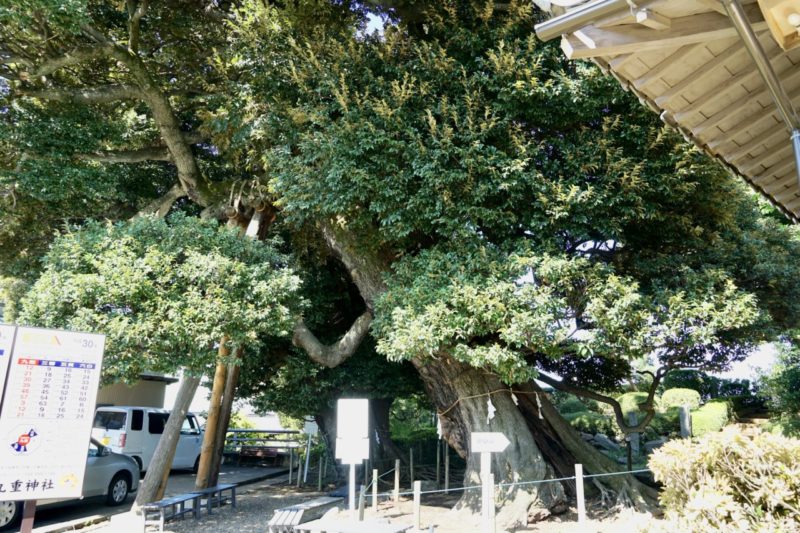

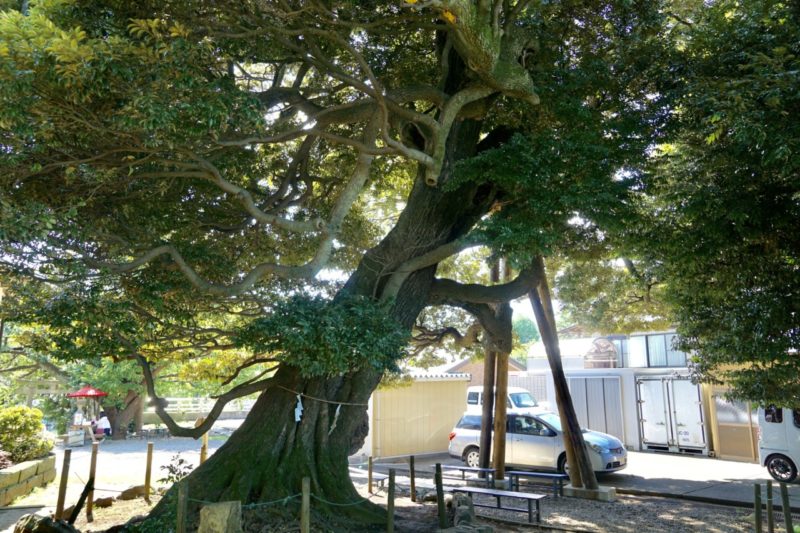

大宮台地の先端部に位置し、久保山と呼ばれる丘に当社は鎮座している。この久保山は、その昔、平将門が砦を築いたという言い伝えがあるように、周囲の村々がよく見渡せ、当社境内の御嶽山に登れば筑波山や日光連山を一望することができる。また、境内には樹齢五百年以上のスダジイの大木が二本あり、市記念天然記念物になっている。

『風土記稿』原村の項に「氷川社 本地十一面観音を安す、村の鎮守にて別に供免を附す」とあるように、当社は元来は氷川社といい、享保年間(1716-36)、境内の西に隣接する真言宗の密蔵院の中興第十六世法印栄尊が武蔵一宮氷川神社を勧請したことに始まると伝える。明治に入ると、神仏分離によって別当を離れ、原村の村社になったが、政府の合祀政策に従い、領家の神明社・慈林の氷川稲荷合社・藤八の菅原社・吉蔵の八幡社・北谷の稲荷社・花栗の稲荷社・苗塚の稲荷社・小山の氷川社という近隣の村社8社をはじめとした計32が当社に合祀された。そのため、当社は、村社が9社重なった神社ということから九重神社と改称した。

太平洋戦争の敗戦により人心は混乱し、境内は浮浪者の塒と化し、昭和二十三年には失火により社殿が消失した。これを機に、氏子は心を一つに再建に励み、同二十六年十月十五日、現社殿を落成させた。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2019/03/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2018/06/04(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2018/04/10(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/01/31(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/10/24(御朱印拝受)

参拝日:2017/08/29(御朱印拝受)

参拝日:2017/06/20(御朱印拝受)

参拝日:2017/05/19(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

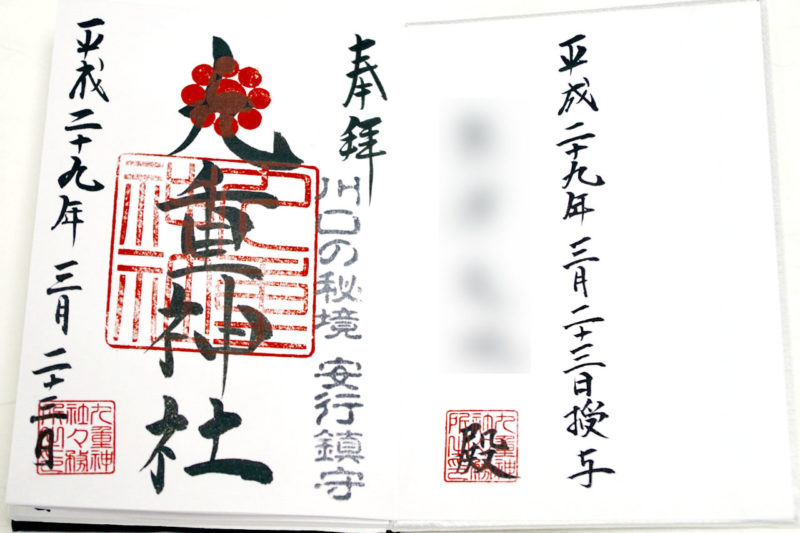

参拝日:2017/03/23(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/09/27(御朱印拝受)

参拝日:2015/12/09(御朱印拝受)

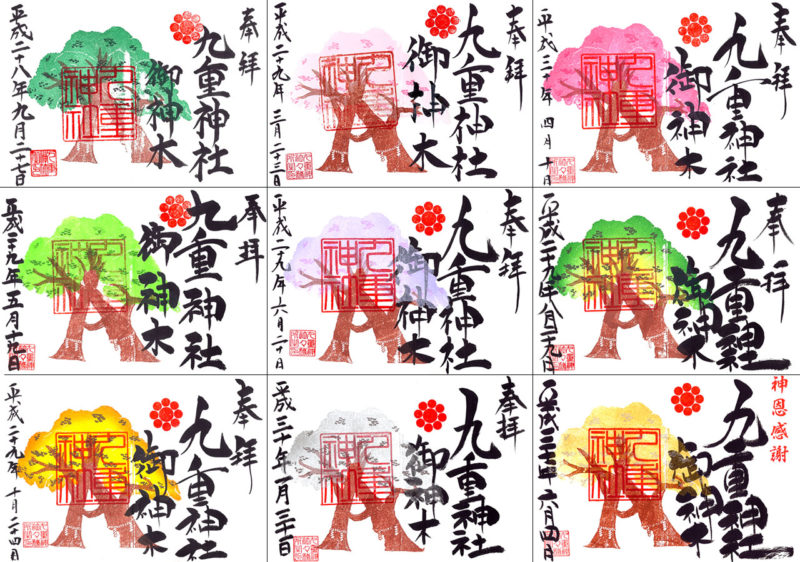

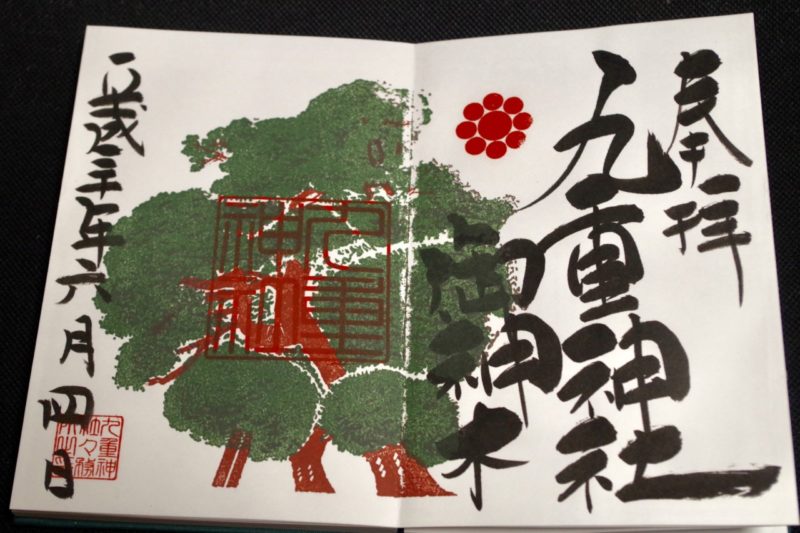

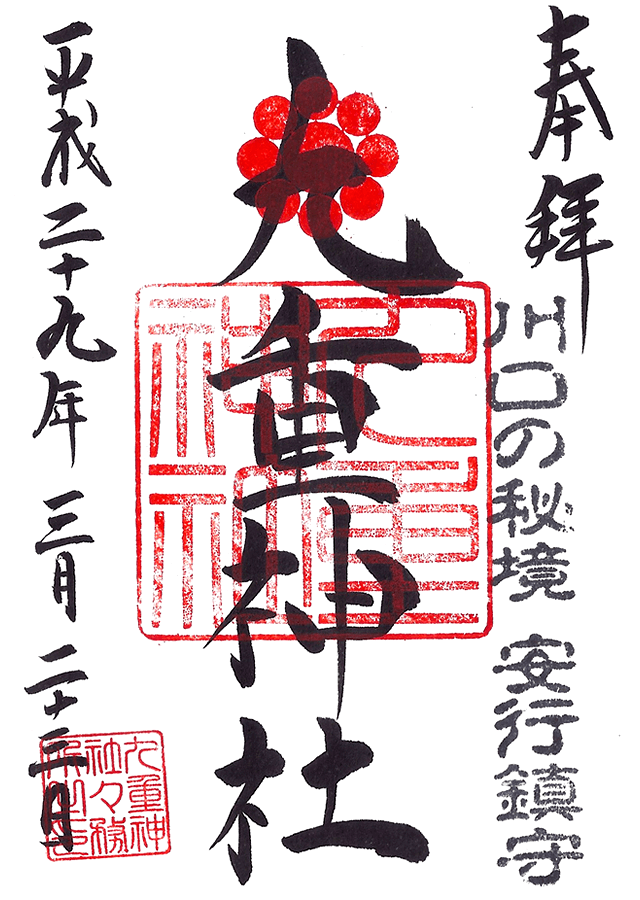

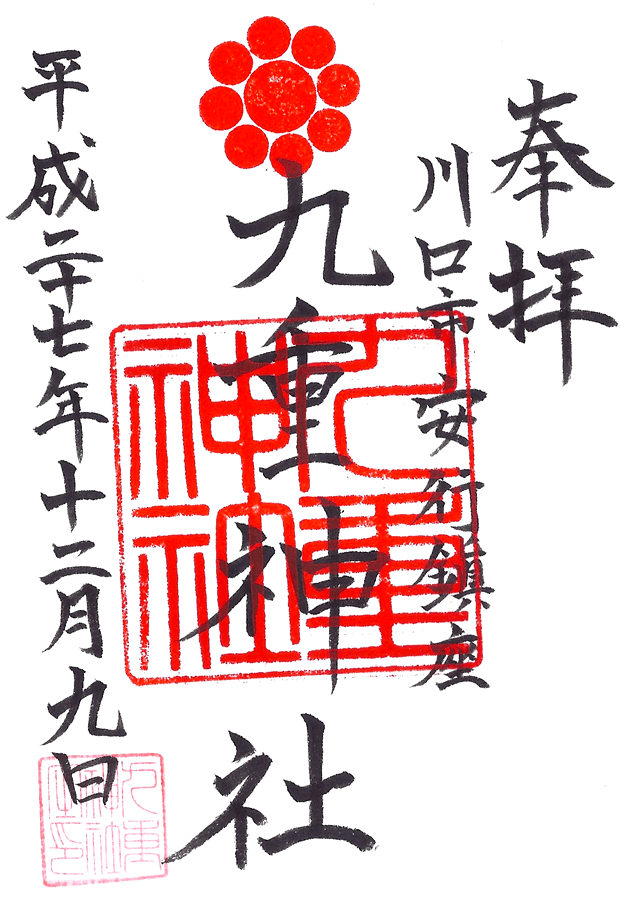

御朱印

初穂料:300円(通常御朱印)・800円(御神木御朱印)・1,000円(御神木御朱印特別版)・400円(スダじい御朱印)

社務所にて。

10:00-12:00・13:00-15:00(休業日もあり/詳細は公式サイトにて)

※2016年9月より見開きの「御神木御朱印」を開始し、季節限定の「御神木御朱印」も用意。

※2018年3月1日より、御神木御朱印の初穂料を600円から800円へ変更。(特別版1,000円)

※当社のマスコットキャラ「スダじい」の月替り御朱印も用意。(初穂料:400円)

※記念品御朱印帳で御神木御朱印を頂くと豪華版となる。(御神木御朱印全8種を九重神社の御朱印帳で集印した人向けに授与される記念品御朱印帳/三巡目は更に豪華版となる)

※兼務社の「三ツ和氷川神社」の御朱印も頂ける。

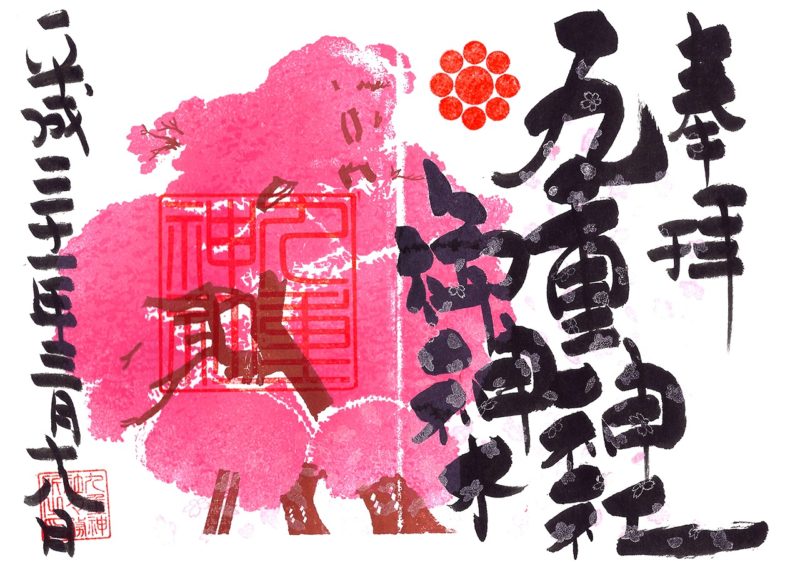

[2019/03/18拝受]

(幻の桜安行桜御神木御朱印桜舞版・豪華版)

(幻の桜安行桜御神木御朱印桜舞版・豪華版)

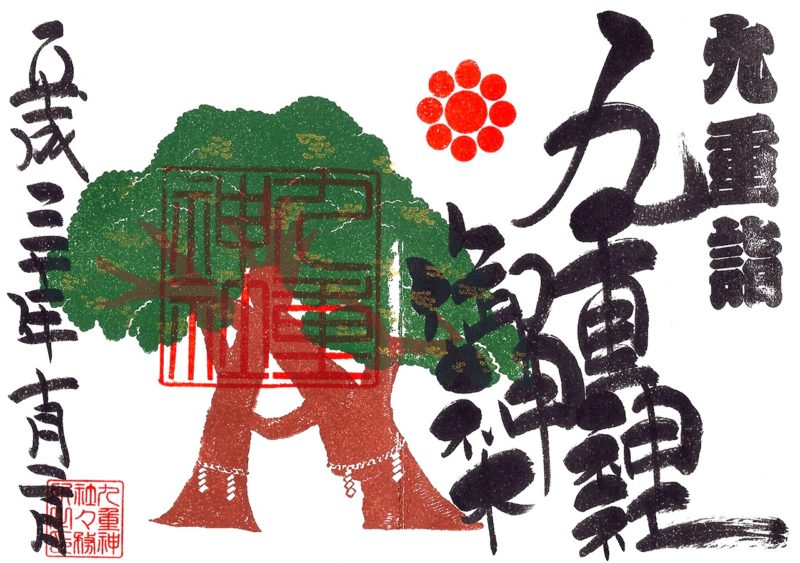

[2018/10/02拝受]

(御神木御朱印・九重詣特別版)

(御神木御朱印・九重詣特別版)

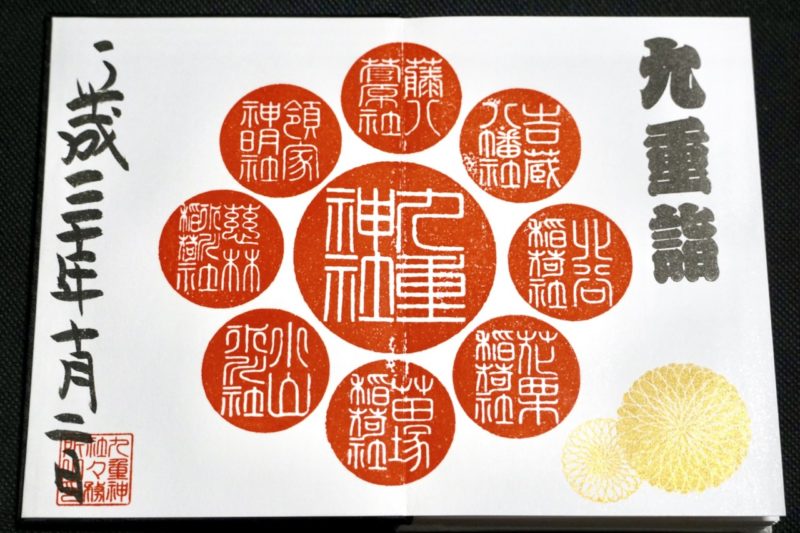

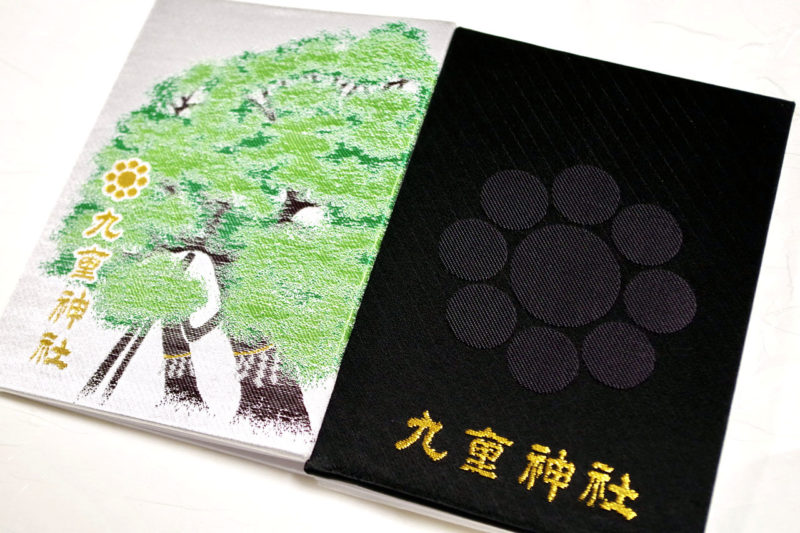

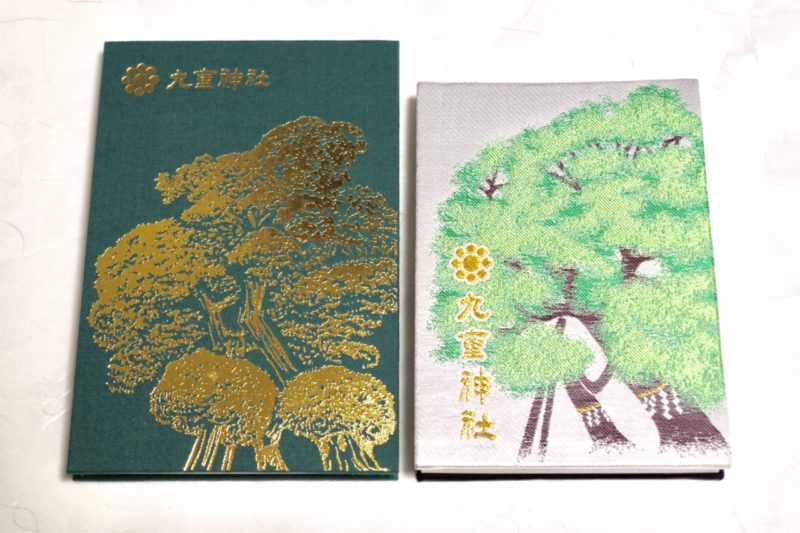

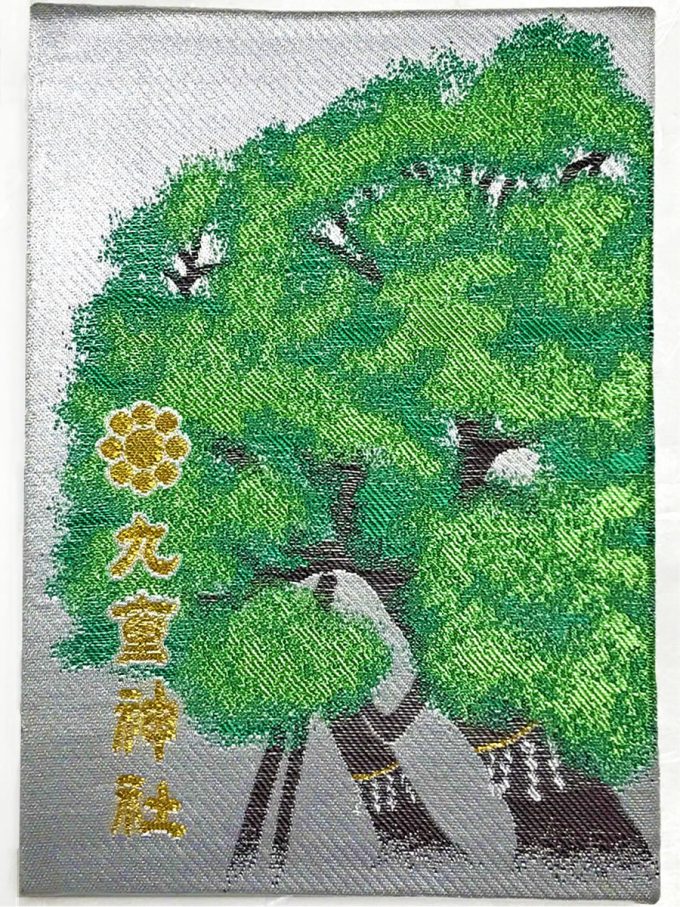

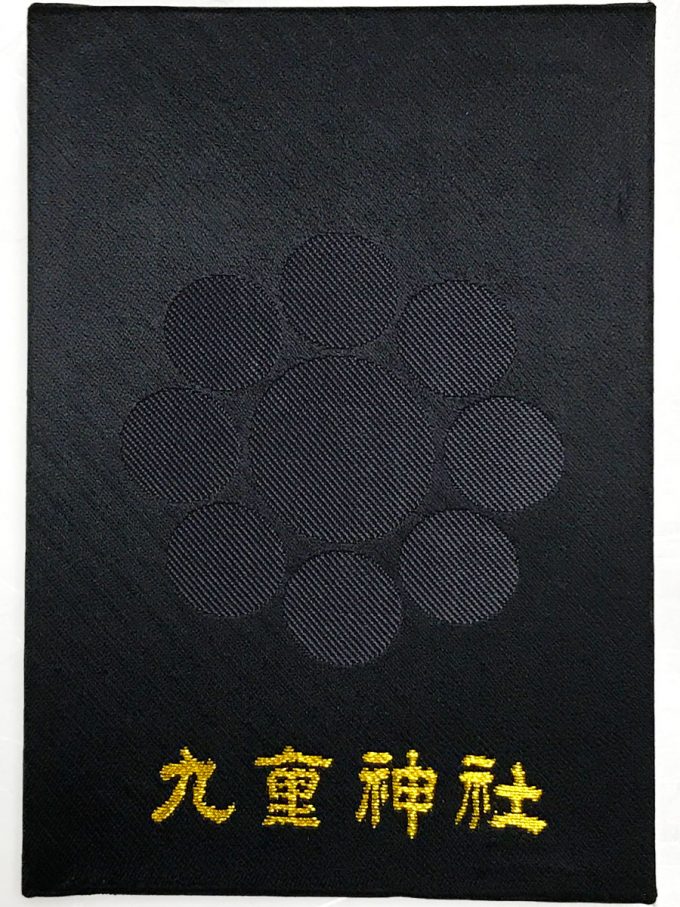

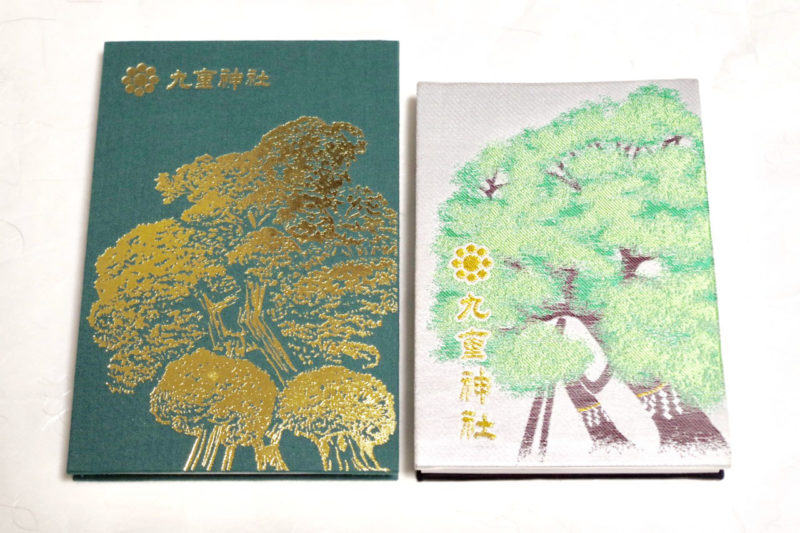

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面に御神木がデザインされ、裏面に神紋の九曜紋がデザインされたもの。

2017年3月18日より頒布開始となった。

ピンク色と青色の新色御朱印帳も用意。

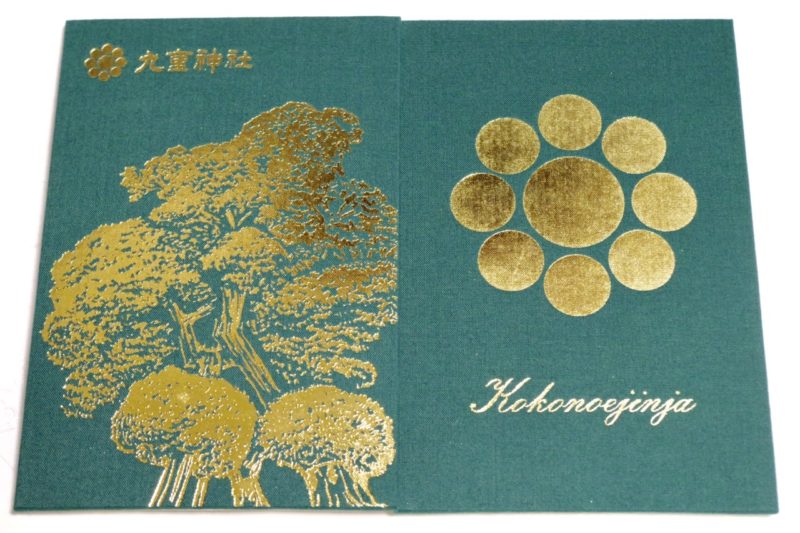

記念品御朱印帳

初穂料:─

社務所にて。

九重神社の御朱印帳で、全8種類の御神木御朱印を集印した場合、記念品として非売品の御朱印帳を授与して頂ける。(初穂料不要)

サイズは大サイズで通常の御朱印帳より大きい。

二巡目を終えると次は赤色のものを授与して頂ける。

最初から御神木御朱印の御朱印入りとなっていて、通常の御朱印帳に頂けるものより豪華になった専用の御神木御朱印となる。

限定の御神木御朱印も、この記念品御朱印帳で頂けば豪華版に。(三巡目は更に豪華版に)

通常の御朱印帳と同様に名前を入れての頒布。

授与品・頒布品

安全安全ステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

御守

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印を拝受した際(2015年)に授与して下さった。(現在は行っていない)

歴史考察

川口の秘境・安行のひかわさま

埼玉県川口市安行原に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧原村(後に安行村)の鎮守。

元は氷川信仰の「氷川社」と称され、明治になり近隣の村社が9社合併「九重神社」となる。

現在でも氏子崇敬者からは「ひかわさま」と呼ばれる事が多い。

最近は御朱印にも力を入れており集印家からの人気が高い。

別当寺・密蔵院の僧により創建

社伝によると、享保年間(1716年-1736年)に創建とされる。

別当寺であった「密蔵院」の中興であり第十六世法印栄尊が、「武蔵一宮氷川神社」より勧請したと云う。

文明元年(1469)に中興された寺院。

二代将軍・德川秀忠より寺領11石の御朱印状を拝受し、近隣に数多くの末寺を擁した。

現在も埼玉県南部で有数の古刹であり、この寺院を中心にして当地が栄えたと云える。

現在も当社に隣接。

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町に鎮座する神社。

東京都や埼玉県に約200社程点在する「氷川神社」の総本社で、武蔵国の一之宮。

当時は神仏習合の時代で、別当寺「密蔵院」と一体とも云え、本地仏として十一面観音像をお祀りしていたと伝わる。

江戸時代の史料から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(原村)

密蔵院

新義真言宗、山城國醍醐無量壽院の末、海壽山萬福寺と號す。寺領十一石は大猶院殿より賜はれり。開山の僧を永海と云。明應二年十月十六日寂す。本尊地蔵は慈覚大師の作なりと云。

撞鐘(鐘楼は近き頃丙丁の災にかかり再造ならず。故に假に材て立て寶永二年鋳造の鐘をかく)。

氷川社

本地十一面観音を安す。村の鎮守にて別に供免を附す。

別当寺であった「密蔵院」の項目に付属して書かれている。

原村の鎮守として氷川信仰の「氷川社」と呼ばれていた事が分かる。

上述の通り、本地仏として十一面観音像をお祀りしていた。

日本の八百万の神々は、様々な仏が化身として日本の地に現れた権現であるという「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」の考えの中で、神の正体とされる仏を本地仏と呼んだ。

原村の項目を見ると、徳川家の御料地となった後に、東叡山「寛永寺」領であったとも記されていて、別当寺であった「密蔵院」と共に、村の鎮守として多くの崇敬を集めたのであろう。

神仏分離と合祀政策・九重神社への改称

明治になり神仏分離。

別当寺「密蔵院」と分離し、「氷川神社」となる。

明治六年(1873)、村社に列する。

江戸時代同様に原村の鎮守として崇敬を集めた。

明治二十二年(1889)、町村制施行によって、安行村・原村・赤山領領家村・慈林村・北谷村・苗塚村・小山村・花栗村・藤八新田・吉蔵新田の8村2新田が合併し、「安行(あんぎょう)村」が成立。

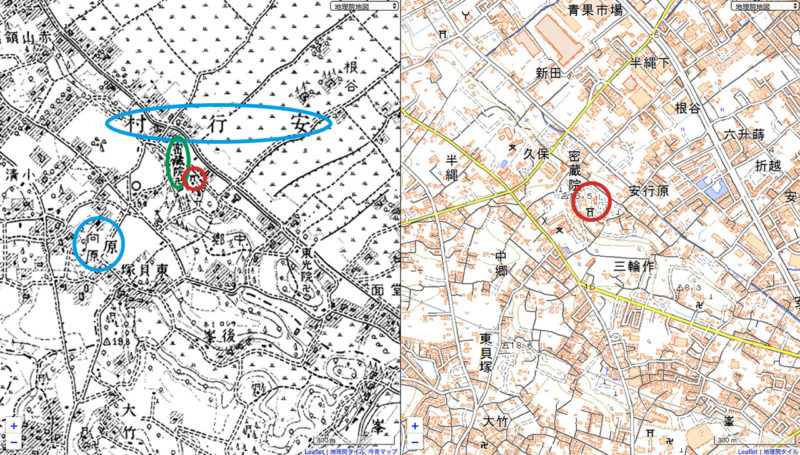

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在と同じく「密蔵院」の隣に鎮座。

大きく安行村と記されており、周辺には旧村名の原など大字の地名が残っている。

明治四十年(1907)、近隣の神社(安行村のほぼ全域)の計32社が当社に合祀。

合祀された計32社のうち、旧赤山領領家村「神明社」・旧慈林村「氷川稲荷合社」・旧藤八新田「菅原社」・旧吉蔵新田「八幡社」・旧北谷村「稲荷社」・旧花栗村「稲荷社」・旧苗塚村「稲荷社」・旧小山村「氷川社」の8社はいずれも村の鎮守として村社に列していた神社。

8社の村社と当社で計9社の村社が当社に重なったという事から、九つ重なるで「九重神社」。

以上の理由で社号を「九重神社」に改称。

そのため、当社には大変多くの相殿神が存在している。

そのため、当社には大変多くの相殿神が存在している。

第二次世界大戦の戦火は免れる。

戦後の歩み・安行村の消滅

昭和二十三年(1948)、浮浪者のねぐらになっていたようで、その影響もあり社殿が焼失。

昭和二十六年(1951)、氏子崇敬者によって現在の社殿が再建。

昭和三十一年(1956)、川口市に編入され安行村は消滅、翌年には川口市と草加町(現・草加市)の境界変更もあり、旧安行村の一部地域が草加町に編入された。

これらの鎮守を担っていた事もあり、崇敬の篤さを感じさせてくれる。

現在も旧社名から「安行のひかわさま」と呼ばれ崇敬を集めている。

平成二十八年(2016)、木造の旧一之鳥居が老朽化のため撤去。

画像は撤去される前の一之鳥居が残った社頭の様子。

画像は撤去される前の一之鳥居が残った社頭の様子。

その後も境内整備が行われ現在に至っている。

平成二十九年(2017)、川口市内の9社による御朱印巡り「川口九社詣 勾玉巡り」が開始。

当社はそのうちの一社となっている。

境内案内

密蔵院の横にある小さな鎮守

最寄駅は埼玉高速鉄道の戸塚安行駅か、東武スカイツリーラインの松原団地駅になるが、いずれの駅からも結構な距離があるため「川口の秘境」と称される事もある。

別当寺であった「密蔵院」の横にあり、横の細い参道の先に鎮座。

以前は一之鳥居として木製鳥居が置かれていたが、老朽化のため2016年秋に撤去。

以前は一之鳥居として木製鳥居が置かれていたが、老朽化のため2016年秋に撤去。

社号碑には「村社」の文字。

社号碑には「村社」の文字。

参道には石段があり現在は鳥居が二基続く。

一之鳥居の先に石段がありその先に二之鳥居。

一之鳥居の先に石段がありその先に二之鳥居。

石段を上る表参道とその右手には車の出入りができる女坂。

石段を上る表参道とその右手には車の出入りができる女坂。

当社の駐車場はこの坂の上にある。(車での参拝はご遠慮下さいとの事)

当社の駐車場はこの坂の上にある。(車での参拝はご遠慮下さいとの事)

鳥居を潜ってすぐ右手に手水石。

簡易な形になってはいるが、水道から水は出るので清める事ができる。

簡易な形になってはいるが、水道から水は出るので清める事ができる。

戦後に再建された社殿

社殿は昭和二十六年(1951)に再建されたもの。

造りとしては簡素ではあるが、最近になって少しずつ改修。

造りとしては簡素ではあるが、最近になって少しずつ改修。

戦後の混乱期の昭和二十三年(1948)、浮浪者のねぐらになっていた影響で社殿が焼失。

戦後の混乱期の昭和二十三年(1948)、浮浪者のねぐらになっていた影響で社殿が焼失。

こうして氏子崇敬者の力で再建された社殿。

こうして氏子崇敬者の力で再建された社殿。

近年になって社殿周辺も整備が行われており、以前よりも綺麗な境内となっている。

近年になって社殿周辺も整備が行われており、以前よりも綺麗な境内となっている。

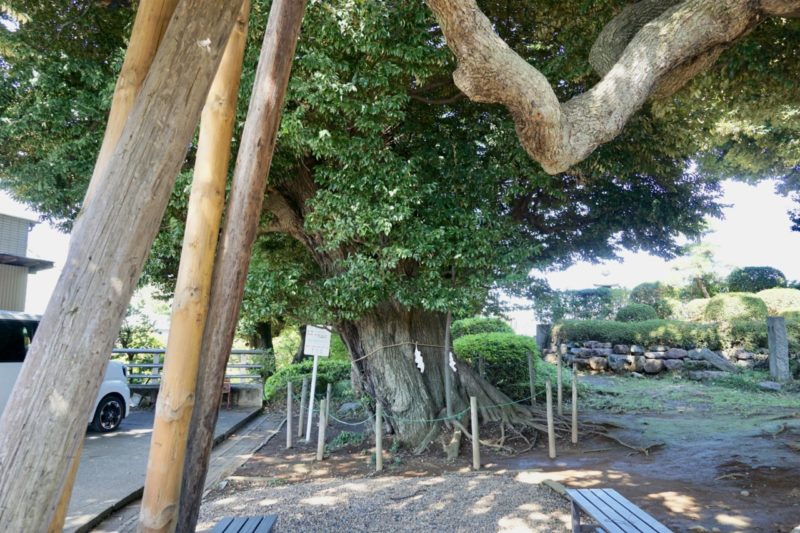

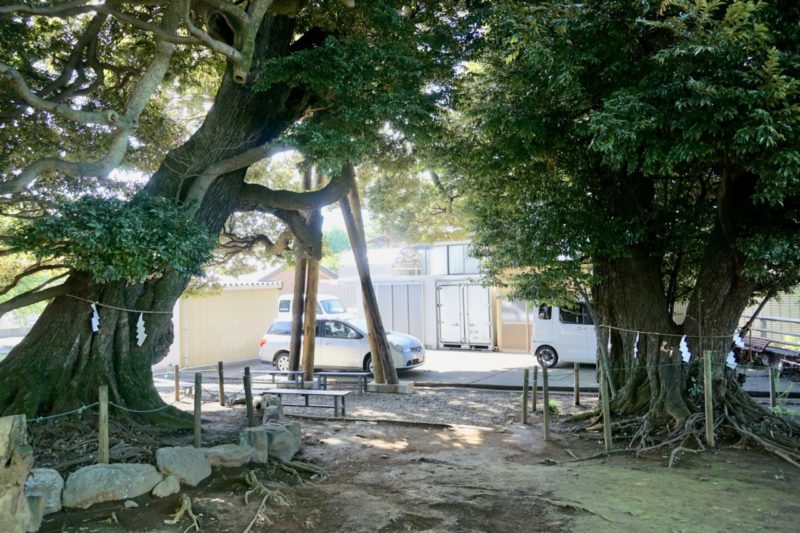

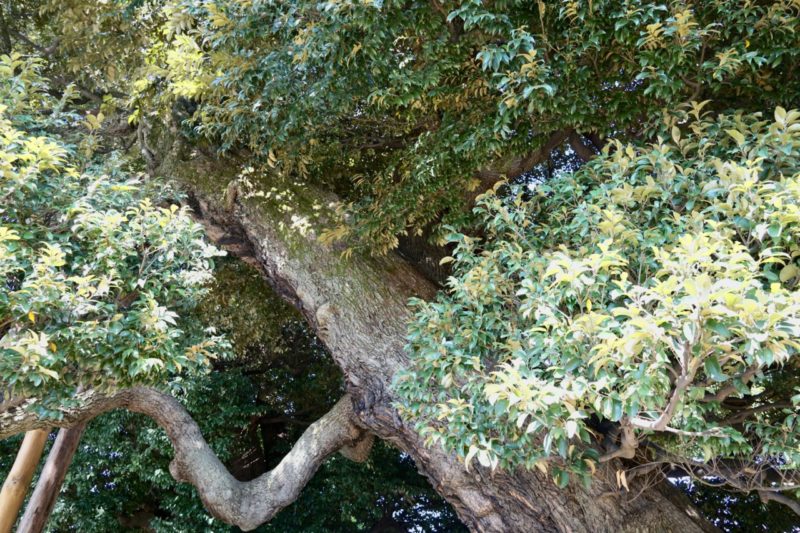

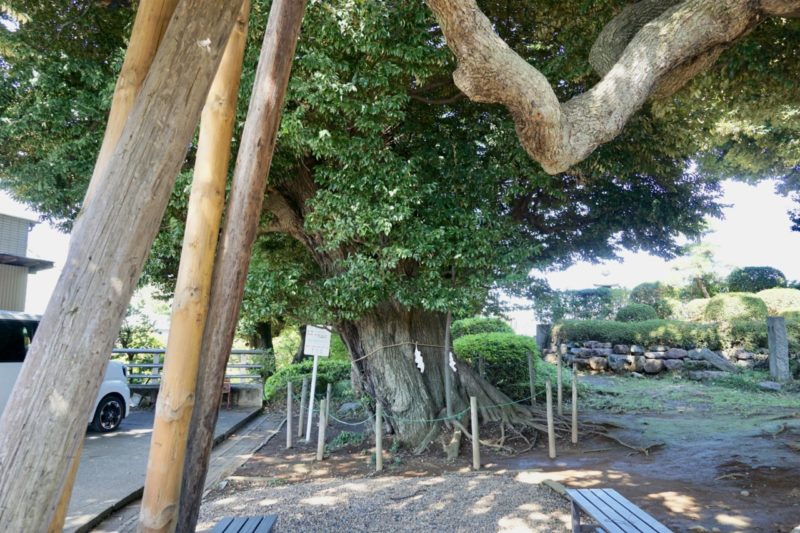

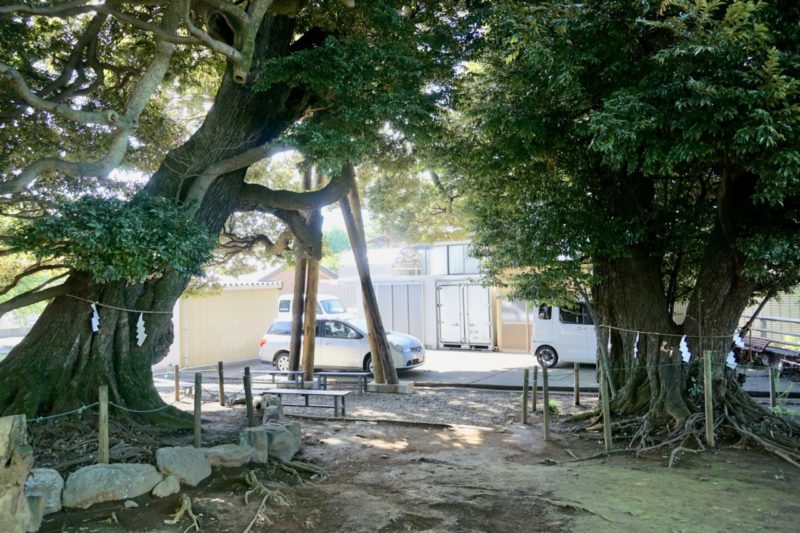

当社のシンボルである御神木のスダジイ

社殿の左手裏には2本の御神木。

樹齢500年以上というスダジイの木。

樹齢500年以上というスダジイの木。

川口市指定の保存樹木。

川口市指定の保存樹木。

その内の1本は幹周り6.5mもあり、記録されているシイの木の中では埼玉県で最も太い。

その内の1本は幹周り6.5mもあり、記録されているシイの木の中では埼玉県で最も太い。

大変立派な御神木であり、当社のシンボルとも云えるであろう。

大変立派な御神木であり、当社のシンボルとも云えるであろう。

その奥にも1本のスダジイ。

こちらも川口市指定の保存樹木。

こちらも川口市指定の保存樹木。

実に見事なスダジイ2本。

実に見事なスダジイ2本。

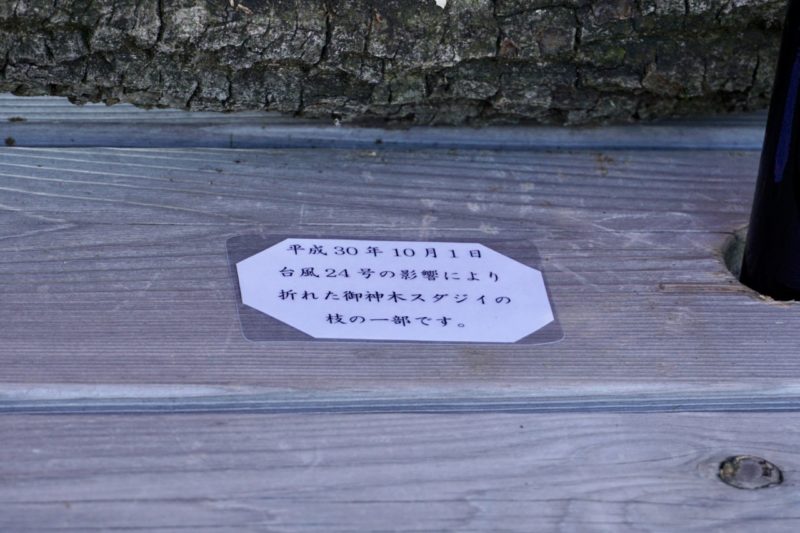

2018年10月1日の台風24郷の影響でスダジイの一部が損傷。

上画像は折れてしまった枝の一部であるが、それでもスダジイは青々と力強く聳え立っている。

上画像は折れてしまった枝の一部であるが、それでもスダジイは青々と力強く聳え立っている。

平成二十八年(2016)には、当社のマスコットとして「スタじい」が誕生。

御朱印などにも使われ、当社の魅力を広めるために一役買っている。

御朱印などにも使われ、当社の魅力を広めるために一役買っている。

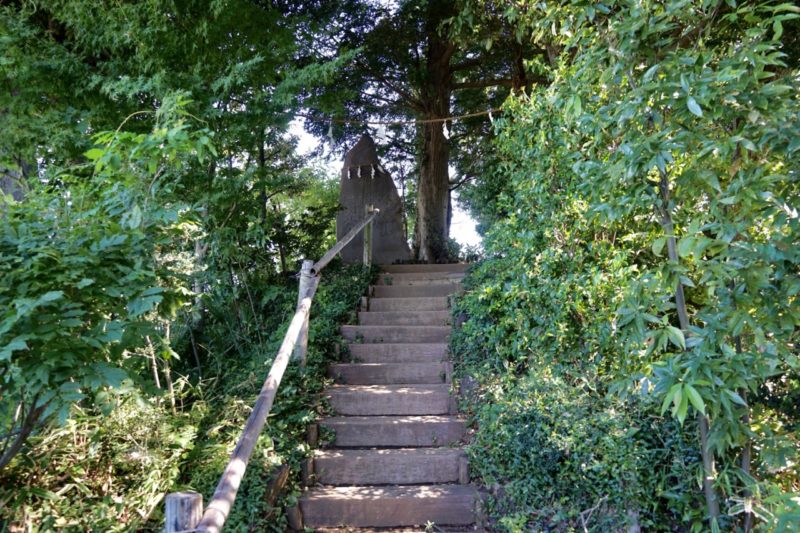

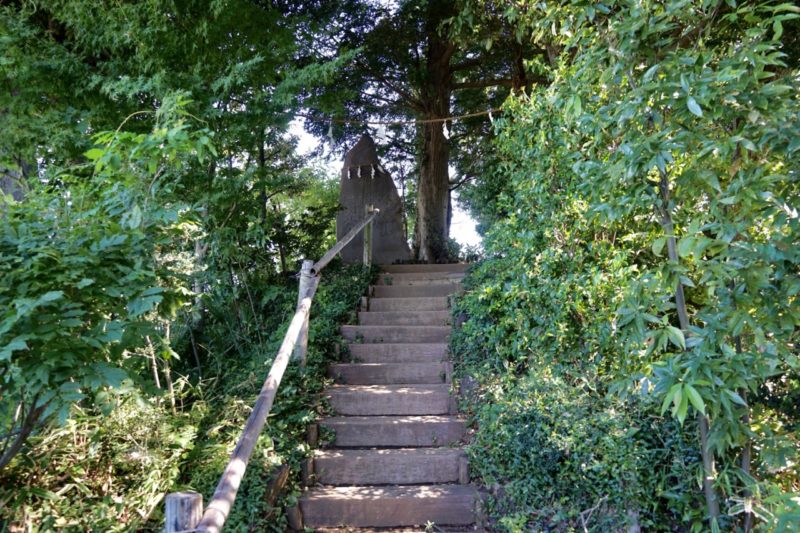

安行で1番標高の高い御嶽山

御神木の先には、境内末社の「御嶽山」へと続く。

小高い塚のようになっているのが特徴。

小高い塚のようになっているのが特徴。

安行で1番標高の高い場所となり、海抜32mほど。

安行で1番標高の高い場所となり、海抜32mほど。

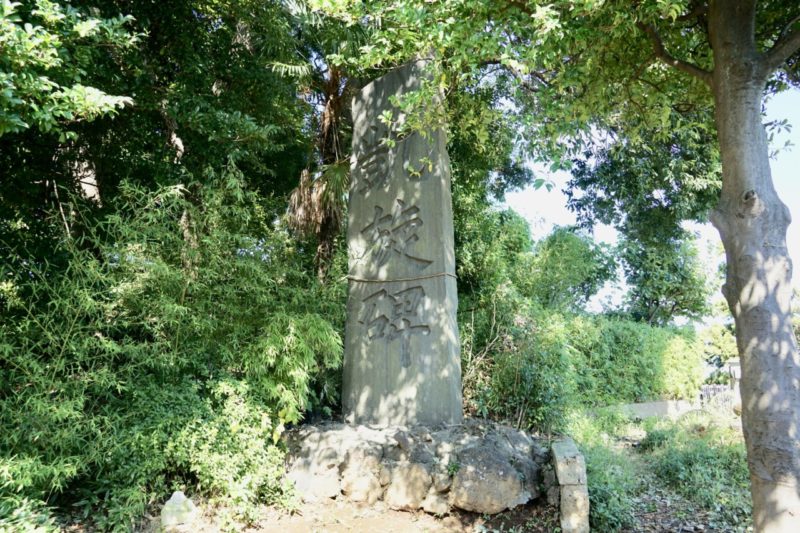

碑には「御嶽山」の文字。

緩やかな坂が続くが足場はあまりよくないので登る際は注意。

緩やかな坂が続くが足場はあまりよくないので登る際は注意。

頂上には「御嶽山・三笠山・八海山」の石碑が置かれる。

頂上には「御嶽山・三笠山・八海山」の石碑が置かれる。

木曽御嶽山を御神体とする御嶽信仰によるもの。

木曽御嶽山を御神体とする御嶽信仰によるもの。

当社氏子たちの間で、御嶽信仰の講社があった事が分かる。

当社氏子たちの間で、御嶽信仰の講社があった事が分かる。

ここはかつて久保山と呼ばれた地。

木々によって視界が遮られてしまうため、現在はそこまで見晴らしがよい訳ではないのだが、よく晴れた日は筑波山や日光連山などを望める。

木々によって視界が遮られてしまうため、現在はそこまで見晴らしがよい訳ではないのだが、よく晴れた日は筑波山や日光連山などを望める。

奥にうっすらと筑波山が見える。

奥にうっすらと筑波山が見える。

平将門の伝承が残る地・将門が使用した九曜紋

当地は当社が創建する以前より平将門の伝承が残る地とされる。

当地は大宮台地鳩ヶ谷支台と呼ばれる台地上。

大宮台地の南端に位置し、舌状に突き出た先端部に鎮座しているのが当社。

かつて久保山と呼ばれた地で、平将門の伝承が残る。

当地は周囲をよく見渡せたため、かつて平将門が砦を築いたという言い伝えが残っており、将門伝説が残る地と云える。

この地の人々は、古くから久保山と呼んだそうで、現在も境内には末社・御嶽山として整備。

この地の人々は、古くから久保山と呼んだそうで、現在も境内には末社・御嶽山として整備。

周囲が見渡せるようになっており、当時の様子をうっすらと残している。

周囲が見渡せるようになっており、当時の様子をうっすらと残している。

当社の別当寺であった「密蔵院」にも平将門にまつわる逸話が古くから言い伝えられている。

文明元年(1469)に中興された別当寺は、かつて德川秀忠より寺領11石の御朱印状を拝受し、近隣に数多くの末寺を擁していた中本寺格の寺院であった。

文明元年(1469)に中興された別当寺は、かつて德川秀忠より寺領11石の御朱印状を拝受し、近隣に数多くの末寺を擁していた中本寺格の寺院であった。

この「密蔵院」の本尊となっているのが、延命地蔵菩薩。

総高二尺一寸五分の慈覚大師の作と伝えられており、平将門の念持仏の伝承をもつと云う。

個人が身辺に置き私的に礼拝するための仏像。

将門の死後より随分と経った話ではあるが、平将門の念持仏と伝わる延命地蔵菩薩を本尊としている事からも、この地に将門にまつわる伝承が残っていたものと推測でき、別当寺と密な関係であった当社にもそういった要素が残っている。

当社の神紋、旧別当寺「密蔵院」の寺紋は「九曜紋」。

平将門が信仰した妙見信仰との繋がりも深い紋である。

平将門が信仰した妙見信仰との繋がりも深い紋である。

元々は「氷川神社」であった当社が、現在の「九重神社」に改称したのは、九つの村社が合祀されたからなのは上述した通りなのだが、神紋である「九曜紋」と「九重」の文字の偶然も、何だかとても面白いものを感じてしまう。

御神木御朱印など人気の限定御朱印

御朱印は社務所(氏子会館)にて。

2018年夏より受付所が綺麗に整備。

2018年夏より受付所が綺麗に整備。

2016年9月中旬より、御神木のスタンプを押した見開きの御神木御朱印を開始。

季節に応じて限定の御神木御朱印となり、1年間を通して全8種の御朱印を用意。(詳しく後述)

季節に応じて限定の御神木御朱印となり、1年間を通して全8種の御朱印を用意。(詳しく後述)

2017年1月からは、当社のマスコット「スダじい」の月替り御朱印(初穂料:400円)も用意。

こちらは月替りの御朱印となっている。

他にも祭事などに応じて限定御朱印を用意する事がある。

上画像は九重詣期間中に頂ける御朱印。

上画像は九重詣期間中に頂ける御朱印。

立派な御神木をシンボルに、御朱印などを使い当社の魅力をアピールする事で、新規の参拝者を開拓したいという努力を感じられ、こうした活動は素晴らしい。

こうした御朱印人気によってトイレの改修工事も行われており、地域の小さな神社がこうして努力する事によって、境内整備を行えるというのは嬉しい事である。

こうした御朱印人気によってトイレの改修工事も行われており、地域の小さな神社がこうして努力する事によって、境内整備を行えるというのは嬉しい事である。

また混雑する事も多いため、待機用のベンチやセルフ式の飲み物なども置かれているのが有り難い。

また混雑する事も多いため、待機用のベンチやセルフ式の飲み物なども置かれているのが有り難い。

スダジイと九曜紋の御朱印帳には名前と授与日を揮毫

2017年3月18日よりオリジナル御朱印帳の頒布を開始。

表面に御神木がデザインされ、裏面に神紋の九曜紋がデザインされたもの。

御朱印帳には名前と授与日を揮毫しての授与となる。

御朱印帳には名前と授与日を揮毫しての授与となる。

転売防止や取り違え防止といった意味合いでも興味深い対応。

転売防止や取り違え防止といった意味合いでも興味深い対応。

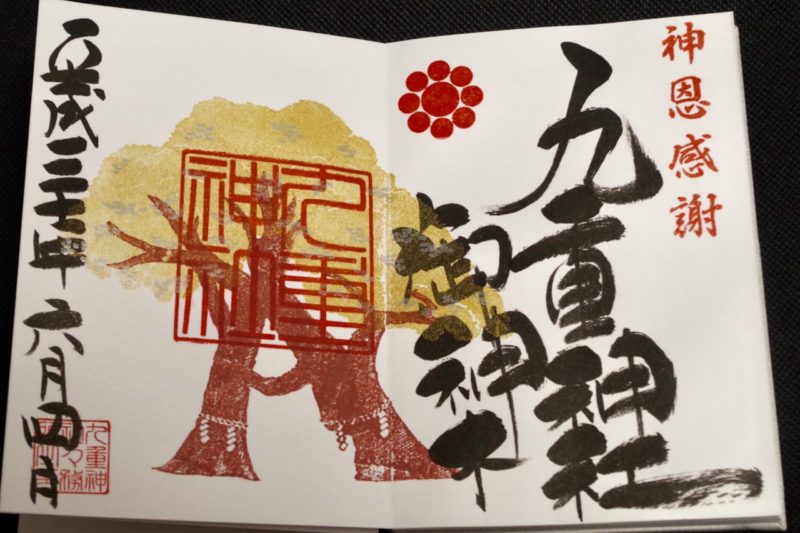

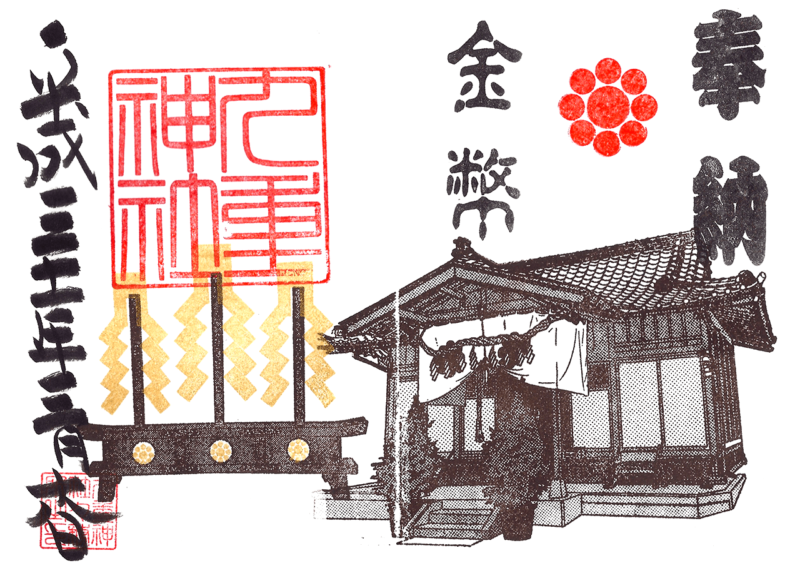

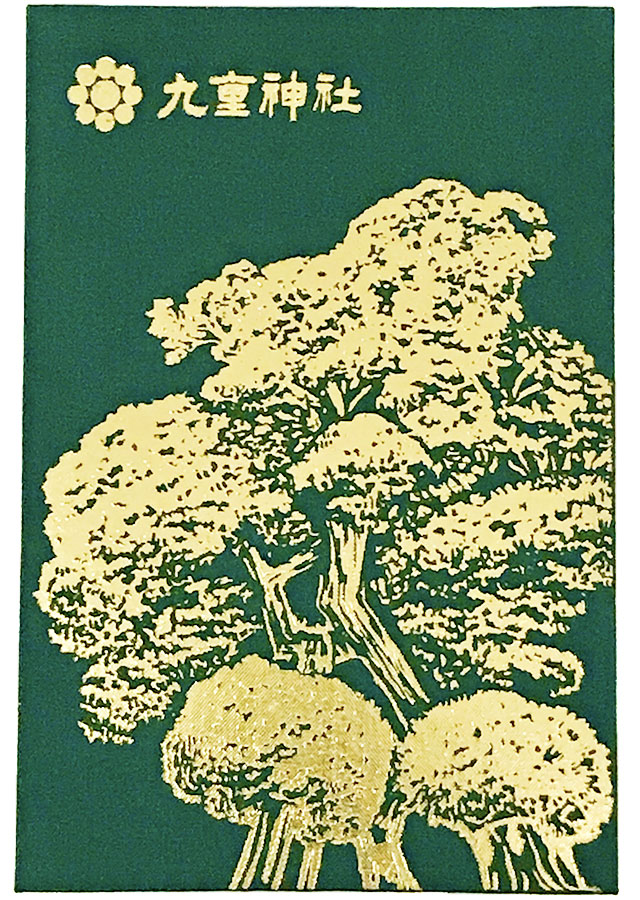

黄金の御神木御朱印・記念品の非売品御朱印帳

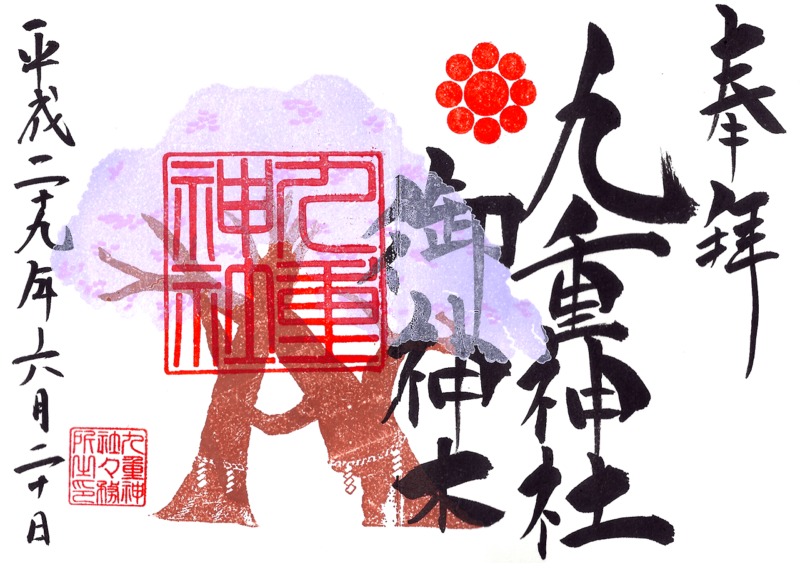

当社の御朱印の中でも特に人気の高いのが、御神木のスダジイを御朱印にした御神木御朱印。

季節に応じて全8種類の御神木御朱印を用意している。

「秋の御神木御朱印」例大祭翌日-約2週間

「冬の御神木御朱印」1月初旬-1月末まで

「幻の桜 安行桜 御神木御朱印」安行桜開花-東京ソメイヨシノ開花まで

「春の御神木御朱印」東京ソメイヨシノ開花宣言-葉桜まで

「新緑の御神木御朱印」初夏の時期(木々が芽吹いたら)-約2週間

「梅雨の御神木御朱印」関東梅雨入り-2・3週間まで

「夏の御神木御朱印」夏の間

「通常の御神木御朱印」限定の御神木御朱印の時期以外

全8種類の御神木御朱印を集印すると、「黄金の御神木御朱印」を授与。(初穂料不要)

金のラメ入りの御神木御朱印で、右上の「神恩感謝」の文字は他にも複数あり、希望した印で授与して頂ける。

金のラメ入りの御神木御朱印で、右上の「神恩感謝」の文字は他にも複数あり、希望した印で授与して頂ける。

更に九重神社のオリジナル御朱印帳で、全8種類の御神木御朱印を集印した人は、記念品として御朱印帳が授与される。(こちらも初穂料不要)

こちらは非売品の御朱印帳で特別仕様。

こちらは非売品の御朱印帳で特別仕様。

サイズも大サイズと通常の御朱印帳より大きいもの。(二巡目を終えると赤色の御朱印帳となる)

サイズも大サイズと通常の御朱印帳より大きいもの。(二巡目を終えると赤色の御朱印帳となる)

最初から御神木御朱印の御朱印入りとなっていて、この御神木御朱印が通常版とは別仕様に。

より豪華になったこの記念品御朱印帳専用の御神木御朱印となる。

より豪華になったこの記念品御朱印帳専用の御神木御朱印となる。

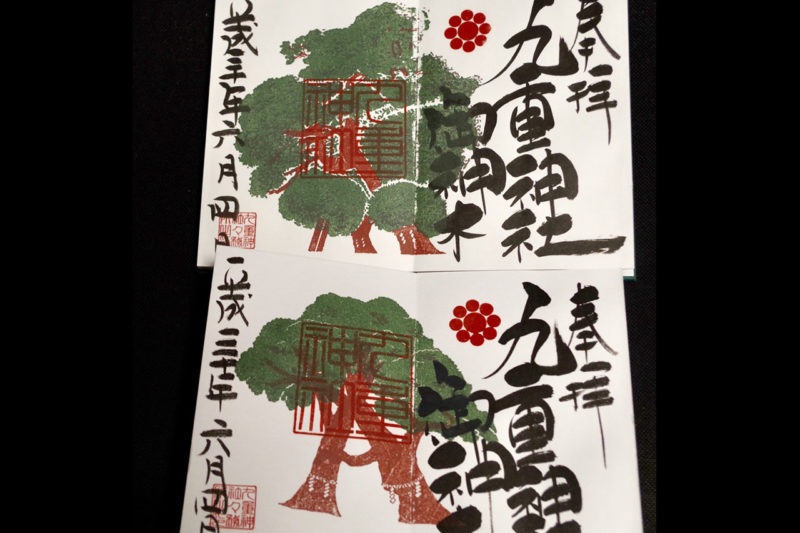

上が記念品御朱印帳の御神木御朱印で、下が通常頂ける御神木御朱印で、違いは一目瞭然。

上が記念品御朱印帳の御神木御朱印で、下が通常頂ける御神木御朱印で、違いは一目瞭然。

限定の御神木御朱印も、この記念品御朱印帳で頂けば豪華版になる。

※三巡目は更に豪華版になるとのこと。

全ての御神木御朱印を集印した方も、また集印し直したくなる嬉しい施策。

ぜひ九重神社の御朱印帳で、全ての御神木御朱印を集印して頂きたい。

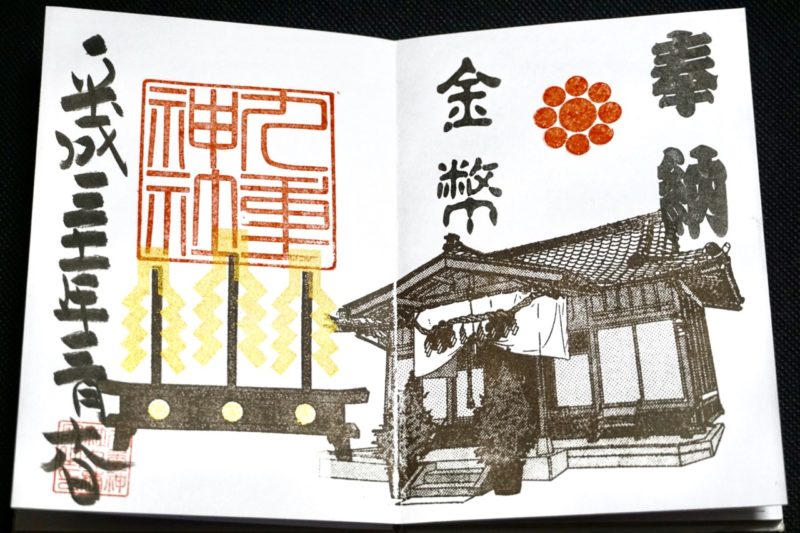

奉納の証となる奉納御朱印を開始

2018年7月末より「奉納御朱印」の授与を開始。

初穂料は特定の神具等を奉納するために用いられる。

過去に神前幕・燈台・真榊・金幣などの神具のために奉納御朱印を用意。

こちらは金幣の奉納御朱印で中金幣。

こちらは金幣の奉納御朱印で中金幣。

基本的に初穂料500円・1,000円・3,000円で用意されている。

基本的に初穂料500円・1,000円・3,000円で用意されている。

目標奉納金額に達すると特定の神具等の奉製となり神社に奉納。

過去に奉納御朱印で奉納された神前幕で「奉納御朱印賛同者一同」の字を見る事ができる。

過去に奉納御朱印で奉納された神前幕で「奉納御朱印賛同者一同」の字を見る事ができる。

密蔵院にかけて咲く幻の安行桜

当社の境内ではないのだが、当社にかけての「密蔵院」の参道に安行桜が植えられている。

こちらは当社の境内から見下ろしたもの。

こちらは当社の境内から見下ろしたもの。

安行桜(あんぎょうざくら)は、ソメイヨシノよりも早く咲く早咲きの桜。

ピンクの色彩がやや濃く、花がやや小ぶりなのが特徴。

ピンクの色彩がやや濃く、花がやや小ぶりなのが特徴。

美しく咲く早咲きの桜。

美しく咲く早咲きの桜。

例年、3月中旬から下旬にかけて楽しむ事ができる。

春のお彼岸の季節と重なる事で、花見や参詣者で賑わう。

春のお彼岸の季節と重なる事で、花見や参詣者で賑わう。

安行桜の生みの親である沖田雄司氏にちなみ、沖田桜とも呼ばれる。

安行桜の生みの親である沖田雄司氏にちなみ、沖田桜とも呼ばれる。

当社でも安行桜にちなみ「幻の安行桜 御神木御朱印」を用意。

こちらは記念御朱印帳に頂いた「幻の桜安行桜御神木御朱印(舞桜版)」。

こちらは記念御朱印帳に頂いた「幻の桜安行桜御神木御朱印(舞桜版)」。

当社へ向かう参道にあるので、早咲きの桜を楽しむ事ができる。

旧別当寺「密蔵院」と共に、参詣されるのがよいだろう。

旧別当寺「密蔵院」と共に、参詣されるのがよいだろう。

「密蔵院」では境内で出店などが出る場合も。

多くの人手で賑わう。

多くの人手で賑わう。

当社の境内には安行桜を見る事ができないが、ソメイヨシノより遅咲きの八重桜が植えられている。

4月上旬から中旬頃に綺麗な花を咲かせている。

4月上旬から中旬頃に綺麗な花を咲かせている。

春の御神木御朱印の授与期間と重なる事が多い。

春の御神木御朱印の授与期間と重なる事が多い。

所感

安行の鎮守として崇敬を集める当社。

旧別当寺「密蔵院」は現在も規模が大きいのだが、当社はその隣にひっそりと鎮座している。

それでも「九重神社」の名の由来にあるように、安行原の村社が集まり氷川信仰だけでなく、多くの御祭神が合祀され、この地域の信仰を一手に担っていた事が窺える。

また、平将門の伝承が残る地で、後年に出来た神社と旧別当寺ではあるが、九曜紋の紋など色々と興味深いところが多い。

今のように御朱印に力を入れる前に、平将門伝説を調べるために参拝した時は、言い方が悪いが地域の片隅にある寂れた神社といった雰囲気であった。

最近はとても活気が出てきて色々努力されているのが伝わる神社。

御朱印をお受けした際の対応も心地よく、またスダジイの御神木や社殿裏手の御嶽山など見どころがあり、最近は氏子崇敬者を大切にしつつも、御朱印で新しい層を開拓したいという意欲を感じる事もできる。

様々な努力を感じる事ができ、小さいながらも雰囲気の良い良社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 社号碑 ]

[ 旧一之鳥居柱跡 ]

[ 石段 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 手水石 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ スダジイ・社殿 ]

[ スダジイ ]

[ 御嶽山 ]

[ 半縄坂開墾記念碑 ]

[ 御嶽山 ]

[ 凱旋碑 ]

[ 公衆トイレ ]

[ 社務所 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 休憩所 ]

[ 駐車場 ]

[ 境内より安行桜 ]

[ 案内板 ]

コメント