目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧下沼袋村(後の野方村)鎮守・厄除ひかわさま

東京都中野区沼袋に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下沼袋村(後の野方村の一画)の鎮守。

正式名称は「氷川神社」だが、他との区別から「沼袋氷川神社」と称される事が多く、公式サイトなどでは「中野沼袋氷川神社」の呼称を使用している。

江戸城を築城した太田道灌が戦勝祈願した伝承が残り、今も「厄除ひかわ」と親しまれる。

境内には幸せを呼ぶ三本願い松、安産祈願の子育て狛犬、中野七福神などが整備され信仰を集めている。

また漫画『東京卍リベンジャーズ』では東京卍會結成の際の神社として当社の拝殿や神楽殿がそのまま描かれていた縁もあり、公式コラボの御守や御朱印などの授与も行われている。

更に欅坂46が初詣に訪れた事からファンの人々が多く訪れる他、『鬼滅の刃』に登場する冨岡義勇の出身地が野方村のため当社は「冨岡義勇の産土神」として『鬼滅の刃』聖地の1つとしても知られる。

神社情報

中野沼袋氷川神社(なかのぬまぶくろひかわじんじゃ)

御祭神:須佐之男命

社格等:村社

例大祭:6月第1土・日曜

所在地:東京都中野区沼袋1-31-4

最寄駅:沼袋駅

公式サイト:https://hikawa-n.or.jp/

御由緒

南北朝時代、人皇九十七代後村上天皇の正平年間(1346~1370年)に武蔵国一の宮である氷川大社(さいたま市鎮座)より御分霊を戴き、当地に奉祀する。

文明九年四月 太田道灌(おおたどうかん)が、豊島一族と合戦の折、戦勝祈願し道灌杉を奉納するなど、その御神徳の威光は強く、現在も「厄除ひかわ」と親しまれ、厄除祈祷に訪れる人は後を絶たない。(東京都神社庁より)

歴史考察

南北朝時代に武蔵一宮氷川神社より勧請

社伝によると、南北朝時代の正平元年/貞和二年(1346)に創建と伝わる。

武蔵国一之宮で氷川信仰の総本社「武蔵一宮氷川神社」(現・埼玉県さいたま市大宮区)より勧請されたと云う。

武蔵国一之宮とされる「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

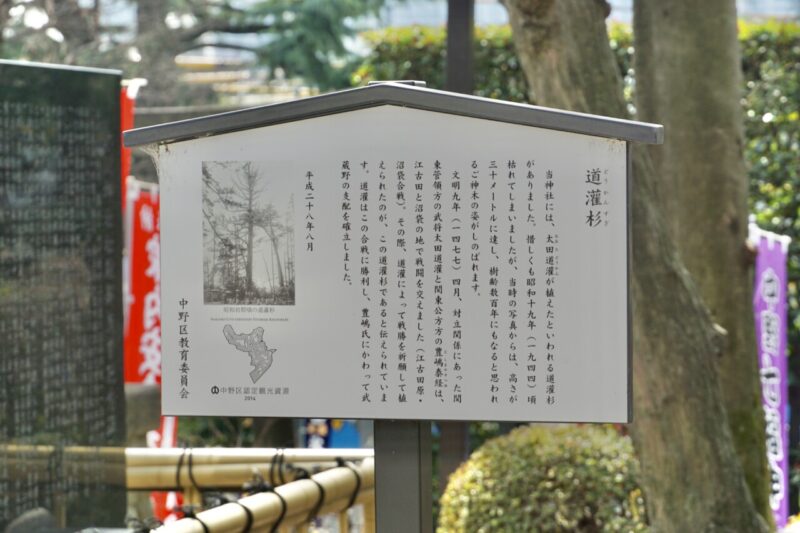

太田道灌が陣営を置き戦勝祈願・道灌手植えの道灌杉

文明九年(1477)、太田道灌が江古田沼袋原の戦いの際に当社に陣営を置き戦勝祈願。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

現在の江古田と沼袋付近で起こった中世の合戦。

太田道灌と豊島泰経との間で行われた合戦で、この合戦後は道灌の追撃によって豊島氏は滅亡し、豊島氏の所領は道灌のものになり道灌の名声を高めた。

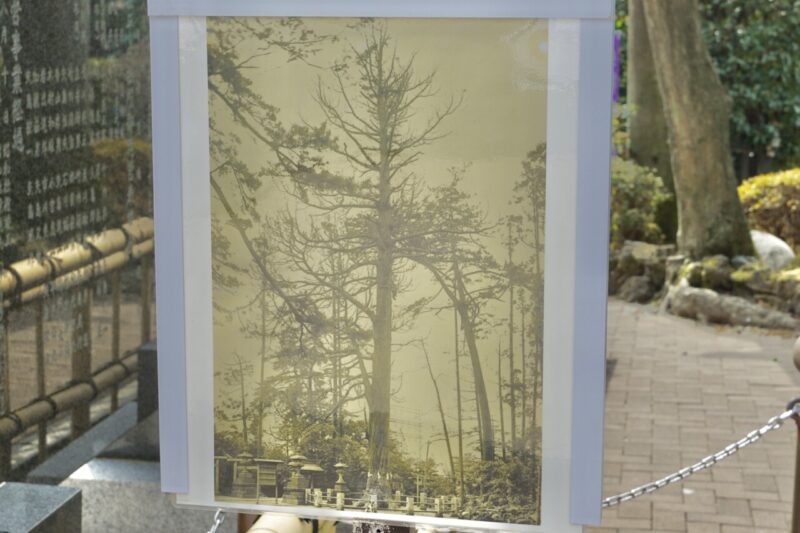

道灌は戦勝祈願をした際に当社に杉の木を手植えしたと云い、これを「道灌杉」と呼んだ。

昭和十七年(1942)に枯死しており、現在は遺物のみ残る。

昭和十七年(1942)に枯死しており、現在は遺物のみ残る。

高さ30mもの大木まで成長した立派な杉だったと云う。

高さ30mもの大木まで成長した立派な杉だったと云う。

下沼袋村の鎮守・沼袋の地名由来

江戸時代に入ると、沼袋村が上沼袋村・下沼袋村に分村。

当社は下沼袋村の鎮守として村民や領主から崇敬を集めた。

沼袋はその名の通り沼の多い湿地帯であった事による。

袋が付く地名は谷などが袋状にえぐれた地形などに多く見られる。

そのため湿地帯や地形の特徴を表した地名と云える。

正保年間(1645年-1648年)、代官・野村彦太夫が社殿を修繕。

文久四年(1864)、石鳥居を建立。

現在も二之鳥居として現存。

現在も二之鳥居として現存。

以後も下沼袋村の鎮守として、地域の人々から崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下沼袋村)

氷川社

除地九段。小名大下前にあり。村の鎮守なり。本社二間四方。拝殿二間に三間南向。本地十一面観音。木の立像六寸五分なるを安す。前に鳥居をたつ。鎮座の年代詳ならず。上沼袋村清谷寺の持なり。

下沼袋村の「氷川社」と記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあり村の鎮守だという事が記されている。

本地仏として十一面観音を安置して神仏習合の中で信仰を集めた。

日本の八百万の神々は、様々な仏が化身として日本の地に現れた権現であるという「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」の考えの中で、神の正体とされる仏を本地仏と呼んだ。

別当寺は上沼袋村の「清谷寺」(現・中野区沼袋3)であった。

明治以降の歩みと戦後の整備・ゲリラ放火からの再建

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治十三年(1880)、社殿を改築。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、新井村・上沼袋村・下沼袋村・上鷺宮村・下鷺宮村・江古田村・上高田村の7村が合併して野方村が成立。

当地は野方村下沼袋となり、当社は下沼袋、さらには野方村の総鎮守であった。

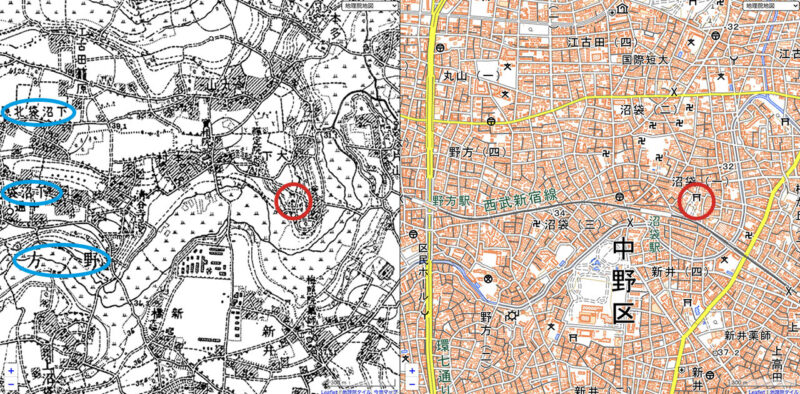

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

野方村の下沼袋という地域であるが、当社よりも結構西側(現・野方駅)まで下沼袋の範囲であった事が分かり、こうした現在の野方エリアを含めて広い範囲の鎮守として信仰を集めた。

大正十一年(1922)、幣殿を増築。

大正十五年(1926)、大鳥居を建立。

昭和二十年(1945)、東京大空襲では比較的戦火を免れている。

戦後に入り、境内整備が進む。

大鳥居や玉垣、社務所など昭和に色々と改築・新設されている。

昭和六十三年(1988)、社殿を新たに造営。

昭和天皇御即位60年記念事業として造営されたものであった。

平成二年(1990)、中核派を称する過激派のゲリラによって社殿が焼失。

平成三年(1991)、社殿が新たに再建。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

参道の石碑には、昭和社殿と平成社殿それぞれの奉賛者の名が彫られた石碑が並んでいる。

参道の石碑には、昭和社殿と平成社殿それぞれの奉賛者の名が彫られた石碑が並んでいる。

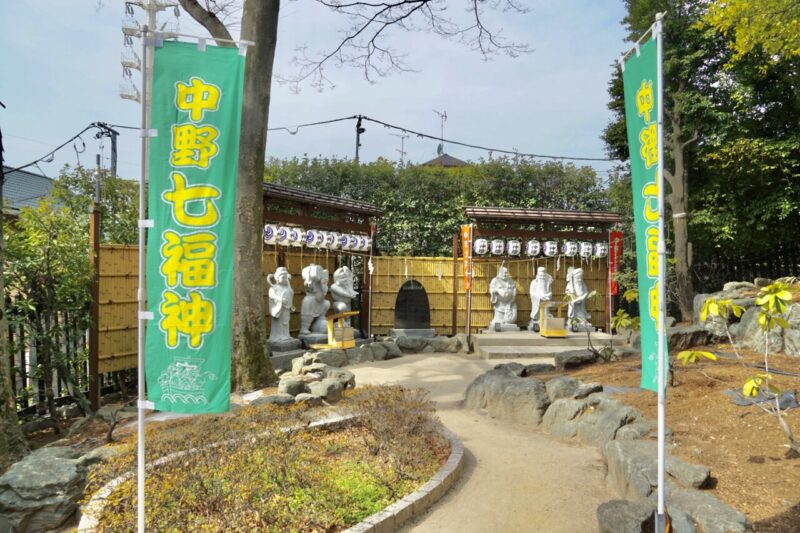

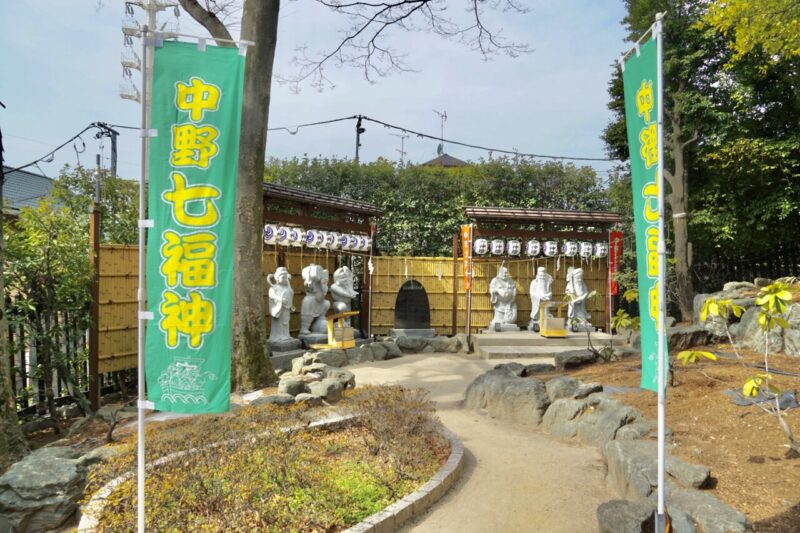

平成二十三年(2011)、七福神を奉斎。

中野七福神として信仰を集めている。

中野七福神として信仰を集めている。

その後も境内整備が進み現在に至っている。

境内案内

表参道と裏参道の大鳥居・江戸時代の鳥居

最寄駅の沼袋駅からすぐ西武新宿線の線路沿いに表参道。

玉垣に囲われた立派な境内。

玉垣に囲われた立派な境内。

広めの駐車場も完備していて広々とした境内を有している。

広めの駐車場も完備していて広々とした境内を有している。

表参道の大鳥居。

大正十五年(1926)に皇紀二千六百年記念として建立された大鳥居。

大正十五年(1926)に皇紀二千六百年記念として建立された大鳥居。

現在もその銘が残るが、現在の大鳥居は昭和四十二年(1967)に再建された石鳥居となっている。

現在もその銘が残るが、現在の大鳥居は昭和四十二年(1967)に再建された石鳥居となっている。

一之鳥居を潜ると左手は参拝者用の駐車場で正面に石段。

石段の上に二之鳥居。

石段の上に二之鳥居。

文久四年(1864)に建立された幕末の鳥居。

文久四年(1864)に建立された幕末の鳥居。

天下泰平・國土安穏と柱に残る。

天下泰平・國土安穏と柱に残る。

一方で裏参道にも大きな鳥居が立つ。

美しい黒鳥居。

美しい黒鳥居。

平成二十三年(2011)の東日本大震災で倒壊した大鳥居、翌年に再建立したもの。

平成二十三年(2011)の東日本大震災で倒壊した大鳥居、翌年に再建立したもの。

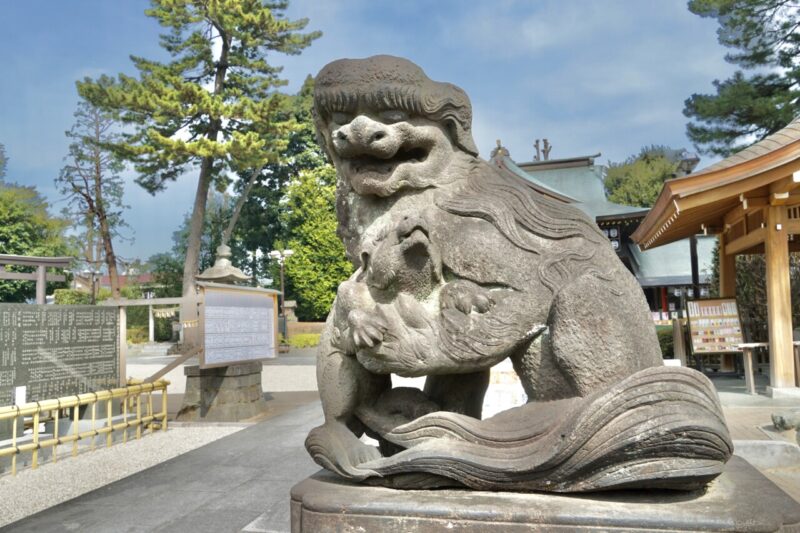

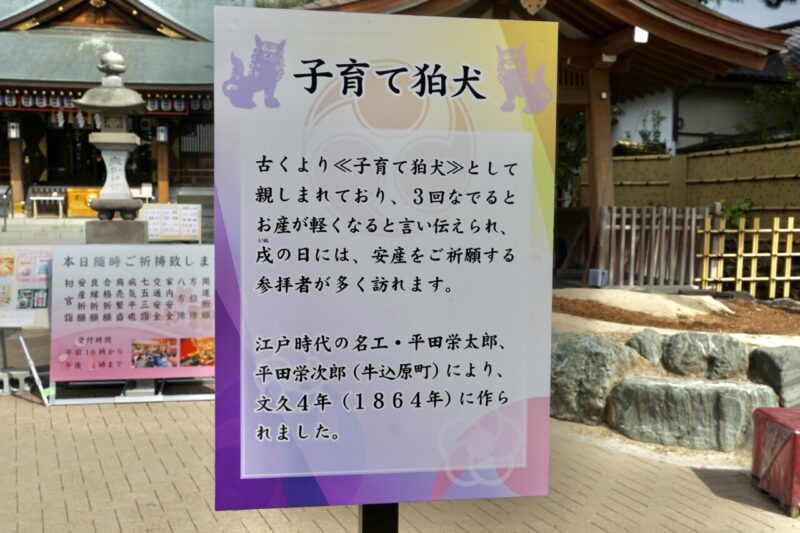

戯れる姿が可愛い子育て狛犬・安産の御神徳

二之鳥居のすぐ先に一対の狛犬。

文久四年(1864)に奉納された狛犬で二之鳥居と同じ奉納年。

文久四年(1864)に奉納された狛犬で二之鳥居と同じ奉納年。

子持ちと玉持ち。

子持ちと玉持ち。

特に特徴的なのが子の姿で立ち上がって戯れるような可愛らしい姿。

特に特徴的なのが子の姿で立ち上がって戯れるような可愛らしい姿。

子持ちの狛犬は数多くあるが、こうして親に支えられるようにして立ち上がる姿は珍しい。

子持ちの狛犬は数多くあるが、こうして親に支えられるようにして立ち上がる姿は珍しい。

そのため子育て狛犬として信仰を集め、戌の日には安産祈願の参拝者が数多く訪れる。

そのため子育て狛犬として信仰を集め、戌の日には安産祈願の参拝者が数多く訪れる。

絵馬にも安産祈願の絵馬が多く掛けられている。

絵馬にも安産祈願の絵馬が多く掛けられている。

表参道の二之鳥居を潜って右手に手水舎。

令和二年(2020)に改築されたばかり。

令和二年(2020)に改築されたばかり。

ゲリラ放火から再建された立派な社殿

社殿は平成三年(1991)に造営されたもの。

綺麗に整備された立派な社殿。

綺麗に整備された立派な社殿。

旧社殿は僅か1年数ヶ月でゲリラ放火に遭い焼失の憂き目にあっている。

旧社殿は僅か1年数ヶ月でゲリラ放火に遭い焼失の憂き目にあっている。

旧社殿は昭和六十三年(1988)に昭和天皇御即位60年記念事業として造営された。

しかしながら、平成二年(1990)中核派を称する過激派の標的となってしまう。

ゲリラ活動によって放火され社殿が焼失。

氏子崇敬者の篤い協力によって翌年に再建。

目標額を上回る奉賛金が集まり、全国の神社からも多くの義援金が集まった。

目標額を上回る奉賛金が集まり、全国の神社からも多くの義援金が集まった。

氏子崇敬者たちの再建への気持ちが伝わる社殿。

氏子崇敬者たちの再建への気持ちが伝わる社殿。

地域からの篤い信仰を窺える。

地域からの篤い信仰を窺える。

木鼻には獅子。

木鼻には獅子。

木造による美しい造り。

木造による美しい造り。

境内社の3社・江戸時代の石灯籠や水盤

社殿左手に境内社。

右から御嶽神社。

右から御嶽神社。

稲荷神社。

稲荷神社。

天王社(八雲神社・諏訪神社・胡録神社が合祀)。

天王社(八雲神社・諏訪神社・胡録神社が合祀)。

境内社の周辺には古い石造物も現存。

享保五年(1720)奉納の古い灯籠。

享保五年(1720)奉納の古い灯籠。

「氷川御神前」とあり古くから当社への信仰を伝える。

「氷川御神前」とあり古くから当社への信仰を伝える。

享保五年の銘が残る。

享保五年の銘が残る。

天王社側には古い水盤。

安政七年(1860)奉納の水盤。

安政七年(1860)奉納の水盤。

幕末の鳥居や狛犬も含め当社には江戸時代の奉納物が多く残されている。

幕末の鳥居や狛犬も含め当社には江戸時代の奉納物が多く残されている。

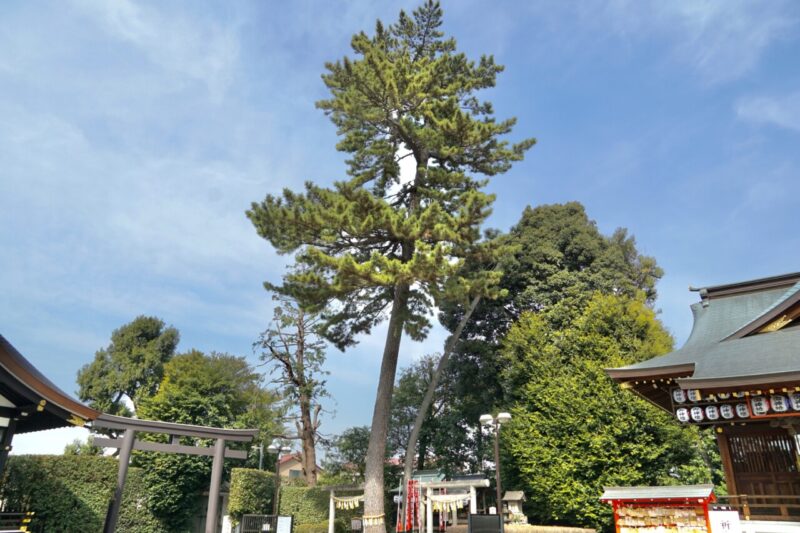

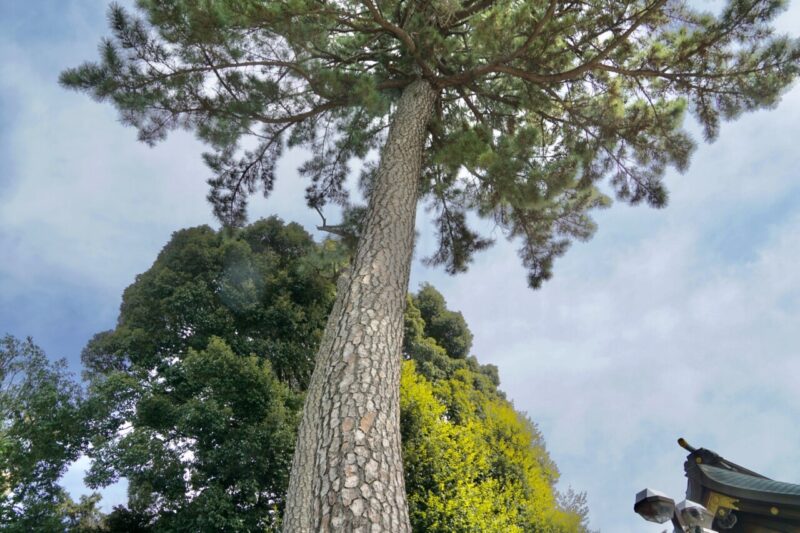

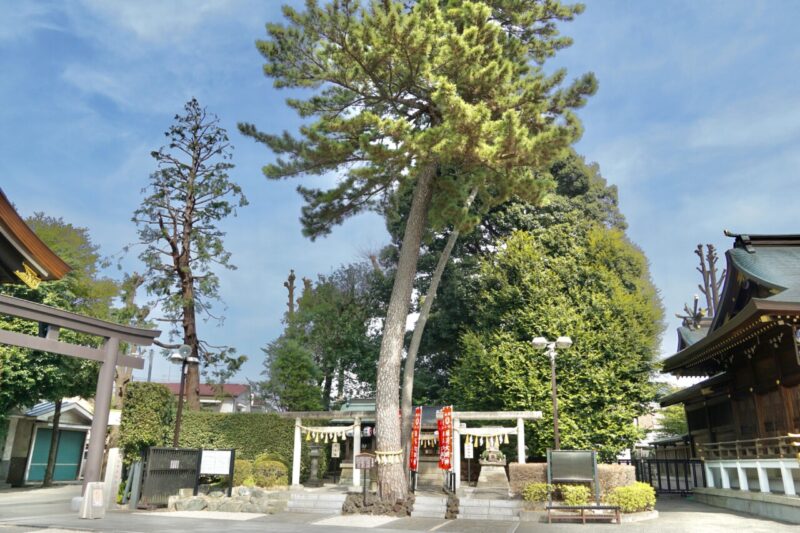

幸せを呼ぶ三本願い松・道灌杉の遺物

境内には「三本願い松」と呼ばれる松の木が信仰を集めている。

裏参道から入ったところから見える三本願い松。

裏参道から入ったところから見える三本願い松。

社殿の左手、境内社の前にそびえ立つ松の木。

社殿の左手、境内社の前にそびえ立つ松の木。

御神木として信仰を集める。

御神木として信仰を集める。

参拝者が手を伸ばし松に触れて願いを込める姿も。

参拝者が手を伸ばし松に触れて願いを込める姿も。

参道の左手には道灌杉の遺物。

文明九年(1477)に太田道灌が当社に陣営を置き戦勝祈願した際に植えたと伝わる杉。

文明九年(1477)に太田道灌が当社に陣営を置き戦勝祈願した際に植えたと伝わる杉。

残念ながら昭和十七年(1942)に枯死。

残念ながら昭和十七年(1942)に枯死。

現在は遺物を残すのみとなっている。

現在は遺物を残すのみとなっている。

参道の右手側には力石。

近隣の村民たちが力比べに使ったもの。

近隣の村民たちが力比べに使ったもの。

当社のみで巡れる中野七福神

表参道の石段を上ってすぐ左手に中野七福神が整備。

可愛らしい目印。

可愛らしい目印。

七福神の看板も。

七福神の看板も。

平成二十一年(2009)に整備された一画。

平成二十一年(2009)に整備された一画。

天皇陛下御即位20年と天皇皇后両陛下御成婚50年記念して整備された。

天皇陛下御即位20年と天皇皇后両陛下御成婚50年記念して整備された。

現在は「中野七福神」と呼ばれる。

七福神が全て置かれた一画。

七福神が全て置かれた一画。

当社の境内のみで七福神巡りができる。

当社の境内のみで七福神巡りができる。

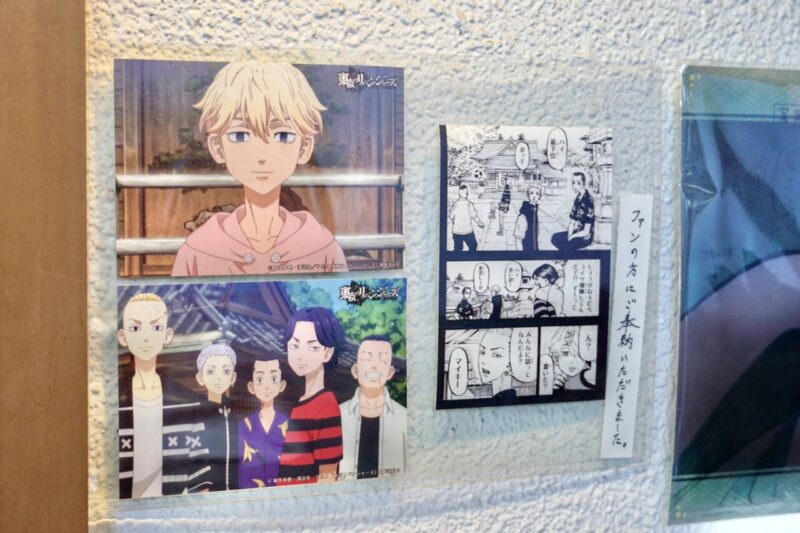

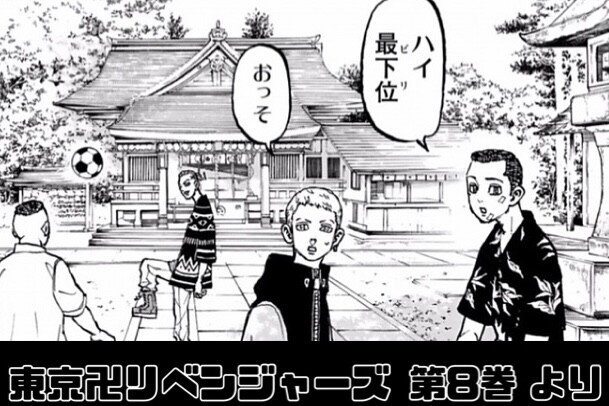

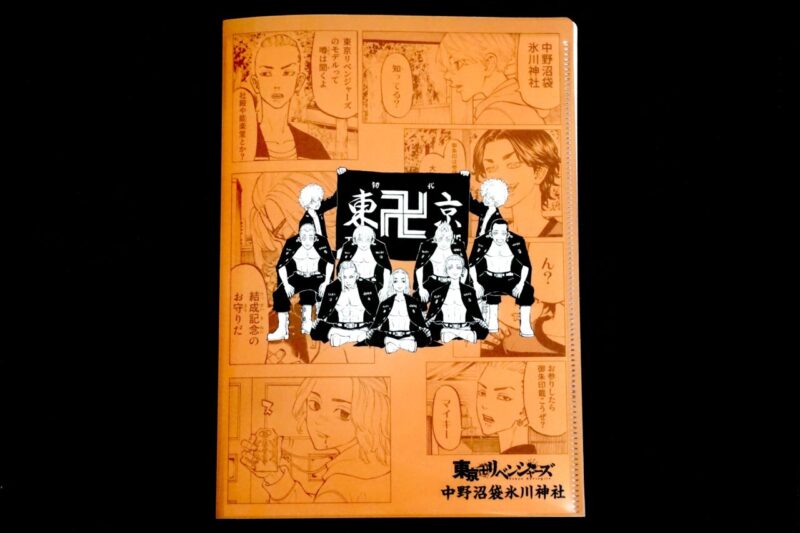

『東京卍リベンジャーズ』東京卍會結成の神社モデル

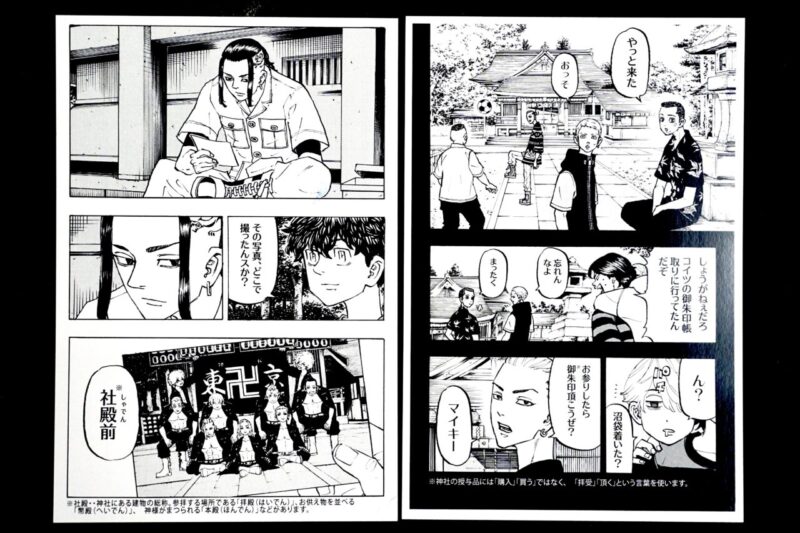

当社は漫画『東京卍リベンジャーズ』に登場する神社のモデルにもなっている。

作中に登場する東京卍會/通称:東卍(トーマン)が結成された神社のモデルとなっているのが当社。

作中に登場する東京卍會/通称:東卍(トーマン)が結成された神社のモデルとなっているのが当社。

単行本8巻にて結成時の回想シーンで当社とそっくりの境内が登場。

社殿の見た目、神楽殿の松の背景などほぼ完全に一致。

社殿の見た目、神楽殿の松の背景などほぼ完全に一致。 そのため作画においては当社をモデルにしたと云うことができるだろう。

そのため作画においては当社をモデルにしたと云うことができるだろう。

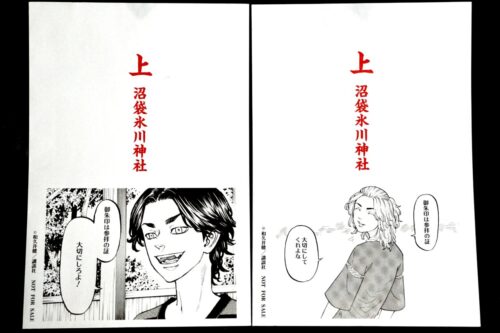

『東京卍リベンジャーズ』第8巻より。

『東京卍リベンジャーズ』第8巻より。

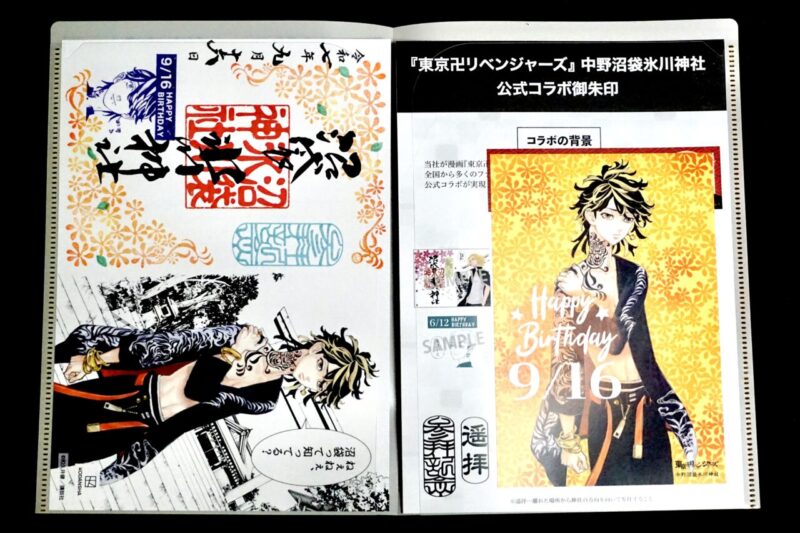

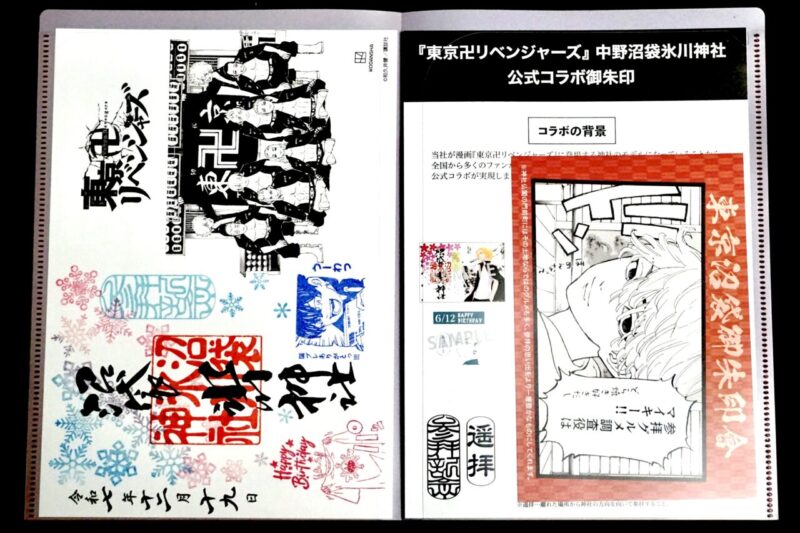

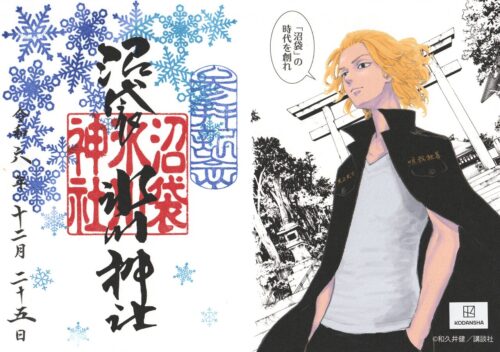

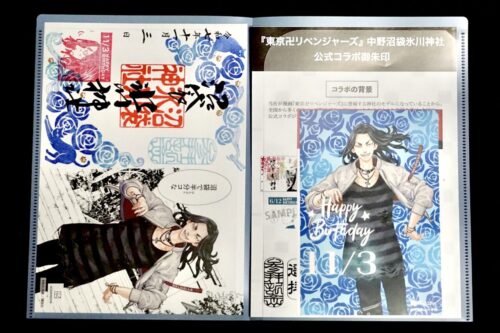

東リベ公式コラボ御朱印・御守

こうした縁もあり2024年には公式コラボを開始。

公式コラボ御守を告知する旗幟。

公式コラボ御守を告知する旗幟。

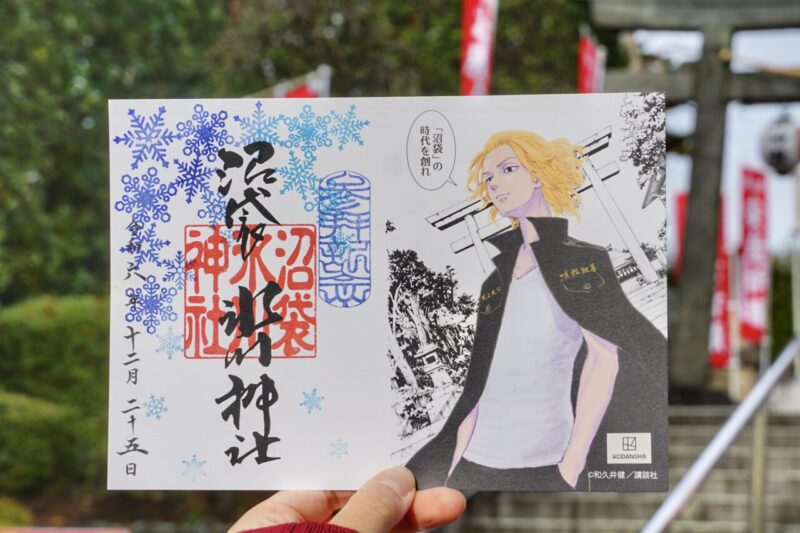

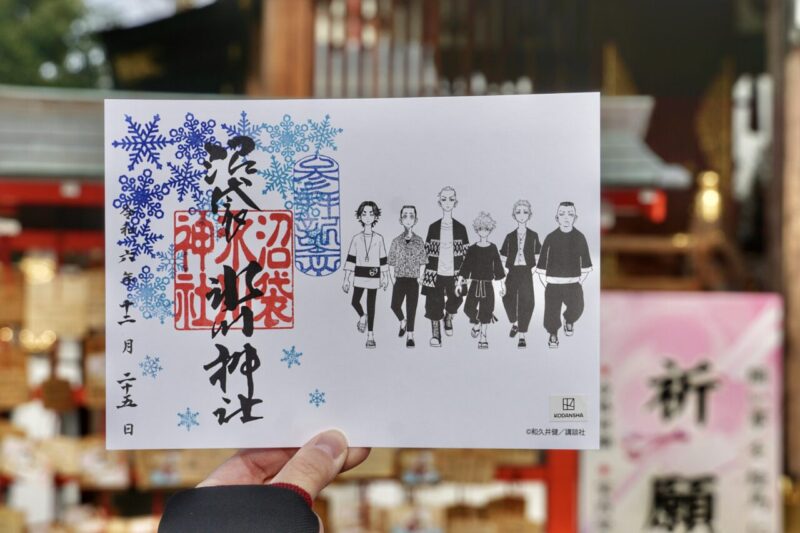

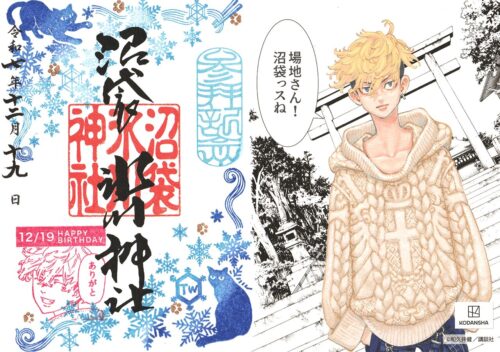

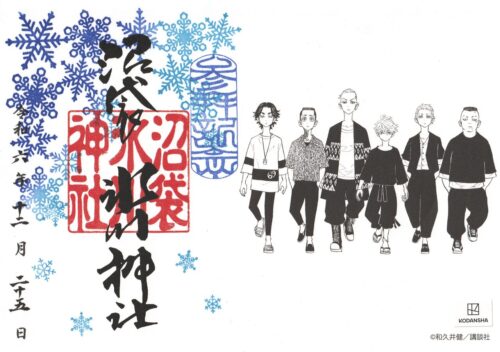

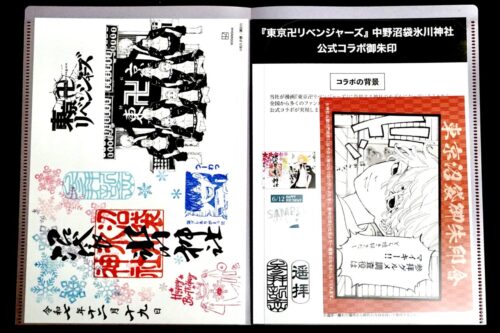

2024年12月24日のクリスマスイブには作中のクリスマス決戦に合わせてコラボ御朱印を開始。

マイキが描かれた御朱印。

マイキが描かれた御朱印。

少年時代のトーマンを描いた御朱印。

少年時代のトーマンを描いた御朱印。

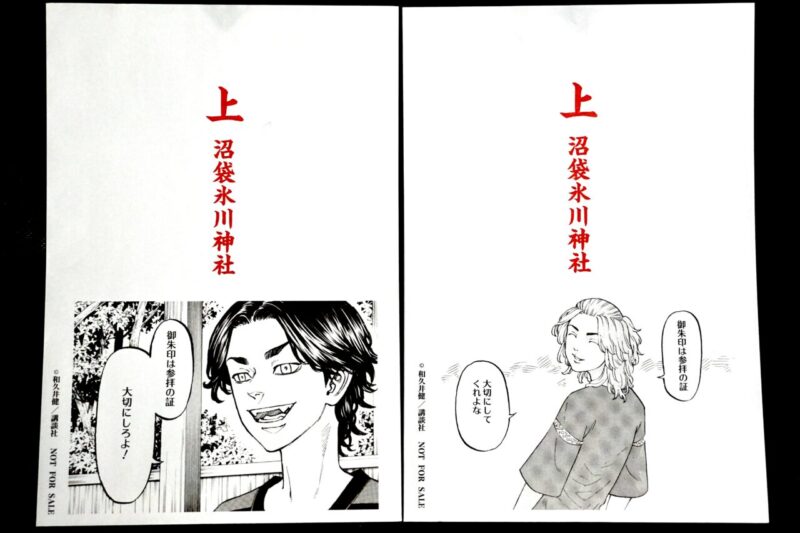

ファンには嬉しいポストカード付き。

ファンには嬉しいポストカード付き。

袋まで拘った上質なコラボとなっている。

袋まで拘った上質なコラボとなっている。

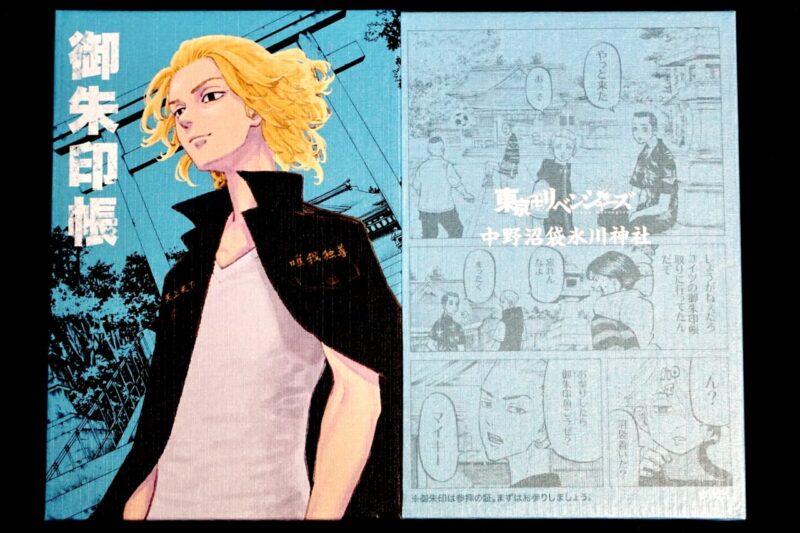

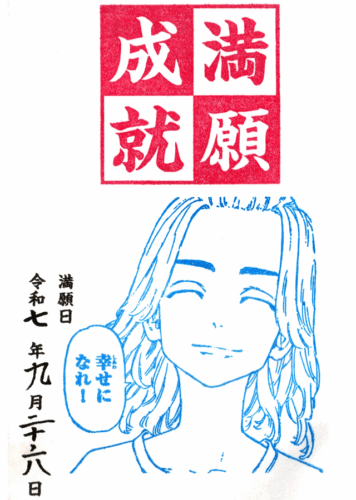

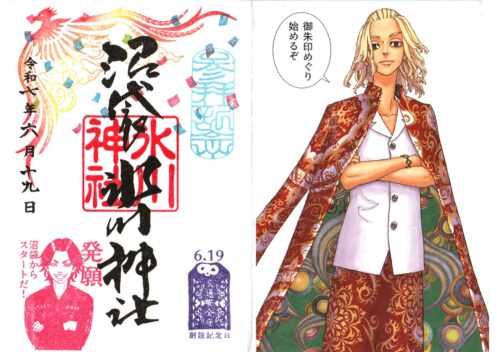

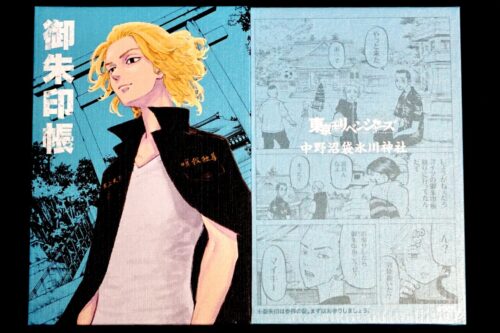

東リベ公式コラボ御朱印帳・6月19日は東京卍會創設記念日

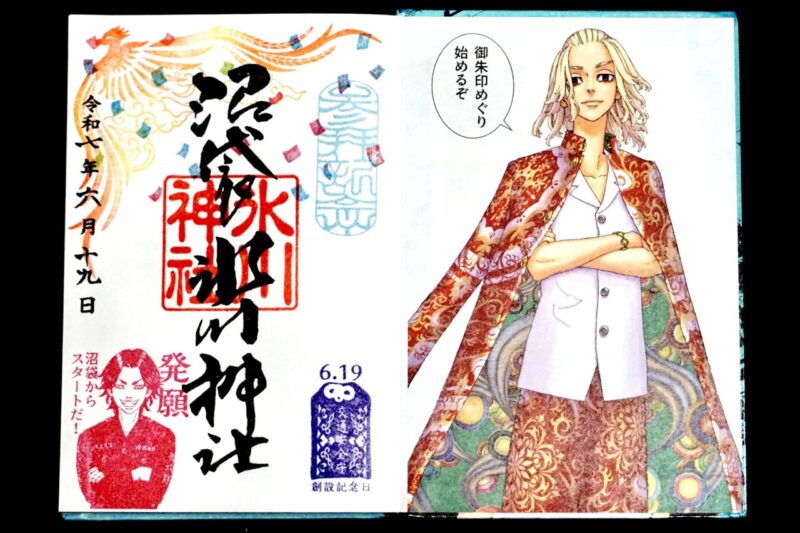

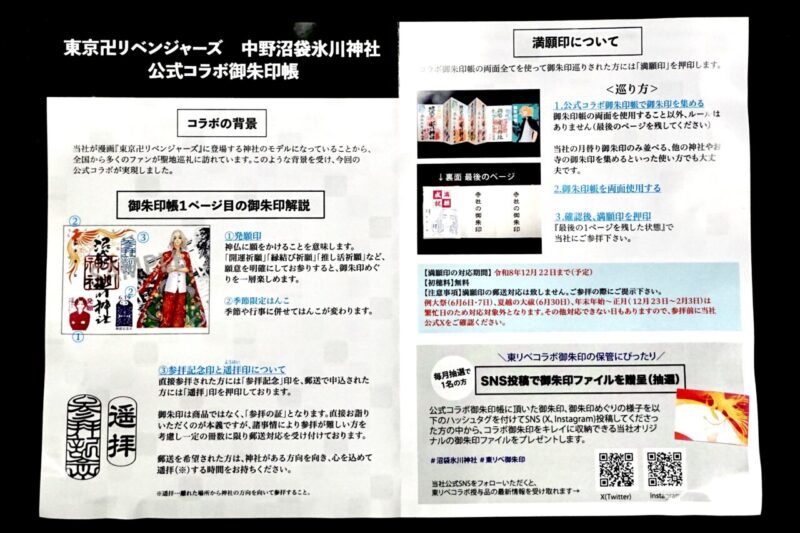

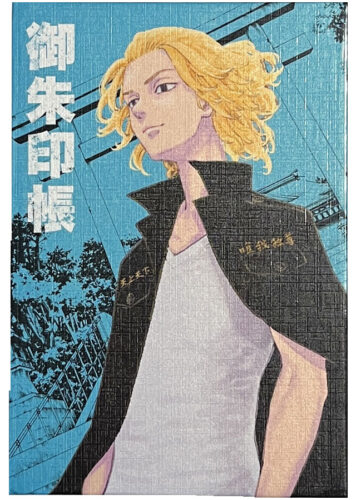

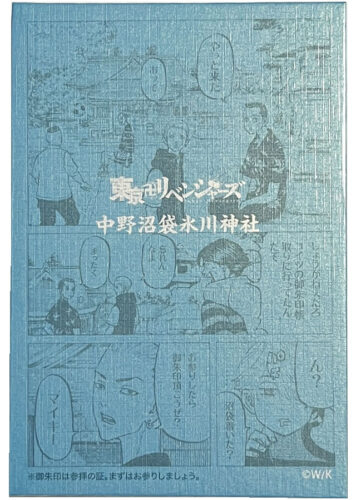

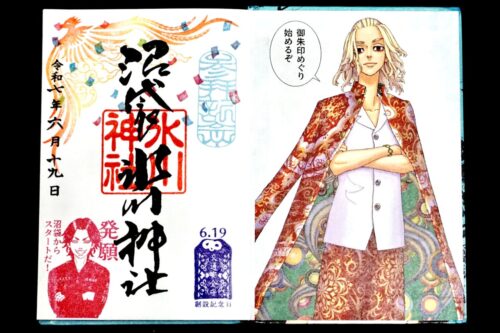

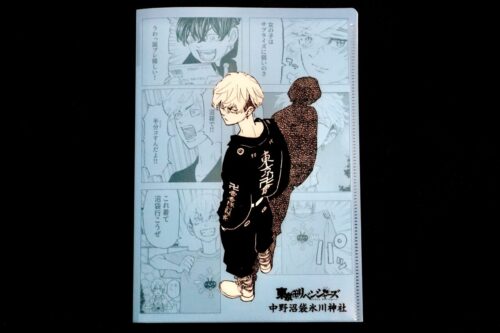

6月19日より『東京卍リベンジャーズ』公式コラボ御朱印帳の頒布を開始。

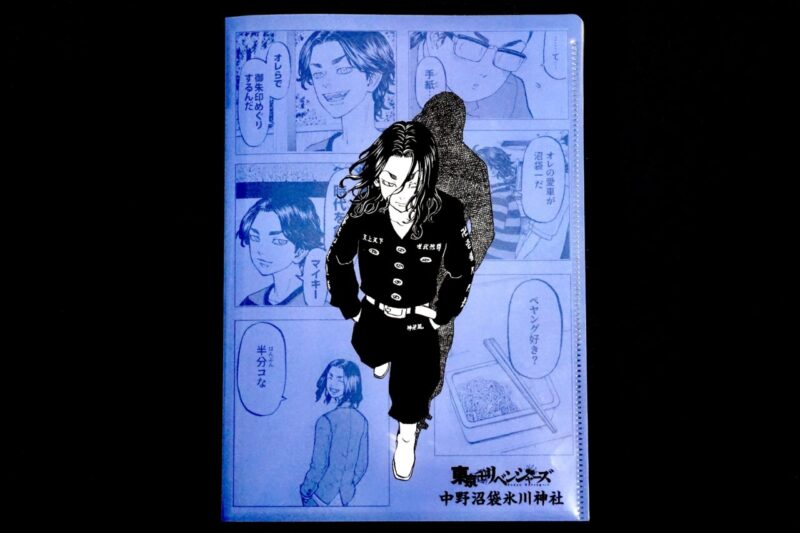

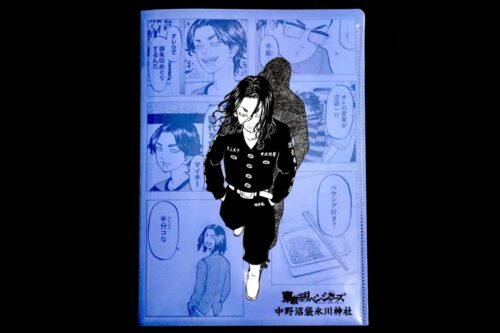

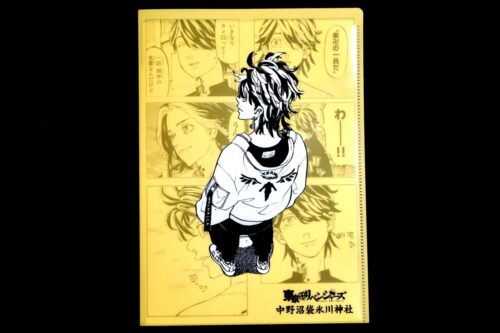

マイキーがデザインされたオリジナル御朱印帳。

マイキーがデザインされたオリジナル御朱印帳。

最初のページには御朱印帳のみの特別御朱印入り。

最初のページには御朱印帳のみの特別御朱印入り。

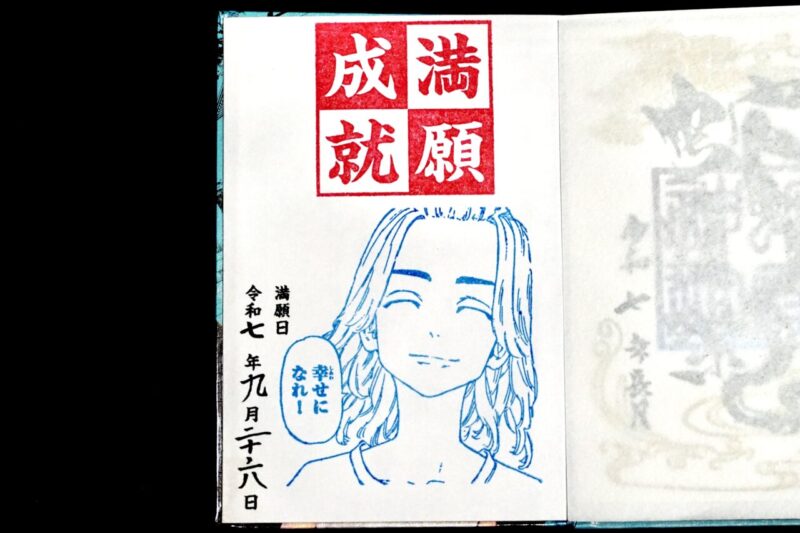

この御朱印帳で御朱印を集め両面を埋めた人は最後のページに満願印を頂ける。

この御朱印帳で御朱印を集め両面を埋めた人は最後のページに満願印を頂ける。

こちらが全てのページを埋めた人限定の満願成就の印。(2025年9月26日満願)

こちらが全てのページを埋めた人限定の満願成就の印。(2025年9月26日満願)

御朱印帳の頒布が開始した6月19日は東京卍會創設記念日。(画像は2025年6月19日撮影)

当日は境内に特設コーナーも用意。

当日は境内に特設コーナーも用意。

創設記念日を祝したファンからのメッセージコーナーやフォトスポットも。

創設記念日を祝したファンからのメッセージコーナーやフォトスポットも。

特攻服はご自由に着て撮影OKとの事。

特攻服はご自由に着て撮影OKとの事。

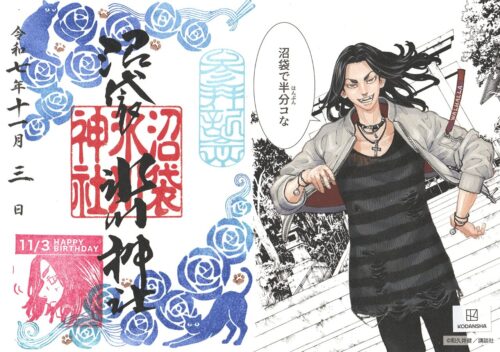

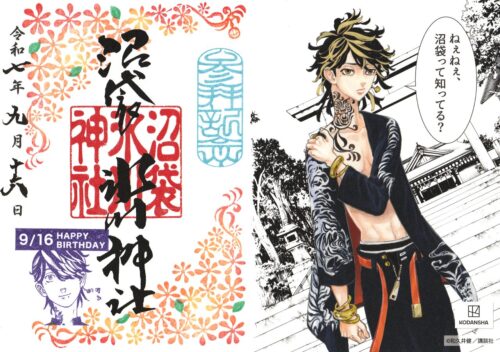

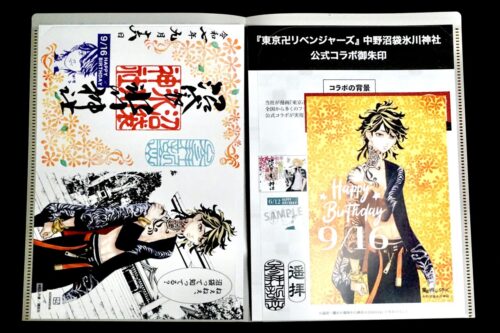

主要キャラの誕生日に合わせた誕生日御朱印

2025年からは東京卍會の主要キャラに合わせた誕生日御朱印の授与を開始。

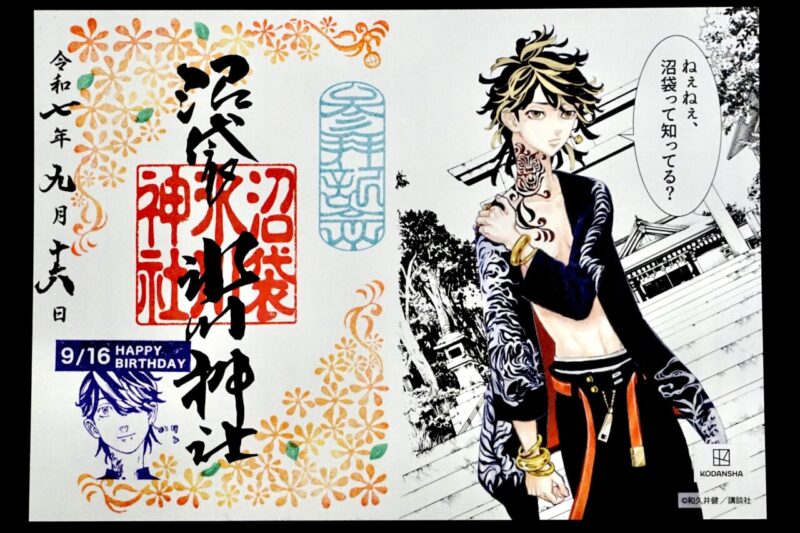

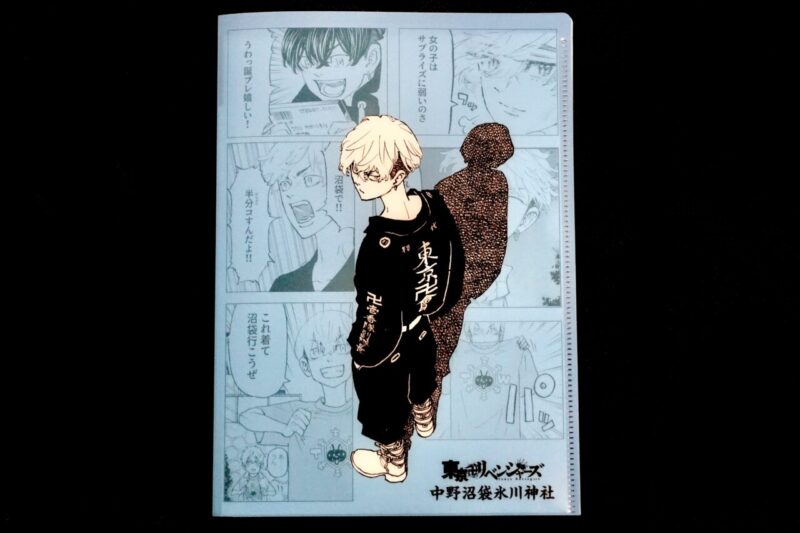

こちらは9月16日の誕生日に合わせて授与している羽宮一虎御朱印。

こちらは9月16日の誕生日に合わせて授与している羽宮一虎御朱印。

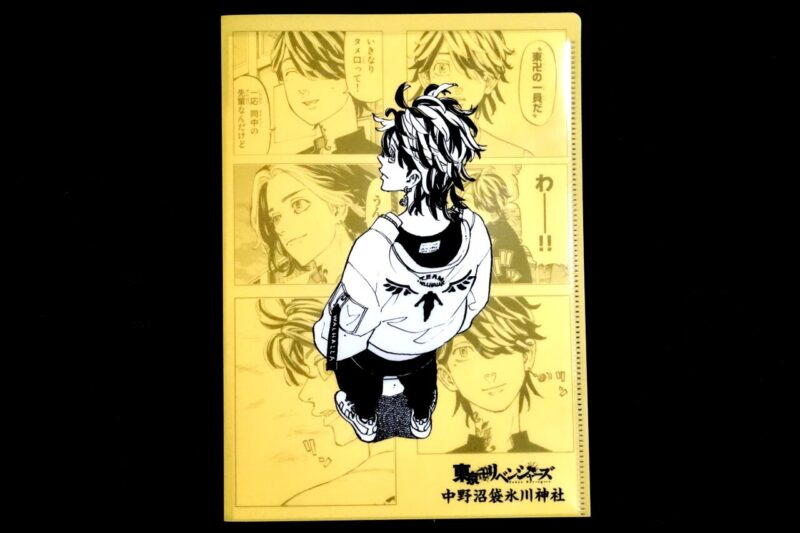

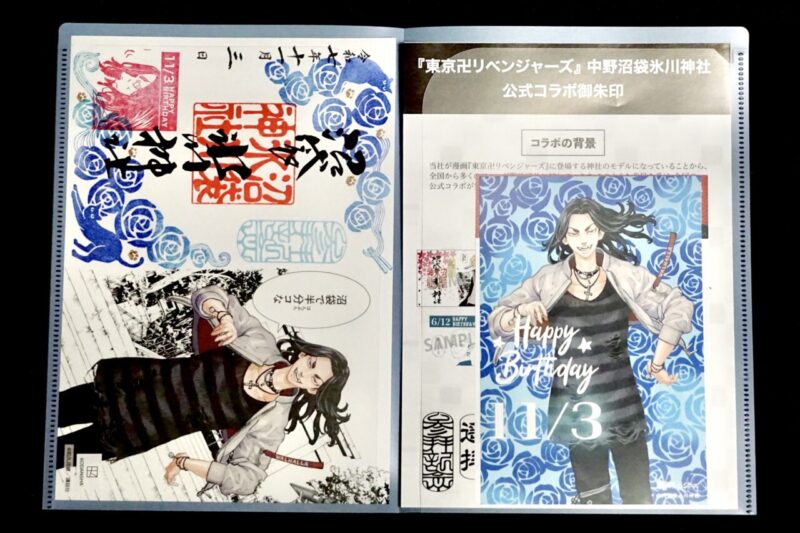

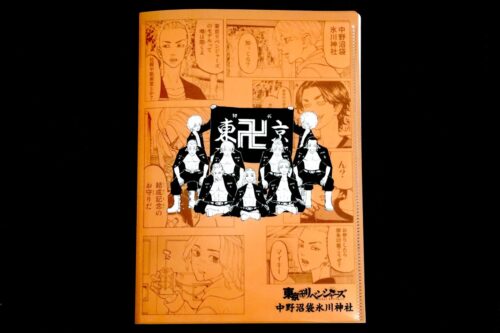

こうしたキャラ御朱印はそのキャラ専用のクリアファイル付き。

こうしたキャラ御朱印はそのキャラ専用のクリアファイル付き。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

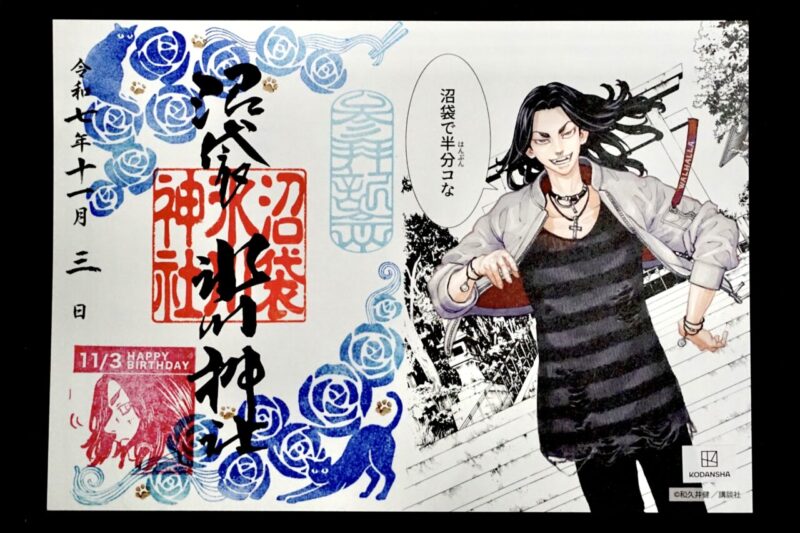

2025年9月28日より授与開始の場地圭介御朱印。

こちらは10月3日の誕生日に合わせて授与。

こちらは10月3日の誕生日に合わせて授与。

キャラ専用のクリアファイル付き。

キャラ専用のクリアファイル付き。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

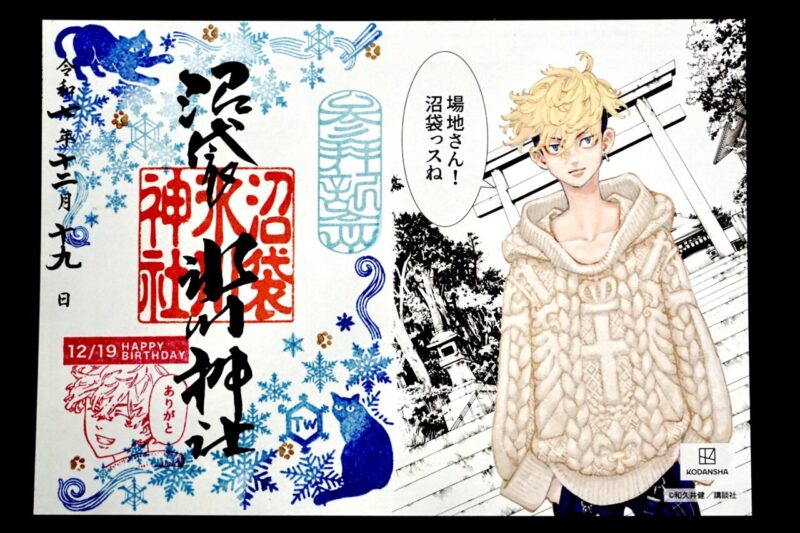

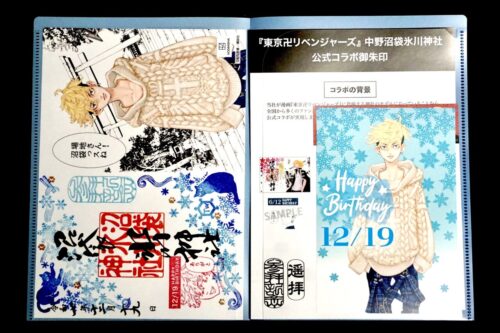

2025年12月6日より授与開始の松野千冬御朱印。

こちらは12月19日の誕生日に合わせて授与。

こちらは12月19日の誕生日に合わせて授与。

キャラ専用のクリアファイル付き。

キャラ専用のクリアファイル付き。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

2025年12月6日より授与開始の初代東京卍會メンバー御朱印。

こちらはスタンプなどは12月19日の松野千冬誕生日に合わせた仕様に。

こちらはスタンプなどは12月19日の松野千冬誕生日に合わせた仕様に。

初代東京卍會メンバー専用のクリアファイル付き。

初代東京卍會メンバー専用のクリアファイル付き。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

中はWポケット式になっていて御朱印を収納できる他、特製ポストカードも付いてくる。

12月6日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ松野千冬御朱印」「東京卍リベンジャーズコラボ初代東京卍會メンバー御朱印」「東京卍リベンジャーズコラボマイキー(スーツ)ver.御朱印」

※12月19日の誕生日記念。見開きサイズ・特製ポストカードとWポケットクリアファイル付き。なくなり次第終了。

10月28日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ場地圭介御朱印」

※11月3日の誕生日記念。見開きサイズ・特製ポストカードとWポケットクリアファイル付き。なくなり次第終了。

8月6日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ夏季限定マイキー御朱印」

※8月20日の誕生日記念。見開きサイズ。クリアファイルとポストカード付き。なくなり次第終了。

6月7日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ三ツ谷隆御朱印」

※6月12日の誕生日記念。見開きサイズ・特製ポストカードとWポケットクリアファイル付き。なくなり次第終了。コラボ授与品についての詳細や最新情報は公式サイトへ。

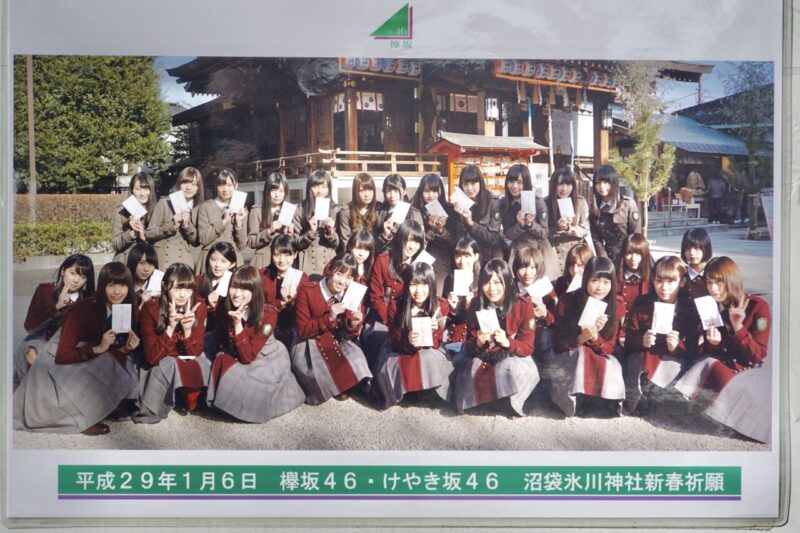

欅坂46/けやき坂46が初詣に訪れた神社

2017年1月6日、アイドルグループの「欅坂46」(現・櫻坂46)と、下部組織「けやき坂46」(現・日向坂46)のメンバー全32人が、当社に初詣のため訪れて祈祷を受けている。

現在はその当時の絵馬などを保存した一画も整備。(2021年の様子・現在は撤去済)

当時奉納した絵馬の数々。

当時奉納した絵馬の数々。

記念写真。

記念写真。

こうした事からファンの方々による参拝も多い。

こうした事からファンの方々による参拝も多い。

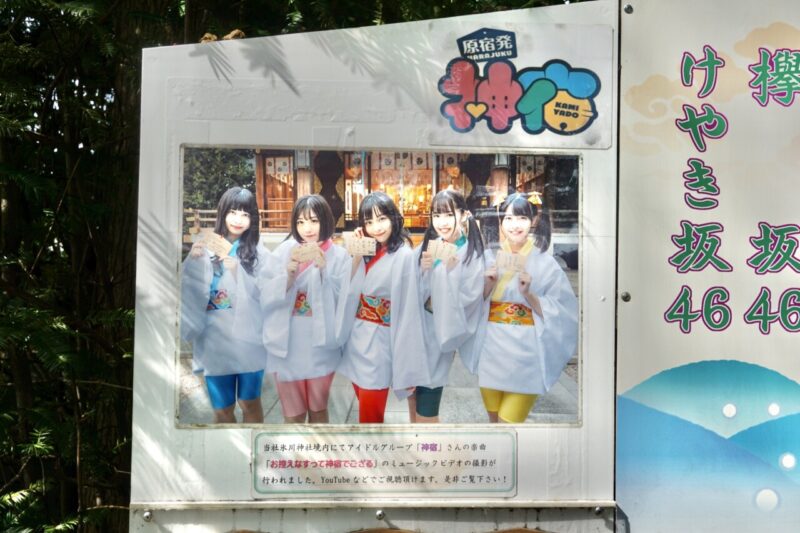

また原宿発のアイドルユニット「神宿」のMV撮影にも使用。

『お控えなすって神宿でござる』のMV撮影地として使用された。

『お控えなすって神宿でござる』のMV撮影地として使用された。

当時のメンバーによる絵馬。

当時のメンバーによる絵馬。

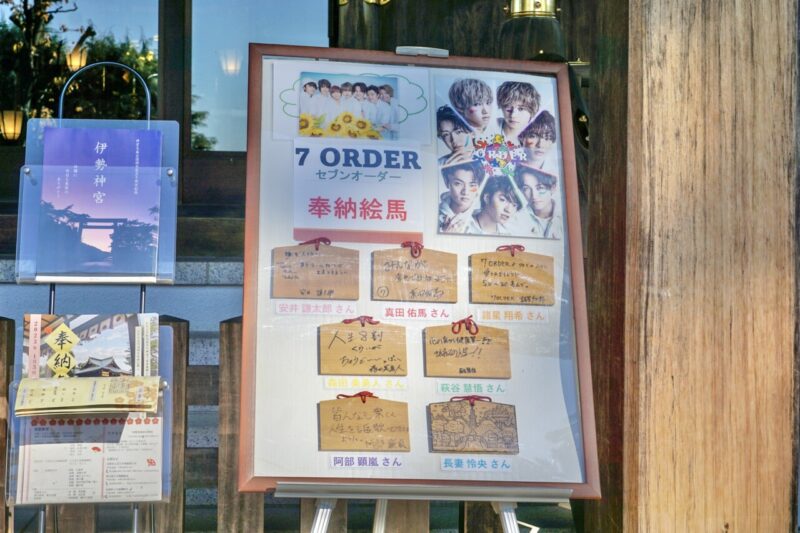

2022年参拝時はボーイズグループ「7ORDER」の奉納絵馬も。

このように芸能関係からも崇敬の篤い神社となっている。

このように芸能関係からも崇敬の篤い神社となっている。

令和五年(2023)向けのTVCM「お正月を写そう♪」シリーズも当社境内で撮影が行われた。

広瀬すず氏・横浜流星氏・村上宗隆選手などが登場。

令和七年(2025)向けのTVCM「お正月を写そう♪」シリーズも当社境内で撮影が行われた。

広瀬すず氏・横浜流星氏・北口榛花選手と竹田麗央選手などが登場。

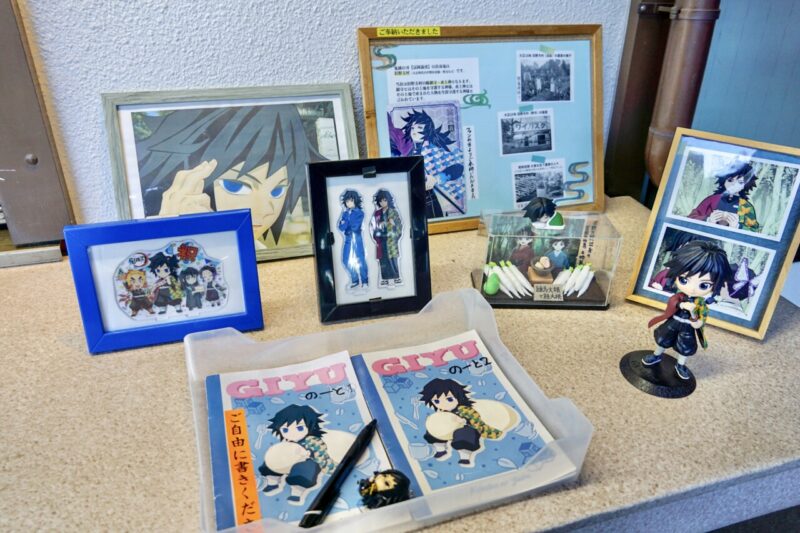

『鬼滅の刃』水柱・冨岡義勇の産土神・御朱印も

当社は漫画『鬼滅の刃』の聖地の1つとして知られる。(2025年現在は特設コーナーは撤去済)

『鬼滅の刃』に登場する水柱・冨岡義勇の出身地は公式設定で「東京府豊多摩郡野方村(中野区、野方)」と記載。(『鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録』より)

『鬼滅の刃』に登場する水柱・冨岡義勇の出身地は公式設定で「東京府豊多摩郡野方村(中野区、野方)」と記載。(『鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録』より)

野方村が出身と云う設定で、野方村は明治二十二年(1889)に新井村・上沼袋村・下沼袋村・上鷺宮村・下鷺宮村・江古田村・上高田村の7村が合併して成立した村。

上述した明治の古地図を見ても分かる通り、現在の野方駅を含む野方エリアは旧下沼袋の一画であり、旧下沼袋の鎮守であり、後の野方村総鎮守であった当社は冨岡義勇の産土神(生まれた土地の守護神)と云う事になる。

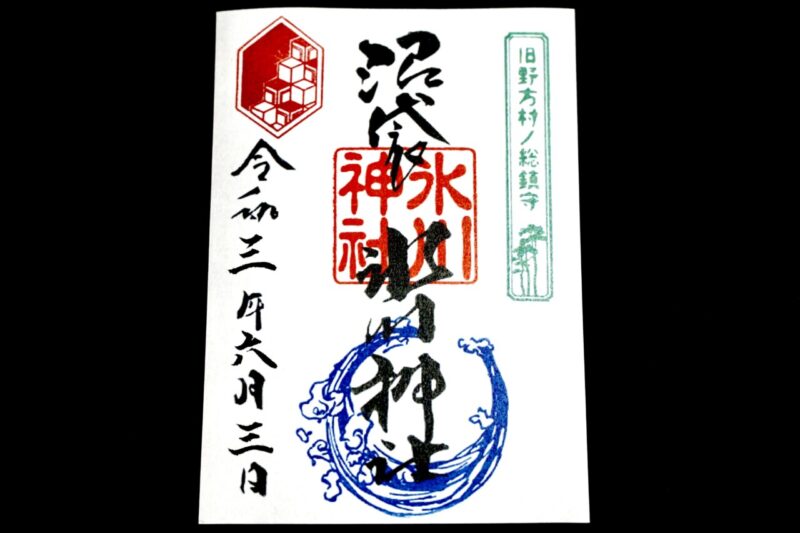

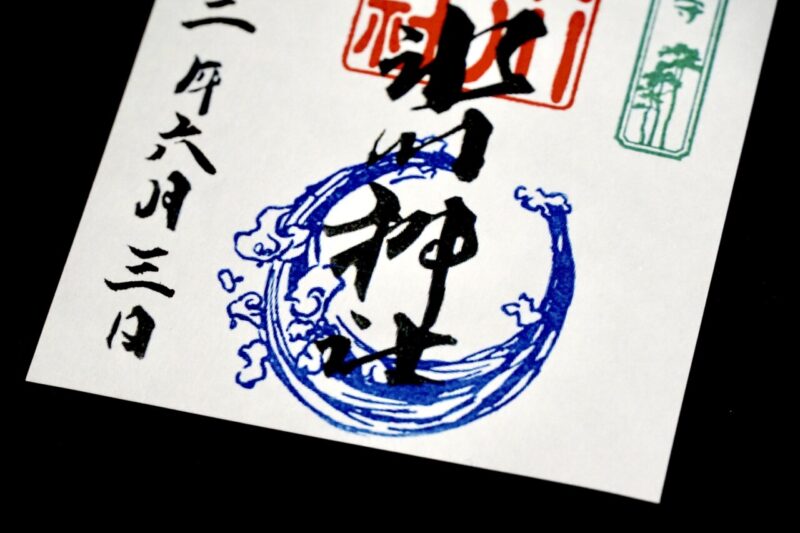

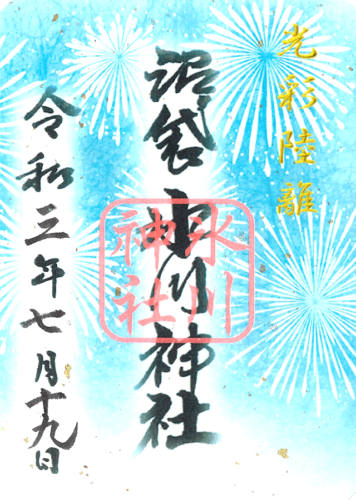

2021年6月からは新しい御朱印として「旧野方村総鎮守御朱印」を授与。

右上に「旧野方村ノ総鎮守」の文字。

右上に「旧野方村ノ総鎮守」の文字。

水の呼吸や羽織を想像させる御朱印となっている。

水の呼吸や羽織を想像させる御朱印となっている。

数多くの御朱印を用意・月替り御朱印も開始

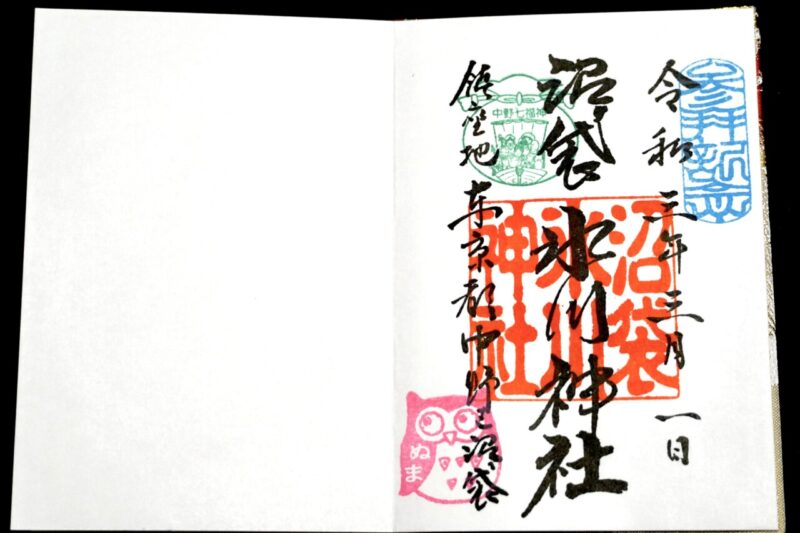

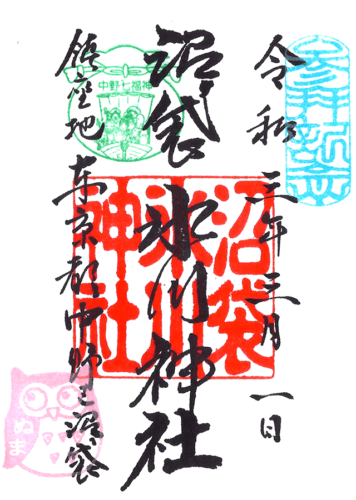

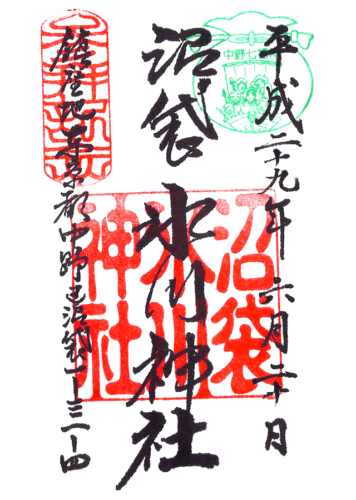

御朱印は「沼袋氷川神社」の朱印。

参拝記念、中野七福神、沼袋(梟)の印が押印されている。

参拝記念、中野七福神、沼袋(梟)の印が押印されている。

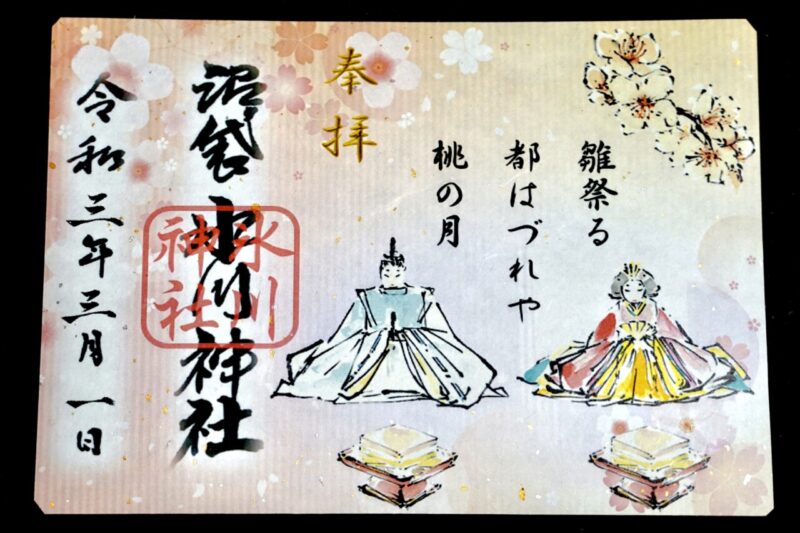

更に2021年3月からは月替りの御朱印も用意。

2021年3月の月替り御朱印で雛祭り仕様。

2021年3月の月替り御朱印で雛祭り仕様。

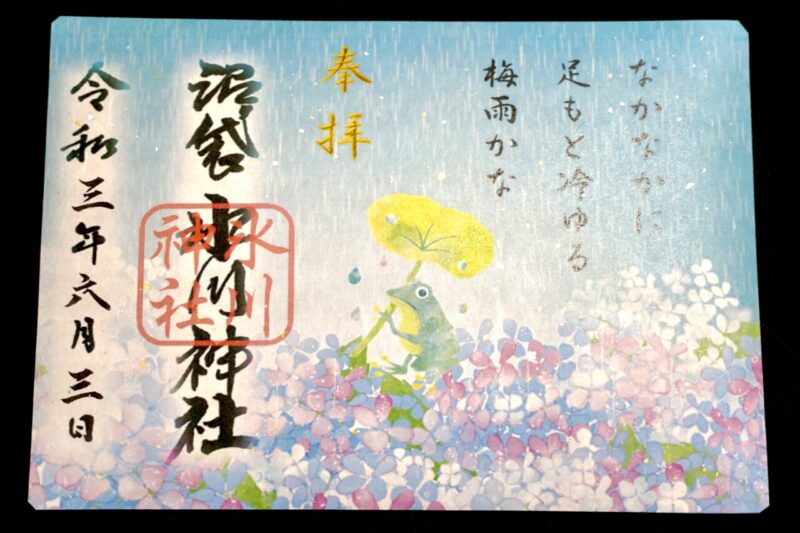

2021年6月の月替り御朱印で紫陽花と蛙の梅雨仕様。

2021年6月の月替り御朱印で紫陽花と蛙の梅雨仕様。

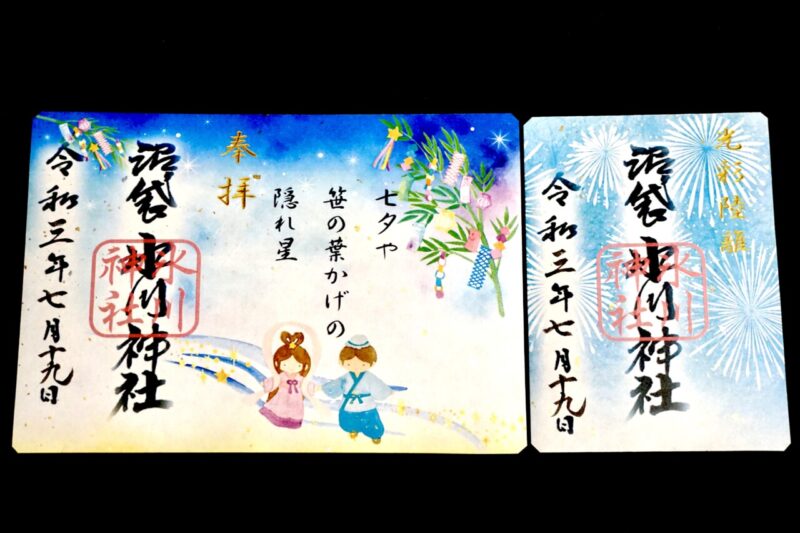

左の2021年7月の月替りは七夕使用、右は夏季限定御朱印。

左の2021年7月の月替りは七夕使用、右は夏季限定御朱印。

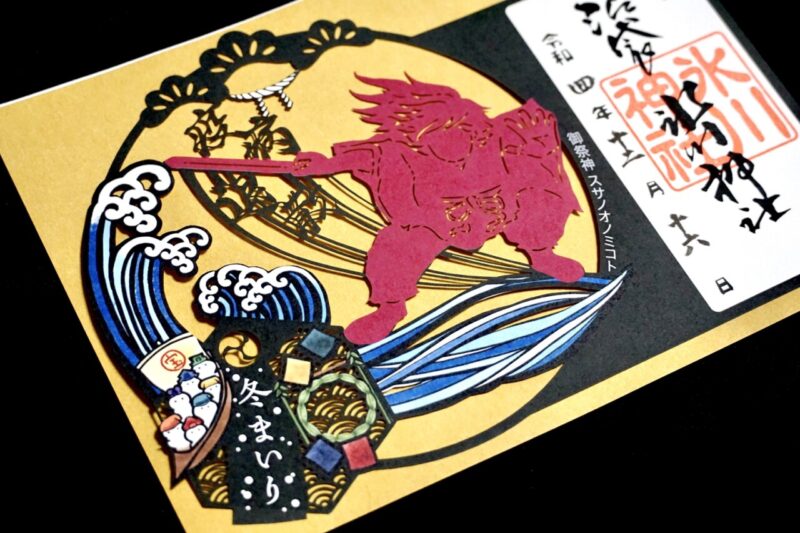

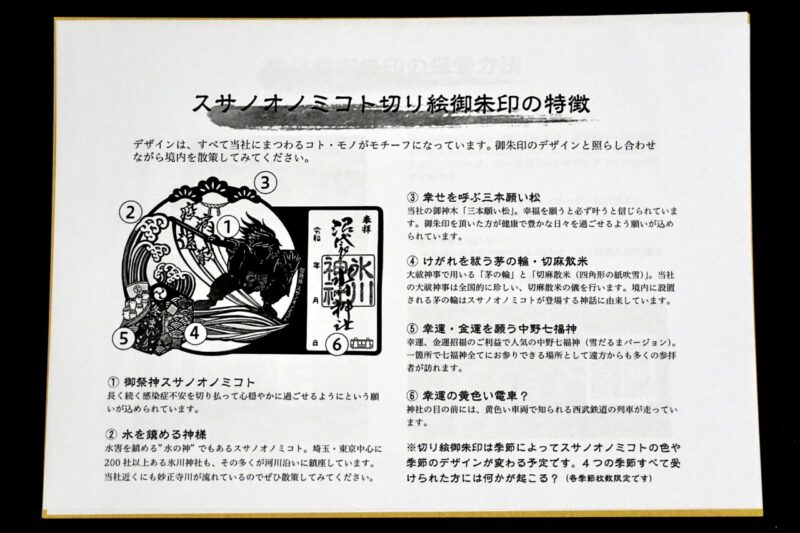

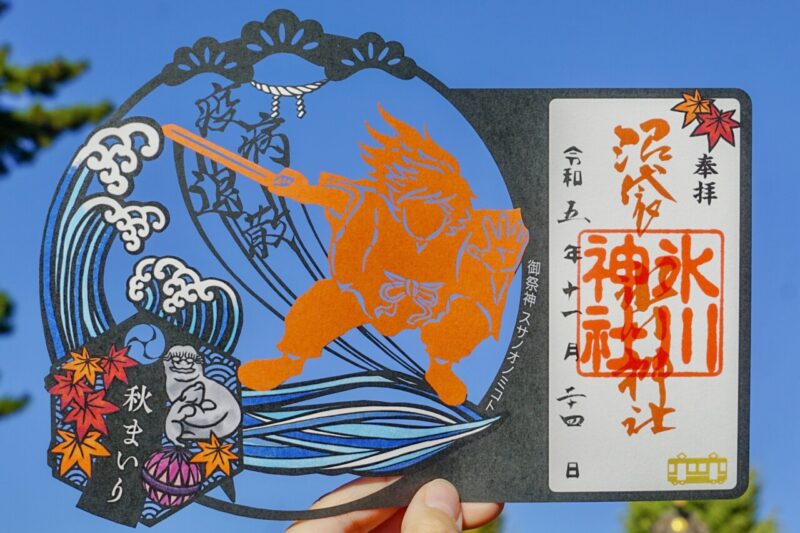

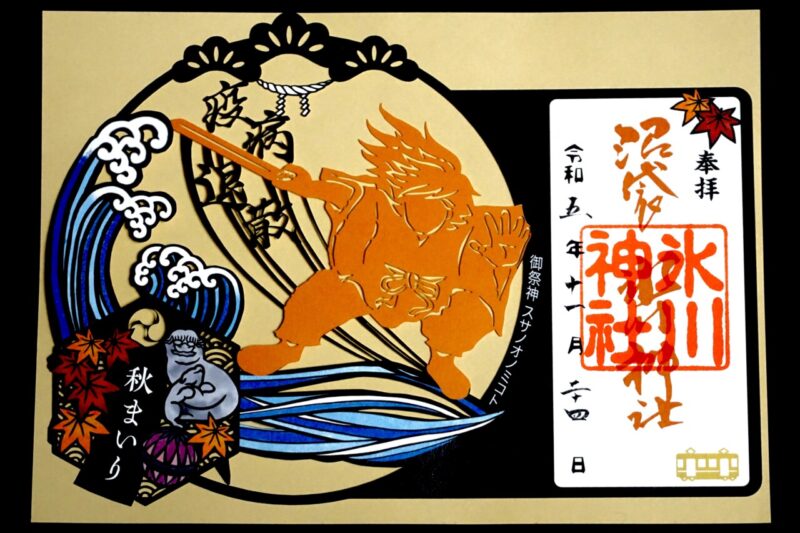

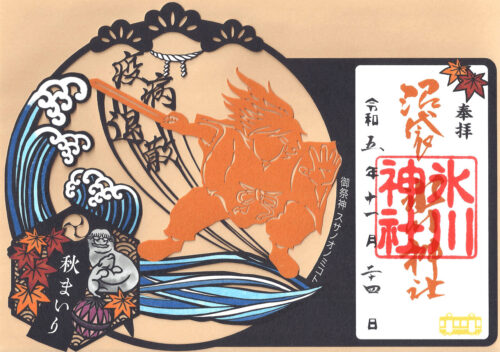

スサノオノミコトをデザインした切り絵御朱印

2022年12月13日からは冬季限定切り絵御朱印を授与。

御祭神のスサノオノミコトをデザインした切り絵御朱印。

御祭神のスサノオノミコトをデザインした切り絵御朱印。

御祭神以外にも当社にまつわるモノをデザインした拘りのデザイン。

御祭神以外にも当社にまつわるモノをデザインした拘りのデザイン。

御朱印、台紙、説明書き、クリアファイルがセットになってついてくる。

御朱印、台紙、説明書き、クリアファイルがセットになってついてくる。

2023年11月に頂いた季限定切り絵御朱印。

秋まいりとして秋らしい図案に。

秋まいりとして秋らしい図案に。

境内にある子育て狛犬の姿も。

境内にある子育て狛犬の姿も。

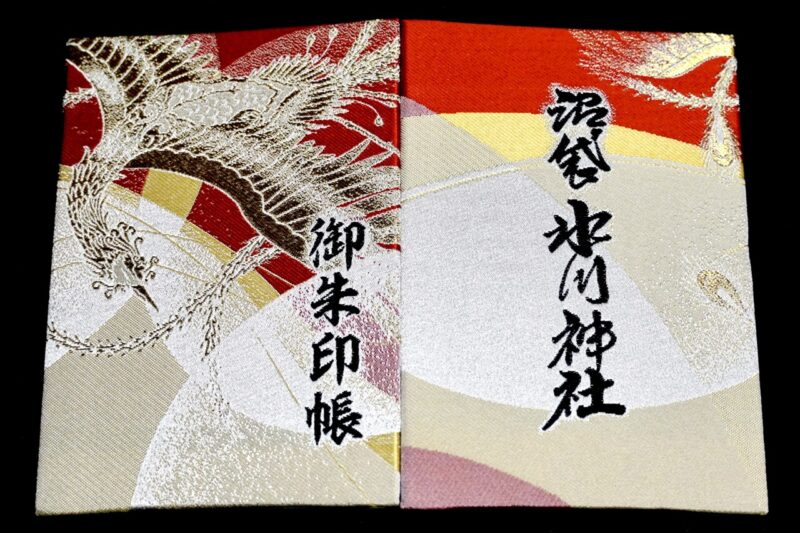

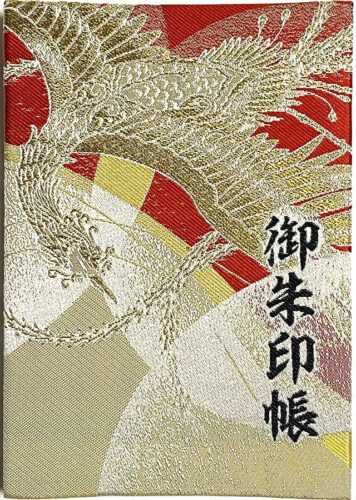

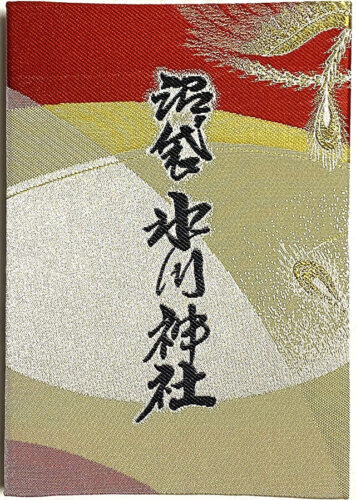

綺羅びやかな鳳凰の御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

金と朱色を基調として鳳凰がデザインされた御朱印帳。

金と朱色を基調として鳳凰がデザインされた御朱印帳。

授与品も豊富に用意。

当社の御神徳にまつわる厄除けや安産祈願といった授与品も多い。

当社の御神徳にまつわる厄除けや安産祈願といった授与品も多い。

所感

下沼袋村の鎮守として崇敬を集めた当社。

現在もなお氏子崇敬者による崇敬の篤さが伝わる立派な境内を有している。

昭和社殿が造営された直後に、ゲリラ活動によって焼失、しかし翌年に平成社殿が再建されたエピソードからも、氏子崇敬者の当社への思いが伝わってくる。

境内整備も積極的に行われ、中野七福神はその最たるものであろう。

枯死してしまっているが道灌杉は当地の歴史を伝え、三本願い松と共に信仰された事が窺える。

境内には江戸時代の石造物も多く素晴らしい。

規模も比較的大きく綺麗に整えられた地域を代表する良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常・限定)・1,300円(切り絵)

社務所にて。

※2021年3月より月替り御朱印を用意、更に通年で多数の御朱印も用意。

※兼務社「練馬白山神社」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

12月6日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ松野千冬御朱印」「東京卍リベンジャーズコラボ初代東京卍會メンバー御朱印」「東京卍リベンジャーズコラボマイキー(スーツ)ver.御朱印」

※12月19日の誕生日記念。見開きサイズ・特製ポストカードとWポケットクリアファイル付き。なくなり次第終了。

12月1日-数量限定で「月替り切り絵御朱印」

※月替りの切り絵御朱印。なくなり次第終了。

12月1日-31日まで「月替り御朱印」

12月1日-2026年2月28日まで「旧野方村総鎮守御朱印(冬季限定)」

※御朱印についての最新情報は公式X(Twitter)にて。

10月28日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ場地圭介御朱印」

※11月3日の誕生日記念。見開きサイズ・特製ポストカードとWポケットクリアファイル付き。なくなり次第終了。

8月6日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ夏季限定マイキー御朱印」

※8月20日の誕生日記念。見開きサイズ。クリアファイルとポストカード付き。なくなり次第終了。

6月7日-数量限定で「東京卍リベンジャーズコラボ三ツ谷隆御朱印」

※6月12日の誕生日記念。見開きサイズ・特製ポストカードとWポケットクリアファイル付き。なくなり次第終了。コラボ授与品についての詳細や最新情報は公式サイトへ。

- コラボ御朱印帳満願

- 夏季限定

- 旧野方村総鎮守

- 通常

- 旧御朱印

- 東京卍リベンジャーズ公式コラボ/初代東京卍會メンバー

- 東京卍リベンジャーズ公式コラボ/松野千冬

- 東京卍リベンジャーズ公式コラボ/場地圭介

- 東京卍リベンジャーズ公式コラボ/羽宮一虎

- 東京卍リベンジャーズ公式コラボ/御朱印帳限定

- 東京卍リベンジャーズ公式コラボ

- 東京卍リベンジャーズ公式コラボ

- 秋季限定切り絵

- 冬季限定切り絵

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年3月

御朱印帳

『東京卍リベンジャーズ』公式コラボ御朱印帳

初穂料:4,000円(御朱印代込)

社務所にて。

2025年6月19日より頒布の『東京卍リベンジャーズ』公式コラボ御朱印帳。

表面はマイキー、裏面には漫画のコマをデザイン。

透明の御朱印カバーやコラボポストカード付き。

この御朱印帳限定の御朱印入り。

この御朱印帳で両面御朱印を埋めた場合、最後のページに満願印の御朱印を頂ける。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 御朱印帳限定御朱印

オリジナル御朱印帳

初穂料:2,000円(御朱印代込)

社務所にて。

2021年2月21日よりリニューアルされたオリジナル御朱印帳。

金と朱色を基調として鳳凰をデザイン。

ミニ御朱印帳も用意。(500円)

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

東京卍リベンジャーズコラボ頒布品

初穂料:─

社務所にて。

公式コラボ御朱印を頂いた際に下さったポストカードと袋。

- クリアファイル

- ポストカード

- クリアファイル

- ポストカード

- クリアファイル

- ポストカード

- クリアファイル

- ポストカード

- ポストカード

- 袋

参拝情報

参拝日:2025/12/15(御朱印拝受)

参拝日:2025/10/28(御朱印拝受)

参拝日:2025/09/26(御朱印拝受)

参拝日:2025/06/19(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/12/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2023/11/24(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/16(御朱印拝受)

参拝日:2021/07/19(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/03(御朱印拝受)

参拝日:2021/03/01(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/06/20(御朱印拝受)

コメント