目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

多田源氏の祖・多田満仲公を祀る神社

東京都中野区南台に鎮座する神社。

旧社格は村社で、「神明氷川神社」と共に旧雑色村(弥生町・南台)の鎮守。

多田源氏の祖・多田満仲公(源満仲)を祀る大変珍しい神社。

源義家による創建の伝承が残り、また旧雑色村は「大宮八幡宮」と関わりが深い。

旧別当寺「寶福寺」が隣接していて互いを行き来できるように整備されている。

神社情報

多田神社(ただじんじゃ)

御祭神:多田満仲公

社格等:村社

例大祭:8月26日・27日

所在地:東京都中野区南台3-43-1

最寄駅:方南町駅

公式サイト:https://tadajinja.tokyo/

御由緒

満仲公は第56代清和天皇の御曽孫多田源氏の祖神である。

幼少より文武両道に秀で国家に凛然として輝き、武門の棟梁たる勅諚を賜り国家鎮護の大任を課されたのみならず、或は沼地を開拓して広大なる田畑を造成し、或は河川を改修して農耕の拡大に寄与し、併せて源氏興隆に確固たる基礎を築かれた。

またその威力は関東に及び、特に雑色村の文化向上に尽くされた事蹟は尠少ではない。仍って時の里人の敬慕浅からぬものがあった。その第2子は歴史上著名な頼光公であり、第4子頼信公は平忠常を討ち関東を平定した。

続いて頼義、義家の父子二公は前九年後三年の両役に大軍を率いて、奥羽の地に赴きその凱旋の帰途、寛治6年(1092年)祈願達成の報賽として大宮八幡宮に神鏡を献じ、別当宝仙寺を建立すると共に大宮八幡宮造建の時の八幡宮神供の雑色料の地である当地に日頃淑敬する満仲公の祠を建てたところ雑色村の鎮守社として住民に崇敬せられてきたということが「武蔵名勝図会」に記されている。

新編武蔵風土記稿には「多田権現稲荷合社」と記されている。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

多田源氏の祖とされる多田満仲(源満仲)

社伝によると、寛治六年(1092)創建と伝わる。

源義家(八幡太郎)によって多田満仲公(源満仲)を祀り創建されたと云う。

源満仲(みなもとのみつなか)とも呼ばれる平安時代中期の武将。

父は平将門の乱で名を挙げた清和源氏の初代・源経基。

藤原摂関家に仕えて諸国の受領を歴任、後に武門の最高栄誉職・鎮守府将軍に任命される。

摂津国(大阪府北中部と兵庫県南東部)に土着し、多田盆地(多田荘)を所領として開拓し、多くの郎党を率いて武士団を形成、一族は多田源氏と呼ばれ満仲は多田源氏の祖とされる。

晩年は出家して「多田院(現・多田神社)」(兵庫県川西市多田院)を創建。

満仲の多くの子はそれぞれ源氏の祖として知られる。

嫡男・源頼光:摂津源氏の祖。酒呑童子討伐や土蜘蛛退治の伝説で知られる。

次男・源頼親:大和源氏の祖。

三男・源頼信:河内源氏の祖。武勇に優れ「道長四天王」に呼ばれる。平忠常の乱を平定。嫡男は源頼義でその子が源義家(八幡太郎)。この父子が当社を創建したと伝わる。なお義家は鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏の祖先にあたる。

源義家(八幡太郎)によって創建

寛治六年(1092)、源義家(八幡太郎)が後三年の役からの帰途、戦勝祈願達成の報賽として、父・源頼義が創建した「大宮八幡宮」に神鏡を奉納し、別当寺「宝仙寺」を建立。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

永保三年(1083)-寛治元年(1087)に奥州で発生した戦い。

奥州を実質支配していた清原氏の内紛に、源義家が介入した事で始まり、清原氏を滅亡に追いやった戦いで、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった。

義家は続いて「大宮八幡宮」と深い関係のあった雑色村と呼ばれた当地に、日頃から敬慕する満仲公(義家の曾祖父にあたる)の祠を建立。

これが当社の起源とされる。

雑色村鎮守の1社・雑色の地名由来

当社が鎮座していた地は、かつては雑色村(ぞうしきむら)と呼ばれた地であった。

雑色村には当社と「神明氷川神社」が鎮守として鎮座。

雑色とは、本来の意味は、膳の給仕など雑務を果たした蔵人という職の中の職位名を云う。

雑色村に隣接する和田村には一帯の中心となった「大宮八幡宮」が鎮座。

当地は「大宮八幡宮」に奉仕する雑色が住んでいた場所だったと伝えられている。

天正十九年(1591)の『検地帳』に「大宮之内雑色村」と記されていて「大宮八幡宮」と関係の深い村だった事が窺える。

慶長二年(1597)、当社の社殿を再建。

江戸時代に入ると、雑色村は天領・旗本領に指定。

当社はそうした雑色村鎮守の1社として崇敬を集めた。

江戸幕府の直轄地の俗称。

新編武蔵風土記稿に記された多田権現稲荷合社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(雑色村)

多田権現稲荷合社

除地。二千三百三十二坪。外に稲荷除地九十六坪。村の中程にて平地より八九尺許高き所にあり。石階十五級を設くわづかなる社にて二間に三間の拝殿あり。南向。前に木の鳥居をたつ。鎮座の年代詳ならず。例祭九月廿六日。

雑色村の「多田権現稲荷合社」と記されているのが当社。

多田権現とお稲荷様が合祀された神社だった事が窺える。

「わづかなる社」とあり当時は小さな社殿であった。

また同じく雑色村の鎮守であった「神明氷川神社」の項目に、当時の例祭は「多田権現と隔年に祭る」と記されていて、当社と「神明氷川神社」で交互に例祭が行われていた様子からも両社が雑色村の鎮守として信仰を集めていた事が伝わる。

別当寺は「寶福寺」が担った。

現在も当社に隣接して行き来ができるように整備されている。

現在も当社に隣接して行き来ができるように整備されている。

明治以降の歩み・戦後の社殿改築

明治になり神仏分離。

明治十二年(1879)、村社に列した。

明治十四年(1881)、社殿を改築。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって中野村・本郷村・雑色村が合併し、中野村が成立。

当地は中野村雑色となり当社は一帯の鎮守を担った。

明治三十年(1897)、町制施行して中野町となる。

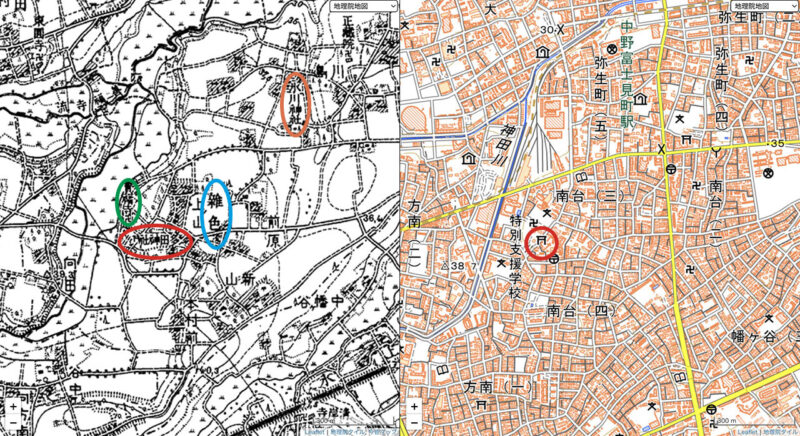

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「多田神社」と記されているように地域の目印になる神社であった。

緑円で囲った箇所は旧別当寺の「寶福寺」。

橙円で囲った箇所は同じく雑色村の鎮守だった「神明氷川神社」。

雑色の地名を見ることができる。

明治四十四年(1911)、社殿を改築。

戦後になり境内整備が進む。

昭和三十五年(1960)、氏子の急増により社殿を改築。

この社殿が現存。

この社殿が現存。

昭和四十二年(1967)、住居表示が実施され旧雑色は弥生町・南台となる。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

中野区南台の住宅街に鎮座

最寄駅は方南町駅で徒歩10分程の住宅街に鎮座。

住宅街ではあるが周囲には中華料理店や蕎麦屋などの飲食店や商店も並ぶ一画。

住宅街ではあるが周囲には中華料理店や蕎麦屋などの飲食店や商店も並ぶ一画。

昭和三年(1928)建立の一之鳥居。

昭和三年(1928)建立の一之鳥居。

社号碑には「多田神社」の文字。

社号碑には「多田神社」の文字。

一之鳥居を潜るとやや細い参道。

石段の先に二之鳥居。

石段の先に二之鳥居。

まっすぐ参道が続く。

まっすぐ参道が続く。

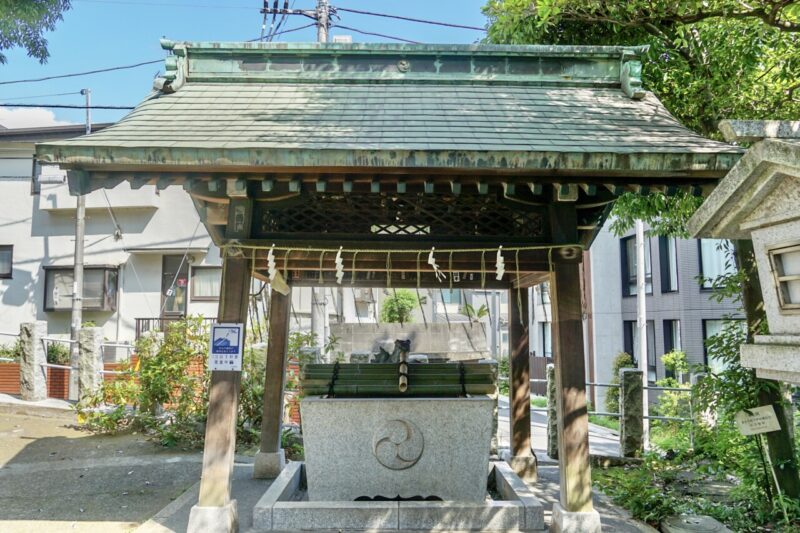

獅子の手水舎・明治奉納の狛犬

二之鳥居を潜って右手に手水舎。

吐水口が獅子(狛犬)になっているのが特徴的。

吐水口が獅子(狛犬)になっているのが特徴的。

コロナ禍で口に竹がついているが平時はこちらが吐水口となっているのであろう。

コロナ禍で口に竹がついているが平時はこちらが吐水口となっているのであろう。

拝殿手前に一対の狛犬。

明治十四年(1881)奉納。

明治十四年(1881)奉納。

同年旧社殿が改築されているのでそれに合わせて奉納されたものであろう。

同年旧社殿が改築されているのでそれに合わせて奉納されたものであろう。

戯れる子獅子が可愛らしい阿形。

戯れる子獅子が可愛らしい阿形。

吽形は球持ち。

吽形は球持ち。

やや状態に劣化もみられるが柔らかい表情が特徴的。

やや状態に劣化もみられるが柔らかい表情が特徴的。

戦後に改築された木造社殿

参道の正面に社殿。

昭和三十五年(1960)に改築された社殿。

昭和三十五年(1960)に改築された社殿。

氏子の急増により社殿を改築したと云い、中々に立派な社殿。

氏子の急増により社殿を改築したと云い、中々に立派な社殿。

バランスの取れた美しい拝殿。

バランスの取れた美しい拝殿。

本殿も同様に木造のもの。

本殿も同様に木造のもの。

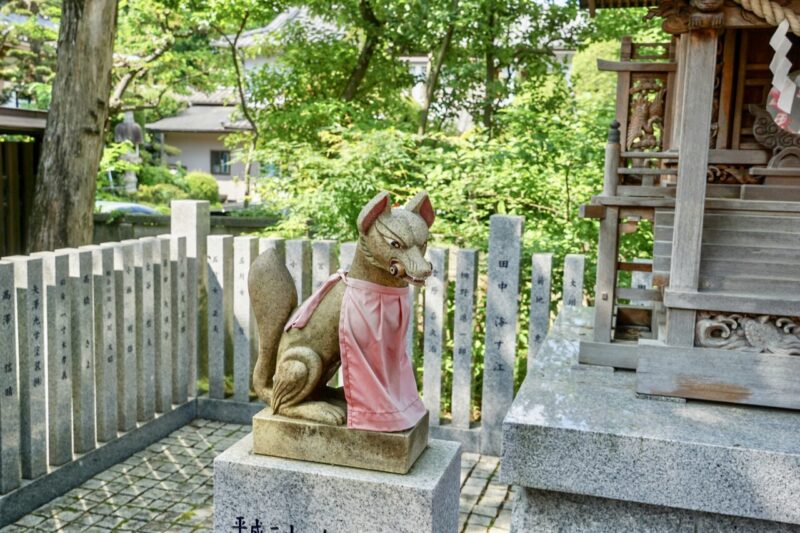

多田稲荷社などの境内社

社殿の右手後方に境内社の多田稲荷社。

手前に大正七年(1918)建立の鳥居。

手前に大正七年(1918)建立の鳥居。

その先に比較的新しく整備された玉垣や鳥居・社殿。

その先に比較的新しく整備された玉垣や鳥居・社殿。

社殿の彫刻は細かく中々に立派なもの。

社殿の彫刻は細かく中々に立派なもの。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』に「多田権現稲荷合社」と記されていた当社。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』に「多田権現稲荷合社」と記されていた当社。

多田権現とお稲荷様が合わせて祀られていて、そのお稲荷様がこの多田稲荷社にあたる。

多田権現とお稲荷様が合わせて祀られていて、そのお稲荷様がこの多田稲荷社にあたる。

現在は本社・多田神社と分離して境内社の形で祀られている。

現在は本社・多田神社と分離して境内社の形で祀られている。

その手前右手にも境内社。

榛名神社・御嶽神社・阿夫利神社の合殿。

榛名神社・御嶽神社・阿夫利神社の合殿。

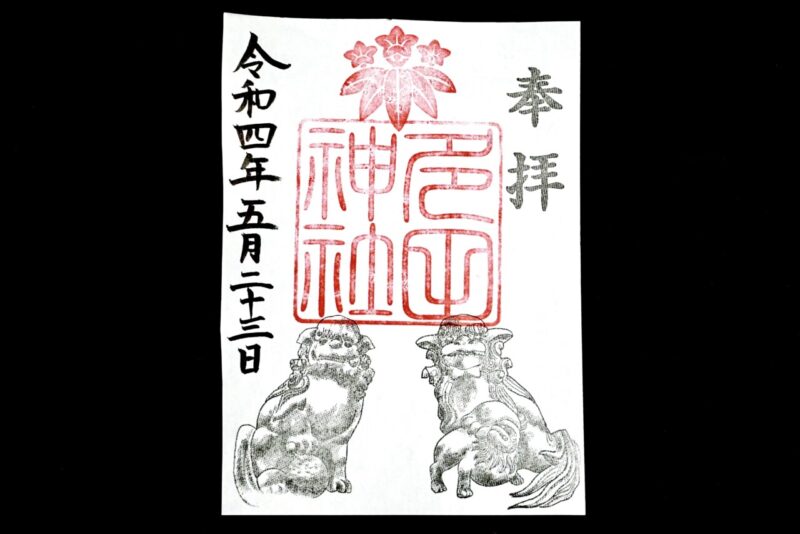

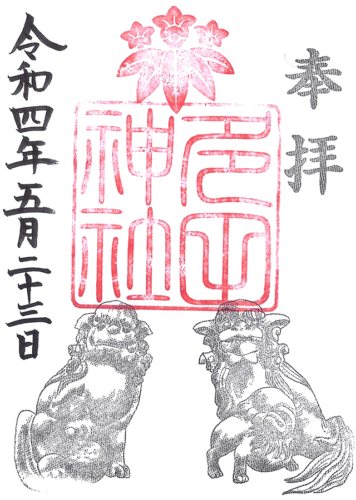

竜胆紋の印と狛犬がデザインされた御朱印

御朱印は参集殿(社務所)にて。

立派な社務所は参集殿を兼ねている。

立派な社務所は参集殿を兼ねている。

御朱印は「多田神社」の朱印に、多田源氏の竜胆紋。

境内にある明治十四年(1881)奉納の狛犬がデザインされている。

境内にある明治十四年(1881)奉納の狛犬がデザインされている。

所感

旧雑色村鎮守の一社として「神明氷川神社」と共に崇敬を集めた当社。

多田源氏の祖である多田満仲公(源満仲)を祀る神社は大変珍しい。

満仲による創建である兵庫県川西市多田院の「多田神社(旧・多田院)」の名は知られているが、そうした満仲公を祀る神社が都内にあるのはとても貴重。

源義家(八幡太郎)創建の伝承を持ち、八幡神社ではなく多田神社として創建された経緯が興味深く、その歴史が面白い神社だと思う。

住宅街にある境内も静かで心地よい空気で、旧別当寺「寶福寺」にも繋がっていてどちらも参拝しやすいのは有り難い。

多田満仲公(源満仲)と云う人物を都内でも伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

参集殿(社務所)にて。

※狛犬がデザインされた御朱印。

参拝情報

参拝日:2022/05/23

コメント