目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧下高井戸宿鎮守の八幡さま

東京都杉並区下高井戸に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下高井戸宿(下高井戸・浜田山)の鎮守。

江戸城を築城した太田道灌による創建の伝承が残る。

正式名称は「八幡神社」であるが、他との区別から「下高井戸八幡神社」「下高井戸浜田山八幡神社」と称される事が多い。

杉並区の4社の神社を兼務する本務社で地域の中核神社の一社となっている。

神社情報

下高井戸八幡神社(しもたかいどはちまんじんじゃ)

御祭神:応神天皇

社格等:村社

例大祭:9月第4日曜

所在地:東京都杉並区下高井戸4-39-3

最寄駅:西永福駅・浜田山駅・桜上水駅

公式サイト:https://www.shimotakaido.org/

御由緒

下高井戸八幡神社

この神社は、旧下高井戸宿の鎮守で祭神は応神天皇です。

社伝によると、長禄元年(一四五七)太田道灌が江戸城を築くとき、工事の安全を願い、鎌倉の鶴岡八幡宮の神霊を勧請して創建したものといわれます。

本殿は、棟札によると、弘化四年(一八四七)の再建であることがうかがわれ、現在の拝殿・覆殿はは昭和三十四年に落成したものです。

境内には末社として、天祖神社・御嶽神社・稲荷神社のほかに、当神社に功労のあった人々を祀る祖霊社があります。

神田川沿いの台地や斜面には、先土器時代から古墳時代に至る遺跡が各所に発掘されていますが、当社の近くからも集落跡が発見され、石器・土器等の出土もあり、古くから人々が住んでいたことがわかります。

中世以降、村落の発達とともにこの地に神社が奉斎され、村の鎮守として尊崇を厚くしてきました。

昭和初期まで当社の宮司であった斎藤守高氏は、俗に「面芝居」ともいう神楽の元締で、芸名を「中村縫之助」といい、鼓・太鼓・三味線に合わせて踊る芸の師匠でありました。

この面芝居は、明治末から昭和初期にかけて流行しましたが今は絶え、残された数個の面が往時をしのばせています。(境内の掲示より)

歴史考察

太田道灌の命によって創建・柏木ノ宮

社伝によると、長禄元年(1457)に太田道灌の命で創建されたと伝わる。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

道灌は江戸城を築城する際に武運長久と工事の安全を祈願。

家臣・柏木左衛門に命じて鎌倉「鶴岡八幡宮」の御神霊を勧請したと云う。

道灌に命じられた柏木左衛門によって創建された事から「柏木ノ宮」と称された。

江戸時代に高井戸宿が成立・下高井戸宿の鎮守

江戸時代に入ると、江戸幕府によって五街道が整備。

当地は甲州街道の最初の宿場「高井戸宿」として整備されていく。

慶長七年(1602)、正式に高井戸宿が成立。

慶長九年(1604)、高井戸宿が上高井戸宿・下高井戸宿に分けられる。

下高井戸宿の本陣は当社の旧別当寺「宗源寺」(現・下高井戸4丁目)の左隣置かれた。

高井戸宿は、西側を上高井戸宿(上高井戸村)・東側を下高井戸宿(下高井戸村)と分割。

当社は東側の下高井戸宿(下高井戸村)の鎮守とされた。

一方で西側の上高井戸宿(上高井戸村)の鎮守を担ったのは現在の当社の兼務社となっている「上高井戸第六天神社」である。

新編武蔵風土記稿より見る八幡社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下高井戸宿)

八幡社

除地三段三畝十九歩。村の北の方にあり。僅なる祠を南向に立。村の鎮守にして宗源寺持。

稲荷社

除地七畝六歩。これも北の方へよりてあり。村内修験本覚院の持。

下高井戸宿の「八幡社」と記されているのが当社。

村の北側にあり「村の鎮守」と記されている。

別当寺は「宗源寺」(現・下高井戸4丁目)であった。

小さな神社であったようで「僅かなる祠」を南向きに立てていると記してある。

合わせて記してある「稲荷社」は後に当社へ合祀される事となる。

弘化四年(1847)、本殿が造営。

現在の規模に整備されていったのはこの時期からであろう。

この本殿が現存していて覆殿の中に納められている。

この本殿が現存していて覆殿の中に納められている。

明治維新後の歩み・戦後の社殿造営

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い上高井戸村・中高井戸村・下高井戸村・大宮前新田・久我山村・松庵村が合併、高井戸村が誕生。

当地は高井戸村下高井戸となる。

明治二十五年(1892)、村内に鎮座していた稲荷神社を合祀。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在の鎮座地と同じ場所に鎮座しているのが分かる。

高井戸村の地名の他に「下高井戸宿」の文字。

甲州街道の宿場として発展した名残を見る事ができる。

こうした下高井戸の北側、神田川(神田上水)近くに鎮座し一帯の鎮守として崇敬を集めた。

明治末から昭和十年(1935)頃まで「面芝居」という神楽が流行。

当時の当社の宮司・斎藤守高は、その面芝居神楽の元締であった。

残念ながら今は絶え、当時の面が残っているに過ぎない。

昭和三十四年(1959)、拝殿と覆殿を造営。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

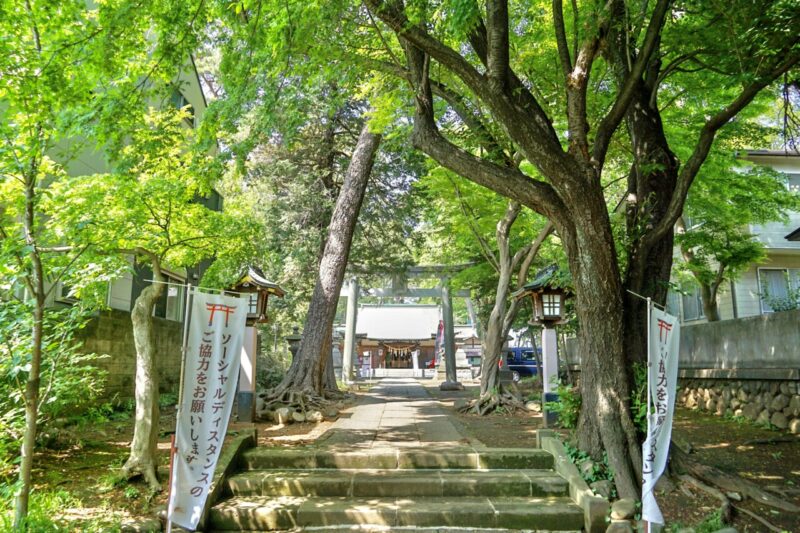

住宅街にありながら緑に囲まれた境内

最寄駅の西永福駅・浜田山駅からは徒歩10分ほどの距離で神田川のやや南に鎮座。

昭和十五年(1940)に皇紀2600年を祝して造営された一之鳥居。

昭和十五年(1940)に皇紀2600年を祝して造営された一之鳥居。

「八幡神社」と記された社号碑。

「八幡神社」と記された社号碑。

一之鳥居を潜った先に石段があり二之鳥居。

住宅街にありながら緑に囲まれた社叢を維持。

住宅街にありながら緑に囲まれた社叢を維持。

二之鳥居は平成十三年(2001)建立。

二之鳥居は平成十三年(2001)建立。

戦前に奉納された二対の狛犬

参道には二対の狛犬。

手前が昭和十五年(1940)の奉納。

手前が昭和十五年(1940)の奉納。

子持ちと玉持ちで子の顔も凛々しい。

子持ちと玉持ちで子の顔も凛々しい。

奥が大正三年(1914)に奉納。

台座は新しいものだが狛犬は大正時代のものが現存。

台座は新しいものだが狛犬は大正時代のものが現存。

こちらは阿形のみ玉持ち。

こちらは阿形のみ玉持ち。

戦後に造営された木造社殿

参道の正面に社殿。

木々に囲まれた社叢に佇む立派な社殿。

木々に囲まれた社叢に佇む立派な社殿。

拝殿は昭和三十四年(1959)に造営されたもの。

拝殿は昭和三十四年(1959)に造営されたもの。

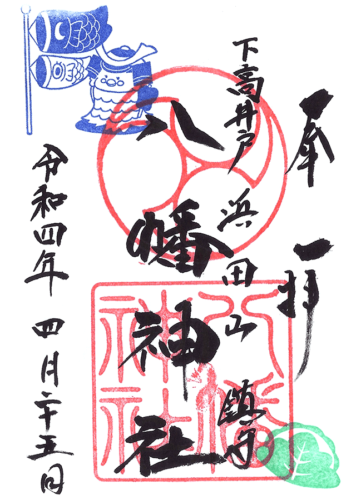

この日は端午の節句も近く鯉のぼりが泳いでいた。

この日は端午の節句も近く鯉のぼりが泳いでいた。

扁額には「八幡神社」の文字。

扁額には「八幡神社」の文字。

本殿は弘化四年(1847)のものが現存していると云う。

外側から見えるのは覆殿で、拝殿と共に昭和三十四年(1959)に造営され、この覆殿の中に江戸時代の本殿が納められている。

外側から見えるのは覆殿で、拝殿と共に昭和三十四年(1959)に造営され、この覆殿の中に江戸時代の本殿が納められている。

数多くの境内社や力石など

境内社は参道の左手に鎮座。

左から稲荷神社。

左から稲荷神社。

天祖神社。

天祖神社。

御嶽神社。

御嶽神社。

祖霊社。

祖霊社。

祖霊社の左手には石像。

祖霊社の左手には石像。

大国主神(大黒様)と事代主神(恵比寿様)の石像。

大国主神(大黒様)と事代主神(恵比寿様)の石像。

近くには力石。

無造作に置かれているが、力比べに使用された歴史を伝える。

無造作に置かれているが、力比べに使用された歴史を伝える。

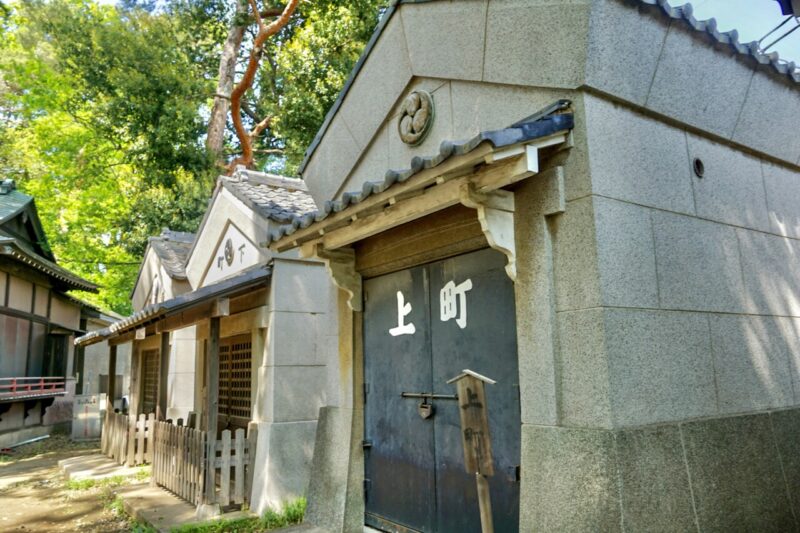

他に参道右手に神楽殿。

その手前には町会の神輿庫が置かれている。

その手前には町会の神輿庫が置かれている。

石造りの神輿庫。

石造りの神輿庫。

『妖怪シェアハウス』などドラマや映画のロケ地としても使用

当社の境内は度々ロケ地として使用される事がある。

小芝風花主演・テレビ朝日の土曜ナイトドラマ『妖怪シェアハウス』で使用。

小芝風花主演・テレビ朝日の土曜ナイトドラマ『妖怪シェアハウス』で使用。

2022年4月29日より公開の映画『ツユクサ』。

こちらの劇中にも当社が登場すると云う。

こちらの劇中にも当社が登場すると云う。

2022年8月に参拝時には新しいポスターも。

2022年9月に公開の『神田川のふたり』。

2022年9月に公開の『神田川のふたり』。

月替り御朱印・兼務社4社の御朱印も

御朱印は社務所にて。

平日はこちらの社務所での対応。

平日はこちらの社務所での対応。

土日祝は拝殿前の授与所での対応となる。

土日祝は拝殿前の授与所での対応となる。

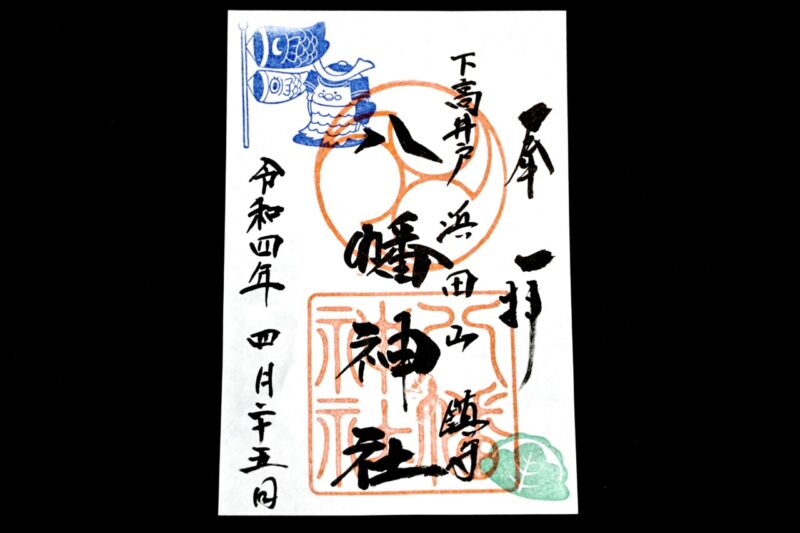

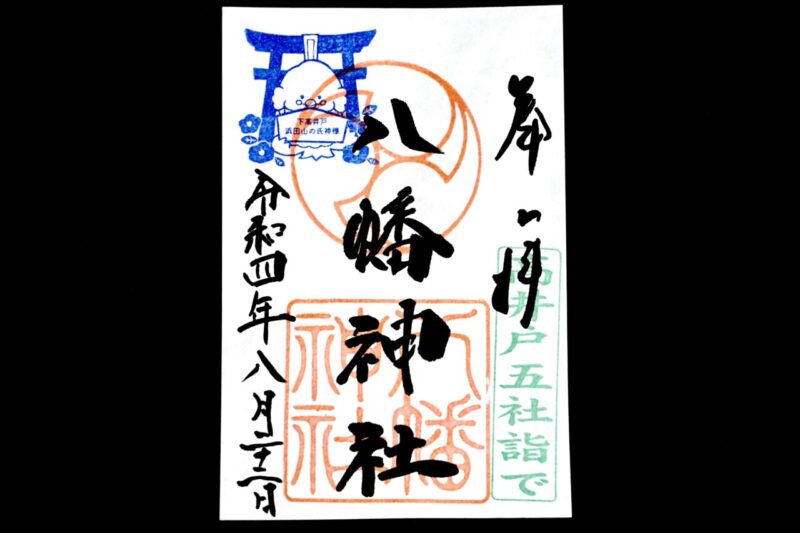

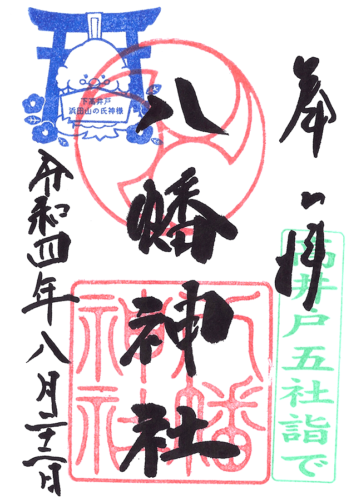

御朱印は「八幡神社」の朱印に社紋の三つ巴紋。

現在は季節や祭事に応じて限定御朱印を授与。(画像は2022年5月仕様)

現在は季節や祭事に応じて限定御朱印を授与。(画像は2022年5月仕様)

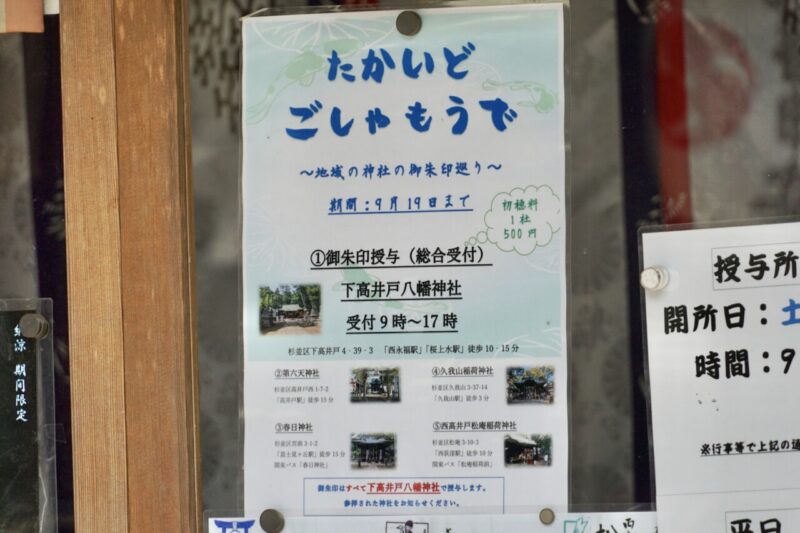

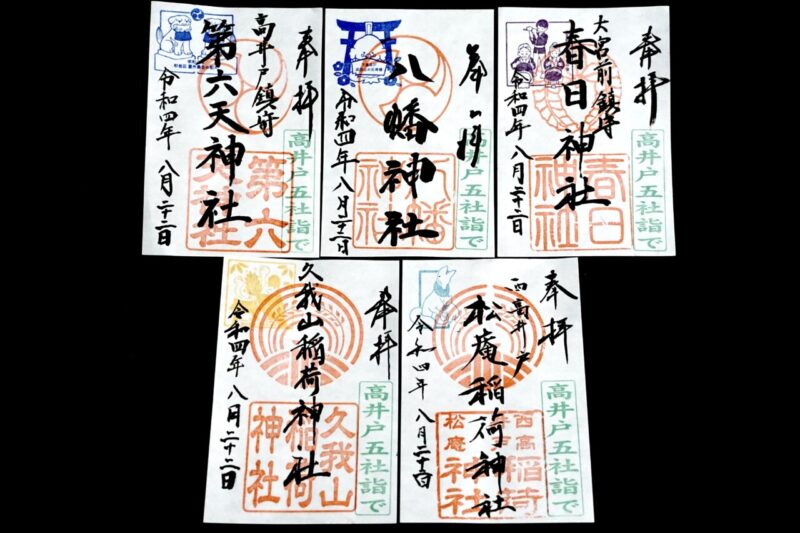

当社と兼務社を巡る高井戸五社詣で

2022年8月21日−9月19日にかけて「高井戸五社詣で」を開催。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

御朱印は全て当社で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

御朱印は全て当社で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

開催期間:2022年8月21日−9月19日・10月1日-再開

御朱印は全て本務社の「下高井戸八幡神社」にて。

初穂料は各500円。

※9月19日で一旦終了するが10月1日より再開。

御朱印は「高井戸五社詣で」のスタンプと各神社に関するスタンプ入り。

当社は「下高井戸・浜田山の氏神様」の文字と鳥居のスタンプ。

当社は「下高井戸・浜田山の氏神様」の文字と鳥居のスタンプ。

こちらは各神社の御朱印。

こちらは各神社の御朱印。

所感

下高井戸宿の鎮守として崇敬を集めた当社。

高井戸宿は江戸初期に設置されたものの内藤新宿が設置されてからは規模が縮小、当社はそうした盛衰と共に歩んだ鎮守と云えるだろう。

現在は住宅街の一画にありながら緑に覆われた鎮守の杜を維持。

緑溢れる境内はとても良い雰囲気で、今も地域の方々より崇敬を集めているのが伝わる。

地域の中核神社として、当地周辺の歴史と信仰を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※季節や祭事に応じて限定御朱印を用意。

※兼務社の「上高井戸第六天神社」「大宮前春日神社」「久我山稲荷神社」「西高井戸松庵稲荷神社」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 高井戸五社詣で

- 2022年5月仕様

- 通常

参拝情報

参拝日:2022/08/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/06/29(御朱印拝受)

コメント