目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

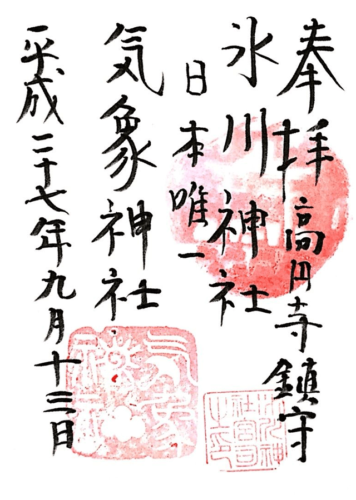

高円寺鎮守の氷川さま・日本唯一の気象神社

東京都杉並区高円寺南に鎮座する神社。

旧社格は村社で、「高円寺天祖神社」と共に高円寺鎮守の一社。

正式名称は「氷川神社」だが、他との区別のため「高円寺氷川神社」とさせて頂く。

境内社に日本で唯一の「気象神社」が鎮座し、授与品に下駄型の絵馬がある事でも知られる。

最近ではカラフルな月替りの限定御朱印も開始し人気を博している。

また新海誠監督による劇場アニメ『天気の子』に下駄型の絵馬が登場し、当社も協力しているため、作品の聖地巡礼で訪れるファンも多い。

神社情報

高円寺氷川神社(こうえんじひかわじんじゃ)

気象神社(きしょうじんじゃ)

御祭神:素盞鳴命・八意思兼命(気象神社)

社格等:村社

例大祭:8月下旬

所在地:東京都杉並区高円寺南4-44-19

最寄駅:高円寺駅

公式サイト:https://koenji-hikawa.com/

御由緒

氷川神社について

江戸名所図会によれば、その昔源頼朝奥州征伐のとき武蔵国杉並の地に至り給う際、随兵の中に当高円寺村にとどまり終に農民となる者あり……と記されている。

一説によれば村田兵部某云々ともいわれ(因みに村田姓は高円寺の旧家なり)その時武蔵国大宮高鼻の本社よりの御神意の使者が同氏に伝え、この高円寺村の位置高く燥松杉桐茂し遠く水田を望みて風致絶佳とされる当地に社殿を建立したのが起源といわれている。御祭神は素盞嗚尊で国土開発、災難除けの信仰がある。氷川神社の御分社は約一千社あり関東地方が大部分を占めている。当社の創建された時期は不詳であるが、口碑によれば天文年間曹洞宗高円寺の創建と同時に剏祀されたといわれている。末社には気象神社、稲荷神社、御嶽神社、日枝神社が祀られている。

昭和四十六年十月十四日、社殿、社務所、神楽殿、神輿庫、手水舎が新しく御造営され、今日に至っている。

例大祭は毎年八月二十七、二十八日に行われる。

気象神社由緒

この気象神社は、旧陸軍気象部の構内(旧馬橋4丁目、現在高円寺北4丁目)に昭和19年4月10日造営、奉祀され、途中空襲による焼失、再建されたが太平洋戦争の終結に依り気象部隊解散に伴い旧気象部隊関係者によって払い下げを受け当高円寺氷川神社に昭和23年9月18日遷宮祭を執行し、移設されたものである。

以来気象部隊関係者を始め多くの方々のご参拝、奉仕を受けて参りましたが月日の経過と共に社殿の腐蝕が甚だしく遷宮55年を記念して新しい社殿の御造営に着手し、平成15年6月1日の気象記念日に竣工式を挙行した。(境内の掲示より)

歴史考察

源頼朝に随伴していた家臣が帰農し創建の伝承

社伝によると、文治五年(1189)に創建と伝わる。

同年、源頼朝が奥州征伐の際に当地に立ち寄った際、随伴していた家臣・村田兵部某が当地に土着。

村田兵部某は帰農し、「武蔵一宮氷川神社」より氷川神を勧請して社殿を建てたと云う。

武蔵国一之宮とされる「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

別説として、曹洞宗・宿鳳山「高円寺」と同時期に創建されたとも伝わる。

杉並区高円寺南にある曹洞宗の寺院。

弘治元年(1555)に「中野成願寺」三世建室宗正により開山されたと伝わる。

周辺に桃の木が多くあったことから桃園と称され、本尊は桃園観音、寺は桃堂の名で称され、『江戸名所図会』には「桃園観音堂」として掲載。

古くから当社の別当寺を担っていた。

史料が焼失しているため不詳の部分も多いが、当社によると農業の神として信仰を集めたとされる。

小沢村(後の高円寺村)の鎮守の一社とされ崇敬を集めた。

徳川家光によって改称された高円寺村

現在、高円寺と呼ばれる当地周辺は、江戸時代初期まで小沢村と称されていた。

高円寺村と呼ばれるようになるのは、三代将軍・徳川家光の時代。

当社の別当寺「高円寺」が、第5世耕岳益道の時に、徳川家光の知遇を得ていた事による。

家光が鷹狩りで小沢村を訪れた際、雨宿りのために「高円寺」に立ち寄り休息。

その際、住職が家光を一般の雨宿り客としてさりげなくもてなした事で、家光は大変気に入ったと云い、鷹狩りの度に立ち寄るようになった。

「高円寺」境内に仮御殿や茶室までが造営され、家光から多大な庇護を受けた。

こうして「高円寺」は、家光ゆかりの寺院として、広くその名を知られるようになっていく。

正保年間(1645年-1648年)、当地の村名が小沢村から、寺院の名前に因み高円寺村に改称。

これは第5世耕岳益道に感銘を受けた家光の命によって改めさせたとも伝わる。

当社は高円寺村の鎮守の一社とされた。

新編武蔵風土記稿に記された当社・別当寺は高円寺

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(高円寺村)

氷川社

除地四段三畝十歩。外に供免一段五畝。小名原にあり是も鎮守なり。本社三尺四方南向、上屋二間に三間、木の鳥居をたつ。村内高円寺の持。

高円寺村の「氷川社」とあるのが当社。

「小名原にあり」と記されているように、原と呼ばれていた地域に鎮座。

高円寺村の鎮守であった事が記されている。

当社は村名の由来となった「高円寺」が別当寺を担い、地域から崇敬を集めた。

明治以降の歩み・戦後の復興

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、村社に列している。

明治二十二年(1889)、町村制が施行され高円寺村・馬橋村・阿佐ケ谷村・天沼村・成宗村・田端村の6か村が合併し、杉並村が成立。

高円寺村は杉並村高円寺となり、当社は高円寺鎮守の一社となった。

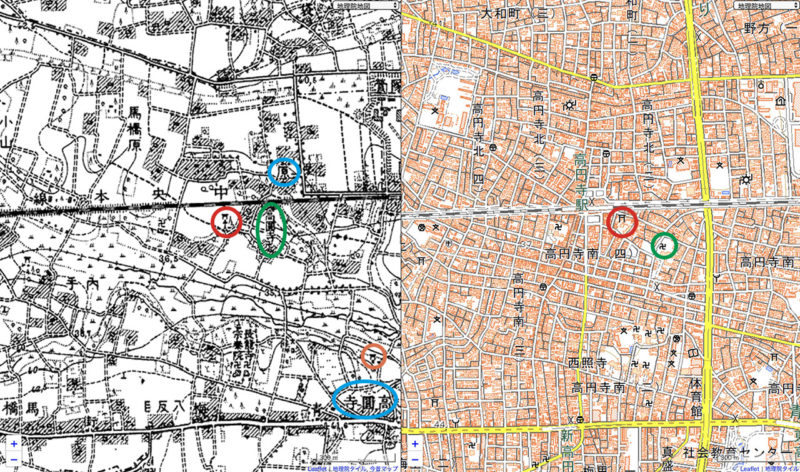

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

江戸時代の頃から高円寺村の原と呼ばれていた地域であったが、明治時代にはまだ原の地名が残る。

その右手にある緑円で囲ったのが「高円寺」で当社の旧別当寺。

橙円で囲ったのが当社と共に高円寺鎮守であった「高円寺天祖神社」。

大正十一年(1922)、鉄道省の駅として高円寺駅が開業。

同年発生した関東大震災以後は、都心や下町から多くの人々が移り住んだ。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿などが焼失。

高円寺駅も駅舎が焼失していたりと、当社周辺は殆ど焼け野原となったようだ。

昭和二十二年(1947)、仮殿で復興。

昭和二十三年(1948)、気象神社が当社境内に境内社として遷座。

昭和四十六年(1971)、現在の社殿が造営。

社務所、神楽殿、神輿庫なども造営され再建。

社務所、神楽殿、神輿庫なども造営され再建。

その後も境内整備が進み、現在に至る。

境内案内

高円寺駅近くの好立地に鎮座・黒い鳥居

高円寺駅から非常に近く徒歩すぐの距離、商店の立ち並ぶ好立地に鎮座。

どこかモダンな雰囲気がある鳥居で、社号碑には「氷川神社」の文字。

どこかモダンな雰囲気がある鳥居で、社号碑には「氷川神社」の文字。

鳥居を潜ると右手に手水舎。

綺麗に管理されていて身を清める事ができる。

綺麗に管理されていて身を清める事ができる。

戦後に再建されたモダンな神明造りの社殿

社殿は昭和四十六年(1971)に再建されたもの。

戦時中に焼失し長らく仮殿の期間が続いた。

戦時中に焼失し長らく仮殿の期間が続いた。

終戦から26年の年月を経て、神明造りで再建。

終戦から26年の年月を経て、神明造りで再建。

全体的な色合いが少し個性的でやや黒系でまとまっている。

全体的な色合いが少し個性的でやや黒系でまとまっている。

色合いからか、黒い鳥居と共に不思議とモダンな印象を受ける。

色合いからか、黒い鳥居と共に不思議とモダンな印象を受ける。

扁額には氷川宮の文字。

扁額には氷川宮の文字。

拝殿前に一対の狛犬。

玉持ちの吽と子持ちの阿。

玉持ちの吽と子持ちの阿。

比較的新しいように見えるが昭和六年(1931)奉納と戦前のもの。

比較的新しいように見えるが昭和六年(1931)奉納と戦前のもの。

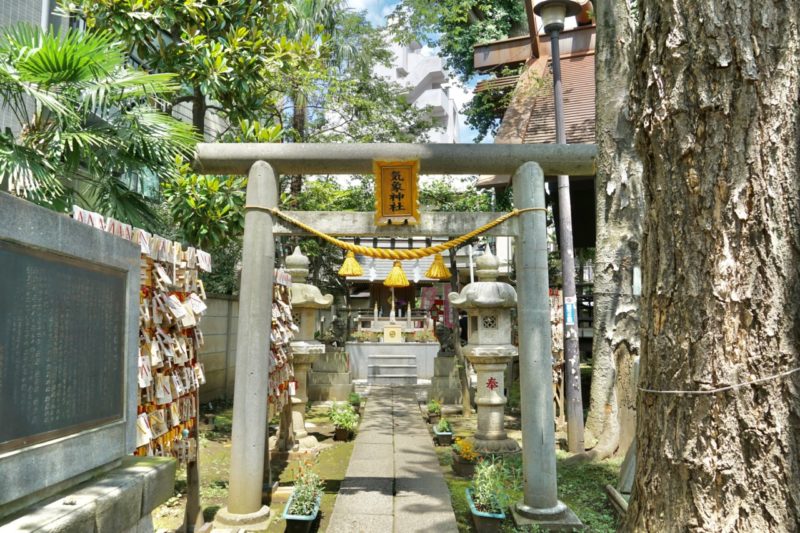

日本唯一の気象神社・気象の神を祀る

社殿の左手に境内社の気象神社。

日本唯一とされる気象神社と云う珍しい神社。

日本唯一とされる気象神社と云う珍しい神社。

珍しい事もあり、当社と共に名を知られる。

珍しい事もあり、当社と共に名を知られる。

戦時中に創建した神社で、現在の高円寺北4丁目にあった大日本帝国陸軍「陸軍気象部」の構内に、昭和十九年(1944)に造営された神社。

陸軍気象部にあったから事から「気象神社」と称された。

気象観測員が気象予報の的中を祈願したと云う。

戦後、撤去されるはずであったが、連合軍宗教調査局の調査漏れで残存。

昭和二十三年(1948)に当社境内に遷座する事となった。

昭和二十三年(1948)に当社境内に遷座する事となった。

現在の社殿などは平成十五年(2003)に再建されたもの。

現在の社殿などは平成十五年(2003)に再建されたもの。

社殿前には一対の狛犬。

明治十年(1877)奉納の狛犬。

明治十年(1877)奉納の狛犬。

阿吽共に片足を上げているのが特徴的で愛嬌のある姿。

阿吽共に片足を上げているのが特徴的で愛嬌のある姿。

例大祭は6月1日の気象記念日に行われ御祭神は八意志兼命。

なお、気象神社には御嶽神社・日枝神社も合祀されている。(画像は2019年時のもの)

なお、気象神社には御嶽神社・日枝神社も合祀されている。(画像は2019年時のもの)

御鎮座80年を記念した2024年6月限定の気象祭御朱印。

御鎮座80年を記念した2024年6月限定の気象祭御朱印。

知恵を司る「智慧の神」とされる神で、「岩戸隠れ」の際に天照大神を岩戸の外に出すための知恵を授けた神として知られている。

このような神話から、暗闇を明るくする知恵を持った神として、気象神社の御祭神とされた。

八意志兼命を祀る神社は他にもあるが、「気象の神」として祀るのは当社のみである事から「日本唯一」を称している。

下駄絵馬・てるてる坊主(照々みくじ)・晴天祈願の神社

気象神社の鳥居前には絵馬掛があり、ここに掛けられる絵馬が中々面白い。

下駄の形をした絵馬になっているのが特徴的。

下駄の形をした絵馬になっているのが特徴的。

いわゆる「明日天気になーれ」でお馴染みの下駄飛ばし「お天気占い」から来るもの。

いわゆる「明日天気になーれ」でお馴染みの下駄飛ばし「お天気占い」から来るもの。

天候に関する願い事が多く掲げられている。

天候に関する願い事が多く掲げられている。

更に気象予報士を目指す人々が合格祈願のために訪れたりと人気が高い。

更に気象予報士を目指す人々が合格祈願のために訪れたりと人気が高い。

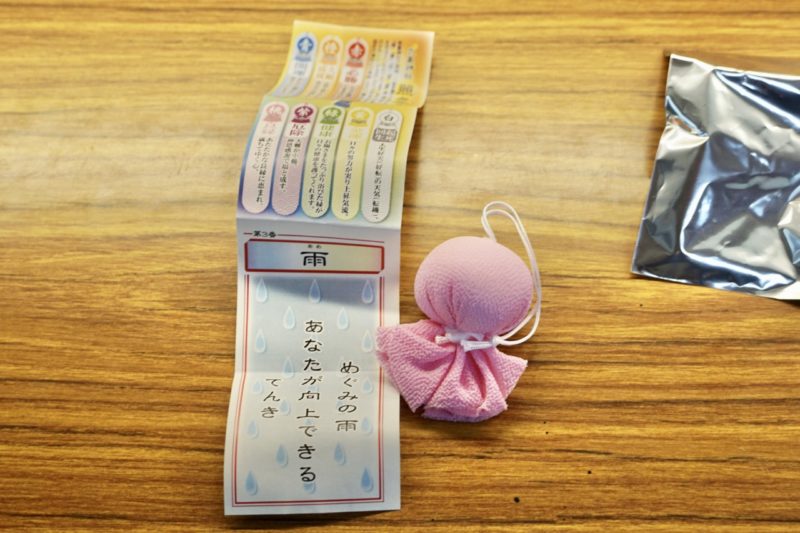

2020年からは御籤掛にてるてる坊主の姿も。

このてるてる坊主は授与所にて「照々みくじ」として授与。

このてるてる坊主は授与所にて「照々みくじ」として授与。

まさに気象神社らしい光景と云える。

まさに気象神社らしい光景と云える。

こちらが授与所に置かれた「照々みくじ」。

てるてる坊主の色と中の紙に書かれた天気で楽しむおみくじ。

てるてる坊主の色と中の紙に書かれた天気で楽しむおみくじ。

てるてる坊主には顔や願い事を書いた上で、御籤掛に納めるのがよい。

てるてる坊主には顔や願い事を書いた上で、御籤掛に納めるのがよい。

新海誠監督『天気の子』の聖地にも

2019年7月公開の劇場アニメ『天気の子』では、当社の気象神社が登場。

聖地巡礼する場合はマナーを守った上で参拝をお願いしたい。

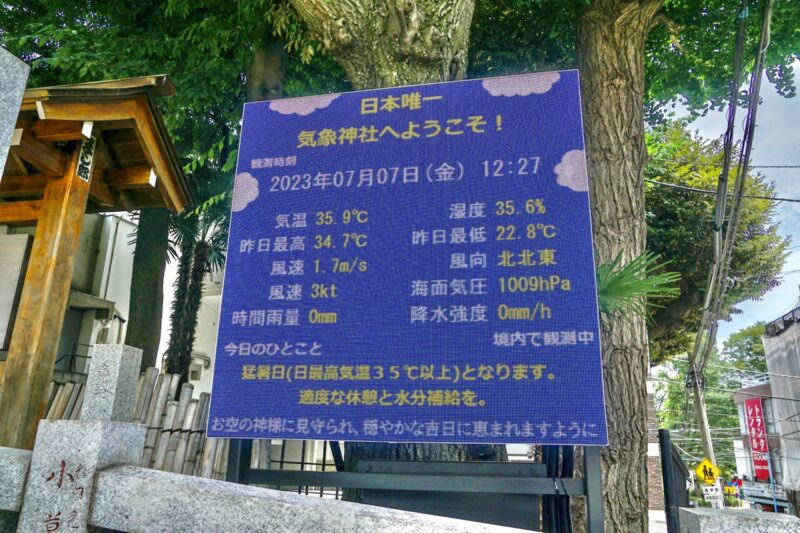

気象観測器POTEKA設置・高円寺をお天気の町に

2022年12月には境内にPOTEKAを設置。

POTEKAは小型の気象観測器。

POTEKAは小型の気象観測器。

これにより境内の気象を観測できるように。

これにより境内の気象を観測できるように。

更に2023年には鳥居前に気象情報の電光掲示板を設置。

境内で観測した情報をリアルタイムで表示できる仕組み。

境内で観測した情報をリアルタイムで表示できる仕組み。

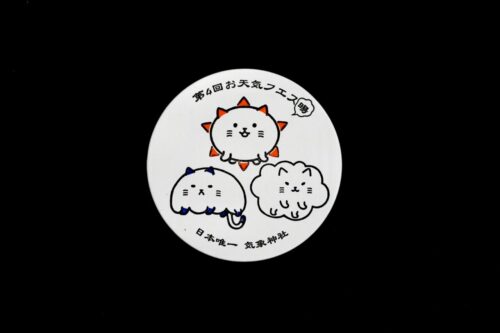

また2022年12月3日には「第1回お天気フェス(仮)」を開催。

以後も毎年開催している。

このように当社は「高円寺を天気の町」にするべく活動を続けている。

多くの稲荷神社と力石・神輿庫

気象神社の後方には稲荷神社が並ぶ。

社殿として設けられているのは三社。

社殿として設けられているのは三社。

何れにも稲荷大明神の幟が置かれており、地域に祀られていたお稲荷様が遷されたと思われる。

何れにも稲荷大明神の幟が置かれており、地域に祀られていたお稲荷様が遷されたと思われる。

右手には力石も多数置かれている。

東京大空襲によって境内の多くが焼失してしまったが、こうして歴史を感じさせるものが残っている。

東京大空襲によって境内の多くが焼失してしまったが、こうして歴史を感じさせるものが残っている。

気象神社の鳥居近くにはミケさんの像。

当社に住み着いていた神社の守り猫を偲ぶもの。(2017年に虹の橋を渡った)

当社に住み着いていた神社の守り猫を偲ぶもの。(2017年に虹の橋を渡った)

2026年より色付きの三毛猫カラーに。

2026年より色付きの三毛猫カラーに。

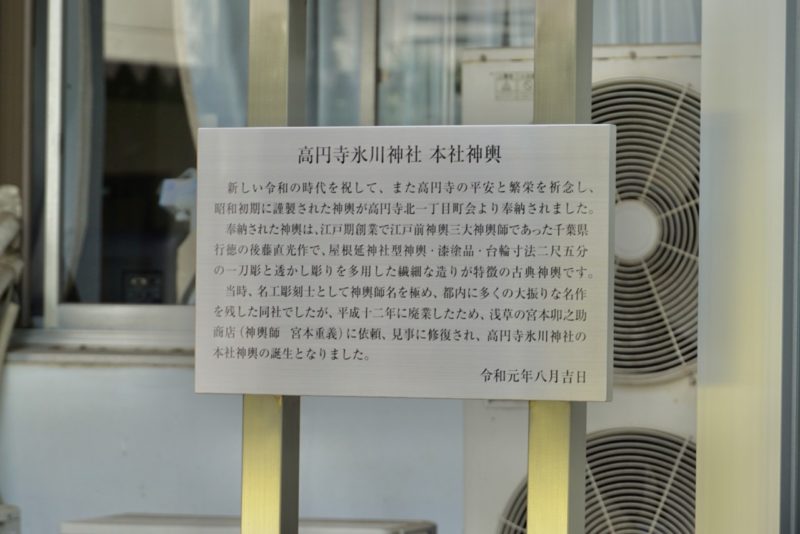

社殿の右手には神輿庫。

ガラス張りになっていていつでも神輿の姿を見る事ができるのは嬉しい。

ガラス張りになっていていつでも神輿の姿を見る事ができるのは嬉しい。

また令和になってから授与所の右手も神輿庫として整備。

当社の本社神輿として再興された神輿。

当社の本社神輿として再興された神輿。

昭和初期の神輿を修復し氏子によって奉納された。

昭和初期の神輿を修復し氏子によって奉納された。

イラスト入りの月替り御朱印

御朱印は社務所にて。

左手のドアより中に入り窓口でお願いする形。

左手のドアより中に入り窓口でお願いする形。

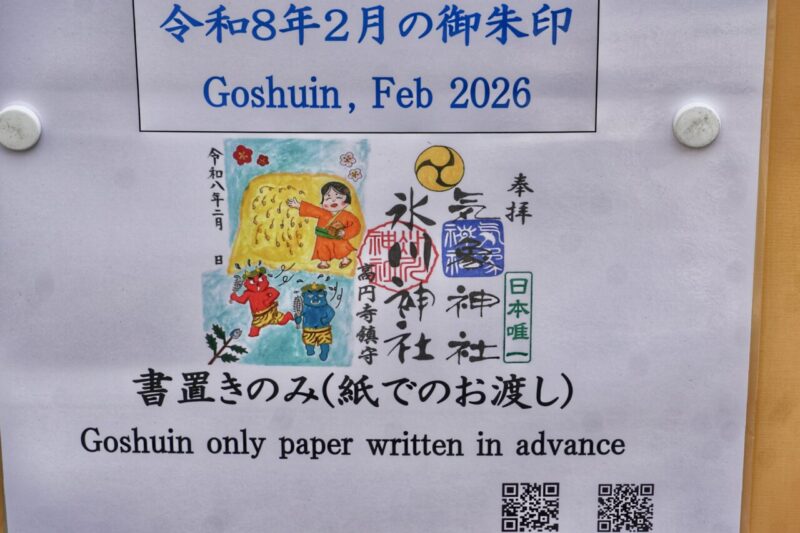

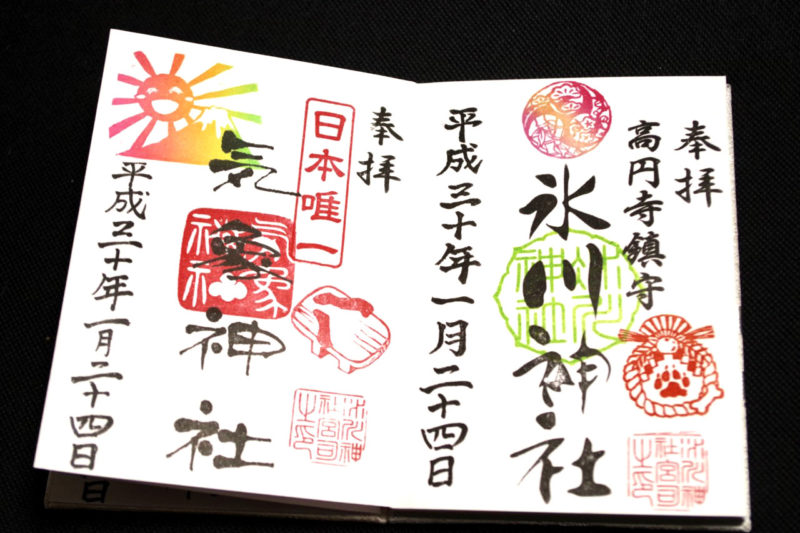

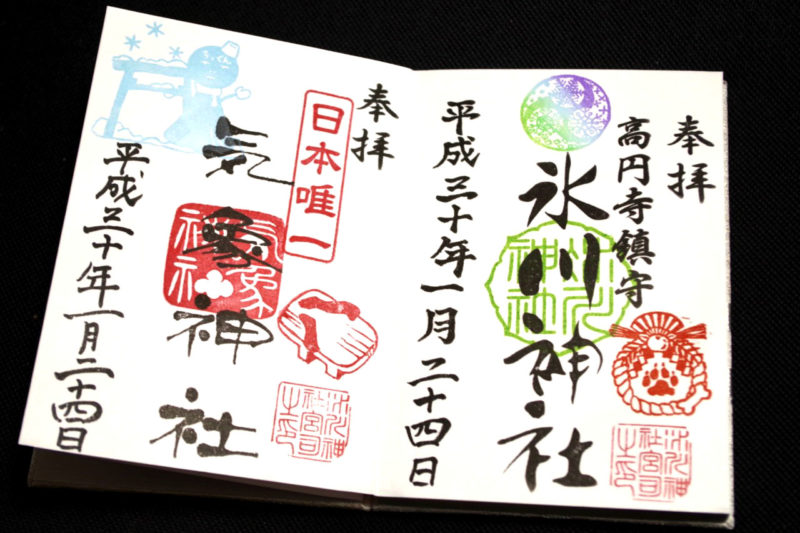

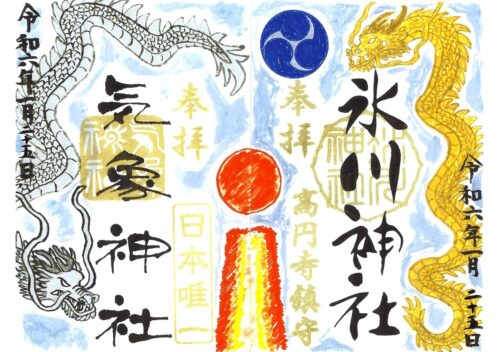

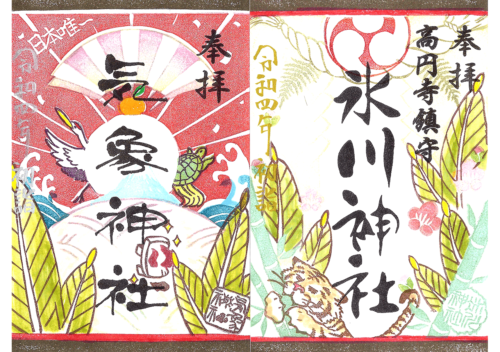

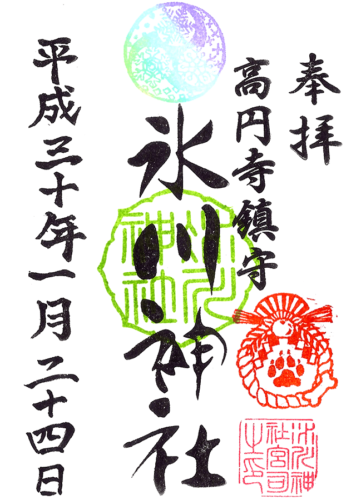

現在は高円寺氷川神社と気象神社の両社が見開きでセットになった御朱印に。

以前は別々での授与だったが2026年よりリニューアル。

以前は別々での授与だったが2026年よりリニューアル。

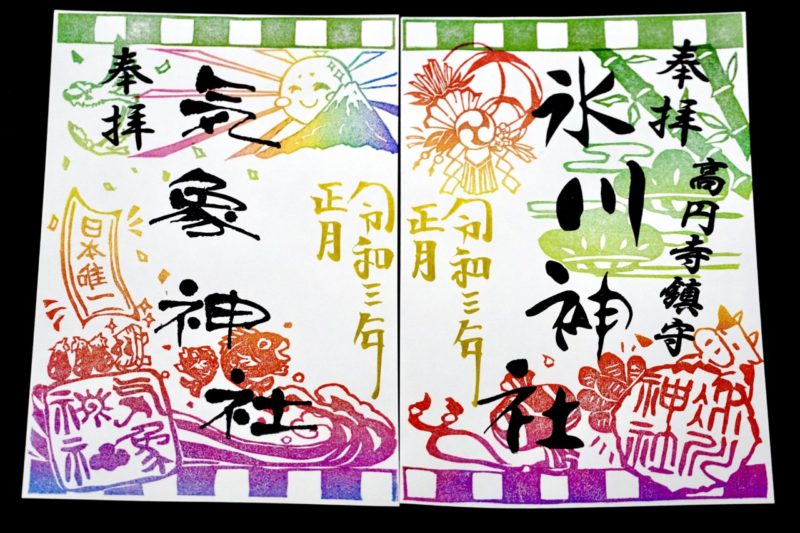

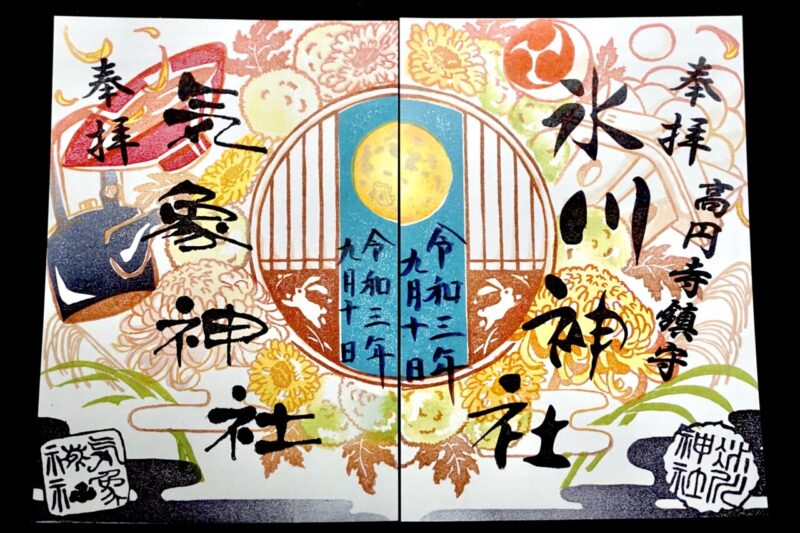

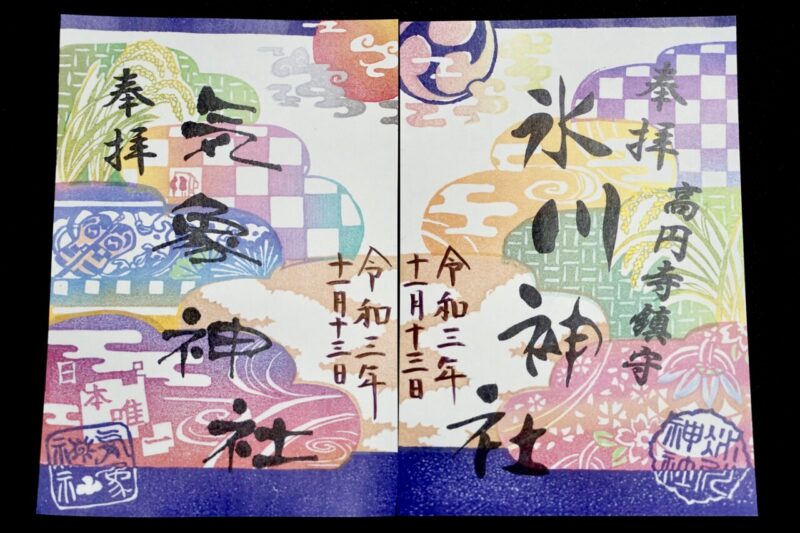

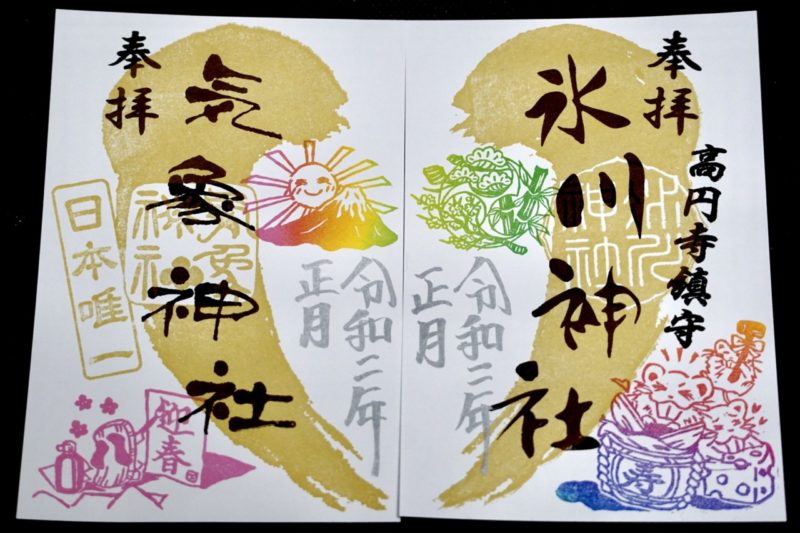

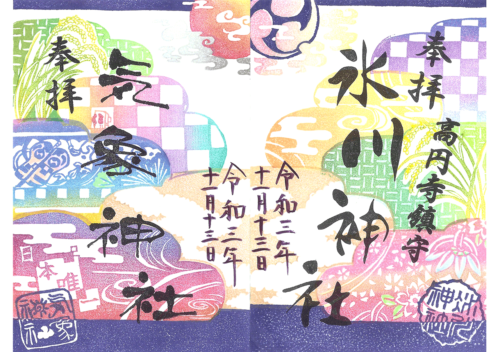

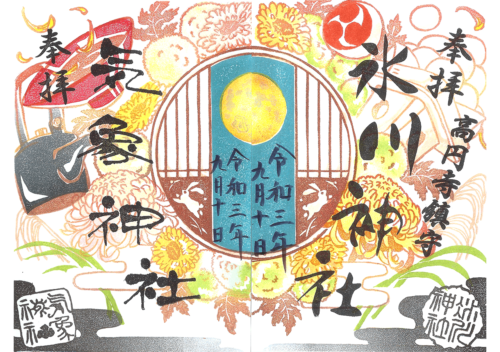

2021年元日より御朱印をリニューアル。

2021年はこの御朱印をベースに月替りではんこなどが変更。

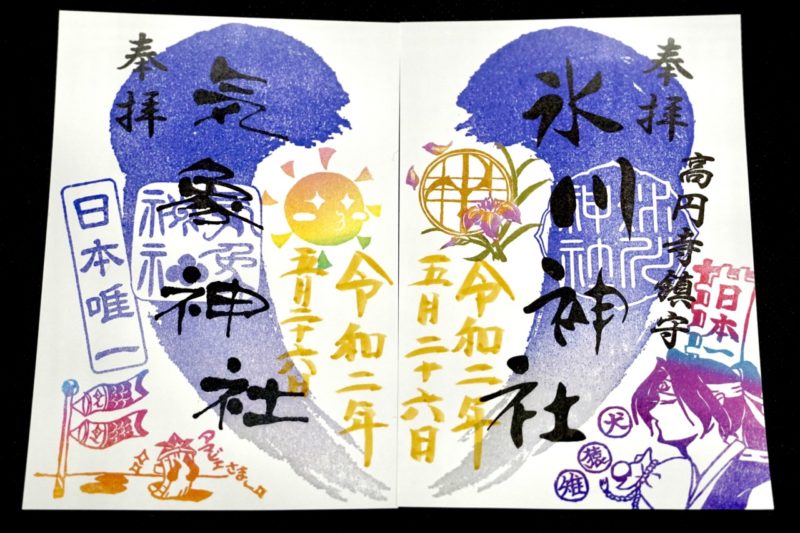

2021年はこの御朱印をベースに月替りではんこなどが変更。 こちらは2021年9月の月替り御朱印。

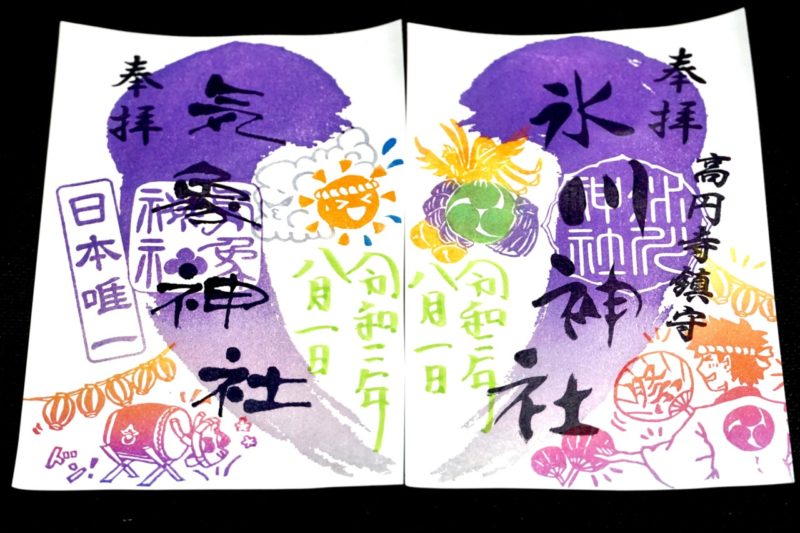

こちらは2021年9月の月替り御朱印。 こちらは2021年11月の月替り御朱印。

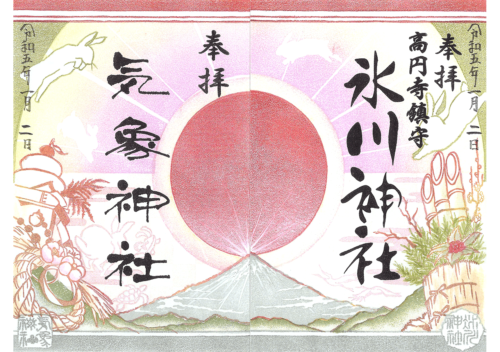

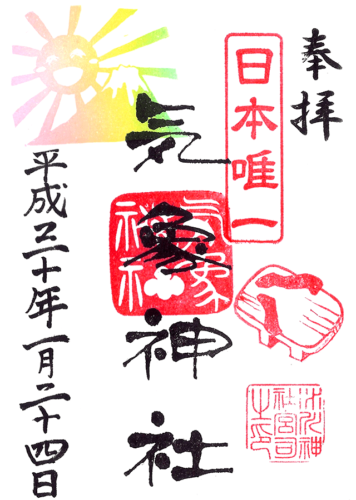

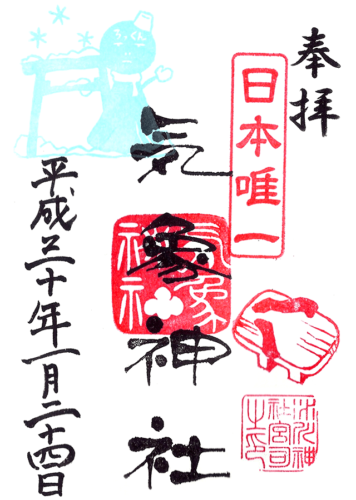

こちらは2021年11月の月替り御朱印。 2022年1月に頂いた御朱印も賑やかな御朱印。

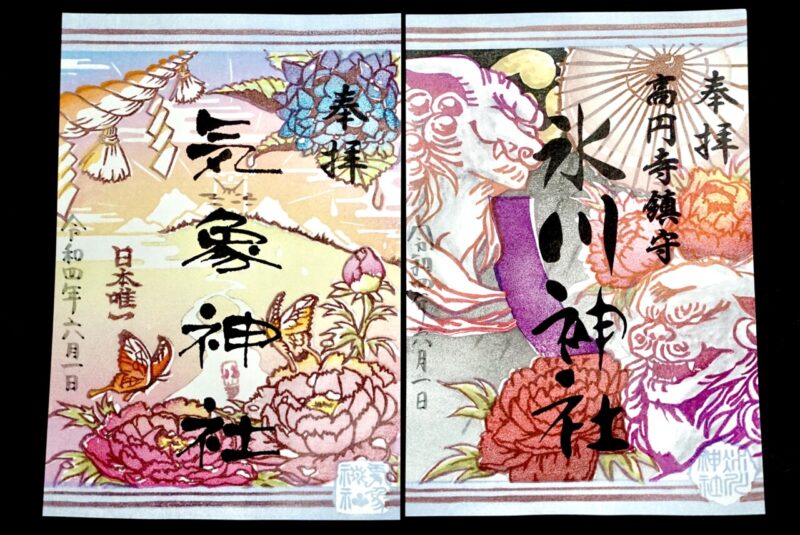

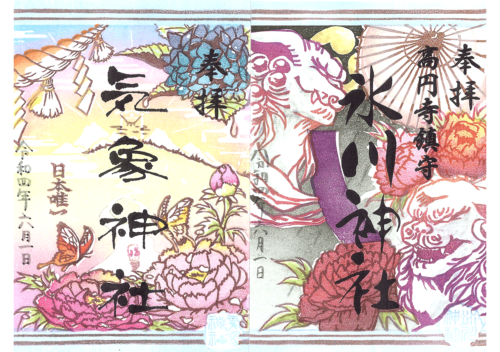

2022年1月に頂いた御朱印も賑やかな御朱印。 2022年6月に頂いた御朱印。

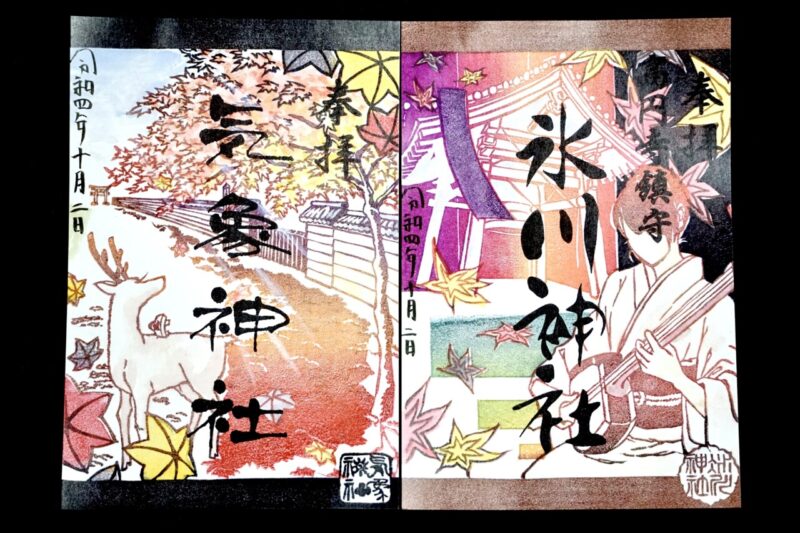

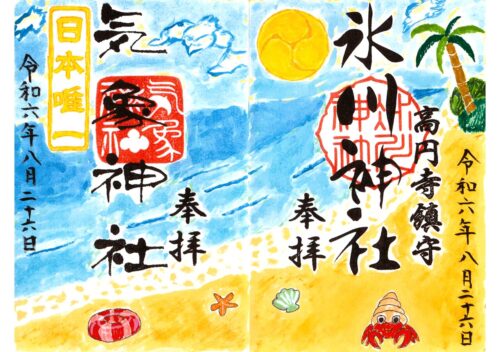

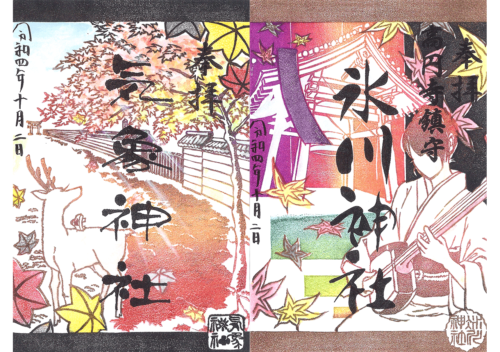

2022年6月に頂いた御朱印。 2022年10月に頂いた御朱印。

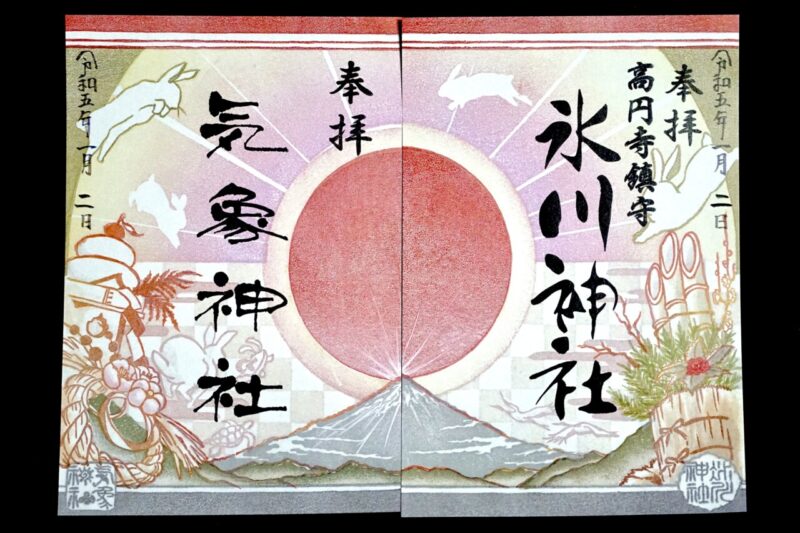

2022年10月に頂いた御朱印。 2023年1月に頂いた御朱印。

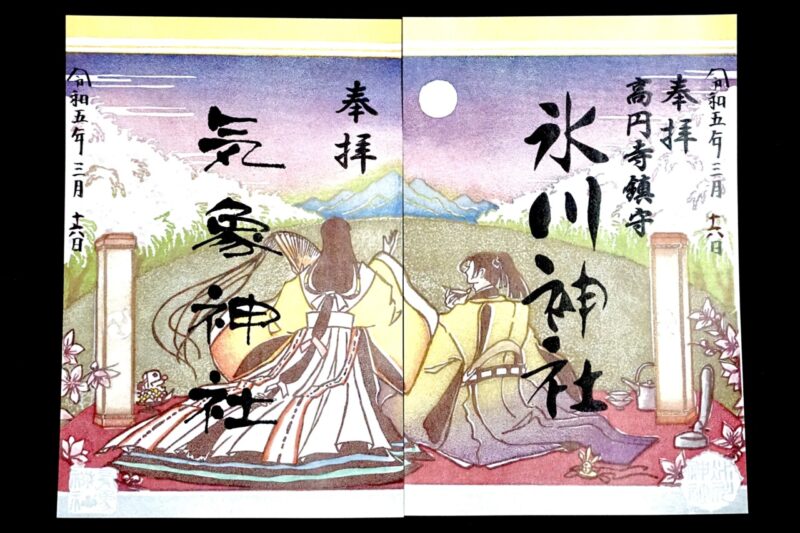

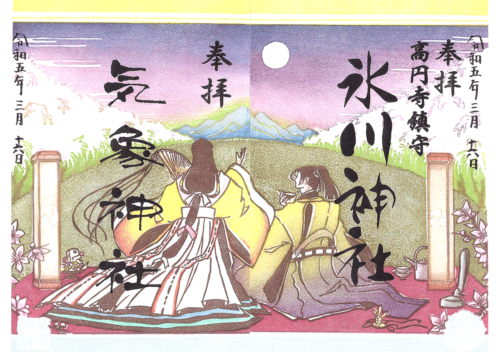

2023年1月に頂いた御朱印。 2023年3月に頂いた御朱印。

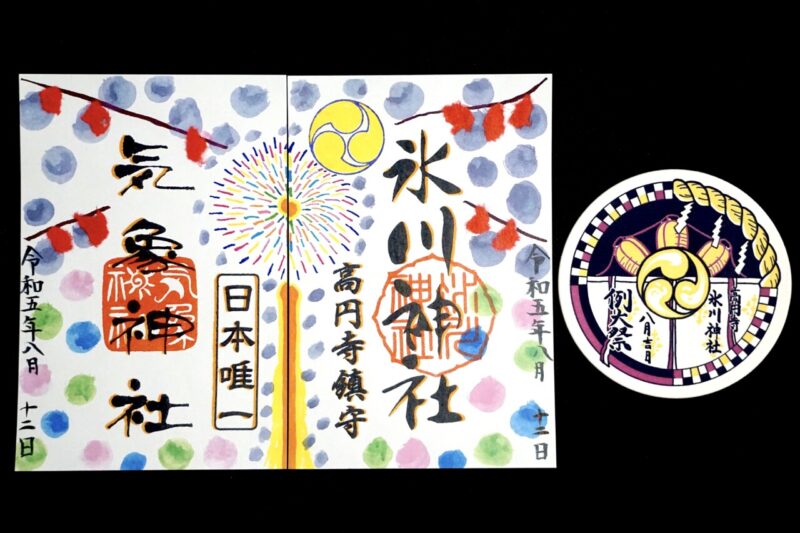

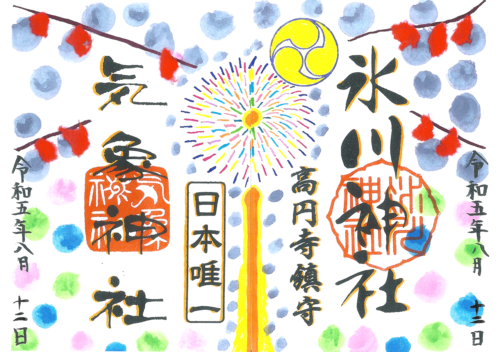

2023年3月に頂いた御朱印。 2023年8月に頂いた御朱印とコースター。

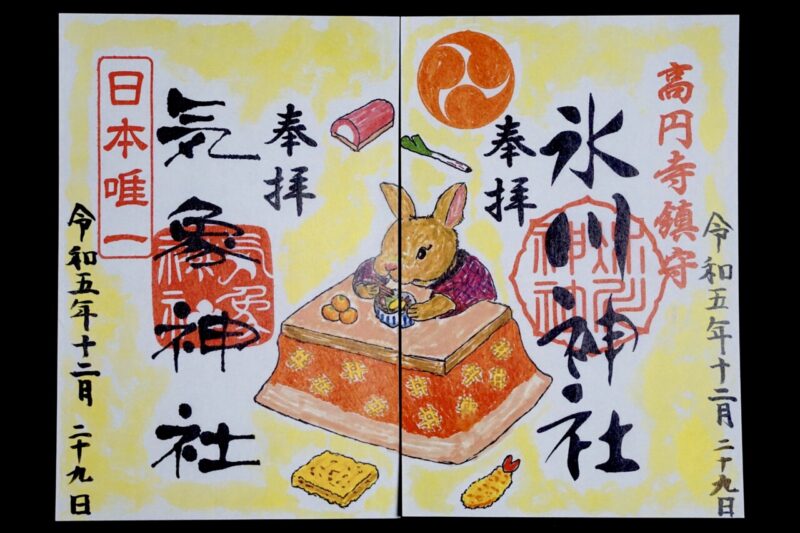

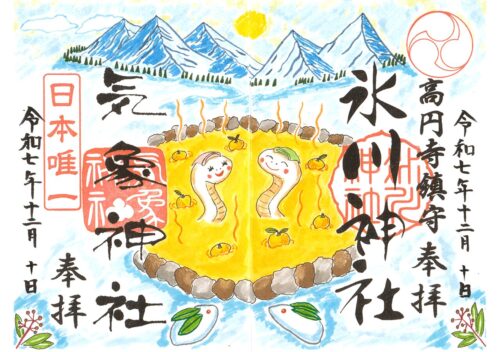

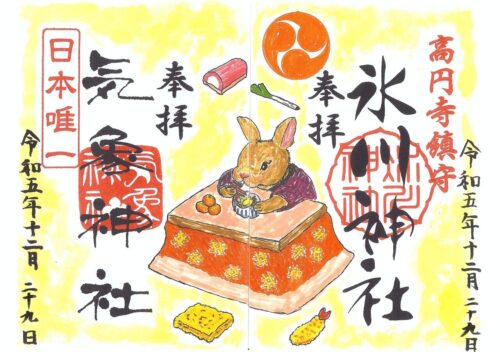

2023年8月に頂いた御朱印とコースター。 2023年12月に頂いた御朱印。

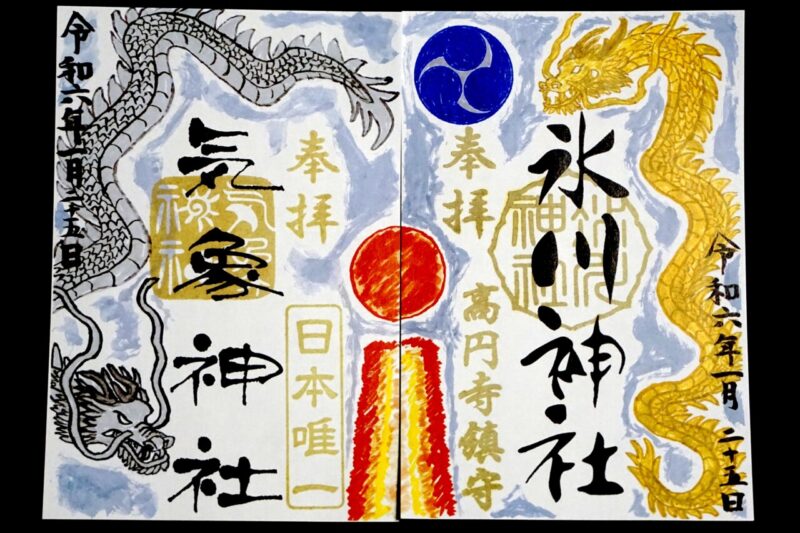

2023年12月に頂いた御朱印。 2024年1月に頂いた御朱印。

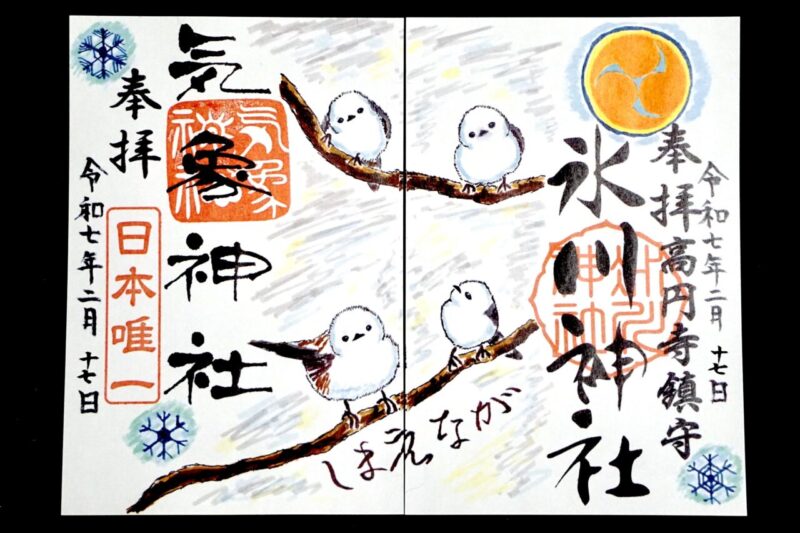

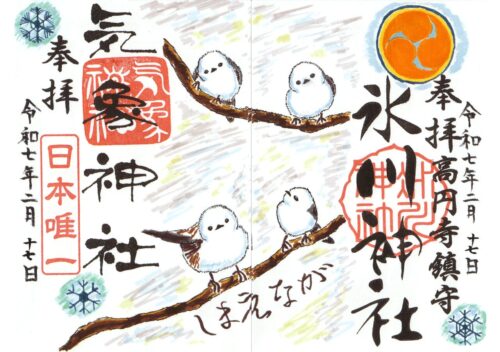

2024年1月に頂いた御朱印。 2025年2月に御朱印は可愛らしいシマエナガ。

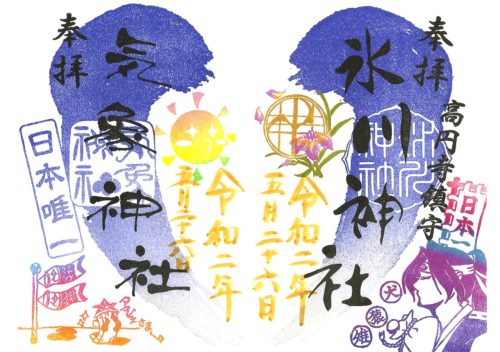

2025年2月に御朱印は可愛らしいシマエナガ。2019年より御朱印がリニューアル。(2021年に再びリニューアル)

見開きで頂く場合は中央に参拝日を書いて頂ける。

見開きで頂く場合は中央に参拝日を書いて頂ける。 2020年の元日に頂いた御朱印で、書き置きのみ天気も晴れスタンプのみだが賑やかで可愛らしい。

2020年の元日に頂いた御朱印で、書き置きのみ天気も晴れスタンプのみだが賑やかで可愛らしい。 こちらは2020年5月の御朱印で下駄を模したアマビエ様の姿も。

こちらは2020年5月の御朱印で下駄を模したアマビエ様の姿も。 こちらは2020年8月の御朱印、新型コロナウイルスの影響で高円寺阿波おどりは中止、例大祭も縮小となってしまったが、御朱印だけでも賑やかにとデザインされた。

こちらは2020年8月の御朱印、新型コロナウイルスの影響で高円寺阿波おどりは中止、例大祭も縮小となってしまったが、御朱印だけでも賑やかにとデザインされた。当社の御朱印はここ数年で色々とリニューアルが行われている。

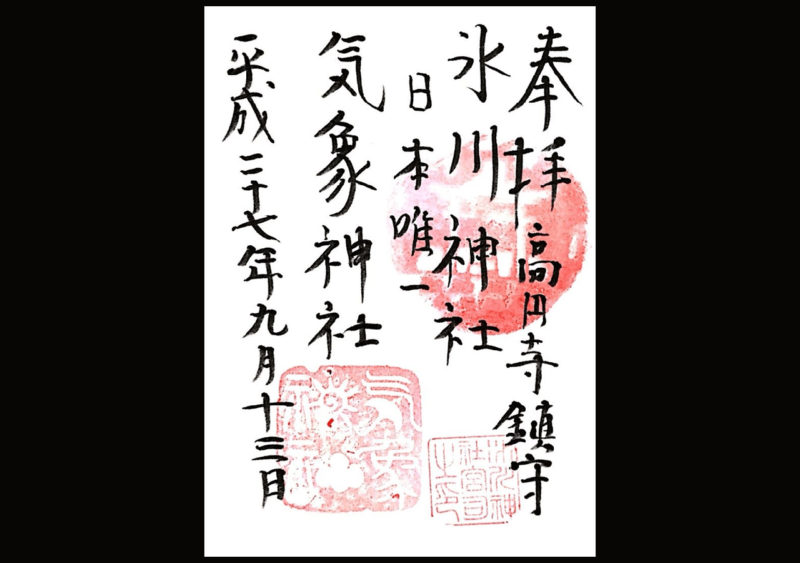

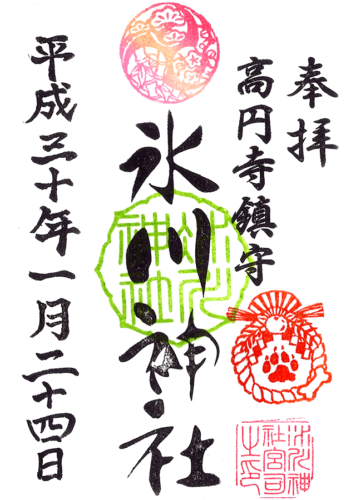

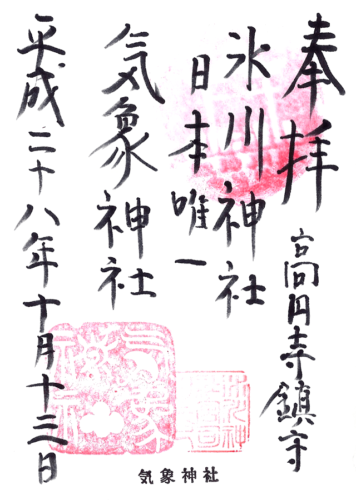

2015年に頂いた先代宮司による御朱印はどこか愛嬌のあるものだったが、2017年10月より御朱印が変更され、月替りの御朱印や天気によって変わる気象神社の御朱印を用意するようになった。

2015年に頂いた先代宮司による御朱印はどこか愛嬌のあるものだったが、2017年10月より御朱印が変更され、月替りの御朱印や天気によって変わる気象神社の御朱印を用意するようになった。 こちらが2017年10月にリニューアル後の晴れの日の御朱印。(2018年1月拝受)

こちらが2017年10月にリニューアル後の晴れの日の御朱印。(2018年1月拝受) こちらが雪の日の御朱印。(現在は行っていない)

こちらが雪の日の御朱印。(現在は行っていない)氷川神社と気象神社のオリジナル御朱印帳

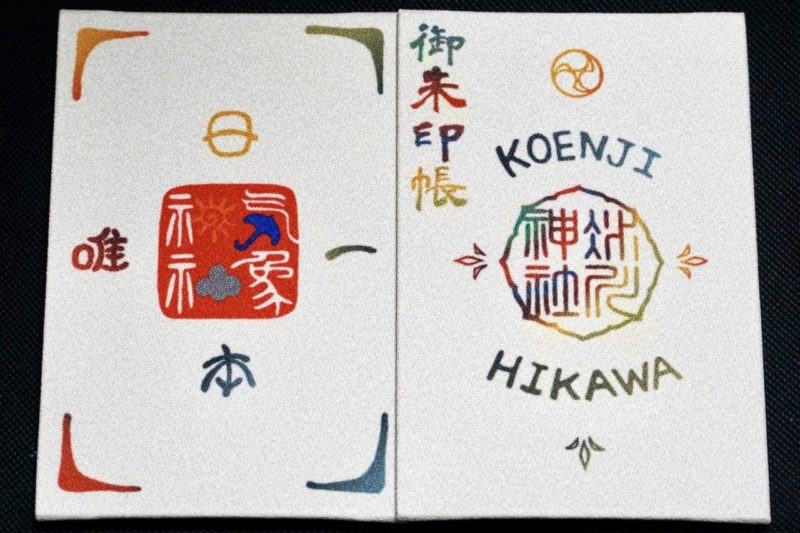

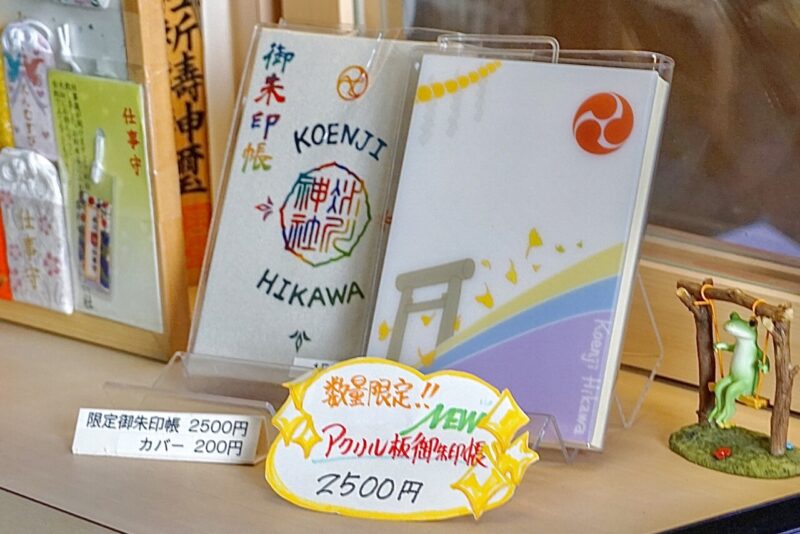

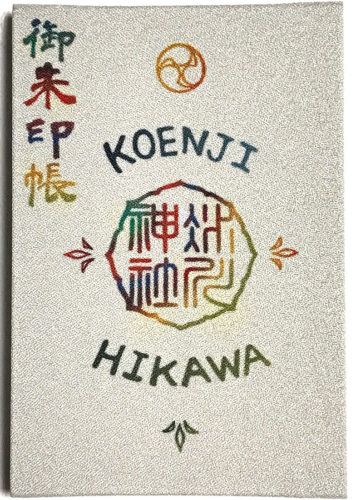

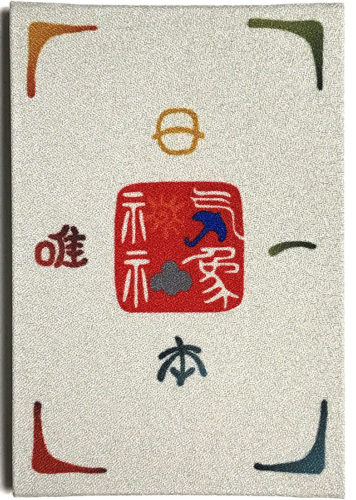

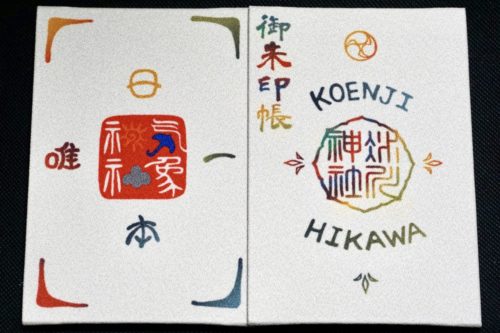

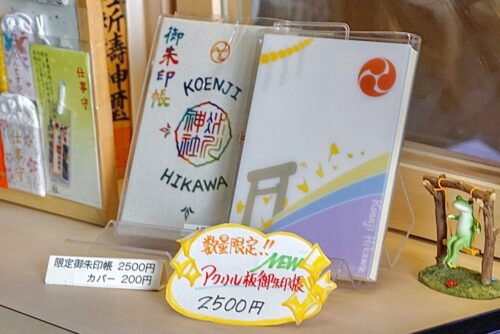

オリジナルの御朱印帳も用意。

表面に高円寺氷川神社、裏面に気象神社をデザインし、神紋や印影だけでなくアルファベットを使用したもので、ポップでカラフルなイメージがどこか高円寺の街らしさがある。

表面に高円寺氷川神社、裏面に気象神社をデザインし、神紋や印影だけでなくアルファベットを使用したもので、ポップでカラフルなイメージがどこか高円寺の街らしさがある。

2021年9月参拝時にはアクリル版御朱印帳を用意。

数量限定の御朱印帳。

数量限定の御朱印帳。

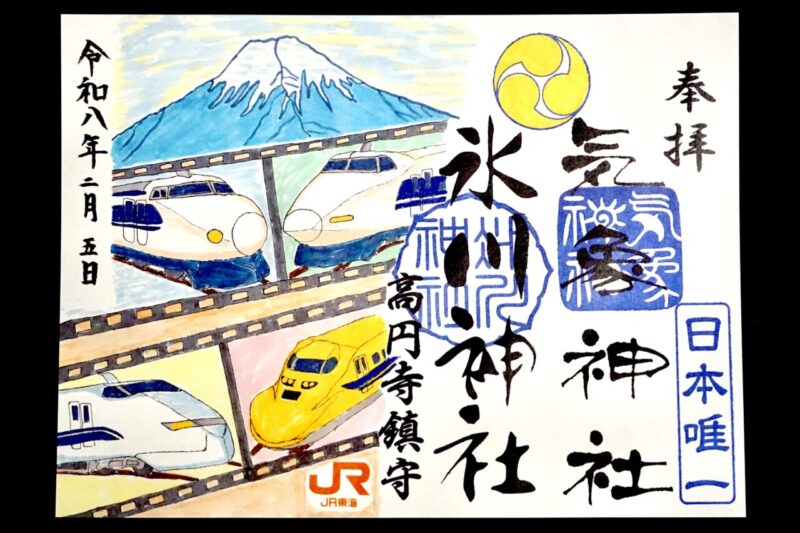

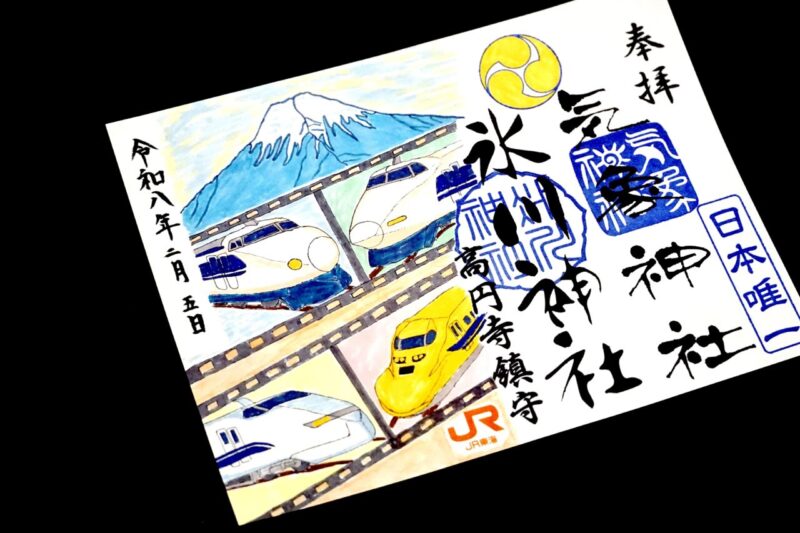

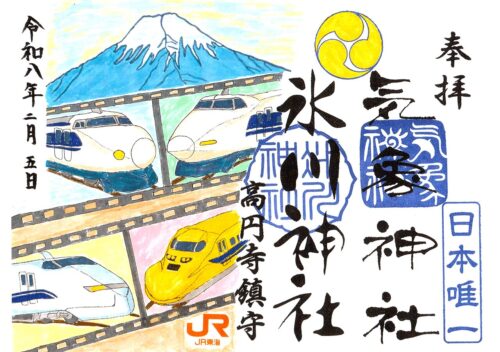

JR東海コラボ・ドクターイエローなど新幹線御朱印

2026年元日より数量限定で「JR東海コラボ御朱印」を授与。

当社の御朱印担当者による新幹線と富士山をデザイン。

当社の御朱印担当者による新幹線と富士山をデザイン。

高円寺氷川神社と気象神社の2社の印入り。

高円寺氷川神社と気象神社の2社の印入り。

高円寺阿波おどりは当社の例大祭に併せて開催

当社の例大祭は8月下旬に開催。

一方で、高円寺・夏の風物詩となっている「東京高円寺阿波おどり」と云うものが広く知られる。

これは高円寺の商店街(現・パル商店街)青年部が町おこしとして、当社の例大祭に併せて始めたもの。

今では東京を代表する夏祭りの1つとなっている「東京高円寺阿波おどり」は、当社と深く結びついているもので、こうしたエピソードからも今なお当社が、高円寺の鎮守として親しまれているのが伝わる。

10月には「高円寺びっくり大道芸」も。(画像は2022年のもの)

当社も会場の1つとして大賑わい。

当社も会場の1つとして大賑わい。

まさに高円寺の鎮守として親しまれている。

まさに高円寺の鎮守として親しまれている。

所感

高円寺の鎮守として崇敬を集める当社。

高円寺の地名由来となった宿鳳山「高円寺」が別当寺を担い、江戸時代の頃より地域の人々から崇敬を集めた事が窺える。

大正以降に高円寺駅ができ、関東大震災の影響で人口が大幅に増加、そして戦後の復興によって、今では若者から人気のある街となっている高円寺において、当社は今もなお崇敬を集める存在であるのは間違いない。

高円寺の一大イベントである「東京高円寺阿波踊り」は当社の例大祭に併せて開催されるもので、町おこしと鎮守が一帯となって大成功したイベントとも云え、こうした事からも当社が高円寺にとって大切な存在なのが伝わる。

また、境内社の「気象神社」は日本唯一の神社として人気を博している。

御朱印や授与品にも力を入れるようになり、今後も様々な施策が楽しみな神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:各500円(見開き1,000円)

社務所にて。

※高円寺氷川神社と気象神社の2社の御朱印だったが2026年より2社分を見開きで授与する形に。

※手彫りはんこによる月替りの御朱印を用意、境内社「気象神社」の御朱印も頂ける。

※2017年10月・2019年5月・2021年1月に渡り御朱印をリニューアル。

※2018年5月より御朱印の初穂料を500円に改定。

2月1日-28日まで「月替り御朱印」

※別紙のみの授与。詳細は公式サイトにて。

1月1日-数量限定で「JR東海コラボ御朱印」

※JR東海EXサービスより事前予約必須。当日予約可。詳細はJR東海EXにて。

- JR東海コラボ

- 2025年12月/見開き

- 2025年2月/見開き

- 2024年8月/見開き

- 2024年6月/見開き

- 2024年3月/見開き

- 2024年1月/見開き

- 2023年12月/見開き

- 2023年8月/見開き

- 2023年7月/見開き

- 2023年3月/見開き

- 2023年1月/見開き

- 2022年10月/見開き

- 2022年6月/見開き

- 2022年1月/見開き

- 2021年11月/見開き

- 2021年9月/見開き

- 2021年1月/見開き

- 2020年8月/見開き

- 2020年5月/見開き

- 2020年正月/見開き

- 2019年5月/見開き/曇

- 気象神社/気象祭

- 氷川神社/1月/晴/旧

- 気象神社/晴/旧

- 氷川神社/1月/雪/旧

- 気象神社/雪/旧

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面に高円寺氷川神社、裏面に気象神社をデザイン。

神紋や印影だけでなくアルファベットを使用。

ポップでカラフルで、どこか高円寺の街らしさのあるデザイン。

2021年9月参拝時には数量限定でアクリル版御朱印帳を用意。

以前は青、緑、赤の3色展開の御朱印帳も用意していた。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- アクリル版御朱印帳(限定御朱印帳)

授与品・頒布品

晴天祈願ステッカー

初穂料:800円

社務所にて。

※1月・6月限定の「金のてるてる守り」で「銀のてるてる守り」もあり。

- 晴天祈願ステッカー

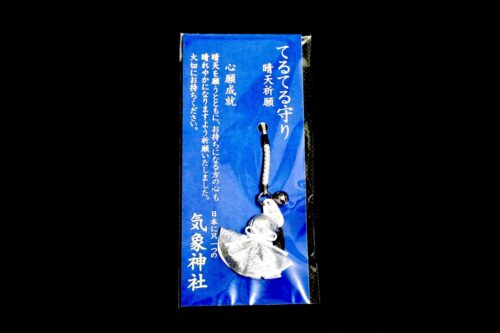

金銀のてるてる守り

初穂料:500円

社務所にて。

※1月・6月限定の「金のてるてる守り」で「銀のてるてる守り」もあり。

- 銀のてるてる守り

- 金のてるてる守り

コースターなど

初穂料:─

社務所にて。

※2023年1月に御朱印を頂いた時に下さった干支コースター。

※2022年6月1日の気象祭で下さった気象祭コースター。

※2022年1月に御朱印を頂いた時に下さった干支コースター。

※2020年8月に御朱印を頂いた時に下さったアマビエコースター等。

- 第4會お天気フェスコースター

- 例大祭コースター

- ひなまつりコースター

- 干支コースター

- 気象祭コースター

- 干支コースター

- アマビエコースター等

参拝情報

参拝日:2026/02/05(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2025/12/10(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/17(御朱印拝受)

参拝日:2024/08/26(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/07(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/22(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/25(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/29(御朱印拝受)

参拝日:2023/08/12(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/07(御朱印拝受)

参拝日:2023/03/16(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2022/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2022/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2022/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2021/11/13(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/10(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/02(御朱印拝受)

参拝日:2020/08/01(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/05/26(御朱印拝受)

参拝日:2020/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/29(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2018/01/24(御朱印拝受)

参拝日:2016/10/13(御朱印拝受)

参拝日:2015/09/13(御朱印拝受)

コメント