目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

都内有数の境内を誇る八幡宮

東京都杉並区善福寺に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、井草村・上井草村(現・杉並区北部一帯)の総鎮守。

現在は神社本庁の別表神社となっている。

元は「春日社」であったが、源頼朝によって「八幡宮」として形態を整えた。

都内有数の広さと立派さを誇る境内で、5年に1度、境内の参道で流鏑馬も斎行。

最近はTVアニメ『〈物語〉シリーズ』に登場する「北白蛇神社」のモデルになった事でも知られる。

神社情報

井草八幡宮(いぐさはちまんぐう)

御祭神:八幡大神

社格等:郷社・別表神社

例大祭:9月30日-10月2日(3年に1度神幸祭/5年に1度流鏑馬)

所在地:東京都杉並区善福寺1-33-1

最寄駅:上石神井駅・上井草駅・西荻窪駅

公式サイト:https://www.igusahachimangu.jp/

御由緒

当宮の鎮座地は武蔵野台地の真っ只中にあり、当社の境内及び周辺の地域からは、石器時代の居住跡が数多く発見され、種種の土器や石器が発見されています。中でも縄文中期の釣手型土器(当社所蔵・重要文化財)は、儀式に用いられたもので、当社が古代の聖地の上に位置し、古くから崇めれて来たことがわかります。

文治五年(1189)源頼朝が奥州藤原氏征討の途次、当社に祈請しましたが、この年は干天続きで水が涸れていました。伝説では、頼朝自ら弓で地面に穴を穿ち、七度目にしてようやく水が湧き出しました。水の出があまりに遅かったことから、この湧水は「遅の井」と名付けられました。江戸時代までこの地は遅野井とも呼ばれ、当社は遅野井八幡宮と呼称されていました。

源頼朝の来参により、春日社をお祀りしていた当社は八幡宮としての形態を整えていきます。

文明九年(1477)には太田道灌が石神井城の豊島氏を攻めるに際して、当社に戦勝を祈願したと伝えられています。

江戸時代に至って三代将軍家光は朱印地(六石)を寄進し、以後江戸末期の蔓延元年(1860)に及んでいます。地頭の今川氏も深く当社を尊崇し、氏堯が寛文四年(1664)に改築した本殿は、現存する杉並区最古の木造建築物であり、拝殿の奥の覆殿に納められています。

明治の制では、村社と定められ、昭和三年郷社に、昭和四十一年には別表神社に列せられ今日に至っています。

十月の例祭日には、三年に一度神幸祭、五年に一度古式流鏑馬神事が行われます。(境内の掲示より)

歴史考察

縄文時代から聖地とされた地・春日社として創建

創建年代は不詳。

当地は古くから人々の生活があった事が分かっていて、古代の聖地に神社が創建したと伝わる。

当宮周辺や境内東側付近からは縄文時代中期(約4,000年前)の住居址が発見。

多くの土器が出土している。

出土品の中でも「顔面把手付釣手形土器」は国の重要文化財に指定。

土器の内側に火を灯した痕跡がある事から儀式に用いられたと推測されている。

このように縄文時代より人々の生活があった地なのが窺える。

儀式が行われていたような古代の聖地の上に神社が創建したのであろう。

神社として形態を整えたのは平安時代末期。

当時は「春日社」として創建されたと伝わる。

かつては春日神を祀る神社であった。

奈良県奈良市に鎮座する「春日大社」を総本社とする信仰。

全国に約1,000社ほど鎮座。

「春日大社」は中臣氏(後の藤原氏)の氏神を祀るために平城京に創建。

春日神は武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神の4柱で春日神と総称される。

源頼朝の伝承・遅野井と呼ばれた当地

文治五年(1189)、源頼朝が奥州征伐の途中に当宮へ参詣。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉を本拠として関東を制圧し、源義仲や平氏を滅亡させ、戦功のあった弟の源義経を追放、奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定。

その際に以下のような伝承が残る。

この年は旱魃続きで水が涸れており兵士達は飲水に困ってしまう。

すると頼朝自ら弓の本筈で地面に穴を穿つものの水の出が大変悪い。

弁財天に祈願し7度目にしてようやく水が湧き出し、水を得る事ができた。

水の出があまりに遅かったことからこの湧水は「遅の井」と名付けられ、いつしか当地も「遅野井」と呼ぶようになったと云う。

(杉並区公式サイトより)

(杉並区公式サイトより)

建久四年(1193)、奥州から凱旋した頼朝は当宮に社殿を造営。

源氏の氏神である八幡大神を勧請、合祀したとされる。

当地が「遅野井」と呼ばれた事から「遅野井八幡宮」と称された。

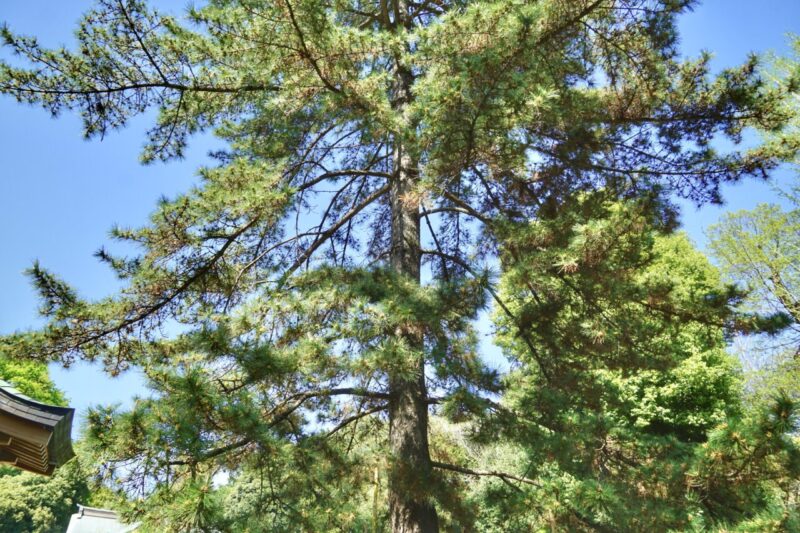

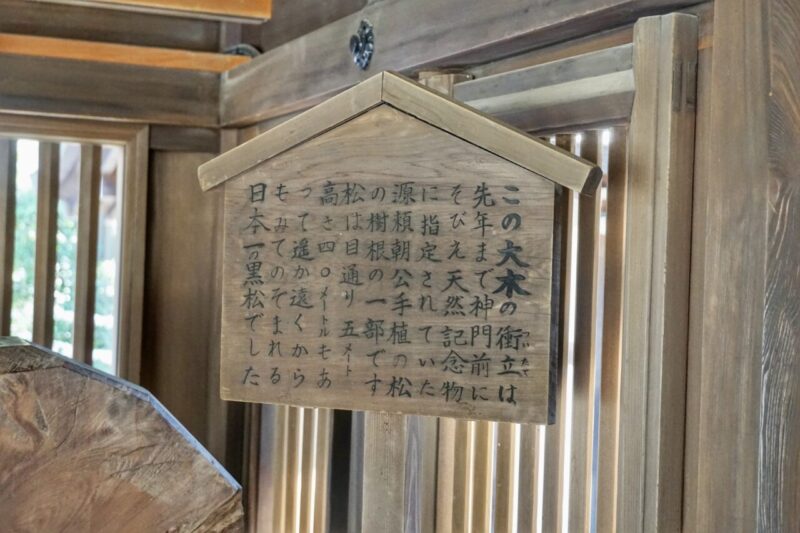

この際、頼朝が雌雄の松を手植えしたと伝わる。

雌松(赤松)は明治初年に枯死ししたものの雄松(黒松)は都の天然記念物に指定。

しかしながら、昭和四十七年(1972)の強風で折れ翌年に枯死。

現在は境内の廻廊に保管されている。

現在は境内の廻廊に保管されている。

太田道灌による戦勝祈願

文明九年(1477)、太田道灌が石神井城の豊島氏と戦う際に当宮に戦勝祈願。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、当時の江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

頼朝によって八幡大神を勧請された当社は、特に武家からの崇敬が篤かったとされる。

徳川将軍家からの庇護・井草村の成立

寛永年間(1624年-1645年)、第三代将軍・徳川家光の命により、井上正利が社殿を造営。

遠江横須賀藩二代藩主・常陸笠間藩初代藩主となった大名。

将軍直属で三奉行の筆頭である寺社奉行に任ぜられ、全国の寺社や僧職・神職の統制を行った。

慶安二年(1649)、家光より朱印地6石を賜った。

以後、幕末まで歴代将軍家より朱印地を安堵されている。

幕府などから寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

江戸時代までは遅野井と呼ばれていた当地だが、この頃には現在の杉並区北部一帯を井草と呼ぶようになり、井草村が成立していたと見られている。

諸説あるが低湿地帯で藺草(いぐさ)が生えていた事からと云われている。

正保二年(1645)、井草村は旗本・今川直房の所領となり幕末まで今川氏の知行地となった。

この頃には上井草村・下井草村(井草村)に分村し、両村を所領とした今川氏も当宮を深く崇敬。

寛文四年(1664)、今川氏堯の寄進により本殿を造営。

この本殿が現存していて杉並区最古の木造建築として覆殿内部に納められている。

その後、氏子崇敬者により多くの奉納が行われ境内整備が行われた。

新編武蔵風土記稿から見る当宮

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう書かれている。

(上井草村)

八幡社

青梅街道の南にあり。本社は五間四方。拝殿五間に二間半南向。鳥居二基をたつ。本地弥陀の坐像長七寸なるを安ず。社領御朱印六石を附せらる。別当は勝鬼山金胎寺林光坊と云。本山派の修験にて同郡府中宿門善坊の配下なり。鎮守年代詳ならず。当村及井草村の鎮守。例祭八月十五日。

上井草村の「八幡社」とされているのが当宮。

「当村及井草村の鎮守」と記してあり上井草村と井草村(下井草村)の鎮守であった事が記されている。

現在の杉並区北部一帯の総鎮守と云う事ができる。

朱印地6石を賜った事、別当寺が「勝鬼山金胎寺林光坊」(現・廃寺)であった事も記載。

神仏習合の中、地域から崇敬を集めた事が伝わる。

明治以降の歩み・戦後に別表神社に指定

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され上井草村・下井草村・上荻窪村・下荻窪村が合併し井荻村が成立。

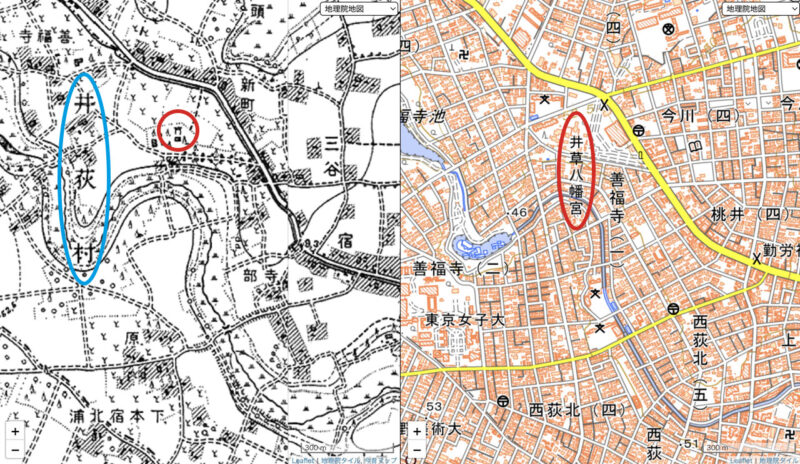

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮の鎮座地は今も昔も変わらず、当時から広い境内を有していた事が分かる。

井草一帯と荻窪一帯が合併した「井荻村」の文字を見る事ができ、当宮は一帯の鎮守であった。

大正十五年(1926)、社殿を改築し大規模な境内整備が行われる。

現在の立派な境内になったのはこの境内整備によるところが大きい。

昭和三年(1928)、郷社に昇格。

戦後になり更に多くの境内整備が行われる。

昭和四十一年(1966)、神社本庁の別表神社に指定。

神社本庁が定めた一部の神社の区分。

神職の進退など一般の神社とは異なる特別な扱いを必要とする神社を指す。

その対象となる神社が「役職員進退に関する規程」の「別表」に記載されている事から「別表神社」と呼ばれる。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

5年に1度の流鏑馬が行われる東参道

最寄駅は上石神井や西荻窪駅になるがいずれからも徒歩20分ほどの距離。

青梅街道沿いに鎮座。

大きな参道は2つ用意されていて東に面して東参道。

高さ9mの立派な朱色の大鳥居が存在感を放つ。

高さ9mの立派な朱色の大鳥居が存在感を放つ。

昭和三十三年(1958)に建立。

昭和三十三年(1958)に建立。

東参道は真っ直ぐ直進に伸びているのが特徴的。

当社の例祭では5年に1度、流鏑馬が行われていてこの参道が使われる。

当社の例祭では5年に1度、流鏑馬が行われていてこの参道が使われる。

緑に囲まれた美しい参道。

緑に囲まれた美しい参道。

参道には「一の的」「二の的」といった目印も置かれているのも特徴的。

参道には「一の的」「二の的」といった目印も置かれているのも特徴的。

青梅街道沿い大燈籠が置かれた北参道

青梅街道の井草八幡前の交差点に面して北参道が整備。

両脇には高さ約9mもの大燈籠が置かれている。

両脇には高さ約9mもの大燈籠が置かれている。

別表神社に指定されたのを記念して昭和四十二年(1967)に建立。

別表神社に指定されたのを記念して昭和四十二年(1967)に建立。

北参道も広く綺麗に整備された参道が伸び、都内有数の広大な境内が窺える。

北参道も広く綺麗に整備された参道が伸び、都内有数の広大な境内が窺える。

立派な朱色の楼門

東参道・北参道どちらからも参拝順路に進むと大変立派な楼門の前に出る。

昭和四十六年(1971)に建立され随神が一対納められている。

昭和四十六年(1971)に建立され随神が一対納められている。

鉄筋コンクリート造だが実に立派な楼門。

鉄筋コンクリート造だが実に立派な楼門。

左右両側は氏子各町会の神輿庫として整備。

左右両側は氏子各町会の神輿庫として整備。

楼門を潜ると右手に手水舎。

手水石は安政四年(1857)に奉納されたもの。

手水石は安政四年(1857)に奉納されたもの。

趣のある神門・木造社殿

進んだ先、右手に神門と廻廊で整備された一画。

大変趣がある一画で大社たる存在感を放っている。

大変趣がある一画で大社たる存在感を放っている。

神門の先は御神域。

神門の先は御神域。

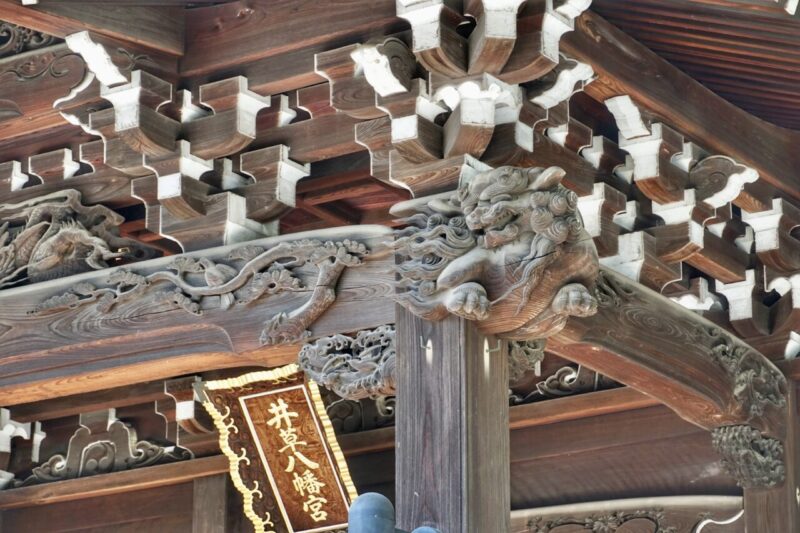

社殿は実に立派な権現造りの木造社殿。

氏子崇敬者による崇敬の念が伝わる社殿。

氏子崇敬者による崇敬の念が伝わる社殿。

都内有数の境内にふさわしい格式ある造り。

都内有数の境内にふさわしい格式ある造り。

木鼻の獅子など見事な彫刻。

木鼻の獅子など見事な彫刻。

廻廊に囲まれているため本殿を眺める事は叶わないが、手水舎付近から朱色の覆殿を窺える。

昭和四十九年(1974)に鉄筋コンクリート造で造営された覆殿で、この内部に寛文四年(1664)に今川氏堯の寄進された本殿が納められており杉並区最古の木造建築とされる。

昭和四十九年(1974)に鉄筋コンクリート造で造営された覆殿で、この内部に寛文四年(1664)に今川氏堯の寄進された本殿が納められており杉並区最古の木造建築とされる。

源頼朝に手植えされた松・古い力石や狛犬

神門の前にはかつて源頼朝が手植えしたと云われた雌雄の松があった。

現在あるのはその2代目。

現在あるのはその2代目。

源頼朝が手植えした雌松(赤松)は明治初年に枯死。

一方で雄松(黒松)は都の天然記念物に指定。

しかしながら、昭和四十七年(1972)の強風で折れ翌年に枯死。

現在は廻廊に衝立として保管。

現在は廻廊に衝立として保管。

神門を潜った左手で見る事ができる。

神門を潜った左手で見る事ができる。

神門前の狛犬は嘉永六年(1853)奉納。

阿吽共に良い表情。

阿吽共に良い表情。

特に毛並みが美しい。

特に毛並みが美しい。

楼門を潜って左手に立派な神楽殿。

平成七年(1995)に改築されたものでこの神楽殿の右手奥に多くの力石が置かれている。

平成七年(1995)に改築されたものでこの神楽殿の右手奥に多くの力石が置かれている。

江戸時代から大正にかけての力石で村人の力比べなどに使われた。

江戸時代から大正にかけての力石で村人の力比べなどに使われた。

旧拝殿が使用された招神殿など境内社

楼門を潜り正面左手に招神殿が置かれている。

文化十年(1813)に造営された旧拝殿を現在は祖霊舎として利用している。

文化十年(1813)に造営された旧拝殿を現在は祖霊舎として利用している。

手水舎の奥に境内社が2社。

右手が祓戸神社。

右手が祓戸神社。

左手が三宮神社(天照大神・春日大神・天満天神)となり、元々「春日社」として創建した当社の春日大神はこうして祀られている。

左手が三宮神社(天照大神・春日大神・天満天神)となり、元々「春日社」として創建した当社の春日大神はこうして祀られている。

授与所の左手に境内社が3社。

左が三谷稲荷神社、中央が三峯神社、右が新町稲荷神社。

左が三谷稲荷神社、中央が三峯神社、右が新町稲荷神社。

その正面の木の下に、庚申塔などかつての信仰を伝えるものが置かれている。

その正面の木の下に、庚申塔などかつての信仰を伝えるものが置かれている。

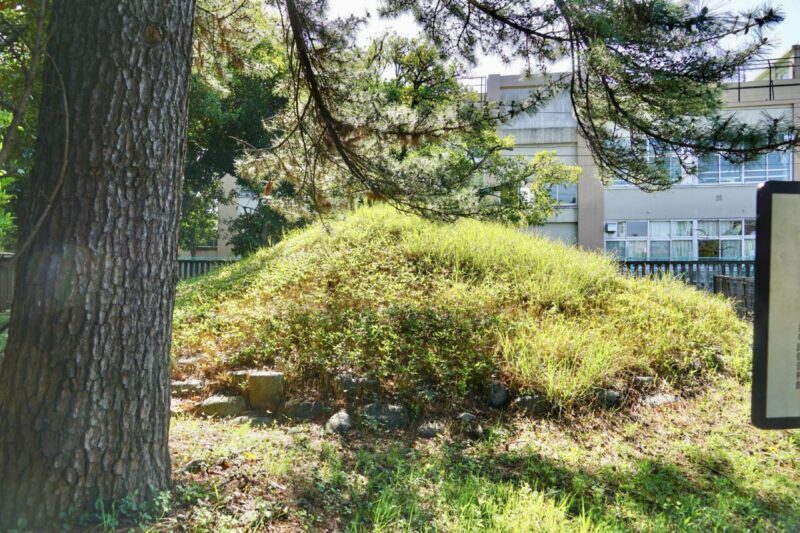

北側駐車場にある富士塚・富士講の歴史

更に北参道から鳥居を出て北側駐車場に面したところに浅間神社。

駐車場の奥に鳥居。

駐車場の奥に鳥居。

その奥に小さな社。

その奥に小さな社。

社の背後がこんもりとした塚になっている。

社の背後がこんもりとした塚になっている。

昭和五十年(1975)、境内から移築された富士塚である。

昭和五十年(1975)、境内から移築された富士塚である。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

こうした富士塚など当地には富士信仰を篤く信仰する氏子が多かったと云う。

東参道の先に一対の石灯籠がありこの石灯籠には富士浅間宮の文字を見る事ができる。

東参道の先に一対の石灯籠がありこの石灯籠には富士浅間宮の文字を見る事ができる。

文政元年(1818)に氏子地域の富士講によって奉納されたもの。

文政元年(1818)に氏子地域の富士講によって奉納されたもの。

江戸時代に成立した民衆信仰で、オガミ(拝み)と富士登山(富士詣)を行う講社。

地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っており、特に江戸を中心とした関東で流行したため、各地に数多くの講社があり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と云われる程であった。

『〈物語〉シリーズ』北白蛇神社のモデル神社

近年はTVアニメ『〈物語〉シリーズ』に登場する「北白蛇神社」のモデルになった事でも知られる。

作中に出てくる「北白蛇神社」と当社の大燈籠と鳥居の構図などがかなり近い。

作中に出てくる「北白蛇神社」と当社の大燈籠と鳥居の構図などがかなり近い。

西尾維新による小説『〈物語〉シリーズ』。

TVアニメ版はアニメ制作会社「シャフト」によって制作。

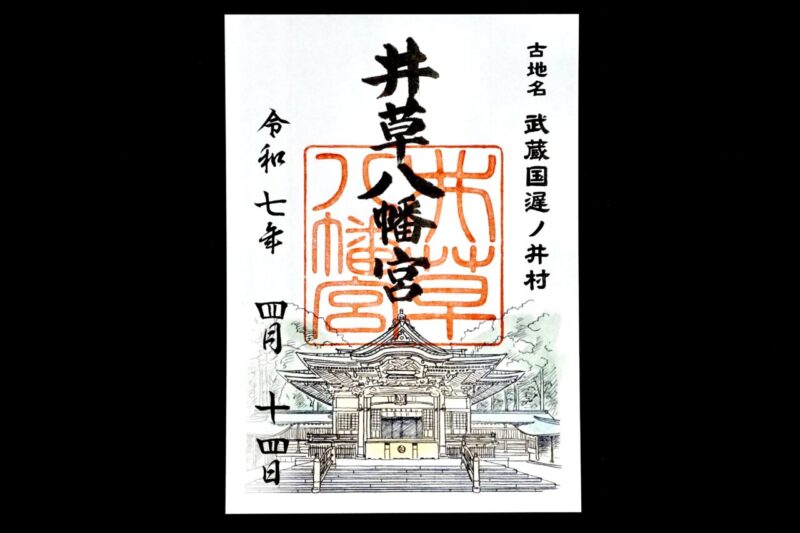

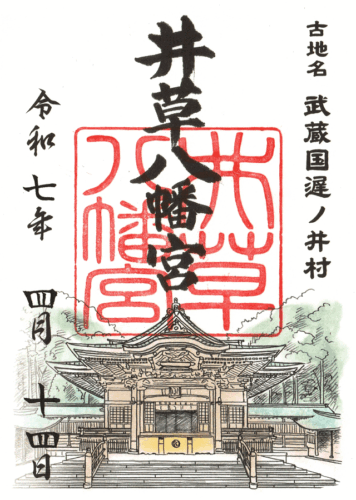

社殿が描かれた書き置き御朱印

御朱印は現在は書き置きでの授与。

社殿が描かれた用紙に「井草八幡宮」の朱印、古地名として遅ノ井村の文字があるのも嬉しい。

社殿が描かれた用紙に「井草八幡宮」の朱印、古地名として遅ノ井村の文字があるのも嬉しい。

所感

井草村の鎮守であった当宮。

かつての井草村は杉並区北部一帯と云え、そうした一帯の総鎮守と云う事ができる。

源頼朝の伝承が残り、源氏の氏神である八幡神を祀り八幡信仰の神社となった当宮は、武家からの崇敬が篤く太田道灌や徳川将軍家から庇護された歴史を持つ。

何より今もなお氏子崇敬者よりの崇敬が篤い神社なのが伝わる。

大正期に大規模な境内整備が行われ、その後は郷社に昇格した事や、戦後に別表神社に指定された事は、そうした氏子崇敬者による崇敬の賜物であろう。

都内有数の広大で立派な境内は、かつての官社格にも引けを取らない大社の風格があり実に素晴らしい。

都内でも指折りの大社であり良社であると思う。

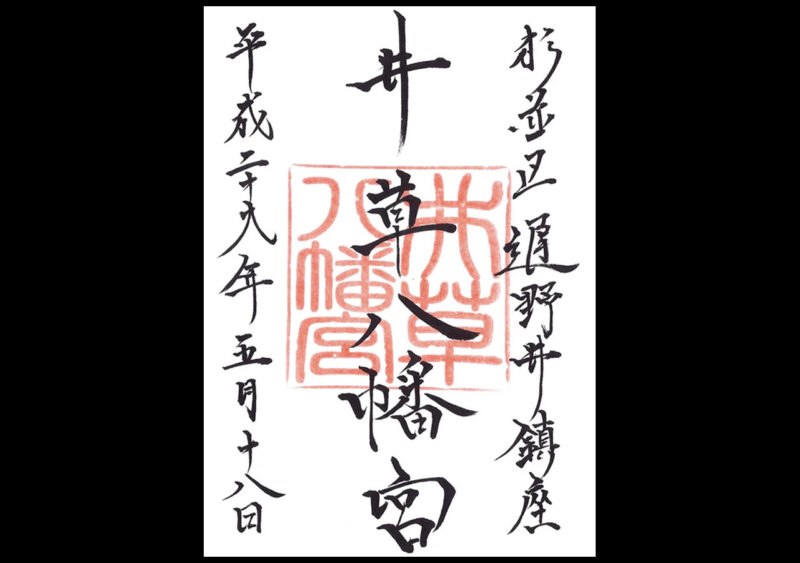

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※2017年5月に頂いた際は初穂料300円だったが現在は初穂料500円に変更。

- 現御朱印

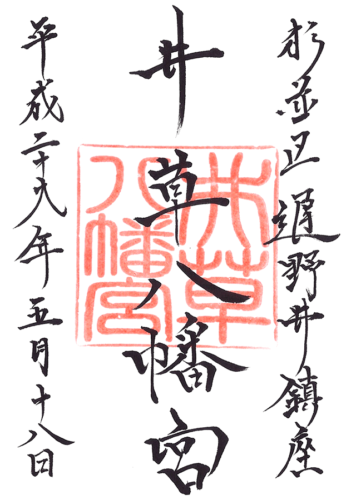

- 旧御朱印

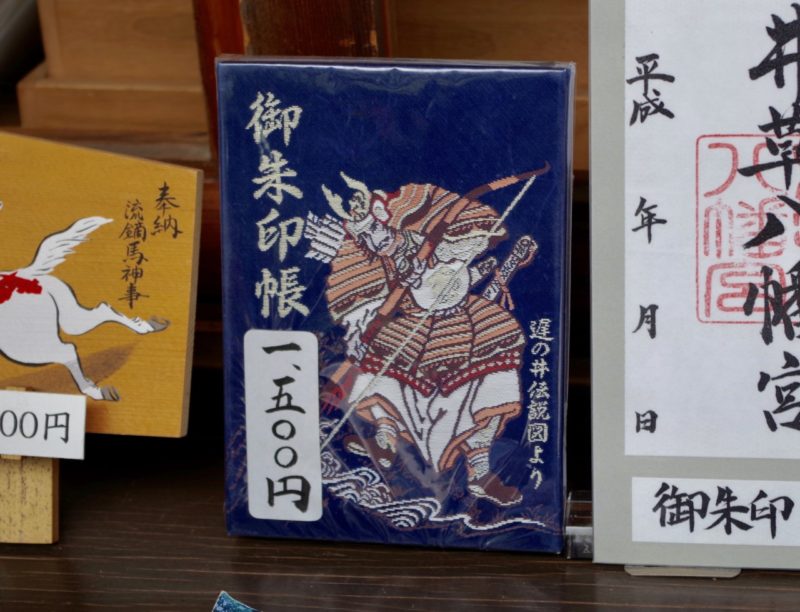

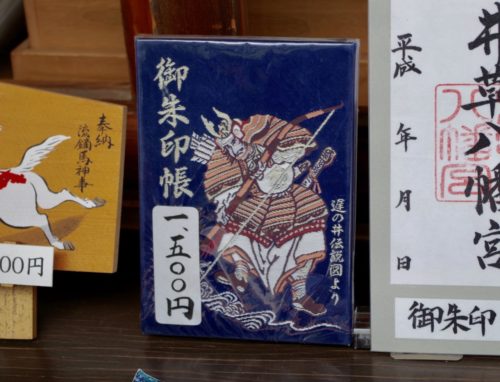

御朱印帳

オリジナル御朱印帳(頒布終了)

初穂料:1,500円

社務所にて。

以前頒布していたオリジナルの御朱印帳。

当宮の御由緒にも伝わる源頼朝をデザイン。

頼朝が湧水を掘る姿で『遅野井伝説図』に描かれたもの。

- 社務所掲示

参拝情報

参拝日:2025/04/14(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/18(御朱印拝受)

コメント