目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

若宮八幡宮とも称された上馬鎮守の八幡さま

東京都世田谷区上馬に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上馬引澤(現・上馬)の鎮守。

かつては「若宮八幡宮」とも称された。

当地の領主による創建、常磐姫の悲劇など、現在の上馬の信仰が詰まった神社。

現在は「松陰神社」の兼務社となっている。

神社情報

駒留八幡神社(こまどめはちまんじんじゃ)

御祭神:天照大神・応神天皇

社格等:村社

例大祭:10月中旬の土・日曜

所在地:東京都世田谷区上馬5-35-3

最寄駅:若林駅

公式サイト:https://sites.google.com/view/komadome/

御由緒

祭神は天照大神、応神天皇。北条左近太郎入道成願は、当時この地の領主で、あつく八幡大神を崇敬し、徳治三年(1308)社殿を造営し、経筒を納め駒留八幡とあがめたてまつった。その後世田谷城主吉良頼康は、その子の追福のため、八幡宮に一社相殿として祀り若宮八幡と称した。また、その母と際を弁財天として祀ったのが、厳島神社である。(境内の掲示より)

歴史考察

領主による創建・駒留の由来

社伝によると、徳治三年(1308)に創建と伝わる。

当地の領主・北条左近太郎入道成願と云う人物が篤く信仰していた八幡大神を勧請して創建したと伝わる。

村の中心となる神社を建てたいと思っていた領主の霊夢に八幡さまが現れ「私を祀るところはお前の愛馬に聞け」と言ったため、愛馬に乗りその馬が立ち止まったところに社殿を造営する事とした。

愛馬が立ち止まったところが当地であり当地に社殿を造営。

この事から馬(駒)が止(留)まるで「駒留」、「駒留八幡宮」と称されるようになった。

世田谷城主側室・常盤姫の悲劇・サギソウ伝説

永禄年間(1558年-1570年)、世田谷城主であった吉良頼康には寵愛した常盤姫という側室がいた。

常磐姫は身ごもっていたもののあらぬ疑いをかけられ自害する事となる。

常磐姫の死は世田谷区の花に制定されている「サギソウ」の伝説にも伝わる。

世はまさに戦国時代。

各地の大名が兵を起こし、群雄割拠の様相を呈していたころのこと。

世田谷から衾村、碑文谷郷一帯は、世田谷城主吉良頼康の支配下にあった。

頼康は、奥沢城主大平出羽守の娘常盤姫を側室として迎えた。やがて、常盤は子をみごもったため、頼康はことのほか常盤をいつくしむようになった。血筋を絶やしてはならない大名のしきたりに従って、頼康には、常盤のほかに12人の側室がいた。

彼女たちは、頼康を一人占めにする常盤をねたみ、「常盤様のお子は、殿のお子かどうか疑わしい」などと、まことしやかに頼康につげ口し、常盤への愛情を妨げようとたくらんだ。

常盤の悪いうわさを、頼康は否定しながらも、心の中にはいつの間にかどす黒い疑惑の霧がたち込めていった。

自然と常盤へも冷たい仕打ちをするようになった。とりなしてくれる者も無く、悲しみに暮れた常盤は、「いっそ死んで、身の潔白の証しにしよう」とまで思いつめた。

奥沢城の父にあてて遺書をしたためると、小さいころからかわいがって、輿入れの際にも一緒に連れて来た、1羽の白鷺の足に結びつけ、奥沢の方角へ放った。主人のただならぬ様子をさとったかのように、白鷺は奥沢城目指してまっしぐらに飛び去った。

ちょうどそのころ、衾村で狩りをしていた頼康は、この白鷺を見つけ射落としてしまった。

みると、足に何やら結びつけてある。

不審に思って開いてみると、姫から父へ覚悟の自殺を報じた文であった。

驚いた頼康は、急ぎ城に帰ったが、時すでに遅く常盤は自害し果てた後であった。

傍らには、死産の男の子の姿があった。疑いは晴れたが、もう常盤も子も戻っては来ない。

深く後悔した頼康は、せめてもの償いにふたりの霊を慰めようと、領内の駒留八幡宮に若宮と弁財天を祀ったのである。

一方、使命半ばにして倒れた白鷺は、よほど無念だったのか、その地に鷺の飛翔する姿の花を咲かせる草になったという。(目黒区公式サイトより)

昭和四十三年(1968)、区民の公募によってこのサギソウを「世田谷区の花」に制定している。

若宮八幡宮と称されるように・弁天様は常磐姫を祀る

頼康は常磐姫の死と死産した子を聞いて嘆き悲しみ、死産した子を当社に祀る事とした。

そのため当社は「若宮八幡宮」とも称されるように。

そのため当社は「若宮八幡宮」とも称されるように。

そして境内社の「厳島神社」には弁財天として常磐を祀ったと伝わる。

弁天社の近くに残る常盤橋の碑。

弁天社の近くに残る常盤橋の碑。

江戸時代の領主大久保氏からの崇敬・上馬の鎮守となる

慶長十四年(1609)、馬引澤村が大久保氏の領地となる。

江戸時代は上馬引澤(現・上馬)の鎮守と崇敬を集めた。

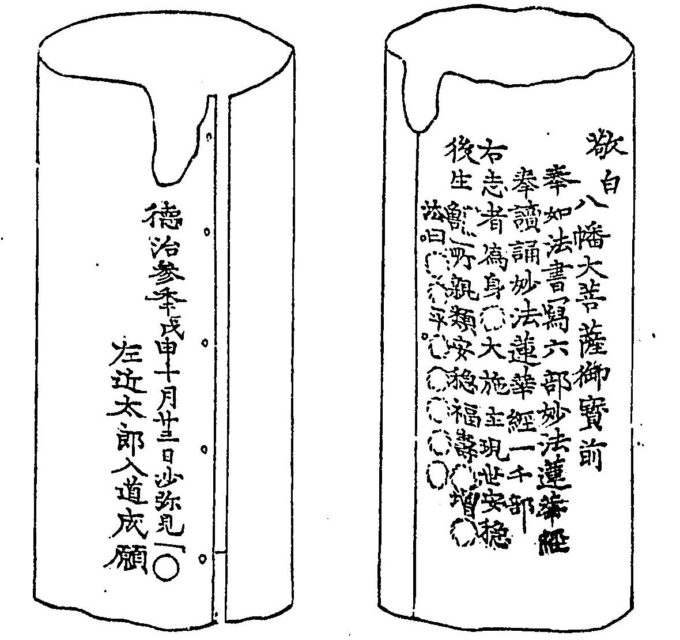

天和二年(1682)、領主・大久保忠誠が当社を修造した際に経塚という地から壺を発見。

その中には経筒が納められていたと云う。

忠誠は社殿修造した際に、新たに法華経6部を書写し経筒に納め塚を築いて埋蔵したとされ、下記の絵がその経筒を描いたものとなっている。

寛政十一年(1799)、大久保伊賀守藤原忠雄は社殿や厨子を修復寄進。

幣帛料として田地3反5畝を奉納。

このように領主や地域から上馬引澤の鎮守として崇敬を集めた。

江戸時代の史料から見る当社

この絵が描かれている、文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(馬引澤村)

八幡社

除地七百六十三坪。上馬引澤の中ほどにあり。そのところの鎮守なり。駒留八幡と稱す。鎮座の年代その詳かなることをきかす。身體は左の手に半弓を執て巌上に立たまふ長一寸三分の像なり。相傳ふ天和年中領主大久保伊賀守本尊経塚駒留八幡宮、北條左近太郎成願奉安鎮所、徳冶三戊申年十月二十三日と錆たる銅板あり。按に此銅板の文は疑ふべし。全く経筒によりて後世いかにも此本尊の古くより建ることをしらしめんが為、いつの頃にや住僧のかく修し置るものと見えたり。経筒の文によれば尤古社にして、その證も亦明かなれば、徳治の頃よりも前に建し社と見ゆるを、かくしなせるはおこのわさならずや。又の傳へに始め左近太郎この地へ八幡宮を勧請せしとて、馬に打乗その止る所こそ鎮座の地なれど新誓せしが、果してこの地にとどまりし故宮を造営し、駒留八幡とは祝ひ祭りしと、これも後世よりいひなせしことにて、駒留八幡と云には別にゆへあるも知べからず。社頭は高さ所にて前に石階二十級を設けり。丘上には老松数十株ありて神さびし宮地也。

相殿一座若宮八幡。相傳ふ永禄の頃世田谷の城主、吉良左兵衛佐頼康の寵妾常盤と云しものありしが、故有て横死せり、その頃懐妊の身なりしかば堕體して男子の死骸出たるを、頼康ききてことにいたありて愁嘆の余若宮八幡にまつりて当社に納むと、事は若林村の條にも載せたり。

本社。拝殿二間に三間半。これより石階を歴て内宮に至る。内宮二間に九尺。前に石燈籠二基を立。

鳥居。社地の入口にあり両柱の間九尺。

末社。天神社。本社に向ひ右の丘の中腹にあり。稲荷社。同じあたりにあり。弁天社。鳥居に向て左方池中にあり、常盤の霊をまつると云、当社に附し除地別に十三歩あり。

馬引澤村の「八幡社」として記されているのが当社。

この頃の馬引澤村は、村民たちが上馬引澤・中馬引澤・下馬引澤の3地域に分けていて、当地は上馬引澤という地域にあり、当社は上馬引澤の鎮守であった。

上述したような領主による創建、世田谷城主の側室・常盤の悲劇、大久保氏による再興なども詳しく記されている。

やや高台に鎮座して、古い松の木が生茂る神聖なる土地であったようだ。

別当寺は「宗円寺」(上馬3丁目)が担っていた。

明治以降の歩み・戦前の境内整備

明治になり神仏分離。

馬引澤村は、上馬引沢村・中馬引沢村・下馬引沢村に分離。

明治五年(1872)、上馬引沢村の鎮守として村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に際し、上馬引沢村・下馬引沢村・野沢村・弦巻村・世田ヶ谷新町・深沢村の6村が合併し「駒沢村」が成立。

馬引沢村の馬(駒)と野沢・深沢の沢を合わせて名付けられた合成地名。

明治四十年(1907)、社号を「駒留八幡宮」に改称。

明治四十二年(1909)、三軒茶屋(旧中馬引沢村)に鎮座していた天祖神社を合祀している。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

上馬引澤や駒澤村の地名も見ることができる。

地図記号から当時はまだ田畑が広がる地だった事が窺える。

昭和七年(1932)、世田谷区が成立、当地は世田谷区上馬町となる。

古い地名である上馬引沢から引沢の文字が取られ上馬となった事が分かる。

これが現在の上馬に繋がっていく。

戦後になり現在の「駒留八幡神社」へ改称。

昭和四十一年(1969)、社務所、神楽殿、神輿庫などを改築。

昭和五十三年(1979)、江戸時代の作とされている宮神輿を修復。

昭和五十三年(1979)、江戸時代の作とされている宮神輿を修復。

境内案内

環七から少し入った上馬の地に鎮座

最寄駅である若林駅からは徒歩10分以内、環七通りと世田谷通りが交わる若林交差点の近く、環七から少し入ったところに鎮座。

一之鳥居は平成十七年(2005)に建立。

一之鳥居は平成十七年(2005)に建立。

先には石段があり二之鳥居も整備。

先には石段があり二之鳥居も整備。

二之鳥居を潜ってすぐ左手に手水舎。

水が出て身を清めることができる。

水が出て身を清めることができる。

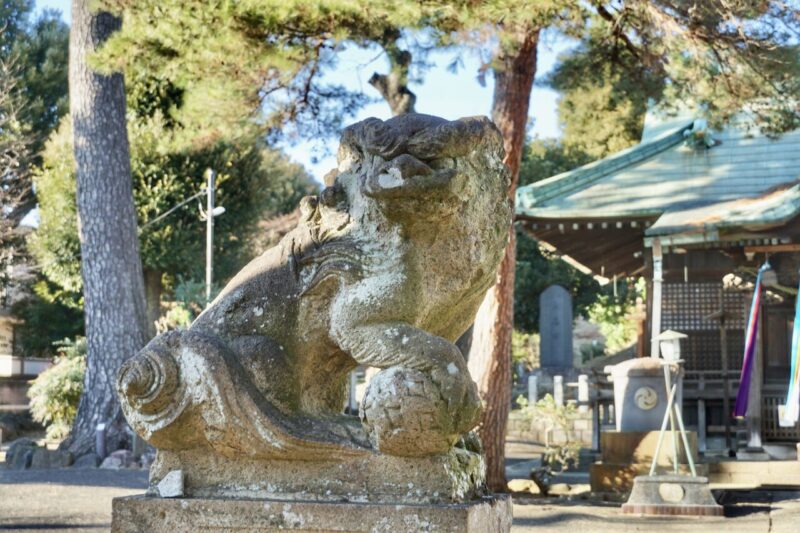

参道には一対の狛犬。

明治三十九年(1906)奉納。

明治三十九年(1906)奉納。

子持ちと玉持ちの狛犬。

子持ちと玉持ちの狛犬。

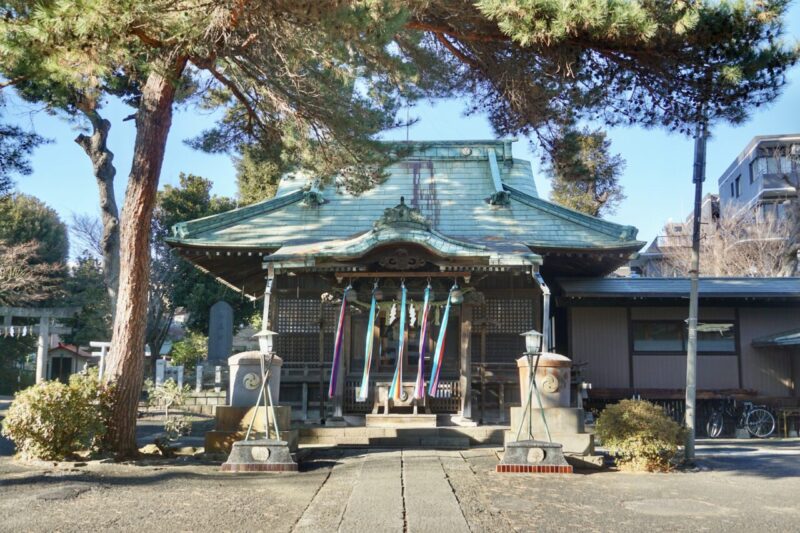

重厚感のある木造社殿・塚の上の本殿

社殿は大きなものではないが重厚感のある木造社殿。

飾り気はないものの拝殿の彫刻は見事。

飾り気はないものの拝殿の彫刻は見事。

様々な彫刻。

様々な彫刻。

木鼻も美しい。

木鼻も美しい。

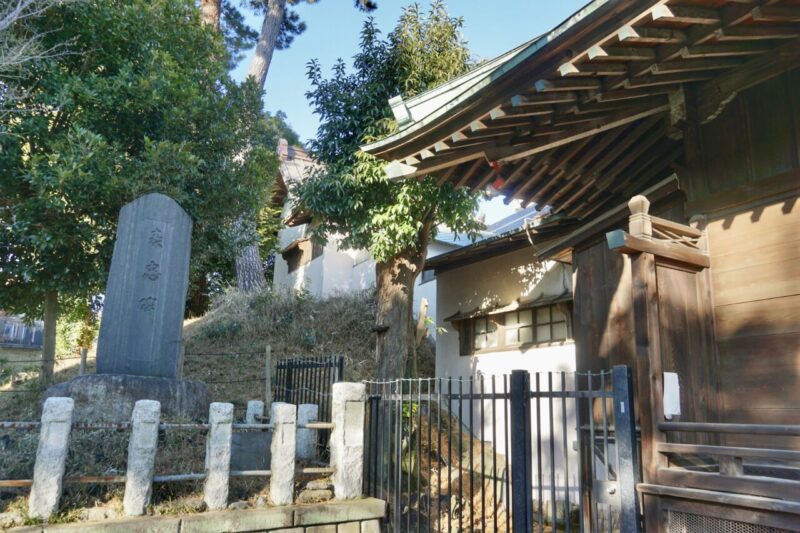

本殿が塚の上にあるのが特徴的。

これは天和二年(1682)に領主・大久保忠誠が発掘した経筒を埋蔵して塚を築いたという逸話に基づくものであろう。

これは天和二年(1682)に領主・大久保忠誠が発掘した経筒を埋蔵して塚を築いたという逸話に基づくものであろう。

拝殿よりも明らかに高い位置に本殿があり横から見ると中々に面白い形をしている。

拝殿よりも明らかに高い位置に本殿があり横から見ると中々に面白い形をしている。

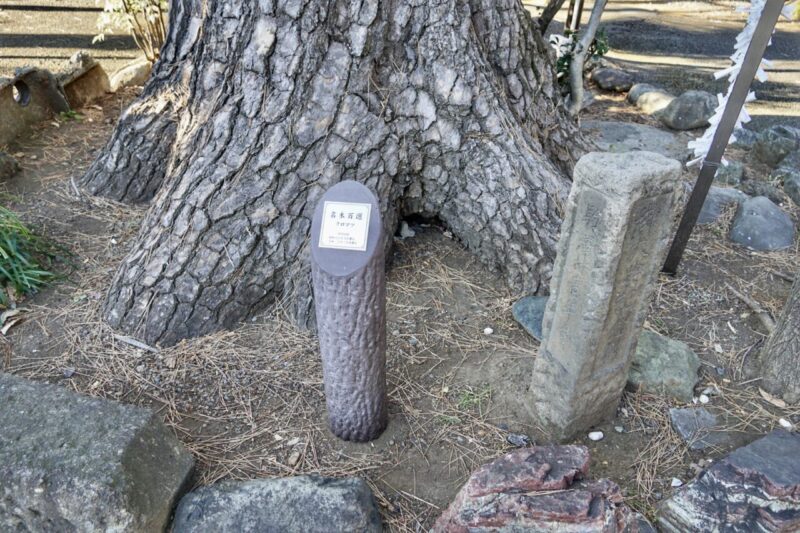

世田谷区名木百選指定のクロマツ

拝殿手前左手には立派なクロマツ。

まっすぐと上に伸びる立派な木。

まっすぐと上に伸びる立派な木。

青空との対比も美しい。

青空との対比も美しい。

世田谷区名木百選に指定されている。

世田谷区名木百選に指定されている。

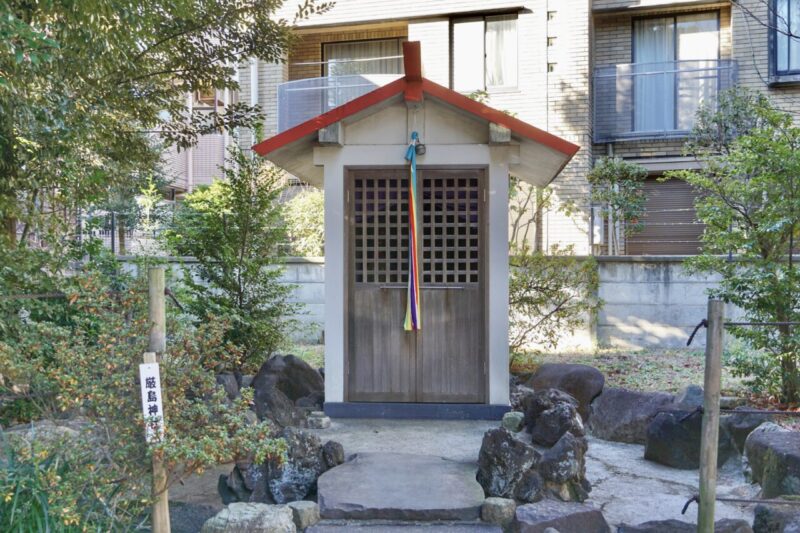

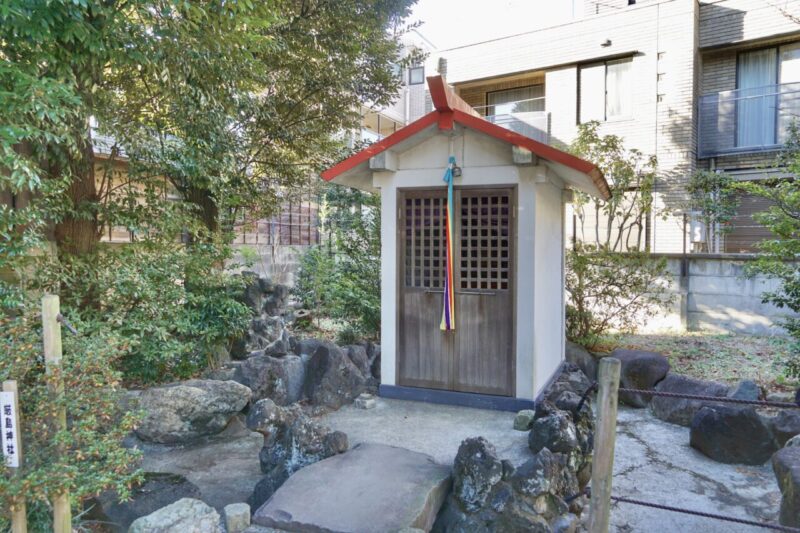

厳島神社や庚申塔など信仰を伝える一画

社殿の左手には多くの境内社が鎮座している。

境内社までの鳥居と参道があり、多くの境内社が整備されている。

境内社までの鳥居と参道があり、多くの境内社が整備されている。

一番奥にあるのが世田谷城主・吉良頼康が寵愛した常盤姫を祀った厳島神社。

自害をした常磐は弁財天としてこちらに祀られている。

自害をした常磐は弁財天としてこちらに祀られている。

周囲は弁天池になっていたようだが現在は水が張られていないため少し侘しさを感じてしまう。

周囲は弁天池になっていたようだが現在は水が張られていないため少し侘しさを感じてしまう。

その右手には戦没者慰霊殿。

左手には駒留稲荷神社。

左手には駒留稲荷神社。

さらにその隣に小さな社が並ぶ。

さらにその隣に小さな社が並ぶ。

左が菅原社・榛名社・三峯社で、右が御嶽社。

左が菅原社・榛名社・三峯社で、右が御嶽社。

鳥居のすぐ左手には女塚社。

鳥居のすぐ左手には女塚社。

その左手に天和三年(1683)ととても古い庚申塔。

その左手に天和三年(1683)ととても古い庚申塔。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

上馬周辺の信仰を感じさせてくれる一画。

これらは旧上馬引沢村と旧中馬引沢村に祀られていたものが、明治の合祀政策で当社境内に遷座したものが多い。

地域の鎮守として中心にあった事が伝わる。

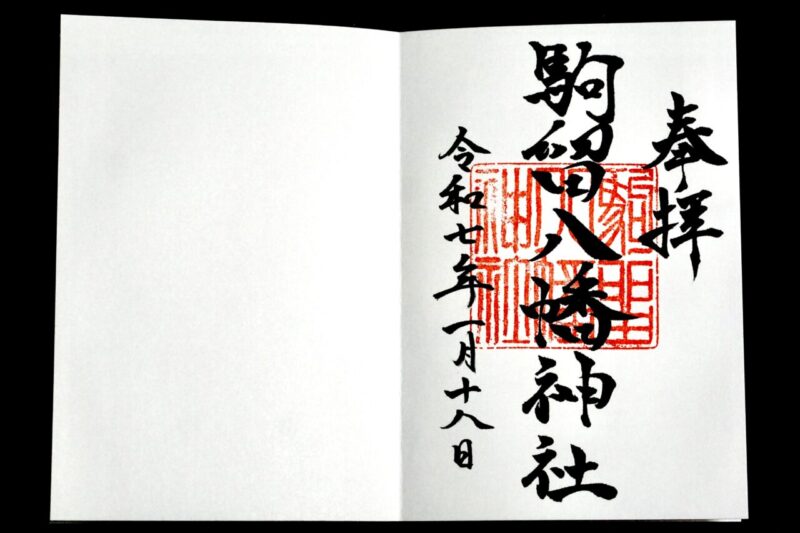

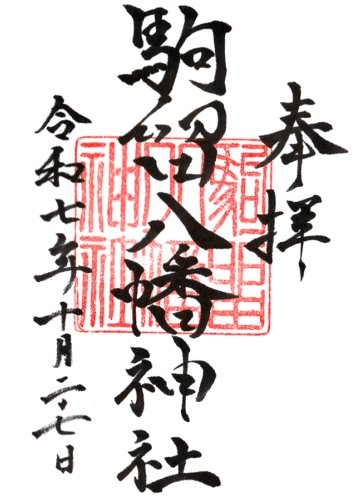

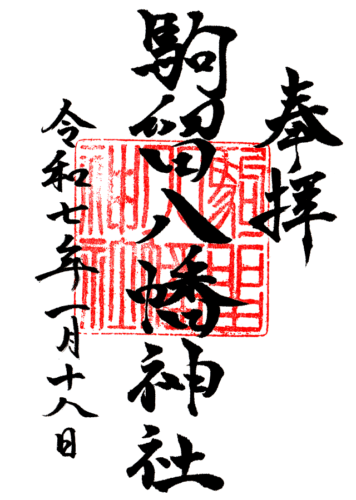

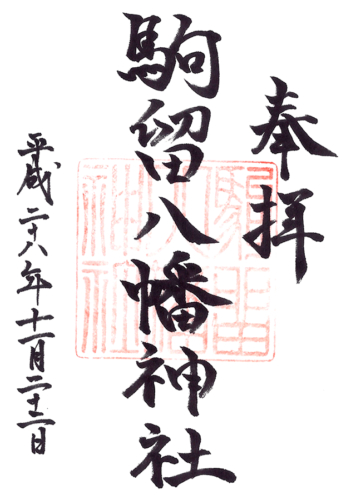

駒留八幡神社の御朱印

御朱印には「駒留八幡神社」の朱印。

帳面に書いて下さり有り難い。

帳面に書いて下さり有り難い。

所感

上馬の鎮守である当社。

当時の領主によって創建され、村民だけでなく、その時代時代の領主達からの崇敬を集めた。

常磐姫の悲劇のエピソードは、現在の世田谷区の花「サギソウ」にも繋がっている。

塚の上に鎮座する本殿にも古い伝承が残されているように、当地の信仰や歴史が詰まった興味深い神社。

こ地域の方が参拝に立ち寄る姿を多く見かけ、今もなお地域から崇敬されるのが伝わる。

空気もよく古き良き地域の鎮守だと思う。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

参拝情報

参拝日:2024/10/27(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/11/22(御朱印拝受)

コメント