神社情報

川口神社(かわぐちじんじゃ)

御祭神:素戔嗚尊・菅原道真公・宇迦之御魂命・保食命・金山彦命

社格等:県社

例大祭:10月19・20日(例大祭)・12月15日(大歳祭/おかめ市)

所在地:埼玉県川口市金山町6-15

最寄駅:川口駅

公式サイト:─

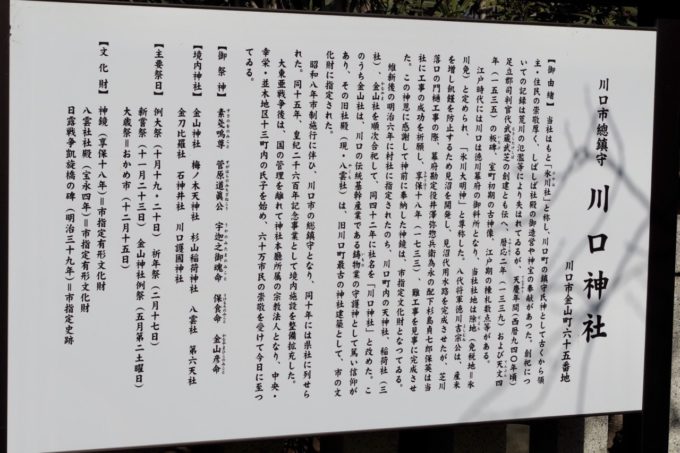

御由緒

当社はもと「氷川社」と称し、川口町の鎮守氏神として古くから領主・住民の崇敬厚く、しばしば社殿の御造営や神宝の奉献があった。創祀についての記録は荒川の水害により失はれてゐるが、天慶年間(西暦940年頃)足立郡司判官代武蔵武芝の創建とも伝へ、暦応二年(1339)および天文四年(1535)の板碑、室町初期の古神像、江戸期の棟札数点等がある。

江戸時代には川口は幕府の御料所となり、当社社地は除地(免税地=氷川免)と定められ、氷川大明神と尊称した。徳川第八代将軍吉宗公は、産米を増し飢饉を防止するため見沼を開発し、見沼代用水路を完成させたが、芝川落口の門樋工事の際、幕府勘定役井澤弥惣兵衛為永の配下杉山貞七郎保英は当社に工事の成功を祈願し、享保十八年(1733)難工事を見事に完成させた。この神恩に感謝して神前に奉納した神鏡は、市指定文化財となってゐる。

維新後の明治六年に村社に指定されたのち、町内の天神社、稲荷社(三社)、金山社を合祀して、同四十二年に社名を「川口神社」と改めた。このうち金山社は、川口の伝統基幹産業である鋳物業の守護神として篤い信仰があり、その旧社殿(現・八雲社)は川口町最古の神社建築として、市の文化財に指定された。

昭和八年市制施行に伴ひ、川口市の総鎮守となり、同十年には県社に列せられた。

大東亜戦争後は、国の管理人を離れて神社本廳所属の宗教法人となり、中央・幸栄・並木地区十三町会の氏子を始め、五十万市民の崇敬を受けて今日に至ってゐる。(頒布の資料より)

参拝情報

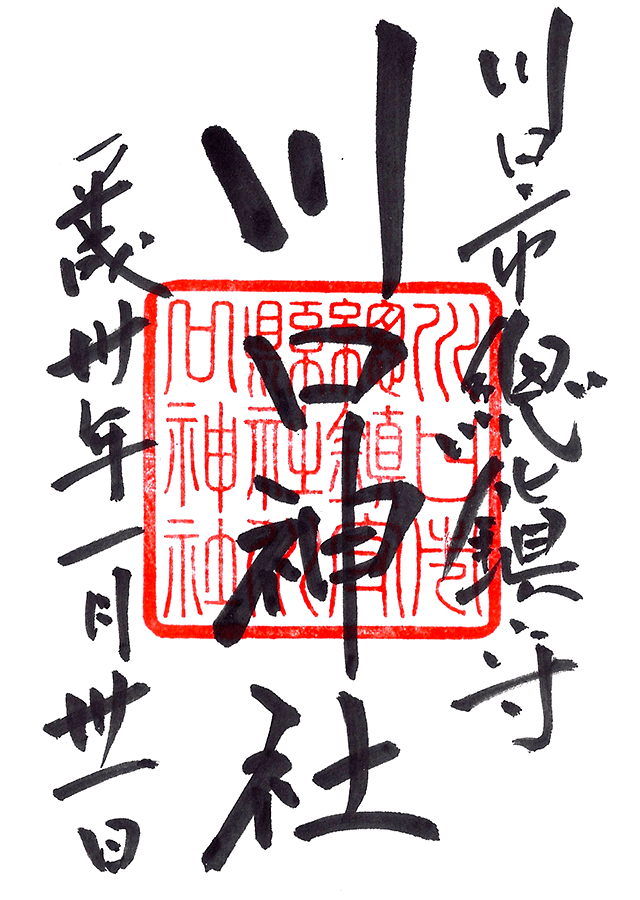

参拝日:2018/01/31(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

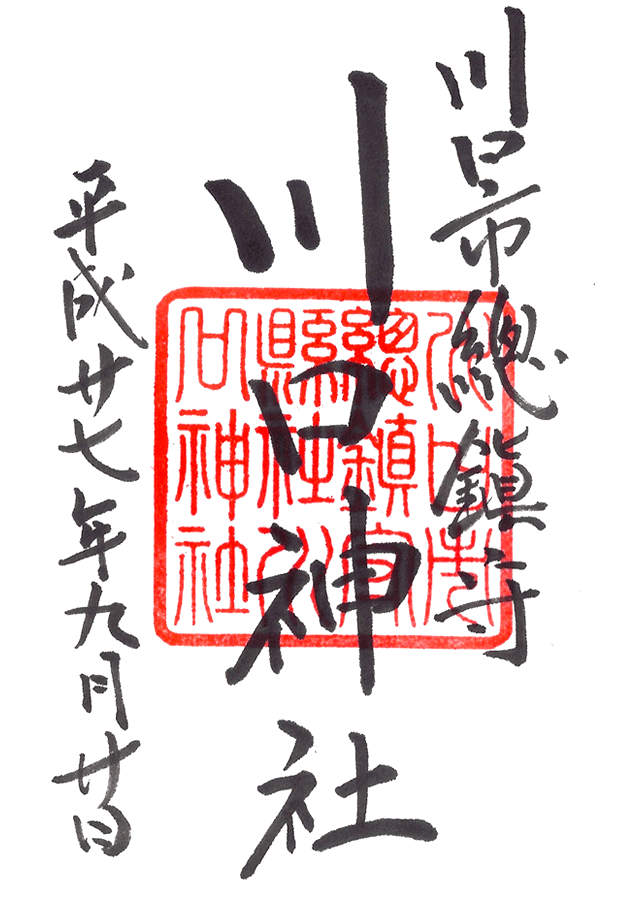

参拝日:2015/09/20(御朱印拝受)

御朱印(現在は授与していない)

2019年11月現在、御朱印の対応が難しくなったため、しばらく御朱印を行わないとの事。

御朱印を頂くことはできないので、その点を理解した上で参拝して頂きたい。

※川口神社の権禰宜さんより情報提供

※現在は御朱印をやられていないので筆者参拝時のものを掲載。(頂くことはできない)

歴史考察

川口市の総鎮守である川口神社

埼玉県川口市金山町に鎮座する神社。

旧社格は県社で、川口市の総鎮守。

古くは「氷川社」と称し、氷川信仰の神社であった。

明治に入り周辺の多くの神社を合祀し「川口神社」に改称、その後の川口市の市制施行により川口市総鎮守とされた。

境内には別宮として「金山神社」が鎮座しており、川口の特産である鋳物の守護神とされ崇敬を集めている。

また12月15日の大歳祭は「おかめ市」と呼ばれ、川口市最大のお祭りとして知られている。

平安時代中期に氷川社として創建

創建については度重なる水害によって記録が失われており不詳。

社伝によると、平安時代中期の天慶年間(938年-947年)に創建と伝わる。

足立郡司判官代・武蔵武芝が「武蔵一宮氷川神社」を勧請したと云う。

武蔵国造家として代々足立郡司を務める氏族で「武蔵一宮氷川神社」を祀っており、武蔵国の地方官として活躍したものと見られている。

郡司(ぐんじ)とは中央から派遣された国司の下で郡を治める地方官の事。

『将門記』では名郡司と評していて、国司と対立した際に平将門に調停を依頼。

これが平将門の乱の遠因となり、将門が討たれた後の消息は不明となっている。

「武蔵一宮氷川神社」から勧請されたように、当社は「氷川社」と称され、氷川信仰の神社として崇敬を集めた。

小河口と呼ばれた川口・街道の整備

現在の川口市周辺は古くは「小河口(こがわぐち)」と呼ばれた。

地名の由来は、芝川と入間川(現・荒川)の合流する河口に位置する事から来ている。

中世には、鎌倉街道中道として街道が整備されていて、当地は古くから集落があった。

当社はそうした川口の鎮守として崇敬を集めた。

幕府の御料所とされた江戸時代・奉納された神鏡

江戸時代になると日光御成街道の宿場として川口宿が成立。

人の往来の多い街道沿いにあって当社も崇敬を集めたとされる。

こうした事から川口や当社は徳川将軍家から庇護される事となる。

川口は、幕府の御料所となり当社の社地は除地とされた。

当社は「氷川大明神」 と称され崇敬を集めた。

また、名主・宇田川家によって社殿の再建や修造が行われている。

享保十年(1725)、徳川第八代将軍・徳川吉宗は、産米を推奨し見沼を開発を推し進める。

吉宗に命じられた幕府勘定役・井澤弥惣兵衛為永の配下である勘定衆の杉山貞七郎保英は、当社に工事の成功を祈願し、享保十八年(1733)難工事を成功させ、神恩に感謝して神鏡1面を奉納した。

(川口の文化財より)

(川口の文化財より)

神鏡の裏面には「奉納 御寶前 氷川大明神」「武州川口町鎮守」などの銘が見える。

川口町の鎮守であった事や「氷川大明神」として崇敬を集めた事が窺える。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(川口町)

氷川社

村の鎮守なり。本地佛十一面観音を安ず。

末社。天神社。天王社。諏訪社。稲荷社。

別當延命寺

新義真言宗錫杖寺末なり。雨寶山大悲殿と号す。本尊地蔵を安ず。開山を良栄と云。元和四年の起立なり。

川口町の「氷川社」と記されているのが当社。

村の鎮守と書かれていて、川口町の鎮守であった事が分かる。

本地仏として十一面観音を安置していたと云う。

別当寺は「延命寺」(現・廃寺)が担っていた。

古くから鋳物で知られた川口・鋳物の守護神である金山権現社

また、当社に合祀され、現在は別宮としても祀られている「金山神社」も記されている。

(川口町)

金山権現社

鋳物師等が鎮守なり。神体は白狐に乗たる像を安ず。東明院持なり。

「金山権現社」として記されているのが、現在の「金山神社」。

「鋳物師等が鎮守なり」とあるように、川口の特産である鋳物の守護神であった。

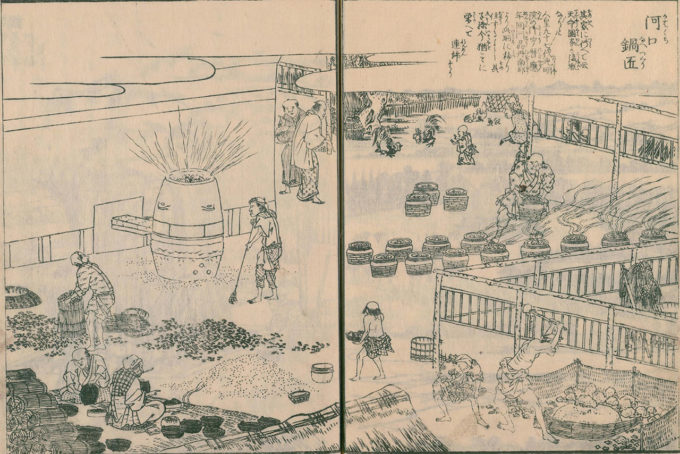

当時から川口が鋳物で知られていた事は、天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』にも記されている。

「河口鍋匠」として描かれた見開きの1枚。

左下に炭俵を見る事ができ、木炭を燃料にして鉄を溶かし、鉄鍋を作っている様子を描いている。

鍋の鋳物工場と云う事ができ、川口の鋳物を江戸市民は使っていたと云えるだろう。

明治以降に多くの神社を合祀し川口神社へ改称

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治二十七年(1894)、近隣の「天神社」を合祀。

明治三十五年(1902)、近隣の「第六天社」「石神井社」を境内社として遷座。

明治四十年(1907)、近隣の「稲荷社」3社を、境内社「杉山稲荷神社」に合祀。

明治四十二年(1909)、上述した鋳物の守護神「金山神社(金山権現社)」を合祀。

これを機に「氷川社」から現在の「川口神社」へ改称。

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

川口町の地名が残り、当社は川口町の鎮守として崇敬を集めた。

当時はまだ川口駅が開業する前で、現在の駅周辺は農地であり、当社や岩槻街道を中心に町家が多く見られ発展していた事が窺える。

明治四十四年(1911)、神饌幣帛料供進神社に指定。

川口市の発足により川口市総鎮守に・県社へ昇格

大正十二年(1923)、関東大震災によって神楽殿が全壊。

昭和二年(1927)、火災によって拝殿・幣殿・本殿・末社などを焼失。

昭和四年(1929)、拝殿・幣殿・神楽殿などを再建。

昭和八年(1933)、川口町・横曽根村・青木村・南平柳村が合併して川口市が発足。

当社は川口市の総鎮守となる。

昭和十年(1935)、県社に昇格。

現在も社号碑には「縣社 川口神社」の文字が残る。

現在も社号碑には「縣社 川口神社」の文字が残る。

昭和十八年(1943)、紀元二千六百年記念事業として、本殿・神門・手水舎が完成。

戦後になり境内整備が行われていく。

昭和二十二年(1947)、合祀していた「金山神社」を独立させ境内社とする。

その後も、多くの境内整備が行われて現在に至る。

その後も、多くの境内整備が行われて現在に至る。

境内案内

川口市の総鎮守・立派な大鳥居と神門

最寄駅の川口駅からは徒歩数分と比較的近い距離。

南向きに表参道があり、立派な大鳥居が立つ。

南向きに表参道があり、立派な大鳥居が立つ。

大鳥居を潜ると右手が「川口神社公園」と云う公園として整備。

川口市の総鎮守として崇敬を集める当社だが、こうした児童公園の整備から地域の鎮守として親しまれている。

川口市の総鎮守として崇敬を集める当社だが、こうした児童公園の整備から地域の鎮守として親しまれている。

大鳥居の先に神門。

昭和十八年(1943)に造られたもの。

昭和十八年(1943)に造られたもの。

神紋や透かし彫りなどが施されている。

神紋や透かし彫りなどが施されている。

その前に一対の大きな狛犬があり、右手の社号碑には「縣社」の文字が残る。

その前に一対の大きな狛犬があり、右手の社号碑には「縣社」の文字が残る。

神門を潜って右手に手水舎。

こちらも神門と同じ年に造られたと云う。

こちらも神門と同じ年に造られたと云う。

戦前に再建された立派な社殿

参道の正面に社殿。

昭和二年(1927)の火災で社殿が焼失したものの、昭和四年(1929)には拝殿と幣殿が再建。

昭和二年(1927)の火災で社殿が焼失したものの、昭和四年(1929)には拝殿と幣殿が再建。

状態良く管理維持されていて、拝殿前には鋳物で造られた天水桶も見る事ができる。

状態良く管理維持されていて、拝殿前には鋳物で造られた天水桶も見る事ができる。

扁額には彫りの深い見事な彫刻が施され、崇敬の篤さが伝わる。

扁額には彫りの深い見事な彫刻が施され、崇敬の篤さが伝わる。

本殿は昭和十八年(1943)に再建されたもの。

紀元二千六百年記念事業として、神門や手水舎と共に完成。

紀元二千六百年記念事業として、神門や手水舎と共に完成。

かつて「氷川社」と呼ばれたように氷川信仰の素盞鳴尊(すさのおのみこと)を祀り、明治以降に近隣の神社を合祀したため、菅原道真公・宇迦之御魂命・保食命・金山彦命も祀られている。

かつて「氷川社」と呼ばれたように氷川信仰の素盞鳴尊(すさのおのみこと)を祀り、明治以降に近隣の神社を合祀したため、菅原道真公・宇迦之御魂命・保食命・金山彦命も祀られている。

川口の特産である鋳物の守護神・金山神社

社殿の右手には別宮扱いである金山神社が鎮座。

江戸時代以降、川口鋳物産業の発展に伴い、鋳物の守護神「金山権現」として篤い崇敬を受けてきた。

江戸時代以降、川口鋳物産業の発展に伴い、鋳物の守護神「金山権現」として篤い崇敬を受けてきた。

合祀政策を受けて明治四十二年(1909)に当社に合祀されていたが、戦後になり昭和二十二年(1947)に別宮として金山神社が独立。

合祀政策を受けて明治四十二年(1909)に当社に合祀されていたが、戦後になり昭和二十二年(1947)に別宮として金山神社が独立。

金属に関する技巧の守護神、金山彦命の御分霊を奉祀している。

金属に関する技巧の守護神、金山彦命の御分霊を奉祀している。

金山神社の独立には氏子の熱い要望があったと云い、細かい彫刻が施された見事な社殿となっている。

金山神社の独立には氏子の熱い要望があったと云い、細かい彫刻が施された見事な社殿となっている。

明治三十八年(1905)には、「川口鋳物業組合(現・川口鋳物工業協同組合)」が創立。

現在も鋳物は川口の特産として知られ、中でも昭和三十九年(1964)に開催した東京オリンピックで使用された、国立競技場の聖火台は川口鋳物の代表作として知られる。

富士塚・梅ノ木天神社・市文化財の八雲社・多くの境内社

参道の右手には富士塚が整備されている。

当社には昭和四年(1929)に当地の富士講が築造した富士塚が残されていた。

当社には昭和四年(1929)に当地の富士講が築造した富士塚が残されていた。

平成二十六年(2014)にその富士塚を移築し再整備。

平成二十六年(2014)にその富士塚を移築し再整備。

浅間大神を祀り境内社の浅間神社として崇敬を集めている。

浅間大神を祀り境内社の浅間神社として崇敬を集めている。

社殿の裏手にも多くの境内社が並ぶ。

梅ノ木天神社は、明治二十七年(1894)に当社に合祀された。

梅ノ木天神社は、明治二十七年(1894)に当社に合祀された。

昭和十一年(1936)、川口第一尋常高等小学校(現・本町小学校)の要望により分霊を遷座して梅ノ木天神社としたが、戦後になり当社へ社殿ごと遷された歴史を持つ。

昭和十一年(1936)、川口第一尋常高等小学校(現・本町小学校)の要望により分霊を遷座して梅ノ木天神社としたが、戦後になり当社へ社殿ごと遷された歴史を持つ。

社殿前には菅原道真公と縁の深い神牛像が置かれ、平成四年(1992)には現社殿の遷座祭が行われた。

社殿前には菅原道真公と縁の深い神牛像が置かれ、平成四年(1992)には現社殿の遷座祭が行われた。

梅ノ木天神社の左手に古い狛犬が保管されている。

文久三年(1861)に奉納された一対の狛犬。

文久三年(1861)に奉納された一対の狛犬。

長らく社頭を守護していたが、平成の整備の際に当地に移され保護されている。

長らく社頭を守護していたが、平成の整備の際に当地に移され保護されている。

社殿の裏手に三社合殿。

杉山稲荷神社、第六天社、石神井社が祀られている。

杉山稲荷神社、第六天社、石神井社が祀られている。

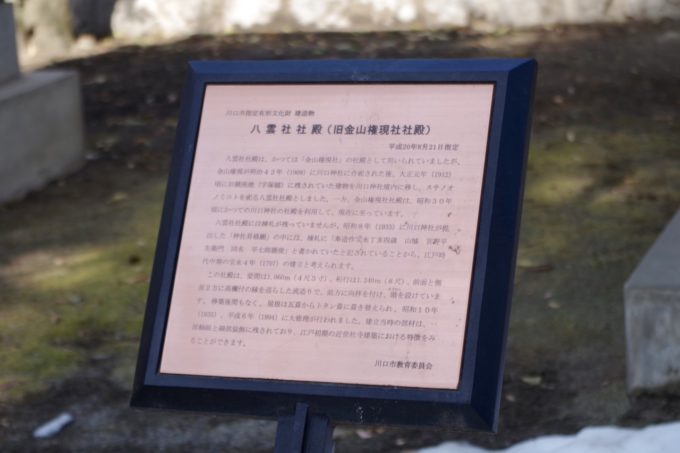

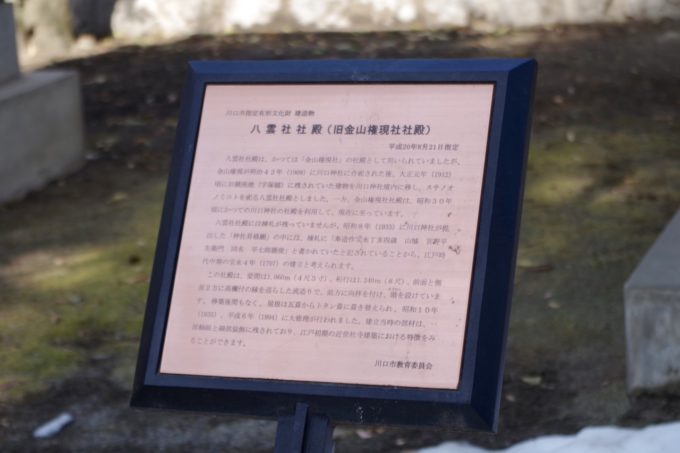

その左手にあるのが八雲社。

当社の御祭神と同じく素盞鳴尊を祀るが、氷川信仰の系譜ではなく祇園信仰(牛頭天王)の流れを汲む。

当社の御祭神と同じく素盞鳴尊を祀るが、氷川信仰の系譜ではなく祇園信仰(牛頭天王)の流れを汲む。

この八雲社の社殿は、金山権現社(金山神社)の社殿を利用したもの。

この八雲社の社殿は、金山権現社(金山神社)の社殿を利用したもの。

宝永四年(1707)建立の社殿で川口市の指定文化財。

宝永四年(1707)建立の社殿で川口市の指定文化財。

昭和十年(1935)と平成六年(1994)に大修理が行われ現存している。

昭和十年(1935)と平成六年(1994)に大修理が行われ現存している。

さらに金刀比羅社。

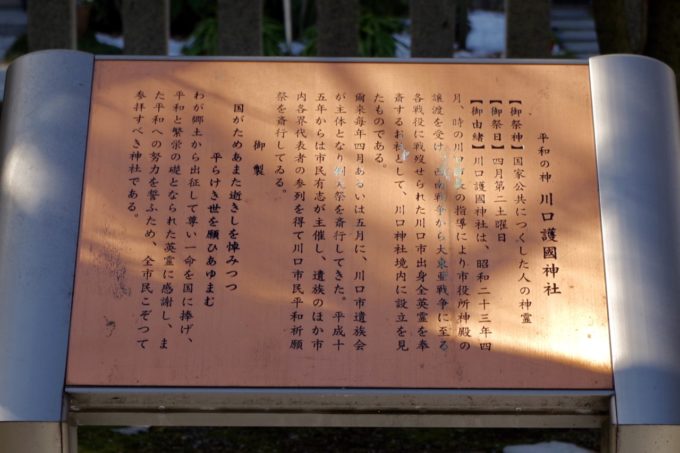

その左に川口護国神社と続く。

その左に川口護国神社と続く。

昭和二十三年(1948)に川口市役所にあった社殿を当地に遷座。

昭和二十三年(1948)に川口市役所にあった社殿を当地に遷座。

川口出身者の英霊を祀る護国神社として整備された。

川口出身者の英霊を祀る護国神社として整備された。

現在は御朱印を中止・頂くことはできない

2019年11月現在、御朱印の対応が難しくなったため、しばらく御朱印を行わないとの事。

御朱印を頂くことはできないので、その点を理解した上で参拝して頂きたい。

※川口神社の権禰宜さんより情報提供

所感

川口市の総鎮守として崇敬を集める当社。

古くは「氷川社」と称され、川口市内に数多くある氷川信仰の一社であった。

川口町の鎮守であったが、町の発展と共に、当社に多くの神社が合祀され「川口神社」に改称。

川口市が発足した際に川口市総鎮守となり、後に県社に昇格するなど、川口を代表する一社として整備され崇敬を集め続けている。

中でも境内社(別宮)の「金山神社」は、鋳物の産地である川口にとって大切な神社であり、当社に合祀された後に独立したり、金山権現の古い社殿が移築されていたりと歴史を伝える。

例大祭は10月に行われるのだが、それよりも毎年12月15日に行われる大歳祭「おかめ市」が有名で、数百の露店が立ち並ぶ川口市内最大規模のお祭りとして知られる。

商売繁盛の熊手が沢山が沢山売られるように、農作物の収穫と産業の発展を感謝するいわゆる「酉の市」に近いものの、川口市の神社では「おかめ市」として親しまれているのが興味深い。

川口の歴史と信仰を伝える良い神社である。

神社画像

[ 大鳥居 ]

[ 神門・社号碑 ]

[ 神門 ]

[ 社号碑 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 狛犬 ]

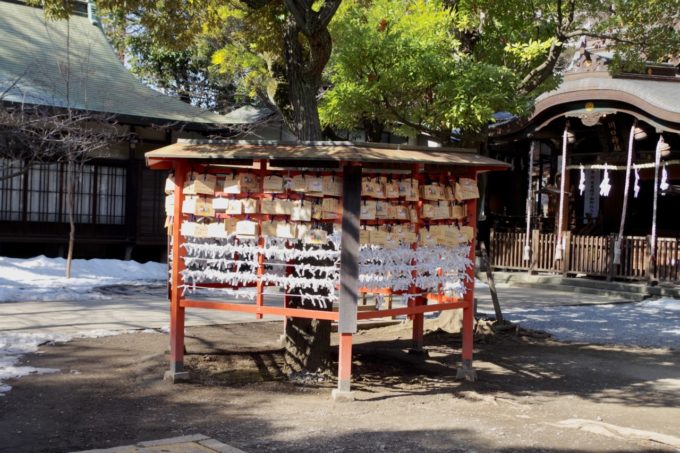

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 富士塚(浅間神社) ]

[ 石碑 ]

[ 神楽殿 ]

[ 金山神社 ]

[ 梅ノ木天神社 ]

[ 狛犬 ]

[ 恵比寿・大黒天 ]

[ 三社合殿 ]

[ 八雲社 ]

[ 金刀比羅社 ]

[ 銅像 ]

[ 川口護国神社 ]

[ 石碑 ]

[ 社務所 ]

[ 東鳥居 ]

[ 案内板 ]

コメント