目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

世田谷総鎮守の八幡さま

東京都世田谷区宮坂に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、世田谷の総鎮守。

源氏縁の八幡さまとして創建、さらに世田谷城主・吉良氏を崇敬を集めた。

「世田谷八幡宮」と称される他、地名から「宮坂の八幡様」とも呼ばれ親しまれている。

江戸の頃より奉納相撲が盛んで「江戸郊外三大相撲」の一社とされる。

現在も境内には土俵が置かれ奉納相撲が行われている。

神社情報

世田谷八幡宮(せたがやはちまんぐう)

御祭神:応神天皇(誉田別命)・仲哀天皇・神功皇后

社格等:郷社

例大祭:9月第3土・日曜

所在地:東京都世田谷区宮坂1-26-3

最寄駅:宮の坂駅・豪徳寺駅

公式サイト:https://80000.or.jp/

御由緒

世田谷八幡宮の御鎮座は、今から約九百数十年前、第七十三代堀河天王の寛治五年(1091)、当時陸奥国(奥州)の鎮守府将軍として任ぜられた源義家が、幾多の苦を重ねて清原家衡を金沢柵にて攻め平定した後三年の役(1087-1094)の頃です。

義家は、戦地からの帰途、この世田谷の里にて豪雨にあい、先に進めず天気快復を待つため十数日間滞在する事となりました。もとより敬神の念を厚く持つ義家は、今度の戦勝は日頃氏神(守神)として信仰する八幡大神様の御加護に依るものと深く感謝し、備前国(大分県)の宇佐八幡宮の御分霊を、この世田谷の地にお招き申上げ盛大なる勧請報斎・奉祝のお祭りを執り行い、里人に対しこの御祭神を郷土の鎮守神として厚く信仰するよう教えた、と云われています。また、そのとき兵士に奉祝相撲を取らせた事でも有名であり、現在でも奉納相撲として伝えられています。

その後の八幡様は当社に残る棟札によると「当社 八幡宮建立大檀那源朝臣頼貞。天文十五年丙午八月二十日建立、十二月二十日癸卯御遷宮」とあり、約四百数十年前の第百五代後奈良天皇の御世に世田谷城主であった吉良頼貞・頼康が社殿を修築造営し、またこの時、現在でも社宝として残っている備前雲次の太刀(二尺三寸)一振を寄進したと云われています。

このように当社八幡さまは吉良家の祈願所として、神職はその当時の家臣一家老職大場家の一分家たる大場氏により祭典が行われてきましたが、天正十八年(1590)豊臣秀吉の関東征伐にあたり吉良氏は小田原の北条氏と共に滅んでしまいました。

その翌年の天正十九年(1591)に江戸城に入城した徳川家康も、源氏の出身であり、その氏神八幡神を崇敬し、当社に社領として十一石を寄進しました。以来徳川家代々の将軍は、朱印地として社領11石を寄進する習わしとなりました。

明治維新後の八幡さまは、明治五年に世田谷の総鎮守として郷社宇佐神社となり旧世田谷村の地および羽根木を氏子地域と定めましたが、終戦後、神社は国家管理を離れたので、郷社の社格も廃止され、また、社名も朱印状などの文献により元来の世田谷八幡宮と復元されました。

昭和三十九年五月に社殿を改築し、現在の荘厳な社殿となり世田谷の鎮守の神様として多くの人達に厚く信仰されています。(境内の掲示より)

歴史考察

源義家(八幡太郎)によって創建の八幡さま

社伝によると、寛治五年(1091)に創建したと伝わる。

源義家(八幡太郎)によって創建されたと云う。

源頼義(みなもとのよりよし)の長男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称した。

関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事が多く、新興武士勢力の象徴とみなされ、義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

寛治五年(1091)、源義家が後三年の役からの帰途、当地で豪雨に会い天候回復を待つため滞在。

その際にこの度の戦勝は氏神である八幡大神の加護によるものと思い、「宇佐神宮」の分霊を当地に勧請し祀ったとされる。

永保三年(1083)-寛治元年(1087)に奥州で発生した戦い。

奥州を実質支配していた清原氏の内紛に、源義家が介入した事で始まり、清原氏を滅亡に追いやった戦いで、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった。

現在の「宇佐神宮(うさじんぐう)」(大分県宇佐市)。

豊前国一之宮で、全国にある八幡信仰の神社の総本社。

宇佐八幡と呼ばれ崇敬を集めている。

世田谷城主・吉良頼康による再興

天文十五年(1546)、当時の世田谷城主・吉良頼康が社殿を再興。

武蔵吉良氏の一族で戦国時代の武将。

世田谷城に居を構えたことから、「世田谷御所」と呼ばれた。

後北条氏(小田原北条氏)に従い、家臣ではなく食客として特別な待遇を与えられた。

鎌倉の「鶴岡八幡宮」を模して社殿を造営したとされる。

その際に現在も社宝として残る備前雲次の太刀を寄進したと云う。

当宮は世田谷城主・吉良氏の祈願所として庇護され崇敬を集めた。

吉良氏によって築かれた平山城。

現在の「豪徳寺」付近が城の主要部とされ、現在の世田谷城阯公園まで広がる。

吉良氏の居城で八代に渡り200年以上居城として栄え「吉良御所」とも呼ばれた。

徳川家康より朱印地を賜る・世田ヶ谷村の鎮守

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐によって後北条氏が滅亡。

後北条氏方についた吉良氏も滅亡している。

同年、関東移封された徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、徳川家康より十一石の朱印地を賜る。

これ以降、歴代の徳川将軍家により十一石を朱印地を賜り続けた。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

徳川将軍家からの庇護の他、世田ヶ谷村の鎮守として地域の人々などから広く崇敬を集めた。

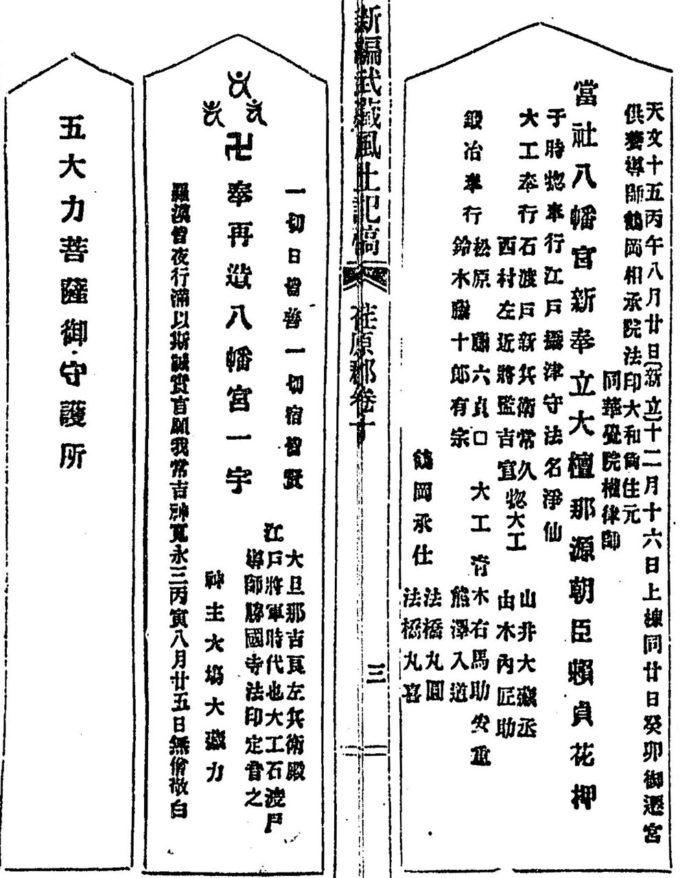

新編武蔵風土記稿に記された当宮

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう書かれている。

(世田ヶ谷村)

八幡社

社地三千三百二十坪。宇宮の坂と云所にあり。一村の鎮守なり。神主を大場氏と云。社領十一石を賜へり。社邊に古木の松杉生繁りて神さびたり。石階八段を登りて僅に平地あり。又八段を登りて経て社殿に至る。階下にそふて木造りの鳥居を建り。

拝殿

一間に五間二尺。萱ぶきにて南向なり。

本社

一間半に三間。桧皮ぶきにて南向なり。社殿に云、当社は天喜年中奥州の逆徒を退治の時、従三位源朝臣義家の勧請にして、其後数百の星霜を経て天文年中吉良頼貞の再建ありしなりと。按に此説妄誕にしてもつとも無稽の事なり。天喜四年源頼義命を蒙りて、奥州の安倍の頼時を伐しは、正史にあらはるる所なり。義家がために奥州の武衡家衡をほろぼしは寛治五年の事にして、天喜四年を去こと三十六年の後の事なれば、是等の事は更に論ずべくもあらず。又文安年中吉良の御所世田ヶ谷に居城ありし時、此宮を氏神と崇敬し、社領をもあまた寄附し、新に宮柱を造営ありしと云々。此説もうけがひがたし。既に当社の棟札に天文十五年丙午八月二十日新立、十二月二十日癸卯御遷宮と記す。又当社八幡宮新に建立し奉る、大檀那源朝臣頼貞ともあれば、此時初て造立せしこと著し、然るを社人等いかにも旧社とせん事を思ひて、其事跡をも糾さずかかる付会の事を傳へしなるべし。

末社

若宮社。天神社。太神社。疱瘡神社。何れも小社にして、本社に向ひ左の方に立。弁天社、本社に向ひて右の方小池の傍にあり。

御所櫻

本社に向て右鳥居の傍にある枯木なり。相傳ふ昔吉良左京太夫頼貞が館にありし櫻木にて、頼貞ことに愛せられ、天文15年8月20日此地に移し植しとなり。想ふに天文よりこのかた二百六七十年に及べり。此木はさせる古木とも思はれず。ことに櫻樹は他の木に比すれは年寿短きをや。

世田ヶ谷村の「八幡社」と記されているのが当宮。

「一村の鎮守なり」とあり、世田ヶ谷村の鎮守であった。

御由緒にある伝承も詳しく記されている。

また棟札もイラストで描かれているのが特徴的。

源義家(八幡太郎)による創建の御由緒については、根拠が薄いとあり、棟札には「天文十五年丙午八月廿日[新立](中略)當社八幡宮新奉立大檀那源朝臣頼貞花押」とある事から、天文十五年(1546)に吉良氏によって創建されたものとしている。

また吉良頼康が植えたとされる桜の木についても記されており「御所櫻」と呼ばれた。

当時の当宮は桜の名所でもあった。

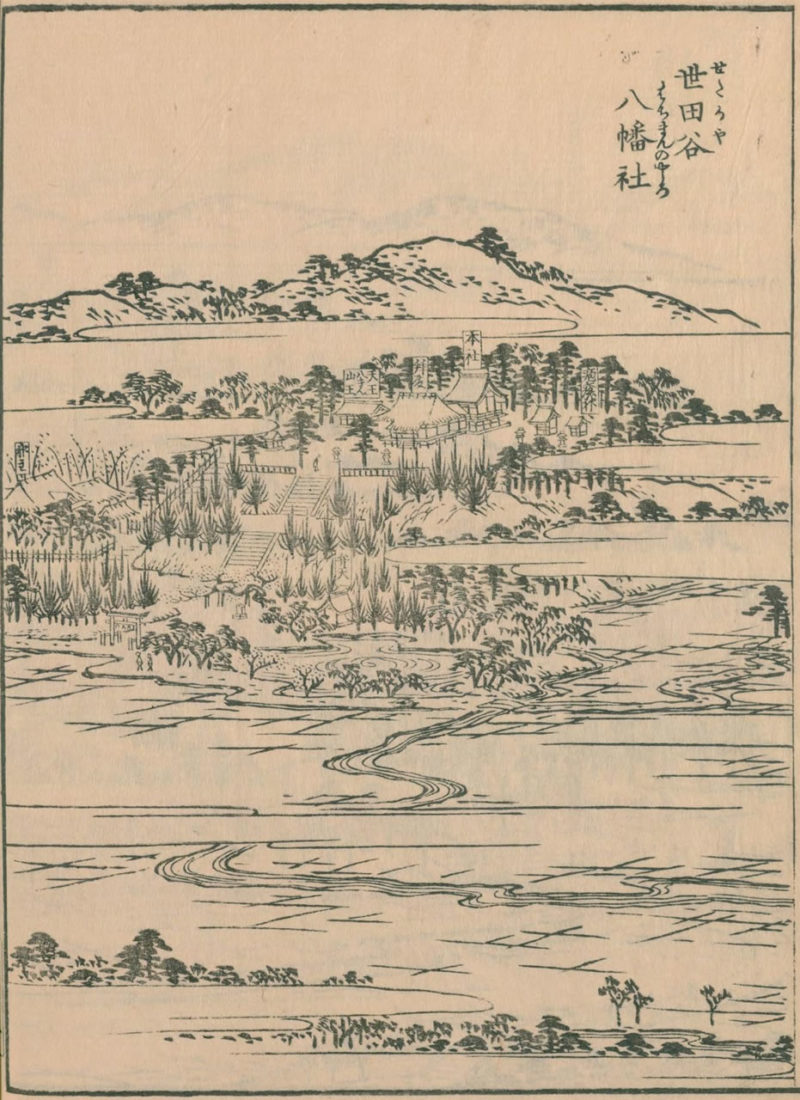

江戸名所図会に描かれた当宮

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「世田谷八幡社」として描かれた当宮。

境内の造りは現在とあまり変わらないように思う。

文化十年(1813)に本殿を造営しており、描かれているのがそれであろう。

現在と同様に右手に弁天池があり、石段の上の高台に社殿が鎮座。

当地周辺がのどかな農村であった事も伝わる。

江戸郊外三大相撲の一社・奉納相撲が盛んに行われる

江戸時代には奉納相撲が盛んであり、「江戸郊外三大相撲」の一社に数えられている。

奉納相撲が盛んだった「渋谷氷川神社」「大井鹿嶋神社」そして当宮の三社。

「江戸三大相撲」と称する事もあるが、いずれも江戸市中ではなく江戸郊外だったので「江戸郊外三大相撲」と称するほうが正しい。

当宮の社伝によると、奉納相撲の起源は源義家の時代に遡ると云う。

源義家が創建した際に兵士に奉祝相撲を取らせた事が、現在の奉納相撲の起源としている。

境内には土俵があり、奉納相撲は現在も行われている。

例祭時には名門である東京農業大学相撲部によって奉納相撲が行われる。

例祭時には名門である東京農業大学相撲部によって奉納相撲が行われる。

明治以降と戦後の歩み・戦後に社殿を造営

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、郷社に列した。

その際に「世田谷八幡社」から「宇佐神社」へ社号を改めている。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、世田ヶ谷村・経堂在家村・池尻村・若林村・三宿村・太子堂村・下北沢村・代田村や近隣の飛地が合併して、世田ヶ谷村が成立。

こうした8か村が合併して誕生した世田ヶ谷村の総鎮守として崇敬を集めた。

明治四十一年(1908)、近隣の「天祖神社」「北野神社」「稲荷神社」3社を合祀。

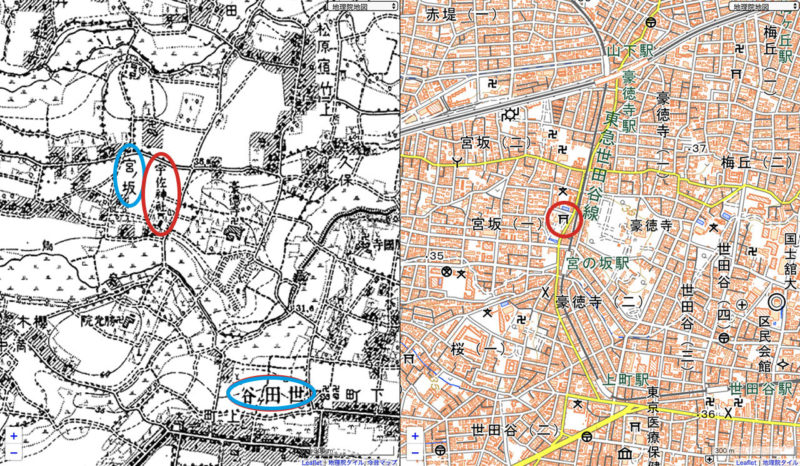

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「宇佐神社」と記してあり、当宮が「宇佐神社」の社号であった事が分かる。

「宮ノ坂」と云う地名もあり、これが現在の宮坂にあたる。

昭和二十一年(1946)、第二次世界大戦後に旧社格が廃止。

終戦後に当宮は「宇佐神社」から「世田谷八幡宮」の社号に戻している。

終戦後に当宮は「宇佐神社」から「世田谷八幡宮」の社号に戻している。

同年、陸軍機構整備学校校庭に祀られていた「自動車神社」を合祀。

昭和三十九年(1964)、現在の社殿を造営。

文化十年(1813)に造営された旧本殿はこの社殿内に納められている。

文化十年(1813)に造営された旧本殿はこの社殿内に納められている。

その後も境内整備が進み、現在も世田谷の総鎮守として崇敬を集めている。

境内案内

宮の坂駅の目の前に鎮座・朱色の大鳥居

最寄駅である宮の坂駅のほぼ目の前に鎮座。

南に面して表参道となり平成二年(1990)に御大典記念で建立された大鳥居が存在感抜群。

南に面して表参道となり平成二年(1990)に御大典記念で建立された大鳥居が存在感抜群。

大鳥居を潜るとその先に二之鳥居。

二之鳥居の先には緩やかな石段が続く。

二之鳥居の先には緩やかな石段が続く。

古い扁額には「八幡宮」の文字。

古い扁額には「八幡宮」の文字。

井戸水を使用した手水舎・子を抱いた狛犬

石段を上った左手に手水舎。

井戸水を使用した手水舎。

井戸水を使用した手水舎。

龍の吐水口で参拝時は花手水になっていた。

龍の吐水口で参拝時は花手水になっていた。

参道が続き正面少し左に社殿。

参道途中に一対の狛犬。

参道途中に一対の狛犬。

明治十年(1877)奉納の狛犬。

明治十年(1877)奉納の狛犬。

子持ちというよりもしっかりと子を抱いているような造形。

子持ちというよりもしっかりと子を抱いているような造形。

戦後に造営された社殿・本殿には自動車神社も合祀

社殿は昭和三十九年(1964)に造営されたもの。

朱色が特徴的で立派な社殿。

朱色が特徴的で立派な社殿。

鉄筋コンクリート造ながら荘厳な造り。

鉄筋コンクリート造ながら荘厳な造り。

本殿の中には、文化十年(1813)に造営された旧本殿が納められている。

本殿の中には、文化十年(1813)に造営された旧本殿が納められている。

当宮の社殿には明治以降に近隣の神社が数多く合祀されている。

中でも特徴的なのが昭和二十一年(1946)に合祀された「自動車神社」であろう。

中でも特徴的なのが昭和二十一年(1946)に合祀された「自動車神社」であろう。

大正十四年(1925)、世田谷区桜・桜丘(東京農業大学・東京農大付属第一高等学校周辺)に、「陸軍自動車学校」(後の陸軍機甲整備学校)が発足。

日本陸軍の軍学校の1つで、機甲車輌の整備に関する教育を目的とした学校であった。

しかしこの学校では発足以来、不吉な事が相次いだと云う。

これは古くから祀られていたお稲荷様が放置されているからだと云われたため、校内に「自動車学校」を創建して、以来、学校の守り神として信仰された。

終戦によって学校は解散、御神体は当宮に合祀された。

世田谷招魂社・多くの神社が合祀された高良神社

境内社は社殿の右手に二社。

途中には一対の狛犬。

途中には一対の狛犬。

大正六年(1917)奉納の狛犬。

大正六年(1917)奉納の狛犬。

こちらも子沢山の狛犬たちで可愛らしい。

こちらも子沢山の狛犬たちで可愛らしい。

左手に世田谷招魂社。

氏子戦没者をお祀りしている。

氏子戦没者をお祀りしている。

かつて世田谷1丁目にあった「乃木神社」の社殿を譲り受け整備された。

かつて世田谷1丁目にあった「乃木神社」の社殿を譲り受け整備された。

右手には高良神社(こうらじんじゃ)。

境内や氏子地域に祀られていた「天祖神社」「高良神社」「金比羅神社」「六所神社」「北野神社」「御嶽神社」「日御碕神社」「稲荷神社」が合祀された境内社。

境内や氏子地域に祀られていた「天祖神社」「高良神社」「金比羅神社」「六所神社」「北野神社」「御嶽神社」「日御碕神社」「稲荷神社」が合祀された境内社。

大正元年(1912)に境内末社として合祀されて以来、大切に信仰されている。

大正元年(1912)に境内末社として合祀されて以来、大切に信仰されている。

美しい弁天池を有する厳島神社・鴨や鯉の姿も

大鳥居を潜ってすぐ右手には厳島神社が鎮座。

朱色の鳥居の先には美しい弁天池。

朱色の鳥居の先には美しい弁天池。

弁天橋が架かりその先に厳島神社。

弁天橋が架かりその先に厳島神社。

江戸時代の頃から同じ場所に祀られている弁天さま。

江戸時代の頃から同じ場所に祀られている弁天さま。

小さな滝などとても綺麗に整備された一画。

小さな滝などとても綺麗に整備された一画。

弁天池には鴨や鯉の姿も。

弁天池には鴨や鯉の姿も。

実に癒やされる一画。

実に癒やされる一画。

2024年参拝時には鴨のための小屋も。

2024年参拝時には鴨のための小屋も。

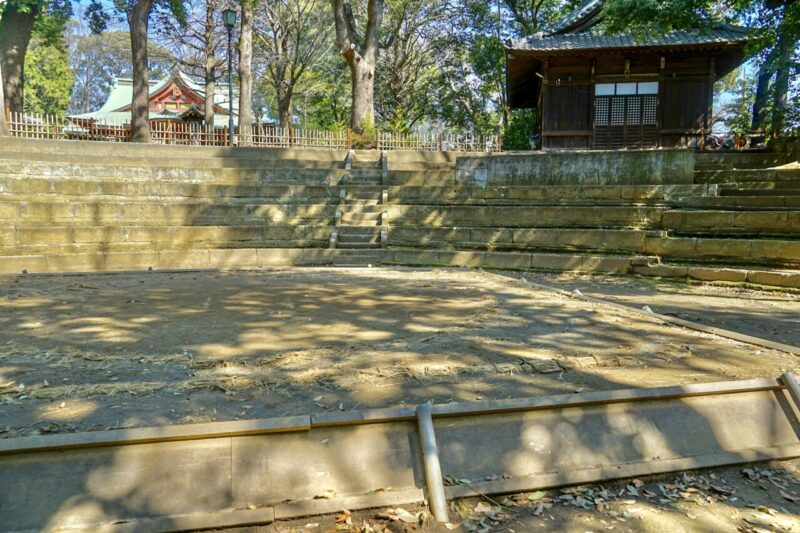

境内の土俵や力石・今も行われる奉納相撲

当宮は「江戸郊外三大相撲」に数えられる一社であり今も境内に土俵が残る。

ローマ遺跡のような円形劇場に近い美しい土俵で造りが見事。

ローマ遺跡のような円形劇場に近い美しい土俵で造りが見事。

境内に土俵がある神社は現在も幾つかあるが、その中でも特に美しく整備された土俵である。

境内に土俵がある神社は現在も幾つかあるが、その中でも特に美しく整備された土俵である。

奉納相撲が盛んだった「渋谷氷川神社」「大井鹿嶋神社」そして当宮の三社。

「江戸三大相撲」と称する事もあるが、いずれも江戸市中ではなく江戸郊外だったので「江戸郊外三大相撲」と称するほうが正しい。

例祭時には名門・東京農業大学相撲部によって奉納相撲が行われる。

さらに江戸時代や明治・大正に力士や村民たちの力比べに使われた力石も多く置かれている。

こうした力石からも相撲が盛んであった歴史を感じさせてくれる。

こうした力石からも相撲が盛んであった歴史を感じさせてくれる。

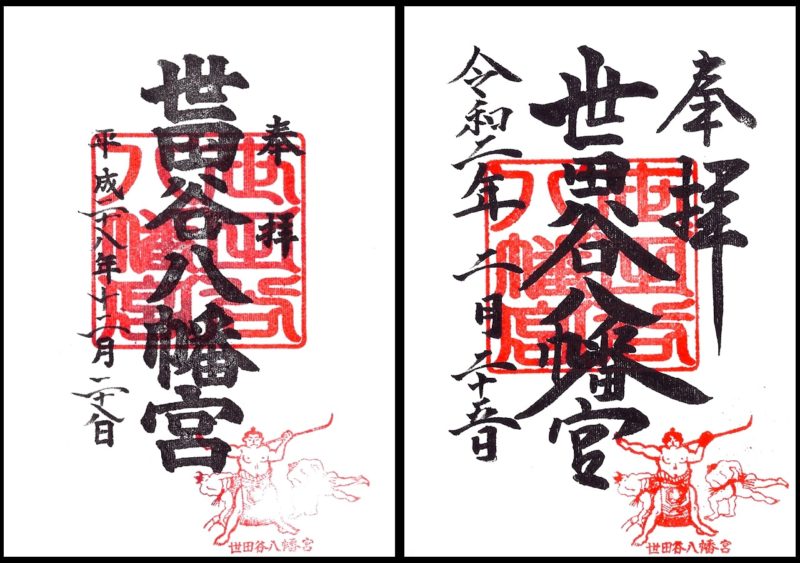

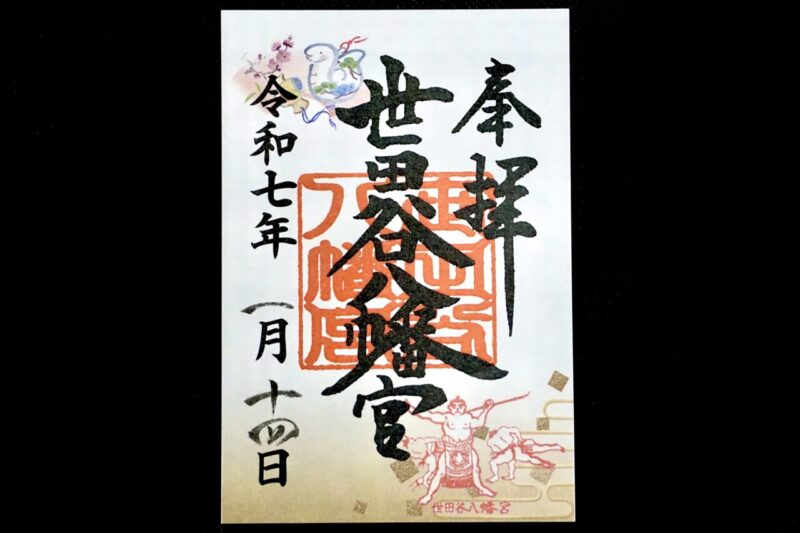

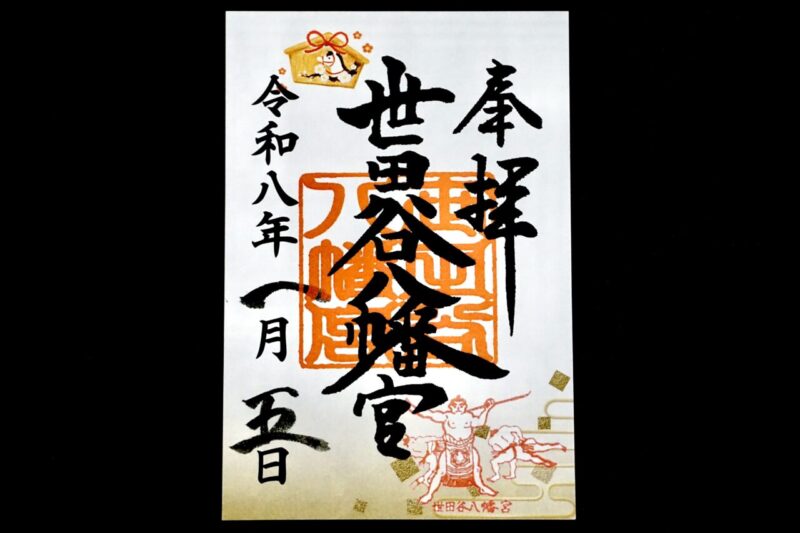

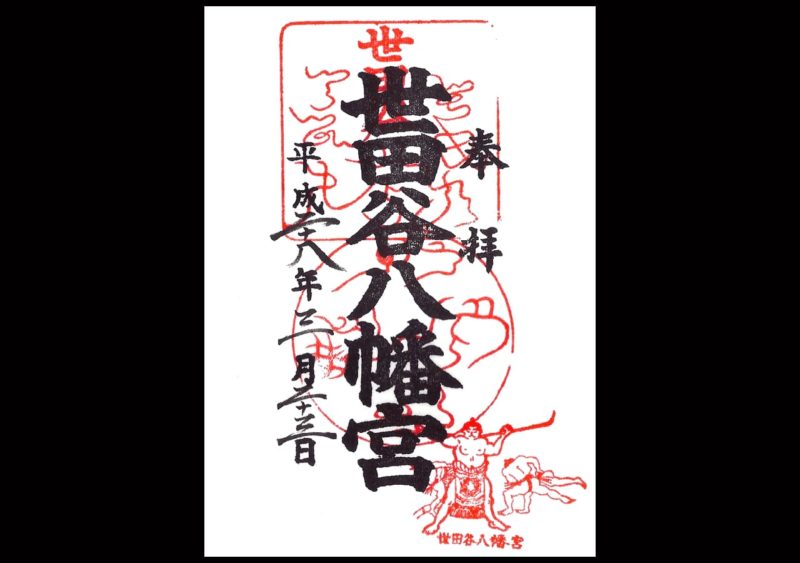

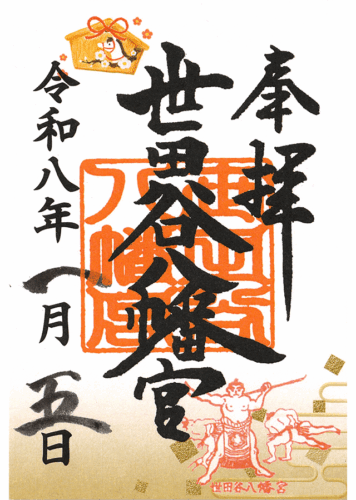

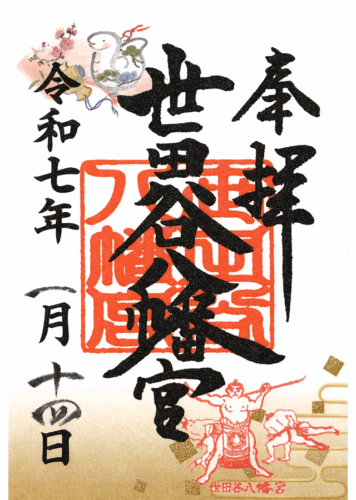

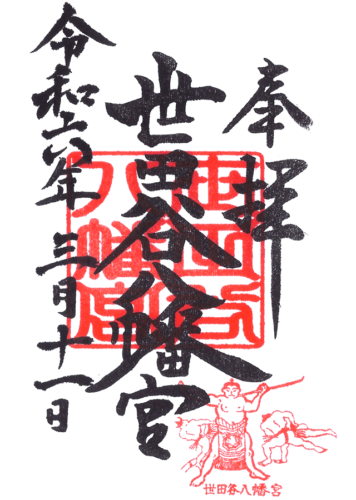

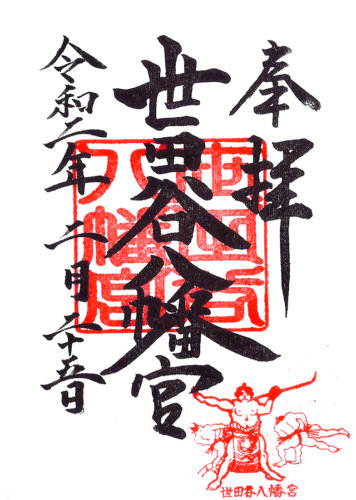

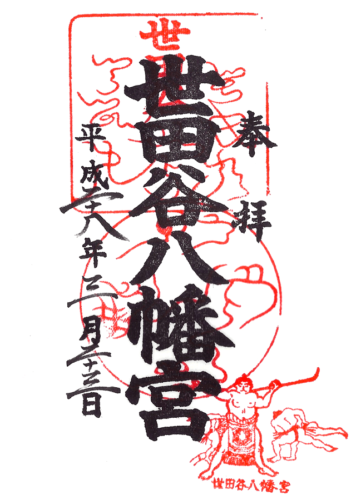

奉納相撲の様子が押印された御朱印

「世田谷八幡宮」の朱印、更に奉納相撲の様子をデザインした印が押印される。

社号部分などは印判となっているが、2016年に頂いたものと2020年に頂いたものでは書体が変わっている。

社号部分などは印判となっているが、2016年に頂いたものと2020年に頂いたものでは書体が変わっている。

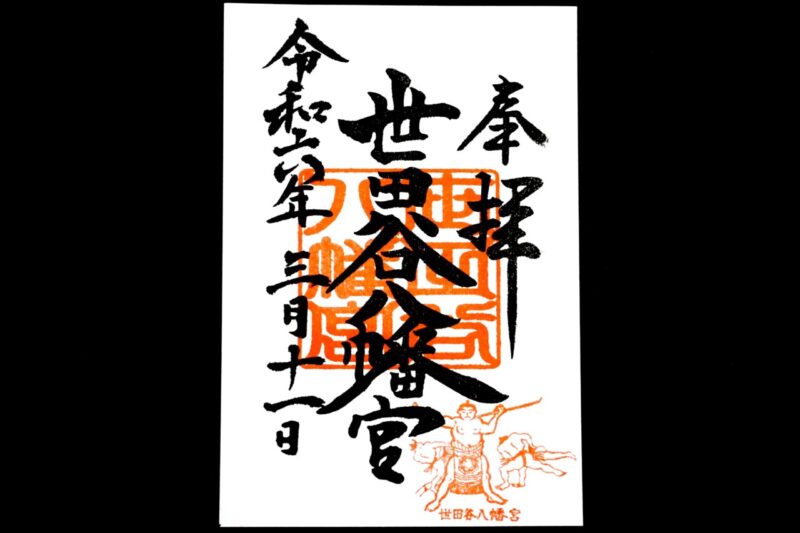

こちらは2024年に頂いたもの。

こちらは2024年に頂いたもの。

2025年1月には特別御朱印を用意。

干支の蛇が描かれた特別御朱印。

干支の蛇が描かれた特別御朱印。

こちらは2026年1月に頂いた御朱印で干支の馬の絵馬が描かれた御朱印。

こちらは2026年1月に頂いた御朱印で干支の馬の絵馬が描かれた御朱印。

2016年10月まで頂けた御朱印は神代文字を使用した珍しいものであった。

阿比留草文字で「うさのかみやしろ」とあり、旧社号である「宇佐神社」を意味している。

阿比留草文字で「うさのかみやしろ」とあり、旧社号である「宇佐神社」を意味している。※残念ながら現在はこの御朱印を頂くことはできない。

漢字伝来以前に古代日本で使用されたとされる多様な文字の総称。

真贋が議論の対象となる事が多く、贋作とされるものも多い。

ヲシテ、筑紫文字、阿比留草文字など多くの種類がある。

所感

世田谷総鎮守として崇敬を集める当宮。

社伝には八幡太郎による創建とあるが、実際は世田谷城主であった吉良氏による創建と思われる。

いずれにせよ、その頃から崇敬篤いのは疑いようもない事で、何より現在もこの規模で維持できているのは素晴らしい事に思う。

江戸時代の史料と比べてみても見劣りする事はなく、整備・維持されているのは、神職や氏子による崇敬の賜物であり、世田谷の中心神社としてあり続けた証拠でもある。

現在も行われている奉納相撲、そして円形劇場のような土俵も見事で、緑に囲まれた境内はとても心地よく落ち着ける。

世田谷の総鎮守にふわさしい良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

※2016年11月より御朱印を変更。

- 午年特別

- 通常

- 巳年特別

- 通常

- 通常

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2026/01/05(御朱印拝受)

参拝日:2025/05/04(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2024/03/11(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/02/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/12/28(御朱印拝受)

参拝日:2016/03/23(御朱印拝受)

コメント