神社情報

矢向日枝神社(やこうひえじんじゃ)

御祭神:大山咋命

相殿神:天御中主神・天津神七柱・国津神五柱・豊受比売命

社格等:村社

例大祭:10月吉日

所在地:神奈川県横浜市鶴見区矢向4-16-8

最寄駅:尻手駅・矢向駅

公式サイト:─

御由緒

当神社は、滋賀県大津の日吉神社の御分霊を勧請したもので、山王大権現、山王社等と称され、寛永十五年の創立と云い、古は、矢向村、市場村、江ヶ崎村、越塚村、古川村、下平間村、上平間村の七ヶ村の鎮守であった。棟札に依ると、寛永十五年、寛文三年、享保十年、天明二年、文化七年等の各時代に造営が行われ、各時代に亘って七ヶ村の造立する處とされていたが、天保の末に至って各村は分離し、当神社は、矢向一村の鎮守となったのである。その後、徳川氏に至っては若干の社地を寄進せられて神田耕地と称する所があったと云われるが、これが当神社の領地であったらしい。

往時、鶴見川、六郷川の氾濫で度々社殿は破損したこともあったが、天保十四年に再建し、明治六年、村社に列せられ、山王社を改めて日枝神社と改称し、同四十二年十二月一日、無格社十二柱、神明社、稲荷社の三社を併合の上、大正十一年十月六日、神饌幣帛料供進社(国又は市町村から産物を献納する)に指定された。

その後、昭和二十一年八月に宗教法人となり、昭和三十二年八月に氏子崇敬者の赤誠によって、御社殿の改修が行われ、平成十四年には宮神輿新調と境内整備の修復がおこなわれた。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2018/10/16(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/05/24(御朱印拝受)

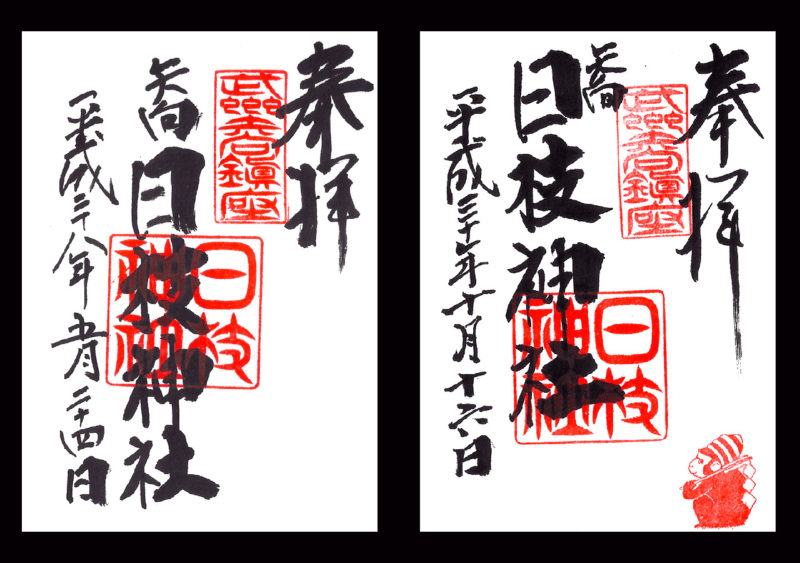

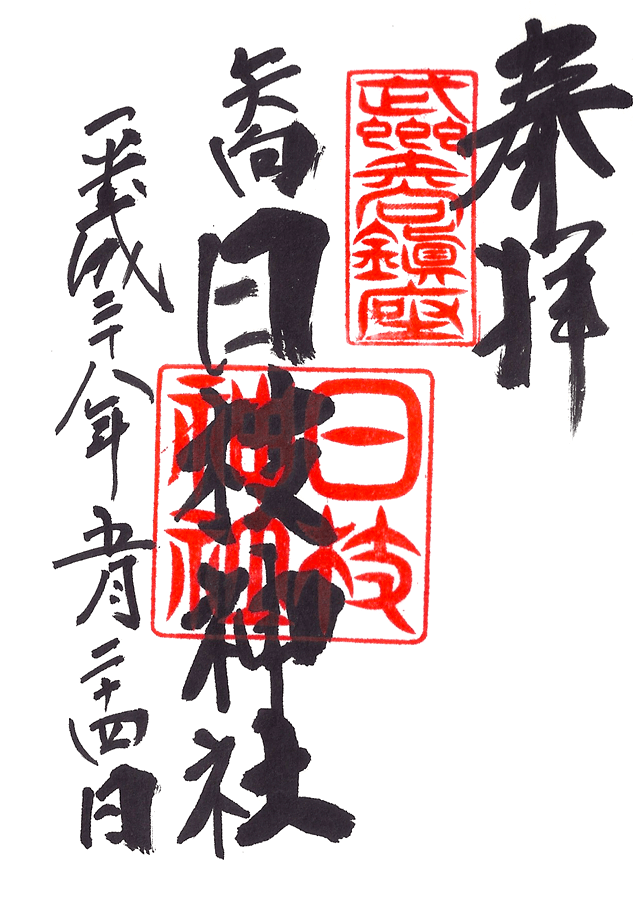

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※2018年参拝時は神使である猿のスタンプが追加されていた。

歴史考察

旧矢向村鎮守の山王さま

神奈川県横浜市鶴見区矢向にある神社。

旧社格は村社で、旧矢向村の鎮守。

近隣七ヶ村の鎮守として創建し、その後に矢向村の鎮守となる。

山王信仰の神社で、かつては「山王大権現」「山王社」等と称された。

現在の正式名称は「日枝神社」だが、他との区別から「矢向日枝神社」とさせて頂く。

近隣七ヶ村の鎮守として創建

社伝によると、寛永十五年(1638)に創建と云う。

滋賀県大津市「日吉大社」から勧請されたと伝わる。

山王信仰の神社で「山王社」と称された。

比叡山麓の「日吉大社」(滋賀県大津市)を総本社とする信仰。

山王とは「日吉大社」で祀られる神の別名で、比叡山に鎮まる神を指している。

神仏習合の時代は「山王権現」と称される事が多く、現在も「山王さん」「山王さま」と親しまれている。

山王信仰の神使は猿。

かつては矢向村・市場村・江ヶ崎村・越塚村・古川村・下平間村・上平間村と云う近隣七ヶ村の鎮守であったという。

よって七ヶ村の総鎮守であったと云えるだろう。

また当地区内には徳川家による寄進の神田耕地と呼ばれる社領があったとされる。

創建時の当社はそれなりに規模の大きな神社だったと推測ができる。

天保末年頃(1844前後)、各村分離。

当社は矢向村のみ鎮守となった。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(矢向村)

山王社

村の東へよりてあり。六尺四方の社にて覆屋を造れり。前に拝殿あり三間に三間半。語り傳へに往古は社領三千貫文の地ありて、近郷市場江ヶ崎塚越古川平間等の村までなへて当社を鎮守とせしと。此説もし實ならんには昔はことに大社にして、最古き宮柱なるべし。されど此事ただ云傳ふるのみにて今聊蹤跡なきときは、恐くはうきたる説なるべし。或云村内神田と云小名は、当社領の遺名ならんと。さもありしにや。最願寺持。

末社。天神稲荷合社。本社に向て右の方にあり。

矢向村の「山王社」となっているのが当社。

当時は「山王大権現」「山王社」とも称されていた。

七ヶ村の鎮守だった事が記されており、村内に残る神田という名も当社の社領の遺名という事も書かれていて、この辺は御由緒にある通り。

当時から古くはかなりの規模の大社であったと伝わっていたようだ。

別当寺は「最願寺」であり、現在も当社の近くに現存している。

延慶元年(1308)に創建の浄土真宗本願寺派寺院。

江戸時代まで当社の別当寺を担った。

本堂前には延慶二年(1309)銘の碑が残り、古くから当地が開拓されていた歴史を伝える。

矢向(やこう)の歴史・地名由来

矢向とかいて「やこう」と読むのは、初見だと中々難しい地名。

矢向周辺は、平安時代の頃まで、江戸湾に浮かぶ浮洲の一つであったと云う。

矢向で最も古いとされる「良忠寺」の創建が仁治元年(1240)である事から、その頃までには開拓が進められ農村が成立したと見られている。

矢向という名の由来は、諸説あるものの、古来川口(川の合流するところ)のことを「やこう」と言ったと伝わっており、それが転じて現在の矢向になったと思われる。

16世紀末までは多摩川の河口は今より南にあったとされており、矢向は多摩川の河畔に位置。

それ以降も鶴見川と多摩川に挟まれた農地であった事が分かる。

そういった地の鎮守として崇敬された当社。

それ故に川の氾濫による水害は絶えなかったと推測できる。

寛永十五年(1638)

寛文三年(1663)

延宝五年(1678)

宝永三年(1706)

享保十年(1726)

天明二年(1782)

文化七年(1810)

天保十四年(1843)

幾度も社殿の造営・屋根葺替が行われたのもそういった事情によるものと思われる。

また宝物や古記録などもこの時に多くが失われたのだろう。

明治以降の歩み・戦前の古写真・戦後の大改修

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)に村社に列した。

この際に「山王社」から現在の「日枝神社」へと改称。

この際に「山王社」から現在の「日枝神社」へと改称。

明治二十二年(1889)、市制町村制により周辺の村と合併し町田村が成立。

当地は町田村矢向となった。

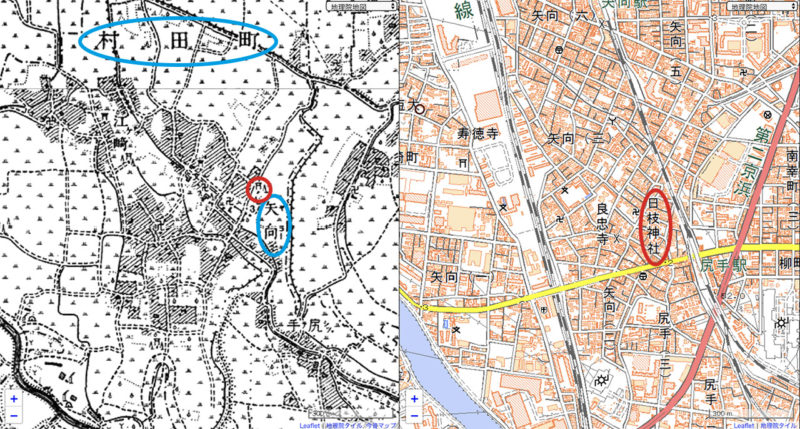

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

今はなく町田村の地名、今も残る矢向の地名も見る事ができる。

まだ各線路や第二京浜などもなく、農村だった当地を窺える。

明治四十二年(1909)、近隣の無格社「十二柱神」「神明社」「稲荷社」の三社を合祀。

これは当時の政府の合祀政策(一村一社を指導)の影響であろう。

大正十一年(1922)、神饌幣帛料供進社に指定された。

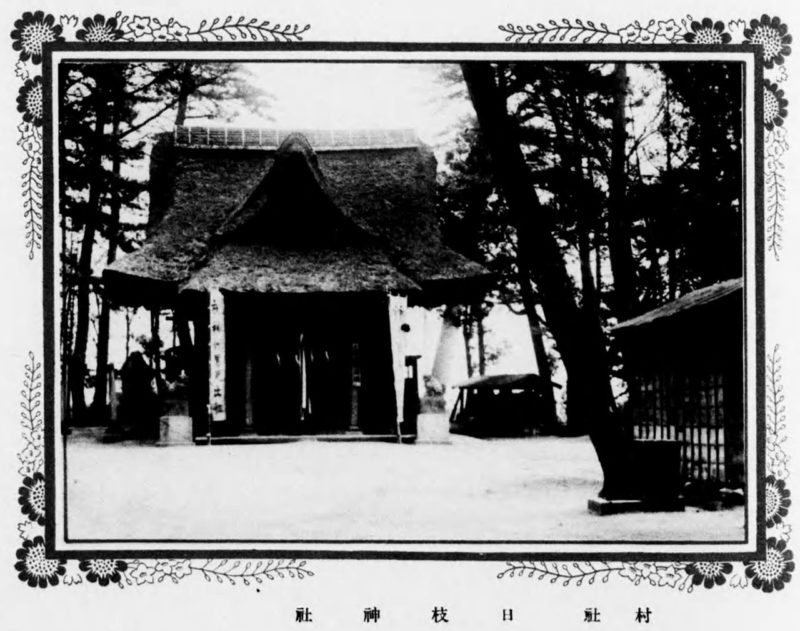

上画像は昭和十三年(1938)に万朝報横浜支局が発行した『神奈川県神社写真帖』。

「村社 日枝神社」として紹介されているのが当社。

かなり黒つぶれしてしまってはいるが、戦前の社殿の様子が分かる。

昭和三十二年(1957)、社殿の大改修が行われた。

現在の社殿はこの当時のものを基礎として引き継いでいる。

平成二十七年(2015)、社殿の大改修工事によって現在の拝殿が竣工。

平成二十八年(2016)、本殿も竣工し現在に至る。

平成二十八年(2016)、本殿も竣工し現在に至る。

境内案内

矢向の住宅街に鎮座・整備された参道

矢向の住宅街に鎮座する鎮守だが、最寄駅は南武線矢向駅よりも尻手駅のほうがやや近い。

線路に近い住宅街に鎮座している。

線路に近い住宅街に鎮座している。

通りに面して一之鳥居。

通りに面して一之鳥居。

整備された参道が続く。

整備された参道が続く。

参道途中に二之鳥居。

平成十四年(2002)に奉納された鳥居。

平成十四年(2002)に奉納された鳥居。

その先も比較的長めに参道があり、広い境内を有している。

その先も比較的長めに参道があり、広い境内を有している。

参道の左手にも西鳥居。

こちらは大正十四年(1925)と関東大震災後のもの。

こちらは大正十四年(1925)と関東大震災後のもの。

大改修が行われた新社殿

社殿はまだ新しさを感じる美しい造り。

拝殿は平成二十七年(2015)に竣工したばかり。

拝殿は平成二十七年(2015)に竣工したばかり。

改修という形になるがほぼ新造営に近い拝殿。

改修という形になるがほぼ新造営に近い拝殿。

組物などがやや黒ずんだ色なのが分かり、これは改修前の拝殿で使用していたものを再利用。

組物などがやや黒ずんだ色なのが分かり、これは改修前の拝殿で使用していたものを再利用。

若干ではあるが古い社殿の面影を残している。

若干ではあるが古い社殿の面影を残している。

本殿は平成二十八年(2016)に竣工したが、まだ本殿周辺の境内整備は続いている。

本殿は平成二十八年(2016)に竣工したが、まだ本殿周辺の境内整備は続いている。

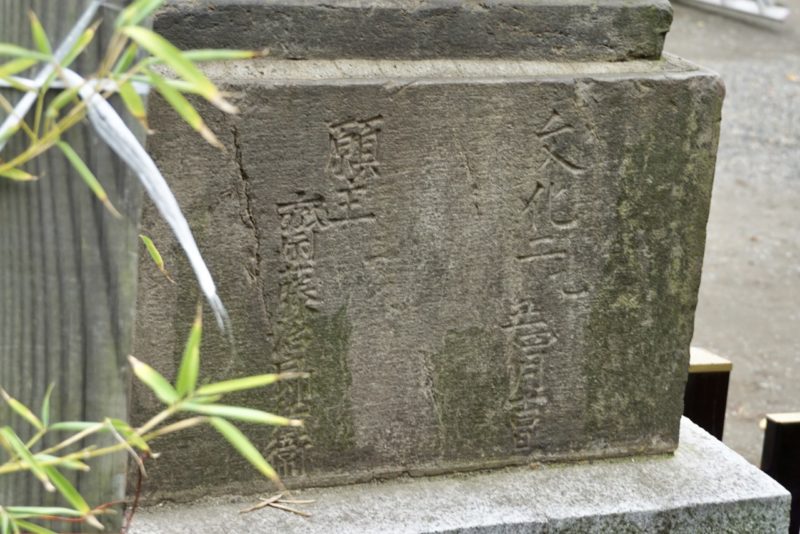

江戸時代の狛犬が現存・御神木の大銀杏

拝殿前には一対の狛犬。

ずしっと重量感を感じるずんぐりとした狛犬。

ずしっと重量感を感じるずんぐりとした狛犬。

文化二年(1805)に奉納されたものが現存。

文化二年(1805)に奉納されたものが現存。

願主は当地の名主の1人であろう。

願主は当地の名主の1人であろう。

ぐっと歯を食いしばるような吽型。

ぐっと歯を食いしばるような吽型。

笑顔にも見える阿型と、表情がユニークで状態もよく素晴らしい。

笑顔にも見える阿型と、表情がユニークで状態もよく素晴らしい。

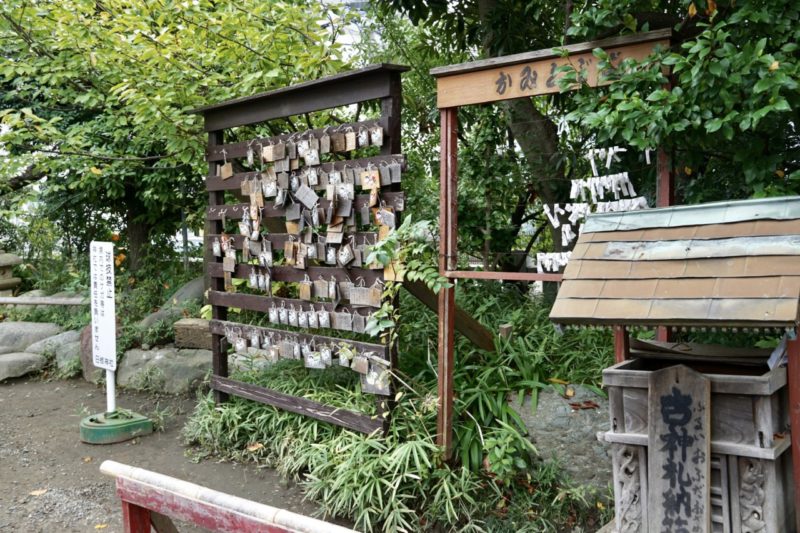

拝殿前に目を引く御神木。

御籤掛けが周囲に張られた御神木。

御籤掛けが周囲に張られた御神木。

大銀杏は横浜市名木・古木指定されている。

大銀杏は横浜市名木・古木指定されている。

やるき稲荷など多くの境内社

境内社は稲荷社などが複数鎮座。

社殿の右手にあるのは「やるき稲荷」。

社殿の右手にあるのは「やるき稲荷」。

ユニークな名前のお稲荷様で、元気を分け与える。

ユニークな名前のお稲荷様で、元気を分け与える。

参道左手には古い石碑や祠や庚申塔の数々。

浅間大神の碑。

浅間大神の碑。

いずれも周辺の祠が当地に遷されたのだろう。

いずれも周辺の祠が当地に遷されたのだろう。

その隣にも小さなお稲荷様。

その隣にも小さなお稲荷様。

さらに一之鳥居を潜ってすぐ右手にも稲荷社。

朱色の鳥居の奥には祠が2社。

朱色の鳥居の奥には祠が2社。

どちらも稲荷社が遷され整備されている。

どちらも稲荷社が遷され整備されている。

少し面白い形状だったのが神楽殿。

矢向の町内会館と繋がる形の神楽殿。

矢向の町内会館と繋がる形の神楽殿。

横に長い形状なのが興味深い。

横に長い形状なのが興味深い。

御朱印には神使である猿のスタンプ

御朱印は2018年参拝時に多少変更あり。

左が2016年参拝時のもので、右が2018年参拝時のもの。

左が2016年参拝時のもので、右が2018年参拝時のもの。

右下に可愛らしい猿のスタンプが押されるようになった。

山王信仰の神社では猿を神使とする。

猿との関連性については不明だが、比叡山山麓に鎮座する総本社「日吉大社」での原始信仰の名残りではないかと推測されている。

所感

矢向の鎮守として地域の崇敬を集めている当社。

境内はしっかりと整備がされており綺麗。

社殿の竣工からまだそう時間も経っておらず、真新しく新鮮な空気を感じ、中々に立派な造りになっており、氏子の崇敬の篤さを感じる事ができる。

本殿が竣工したのは、申年であり、山王信仰の神使は「猿」と合わせて縁起が良い。

2016年に参拝じは、70年以上毎日欠かさず参拝しているというご年輩の氏子さんとお話をする事ができたが、当社に対する崇敬と親しみを感じさせてくれ、しきりに「ここは良い神社」と言っていたのが印象的である。

地域に親しまれる氏神様であり、整備の行き届いた境内も、その証拠とも云えるだろう。

神社画像

[ 一之鳥居 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 本殿横(工事中) ]

[ 狛犬 ]

[ 社務所 ]

[ 御神木 ]

[ 石碑 ]

[ 古神札納箱 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ やるき稲荷 ]

[ 神楽殿 ]

[ 町内会館 ]

[ 石碑 ]

[ 東参道 ]

[ 西鳥居 ]

[ 小祠 ]

[ 稲荷社 ]

[ 神輿庫 ]

[ 石碑 ]

コメント