目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

東日本最古の天満宮・関東三大天神の一社

東京都国立市谷保に鎮座する神社。

延喜式内社の小社に比定される古社で、旧社格は府社。

菅原道真の三男・菅原道武によって創建された東日本最古の天満宮。

「亀戸天神社」「湯島天満宮」と合わせて「関東三大天神」とも称される。

交通安全祈願発祥の地としても知られる。

なお、谷保駅や谷保の地名は「やほ」と読むが、当社は「やぼてんまんぐう」が正しい読み方。

神社情報

谷保天満宮(やぼてんまんぐう)

御祭神:菅原道真公・菅原道武公

社格等:延喜式内社(小社論社)・府社

例大祭:9月25日

所在地:東京都国立市谷保5209

最寄駅:谷保駅

公式サイト:https://www.yabotenmangu.or.jp/

御由緒

昌泰四年右大臣菅原道真公筑紫太宰府に左降の折、第三子道武公は武蔵国多摩郡分倍庄栗原郷(現国立市谷保)に配流せられた。

延喜三年父君薨去の報に、道武公は思慕の情から父君の尊容を刻み鎮座したのが起りである。

天暦元年京都北野天満宮造営の折、当社の威霊を奉上され村上天皇の勅により神殿を造営され官社に列せられる。建治三年後宇多天皇の勅により藤原経朝書「天満宮」の扁額を納められる。その後、道武公の裔孫津戸三郎為守は源頼朝に仕え数々の武功を立てるが、養和元年十一月三日旧来の地(現在の国立府中インター付近)より神殿を現在の地に遷し、太宰府に模して梅香山安楽寺を興し、社務六院を置き祀典を司どった。

明治十八年には府社に昇格し東日本における天満宮としては最も古く、湯島天神、亀戸天神と並び関東三天神と称されている。(頒布の資料より)

歴史考察

菅原道真の三男による創建・東日本最古の天満宮

社伝によると、延喜三年(903)に創建と伝わる。

菅原道真の三男・菅原道武によって創建されたと云う。

昌泰四年(901)、右大臣・菅原道真が太宰府へ左遷される。

左大臣・藤原時平による謀略であったとされ、この際に道真の子息たちも配流となった。

平安時代の貴族・学者・政治家。

忠臣として名高く寛平の治を支えた右大臣にまで昇りつめた。

家格の低い道真へ反感を持った貴族により昌泰四年(901)に大宰府(福岡県太宰府市)へ左遷され、その2年後に現地で没した。

死後は対立した貴族たちが死亡、朝議中の清涼殿が落雷して朝廷要人に死傷者が出た。

これらは道真が怨霊と化したものと信仰され、天満天神として天神信仰の対象となった。

その後は神格化が進み「学問の神」として信仰を集めている。

配流された子息の中に道真の三男・菅原道武という人物がおり、道武は武蔵国多摩郡分倍庄栗原郷(現在の谷保)に配流されたと云う。

延喜三年(903)、菅原道真が薨去。

三男の道武は、思慕の情から自ら道真の像を刻み天神島(現・府中市本宿)に祀った。

これが当宮の創建起源とされている。

菅原道武も相殿に祀る・村上天皇の勅命で社殿造営

延喜二十一年(921)、道武が亡くなると道武は相殿に祀られた。

天暦元年(947)、「北野天満宮」(現・京都府京都市)造営の際、村上天皇の勅命により当社にも社殿が造営され、官社に列せられた。

末裔である津戸三郎為守によって現在地へ遷座

養和元年(1181)、道武の末裔である津戸三郎為守が霊夢を見たため現在地へ遷座。

その際に太宰府に倣って「梅香山安楽寺」(現・廃寺)を興し、 社務六院を置いた。

菅原道武の末裔とされ、武士から出家した人物と伝えられている。

治承四年(1180)に源頼朝の配下として、石橋山・安房国の合戦に功を立てた記録がある。

建久六年(1195)には「東大寺」の落成供養に頼朝が参詣した際に供奉して上洛。

浄土宗の開祖・法然の教えを受けて出家し尊願と称した。

法然の教えを受けた津戸三郎為守は、関東へ帰還後も法然の教えを信じて念仏したと云う。

事実、法然と津戸三郎為守との文書が今も9通現存。

しかし、80歳の歳に浄土往生を望み割腹自殺を図っている。

その時は絶命には至らなかったものの翌年に死去。

割腹を図った経緯は、法然が80歳で往生したためそれに倣ったと言われていて、それだけ法然に帰依していた事が伝わる逸話である。

当宮を創建した道武の末裔である津戸三郎為守によって現在地に遷座、別当寺が興され崇敬を集めた事が分かり、ここには浄土宗の開祖・法然の教えも多分に影響されていたものと推測できる。

後宇多天皇の勅により扁額が奉納・重要文化財

健治三年(1277)、後宇多天皇の勅により藤原経朝筆の「天満宮」の扁額が奉納。

これが現存、国の重要文化財に指定。

また鎌倉時代には木造獅子狛犬が奉納。

当初は本殿に安置されていたと云い、現在は国の重要文化財として宝物館に移されている。

このように朝廷からも庇護された神社だった事が分かり、古くから当宮は格式高い神社であった。

上谷保村と下谷保村鎮守・徳川将軍家より朱印地を賜る

江戸時代に入ると、谷保村が上谷保村・下谷保村に分村。

徳川将軍家より、朱印地13石5斗を賜る。

幕府などから寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

寛延二年(1749)、社殿を造営。

この時の本殿が改修されつつ現存。

この時の本殿が改修されつつ現存。

新編武蔵風土記稿に記された天満宮

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう記されている。

(上谷保村)

天満宮

社地一町三段。村の東の方にあり。本社二間に三間。拝殿二間半に三間南向。御朱印社領十三石五斗を附せらる。神體木の坐像長二尺五寸許束帶。社傳に菅神太宰府へ左遷の時三男道武玉川の邊へ遷され星霜を送らる。菅公薨じ玉ふを聞泣哀の餘り此像を彫刻せられしといふ。道武當地の縣主貞盛と云るもとにありてその女を妻として一子をまうけらる。これを菅原道英と號す。後孫津戸三郎爲守、僧法然に歸依して無常を感じ自殺せしと云。此社傳いふかしといへども此邊津戸三郎の因みあることはたしかなるべし。本宿彌勒寺に津戸勘解由左衛門尉、菅原規嗣の古碑あるを観てしるべし。當社古へは本宿にありしが後この地に遷せりとぞ縁起には養和元年六月三日遷れりと云ふかし。今其舊地を天神島といふ。遷座のとき假屋を設けし處を假屋坂といへりとなん。例祭毎年正月廿二地。二月廿五日。七十五膳の供具あり。又八月廿四日より廿六日まで獅子舞及角力神楽等あり。

本地堂。三間四方拝殿の東にあり。十一面観音木像長二尺五寸ばかり立身胎蔵に黄金物ありと云。

末社辨天社。小社。本社の北にあり。

神明熊野稲荷合殿。本社の後背にあり。小社。

稲荷淡島合殿。小社。本地堂の南にあり。

三郎殿社。小社。本社の南にあり。菅神の三男道武の社といふ。例祭十一月三日の夜新毅を供し又七十五膳の供具あり。此日は此地に遷座ありし日とも又は三郎薨去の日なりともいへり。

神寳。天満宮額一面。背に建治元年乙亥六月乙丑廿六日書之正三位藤原朝臣経朝とあり。社傳に後宇多帝勅定の扁額ありとは此事なり。別に水府の館より元禄三年納められし模刻あり背に祈祷のため寄進するの由を記せり。

狛狗二疋。村上帝の寄附したまへるよしをいへど詳ならず。

上谷保村の「天満宮」と記されているのが当宮。

当宮の社伝として現在に伝わる御由緒の多くがここに記載されている。

江戸時代の当時からしっかりと『天満宮略縁記』として社伝が残っていたからであろう。

神宝として「天満宮額一面」「狛狗二疋」があり、これは上述した通り現在も社宝として現存。

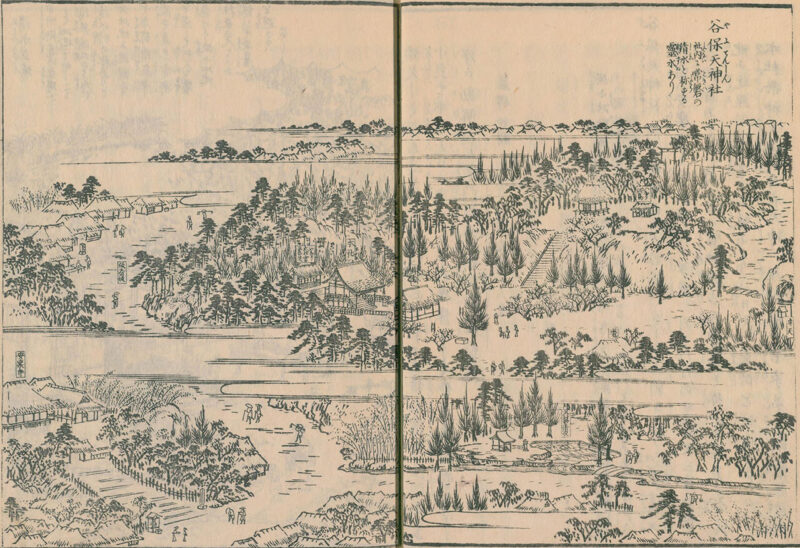

江戸名所図会に描かれた谷保天神社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「谷保天神社」と描かれた当社。

現在と境内の配置はかなり近く、既に江戸後期には現在に近い形になっていた事が分かる。

左側に甲州街道が描かれている。

左下に描かれているのは当社の別当寺「安楽寺」(現・廃寺)。

右上に鳥居があり、下り宮となっていて配置なども現在とかなり近い。

こちらに描かれている本殿は現存しているもの。

観音堂も見えるのだが、これは神仏習合時代を伝える。

弁天さまと弁天池も描かれている。

これらは当時から「常盤の清水」と称された霊水であったと云う。

嘉永四年(1851)、拝殿を造営。

この拝殿が改修されつつ現存。

この拝殿が改修されつつ現存。

明治以降の歩み・府社に列する・交通安全祈願発祥の地

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列する。

明治十四年(1881)、郷社に昇格。

明治十八年(1885)、府社に昇格。

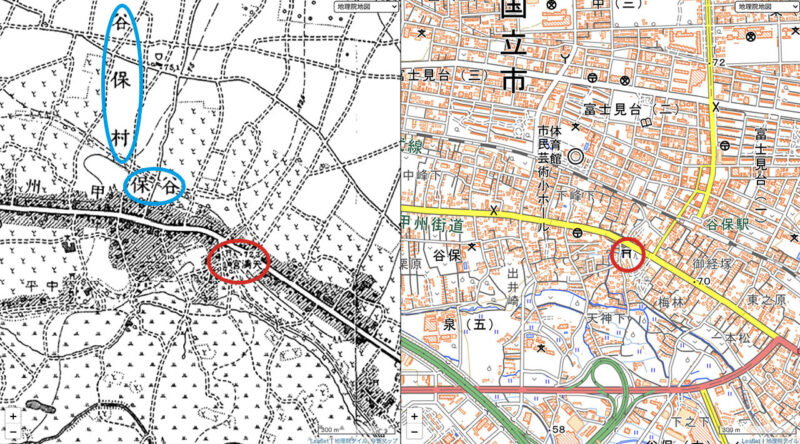

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「天満宮」と記してあり目印になる神社であった。

谷保、谷保村といった地名を見る事ができ、甲州街道沿いに栄えていた事が分かる。

明治四十一年(1908)、「自動車の宮様」とも称された有栖川宮威仁親王が運転する「ダラック号」の先導により日本初の遠乗会(ドライブツアー)が行われた。

その後も境内整備が進み現在に至る。

谷保をやほ/やぼと読む由来・野暮の由来説

当宮の読み方は「谷保天満宮(やぼてんまんぐう)」。

一方で当地の地名や駅名は「野暮(やほ)」となり濁点が付かない。

谷保とは「湿地帯の多い台地」を意味する言葉で、近辺では稲作が盛んであった。

鎌倉時代後期には既に「谷保郷」という地名があり、当宮の御由緒からも相当古くからの地名である事が分かる。

古くは「谷保」と書いて「やぼ」と読んでおり、そもそもは当宮の読み方が正しい。

昭和四年(1929)、南武鉄道「谷保駅」が開業。

この際、駅名を「やほ」とした事が由来となっている。

元々「やぼ」と読まれていたものを「やほ」にしたのは、「やぼ」が「野暮」に聞こえるのを嫌って「やほ」と名付けたと云われている。

その後、地名も「やほ」が浸透するようになり現在に至る。

一説では、江戸時代の狂歌師・大田南畝が、神々が出雲に集まる事から神がいなくなるとされる旧暦10月の神無月に当社が開帳を行っていたため「神ならば 出雲の国に行くべきに 目白で開帳 やぼのてんじん」と詠み、ここから「野暮天」または「野暮」の語を生じた、「野暮」の由来が当宮だと云う俗説が伝わる。

境内案内

緑あふれる境内・下り宮となる参道

最寄駅の谷保駅からは徒歩3分程の距離に鎮座。

交通量の多い甲州街道沿いに鳥居と社号碑。

交通量の多い甲州街道沿いに鳥居と社号碑。

「天満宮」と記された社号碑。

「天満宮」と記された社号碑。

平成十四年(2002)に建立された鳥居。

平成十四年(2002)に建立された鳥居。

緑溢れる広々とした参道。

その先に二之鳥居。

その先に二之鳥居。

二之鳥居の先、左手に手水舎。

二之鳥居の先、左手に手水舎。

身を清める事ができる。

身を清める事ができる。

この先、参道は石段を下りていく形となっている。

いわゆる下り宮と呼ばれる形で、石段の下に鎮座する形は珍しい。

いわゆる下り宮と呼ばれる形で、石段の下に鎮座する形は珍しい。

上述した『江戸名所図会』では、既に石段の下に社殿があり、江戸時代の頃よりこういう形であった。

上述した『江戸名所図会』では、既に石段の下に社殿があり、江戸時代の頃よりこういう形であった。

江戸時代の社殿が現存・市の有形文化財

石段を下った先、右手に参道が伸びる。

正面に立派な拝殿。

正面に立派な拝殿。

拝殿は嘉永余年(1851)に造営されたものが改修されつつ現存。

拝殿は嘉永余年(1851)に造営されたものが改修されつつ現存。

とても綺麗に維持された木造社殿。

とても綺麗に維持された木造社殿。

鳳凰や龍などの細かい彫刻。

鳳凰や龍などの細かい彫刻。

木鼻の獏と獅子。

木鼻の獏と獅子。

国立市の有形文化財に指定。

国立市の有形文化財に指定。

本殿は拝殿より更に古い。

寛延二年(1749)に造営されたものが現存。

寛延二年(1749)に造営されたものが現存。

こちらも国立市の有形文化財に指定。

こちらも国立市の有形文化財に指定。

天神信仰らしい神牛像・苔むした狛犬

参道には天神信仰らしく神牛像が二体。

昭和四十八年(1973)奉納の座した神牛像。

昭和四十八年(1973)奉納の座した神牛像。

さらに拝殿前にも神牛像。

いずれも撫で牛信仰から多くの参拝者が触っていく。

いずれも撫で牛信仰から多くの参拝者が触っていく。

よく触られている場所は色が変わっているのが分かる。

よく触られている場所は色が変わっているのが分かる。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

拝殿前には一対の狛犬。

苔むした良い表情の狛犬。

苔むした良い表情の狛犬。

阿吽ともに子持ちで明治二十一年(1888)奉納。

阿吽ともに子持ちで明治二十一年(1888)奉納。

子の表情もユニーク。

子の表情もユニーク。

苔むした姿が良い。

苔むした姿が良い。

チャボが放し飼いにされている境内

当宮の特徴としてチャボが放し飼いにされている事にあるだろう。

朝に参拝するとなかなかの声でけたたましく鳴いていることも。

朝に参拝するとなかなかの声でけたたましく鳴いていることも。

境内を散策していると鳴きながらついてくることも。

境内を散策していると鳴きながらついてくることも。

40年以上前の例大祭で使用する獅子頭の羽が無くなり様々な鳥を飼育。

40年以上前の例大祭で使用する獅子頭の羽が無くなり様々な鳥を飼育。

その後、全ての鳥を放したところチャボがそのまま境内に残り子孫が生息していて、今や当宮の名物とも云える。

その後、全ての鳥を放したところチャボがそのまま境内に残り子孫が生息していて、今や当宮の名物とも云える。

稲荷神社・五社・三郎殿などの境内社

参道途中、下り宮になる前に稲荷神社。

朱色の先が参道。

朱色の先が参道。

瘡守稲荷・淡島稲荷神社。

瘡守稲荷・淡島稲荷神社。

『江戸名所図会』にもこの位置に「いなり・淡島」とあり、古くからこの地に祀られていた。

『江戸名所図会』にもこの位置に「いなり・淡島」とあり、古くからこの地に祀られていた。

社殿の裏手に五社。

天照皇大神宮・妙義神社・日吉神社・熊野神社・稲荷神社を合祀。

天照皇大神宮・妙義神社・日吉神社・熊野神社・稲荷神社を合祀。

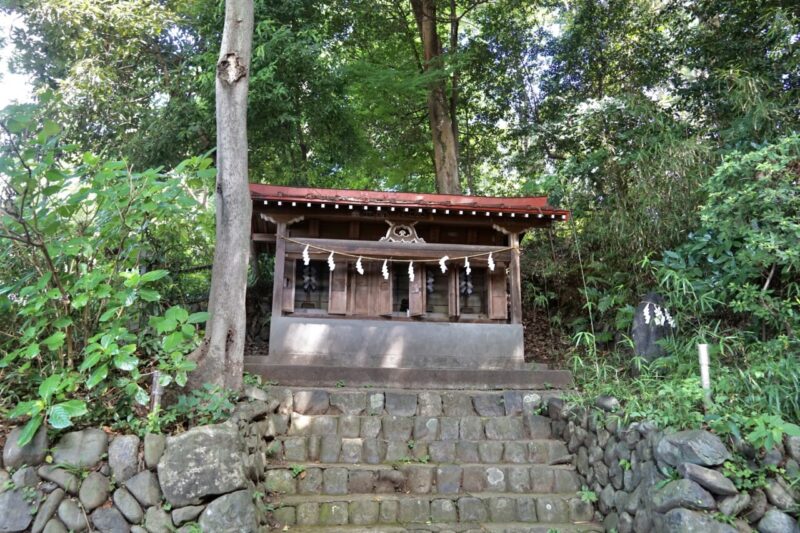

その隣に三郎殿で、当宮を創建した菅原道武を祀る。

その隣に三郎殿で、当宮を創建した菅原道武を祀る。

厳島神社と弁天池・あじさい園・梅園

さらに左手には「厳島神社」と弁天池。

『江戸名所図会』にも弁天として描かれていた一画。

『江戸名所図会』にも弁天として描かれていた一画。

『江戸名所図会』に霊水として記されていた「常盤の清水」を弁天池が引き継いでいると云え、東京都の名湧水57選に選定。

『江戸名所図会』に霊水として記されていた「常盤の清水」を弁天池が引き継いでいると云え、東京都の名湧水57選に選定。

この周辺にあるのがあじさい園。

あじさいの季節になると見事となる。

あじさいの季節になると見事となる。

境内の端、駐車場側にも境内社。

第六天神社で神仏習合時代は第六天魔王を祀っていた。

第六天神社で神仏習合時代は第六天魔王を祀っていた。

日本初の遠乗会が行われた梅園

神楽殿の奥には広い梅園。

約350本の梅が植えられた梅の名所。

約350本の梅が植えられた梅の名所。

明治四十一年(1908)に「自動車の宮様」とも称された有栖川宮威仁親王が運転する「ダラック号」の先導により日本初の遠乗会(ドライブツアー)が行われ、日比谷公園を出発しこの梅園で昼食会が催され昇殿参拝が行われた。

明治四十一年(1908)に「自動車の宮様」とも称された有栖川宮威仁親王が運転する「ダラック号」の先導により日本初の遠乗会(ドライブツアー)が行われ、日比谷公園を出発しこの梅園で昼食会が催され昇殿参拝が行われた。

そのため当宮は「交通安全祈願発祥の地」とされ、この梅園が縁深い。

そのため当宮は「交通安全祈願発祥の地」とされ、この梅園が縁深い。

菅原道真は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」がよく知られている。

『AIR』『アマガミSS+plus』登場神社のモデルにも

古くから地域を代表する一社として知られた当宮。

幾つかのアニメに登場する神社のモデルとしても一部では知られている。

泣きゲーとして支持を集め京都アニメーションによって2005年にTVアニメ化された『AIR』。

国立市が舞台として登場している事が多く、当宮が作中に登場する神社のモデルとなっている。

他に2012年にTVアニメ化された『アマガミSS+plus』で登場する神社のモデルにも。

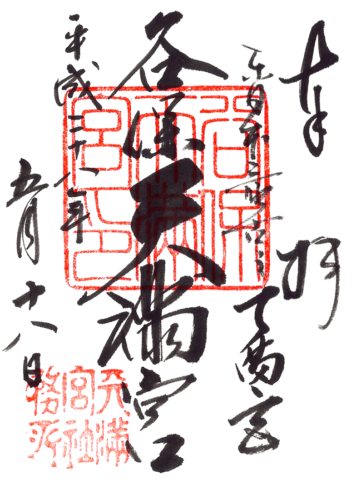

御朱印・日本一キレイでかわいい御朱印帳

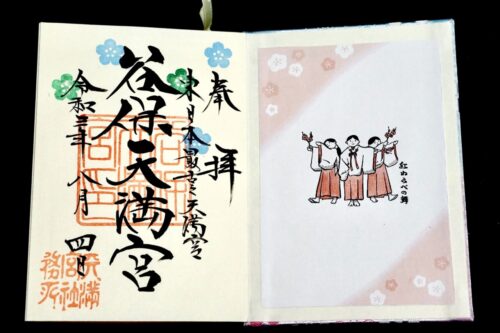

御朱印は「谷保天満宮」の朱印に「天満宮社務所」の印。

パステルカラーの梅紋も添えられるようになった。

パステルカラーの梅紋も添えられるようになった。

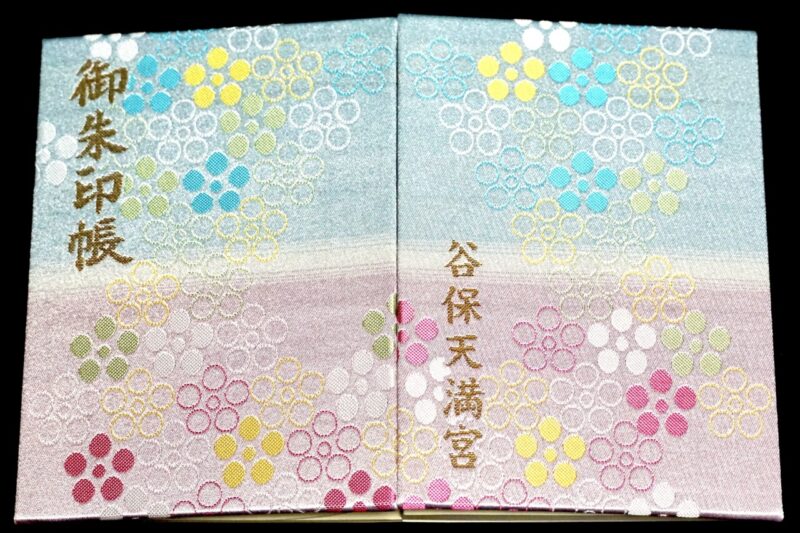

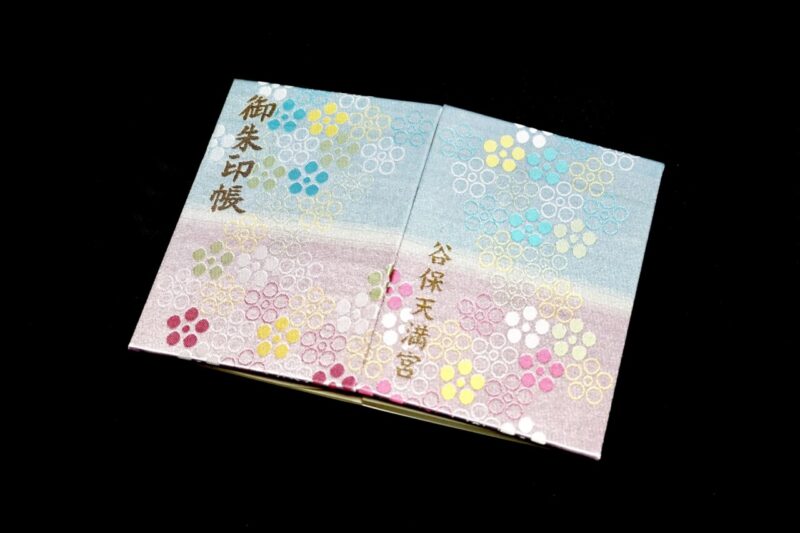

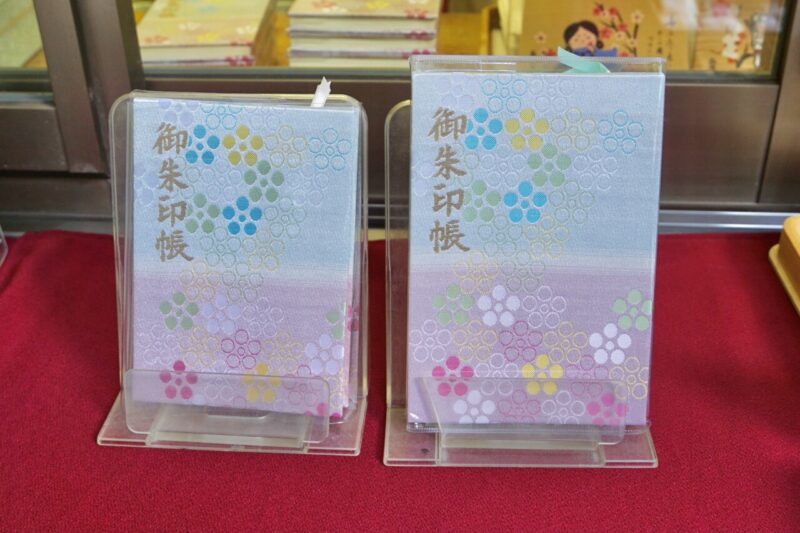

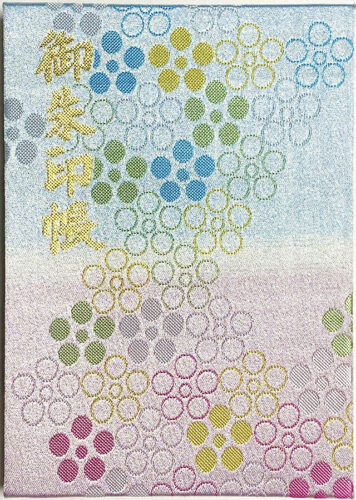

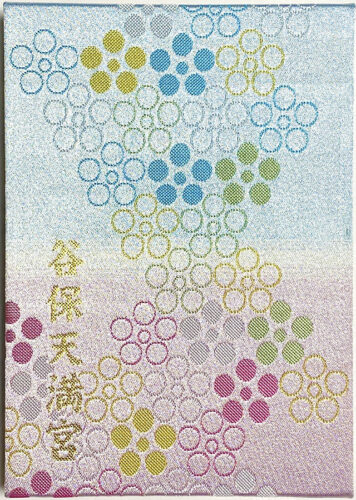

当宮で以前から有名なのがオリジナルの御朱印帳。

「日本一キレイでかわいい」とも云われたパステルカラーの御朱印帳。

「日本一キレイでかわいい」とも云われたパステルカラーの御朱印帳。

最近は可愛らしい御朱印帳も増えてきたが、当宮の御朱印帳はそうした先駆けとも云える。

最近は可愛らしい御朱印帳も増えてきたが、当宮の御朱印帳はそうした先駆けとも云える。

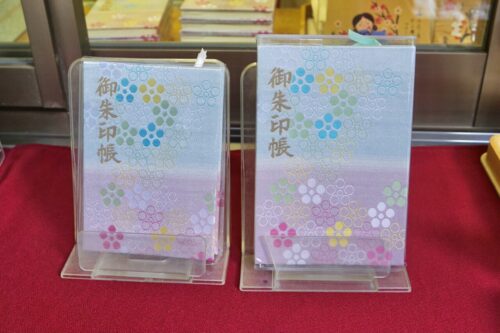

小サイズ(通常サイズ)と大サイズを用意。

小サイズ(通常サイズ)と大サイズを用意。

所感

東日本最古の天満宮とされる当宮。

現在も広い境内と見事な鎮守の杜となっていて、武蔵野の原型をとどめる叢林として都指定天然記念物に登録されており、チャボがあちこちに闊歩する境内は何とも清々しく癒される。

あじさい園、梅園とその季節ごとの景色を楽しめるのも魅力だろう。

もちろん天満宮であるため、学問の神として受験シーズンになると多くの方が参拝に訪れる。

さらに交通安全祈願発祥の地として、交通安全祈願をされる方も多い。

見どころも多く都内を代表する天満宮の一社。

歴史も境内も素晴らしい良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※兼務社である府中市「小野神社(小野宮)」の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 通常

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円(小サイズ)・1,700円(大サイズ)

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

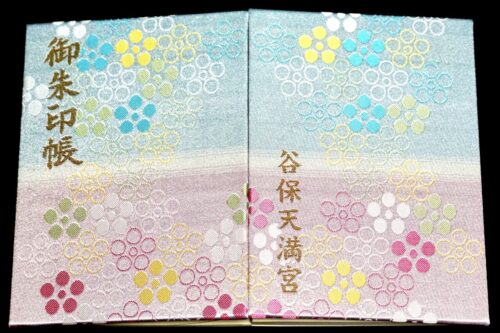

パステルカラーに梅紋、「日本一キレイでかわいい」と称される御朱印帳。

かわいい系の御朱印帳の先駆けとも云える。

中紙は薄黄色系で良い紙質、1頁目に巫女のイラスト付き。

以前は小サイズ(通常サイズ)のみだったが現在は大サイズも用意。

筆者が頂いたのは小サイズ。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 中紙

- 社務所掲示

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:300円

社務所にて。

※白・黒・赤の3種類を用意。

参拝情報

参拝日:2021/08/04(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/05/18(御朱印拝受)

コメント