目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

戸塚発祥の地・戸塚総鎮守の八幡さま

神奈川県戸塚区戸塚町に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、旧戸塚区域(戸塚区・泉区・栄区・瀬谷区)の総鎮守。

境内の裏山には富属彦命の墓と伝えられる富塚古墳があり、この富塚が「戸塚」の由来になったと伝えられていて「戸塚発祥の地」に鎮座する神社。

また全国の戸塚姓・富塚姓の祖先とされる戸塚(富塚)一族が当地に住み氏神として崇敬していた事から、全国の戸塚姓・富塚姓の守護神とされる。

正式には「冨塚八幡宮」の異字体が使われるが「富塚八幡宮」が使用される事もある。

長い石段の先に鎮座し、本殿や狛犬は江戸時代のものが現存している。

神社情報

冨塚八幡宮/富塚八幡宮(とみづかはちまんぐう)

御祭神:誉田別命(応神天皇)・富属彦命

社格等:郷社

例大祭:8月第1日曜

所在地:神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3827

最寄駅:戸塚駅

公式サイト:http://www.tomiduka.net/

御由緒

平安時代、前九年の役平定のため源頼義・義家が奥州に下る途中、この地にて応神天皇と富属彦命の御神託を蒙り、其の加護により戦功を立てる事が出来たのに感謝をして、延久四年(西暦1072年)社殿を造り両祭神をお祀りしました。

社殿後方の地は富属彦命の古墳であり、これを富塚と称した事により戸塚の地名が発祥したと伝えられています。

戸塚(富塚)一族は昔この地に住み、当神社を氏神として崇敬しておりました。現在全国に散らばる戸塚姓富塚姓の方々の守護神でもあります。

現在の本殿は天保十四年、拝殿は昭和九年の造営になります。

明治六年には其の由緒を以って戸塚・泉・瀬谷・栄区唯一の郷社(近郷を鎮守する神社)に列せられました。(境内の掲示より)

歴史考察

相模国造二世孫・富属彦命の富塚古墳

社伝によると、延久四年(1072)に創建と伝わる。

古くから「富塚古墳」と呼ばれた古墳があった当地に、源頼義・義家父子によって八幡宮が創建されたと云う。

当宮境内の裏山に今も残る古墳。

当宮の御祭神の一柱にもなっている富属彦命(とつぎひこのみこと)の墳墓と伝わる。

当宮の御祭神の一柱にもなっている富属彦命(とつぎひこのみこと)の墳墓と伝わる。横浜市埋蔵文化財センターによる測量調査では5世紀後半代の築造と推定されている。

古代に相模国を支配した相模国造(さがみのくにのみやつこ)・弟武彦(おとたけひこのみこと)の二世孫と伝わる人物。

古墳時代のヤマト王権において県主(あがたぬし)や稲置(いなぎ)などと称された地域を治めた首長と伝わっている。

当宮の御祭神の一柱。

当宮の境内裏山が古墳である事から、古墳時代より当地が聖地だった事が窺える。

古くから聖地とされていた当地に後に神社が創建されたのであろう。

富塚古墳が戸塚の地名由来・全国の戸塚姓の守護神

当宮の境内裏山の富塚古墳は戸塚の地名由来と伝わる。

古墳時代に富塚古墳が築造されていた当地には、戸塚(富塚)姓の一族が古くから住んでおり、当宮を氏神として崇敬していたと云う。

そのため現在全国に散らばる戸塚姓・富塚姓の方々の守護神(祖霊神)として信仰されている。

戸塚の地名発祥だけでなく、戸塚(富塚)姓の氏族たちから聖地とされていた事が分かる。

源頼義・義家父子によって八幡宮を創建

延久四年(1072)、源頼義・義家父子によって社殿を造営。

河内源氏2代目棟梁。

長男は八幡太郎と称した源義家で知られる。

源頼義の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

前九年の役を平定するため源頼義・義家が奥州に向かう途中に当地で宿営。

霊夢で応神天皇(八幡神)と富属彦命の御神託を受け、その加護により平定する事に感謝して、富塚の山の中腹に社殿を造営したと伝わる。

永承六年(1051)に源頼義が陸奥守(後に鎮守府将軍となる)となってから、奥州で独自勢力を築いた有力豪族の安倍氏を滅亡させた康平五年(1062)までの戦いを云う。

このように当宮は源氏の氏神である八幡神(応神天皇)と、裏山に古墳がある富属彦命の2柱を祀り創建された八幡宮である。

応徳三年(1086)、戸塚氏によって社殿を再建。

東海道の宿場町として栄えた戸塚宿

慶長六年(1601)、徳川家康によって五街道整備が行われる。

東海道の宿場は「東海道五十三次」と称され、当地周辺は5番目の宿場「戸塚宿」として発展して大いに栄えた。

東海道五十三次の5番目の宿場で、相模国最東端の宿場。

吉田町・戸塚町・矢部町の3つの町からなる。

日本橋から旅程が一泊目の距離だったため旅籠数が五十三次中で2番目(最多は小田原宿)で大いに栄えた宿場町であった。

柏尾川に架かる吉田大橋付近(現・戸塚区吉田町)を描いている。

吉田大橋のたもとには「こめや」と云う茶店がありそちらを描いたもの。

当宮とはやや距離のある場所であるが、当宮はこうした戸塚発祥の地で、東海道沿いに鎮座しており、戸塚の鎮守として崇敬を集めた。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

新編相模国風土記稿より見る当宮

天保十二年(1841)に成立した『新編相模国風土記稿』には当宮についてこう記されている。

(戸塚宿)

八幡宮

例祭八月朔日。大己貴命を相殿とす。

末社。稲荷。龍神。建御名方命。客人明神。

神職柴田大内蔵京吉田家の配下なり。

戸塚宿に鎮座する「八幡宮」として記されているのが当宮。

こちらの史料では八幡神の他に「出雲大社」の御祭神でも知られる大己貴命(おおなむちのみこと)を相殿として祀っているとある。

天保十四年(1843)、本殿を造営。

この時の本殿が改修されつつ現存。

この時の本殿が改修されつつ現存。

明治以降の歩み・郷社に列する・富塚幼稚園の開閉園

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、郷社に列した。

現在も社号碑に「郷社冨塚八幡宮」の文字が残る。

現在も社号碑に「郷社冨塚八幡宮」の文字が残る。

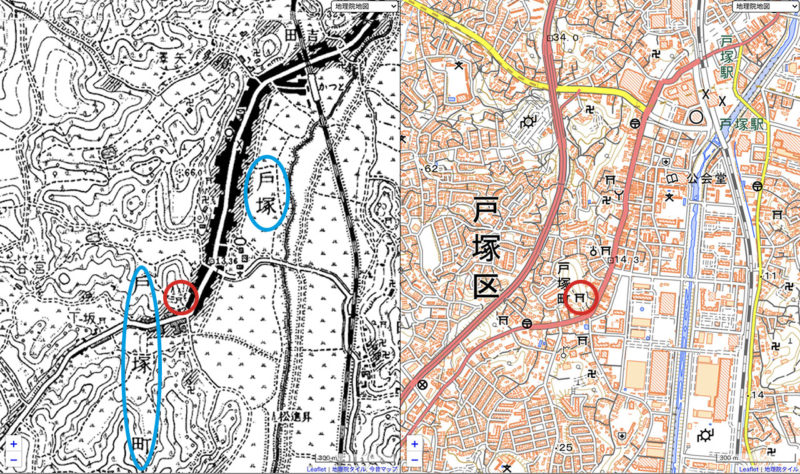

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当宮で現在の鎮座地と同じ場所に鎮座。

戸塚町や戸塚の地名も見る事ができる。

江戸時代の頃より宿場町として栄えた戸塚宿の端に鎮座していた事も窺える。

地形的に当時から当宮に裏山があり、ここが古墳として現存している。

昭和九年(1934)、拝殿を造営。

この時の拝殿が改修されつつ現存。

この時の拝殿が改修されつつ現存。

昭和十二年(1937)、社殿を改築。

昭和二十四年(1949)、境内に富塚幼稚園を開園。

平成十二年(2000)、富塚幼稚園を閉園。

平成十二年(2000)、富塚幼稚園を閉園。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

交通の要衝である戸塚町交差点に鎮座

最寄駅の戸塚駅からは徒歩15分ほどの距離。

交通量も多く交通の要衝でもある国道1号(旧戸塚道路)の戸塚町交差点に鎮座。

交通量も多く交通の要衝でもある国道1号(旧戸塚道路)の戸塚町交差点に鎮座。

人の通りも多く、通りがてら鳥居の前で頭を下げ手を合わせる人の姿もよく見かける。

人の通りも多く、通りがてら鳥居の前で頭を下げ手を合わせる人の姿もよく見かける。

鳥居の左側には社号碑。

「郷社冨塚八幡宮」の文字で、近郷(戸塚地区)の総鎮守である事を伝える。

「郷社冨塚八幡宮」の文字で、近郷(戸塚地区)の総鎮守である事を伝える。

石段の上に鎮座・江戸時代の狛犬は子育ての御利益

参道の先に長い石段。

富塚古墳と云う墳墓の手前に造営された当宮。

富塚古墳と云う墳墓の手前に造営された当宮。

霊夢を見た源頼義・義家父子が山の中腹に社殿を造営したと伝わる。

霊夢を見た源頼義・義家父子が山の中腹に社殿を造営したと伝わる。

現在もやや急勾配な石段の上に鎮座。

現在もやや急勾配な石段の上に鎮座。

石段から見下ろすと中々によい光景。

石段から見下ろすと中々によい光景。

石段を上った先に一対の狛犬。

天保十二年(1841)奉納の狛犬。

天保十二年(1841)奉納の狛犬。

台座に天保十二年の銘が残る。

台座に天保十二年の銘が残る。

鶴見の石工に飯嶋吉六と云う名工がいてその名を見る事ができる。(横浜・川崎などに幾つか現存)

鶴見の石工に飯嶋吉六と云う名工がいてその名を見る事ができる。(横浜・川崎などに幾つか現存)

その柔和でいながら存在感のある表情が特徴的。

その柔和でいながら存在感のある表情が特徴的。

吽形は子持ちで子供が見上げて甘えているようにも見えて愛らしい。

吽形は子持ちで子供が見上げて甘えているようにも見えて愛らしい。

そのため「子育て」に御利益があるとして親しまれている。

そのため「子育て」に御利益があるとして親しまれている。

戦前の拝殿と江戸時代の本殿

石段の先に社殿。

拝殿は昭和九年(1934)に造営されたものが改修されつつ現存。

拝殿は昭和九年(1934)に造営されたものが改修されつつ現存。

年季の入った木造社殿。

年季の入った木造社殿。

拝殿前が絵馬掛として使用されている。

拝殿前が絵馬掛として使用されている。

本殿は江戸時代造営の古いもの。

史料によって多少の違い(いずれも天保年間の造営)があるが境内掲示によると天保十四年(1843)に建立された本殿。

史料によって多少の違い(いずれも天保年間の造営)があるが境内掲示によると天保十四年(1843)に建立された本殿。

脇障子の彫刻。

脇障子の彫刻。

獅子などの彫刻。

獅子などの彫刻。

「八幡宮」の扁額が掲げられよい状態を保っている。

「八幡宮」の扁額が掲げられよい状態を保っている。

冨塚天神・玉守稲荷・庚申塔・裏手は富塚古墳

社殿の左手裏に境内社。

学問の神様として信仰される冨塚天満宮(冨塚天神)。

学問の神様として信仰される冨塚天満宮(冨塚天神)。

その左手に石段が設けられ、その先に玉守稲荷神社。

江戸時代の地誌にも稲荷が末社として記されているので、古くから祀られているお稲荷様だろう。

江戸時代の地誌にも稲荷が末社として記されているので、古くから祀られているお稲荷様だろう。

朱色の鳥居と綺麗に整備された一画。

朱色の鳥居と綺麗に整備された一画。

玉守稲荷の左手には庚申塔など古い石物が並ぶ。

御嶽大権現の小祠。

御嶽大権現の小祠。

古い庚申塔の数々。

古い庚申塔の数々。

いずれも江戸時代の庚申塔で当地における庚申信仰の広まりを窺える。

いずれも江戸時代の庚申塔で当地における庚申信仰の広まりを窺える。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

この庚申塔などが並ぶ奥に富塚古墳への道。

普段は獣道になっているため侵入できないように塞がれている。

普段は獣道になっているため侵入できないように塞がれている。

境内の裏手からは行けないようになっているが、神社の右から回るように山頂へ行く事は可能。

境内の裏手からは行けないようになっているが、神社の右から回るように山頂へ行く事は可能。

松尾芭蕉の句碑・閉園した富塚幼稚園跡

石段の左手に句碑。

嘉永二年(1849)に戸塚の俳人たちによって建立された松尾芭蕉の句碑。

嘉永二年(1849)に戸塚の俳人たちによって建立された松尾芭蕉の句碑。

鎌倉を 生きて出でけむ 初鰹(松尾芭蕉)

境内の左手に富塚幼稚園跡。

昭和二十四年(1949)に開園した富塚幼稚園。

昭和二十四年(1949)に開園した富塚幼稚園。

平成十二年(2000)に閉園となったものの校舎は参集殿的な形で地域の方に利用されている。

平成十二年(2000)に閉園となったものの校舎は参集殿的な形で地域の方に利用されている。

芭蕉の句碑の隣には幼稚園があった事を伝える石碑が残る。

芭蕉の句碑の隣には幼稚園があった事を伝える石碑が残る。

石段の右手には神輿庫。

宮神輿は天保十四年(1843)の作で平成元年より2年がかりで大修復が行われた。

宮神輿は天保十四年(1843)の作で平成元年より2年がかりで大修復が行われた。

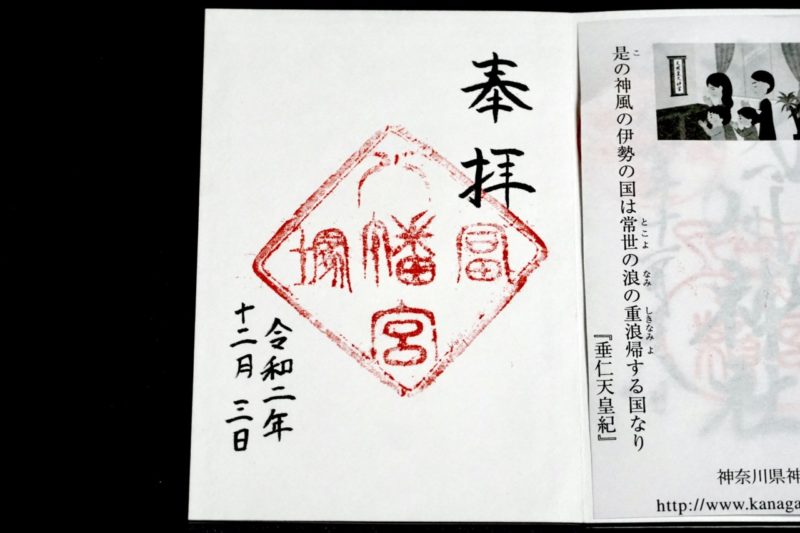

冨塚八幡宮の御朱印

御朱印は「冨塚八幡宮」の朱印。

日によっては不在の事も多いようなので頂けた事が有り難い。

日によっては不在の事も多いようなので頂けた事が有り難い。

所感

戸塚の総鎮守である当宮。

境内の裏手には古墳時代の富塚古墳があり相模国造の系譜の墳墓だと伝わる。

この富塚が戸塚の地名由来になったと伝わり、当地の氏族(豪族)にとって聖地であり、そうした聖地に八幡社が創建した歴史を持つ。

「戸塚発祥の地」の神社として、古くから大変大切にされていたのは想像に難くない。

その後も子孫は鎌倉時代まで戸塚姓(富塚姓)を名乗り当地に居住していたようだが、主君の移転に伴い共に移住し、結果的に全国にいる戸塚姓の一部は当地から広まったとも云える。

そのため戸塚姓の守護神としても信仰されているのが特徴的。

石段の先にある社殿、狛犬や庚申塔など、古い物も多く戸塚の歴史を伝える。

横浜市戸塚区と云えば、全国の行政区の中で最大の人口を誇る行政区。

かつては泉区・栄区・瀬谷区も戸塚区の一部であり(後に分区)、当宮はそうした一帯の総鎮守として、戸塚の歴史や信仰においてとても重要な位置を占める良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2020/12/03

コメント