目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

日本三躰に数えられる永谷天満宮

神奈川県港南区上永谷に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧永谷上村の鎮守。

太宰府に左遷された菅原道真が自身を鏡に映して彫ったと伝わる御像三躰のうち1躰を御神体としている事から「日本三躰」「日本三躰天神」の1社に数えられる。

伝承では菅原道真の五男で才能から菅秀才と称された菅原敦茂が当地に移り住み、天神山から太宰府を遥拝したと伝わり、現在も境内裏手の天神山には菅秀塚と呼ばれる塚が残る。

天神山を始めとした自然豊かな社叢を有し、地域の中核神社として信仰を集めている。

神社情報

永谷天満宮(ながやてんまんぐう)

御祭神:菅原道真朝臣命

社格等:村社

例大祭:3月25日(春季例祭)・9月25日(秋季例祭)

所在地:神奈川県横浜市港南区上永谷5-1-5

最寄駅:上永谷駅

公式サイト:http://nagayatenmangu.or.jp/

御由緒

相模国鎌倉郡永谷郷の鎮守、「天満大自在天神」は醍醐天皇の延喜二年(902)、筑紫太宰府にあった管原道真が58歳の時、宝鏡に自分の姿を映しながら御像三躰を彫られたうちの一躰で、御末子の管原秀方淳茂卿に下賜されたもの。御丈け一寸八分の御尊像である。他の 二躰は筑紫太宰府安楽寺と河内国土師村道明寺にそれぞれ一躰ずつ奉ったとされる。管原秀方淳茂卿はこの御像を関東に持ち帰り永谷の地で、朝夕崇拝なされた。

その後、御像は管原丈時(道真の孫)、管原道長、上杉金吾等の崇拝を経て明応二年(1493)丑年、二月、相模国八ヶ郷の領主、上杉刑部太夫、藤原乗国が永谷の地に居城の祈り暫し霊夢を蒙ったことにより、宮社を建立して御神像を安置し永谷郷の鎮守として奉ったことが始まりと伝えられる。

その後、天文十二年(1543)宅間伊織之亮、藤原綱頼は宮社を修造し、天正十年(1582)には藤原規富が宮社を新しく造営し奉った。 江戸時代、将軍家治お時には(1760-1786)、老中田沼意次の尽力により本尊像は江戸城にて将軍の拝観を受けたと伝えられる。(境内の掲示より)

歴史考察

日本三躰とされる菅原道真自刻の道真像

社伝によると、明応二年(1493)に創建と伝わる。

相模国八ヶ郷の領主・藤原乗国が御神像(道真像)を祀り社殿を造営して創建。

平安時代の貴族・学者・政治家。

忠臣として名高く寛平の治を支えた右大臣にまで昇りつめた。

家格の低い道真へ反感を持った貴族により昌泰四年(901)に大宰府(福岡県太宰府市)へ左遷され、その2年後に現地で没した。

死後は対立した貴族たちが死亡、朝議中の清涼殿が落雷して朝廷要人に死傷者が出た。

これらは道真が怨霊と化したものと信仰され、天満天神として天神信仰の対象となった。

その後は神格化が進み「学問の神」として信仰を集めている。

延喜二年(902)、太宰府へ左遷されていた58歳の道真は自身を鏡に映して自らを像にして3躰の像を彫ったと云う。

この3躰のうち1躰が後に当宮の御神体とされる像である。

「永谷天満宮」(当宮)

「道明寺」(道真生誕の地)→神仏分離後に「道明寺天満宮」(大阪府藤井寺市)

「安楽寺」(道真終焉の地)→神仏分離後に「太宰府天満宮」(福岡県太宰府市)

日本に三躰しかない事から「日本三躰」「日本三躰天神」と称される。

日本に三躰しかない事から「日本三躰」「日本三躰天神」と称される。道真の五男・管原淳茂が永谷郷に道真像を奉祀

3躰の道真像のうち1躰は、道真の五男である管原淳茂に渡されたと伝わる。

菅原道真の五男。

大変に優秀で父譲りの才能を有した事から「菅秀才」と称された。

父の道真が太宰府へ左遷された際、他の兄弟達と共に地方へ左遷された。

一般的には播磨国(兵庫県)に左遷されたとされている。

道真の死後に罪を赦され帰京後は朝廷で各職を務めた。

当社の社伝では、淳茂が播磨国へ左遷された後に関東へ下向。

一時的に相模国鎌倉郡永谷郷へ移り住み道真像を奉祀したと云う。

淳茂は道真像を朝夕崇拝し、天神山と称した山に登り太宰府を遥拝。

現在も境内裏手の天神山には菅秀塚と呼ばれる塚が残る。

現在も境内裏手の天神山には菅秀塚と呼ばれる塚が残る。

領主の藤原乗国によって社殿が造営され創建

明応二年(1493)、永谷郷を含む相模国八ヶ郷の領主・藤原乗国(永谷に居を構えた宅間上杉家の祖とされる)が永谷を居城とした。

すると霊夢となって菅原道真が現れたため、畏れた乗国が道真像を御神体として社殿を造営。

これが当宮の始まりとされている。

天文十二年(1543)、宅間上杉家の藤原綱頼が社殿を改修。

天正十年(1582)、宅間上杉家の藤原規富が社殿を造営。

別当寺「貞昌院」もこの際に創建された。

現在も「貞昌院」は当宮に隣接している。

現在も「貞昌院」は当宮に隣接している。

田沼意次の尽力で江戸城にて道真像を徳川将軍が拝観

江戸時代に入ると、永谷上村の鎮守として地域から崇敬を集めた。

十代将軍・徳川家治の時代(1760年-1786年)、老中・田沼意次の尽力により御神像(道真像)は江戸城にて徳川家治の拝観を受けたと云う。

江戸時代中期の老中、遠江相良藩の初代藩主。

十代将軍・徳川家治から厚く信任され破竹の勢いで昇進。

田沼時代と称される幕政改革を行い権勢を握った。

株仲間の結成、銅座などの専売制の実施、鉱山開発、蝦夷地開発計画、下総国印旛沼や手賀沼の干拓などに着手し重商主義政策で幕政改革を行った。

幕府の利益第一の政策は諸大名や庶民の反発を受け、役人の間で賄賂なども横行。

家治の死後に失脚している。

徳川将軍(徳川家治)への拝観にあたって、まずは御神像が「富岡八幡宮」で御開帳されたとされる。

その後、田沼意次の紹介で当宮の神輿が江戸城に入り、徳川家治が拝観したと伝わっている。

享和三年(1803)、火災によって社殿を焼失。

文化二年(1805)、社殿を再建している。

新編相模国風土記稿より見る当宮

天保十二年(1841)に成立した『新編相模国風土記稿』には当宮についてこう記されている。

(永谷上村)

天神社

村の鎮守なり。神躰は(長一寸八分)。縁起に據るに延喜二年菅公筑紫に在て寶鏡に向ひ、躬づから模刻して令子敦茂に與へられし眞像なりとぞ。後菅原文時・藤原道長・上杉金吾等相傳せしを明應二年二月當所の領主藤原乗國(當國八郷を領し永谷郷に居城せしと云ふ)、其後天文十二年領主宅間伊織綱賴修造を加へ、天正十年同氏規富再造せしとなり。

末社。妙義。白山。妙見。稲荷。

永谷上村に鎮座する「天神社」として記されているのが当宮。

「村の鎮守なり」とあり永谷上村の鎮守とされていた事が分かる。

日本三躰とされる御神像についても「縁起に據るに延喜二年菅公筑紫に在て寶鏡に向ひ、躬づから模刻して令子敦茂に與へられし眞像なりとぞ」とあり「太宰府で菅公(菅原道真公)が自刻したもの」の旨を記してある。

その後、当宮の創建の流れも記してあり、現在の社伝が当時からほぼ変わらず伝わっていた事が分かる。

明治以降の歩み・関東大震災後の再建・戦後の社殿造営

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

現在も一部社号碑に「日本三躰」の他「村社 天神社」の文字が残る。

現在も一部社号碑に「日本三躰」の他「村社 天神社」の文字が残る。

明治二十二年(1889)、永谷村・上野庭村・下野庭村と平戸村の飛地が合併して永野村が成立。

当地は永野村永谷となり当社は永谷の鎮守とされた。

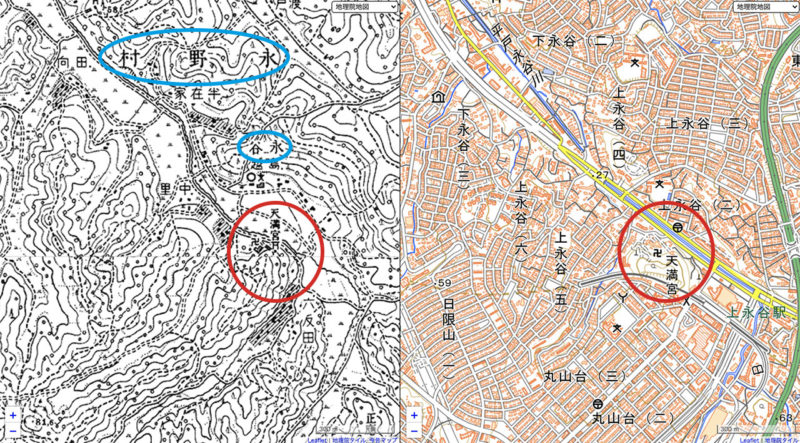

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当宮で現在の鎮座地と同じ場所に鎮座。

「天満宮」と記してあり、地図上の目印になるほどの神社であった。

永野村や永谷の地名を見る事もできる。

明治四十四年(1911)、神饌幣帛料供進神社に指定。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

社殿が倒壊する大被害を蒙る。

戦後になり境内整備が進む。

昭和六十二年(1987)、菅原道真公薨後1088年並びに平成御即位の記念事業として社殿を造営。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

環状2号線沿いに鎮座・江戸時代の鳥居

最寄駅の上永谷駅からは徒歩数分の距離。

交通量も多く、美味しいラーメン屋が多い事でも知られる環状2号線(通称:環2)沿いに鎮座。

交通量も多く、美味しいラーメン屋が多い事でも知られる環状2号線(通称:環2)沿いに鎮座。

北西向きに鳥居が設けられ、その右隣には旧別当寺「貞昌院」が隣接。

北西向きに鳥居が設けられ、その右隣には旧別当寺「貞昌院」が隣接。

鳥居は江戸時代の古いものが現存。

元治元年(1864)に建立された石鳥居。

元治元年(1864)に建立された石鳥居。

激動の幕末の時代に建立。

激動の幕末の時代に建立。

扁額には「天満宮」の文字。

扁額には「天満宮」の文字。

鳥居の近くには様々な社号碑。

いずれの社号碑にも「日本三躰」の文字。

いずれの社号碑にも「日本三躰」の文字。

「村社天神社」と記された戦前の社号碑にも「日本三躰」。

「村社天神社」と記された戦前の社号碑にも「日本三躰」。

当宮が「日本三躰天神」の一社である事を記している。

当宮が「日本三躰天神」の一社である事を記している。

菅原道真が太宰府で自刻したと伝わる三躰の像を祀る天神さま。

「永谷天満宮」(当宮)

「道明寺」(道真生誕の地)→神仏分離後に「道明寺天満宮」(大阪府藤井寺市)

「安楽寺」(道真終焉の地)→神仏分離後に「太宰府天満宮」(福岡県太宰府市)

日本に三躰しかない事から「日本三躰」「日本三躰天神」と称される。

鳥居の右手に力石。

明治から大正にかけて地域の人々が力比べで使ったものであろう。

明治から大正にかけて地域の人々が力比べで使ったものであろう。

綺麗に整備された参道・神牛像

鳥居を潜ると綺麗に整備された参道。

駐車場も完備された比較的長い参道。

駐車場も完備された比較的長い参道。

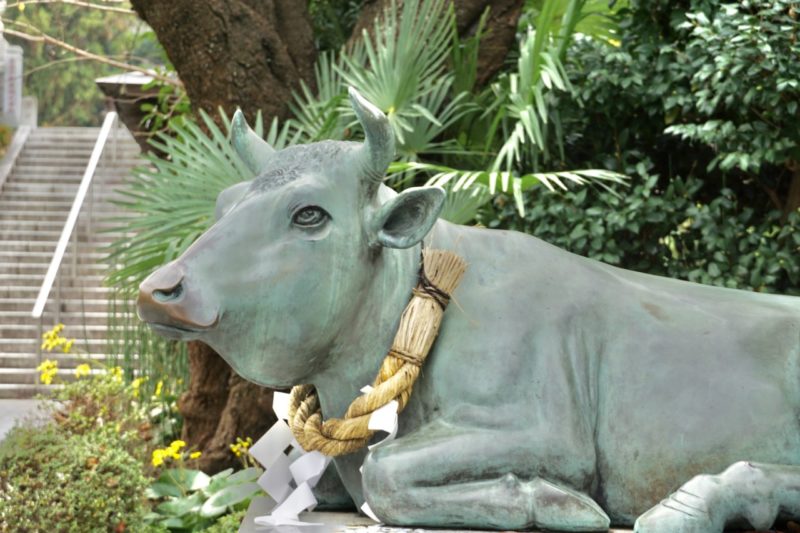

参道途中、右手に神牛像。

昭和五十七年(1982)に氏子崇敬者によって奉納された神牛像。

昭和五十七年(1982)に氏子崇敬者によって奉納された神牛像。

撫で牛として撫でる方も多いようで一部が艶々になっている。

撫で牛として撫でる方も多いようで一部が艶々になっている。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

その先に石段。

石段の先に一対の狛犬。

石段の先に一対の狛犬。

昭和十五年(1940)奉納の狛犬。

昭和十五年(1940)奉納の狛犬。

玉持ちと子持ち。

玉持ちと子持ち。

石段の上に鎮座・学問の神様

石段を上がった先に更に参道が続く。

その先に再び石段。

その先に再び石段。

比較的長い参道と石段の上に社殿が設けられている。

比較的長い参道と石段の上に社殿が設けられている。

中々よい見晴らし。

中々よい見晴らし。

社殿は昭和六十二年(1987)に造営されたもの。

旧社殿は関東大震災で倒壊後に復興された社殿。

旧社殿は関東大震災で倒壊後に復興された社殿。

その後、菅原道真公薨後1088年並びに平成御即位の記念事業として現在の社殿を造営。

その後、菅原道真公薨後1088年並びに平成御即位の記念事業として現在の社殿を造営。

梅紋の天幕などが掲げられている。

梅紋の天幕などが掲げられている。

木鼻には獏と獅子の姿。

木鼻には獏と獅子の姿。

梅の彫刻も施されていて天神さまらしい社殿となっている。

梅の彫刻も施されていて天神さまらしい社殿となっている。

天神山から見た本殿。

天神山から見た本殿。

菅原道真は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」がよく知られている。

そのため天神信仰の神社は基本的に社紋として梅紋を使用している。

2020年12月参拝時は拝殿前に短冊納め所。

学問の神様として信仰を集める天神さま。

学問の神様として信仰を集める天神さま。

石段下にも絵馬掛けがあり、学業についてのお願いも大変多い。

石段下にも絵馬掛けがあり、学業についてのお願いも大変多い。

境内社の合祀殿・古い石灯籠・菅公硯池

社殿のある石段を上らず、右手側に境内社。

白糸社・稲荷社・白山社・澤滝社が祀られた合祀殿。

白糸社・稲荷社・白山社・澤滝社が祀られた合祀殿。

この手前に一対の古い石灯籠。

常夜灯としての役割を果たしていたもの。

常夜灯としての役割を果たしていたもの。

天明五年(1785)の銘が残る。

天明五年(1785)の銘が残る。

十代将軍・徳川家治の時代で田沼意次が老中として政務を行っていた頃の石灯籠。

十代将軍・徳川家治の時代で田沼意次が老中として政務を行っていた頃の石灯籠。

その手前には崩れ落ちてしまったが同年代と思われる鳥居跡。

その手前には崩れ落ちてしまったが同年代と思われる鳥居跡。

右手の石段を上ったあたりに小さな神池。

菅公硯池と名付けられた池。

菅公硯池と名付けられた池。

自然豊かな社叢の中にこうして神池も整備されている。

自然豊かな社叢の中にこうして神池も整備されている。

その奥、天神山へ向かう途中に不動尊像。

神仏習合時代を偲ぶ一画。

神仏習合時代を偲ぶ一画。

現在も旧別当寺「貞昌院」は隣接している。

現在も旧別当寺「貞昌院」は隣接している。

社殿裏手の天神山・菅秀塚・富士山も眺望できる

社殿の裏手に天神山。

左手から登る登山道。

左手から登る登山道。

右手から登る登山道と2つの登山道が整備。

右手から登る登山道と2つの登山道が整備。

右手からのほうが整備されているので、登る際は右からがオススメ。

右手からのほうが整備されているので、登る際は右からがオススメ。

天神山と呼ばれ信仰された地へ今の登る事ができるのは有り難い。

天神山と呼ばれ信仰された地へ今の登る事ができるのは有り難い。

天神山の山頂には菅秀塚と呼ばれる塚と石碑。

菅秀才と呼ばれた菅原道真の五男・菅原淳茂にまつわる塚。

菅秀才と呼ばれた菅原道真の五男・菅原淳茂にまつわる塚。

淳茂は天神山と称したこの山に登り太宰府を遥拝していたと云う。

淳茂は天神山と称したこの山に登り太宰府を遥拝していたと云う。

この塚は敦茂が愛用した筆や髪の毛を埋めたとも伝わる。

この塚は敦茂が愛用した筆や髪の毛を埋めたとも伝わる。

菅原道真の五男。

大変に優秀で父譲りの才能を有した事から「菅秀才」と称された。

父の道真が太宰府へ左遷された際、他の兄弟達と共に地方へ左遷された。

一般的には播磨国(兵庫県)に左遷されたとされている。

道真の死後に罪を赦され帰京後は朝廷で各職を務めた。

当社の社伝では、淳茂が播磨国へ左遷された後に関東へ下向。

一時的に相模国鎌倉郡永谷郷へ移り住み道真像を奉祀したと云う。

その奥には浅間神社。

天神山の山頂から富士山を眺望できる事から富士山への信仰である浅間神社が置かれている。

天神山の山頂から富士山を眺望できる事から富士山への信仰である浅間神社が置かれている。

参拝日は生憎の曇り空であったが、快晴の日はフェンスの先に富士山を拝む事ができると云う。

参拝日は生憎の曇り空であったが、快晴の日はフェンスの先に富士山を拝む事ができると云う。

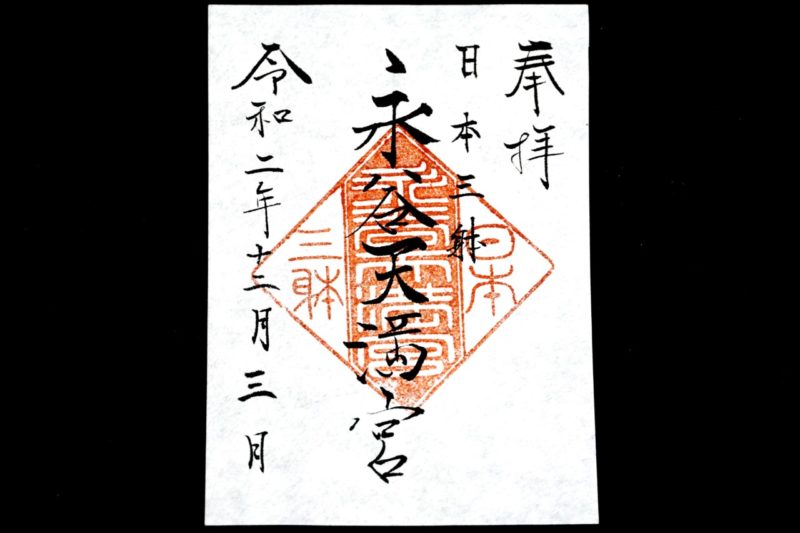

日本三躰と記された永谷天満宮の御朱印

御朱印は「日本三躰 永谷天満宮」の朱印。

墨書きにも「日本三躰」の文字。

墨書きにも「日本三躰」の文字。

所感

永谷の鎮守として崇敬を集める当宮。

「日本三躰」の一社として古くから信仰を集めた歴史を有する。

菅原道真公とは直接的な関連は弱い関東地方でも、菅公の子や末裔と伝わる人々による伝承が伝わる天神信仰の神社は比較的多く見る事ができ、当宮はそうした伝承を有する神社となっている。

永谷郷の領主であった宅間上杉家によって信仰され、その後は地域からの信仰を集めた。

江戸時代に入ると「富岡八幡宮」で御神像の御開帳もされていたようで、江戸からの信仰も集めたのが窺え、現在も残る古い石灯籠からもそうした歴史を伝えてくれる。

天神山を中心に今の自然豊かな社叢が残り、綺麗に整備された境内は心地よい。

永谷の歴史、関東における天神信仰など、色々な歴史や信仰を今に伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

初穂料:300円

社務所にて。

御朱印

参拝情報

参拝日:2020/12/03

コメント