目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧麻布桜田町鎮守・沖田総司ゆかりの神社

東京都港区西麻布に鎮座する神社。

旧社格は村社で、麻布桜田町(現・西麻布)の鎮守。

稲荷信仰の神社で、かつては「霞山稲荷大明神」「霞山桜田明神」なとど称された。

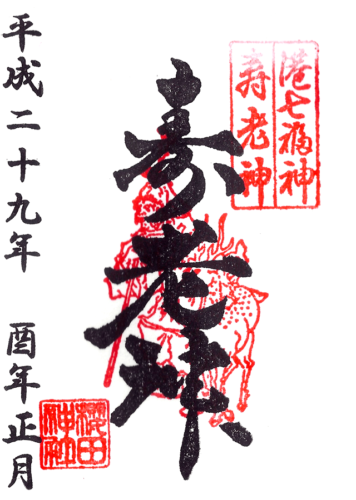

現在は港七福神の寿老神を担っている。

新選組の沖田総司がお宮参りした神社のため、沖田総司ゆかりの神社としても知られる。

神社情報

櫻田神社(さくらだじんじゃ)

御祭神:豊宇迦能売大神

社格等:村社

例大祭:9月22日

所在地:東京都港区西麻布3-2-17

最寄駅:六本木駅

公式サイト(X):https://twitter.com/Sakuradajinjya

御由緒

治承四年(1180)源頼朝の令により霞山桜田明神として霞ヶ関桜田門外に鎮座。寛永元年(1624)には現在の場所に遷られた。文治五年(1189)頼朝公が30貫の田畑を寄進、一般農家の田と区別するため、御神田の畔に桜を植えたのが「桜田」の由来という。(東京都神社庁より)

歴史考察

源頼朝の命で渋谷重国によって創建

社伝によると、治承四年(1180)に創建と伝わる。

同年、源頼朝の命で武州豊島郡の領主であった渋谷重国によって建立されたと云う。

平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。

治承四年(1180)に源頼朝が挙兵した際は、頼朝から加勢を打診されるものの、平氏に対する旧恩から平家側に属したが、頼朝が再挙後は頼朝に従い所領を安堵され、頼朝の御家人となり、武勇人柄共に頼朝に重宝されたと伝わる。

相模渋谷氏の一族で、現在の東京都の「渋谷」の地名はこの渋谷氏が由来。

創建の地は霞山と呼ばれた地であったため、「霞山稲荷大明神」と称された。

当時は現在の霞ヶ関桜田門外に鎮座していたと云う。

現在も江戸時代の奉納品などに霞山の文字が残る。

現在も江戸時代の奉納品などに霞山の文字が残る。

白い狐の伝説・霞山稲荷大明神

当社は「霞山稲荷大明神」と称されたように、稲荷信仰の神社。

古くから創建にまつわる白い狐の縁起が残っている。

渋谷重国が霞ヶ関の山を焼いて狩りをしようとすると、白い狐が出現。

白い狐が天に向かって気を吐いたところ、十一面観音が現れたと云う。

重国は驚き源頼朝に乞うて社を創建した。

桜田の由来となった逸話

文治五年(1189)、源頼朝が奥州征伐の際に30貫の田地(神領)を寄進。

頼朝による寄進によって、一般農家の田と御神田を区別する必要があったため、御神田の畔ごとに桜の木を植えた。

この事からこの御神田を人々は「桜田」と唱えるようになった。

更に当社の付近も「桜田郷」「桜田村」と称したと云う。

これが「桜田」の地名由来であり、当社の「櫻田神社」社号由来にもなっている。

この事から当社は「霞山稲荷大明神」だけでなく、「霞山桜田明神」とも称された。

江戸城を築城した太田道灌による再興

文明年間(1469年-1486年)、太田道灌が社殿を改修し当社を再興。

武蔵守護代・扇谷上杉家の下で活躍した武将。

江戸城を築城した事で広く知られ、江戸城の城主であり、江戸周辺の領主でもあった。

武将としても学者としても一流と評されるが、道灌の絶大なる力を恐れた扇谷上杉家や山内家によって暗殺されてしまったため、悲劇の武将としても知られる。

道灌は当社に太刀甲胃等を寄進し、それらは長く当社の社宝として伝えられていた。

江戸城の内堀である門の1つが桜田門(当時は小田原口と呼ばれていた)であり、そうした江戸城近くの桜田村の鎮守として崇敬を集めたとみられる。

現在地へ遷座・江戸切絵図から見る当社

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

家康が江戸に開府すると、江戸城から近い霞ヶ関周辺には諸大名屋敷が連なるようになる。

慶長年間(1596-1615)、江戸の整備の影響を受け、櫻田溜池付近へ遷座。

寛永元年(1624)、現在地へ遷座をしている。

氏子も共に遷ったとされ、当地は麻布桜田町と呼ばれるようになる。

こうした麻布桜田町の様子は江戸の切絵図からも見て取れる。

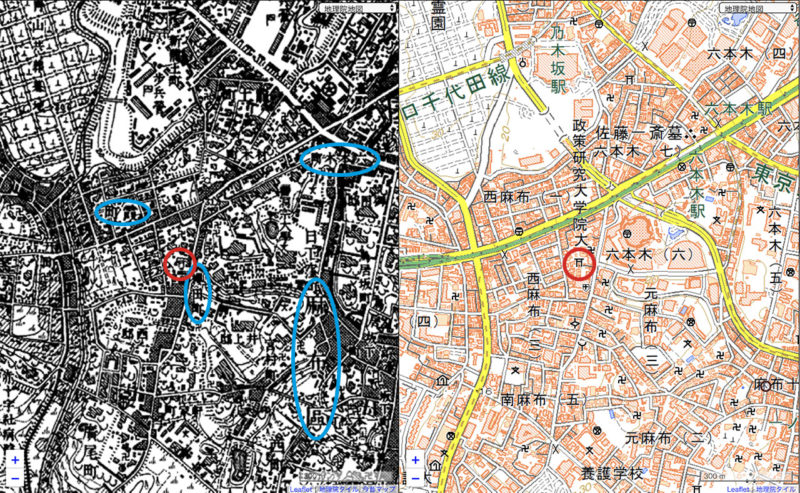

こちらは江戸後期の麻布や現在の六本木周辺の切絵図。

左が北の切絵図となっており、当社は図の中央左下に描かれている。

赤円で囲った箇所が当社。

小さく「霞山イナリ」と記されているのが分かる。

当社前の通りに「サクラ田上丁」「同中丁」「同下丁」とあるように、当地周辺が桜田町(麻布桜田町)と呼ばれた一画であり、桜田の地名は当社に由来する。

こうした桜田町の鎮守として崇敬を集めた。

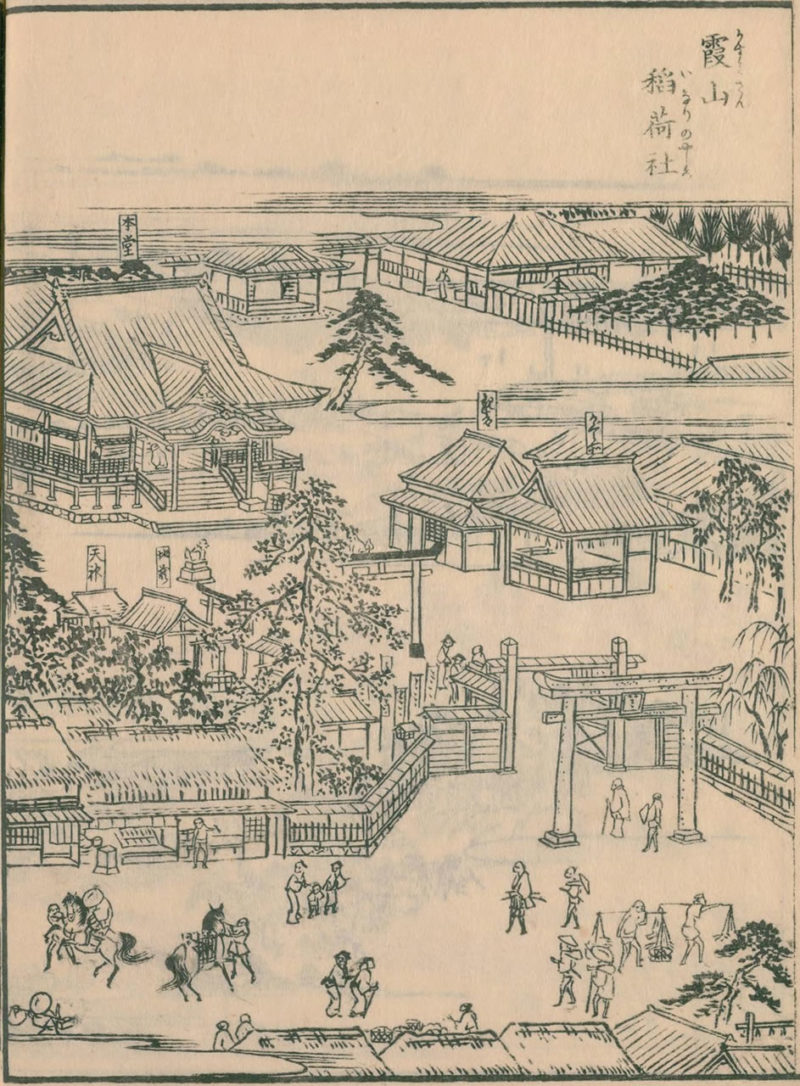

江戸時代に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「霞山稲荷社」として描かれているのが当社。

鳥居も複数建ち、立派な社殿(本堂)を見る事ができる。

境内社も多くあり、こうした様子からも既に町として発展した当地から、崇敬を集めていた事が窺える。

当社前も古くから賑わいのある通りだった事が伝わる。

沖田総司が初宮参りをした神社

幕末には、新選組の一番隊組長として有名な沖田総司が初宮参り(お宮参り)に参詣。

新選組一番隊組長及び撃剣師範。

陸奥国白河藩藩士・沖田勝次郎の子として、江戸の陸奥国白河藩下屋敷で誕生。

生年については天保十三年(1842)または十五年(1844)の2つの説があるものの、夏に生まれたとされている。

当時の陸奥国白河藩の藩主は阿部家。

当社のほぼ隣に陸奥国白河藩下屋敷が置かれていた。

先程の江戸切絵図を見てみると分かりやすい。

赤い円が当社。

青い円が沖田総司が生まれたとされる陸奥白河藩阿部播磨守の下屋敷。

正に当社に隣接しており、当社の氏子地域であった事が分かる。

当地周辺が沖田総司の生誕地とも云え、お宮参り(お初参り)した神社が当社。

そのため沖田総司ゆかりの神社として、新選組ファンの方には知られている。

そのため沖田総司ゆかりの神社として、新選組ファンの方には知られている。

乃木大将の初宮参りの神社

さらに乃木希典(乃木大将)も同じく初宮参りに参詣している。

「乃木大将」「乃木将軍」として知られる陸軍軍人。

嘉永二年(1849)に長州藩の支藩である長府藩の藩士・乃木希次の三男として、江戸の長府藩上屋敷(現・港区六本木)に生まれる。

日露戦争における旅順攻囲戦の指揮や、水師営の会見をはじめとする多々の徳行・高潔な振舞いにより国際的にも名が知れた他、学習院長に任じられ迪宮裕仁親王(昭和天皇)の教育係も務めた。

明治天皇の後を慕って殉死したことでも知られる。

この長府藩上屋敷というのが毛利甲斐守邸。

赤い円が当社。

緑の円が乃木大将が生まれたとされる長府藩上屋敷の毛利甲斐守邸。

こちらも当社の氏子地域であった事が分かる。

乃木大将の着用した産着は当社に寄進。

こちらは、現在「乃木神社」に譲渡され「乃木神社」の社宝となっている。

明治になり櫻田神社へ改称・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十八年(1895)、「霞山稲荷」から「櫻田神社」に改称。

桜田町の鎮守と云う意味合いが込められ、これが現在の社号となっている。

桜田町の鎮守と云う意味合いが込められ、これが現在の社号となっている。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

桜田町、霞町など「霞山稲荷」「霞山桜田明神」とも呼ばれた当社を偲ぶ地名が残る。

当時の西麻布から六本木周辺の地図である。

大正十一年(1922)に東京市公園課から発行された『東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖』に掲載されたもので、関東大震災以前の当社の境内・社殿を見る事ができる。

現在よりも境内も広いようで、真っ直ぐな参道に立派な社殿を窺える。

今では見ることができない旧社殿の貴重な1枚。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって社殿など境内の殆どが焼失。

昭和二十六年(1951)、社殿が再建。

昭和四十二年(1967)、住居表示の実施に伴い、麻布桜田町は西麻布3丁目・六本木6丁目に振り分けられる事となり、江戸時代から続く麻布桜田町の地名は消滅。

昭和五十年(1975)、社殿を改築。

その後も境内整備が進む。

その後も境内整備が進む。

令和六年(2024)、一帯の再開発につき境内を取り壊し。

現在は「東京都港区西麻布3-2-21」が仮社殿となっている。

現在は港七福神の寿老神を担う。

境内案内

2024年より再開発で境内取り壊し・仮社殿

2024年より一帯の再開発を開始。

当社の境内も対象地域となり境内が取り壊しに。

現在は「東京都港区西麻布3-2-21」が仮社殿と云う扱いになっている。

六本木ヒルズ近くの都心に鎮座

以下は再開発前の境内の様子。

2024年5月現在こちらには一切入れなくなっている。

六本木ヒルズのほぼ隣とも云える都心に鎮座。

社頭のほぼ向かいが六本木ヒルズとなっている。

社頭のほぼ向かいが六本木ヒルズとなっている。

社頭から向かいを見るとすぐ先が六本木ヒルズ。

六本木ヒルズ内のグランドハイアット東京。

六本木ヒルズ内のグランドハイアット東京。 都心に鎮座する当社らしい光景。

都心に鎮座する当社らしい光景。

そうした西麻布の地にこぢんまりとした社頭。

こぢんまりとした境内ではあるが鳥居を潜ると細い参道が続く。

こぢんまりとした境内ではあるが鳥居を潜ると細い参道が続く。

細い参道ではあるが、古き趣のある参道。

細い参道ではあるが、古き趣のある参道。

江戸時代の手水石・狛犬・二之鳥居が現存

参道の先、右手に手水舎。

水は常に張られており清める事ができる。

水は常に張られており清める事ができる。

この水盤は弘化四年(1847)に奉納されたものが現役で使われている。

この水盤は弘化四年(1847)に奉納されたものが現役で使われている。

「霞山稲荷」と呼ばれていた事を偲ぶ霞山の文字。

「霞山稲荷」と呼ばれていた事を偲ぶ霞山の文字。

その先に石段があり、手前に一対の狛犬。 文化二年(1805)奉納の古い狛犬が現存。

文化二年(1805)奉納の古い狛犬が現存。 江戸尾立ち狛犬。

江戸尾立ち狛犬。

前脚がぐっと長くなっているのが特徴的。

前脚がぐっと長くなっているのが特徴的。

阿吽どちらもよい表情。

阿吽どちらもよい表情。

台座には櫻田久保町とあり、桜田の地名を偲ぶ。

台座には櫻田久保町とあり、桜田の地名を偲ぶ。

石段の先には二之鳥居。

この鳥居も江戸時代の古いもの。

この鳥居も江戸時代の古いもの。

文政十三年(1830)に奉納されたもので、「従五位下 松平伊勢守」とあり、旗本であった松平定朝による奉納。

文政十三年(1830)に奉納されたもので、「従五位下 松平伊勢守」とあり、旗本であった松平定朝による奉納。

江戸幕府の旗本で、花菖蒲の育種家。

花菖蒲を愛で、当社の氏子地域であった麻布桜田町(現・中国大使館付近)の屋敷で晩年まで改良に力を注いだ。

戦後に再建された社殿

社殿は神明造り。

東京大空襲で境内の殆どが焼失。

東京大空襲で境内の殆どが焼失。

昭和二十六年(1951)に再建されたもの。

昭和二十六年(1951)に再建されたもの。

昭和五十年(1975)に改築され現在に至っている。

昭和五十年(1975)に改築され現在に至っている。

境内社の福寿稲荷社・港七福神の寿老神

当社には港七福神の寿老神も祀られている。

毎年元日-1月8日まで御神像を一般公開。

毎年元日-1月8日まで御神像を一般公開。

拝殿の右手に御神像が置かれ公開となる。(画像は2020年元日に撮影)

拝殿の右手に御神像が置かれ公開となる。(画像は2020年元日に撮影)

元日-成人の日まで開催

拝殿前には天水桶。

霞山やお稲荷様の神印が残り、文政九年(1829)に奉納されたもの。

霞山やお稲荷様の神印が残り、文政九年(1829)に奉納されたもの。

御朱印・限定御朱印も用意

御朱印は社務所にて。

港七福神めぐりの期間外は書き置き(日付なし)の御朱印のみ授与。

港七福神めぐりの期間外は書き置き(日付なし)の御朱印のみ授与。

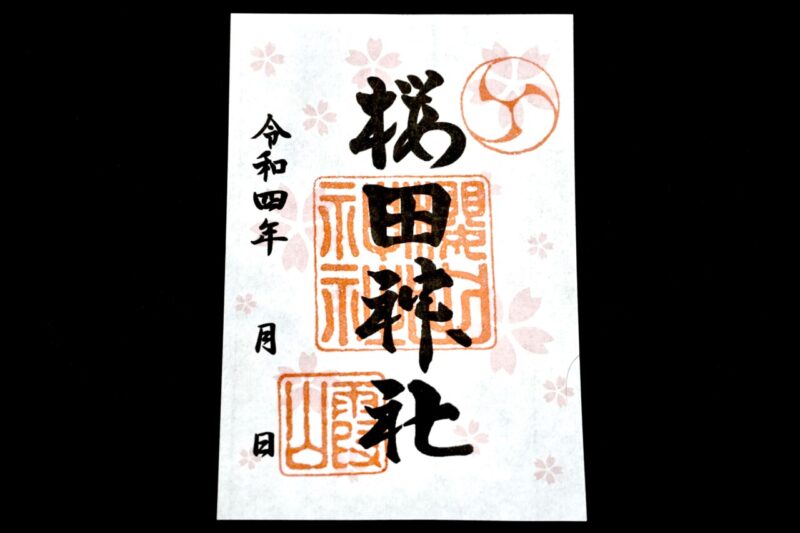

通常御朱印は別紙のみで日付は入らずセルフで入れる形。

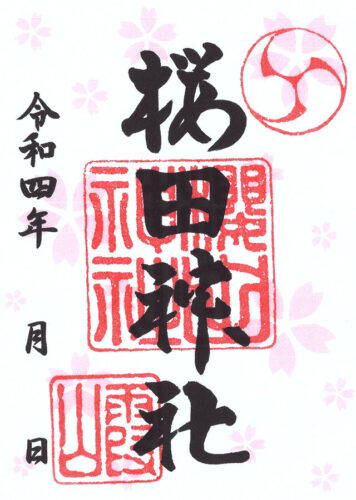

2022年に頂いた際は桜模様の御朱印となっていた。

2022年に頂いた際は桜模様の御朱印となっていた。

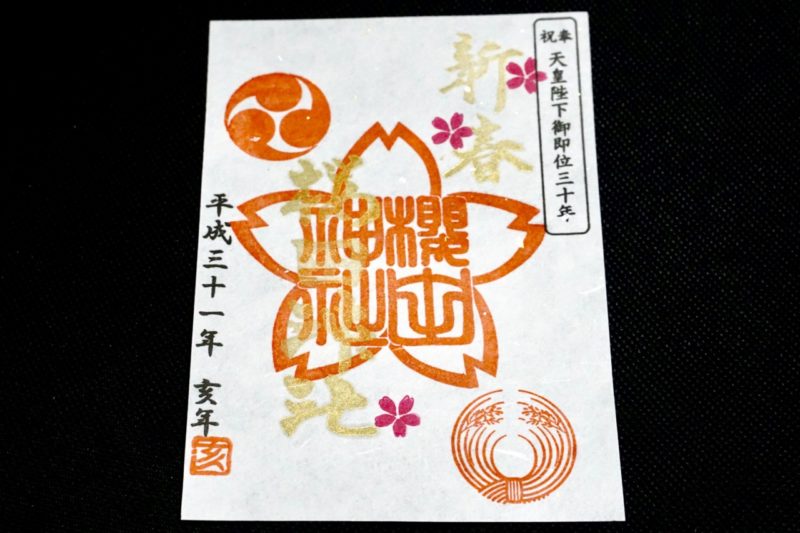

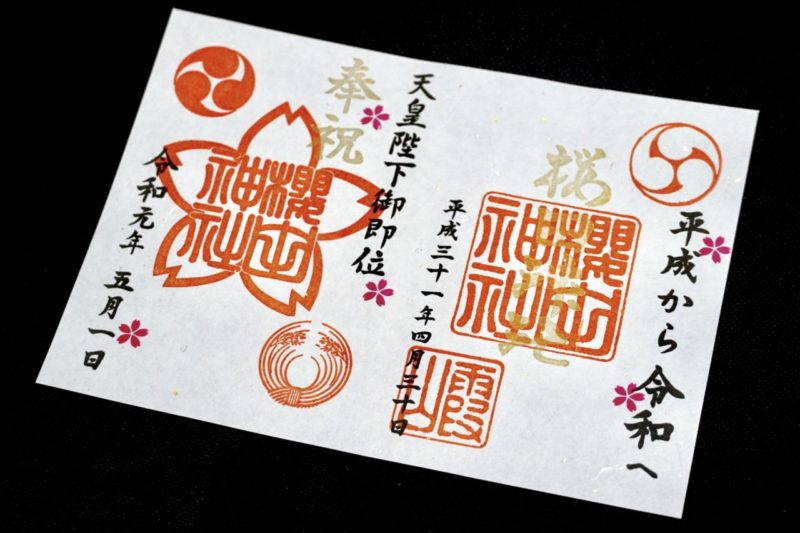

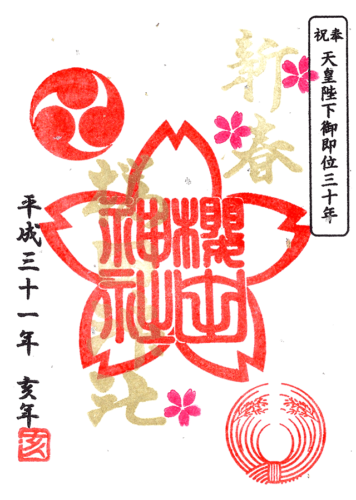

2019年正月は特別な限定御朱印も授与。

天皇陛下御即位三十年を奉祝した御朱印で特別な紙での頒布。

天皇陛下御即位三十年を奉祝した御朱印で特別な紙での頒布。

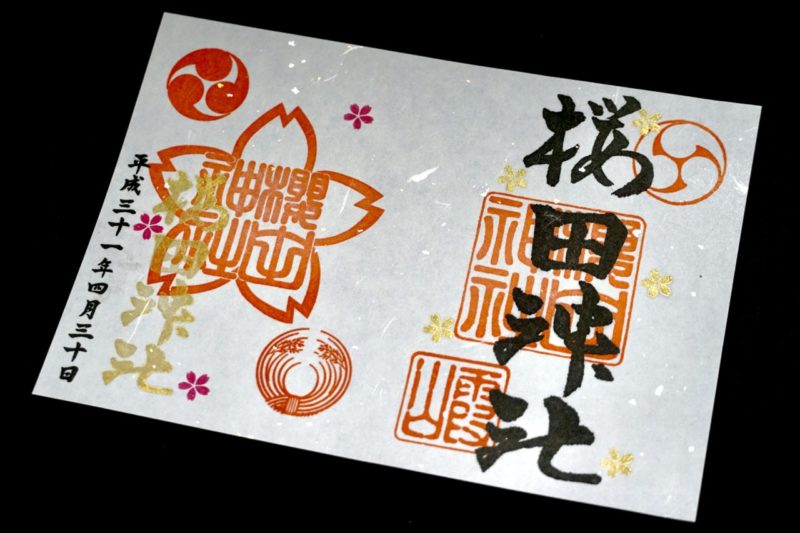

さらに平成最後の御朱印として「平成特別御朱印」。

平成が終わる2019年4月27日から30日(5月6日まで延長)までの限定頒布。

平成が終わる2019年4月27日から30日(5月6日まで延長)までの限定頒布。

令和元年からは5月1日から6日まで「令和特別御朱印」を授与。

「平成から令和へ」の文字と共に、4月30日と5月1日の日付入り。

「平成から令和へ」の文字と共に、4月30日と5月1日の日付入り。

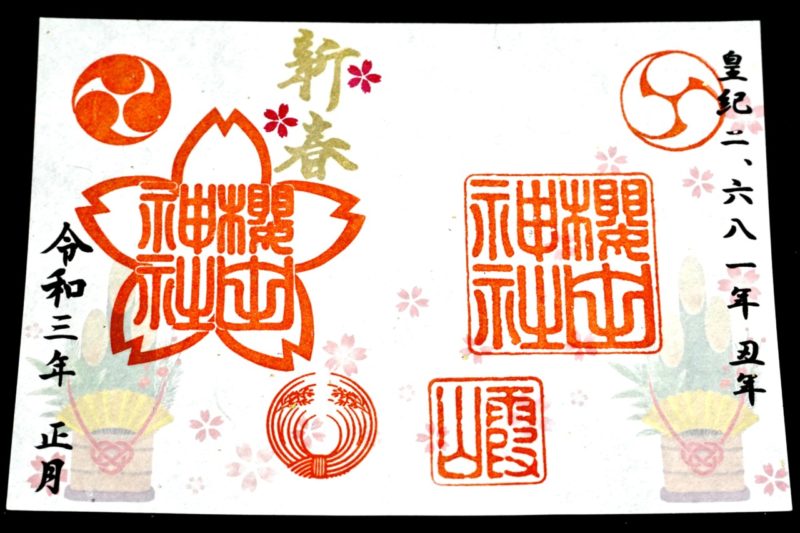

2022年元日からは正月特別御朱印を授与。

正月らしいめでたい御朱印。

正月らしいめでたい御朱印。

2021年も同様のデザイン。

2021年も同様のデザイン。

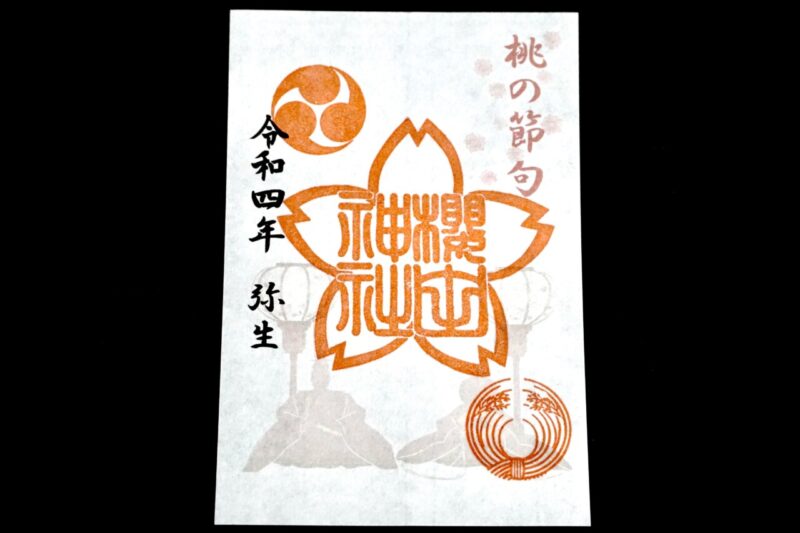

2022年の桃の節句御朱印。

ひな祭りらしい仕様。

ひな祭りらしい仕様。

2022年10月の月替り御朱印で、現在は基本的に毎月月替り御朱印を用意している。

2022年10月の月替り御朱印で、現在は基本的に毎月月替り御朱印を用意している。

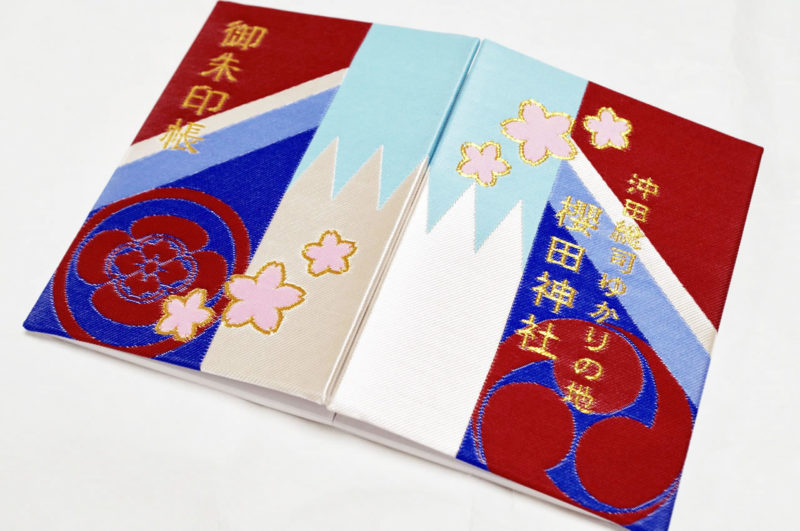

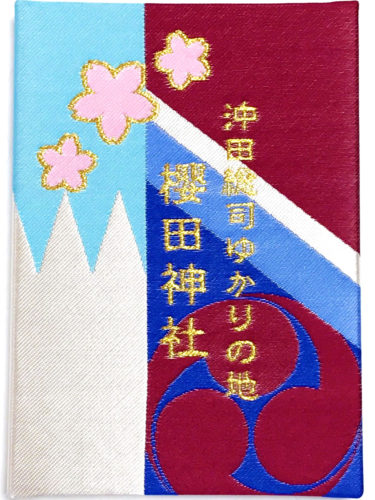

だんだら模様に桜・新選組風のオリジナル御朱印帳

2017年元日から1月8日までの期間限定でオリジナルの御朱印帳の頒布を開始。

以後、毎年元日から数量限定で頒布する形となった。

以後、毎年元日から数量限定で頒布する形となった。

御朱印帳には限定御朱印・通常御朱印・寿老神御朱印の3種が最初から押印。

右の桜の御朱印はオリジナル御朱印帳限定で、この御朱印帳以外では拝受できないもの。

右の桜の御朱印はオリジナル御朱印帳限定で、この御朱印帳以外では拝受できないもの。

さらにオリジナルのしおりがセットになっている。

さらにオリジナルのしおりがセットになっている。

2019年元日は新柄の頒布が開始。

以降の元日からは新柄と従来柄の2冊が頒布となっている。

以降の元日からは新柄と従来柄の2冊が頒布となっている。

所感

かつては霞ヶ関・桜田門外に鎮座していた稲荷信仰の当社。

江戸時代になってから現在地に遷座し、麻布桜田町の鎮守として崇敬を集めた。

麻布桜田町には諸大名の屋敷が置かれていた事もあり、幕末には沖田総司や乃木大将といった著名な人物のお宮参りの神社としても有名である。

この事から沖田総司ゆかりの神社として有名で、沖田総司や新選組ファンの方が沖田総司の墓がある「専称寺」と共に訪れる事も多い。

現在は通りを挟んで斜め向かいに六本木ヒルズがあり、その中でこぢんまりと境内を維持していて、境内には狛犬や鳥居など古いものも幾つか残る。

小さな神社ではあるが、こうした西麻布・六本木エリアで境内が維持できているのが喜ばしい。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(通常)・500円(限定)・1,000円(限定)

社務所にて。

※通常時の神社の御朱印は書き置き(日付は入らない)のみ頒布。

※オリジナル御朱印帳には3種の御朱印が最初から押印。

※港七福神・寿老神の御朱印は元日-成人の日まで。

2月1日-28日まで「月替り御朱印」(予定)

※現在境内は改修中で仮社殿での授与。最新情報は公式X(Twitter)にて。

2025年3月5日-数量限定で「JR東海コラボ新選組と新幹線の箔押し御朱印」

※JR東海EXより事前予約が必須。当日15:15まで予約可。事前予約なしでは授与不可。境内は再開発につき仮社殿での対応。

- 2021年正月特別

- 2020年正月特別

- 令和特別

- 平成特別

- 2022年10月

- 桃の節句

- 通常

- 天皇陛下御即位三十年

- 通常

- 御朱印帳限定

- 通常

- 寿老神

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:3,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

沖田総司ゆかりの神社のため、新選組のだんだら模様をデザインした御朱印帳。

表面には当社らしい桜と沖田総司の家紋、裏面には当社の社紋の組み合わせ。

限定御朱印・通常御朱印・寿老神御朱印の3種が最初から押印、さらにオリジナルのしおり付き。

※2019年元日からは新しい絵柄の新選組御朱印帳を頒布。

※2023年元日からは新しい絵柄の桜色御朱印帳を頒布。

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

授与品・頒布品

しおり(御朱印帳とセット)

初穂料:─

社務所にて。

御朱印帳にセットで付いてきたオリジナルのしおり。

参拝情報

参拝日:2022/10/18(御朱印拝受)

参拝日:2022/03/04(御朱印拝受)

参拝日:2021/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2020/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2019/05/06(御朱印拝受)

参拝日:2019/04/28(御朱印拝受)

参拝日:2019/01/01(御朱印拝受)

参拝日:2018/12/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/01/01(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2015/10/15(御朱印拝受)

コメント