目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

大森酉の市で知られる大森のお酉さま

東京都大田区大森北に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、古くは「鷲宮」と称された。

現在も「大森のお酉さま」として親しまれ、11月の酉の日には「酉の市」を開催。

普段は神職不在の無人の神社であるが、酉の市の日になると大森銀座商店街・ミルパから当社までずらりと露店が並び立ち、多くの参拝者が訪れ城南地区随一とも云われる賑わいとなる事で知られる。

現在は「磐井神社」の兼務社となっている。

神社情報

大森鷲神社(おおもりおおとりじんじゃ)

御祭神:日本武尊

社格等:─

例大祭:11月酉の日(酉の市)

所在地:東京都大田区大森北1-15-12

最寄駅:大森駅・大森海岸駅

公式サイト:─

御由緒

鷲神社は日本武尊を祀り江戸中期より武運開運商売繁盛の神として多くの人々の信仰を集めている。

毎年十一月の酉の日には祭礼(酉の市)が行われお守札を結んだ縁起の熊手は之を求めた人に賊宝をもたらし供に添えられた稲の穂は五穀豊穣の恵みにあづかると言われている。(境内の掲示より)

歴史考察

江戸中期より鷲宮として信仰を集める

社伝によると、創建年代は不詳。

江戸時代の頃は「鷲宮(わしのみや)」と称され親しまれていた。

社号から日本武尊を祀る大鳥信仰の神社として信仰を集めた事が窺える。

第12代景行天皇皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

日本武尊が亡くなった後、白鳥となって大和を指して飛んだという伝説。

『日本書紀』『古事記』共にそうした記述が残されている。

そうした伝説から大鳥信仰は日本武尊を祀る神社が多い。

御由緒などは不詳で、当社に関する史料はあまり見る事ができない。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(不入斗村)

鷲宮

除地一畝四歩。字向にあり。八尺四方。是も密厳院持にて勧請の年代詳ならず。社傍に松樹三株たてり。

不入斗村(いりやまずむら)の「鷲宮」として記されているのが当社。

式内社「磐井神社」の別当寺を担っていた「密厳院」が、当社の別当も担っていた。

『新編武蔵風土記稿』に記された「密厳院」の項目には「今の荒井宿村の境鷺宮の邊、当寺大門の跡なりと云。」と記されており、かつての「密厳院」は当社近くまでが境内の大寺であり、当社周辺に大門が置かれていたという事になる。

元治元年(1864)、社殿を再建している。

不入斗村の地名由来・武運開運商売繁盛の神

『新編武蔵風土記稿』に記されている通り、当社は不入斗村の向という地域に鎮座。

不入斗村の南には式内社で規模も大きな「磐井神社」が鎮座しており、こちらが村の鎮守であった。

不入斗村という地名は、関東圏にいくつか散見している地名である。

いずれも免租地(租税を納めなくても良い土地)であり、かつての寺社領などで貢納を免ぜられた不入権(ふにゅうのけん)を持つ事から、そうした地名が付けられる例が多い。

当社があった不入斗村は式内社である「磐井神社」が、中世にかけて広大な神田を持ち貢納を免除された不入権(ふにゅうけん)をもつ免租地だった事に由来している。

当時の当地は耕地が殆どの地であり、幕府から鷹の餌を採る餌差(えさし)に任命され、鷹の餌となる小鳥(鳩や雀)などを捕まえる役割のある地域あった。

そうした村に鎮座していた当社は、江戸中期より武運開運商売繁盛の神として信仰されたと伝わる。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって不入斗村・新井宿村が合併、入新井村(いりあらいむら)が成立。

当地は入新井村不入斗となり、地域のお酉さまとして信仰を集めた。

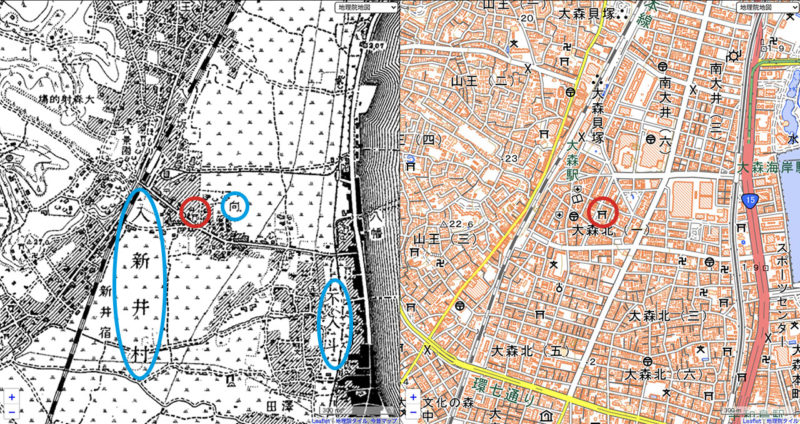

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、当時の古地図でも当社の位置に鳥居の記号を見る事ができる。

駅と当社周辺はやや人家があったようだが、周囲はほとんど耕地だった事分かり、こうした地域の中で古くから崇敬されていた神社だった事が伝わる。

いまは失われた入新井村や不入斗、向といった地名も見る事ができる。

昭和七年(1932)、大森区が成立し大森区入新井という住居表示となる。

こうしてかつての不入斗の地名は消滅。

昭和二十年(1945)、東京大空襲で幕末の社殿を焼失。

昭和二十八年(1953)、社殿を再建。

この時の社殿が現存している。

この時の社殿が現存している。

昭和三十九年(1964)、順次行われていた住居表示によって入新井も消滅。

かつての不入斗村周辺は、現在の大森北1-6丁目となっている。

現在では11月酉の日の「酉の市」が大いに賑わう事で有名。

露店の数は100を超え、城南地区でも随一と称される賑わいを見せる。

境内案内

大森銀座商店街ミルパ沿いに鎮座

最寄駅の大森駅から徒歩数分の距離で、大森銀座商店街ミルパのアーケード街を抜けた先。

アーケードを抜けた先の商店街ミルパに沿って鳥居。

商店街の一画に鎮座しているものの、普段は大変静かな神社となっている。

商店街の一画に鎮座しているものの、普段は大変静かな神社となっている。

昭和二十九年(1954)に建立された鳥居には「鷲神社」の扁額。

昭和二十九年(1954)に建立された鳥居には「鷲神社」の扁額。

「鷲神社」の社号碑。

「鷲神社」の社号碑。

商店街に鎮座していながらもしっかりと参道を整備。

境内は地域や商店街によって維持されていて地域からの崇敬の賜物であろう。

境内は地域や商店街によって維持されていて地域からの崇敬の賜物であろう。

手水舎は設けられていないが古い水盤が残る。

手水舎は設けられていないが古い水盤が残る。

戦後に再建された社殿

参道の先に社殿。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

旧社殿は東京大空襲で焼失。

現在の社殿は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

現在の社殿は昭和二十八年(1953)に再建されたもの。

小さな木造社殿ではあるが綺麗に維持。

小さな木造社殿ではあるが綺麗に維持。

お酉さまらしい鳥の彫刻。

お酉さまらしい鳥の彫刻。

社殿の屋根に大黒様とも恵比寿様とも見える鬼瓦。

社殿の屋根に大黒様とも恵比寿様とも見える鬼瓦。

本殿も同様に木造社殿。

小さいながらも綺麗に維持されているのが伝わる。

小さいながらも綺麗に維持されているのが伝わる。

神楽殿・鷲会館・庚申塔

境内右手には神楽殿。

朱色に塗られた鉄筋コンクリート造。

朱色に塗られた鉄筋コンクリート造。

裏手には「繁栄は義理と人情と御参拝」の文字。

裏手には「繁栄は義理と人情と御参拝」の文字。

境内に隣接するように鷲会館。

当社が所有する会館で地域の方が使う貸しホールなどになっていて地域の方向けに開放されている。

当社が所有する会館で地域の方が使う貸しホールなどになっていて地域の方向けに開放されている。

鷲会館と繋がる形で社務所。

鷲会館と繋がる形で社務所。

神社通りに面するように裏参道の鳥居。

酉の市ではこちらに熊手商が並ぶ。

酉の市ではこちらに熊手商が並ぶ。

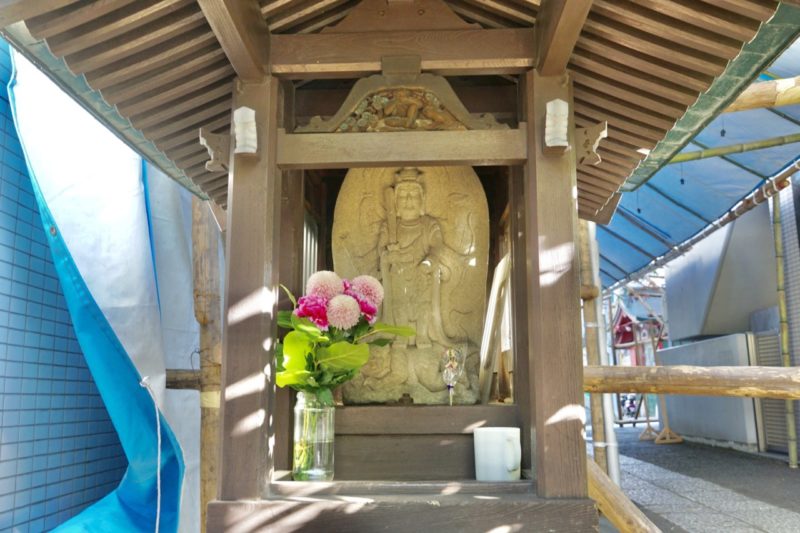

裏参道の鳥居近くに古い石像。

こちらも大切に保護管理されている。

こちらも大切に保護管理されている。

邪鬼を踏みつける青面金剛なので庚申塔なのが分かる。

邪鬼を踏みつける青面金剛なので庚申塔なのが分かる。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)という虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

城南地区随一の賑わいを見せる大森の酉の市

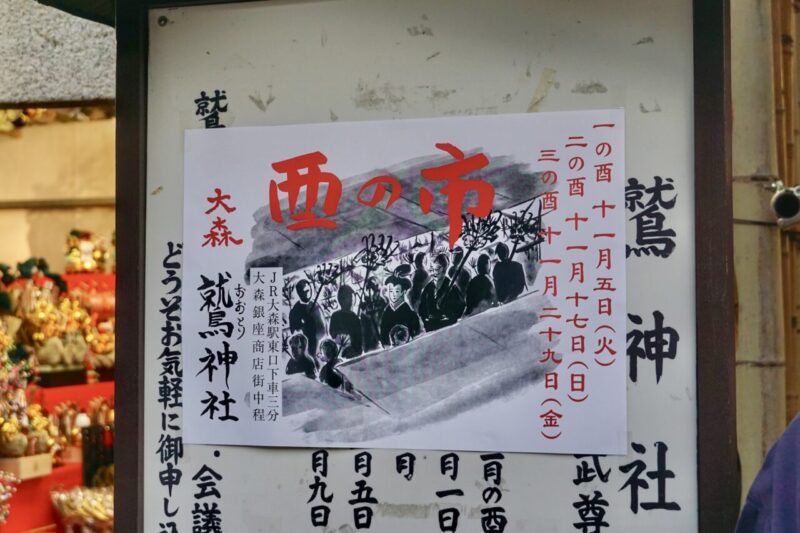

毎年11月の酉の日には「酉の市」を開催。

大森の名物で「大森の酉の市」と称されて大森の秋の風物詩となっている。

大森の名物で「大森の酉の市」と称されて大森の秋の風物詩となっている。

例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

露店が100店以上も立ち並び、境内には熊手商も並ぶ。

その規模は城南地区随一とも云われ、大森を代表するお祭りとなっている。

その規模は城南地区随一とも云われ、大森を代表するお祭りとなっている。

大森駅から当社までの間にある大森銀座商店街ミルパには露店がずらりと立ち並ぶ。

アーケード街には多くの露店、さらに商店街のお店も露店を出したりと大盛り上がり。

アーケード街には多くの露店、さらに商店街のお店も露店を出したりと大盛り上がり。

この賑わいが当社、さらに当社の先までずらっと続く。

この賑わいが当社、さらに当社の先までずらっと続く。

多くの露店、そして人々で賑わい、まさに城南随一の賑わいとなる。

多くの露店、そして人々で賑わい、まさに城南随一の賑わいとなる。

普段は静かな鳥居の前も酉の市になると凄い賑わいに。

酉の市では参拝列もかなり行列ができ、地域からの崇敬の篤さが伝わる。

酉の市では参拝列もかなり行列ができ、地域からの崇敬の篤さが伝わる。

普段は静かな当社も参拝者と熊手商で大賑わい。

普段は静かな当社も参拝者と熊手商で大賑わい。

とても賑やかな光景。

とても賑やかな光景。

一の酉:11月5日(火)

二の酉:11月17日(日)

三の酉:11月29日(金)

酉の市では熊手商が立ち並ぶ・開運熊手御守

酉の市では参道や西側参道には多くの熊手商が立ち並ぶ。

表参道の熊手商。

表参道の熊手商。

大小様々な熊手。

大小様々な熊手。

裏参道の熊手商。

裏参道の熊手商。

売約済みも多い。

売約済みも多い。 境内では熊手商による勢いのある掛け声が響く。

境内では熊手商による勢いのある掛け声が響く。

熊手商から熊手を購入する場合は、駆け引きを楽しむのが粋とされる。

威勢のよい掛け声の熊手商との値切りの駆け引き。

たっぷり値切って「まけたまけた」と言わせれば勝ち。

とは言え、値切った分だけ「ご祝儀」として熊手商に置いてくるのが、粋な買い方とされているので、あくまで駆け引きを楽しむもの。(もちろん値切った値段で購入しても構わない)

ある程度の金額以上の熊手を求めた場合は、最後に手締めとなる。

「家内安全・商売繁盛」と大勢で手を打ち、熊手を高く掲げて持ち帰る。

翌年の酉の市で、前年購入した熊手を納め、また新しいのを購入。

その際に前年より大きいのを購入するのが良いとされている。

毎年、同じ熊手商から購入し贔屓になると、入山(自分の名前を入れた札)を差してくれるようになる。

熊手商による縁起熊手の他に、拝殿前にて当社による「開運熊手御守(初穂御守)」の授与も行われる。

毎年この開運熊手守を頂き大切にし酉の市でお返しして、また新しいのを頂く。

毎年この開運熊手守を頂き大切にし酉の市でお返しして、また新しいのを頂く。

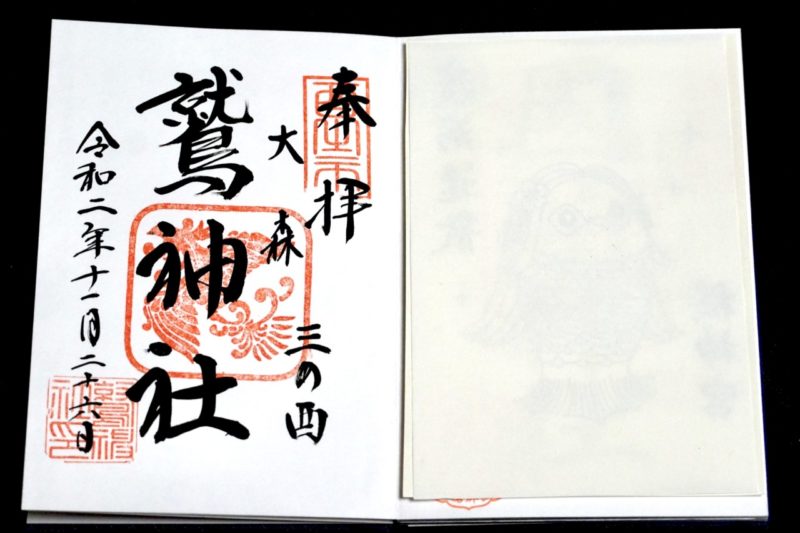

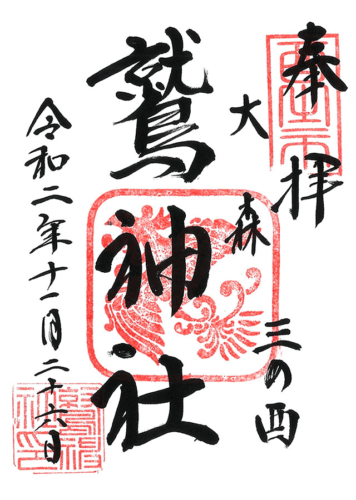

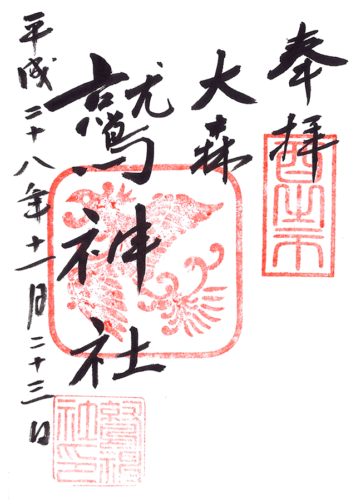

御朱印は酉の市の日限定

御朱印は酉の市の日のみ頂ける。

鳥居を潜ってすぐ右手の特設授与所にて。

鳥居を潜ってすぐ右手の特設授与所にて。

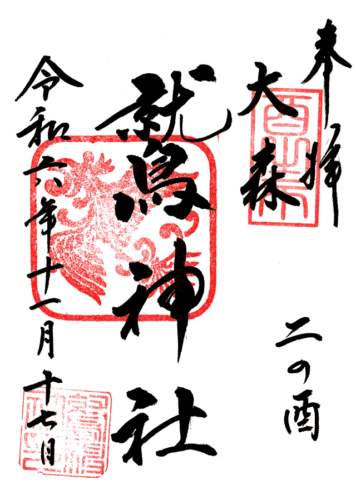

御朱印は鳳凰の朱印に「鷲神社印」の朱印。

2020年に参拝した際は「三の酉」といった墨書きもして下さった。

2020年に参拝した際は「三の酉」といった墨書きもして下さった。

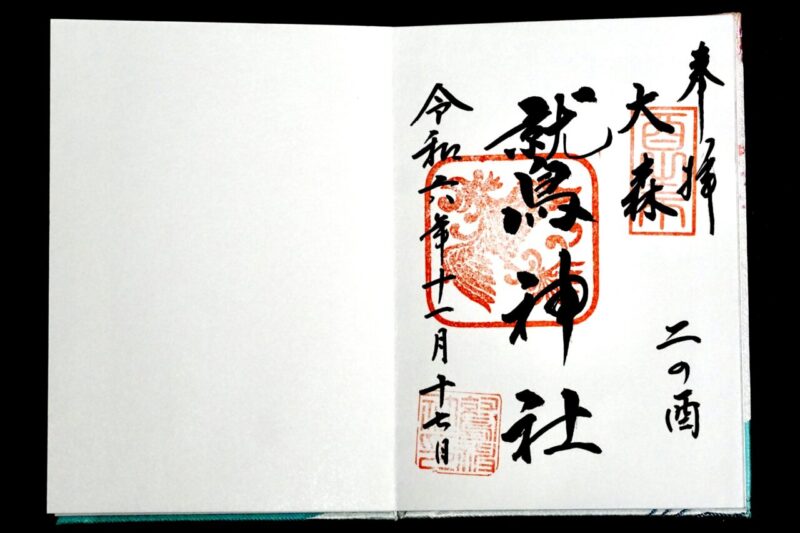

こちらは2024年の二の酉で頂いた御朱印。

こちらは2024年の二の酉で頂いた御朱印。

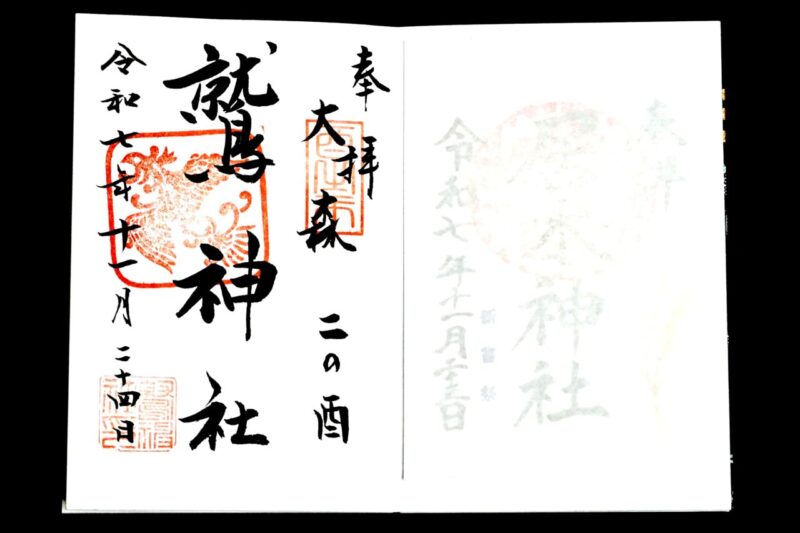

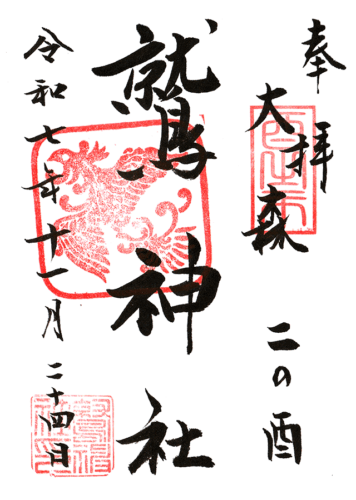

2025年の二の酉で頂いた御朱印。

2025年の二の酉で頂いた御朱印。

所感

江戸時代の頃より当地で崇敬を集めてきた当社。

明治以降、そして戦後と大森周辺が発展し多くの人々が住むようになり、当地周辺は商店街や商業施設が立ち並ぶ中で、今でも小さいながらこうして境内が維持されているのは地域の方々からの崇敬の賜物。

普段は静かな神社も、酉の市になると物凄い賑わいへ。

まさに城南地区随一の盛り上がと云う事できる酉の市で、それだけ地域の人々に大切にされているのがよく伝わる光景。

商店や地域などが一帯となり盛り上げる大森の酉の市。

それだけでも地域に愛されているのが良く伝わる素敵な神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

特設授与所にて。

※酉の市(毎年11月の酉の日)のみ御朱印を頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

授与品・頒布品

開運熊手御守(初穂御守)(小)

初穂料:900円

※酉の市の日のみ授与。

参拝情報

参拝日:2025/11/24(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/17(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/11/26(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/11/23(御朱印拝受)

コメント