目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧大森村澤田の鎮守・大森唯一の浅間神社

東京都大田区大森西に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧大森村澤田の鎮守。

正式名称は「浅間神社」であるが、他との区別から「大森浅間神社」とさせて頂く。

大森唯一の浅間神社であり大森地区の富士講より崇敬を集めた。

戦後は隣接する浅間幼稚園が開園し「安産子育ての守護神」の御神徳によって地域から崇敬を集めている。

神社情報

大森浅間神社(おおもりせんげんじんじゃ)

御祭神:木花咲邪姫命

社格等:村社

例大祭:6月第1土・日曜

所在地:東京都大田区大森西2-2-7

最寄駅:平和島駅

公式サイト:https://sengenjinjya.com/

御由緒

富士山本宮浅間大社(富士宮市鎮座)は、第7代孝霊天皇の御代、富士山が噴火し鳴動常なく人民恐れて逃散し国中が荒れ果てたので、第11代垂仁天皇は其の3年に浅間大神を山足の地に奉り、山霊を鎮められたのを起源とし、ついで第12代景行天皇の御代日本武尊が東夷征伐の時、駿河国に於て賊徒の野火に遇われましたが富士浅間を祈念して其の災を逃れ給い、其の賊徒を征服すると山宮の地にて厚く浅間大神を奉られました。其の後第51代平城天皇の大同元年、坂上田村麿勅を奉じて現在の地に壮大な社殿を建立し山宮より遷し鎮め奉りました。爾来1100余年全国浅間神社総本社として崇敬をあつめております。

大森浅間神社は其の流れをくみ、富士浅間とも称せられ、江戸時代当時隆昌を極めた山嶽信仰に基いて富士浅間神社を東海道通路の要衝大森の地に勧請奉斉せられたものと伝えられております。又藤浅間とは富士浅間の意と思われますが当時境内に藤の大樹があり陽春4月の頃には藤花盛にして附近の名物として知られた処から藤浅間の名が生まれたものと思われます。右の藤樹は明治初年頃まで残存し、尚数歩を隔てて御手洗いの側には杉の切口凡そ目通り6尺以上と思われるものもあり、樹齢300年を経たと思われる老樹が繁茂していた事は古老の伝える処であります。

柳々旧大森には、澤田、谷戸、浜端、川端、堀の内、原等の地名があり、徳川末期に陳屋があって陳屋堀があり、其の内を堀の内と云い、地名澤田とは現当神社氏子地域であって、古くは馬込、池上の山より海に出る所一面の澤地であって芦など生茂っていた所から此の地名が生まれたものと思われます。

浅間神社は此の内の高所に鎮座し、四方は稲田にして民家亦点在し、遠く富士の秀麗を仰ぎ眺望絶佳幽翠なる神域であった事が偲ばれます。附近に富士見耕地と云う地があり、又神社を隔てて鶴渡りの地名があり、由来当社は大森唯一の富士浅間社として知られ、年々富士登山の際は大森、入新井、新井宿、羽田村等の先達等が必ず当社に参って道中平安を祈願して出発した事は現在境内に在る浅間神社先達の碑に氏子・北原・中原・南原・沢田・不入斗・八幡・羽田・堀の内とあるのを以ってしても知られるところであります。

白雪をいただいた富士の霊峰は是を望み見る人々に雄大と壮巌、神秘と静寂の感を与えずにはおきませんでした。に富士が霊峰といわれる訳があり、これを望み得られる範囲に富士信仰は広がってゆき、浅間神社は富士山を挟んで駿河側と甲斐側とに大社を発生せしめ、特に東海道は表玄関である為、現在の富士宮市にある浅間神社が富士山本宮浅間大社としてその名を専らにしており、八合目以上が表も裏も全部浅間大社の境内となっていることは其の一つの現れであります。

浅間大社は「せんげん」と呼びますが、もとは「あさま」と呼び、「あさま」の意味は「あさくま」即ち湧水が浅く隈をなして流れ出る処で祭りの行われた信仰にその起源を持つものであります。

浅間信仰は富士山に対する霊峰信仰が一面にあると共に農民にとっては其の麓の湧玉の池より湧き出る泉に対しても「あさくま」の限り無き神の信仰があると云われております。

当神社は其の後、大正7年4月耕地整理の為、現平和島駅の西側北6丁目に移転し、後に氏子の増加と道路拡張の為、更に現在地に、紀元2600年(昭和15年)を記念して御造営御遷座申し上げた次第であります。幸にして戦災をまぬがれたことも、火防の神の御祭神の御神徳に依れるものと感謝する次第であります。又昭和23年開園された、附属浅間幼稚園も、安産・子育ての守護神の御神徳によって大勢の子供達が神様の良い子として世に送り出しております。(公式サイトより)

歴史考察

江戸時代中期に富士講の隆昌によって創建

社伝によると、享保年間(1716年-1736年)に創建と伝わる。

富士講の隆昌によって駿河国一之宮で浅間信仰の総本社である「富士山本宮浅間大社」より勧請されたと云う。

江戸時代に成立した民衆信仰で、オガミ(拝み)と富士登山(富士詣)を行う講社。

地域社会や村落共同体の代参講としての性格を持っており、特に江戸を中心とした関東で流行したため、各地に数多くの講社があり、江戸時代後期には「江戸八百八講、講中八万人」と云われる程であった。

当社の境内に藤の大樹があり、付近の名物と知られた事から「藤浅間」と称された。

高台に鎮座していて、富士山を眺望できる場所であったと云う。

新編武蔵風土記稿に記された当社・大森村澤田の鎮守

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(東大森村・西大森村・北大森村)

富士浅間社

除地七歩。村の北の方にあたれり。社は九尺に二間。前に鳥居を立。

当時の大森村は、東大森村・西大森村・北大森村の3か村に分村。

『新編武蔵風土記稿』ではまとめて記載されており、同村の「富士浅間社」として記されている。

村の北にあるとの事から北大森村の一画であった事が窺える。

こちらには記載されていないが「澤田」と呼ばれる地域の鎮守であったと伝わっている。

周辺が澤地であって芦など生茂っていた事から生まれた地名。

現在の大森西2丁目・大森北6丁目にあたる。

浮世絵で見る江戸時代の大森

当時の大森は東海道沿いの地域として賑わった地域。

東海道五十三次の宿場としては入っていないものの、品川宿と川崎宿の中間に位置する事から「間の宿」として賑わい発展。

江戸時代の主要街道上で発達した施設の一種。

宿場と宿場の間に興り、発展した休憩用の施設で宿泊は禁止されていた。

海苔を収穫している様子を描いており、海苔は大森の特産品として有名であった。

街道沿いの茶屋では海苔茶漬を出す茶屋も多かったそうで、他に麦藁細工が名物で「川崎大師」参詣の帰りにみやげとして求める人が多く、江戸時代中期-末期には流行した史料が残っている。

特に大森地域には浅間神社が当社のみであったため、近郊の富士講員たちは富士山に行く前に当社に立ち寄り参拝し、道中の安全祈願をしたと伝わっている。

戦前に二度の遷座・古地図で見る旧鎮座地

明治に入り神仏分離。

当社は無格社であった。

明治五年(1872)、西大森村・東大森村・北大森村が合併して大森村が成立。

大森村の澤田の鎮守として崇敬を集めた。

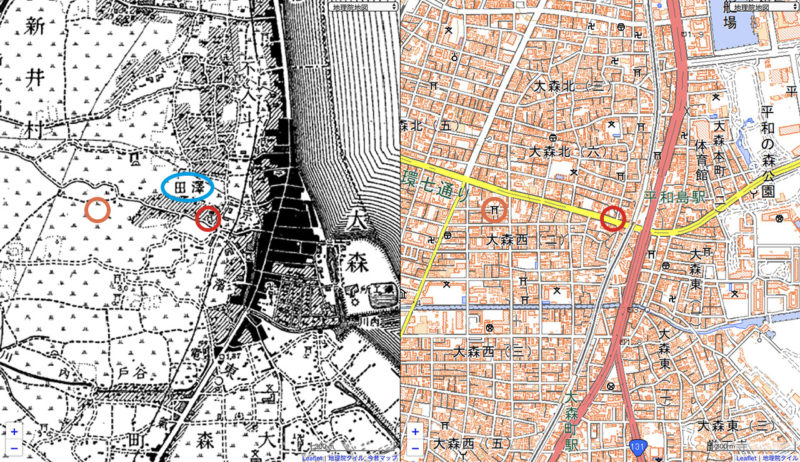

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤丸で囲ったのが創建当時からの鎮座地で鳥居の地図記号が見える。

現在の環七通りに近く平和島の駅付近に鎮座していて、東海道の街道沿いからも比較的近かった。

橙円で囲ったのが現在の鎮座地で、当時は畑ばかりの耕地であった事が窺える。

澤田の地名も見る事ができ、当社はこうした澤田地区の鎮守であった。

大正七年(1918)、耕地整理のためやや北西に遷座。

耕地を宅地化するための区画整備などで遷座したという形で、現在の大森北6丁目付近になる。

昭和十五年(1940)、道路拡張などの影響で再び遷座し、これが現在の鎮座地。

社殿も造営され、村社に昇格している。

社殿も造営され、村社に昇格している。

昭和二十年(1945)、東京大空襲では周囲の多くが被災する中、当社は戦災を免れている。

火防の御神徳によるものとして崇敬を集めた。

昭和二十三年(1948)、付属の浅間幼稚園が開園。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

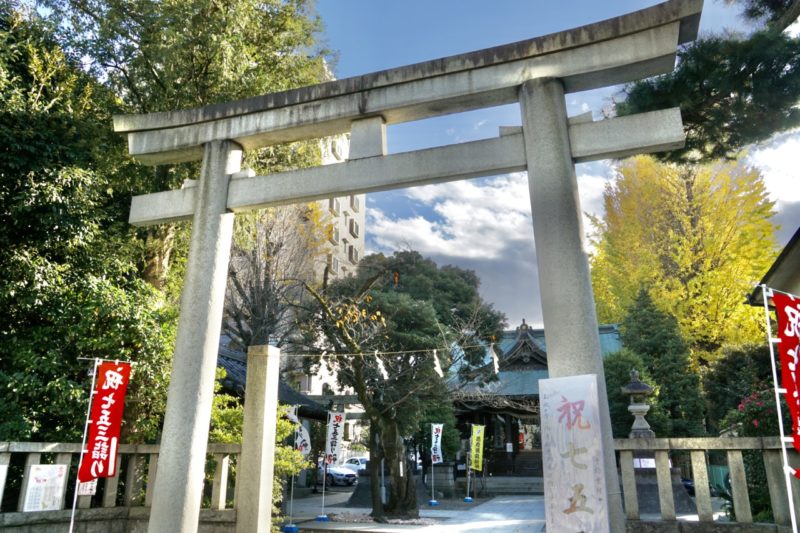

環七沿いに鎮座・安産子育ての守護神

最寄駅の平和島駅からは環七通りを西に向かうと徒歩10分圏内。

環七沿いに鎮座していて、大きな鳥居が目印。

環七沿いに鎮座していて、大きな鳥居が目印。

社号碑はないが右手の玉垣上に大きな看板があり「安産子育ての守護神」の文字。

社号碑はないが右手の玉垣上に大きな看板があり「安産子育ての守護神」の文字。

当社に隣接する形で浅間幼稚園。

昭和二十三年(1948)に開園した当社付属の幼稚園で、日中は子どもたちの声が境内にも響く。

昭和二十三年(1948)に開園した当社付属の幼稚園で、日中は子どもたちの声が境内にも響く。

鳥居の先に綺麗に整備された境内。

鳥居を潜ってすぐ右手に百度石。

鳥居を潜ってすぐ右手に百度石。

その奥に手水舎。

その奥に手水舎。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。

戦火を免れた木造社殿・火防の御神徳

参道の正面に木造社殿。

昭和十五年(1940)に現在地へ遷座した際に造営されたもの。

昭和十五年(1940)に現在地へ遷座した際に造営されたもの。

東京大空襲の戦火を免れていて、当時のものが整備されつつ現存。

東京大空襲の戦火を免れていて、当時のものが整備されつつ現存。

こうした事から「火防の神」として崇敬を集めている。

こうした事から「火防の神」として崇敬を集めている。

造りとしては飾り気はなく質実な造りで、綺麗に手入れされているのが伝わる。

造りとしては飾り気はなく質実な造りで、綺麗に手入れされているのが伝わる。

境内社の稲荷神社・浅間の狛犬・富士講の碑など

境内社は社殿の左手に稲荷神社。

この奥が月極の駐車場となっている。

この奥が月極の駐車場となっている。

拝殿前に一対の狛犬。

昭和十五年(1940)奉納の狛犬。

昭和十五年(1940)奉納の狛犬。

社殿が造営された年と同じ年で、遷座に合わせて奉納された事が分かる。

社殿が造営された年と同じ年で、遷座に合わせて奉納された事が分かる。

手水舎の奥に石碑などが並ぶ一画。

富士塚のような溶岩で整備されていて、一部は富士講の碑が置かれ、当地周辺の富士講の先達によって奉納されたものであろう。

富士塚のような溶岩で整備されていて、一部は富士講の碑が置かれ、当地周辺の富士講の先達によって奉納されたものであろう。

大きな忠孝の碑。

大きな忠孝の碑。

その奥にも石碑など。

その奥にも石碑など。

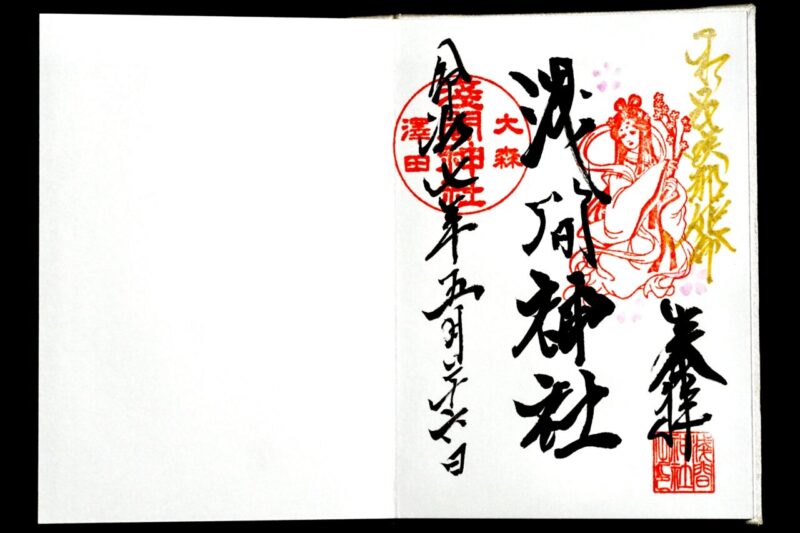

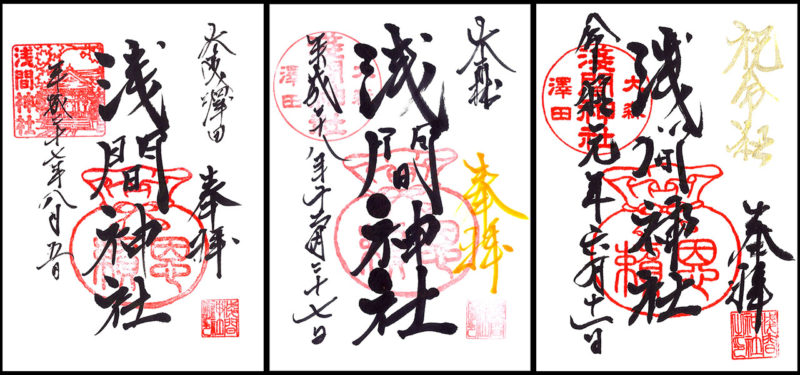

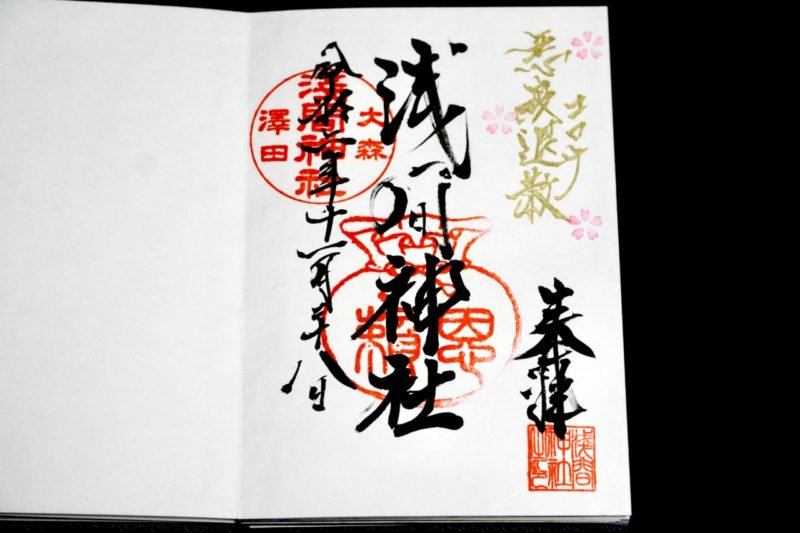

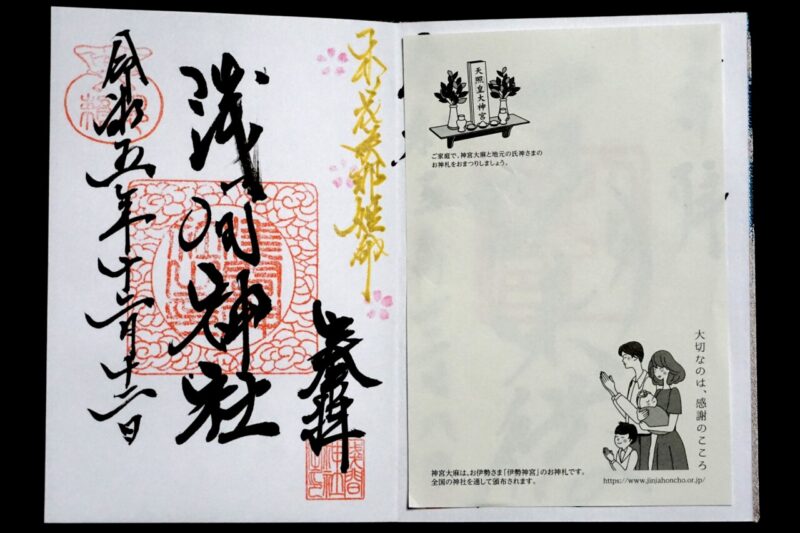

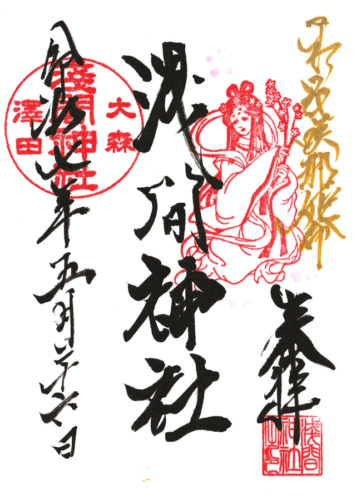

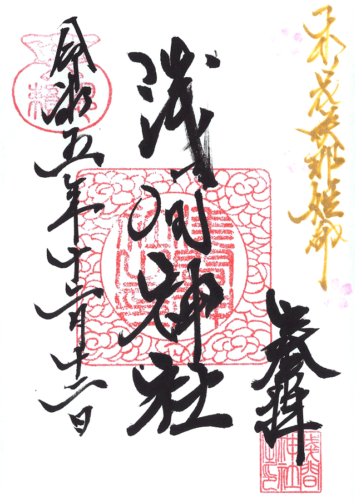

御朱印には木花咲耶姫命の金文字とお姿

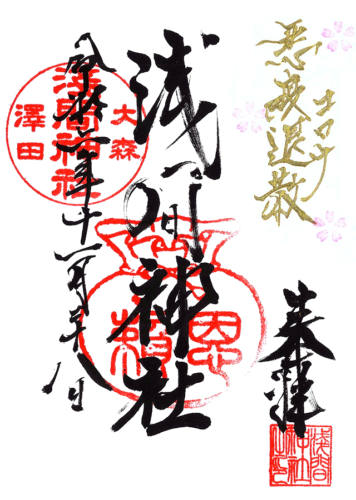

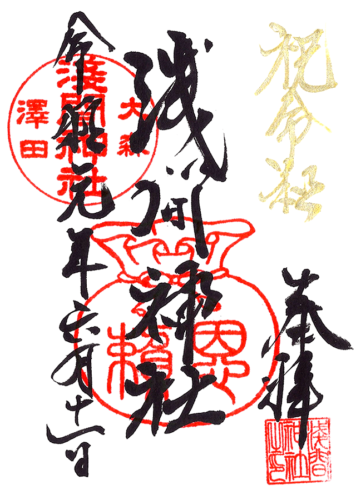

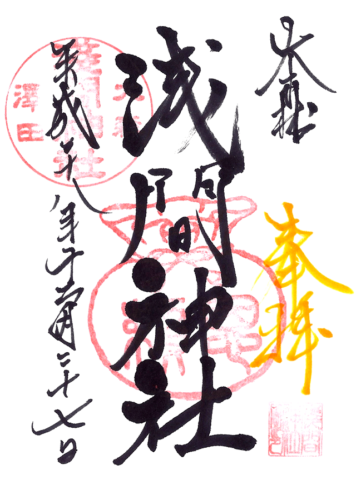

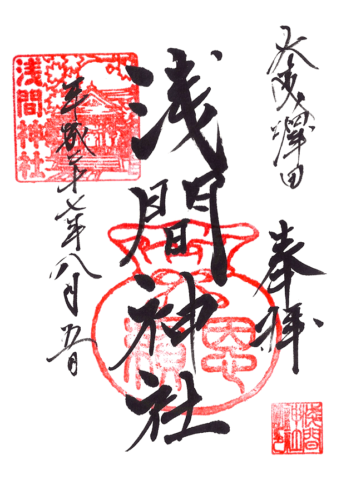

御朱印は「大森澤田浅間神社」の朱印、御祭神の木花咲耶姫命の金文字。

更に木花咲耶姫命のお姿も押されるようになった。

更に木花咲耶姫命のお姿も押されるようになった。

富士山を信仰する富士信仰(浅間信仰)の神様。

木花とは桜を表し桜のように美しい女神だったとされ、天孫降臨で知られる瓊瓊杵尊(ににぎのみこと/天照大神の孫)の妻とされた。

古くから安産、子育ての神としても信仰を集めた。

御朱印には巾着に恩頼(みたまのふゆ)の文字、2016年以降は「大森澤田浅間神社」の朱印。

2019年6月に頂いた御朱印には、金文字で「祝令和」と記して下さった。

2019年6月に頂いた御朱印には、金文字で「祝令和」と記して下さった。 2020年11月に頂いた御朱印には「コロナ悪疫退散」の金文字。

2020年11月に頂いた御朱印には「コロナ悪疫退散」の金文字。 2023年12月に頂いた御朱印には御祭神の木花咲耶姫命の巾文字と桜のスタンプ。

2023年12月に頂いた御朱印には御祭神の木花咲耶姫命の巾文字と桜のスタンプ。神や天皇などから受ける恩徳のこと。

所感

旧大森村澤田の鎮守として崇敬を集めた当社。

戦前に2度の遷座が行われ現在地に鎮座し、その際の社殿が現存。

かつての鎮座地ではないものの、今も旧澤田地域に鎮座しており、当地の鎮守として崇敬を集めている。

戦後は浅間幼稚園を開園し、今も神社運営による幼稚園となっていて、平日の日中に参拝すると子供たちの声が響く神社となっている。

戦後は神社運営の幼稚園が増えたものの、昨今は少子化などの影響もあり閉園しているところが多いため、今もなお地域の子供たちと共に過ごす神社というのは素敵な事。

筆者も寺社運営の幼稚園出身だったため、こうした姿というのは見ていて微笑ましい。

こうして地域と密接に関わる事は重要で、小さい規模ではあるが、今もなお当地にとって大切な場所であるのが伝わってくる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※以前は初穂料300円だったが2019年参拝時は初穂料500円に変更。

- 通常

- 旧御朱印

- コロナ悪疫退散

- 祝令和

- 旧御朱印

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2025/05/26(御朱印拝受)

参拝日:2023/12/12(御朱印拝受)

参拝日:2020/11/28(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/06/11(御朱印拝受)

参拝日:2016/12/27(御朱印拝受)

参拝日:2015/08/05(御朱印拝受)

コメント