神社情報

久が原東部八幡神社(くがはらとうぶはちまんじんじゃ)

御祭神:誉田別命

社格等:村社

例大祭:9月第1土・日曜

所在地:東京都大田区久が原2-18-4

最寄駅:久が原駅

公式サイト:http://tokumochi-jinja.tokyo-jinjacho.or.jp/keidai00.html

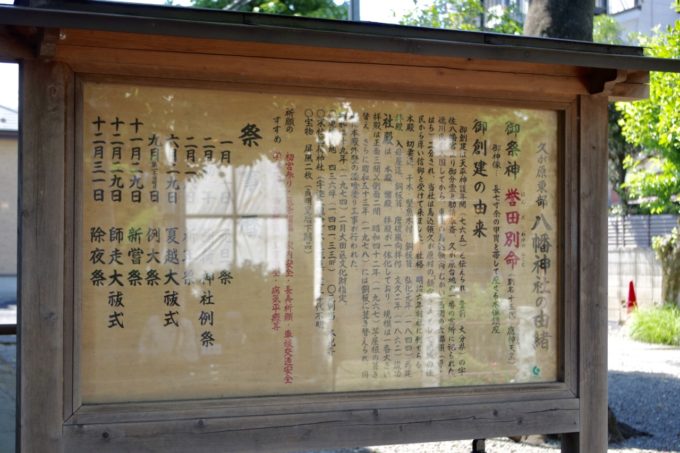

御由緒

御創建は天平神護年間(765)と伝えられ、豊前(大分県)の宇佐八幡宮より御分霊を勧請奉斎、久が原台地の一番の高所に祀られた。徳川氏が入国してから、東側の馬込領(向・むかい)西側の六郷領(原・はら)二分され、当社は馬込領久が原村の「鎮守さま」として地域の住民から厚い信仰を受けて来ました。社格、明治六年村社に列せらる。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2017/05/29

御朱印

初穂料:300円

「徳持神社」社務所にて。

※社名部分は墨書きではなく印版によるもの。

※普段は神職が常駐していないため、本務社「徳持神社」にて拝受できる。

歴史考察

旧馬込領久ヶ原村の鎮守

東京都大田区久が原に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧六郷領久ヶ原村の鎮守。

正式名称は「八幡神社」だが、他との区別から「久が原東部八幡神社」とさせて頂く。

旧久ヶ原村が馬込領と六郷領に二分された際に、馬込領久ヶ原村の鎮守となったのが当社で、六郷領久ヶ原村の鎮守となったのが「久が原西部八幡神社」である。

神職は常駐しておらず「徳持神社」の兼務社となっている。

弥生時代に大集落があった久が原

社伝によると、神護元年(765)の創建とされる。

八幡信仰総本社であり豊前国一之宮「宇佐神宮」より勧請された。

当社が鎮座する「久が原(くがはら)」一帯は、大変古くから人々の定住があった事で知られる。

1,000軒以上もの住居跡が存在していたと推測されており、「久が原遺跡」は南関東後期弥生文化の標式遺跡(基準となる遺跡の事)に指定されている。

そうした古い地である久が原の鎮守として崇敬を集めた。

徳川家康の江戸入りで久が原が二分される

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

久が原は、東側の馬込領久ヶ原村と、西側の六郷領久ヶ原村に二分される。

鎮守である「八幡社」も二分する事となり、当社は馬込領久ヶ原村の鎮守となる。

別当寺は近くの「本光寺」(現・大田区久が原2丁目)が担っていた。

かつての「本光寺」はもっと広い寺地を持っていて、当社は「本光寺」の境内の一画であった。

神仏習合のもとで、馬込領久ヶ原村の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(久ヶ原村)

本光寺

除地五段六畝二十二歩。小名家村にあり。法華宗池上本門寺末。法壽山と號す。(中略)

八幡社

七面堂の南の方山上にあり。二間に三間。身體は長七寸許の木像甲冑を帯して坐せる状なり。村の鎮守なり。勧請の年代を傳へず。社前に石の鳥居及石階七級あり。

馬込領久ヶ原村の「八幡社」として記されている。

「本光寺」の項目に付随して記されているように、当地周辺まで「本光寺」の境内だったと思われる。

久ヶ原村の鎮守という事と、山上にある事が記されており、創建の「久が原の一番の高所」というのが当地であった事が窺える。

(久ヶ原村)

稲荷社

村の乾の方年貢地の内にあり。勧請の年暦を詳にせず。祭禮は年々九月十五日なり。村内本光寺持。

こちらは同じく馬込領久ヶ原村の項目に記されていた「稲荷社」。

おそらく現在当社の境内社となっている稲荷神社がこれであろう。

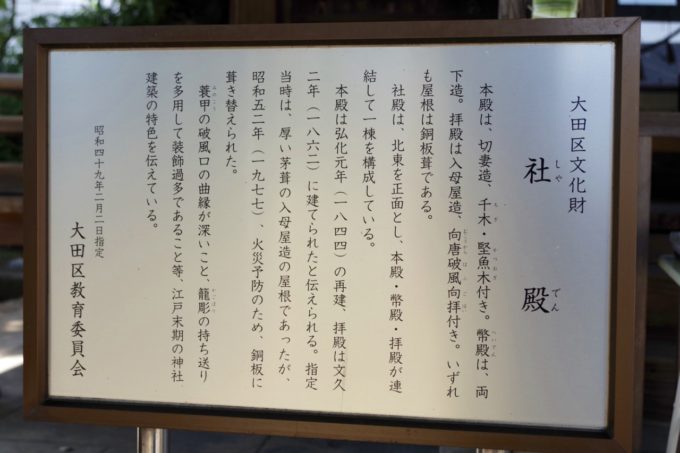

江戸時代後期に社殿が造営

弘化元年(1845)、本殿が造営。

これが現存している。

文久二年(1862)、拝殿が造営。

こちらも現存しており、本殿・拝殿共に大田区の有形文化財に登録されている。

こちらも現存しており、本殿・拝殿共に大田区の有形文化財に登録されている。

村の鎮守として崇敬を集め、社殿が造営された事が窺える。

明治維新後の歩み・戦後の整備

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、馬込領久ヶ原村と六郷領久ヶ原村が合併し久ヶ原村が成立。

江戸時代は二分されていた久ヶ原村が再び1つに戻った。

明治六年(1873)、当社は村社に列した。

久ヶ原村の向(元馬込領側)と呼ばれた地域一帯の鎮守であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行によって、池上村・石川村・雪ヶ谷村・市野倉村・桐ヶ谷村・堤方村・下池上村・徳持村・久ヶ原村・道々橋村の10村が合併して池上村が成立。

当地は池上村久ヶ原と呼ばれた。

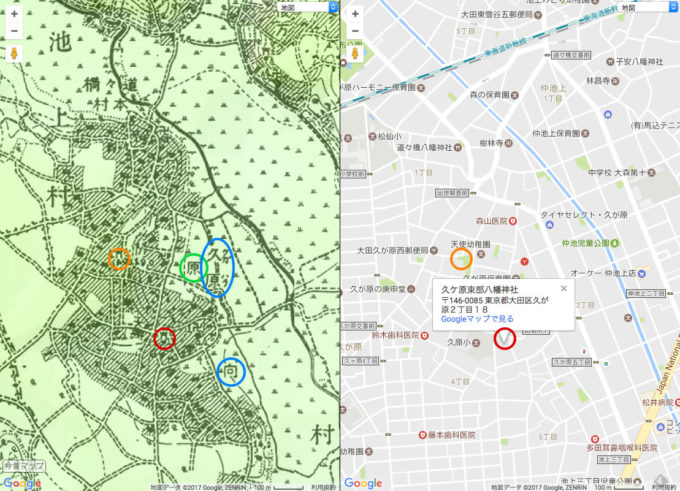

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

赤円が当社の鎮座地で、橙円が「久が原西部八幡神社」の鎮座地。

池上村の中にも「久原」という文字と「向(むかい)」という字が残る。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十九年(1974)、社殿が大田区の有形文化財に指定。

昭和五十二年(1977)、茅葺屋根だった社殿の屋根が銅板葺に改築。

同時に本殿を保護するため覆殿が造営された。

平成十六年(2004)、新たに鳥居や社号碑が建立。

現在は、神職は常駐しておらず「徳持神社」の兼務社となっている。

境内案内

高台に鎮座・新しい鳥居と社号碑

最寄り駅の久が原駅からは徒歩で東へ数分の閑静な住宅街に鎮座。

北に面して道路となっているが、表参道は東側の路地に面している。

久が原の中でも高台に鎮座しており、表参道前の路地は下り坂になっていて、当社へは石段を上る形。

久が原の中でも高台に鎮座しており、表参道前の路地は下り坂になっていて、当社へは石段を上る形。

まだ新しい鳥居と社号碑。

平成十六年(2004)に新たに建立された。

平成十六年(2004)に新たに建立された。

鳥居を潜って左手に手水舎。

普段は無人社ながら蛇口から水が出るようになっていて綺麗に整備されている。

普段は無人社ながら蛇口から水が出るようになっていて綺麗に整備されている。

拝殿前に一対の狛犬。

奉納年が掠れていて読めないが明治に奉納されたもの。

奉納年が掠れていて読めないが明治に奉納されたもの。

彫刻が見事な有形文化財の社殿

正面に彫刻が見事な拝殿。

文久二年(1862)に造営された拝殿が現存。

文久二年(1862)に造営された拝殿が現存。

屋根は茅葺きから銅板に葺き替えられている。

屋根は茅葺きから銅板に葺き替えられている。

細かい彫刻が施されており、江戸時代後期から明治の作風を感じる事ができる。

細かい彫刻が施されており、江戸時代後期から明治の作風を感じる事ができる。

龍・獏・獅子・霊亀と見事に彫刻されている。

龍・獏・獅子・霊亀と見事に彫刻されている。

本殿は、更に古く弘化元年(1845)に造営されたもの。

現在外から見る事ができるのは覆殿で、中に本殿が保護されている。

現在外から見る事ができるのは覆殿で、中に本殿が保護されている。

拝殿・本殿共に社殿として大田区の有形文化財に指定されている。

境内社の稲荷神社や石灯籠など

境内の右手に境内社の稲荷神社。

おそらく『新編武蔵風土記稿』に記されていた稲荷社が当社に遷されたのであろう。

おそらく『新編武蔵風土記稿』に記されていた稲荷社が当社に遷されたのであろう。

境内の一画には古い石灯籠や扁額などが置かれている。

扁額や瓦が集められており、改築前のものであろう。

扁額や瓦が集められており、改築前のものであろう。

古い石灯籠には文化九年(1869)の記されている。

古い石灯籠には文化九年(1869)の記されている。

境内右手に立派な神楽殿。

その奥が社務所。

その奥が社務所。

綺麗な社務所が整備されているが、神職の常駐がない兼務社。

綺麗な社務所が整備されているが、神職の常駐がない兼務社。

そのため御朱印は本務社の「徳持神社」で頂く事ができる。

所感

久が原東部の鎮守として崇敬を集めた当社。

大変古い地である久が原の鎮守として、八幡社が創建されたのが当社。

家康の江戸入り後に久が原が、六郷領と馬込領に別れたため、鎮守も分けられた。

こうした歴史を持つため、現在も「久が原西部八幡神社」と「久が原東部八幡神社」が近い位置に鎮座しており、かつては同村・同神社だった歴史を伝えている。

江戸時代後期の古い社殿が今も大切に保存されており、境内も綺麗に整備されている。

現在は兼務社という扱いで神職の常住がないが、氏子によって維持されているのが伝わる。

今も昔も地域にとって大切な鎮守というのが伝わる神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿(覆殿) ]

[ 案内板 ]

[ 狛犬 ]

[ 石碑・扁額・瓦 ]

[ 石灯籠 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 神輿庫 ]

[ 神楽殿 ]

[ 社務所 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

コメント