目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

東京のへそに鎮座・子育厄除八幡さま

東京都杉並区大宮に鎮座する神社。

旧社格は府社で、現在は神社本庁の別表神社。

かつて「多摩の大宮」「武蔵国八幡一之宮」とも称され「武蔵国三大宮」の一社に数えられた大社で、現在も15,000坪の規模を誇り都内で3番目の広さの境内を有している。

東京のほぼ中央に鎮座するため「東京のへそ」の異名を持ち、パワースポットとしても知られる。

近年では子育厄除け八幡さまとして多くの崇敬を集めている。

神社情報

大宮八幡宮(おおみやはちまんぐう)

御祭神:応神天皇・仲哀天皇・神功皇后

社格等:府社・別表神社

例大祭:5月3日-5日(わかば祭り)/9月第3月曜の前の土・日曜(大宮八幡祭り)

所在地:東京都杉並区大宮2-3-1

最寄駅:西永福駅・永福町駅

公式サイト:https://www.ohmiya-hachimangu.or.jp/

御由緒

当宮は、第七十代後冷泉天皇の天喜年中(1053〜57)に、奥州に乱(前九年の役)が起き、征討の勅命をうけた鎮守府将軍源頼義公・義家公(父子)一行が、この地に差しかかると大空に八条の白雲が棚引き、いかにも源氏の氏神・八幡大神の白旗が翻ったように見え、奇瑞とした頼義公・義家公により兵乱鎮定後の帰途、康平六年(1063)、京都・石清水八幡宮のご分霊が勧請されて以来、平成二十五年(2013)、御鎮座九百五十年の式年を迎えました。

この大宮の地は太古より聖域としてご鎮座以前より崇められ、また広大な神域から武蔵国三大宮「多摩の大宮」或いは「武蔵国八幡一之宮」と称され、神々のおわします鎮守の杜として大切に護られ信仰されています。(頒布の資料より)

歴史考察

弥生時代の大宮遺跡・古くからの聖地

社伝によると、康平六年(1063)に創建と伝わる。

当宮一帯は当宮が創建される以前の古代より聖域とされていた地と推測されている。

当宮の鎮座地や隣接する「和田堀公園」が「大宮遺跡」として遺跡指定されている事による。

昭和四十四年(1969)に杉並区教育委員会が実施した発掘調査によって、都内で初めて弥生時代終末期の方形周溝墓3基が発見される。

他にも多数の土器や勾玉、ガラス玉などが発掘されており、当宮一帯は「大宮遺跡」として東京都指定遺跡に指定を受けた。

大宮遺跡は弥生時代後期の墓域、祭祀遺跡と判明。

そのため創建以前より、この地はこの一帯の聖域とされていた事が分かる。

源頼義による創建・八条の白雲による奇瑞

康平六年(1063)、当宮は源頼義によって創建されたと云う。

河内源氏2代目棟梁。

長男は八幡太郎と称した源義家で知られ、後の源頼朝や足利尊氏といった武家の先祖にあたる。

頼義は前九年の役で征討の勅命を受け奥州に向かう。

その途中、当地の空に八条の白雲が棚引いているのを見た頼義は、源氏の白旗が翻ったかのように見え奇瑞であると喜び、戦勝の際には当地に源氏の氏神・八幡大神を奉斎する事を誓う。

康平六年(1063)、凱旋した頼義は当地に源氏の氏神・八幡大神を「石清水八幡宮」(現・京都府八幡市)から勧請し創建したと云う。

永承六年(1051)に頼義が陸奥守(後に鎮守府将軍となる)となってから、奥州で独自勢力を築いた有力豪族の安倍氏を滅亡させた康平五年(1062)までの戦いを云う。

源義家(八幡太郎)からの崇敬・千本の若松の苗を植える

頼義の嫡男である義家(八幡太郎)も当宮を深く崇敬。

後三年の役の後、父に倣い当宮の社殿を修築した。

源頼義の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

永保三年(1083)-寛治元年(1087)に奥州で発生した戦い。

奥州を実質支配していた清原氏の内紛に、源義家が介入した事で始まり、清原氏を滅亡に追いやった戦いで、奥州藤原氏が登場するきっかけとなった。

また当宮の境内に千本の若松の苗を植えたと伝えられている。

現在も当宮の境内には義家公手植松跡が整備。

現在も当宮の境内には義家公手植松跡が整備。

以後、源氏縁の神社として武将から崇敬を集め、源頼朝も社殿や社叢を整えたとされる。

「武蔵国八幡一之宮」とも称され、多くの崇敬を集めた。

戦乱に巻き込まれた中世・その後の再建

天文年間(1532年-1555年)、長尾景虎の乱によって社殿など悉く焼失。

建物や宝物など殆どが灰燼と帰したと云う。

一般的には上杉謙信の名で知られ、長尾景虎は上杉謙信の初名。

軍神・越後の虎・越後の龍などと称されるが、関東管領を担い関東でも度々戦いを繰り広げた。

天正年間(1573年-1593年)初め、後北条氏の家臣・大石氏によって社殿が再建。

徳川家康による寄進・広大な社領を有し武蔵国三大宮とされる

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康より朱印地30石を賜る。

家康の次男・結城秀康の側室である清涼院により社殿が造営された。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

以後、徳川将軍家や諸大名からも崇敬を集めた。

また「江戸八所八幡宮」の一社にも数えられている。

新編武蔵風土記稿から見る当宮

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当宮についてこう書かれている。

(和田村)

八幡社

除地六萬坪。小名大宮にあり。社領御朱印三十石、天正十九年附せらるる。別当大宮寺神職中野右近社領の内十五石づつ配当せり。各當社の惣門より二町程を隔てをれり。縁起に云、当社は人王七十代後冷泉院の御宇天喜年中、奥州の夷賊蜂起せし時、鎮守府将軍源頼義勅を蒙り、奥州に向ひ給はんとて当所を過ぎ給ふ時空中に奇雲たなびき、さながら白幡の如くなりければ、将軍奇異の思をなし、是宇佐八幡の影向せるならんとて、則當社を勧請し給う。(中略)しかるに天文年中、長尾景虎の乱によりて兵火の為めに社檀ことごとく焼失し、什物等すべて烏有となり一物をものこさず。天正年中にいたり東照宮より神領を附せらると見えたり。此縁起天正十九年極月。(中略)

惣門。道の邊にあり。此道は古への鎌倉街道なりと云。

鳥居。惣門を入て正面にあり。木にて造れるもおなり。

中門。惣門を入て百五十間許にあり。一丈に五尺。

本社。二間に一間、高欄付。神體三軀木の立像にて各五寸許。作しれず。厨子三重にして其内に安す。外厨子高二尺、中は高さ一尺五寸、内は高さ一尺余、前立一軀木の立像にして衣冠せし形なり。春日の作と云。本地彌陀の立像を安す。長一尺脇士観音勢至、是も木の立像にて各七寸許。弘法の作と云傳え云。此三軀は応神天皇、仁徳天皇、武内宿禰なり。これを甲羅明神と云ふ。

拝殿。六間に二間。半向拝あり、二間に一間。

護摩所。(中略)鐘楼。(中略)。神楽堂。(中略)

東照宮。御社は本社の後にあり。

末社。山神社。天満社。太神宮。若宮社。稲荷社。三島社。右の六社は何れも本社の左右にあり小祠。

別當大宮寺(以下略)

多摩郡和田村の「八幡社」と記されているのが当宮。

社殿に伝わる源頼義・義家(八幡太郎)父子による創建の由緒が記されている。

その他、長尾景虎(上杉謙信)によっての社殿の焼失、東照宮(徳川家康)による寄進などが記されており、6万坪もの社地を有する大社であった事が分かる。

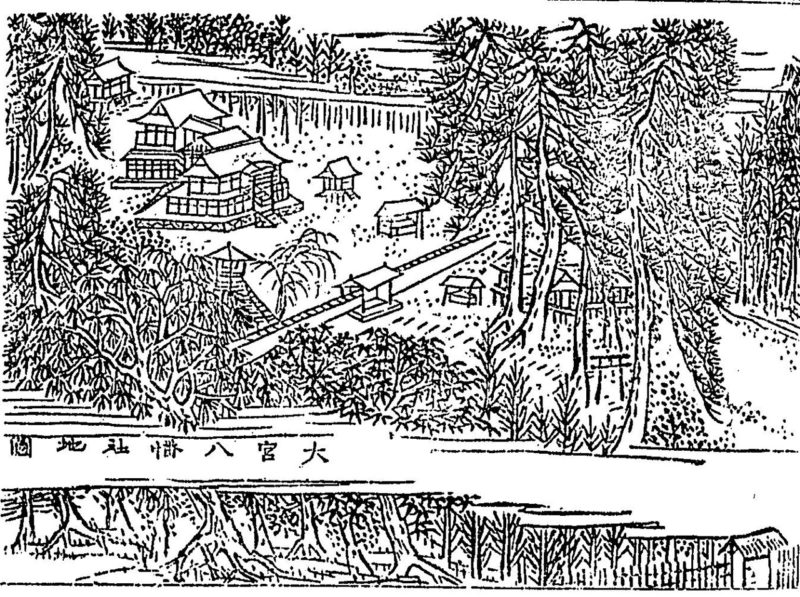

大社であった当宮は境内図のイラスト付きでも記されている。

「大宮八幡社地図」として描かれており、立派な社殿を有していたのが窺える。

本社には3体の御神体が祀られていて、応神天皇・仁徳天皇・武内宿禰であったと云う。

江戸名所図会に描かれた当宮

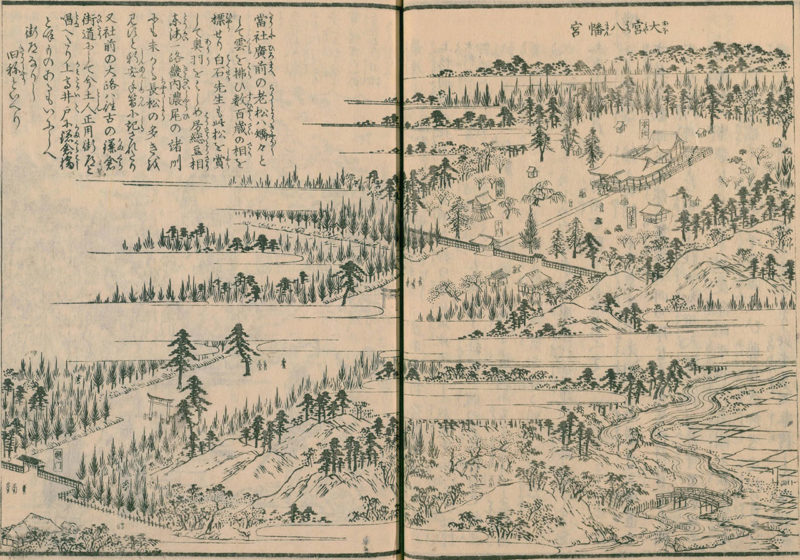

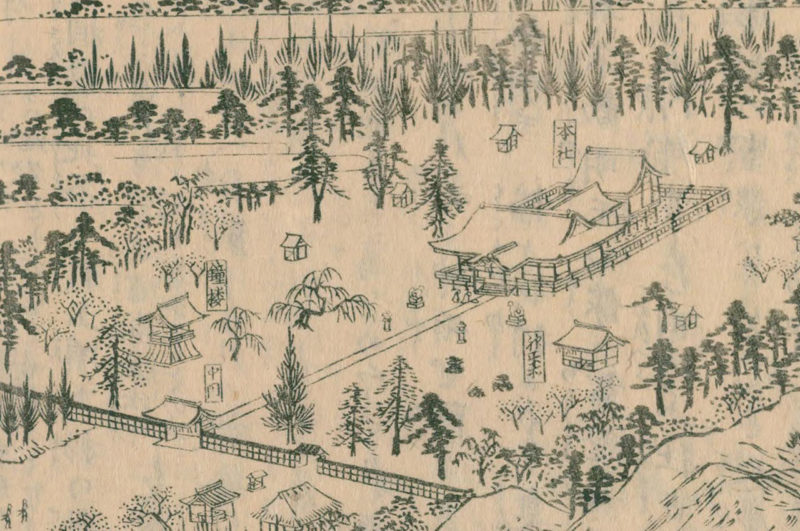

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「大宮八幡宮」として描かれているのが当宮。

境内は現在とかなり似た規模や配置になっているのが分かる。

総門があり、一之鳥居から長い参道、途中に二之鳥居、神門(中門)から社殿へと繋がっている。

立派な社殿を有し、周囲には多くの境内社を配していた。

境内に鐘楼や護摩所があり、別当寺「大宮寺」(現・廃寺)と共に、神仏習合の中で崇敬を集めた。

当地は古くは和田村と呼ばれた地域であり「和田八幡宮」とも称された。

当宮の社号や現在の杉並区大宮の地名は、当宮を「大いなる宮居」と称えたことに由来。

余談だが、埼玉県の大宮も「武蔵一宮氷川神社」を「大いなる宮居」とした事から付けられた名であり、大宮という地名の近くにはこうした大社が鎮座している事が多い。

明治以降の歩み・府社に列する・戦後は別表神社に指定

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、郷社に列した。

明治十八年(1885)、府社に昇格。

「大宮八幡神社」と称され地域一帯の鎮守として崇敬を集めた。

「大宮八幡神社」と称され地域一帯の鎮守として崇敬を集めた。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され和田村・堀之内村・和泉村・永福寺村が合併し、和田堀内村が成立。

当地は堀内村和田となり、後に当宮を由来として大宮町・大宮となっていく。

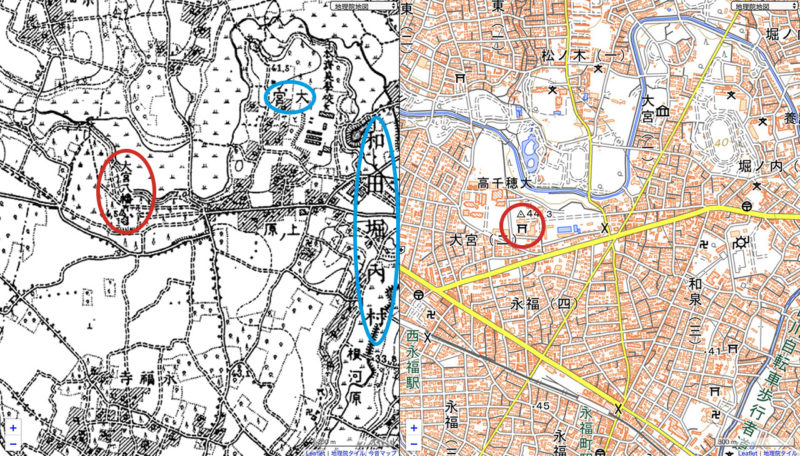

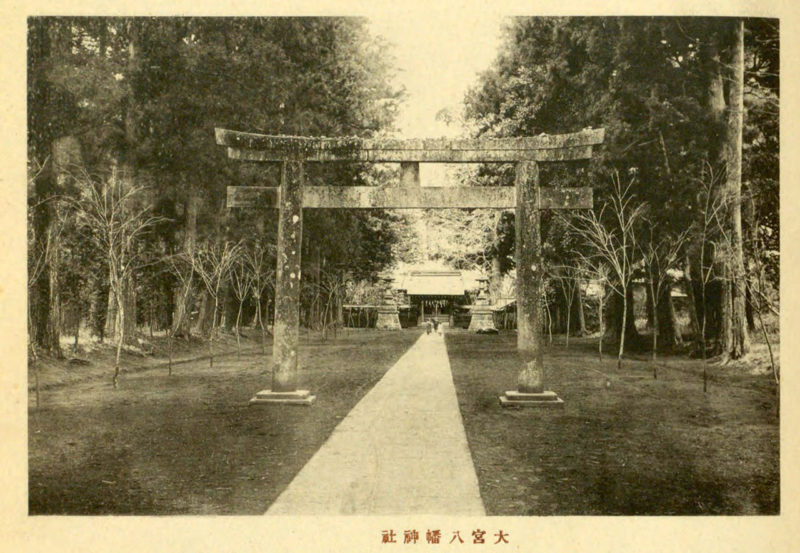

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当宮の鎮座地で、当宮の鎮座地は今も昔も変わらない。

「大宮八幡宮」と記されており、当時から地図に名前が記載されるような神社であった。

社地が押収されたものの、その後も広大な社地を有していた事が窺える。

和田堀内村と云う地名と大宮という地名を見る事ができ、当宮周辺は既に大宮と呼ばれていた。

当時の正式名称は「八幡神社」であったが「大宮八幡神社」として紹介されている。

古い鳥居の先に神門、そして社殿と現在の境内に近い様子を窺える。

昭和四十年(1965)、御鎮座九百年を記念し社殿を造営。

これが現在の社殿となっている。

これが現在の社殿となっている。

昭和四十一年(1966)、神社本庁の別表神社に指定。

昭和五十六年(1981)、「大宮八幡神社」から現在の「大宮八幡宮」へ改称。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

立派な大鳥居が目印の表参道・長く幅広い参道

最寄駅の西永福駅から東へ進み方南通りに出て、大宮八幡前の交差点から北へ向かうと表参道。

表参道は東向きで大変立派な朱色の一之鳥居。

表参道は東向きで大変立派な朱色の一之鳥居。

昭和二十九年(1954)に再建されたもので幾度化の改修を経ている。

昭和二十九年(1954)に再建されたもので幾度化の改修を経ている。

鳥居の奥はソメイヨシノ。(2024年4月撮影・既に葉桜になりかけ)

鳥居の奥はソメイヨシノ。(2024年4月撮影・既に葉桜になりかけ)

一之鳥居を潜り進むとすぐ二之鳥居。

その先は幅の広い200m以上の参道が続く。

その先は幅の広い200m以上の参道が続く。

参道途中の両脇は駐車場も兼ねている。

参道途中の両脇は駐車場も兼ねている。

平成二十五年(2013)御鎮座九百五十年式年大祭では流鏑馬も行われた。

平成二十五年(2013)御鎮座九百五十年式年大祭では流鏑馬も行われた。

2022年4月下旬に参拝時には鯉のぼりも。

2022年4月下旬に参拝時には鯉のぼりも。

2024年4月参拝時の桜まつりの提灯や幟。

2024年4月参拝時の桜まつりの提灯や幟。

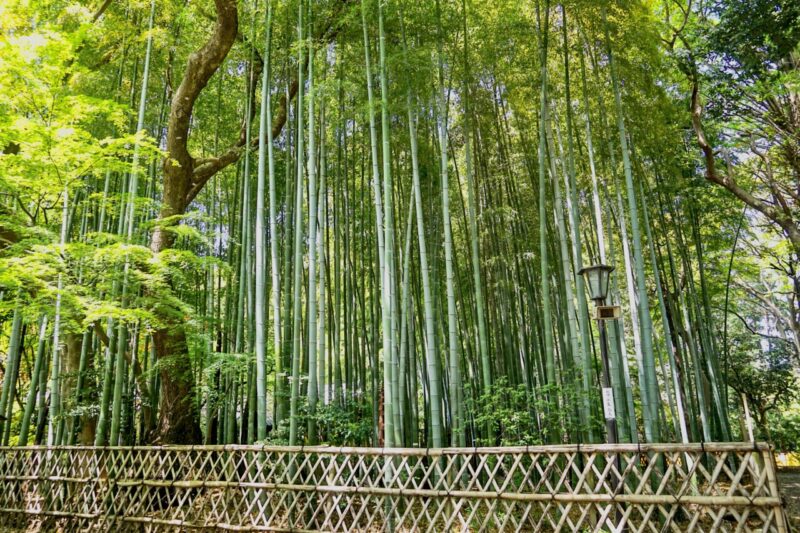

参道途中には「大宮の竹林」と呼ばれる竹林。

大祓の茅の輪や七夕の竹はこちらのものが使われる。

大祓の茅の輪や七夕の竹はこちらのものが使われる。

方南通り沿いの南参道にも大鳥居

大きな参道としては表参道の他に南参道が整備。(画像は2019年9月撮影)

方南通り沿いに面しているのでこちらも大変目立つ。

方南通り沿いに面しているのでこちらも大変目立つ。

車で侵入する際はこちらから入る事となる。

車で侵入する際はこちらから入る事となる。

まっすぐ進むと表参道と合流し、正面に手水舎、左手に神門や社殿。

まっすぐ進むと表参道と合流し、正面に手水舎、左手に神門や社殿。

神門・手水舎・夫婦和合の夫婦銀杏

表参道と南参道が合流する地点に神門。

2022年4月下旬に参拝した際はコロナ禍と云う事で茅の輪ならぬ笹の輪。

2022年4月下旬に参拝した際はコロナ禍と云う事で茅の輪ならぬ笹の輪。

疫病退散の笹の輪潜り神事。

疫病退散の笹の輪潜り神事。

江戸時代には総門がありその先の中門として描かれていた神門。

古き境内配置を残している。

古き境内配置を残している。

この先が神域となる。

この先が神域となる。

神門の手前右手に手水舎。

こちらで身を清め神門を潜り神域へ。

こちらで身を清め神門を潜り神域へ。

神門を潜ったすぐ両脇に2本の銀杏の木。

女銀杏と男銀杏。

女銀杏と男銀杏。

夫婦和合のシンボルとして親しまれている。

夫婦和合のシンボルとして親しまれている。

戦後に造営された立派な社殿

神門を潜った先に広い参道と社殿。

社殿は昭和四十年(1965)に御鎮座九百年を記念し造営されたもの。

社殿は昭和四十年(1965)に御鎮座九百年を記念し造営されたもの。

総檜造りの美しい社殿。

総檜造りの美しい社殿。

大社らしい重厚感のある造り。

大社らしい重厚感のある造り。

緑に囲まれた広大な境内に映える拝殿。

緑に囲まれた広大な境内に映える拝殿。

本殿も同様に造営された。

本殿も同様に造営された。

拝殿前に一対の狛犬。

昭和十年(1935)に奉納された狛犬。

昭和十年(1935)に奉納された狛犬。

大きなサイズの狛犬で大社らしい当宮に合ったもの。

大きなサイズの狛犬で大社らしい当宮に合ったもの。

学問の神・大宮天満宮・毎月25日は天神祭

社殿の右手に境内社の大宮天満宮。

学問の神・菅原道真公を祀り、受験合格の神として崇敬を集めている。

学問の神・菅原道真公を祀り、受験合格の神として崇敬を集めている。

石造りの鳥居。

石造りの鳥居。

その先に社殿。

その先に社殿。

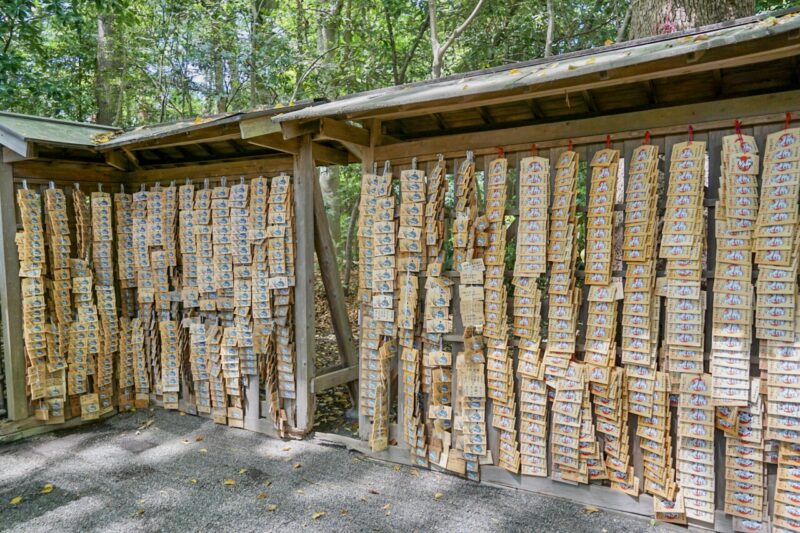

多くの崇敬を集めているのは右手にある合格祈願を中心とした絵馬掛けからも伝わる。

多くの崇敬を集めているのは右手にある合格祈願を中心とした絵馬掛けからも伝わる。

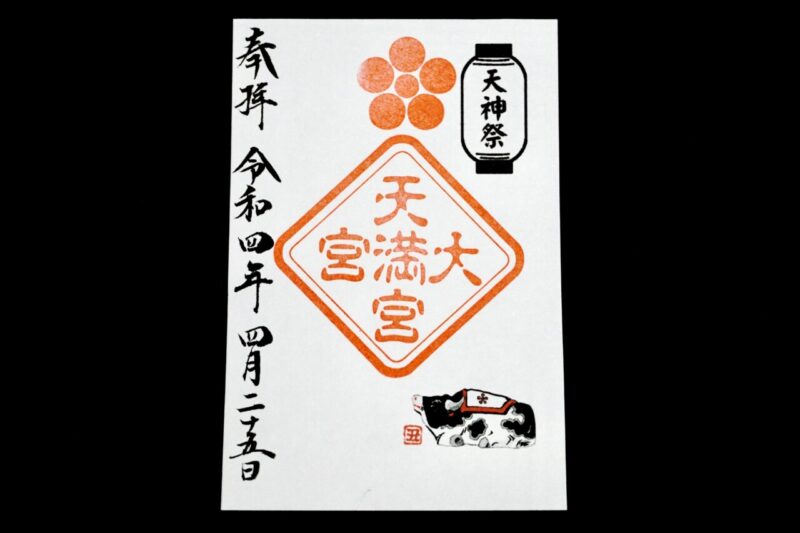

毎月25日は天神祭(月次祭)が斎行し、限定御朱印も授与。

毎月25日は天神祭(月次祭)が斎行し、限定御朱印も授与。

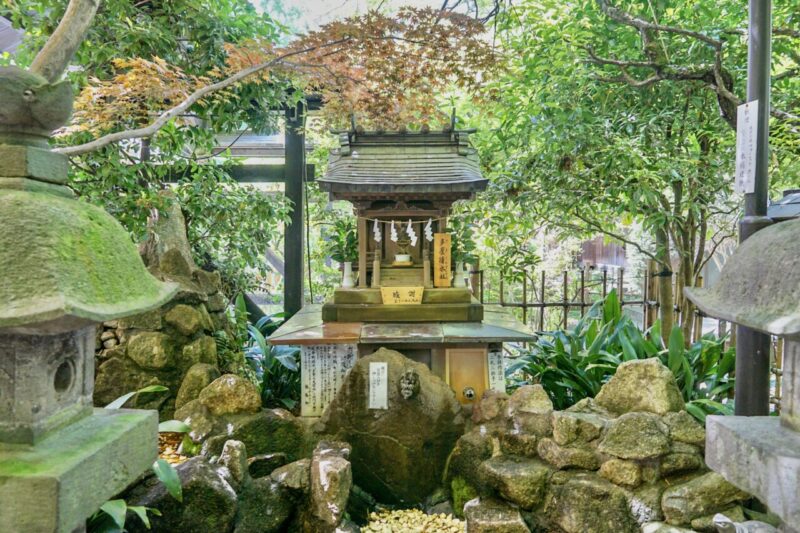

古くから御神水が人気の多摩清水社

神門の手前側、参道の右手に多摩清水社。

御神水を頂ける場所となっていて、江戸時代から「多摩乃大宮水」と言われていた湧き水。

御神水を頂ける場所となっていて、江戸時代から「多摩乃大宮水」と言われていた湧き水。

現在も御神水のお水取りが可能。

現在も御神水のお水取りが可能。

現在はポンプ式で汲み上げているが、こちらの御神水を求めに参拝者が多く訪れる。

現在はポンプ式で汲み上げているが、こちらの御神水を求めに参拝者が多く訪れる。

注意書きをよく読んだ上、御神水を有り難く頂きたい。

注意書きをよく読んだ上、御神水を有り難く頂きたい。

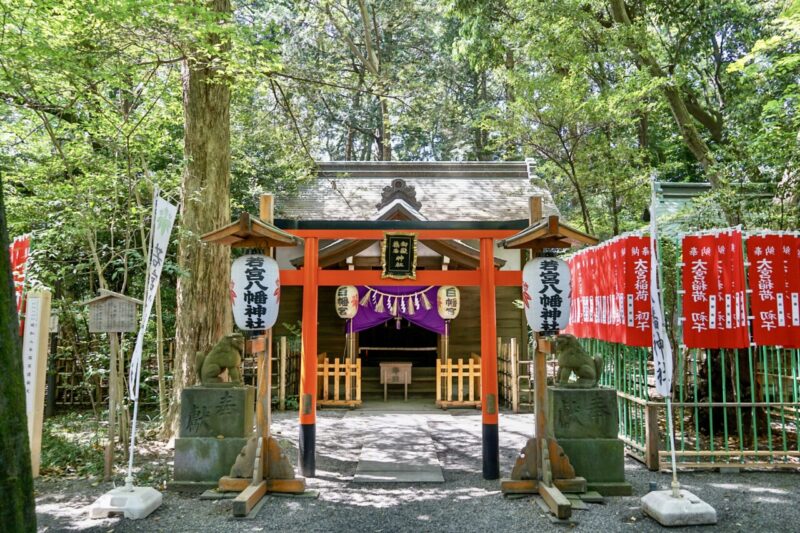

若宮八幡神社・白幡宮・御嶽榛名神社・江戸時代の狛犬

社殿の左手には境内社が並ぶ。

左にあるのが若宮八幡神社・白幡宮・御嶽榛名神社の合殿。

左にあるのが若宮八幡神社・白幡宮・御嶽榛名神社の合殿。

鳥居の扁額には御嶽榛名神社の文字。

鳥居の扁額には御嶽榛名神社の文字。

この鳥居の奥に一対の古い狛犬。

明和八年(1771)に奉納された狛犬。

明和八年(1771)に奉納された狛犬。

角張ったデザインで江戸中期の古さが残る造形。

角張ったデザインで江戸中期の古さが残る造形。

表情もユニークでこうして現存しているのが素晴らしい。

表情もユニークでこうして現存しているのが素晴らしい。

この近くには源義家(八幡太郎)が植えたという千本松の跡地が残る。

かつては巨松があったと云うが、現在は枯れて二代目の松が植えられている。

かつては巨松があったと云うが、現在は枯れて二代目の松が植えられている。

大宮稲荷神社・三宝荒神社・共生の木

若宮八幡神社・白幡宮・御嶽榛名神社の合殿の右手には大宮稲荷神社・三宝荒神社の合殿。

稲荷様と竈の神を祀り朱色の鳥居が映える。

稲荷様と竈の神を祀り朱色の鳥居が映える。

衣食住の神として信仰を集める。

衣食住の神として信仰を集める。

この向かいに共生(ともいき)の木。

かやの木に犬桜が寄生しているのが特徴的。

かやの木に犬桜が寄生しているのが特徴的。

2つの異なる木が1本の幹で結ばれ、助け合いながら生き続けている姿から、国際協調・宗教協力・相互扶助・夫婦和合などの象徴として親しまれている御神木。

2つの異なる木が1本の幹で結ばれ、助け合いながら生き続けている姿から、国際協調・宗教協力・相互扶助・夫婦和合などの象徴として親しまれている御神木。

東京のへそ・パワースポット・小さなおじさんの都市伝説も

当宮は東京のほぼ中央に鎮座するため「東京のへそ」の異名を持つ。

そのためパワースポットとしても知られる。

そのためパワースポットとしても知られる。

特に都市伝説的に耳にするのが「小さなおじさん」や「妖精」といった話。

社殿左手の境内社が並ぶ一画で遭遇するとの噂。

社殿左手の境内社が並ぶ一画で遭遇するとの噂。

共生の木や稲荷の合殿周辺。

共生の木や稲荷の合殿周辺。

「小さなおじさん」や「妖精」を見た人は幸せになるという都市伝説であり、そうした事を思い出して参拝してもるのも楽しいのかもしれない。

「小さなおじさん」や「妖精」を見た人は幸せになるという都市伝説であり、そうした事を思い出して参拝してもるのも楽しいのかもしれない。

赤門(北神門)と力石石庭・和田堀公園

社殿の右手側、北側に当宮に接するように和田堀公園が整備。

善福寺川に沿う形で広がる大きな公園。

善福寺川に沿う形で広がる大きな公園。

この公園側に弓道場である振武殿。

小笠原流大宮支教場にもなっている。

小笠原流大宮支教場にもなっている。

矢道84坪、都内でも有数の道場。

矢道84坪、都内でも有数の道場。

公園と接する形で北参道。

この北参道に赤門。

この北参道に赤門。

江戸中期以前のものが改修されつつ現存しており、古くは正門として使われていたが、昭和四十年(1965)の御鎮座九百年の改築の際に現在地に遷された。

江戸中期以前のものが改修されつつ現存しており、古くは正門として使われていたが、昭和四十年(1965)の御鎮座九百年の改築の際に現在地に遷された。

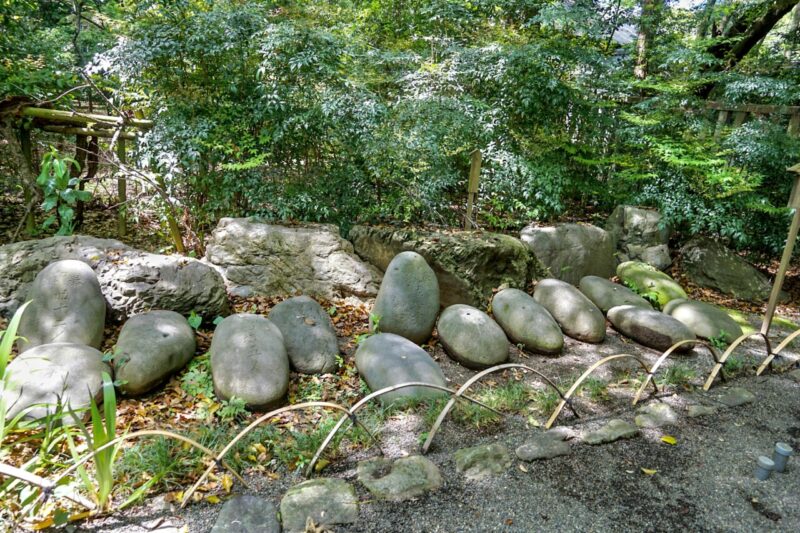

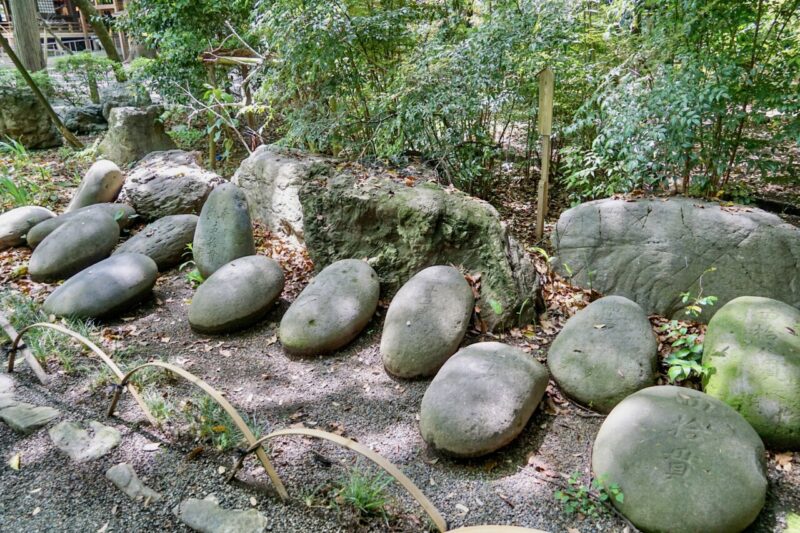

赤門を潜ると右手に多くの力石。

明治大正時代に地域の若者が力比べに使った力石。

明治大正時代に地域の若者が力比べに使った力石。

現在はこうしてまとめられ力石石庭として整備。

現在はこうしてまとめられ力石石庭として整備。

結婚式場清涼殿にはカフェも・幸福撫でかえる石

神門の左手には結婚式場である清涼殿。

神前結婚式の会場として人気。

神前結婚式の会場として人気。

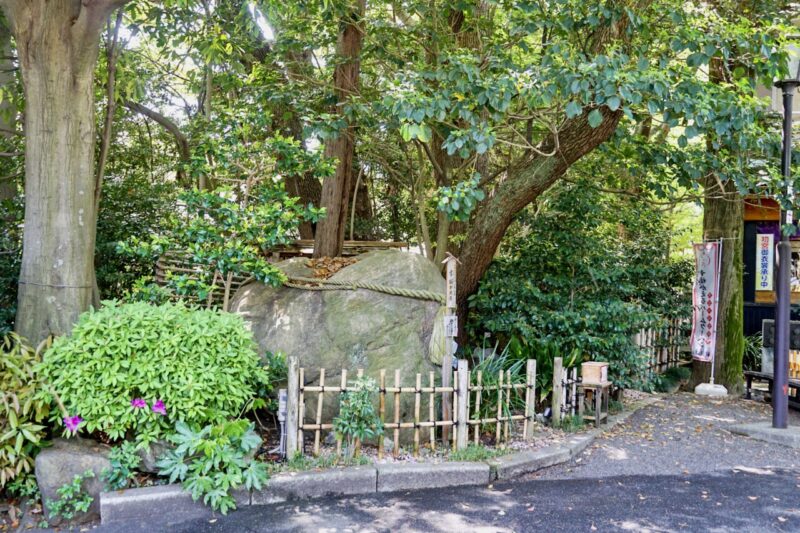

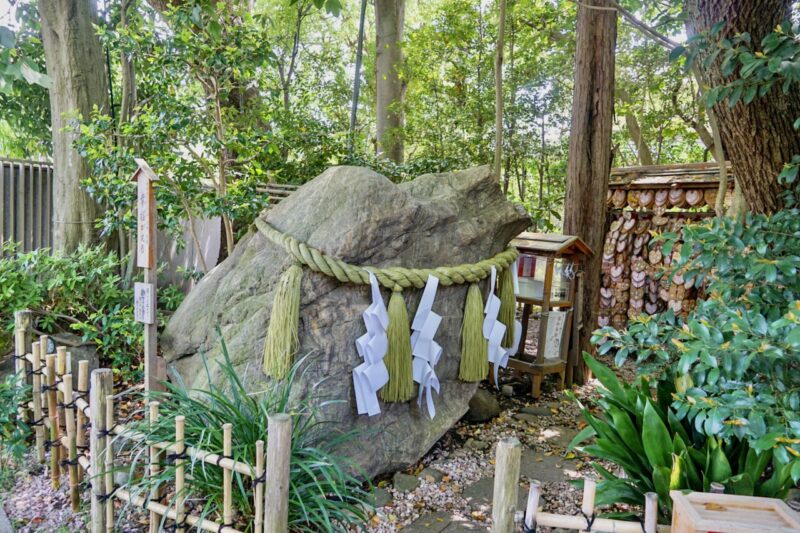

清涼殿の近くにある「幸福撫でかえる石」も人気。

奥には多数の絵馬も掛けられる。

奥には多数の絵馬も掛けられる。

蛙のような形をした巨石。

蛙のような形をした巨石。

幸せを得られる石として撫でて参拝していく方が多い。

幸せを得られる石として撫でて参拝していく方が多い。

安産祈願や子育厄除八幡として人気・ドラマのロケ地にも

近年は「子育厄除八幡さま」として信仰を集めている。

子育八幡さまとして知られ、戌の日に安産祈願をされる方が多い。

子育八幡さまとして知られ、戌の日に安産祈願をされる方が多い。

拝殿前に数多くの安産祈願絵馬が掲げられている事からも、崇敬の篤さが伝わる。

拝殿前に数多くの安産祈願絵馬が掲げられている事からも、崇敬の篤さが伝わる。

当宮が「子育八幡さま」として崇敬を集めるのは、現在の御祭神によるもの。

八幡大神とされる応神天皇と、応神天皇の父である仲哀天皇、母である神功皇后の三柱を祀っており、祭神の故事に由来する。

応神天皇は神功皇后の胎内にいる時から御神威を発揮され、胎中天皇と称され、親子三神を祀る事から縁結び・安産・子育ての信仰を集めている。

更に、神功皇后が御子(応神天皇)を宿されて三韓征伐へ出陣の際、腰の御帯に鎮懐石(ちんかいいし)を結び陣痛を和らげ出陣し凱旋し、無事に御子を出産したという伝承も伝わっている。

また、創建の御由緒にあるように大空に八条の白雲がたなびいて勝利に導いたという故事から、厄除け八幡さまとしても信仰を集めている。

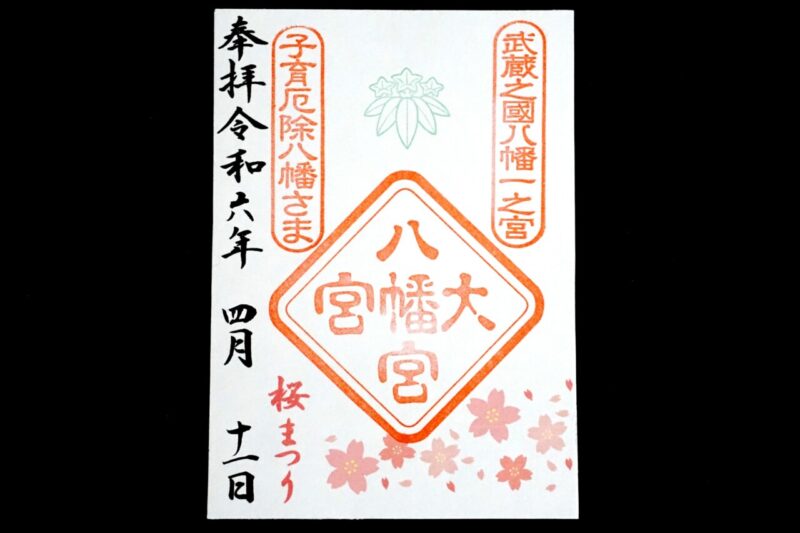

八幡宮と天満宮の御朱印・オリジナル御朱印帳

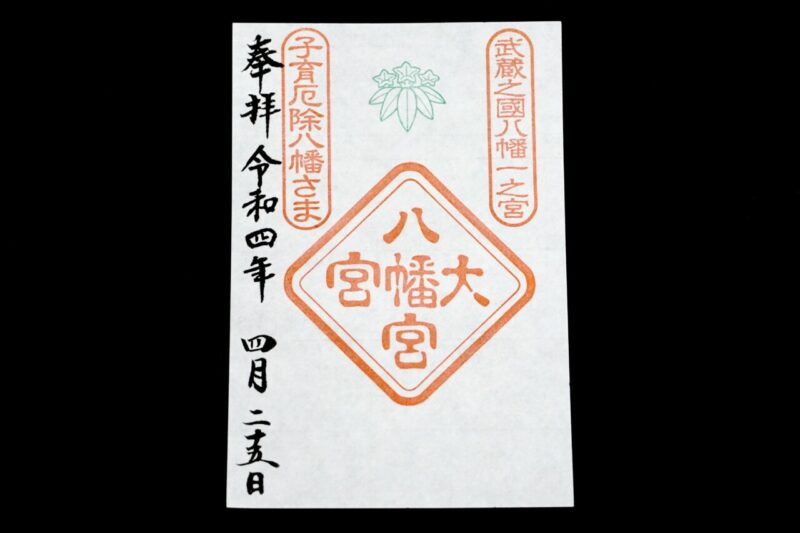

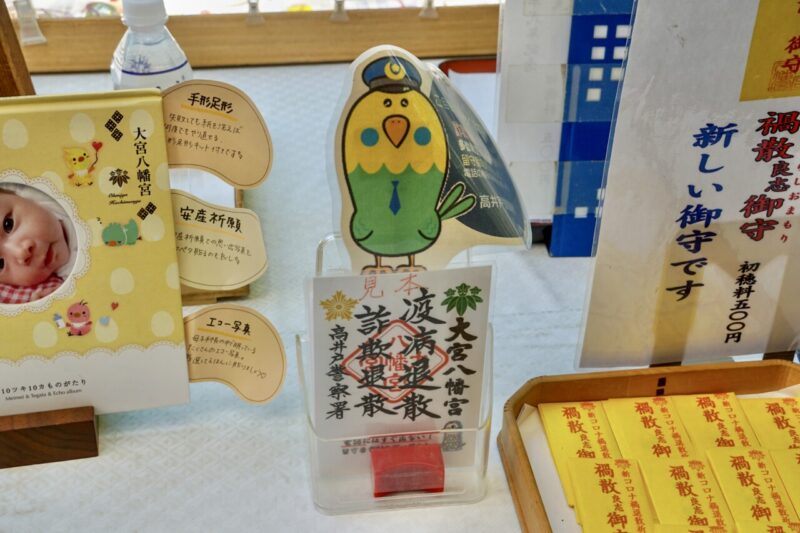

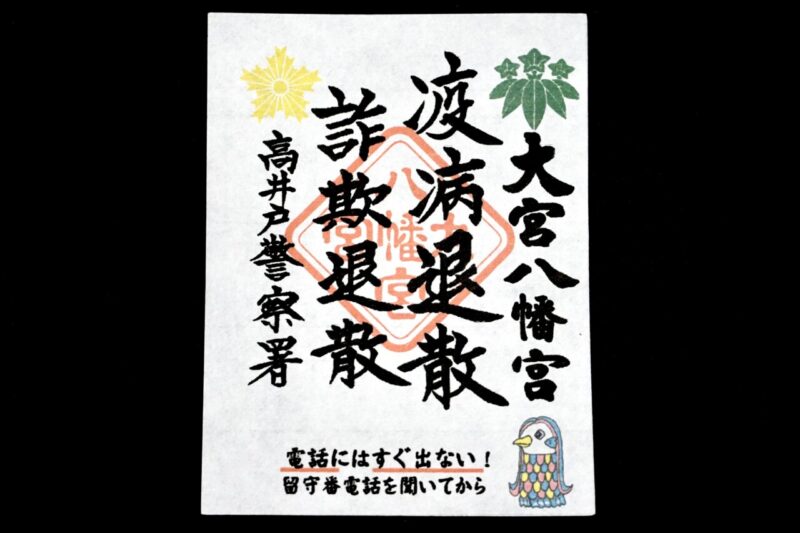

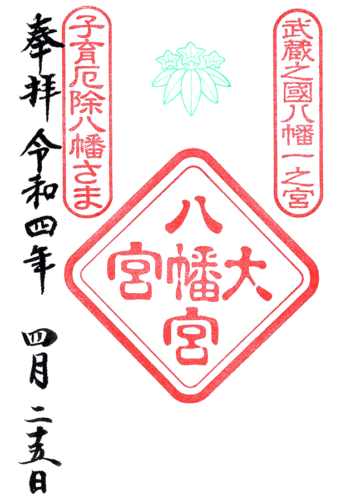

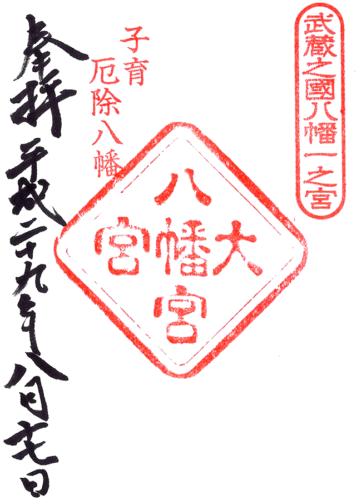

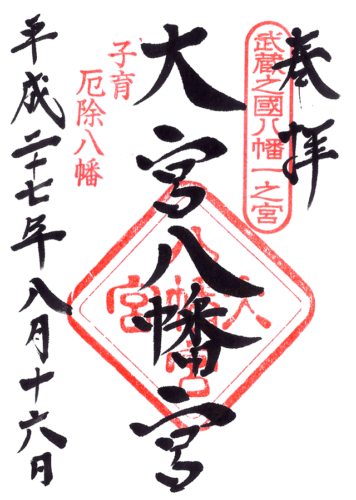

御朱印は本社である八幡宮の他、境内社の天満宮を用意。

「武蔵國八幡一之宮」「子育厄除八幡」といった印が、当宮の御由緒と御神徳を伝える。

「武蔵國八幡一之宮」「子育厄除八幡」といった印が、当宮の御由緒と御神徳を伝える。

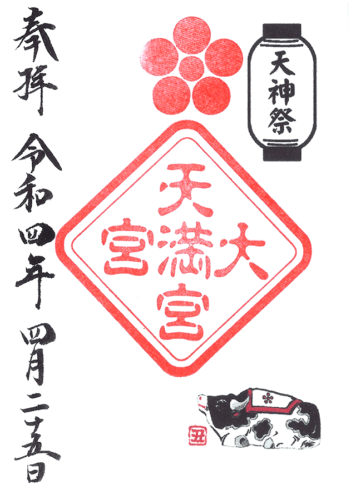

こちらは毎月25日限定の大宮天満宮・天神祭の御朱印。

こちらは毎月25日限定の大宮天満宮・天神祭の御朱印。

2024年は桜の開花に合わせて桜まつりを開催。

期間中は限定御朱印が授与された。

期間中は限定御朱印が授与された。

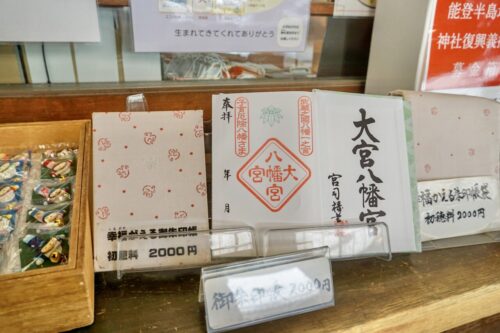

オリジナルの御朱印帳も用意。

御鎮座九百五十年式年記念に製作され神紋がデザインされた御朱印帳・幸福(しあわせ)がえるの御朱印帳。

御鎮座九百五十年式年記念に製作され神紋がデザインされた御朱印帳・幸福(しあわせ)がえるの御朱印帳。

所感

古くから当地周辺を代表する大社の一社として崇敬を集める当宮。

源頼義・義家(八幡太郎)父子による創建で、源氏縁の神社として大いに崇敬を集めた。

「多摩の大宮」とも称され「武蔵国三大宮」に数えられた程。

現在は「東京のへそ」の異名を持ちパワースポットとしても知られていて、様々な都市伝説も。

また御祭神の故事から子育八幡さまとしても人気が高い。

今回紹介した以外にも見どころも多く、隣接する和田堀公園含めてゆっくりと散策できる地。

参拝者も多く、広大な境内など、東京を代表する実に良い一社であろう。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:各500円

社務所にて。

※境内社「大宮天満宮」の御朱印も頂ける。

※以前は社号の墨書きがあったが2017年以降は社号の墨書きはしなくなっている。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

2月25日は「大宮天神祭限定御朱印」

※毎月25日限定。書き置きのみ。

1月1日-12月31日まで「桂正和先生作画午年限定御朱印」

※書き置きのみ。漫画家・桂正和先生奉納の干支午作画による御朱印。

1月1日-3月31日まで「縁結び御朱印」

※書き置きのみ。御朱印の最新情報や詳細は公式Instagramにて。

2024年8月1日-数量限定で「手漉き和紙御朱印」

※毎月25日限定。書き置きのみ。詳細は公式サイトにて。

- 桜まつり

- 通常

- 大宮天満宮/天神祭

- 旧御朱印

- 大宮天満宮

- 旧御朱印

- 旧御朱印

御朱印帳

幸福がえる御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

御鎮座九百五十年式年記念に製作され神紋がデザインされた御朱印帳。

幸福(しあわせ)がえるの御朱印帳。

※以前は初穂料1,300円・1,500円だったが現在は2,000円に変更。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

授与品・頒布品

だるまみくじ・神塩

初穂料:300円・志納

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2024/04/11(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2022/04/25(御朱印拝受)

参拝日:2019/09/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/08/17(御朱印拝受)

参拝日:2015/08/16(御朱印拝受)

コメント