神社情報

高円寺天祖神社(こうえんじてんそじんじゃ)

御祭神:天照皇大御神

社格等:村社

例大祭:9月16日

所在地:東京都杉並区高円寺南1-16-19

最寄駅:東高円寺駅

公式サイト:─

御由緒

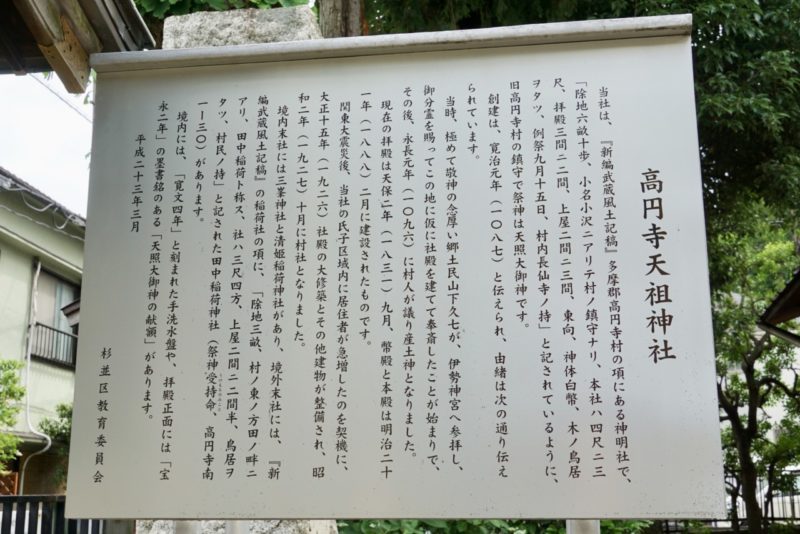

当社は、「新編武蔵風土記稿」多摩郡高円寺村の項にある神明社で、「除地六畝十歩、小名小沢ニアリテ村ノ鎮守ナリ、本社ハ四尺ニ三尺、拝殿三間ニ二間、上屋二間ニ三間東向、神体白幣、木ノ鳥居ヲタツ。例祭九月十五日、村内長仙寺ノ持」と記されているように、旧高円寺村の鎮守で祭神は天照大御神です。

創建は、寛治元年(1087)と伝えられ、由緒は次の通り伝えられています。

当時、極めて敬神の念厚い郷土民山下久七が、伊勢神宮へ参拝し、御分霊を賜ってこの地に社殿を建てて奉斎したことが始まりで、その後、永長元年(1096)に村人が議り産土神となりました。

現在の拝殿は天保二年(1831)九月、幣殿と本殿は明治二十一年(1888)二月に建設されたものです。

関東大震災後、当社の氏子地域内に居住者が急増したのを契機に、大正十五年(1926)社殿の大修築とその他建物が整備され、昭和二年(1927)十月に村社となりました。

境内末社には三峯神社と清姫稲荷神社があり、境外末社には、「新編武蔵風土記稿」の稲荷社の項に、「除地三畝、村ノ東ノ方田ノ畦ニアリ、田中稲荷ト称ス、社ハ三尺四方、上屋二間ニ二間半、鳥居ヲタツ、村民ノ持」と記された田中稲荷神社(祭神受持命、高円寺南1-30)があります。

境内には、「寛文四年」と刻まれた手洗水盤や、拝殿正面には「宝永二年」の墨書銘のある「天照大御神の献額」があります。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2019/05/29

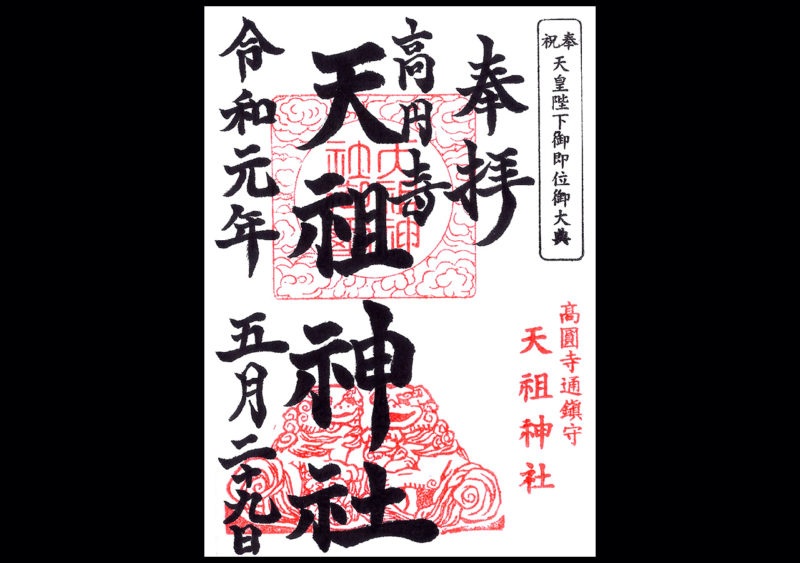

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

授与品・頒布品

福飴

初穂料:─

社務所にて。

※御朱印を頂いた際に下さった。

歴史考察

高円寺鎮守のお伊勢様

東京都杉並区高円寺南に鎮座する神社。

旧社格は村社で、「高円寺氷川神社」と共に高円寺鎮守の一社。

平安時代に当地に住む村民が「伊勢神宮」へ参拝した際に御分霊を勧請した伊勢信仰の神社。

正式名称は「天祖神社」だが、他との区別のため「高円寺天祖神社」とさせて頂く。

江戸時代の拝殿や明治時代の本殿が改築されつつ現存し、昔ながらの鎮守の姿を残す。

平安時代に山下久七が伊勢神宮より勧請

社伝によると、寛治元年(1087)に創建と伝わる。

小沢村(後の高円寺村)に住む山下久七と称する人物が「伊勢神宮」より勧請したとされる。

現在、高円寺と呼ばれる当地周辺は、江戸時代初期まで小沢村と称されていた。

鏡池と呼ばれた池から流れ出ていた小川から起きた村名とされる。

山下久七は敬神の念の篤い人物だったと云い、毎年「伊勢神宮」まで参拝をしていたと云う。

寛治元年(1087)のある夜、霊夢に「汝等吾れを敬する事甚だ深し、汝吾れを近く斎らば家運繁栄を守るべし」とお告げがあり、大いに喜んだ久七はすぐに「伊勢神宮」へ参拝。

霊夢を告げて御分霊を賜って小沢村へ戻り、当地に仮の社殿を建立した。

永長元年(1096)、村人と協議した上で小沢村の鎮守としたと云う。

徳川家光によって改称された高円寺村

上述の通り、現在の高円寺と呼ばれる当地周辺は、江戸時代初期まで小沢村と称されていた。

高円寺の地名由来はその名の通り「高円寺」と云う寺院に由来する。

杉並区高円寺南にある曹洞宗の寺院。

弘治元年(1555)に「中野成願寺」三世建室宗正により開山されたと伝わる。

周辺に桃の木が多くあったことから桃園と称され、本尊は桃園観音、寺は桃堂の名で称され、『江戸名所図会』には「桃園観音堂」として掲載。

小沢村が高円寺村と呼ばれるようになるのは、三代将軍・徳川家光の時代。

「高円寺」が、第5世耕岳益道の時に、徳川家光の知遇を得ていた事による。

家光が鷹狩りで小沢村を訪れた際、雨宿りのために「高円寺」に立ち寄り休息。

その際、住職が家光を一般の雨宿り客としてさりげなくもてなした事で、家光は大変気に入ったと云い、鷹狩りの度に立ち寄るようになった。

「高円寺」境内に仮御殿や茶室までが造営され、家光から多大な庇護を受けた。

こうして「高円寺」は、家光ゆかりの寺院として、広くその名を知られるようになっていく。

正保年間(1645年-1648年)、当地の村名が小沢村から、寺院の名前に因み高円寺村に改称。

これは第5世耕岳益道に感銘を受けた家光の命によって改めさせたとも伝わる。

当社は高円寺村の鎮守の一社とされた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(高円寺村)

神明社

除地六畝十歩。小名小澤にありて村の鎮守なり。本社は四尺に三尺、拝殿三間に二間、上屋二間に三間東向。神体白幣。木の鳥居をたつ。例祭九月十五日。村内長仙寺の持 。

高円寺村の「神明社」とあるのが当社。

「村の鎮守なり」とあり、高円寺村の鎮守であった事が記されている。

「長仙寺」(現・杉並区高円寺南3)が別当寺を担い、地域から崇敬を集めた。

天保二年(1831)、拝殿が造営。

明治以降の歩み・昭和初期に村社に昇格

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。(後に村社に昇格)

明治二十一年(1888)、本殿と幣殿を造営。

明治二十二年(1889)、町村制が施行され高円寺村・馬橋村・阿佐ケ谷村・天沼村・成宗村・田端村の6か村が合併し、杉並村が成立。

高円寺村は杉並村高円寺となり、当社は高円寺鎮守の一社となった。

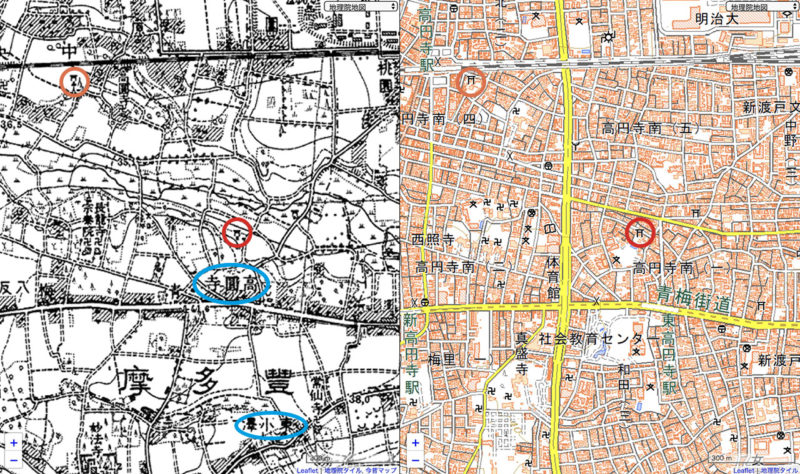

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当社周辺に高円寺と記してあるように、当時はまだ高円寺駅もなく青梅街道沿いを高円寺と呼ぶ事も多かった。

橙円で囲ったのが当社と共に高円寺鎮守であった「高円寺氷川神社」。

大正十一年(1922)、鉄道省の駅として高円寺駅が開業。

同年発生した関東大震災以後は、都心や下町から多くの人々が移り住んだ。

大正十五年(1926)、社殿の大修築や境内整備を行う。

昭和二年(1927)、村社に昇格した。

昭和十一年(1936)、秩父宮邸に祀られていた清姫稲荷神社を当社境内に遷座。

戦後になり境内整備が進進み、現在に至る。

境内案内

東高円寺駅近くの住宅街に鎮座

東高円寺駅から北へ徒歩3分程の住宅街に鎮座。

鳥居をくぐって左手に昭和二年(1927)建立の手水舎。

可愛らしい子持ちの狛犬

参道を進むと途中に一対の狛犬。

阿吽共に可愛らしい狛犬なのが特徴的。

吽の狛犬は子と玉持ち。

江戸時代の拝殿・明治時代の本殿

参道の正面に年季の入った社殿。

本殿は明治二十一年(1888)に造営されたもの。

境内社の清姫稲荷神社と三峯神社

境内社は社殿の左手に2社。

江戸前期の水盤・神楽殿

境内社のある奥に行くと、左手にひっそりと古い水盤。

参道の左手には神楽殿。

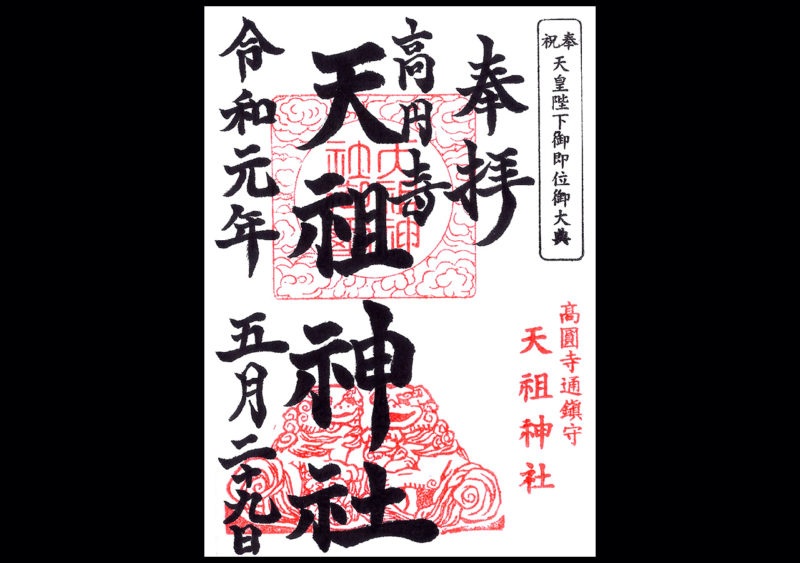

御朱印には子持ち狛犬の姿も

御朱印は「天祖神社御璽」の朱印、「高圓字通鎮守天祖神社」の印判。

所感

高円寺の鎮守として崇敬を集める当社。

「高円寺氷川神社」と共に高円寺村鎮守の一社として崇敬を集めた。

高円寺村はかつて小沢村と云い、当地周辺が小沢と呼ばれていたように、古くは当社や南側の青梅街道を中心に町屋が発展したいた事が窺える。

住宅街に鎮座する当社は、古き良き村の鎮守としての面影を今も残す。

江戸・明治の社殿や大正から昭和にかけて整備された境内など、とても良い風情。

高円寺周辺の歴史と信仰を伝える良い神社である。

神社画像

[ 社号碑・鳥居 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 清姫稲荷神社・三峯神社 ]

[ 石碑 ]

[ 水盤 ]

[ 古札納所 ]

[ 神輿庫 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 神楽殿 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

コメント