神社情報

意富比神社(おおひじんじゃ)

船橋大神宮(ふなばしだいじんぐう)

御祭神:天照皇大御神

社格等:延喜式内社(小社)・県社

例大祭:10月20日

所在地:千葉県船橋市宮本5-2-1

最寄駅:大神宮下駅・船橋駅

公式サイト:http://www.oohijinja.jp/

御由緒

古代

景行天皇四十年(110年)、皇子日本武尊が東国御平定の途次、海上の一艘の舟の中に神鏡を発見。その頃旱天に苦しんでいた住民を救う為、又東国御平定の成就を祈願する為その神鏡をお祀りされたところ、ご神徳の顕現がありました。これが当宮の創始であります。

同じく五十三年、天皇御自身が御東行された折、武尊のご功績をご追憾なされ「意富比神社」の称号を賜りました。この名称が現在でも当宮の正式な名称となっております。

はじめに日本武尊が神鏡を奉斎された場所は現在の神社より西に位置する湊郷海神あたりでした。後に現在の地に遷座されたと伝えられています。

平安

史書の中で初見されるのは「日本三代実録」であります。それによると貞観五年(863)下総国従五位下意富比神に正五位下を授く」とあり、その後昇叙され「同十六年三月十四日に従四位下に昇せた」との記録が見られます。県内でも四位の社格を授かった社は数少なかったということですが、延長五年(927)に編纂が完成した「延喜式」の神名帳にも「意富比神社」と記され、その式内社としての歴史を知ることができます。

天喜年間(1053〜58)には源頼義、義家親子が社殿を修造、その後仁平年間(1151〜54)には船橋六郷の地にご寄付の院宣を賜り、源義朝が之を奉じ当宮の再建に携わりました。その文書には「船橋伊勢大神宮」と記載があり、当時から朝廷や武家からの崇敬が篤かったことが窺えます。

鎌倉

日蓮上人が宗旨の興隆発展成就の断食祈願を当宮にて修め、曼荼羅本尊と剣を奉納されました。

江戸

江戸開府の頃より徳川家康公の崇敬が篤く、度々参詣され、当宮に社領を寄進、本殿、末社等を造営し、以来江戸時代を通して代々の将軍家より、五十石収穫相当の社領の寄進が幕末まで続きました。

明治

慶応四年(1868)から勃発した戊辰戦争下では、旧幕府軍の拠点の一つとなり激戦の中、本殿・拝殿・摂末社にいたるまで全焼。その後明治六年(1873)に本殿が造営されたのに始まり明治二十一年頃までに本殿拝殿が竣工。

明治天皇陛下には習志野、三里塚へ行幸の都度、勅使を以て幣帛料をご奉奠あそばされました。

それ以降は、大正十二年、昭和三十八年、同五十年、六十年に摂末社、鳥居、玉垣、参道に至るまで随時造営が成され、平成二十二年にはご鎮座1900年をむかえ、その記念事業として玉垣改修や境内整備、また神社所蔵の社宝展の開催などを行いました。

近代

現在の主境内地の面積は約四千七百坪(約一万五千五百平方メードル)になります。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

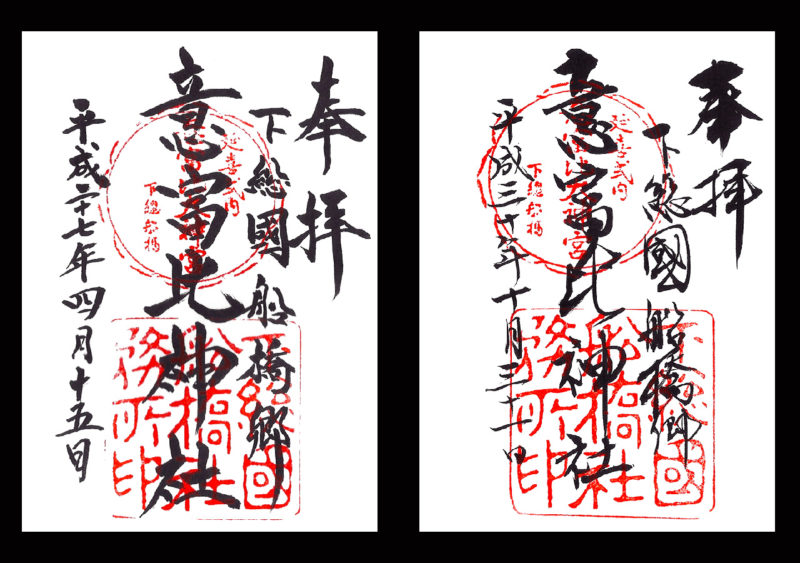

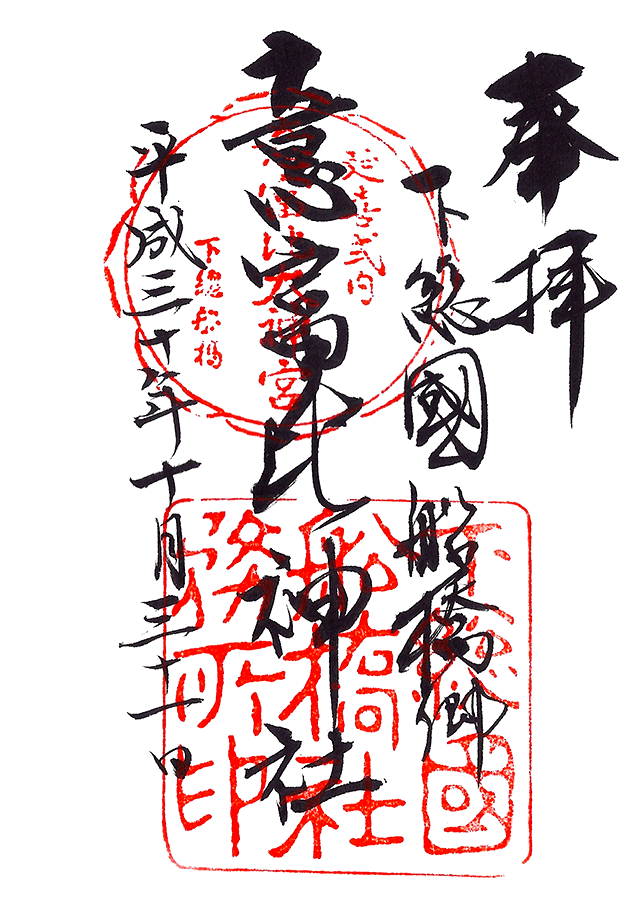

参拝日:2018/10/31(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

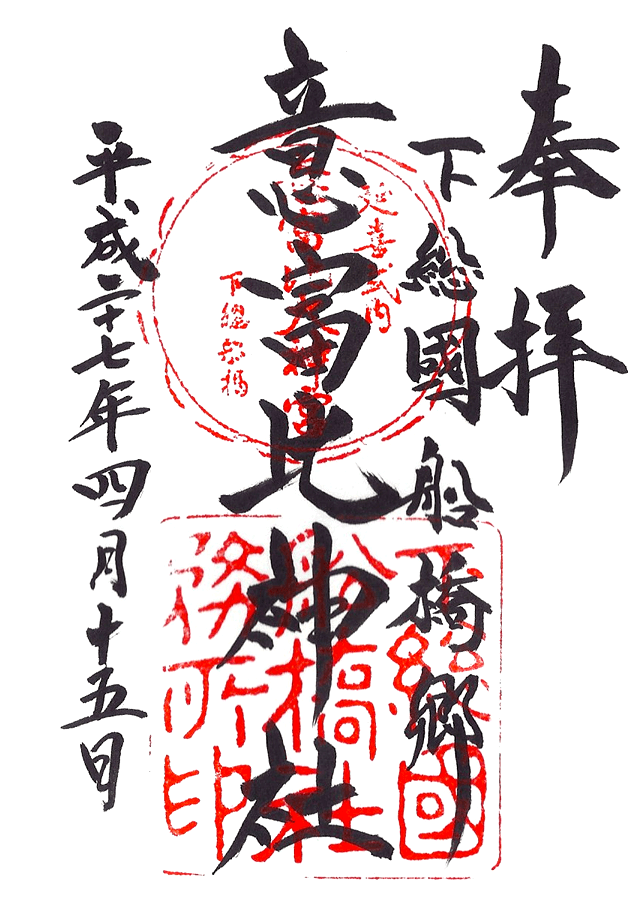

参拝日:2015/04/15(御朱印拝受)

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,200円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面には当社のシンボルでもある文化財の灯明台。

裏面には二代・歌川広重の浮世絵をデザインしたもの。

表面の見返しには御神札が貼られている。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

歴史考察

船橋大神宮と称される県内有数の古社

千葉県船橋市宮本に鎮座する神社。

延喜式内社の小社とされる古社であり、旧社格は県社。

正式名称は「意富比神社(おおひじんじゃ)」。

「船橋大神宮」の通称で親しまれる事が多く、正式名称を知らない方も多い。

千葉県内でも有数の古社であり、古くから朝廷や武家からも崇敬を集め、今もなお地域からの信仰を集めている神社。

日本武尊が神鏡を祀った伝承

社伝によると、景行天皇四十年(110)に創建とされる。

日本武尊が東国征討の途中、海上の舟の中に神鏡を発見。

当時、日照りに苦しんでいた住民を救うため、神鏡を祀ったと云う。

さらに東国平定の成就を祈願を行い、これが当社の創始と伝わる。

第12代景行天皇の皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

景行天皇五十三年(123)、景行天皇自らが東国巡幸。

日本武尊の功績を辿り、当社に「意富比神社(おおひじんじゃ)」の称号を授けたと云う。

「船橋大神宮」で知られる当社だが、正式な名称はこの「意富比神社」である。

「船橋大神宮」で知られる当社だが、正式な名称はこの「意富比神社」である。

皇子である日本武尊は、東征の帰路、荒神に祟られて身体不調になる。

そのまま伊勢国に入るが能褒野(現・三重県亀山市)で病によって崩御。

天皇は日本武尊の死を深く嘆き悲しみ、景行天皇五十三年(123)から約2年かけて日本武尊を追慕して東国巡幸に出たとされる。

意富比神という土着の太陽神

当社の正式名称は「意富比神社」。

「意富比」と書いて「おおひ」と読み、大変珍しい読み方。

由来は諸説あり、主なものは以下の通り。

意富比の古い読みは「おほひ」で、語源の変化から日や火を表した「おおひ=大日」であるとされ、「太陽神(大日神)」の意味を持つと云う説。

現在最有力とされているのが、3つ目の「太陽神(大日神)」の説。

当地の農民・漁民が太古より信仰していた土着の太陽神であったとされる。

現在の当社の御祭神は伊勢信仰である天照皇大御神。

太陽を神格化した神であり、皇室の祖神(皇祖神)として広く知られる。

古代では「意富比(大日)」と呼ばれた土着の太陽神を祀っていた当社。

それが同じく太陽神である天照皇大御神と結びつき習合していったものと見られる。

正史にも名を見る事ができる古社・式内社

平安時代に編纂された歴史書『日本三代実録』には当社の記録が残る。

貞観五年(863)、「下総国従五位下意富比神に正五位下を授く」と記されている。

貞観十六年(874)、「従四位下に昇せた」とある。

日本の正史とされる六国史(りっこくし)の第六にあたる歴史書。

平安時代に編纂され、編者は藤原時平・菅原道真・大蔵善行・三統理平とされる。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では、小社に列格する「下総国葛飾郡 意富比神社」と記載。

これにより当社は延喜式内社(式内社)とされる。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

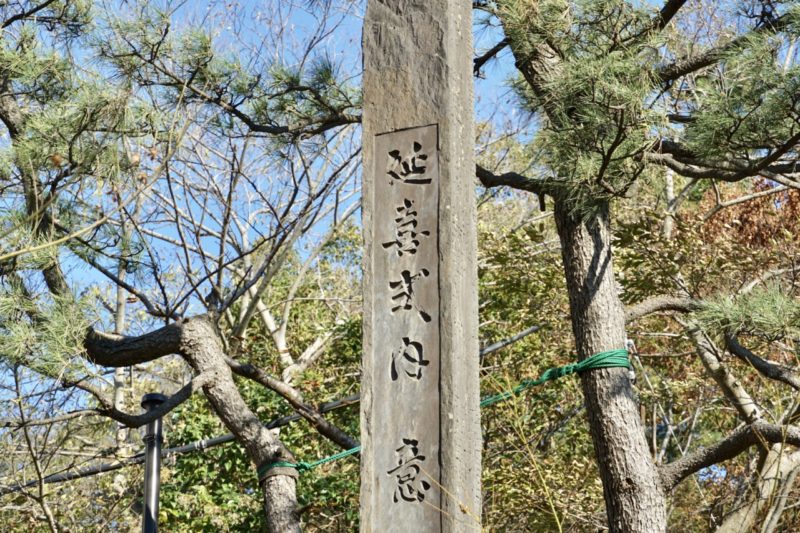

現在も当社の社号碑には「延喜式内」の文字。

式内社として古くから崇敬を集めた古社であった。

式内社として古くから崇敬を集めた古社であった。

伊勢神宮の荘園である夏見御厨・伊勢信仰との習合

太古より土着の太陽神「意富比」をお祀りしていた当社。

現在の伊勢信仰となったのは、平安末期から鎌倉時代にかけてと思われる。

保延四年(1138)、当社よりやや北側に位置する現在の船橋市夏見を中心とする一帯が、「伊勢神宮」に寄進されて荘園となる。

古い文献として「夏見御厨(なつみみくりや)」という名が残る。

「伊勢神宮」や「下鴨神社」、さらには皇室の領地を意味する。

夏見御厨は「伊勢神宮」の荘園であった。

当地から「伊勢神宮」へ白布を貢納したとされる。

その後、「伊勢神宮」より勧請された「神明社」が夏見御厨に建立。

「伊勢神宮」の荘園として伊勢信仰が根付いた当地では、次第に土着の神と習合していったものと推測でき、「意富比」も「天照皇大御神」も、同じ太陽神であったため、習合(同化)は自然な成り行きだったのであろう。

当社は、中世以降は一般的に「船橋神明」と称される事が多かった。

神明とは「伊勢神宮」を分祀した神社に使われる伊勢信仰の証拠でもあり、この頃には既に伊勢信仰の神社として崇敬を集めていた事が窺える。

次第に「意富比神社」の名は忘れさられ「船橋神明」「船橋大神宮」と呼ばれるようになり、いつしか伊勢信仰の神社として現在へ繋がっていく。

名だたる武将などからの崇敬

古くから朝廷にも知れた古社であった当社は、多くの武将からの崇敬を集めている。

平安時代中期、平将門から社領の寄進があったとされる。

平安時代中期の関東の豪族。

平氏の姓を授けられた高望王の三男平良将の子・第50代桓武天皇の5世子孫。

朝廷に対抗して「新皇」を自称し、東国の独立を標榜した「平将門の乱」で知られた。

天喜年間(1053年-1058年)、源頼義・義家(八幡太郎)父子が社殿を修造。

平安時代後期の武将で、河内源氏2代目棟梁。

源頼義の長男で、河内源氏3代目棟梁。

「石清水八幡宮」(現・京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称した。

新興武士勢力の象徴とみなされ、義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

仁平年間(1151年-1054年)、船橋六郷の地に寄付の院宣を賜る。

源義朝が当社の再建に携わった。

平安時代末期の河内源氏の武将。

源頼朝・源義経の父として知られる。

子である源頼朝も社領の寄進や社殿の造営を行ったとされている。

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

源義朝の三男。

鎌倉時代には、日蓮が宗旨の興隆発展成就の断食祈願を当社で修め、曼荼羅本尊と剣を奉納したと伝わる。

鎌倉仏教である日蓮宗(法華宗)の宗祖。

滅後に日蓮大菩薩と立正大師の諡号を追贈された。

応永六年(1399)、千葉満胤が私領を寄進。

千葉氏の一族との繋がりが深く、当時は当地で勢力を保っていた千葉氏系の豪族富氏が当社の宮司となっていた。

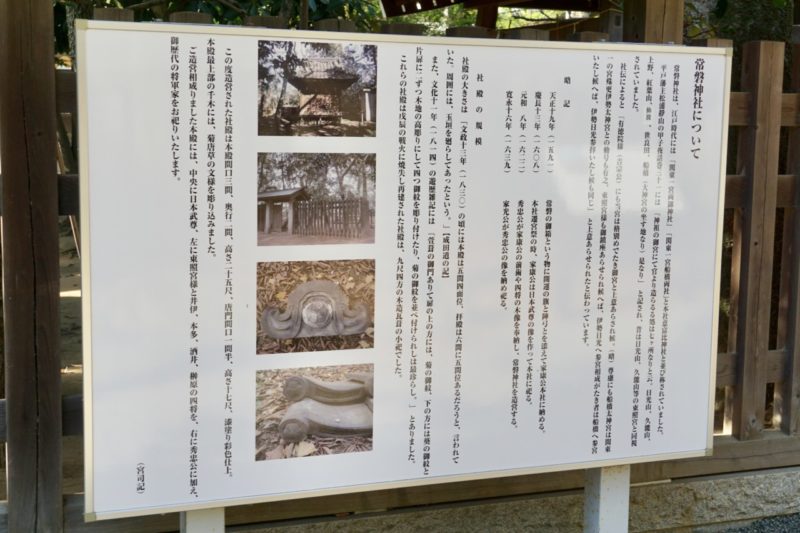

徳川将軍家からの崇敬・常磐神社の造営

天正十八年(1590)、関東移封によって徳川家康が江戸入り。

天正十九年(1591)、家康により、五十石の朱印地を賜る。

慶長十三年(1608)、本社遷宮祭の際に、家康によって日本武尊の像が奉納。

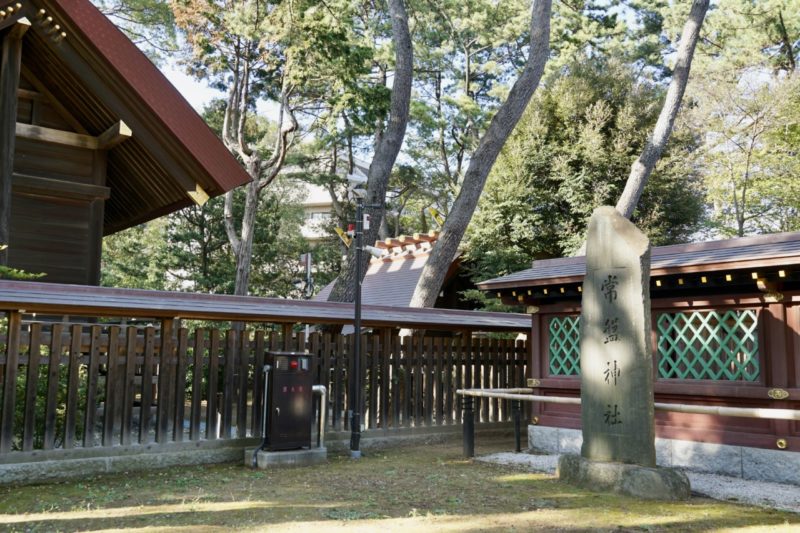

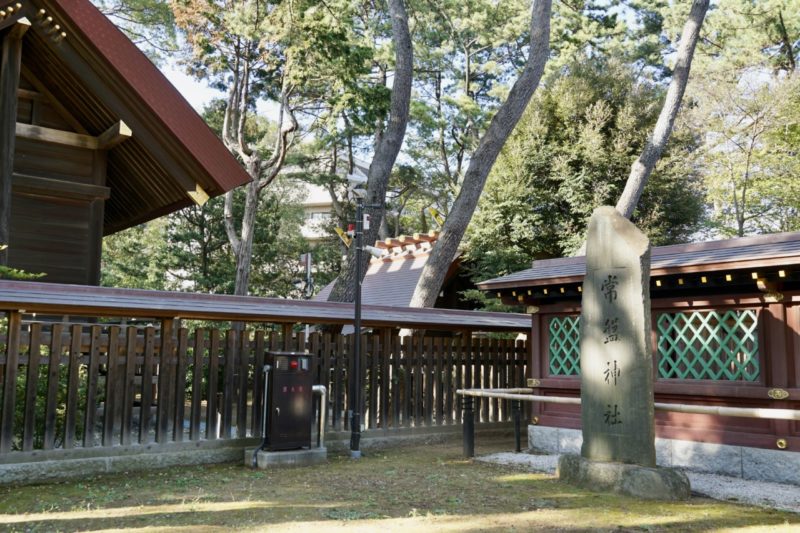

元和八年(1622)、第二代将軍・徳川秀忠が、当社境内に「常磐神社」を造営。

創建当時は、第二代将軍・徳川秀忠によって家康(東照宮)が祀られた。

寛永十六年(1639)には第三代将軍・徳川家光によって秀忠が祀られた。

家康・秀忠の父子を祀る神社として徳川将軍家に篤く崇敬された。

この「常磐神社」は、日光山、久能山、上野、紅葉山、仙波、世良田などの「東照宮」にも並び称されていたと伝わる。

現在も徳川将軍家の家紋である「丸に三つ葉葵」が使われている事からも、篤い崇敬が窺える。

現在も徳川将軍家の家紋である「丸に三つ葉葵」が使われている事からも、篤い崇敬が窺える。

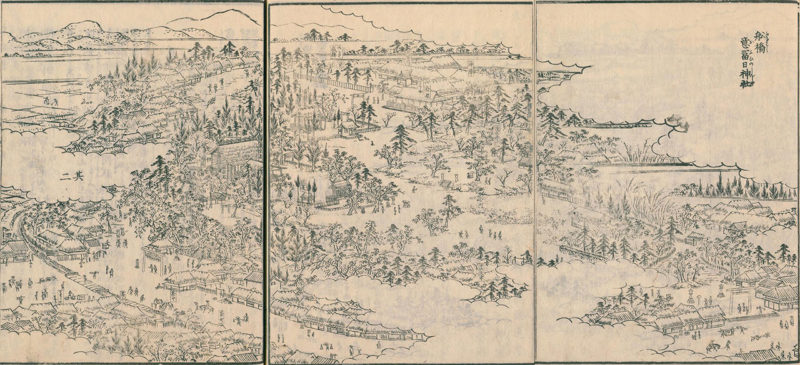

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「船橋意富日神社」として3ページに渡り描かれているのが当社。

実に立派な境内だった事が分かり、長い参道や境内の様子が描かれている。

当社の門前には多くの茶屋が並んでいる事からも、船橋は当社を中心に栄えた土地なのがよく分かる。

社殿を中心に拡大したのが上図。

赤円が本社の社殿で、青円が「常盤宮(現・常磐神社)」。

本社と並び称されるほどの規模だった事が分かり、伊勢信仰の神社としてだけでなく、徳川将軍家からの崇敬の篤い神社だった事がよく伝わる。

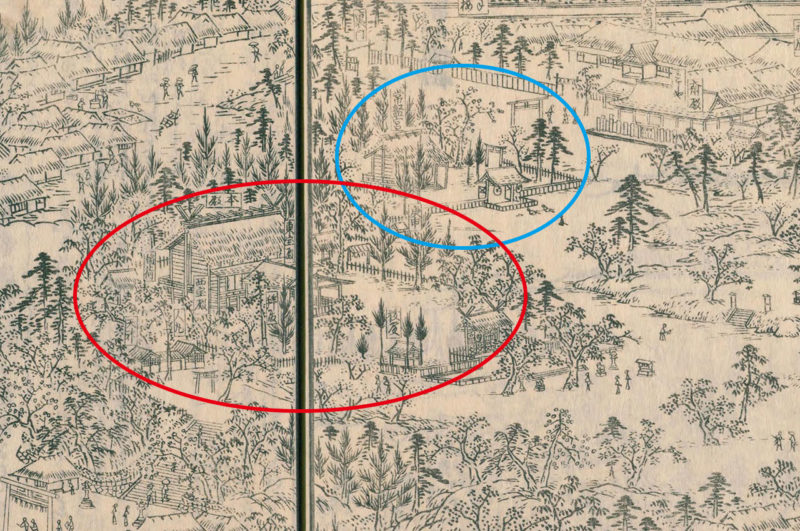

こちらは2ページに渡って描かれた「意富日神社九月廿日祭祀之図」。

当社の祭禮を描いている。

本殿に向かい神楽が奉納されているのが窺える。

現在は正月、節分、10月20日の例大祭、12月の二の酉に、境内の神楽殿で演じられる。

船橋市指定無形民俗文化財。

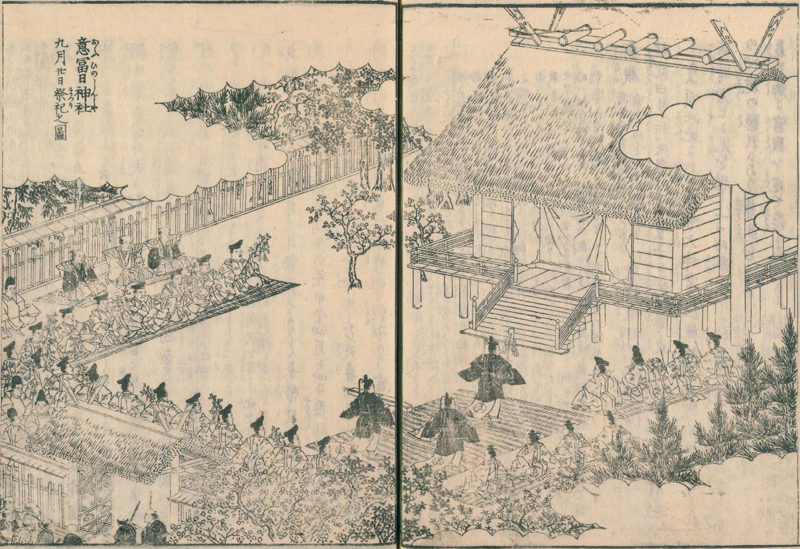

「意富日神社舊地」として描かれているのが、当社の旧鎮座地。

当社の創建の地であり、日本武尊が神鏡を祀った地であると云う。

立派な境内を誇った当社だけでなく、創建の地もこうして残されていた事からも、当社が篤い崇敬を集めていた事がよく伝わる。

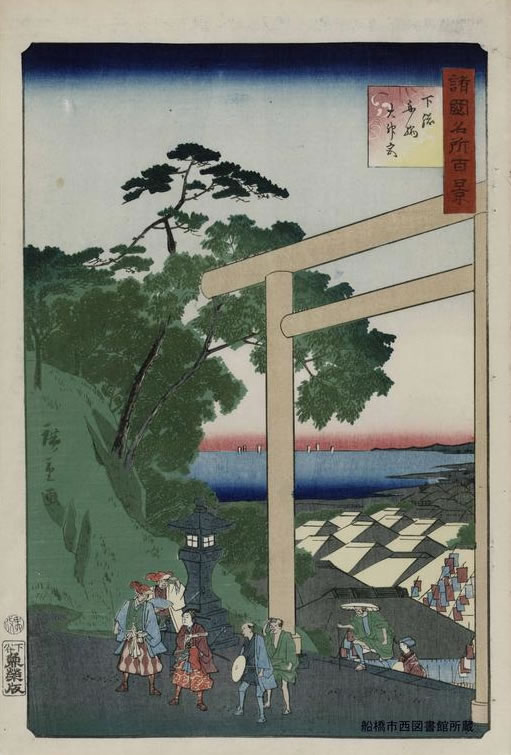

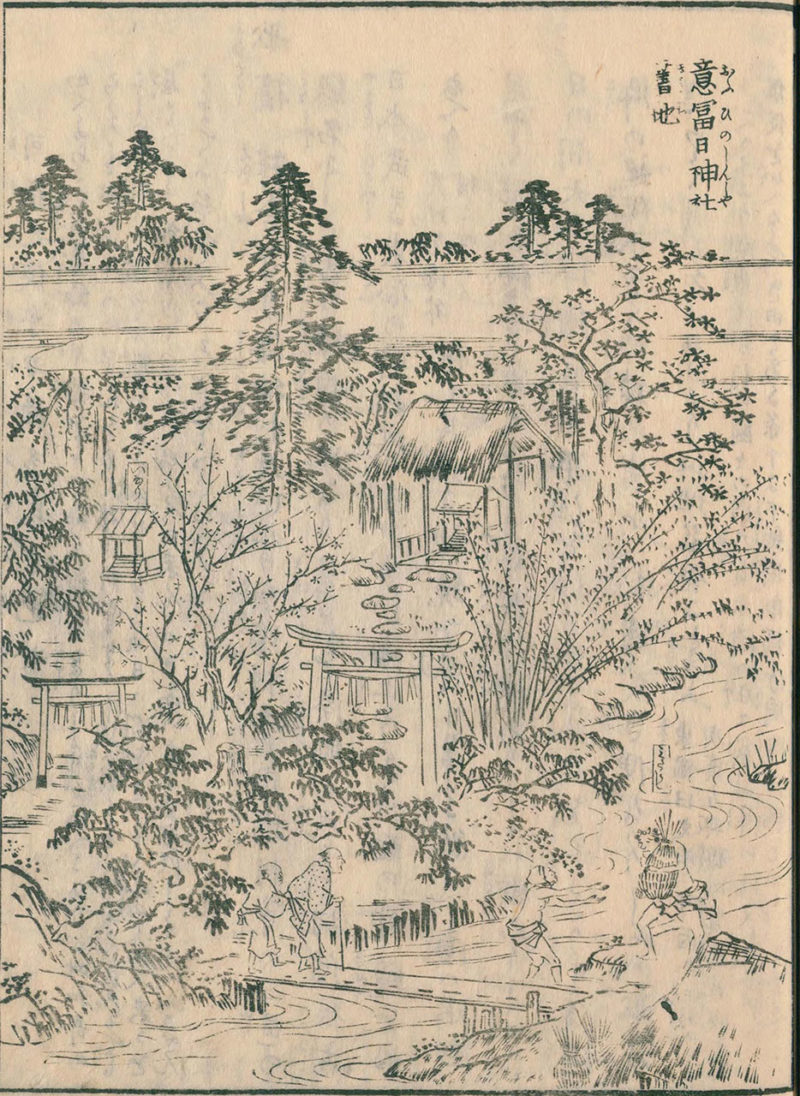

浮世絵に描かれた当社

江戸からやや離れた郊外である船橋の地であるが、浮世絵の題材として当社が取り上げられている。

(船橋図書館デジタルギャラリーより)

(船橋図書館デジタルギャラリーより)

当社の裏参道(西鳥居付近)を描いたものとなる。

成田街道からの参詣者はここから本殿に向ったとされる。

現在では見る事ができないが、眼下には東京湾の海が見る事ができ、当社からの展望も見事だったのだろう。

当社の御朱印帳の裏面にはこの浮世絵がデザインされている。

(船橋図書館デジタルギャラリーより)

(船橋図書館デジタルギャラリーより)

『成田土産名所尽』は、東京から成田(成田山新勝寺)までの道のりを描いたものであり、その途中の当社を描いている。

明治維新後らしい和洋折衷の様子を見る事ができ、和装姿、洋装姿が見れるのが特徴。

鳥居前の女性は和装に洋傘という組み合わせが当時の時代をよく掴んでいる。

成田参詣に向かう人力車、鳥居上には現在も当社のシンボルともなっている灯明台が描かれている。

戊辰戦争の被害・明治以降の当社の歩み

慶応四年(1868)、戊辰戦争の一つ「市川・船橋戦争」の兵火にかかり社殿などを焼失。

この時に中世以降の書物なども多くが焼失してしまっている。

戊辰戦争における戦闘の一つ。

下総国市川・船橋を巡り、新政府軍と、江原鋳三郎が率いる撒兵隊を中心とした旧幕府軍との間で行われた戦闘。

江戸城無血開城後の南関東地方における最初の本格的な戦闘(上野戦争よりも古い)。

明治維新となり神仏分離。

明治五年(1872)、県社に列した。

これを機に創建時の社号である「意富比神社」へ改称。

これを機に創建時の社号である「意富比神社」へ改称。

明治六年(1873)、本殿が再建。

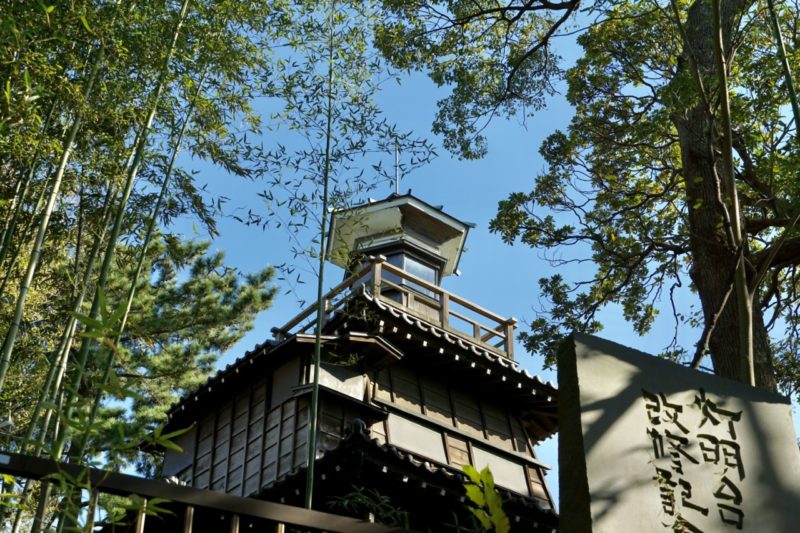

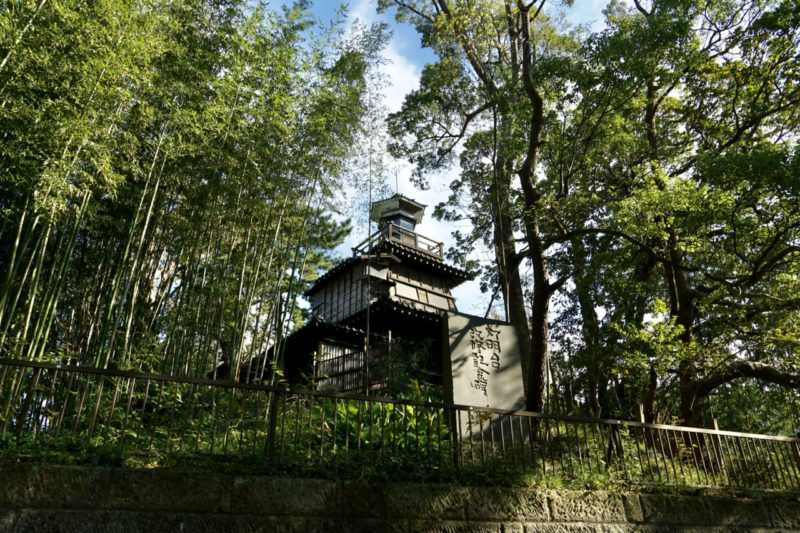

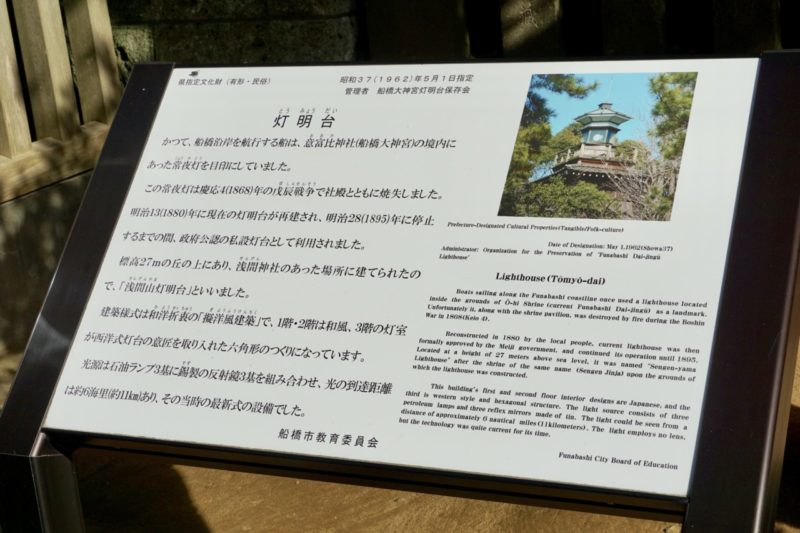

明治十三年(1880)、政府公認の民間灯台である「灯明台」が建てられる。

和洋折衷の灯明台で、現存の中では国内最大級の民間灯台であり、千葉県指定有形民俗文化財。

和洋折衷の灯明台で、現存の中では国内最大級の民間灯台であり、千葉県指定有形民俗文化財。

明治二十一年(1888)、拝殿・本殿が竣工。

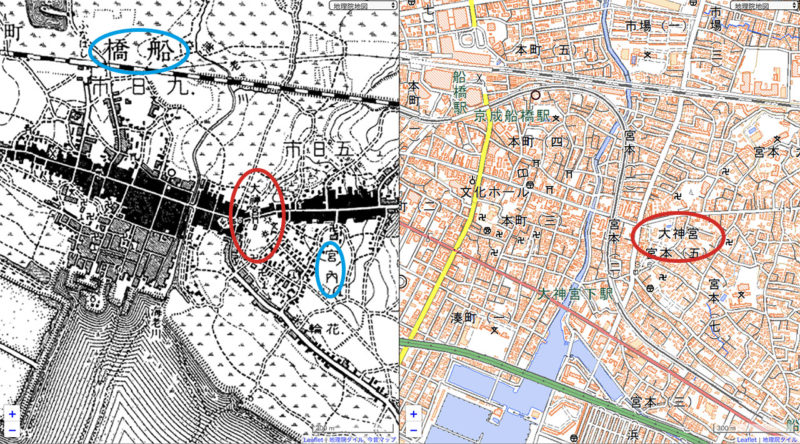

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当時の地図にも「大神宮」と記されているように、「意富比神社」へ改称後も、「船橋大神宮」と称されるのが一般的だった事が窺える。

大正十二年(1923)、境内整備が行われる。

明治天皇、大正天皇、昭和天皇と、歴代天皇も参拝に訪れている。

戦後になり境内整備が進む。

平成二十二年(2010)、御鎮座1900年記念事業で、玉垣改修や境内整備が行われた。

同年、神社所蔵の社宝展の開催なども開催。

境内案内

船橋周辺の歴史が伝わる長い表参道

最寄駅は大神宮下駅だが船橋駅からも徒歩圏内。

大神宮下駅側、南向きにあるのが表参道。

大神宮下駅側、南向きにあるのが表参道。

一之鳥居が立ち、かつてはこの近くまで海だったと云う。

一之鳥居が立ち、かつてはこの近くまで海だったと云う。

社号碑には「延喜式内 意富比神社」の文字。

社号碑には「延喜式内 意富比神社」の文字。

一之鳥居を潜ると長い参道。

参道には多くの石灯籠や石碑が置かれる。

参道には多くの石灯籠や石碑が置かれる。

当地の歴史を伝える参道。

当地の歴史を伝える参道。

綺麗に整備され氏子崇敬者からの崇敬の念が伝わる。

綺麗に整備され氏子崇敬者からの崇敬の念が伝わる。

参道を進むと途中で僅かな石段。

石段を上がった先に二之鳥居。

石段を上がった先に二之鳥居。

こちらには「意富比神社」ではなく「船橋大神宮」の社号碑。

こちらには「意富比神社」ではなく「船橋大神宮」の社号碑。

二之鳥居の手前に一対の狛犬。

明治十四年(1881)に奉納された狛犬。

明治十四年(1881)に奉納された狛犬。

どちらも子持ちの狛犬になっている。

どちらも子持ちの狛犬になっている。

その一画には百度石。

その一画には百度石。

さらに参道は続く。

拝殿前右手に手水舎。

拝殿前右手に手水舎。

綺麗に整備された一画。

綺麗に整備された一画。

この手水舎の近くにある石灯籠(常夜灯)。

嘉永五年(1852)奉納で古いもの。

嘉永五年(1852)奉納で古いもの。

浮世絵にも描かれた西参道

当社の参道や鳥居は数多く設けられているが、表参道の他に利用者が多いのが西参道。

大神宮下の交差点に面しており、船橋駅近くの栄えたエリアからはこちらを利用する事になる。

大神宮下の交差点に面しており、船橋駅近くの栄えたエリアからはこちらを利用する事になる。

一之鳥居があり、その先に石段。

一之鳥居があり、その先に石段。

途中の左手に社号碑があり「延喜式内 意富比神社」の文字。

途中の左手に社号碑があり「延喜式内 意富比神社」の文字。

石段の先には二之鳥居。

石段の先には二之鳥居。

神門から参拝・その奥に社殿

表参道の先に立派な神門。

一般の参拝者はこちらから参拝する形。

一般の参拝者はこちらから参拝する形。

平時から多くの方が参拝に訪れる。

平時から多くの方が参拝に訪れる。

前に賽銭箱が置かれ、その奥に拝殿や本殿となっている。

前に賽銭箱が置かれ、その奥に拝殿や本殿となっている。

神門の先はご祈祷を受ける場合は参進する事が可能。

明治二十一年(1888)に拝殿・本殿が竣工。

明治二十一年(1888)に拝殿・本殿が竣工。

神明造りの本殿が美しい。

神明造りの本殿が美しい。

本殿の裏手にも社殿があり、こちらは奥宮という扱いになる。

本殿の裏手にも社殿があり、こちらは奥宮という扱いになる。

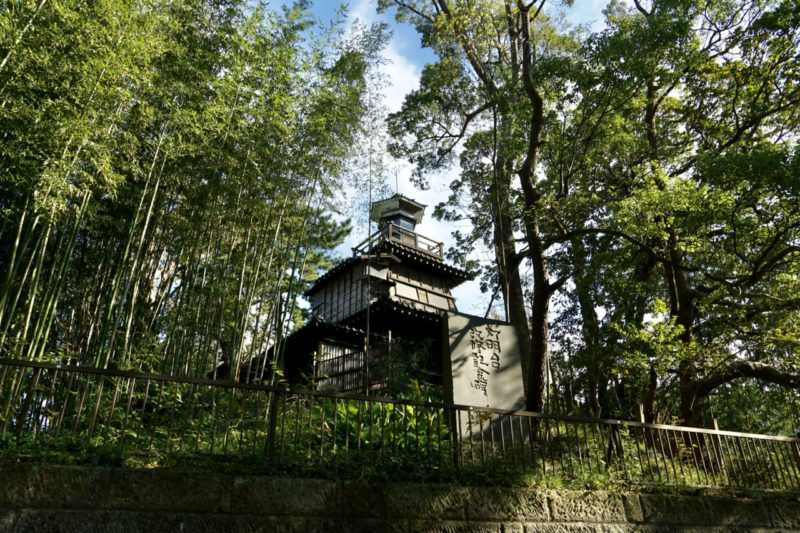

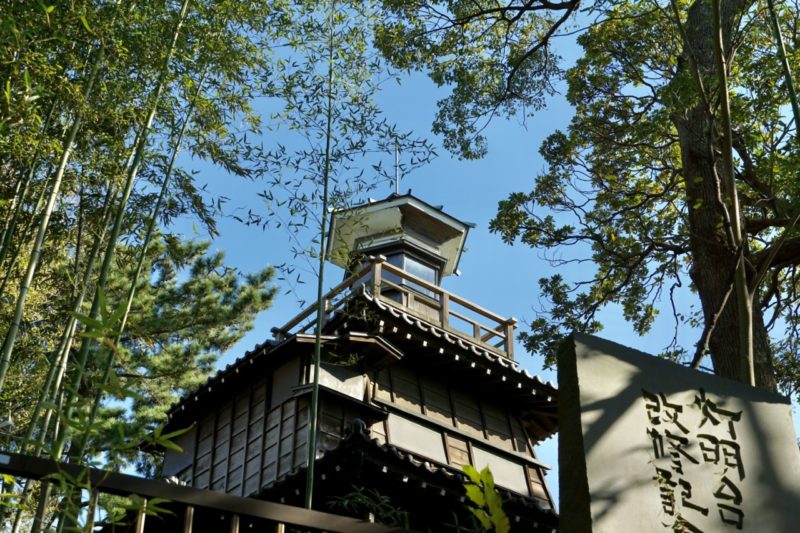

千葉県有形民俗文化財の灯明台・正月三が日は一般公開

境内の東側の丘に建てられているのが、当社のシンボルの1つである灯明台。

3階建てで高さは約12m。

3階建てで高さは約12m。

和洋折衷の灯明台で、明治十三年(1880)に地元の漁業関係者によって建設されたもので、昭和四十年(1965)に一度解体修理されている。

和洋折衷の灯明台で、明治十三年(1880)に地元の漁業関係者によって建設されたもので、昭和四十年(1965)に一度解体修理されている。

かつてはもっと海が近く灯台として使われていた。

かつてはもっと海が近く灯台として使われていた。

千葉県有形民俗文化財に指定。

千葉県有形民俗文化財に指定。

灯明台は普段は非公開であるが、正月三が日のみ一般公開。

窓から海を見る事ができると云う。

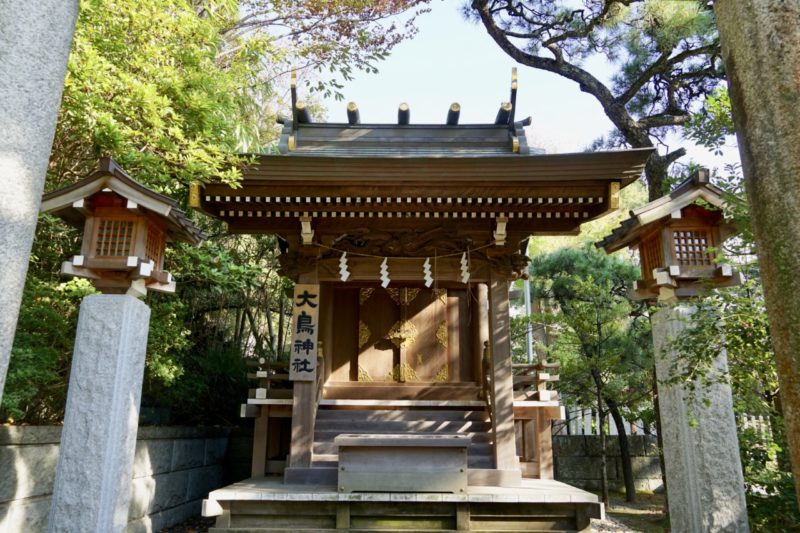

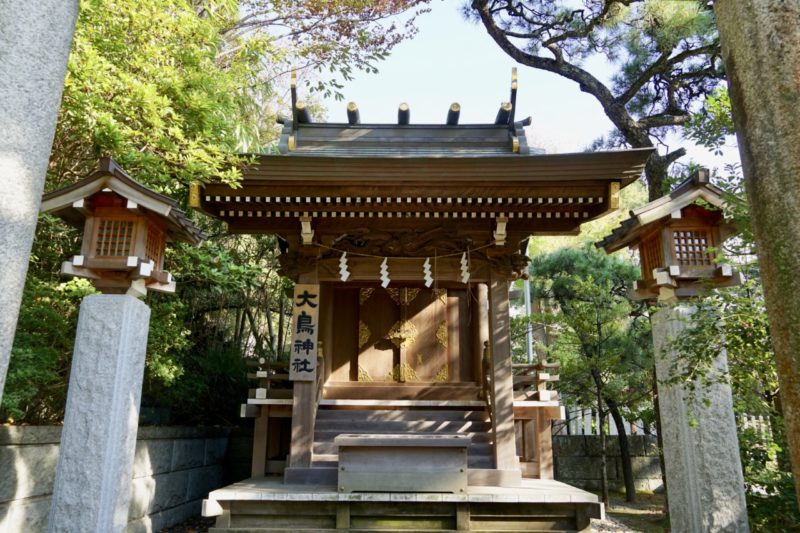

酉の市も行われる大鳥神社

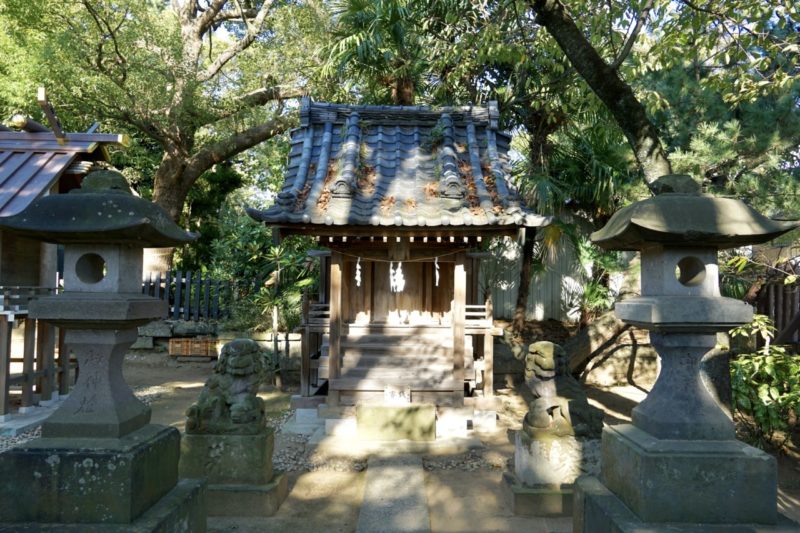

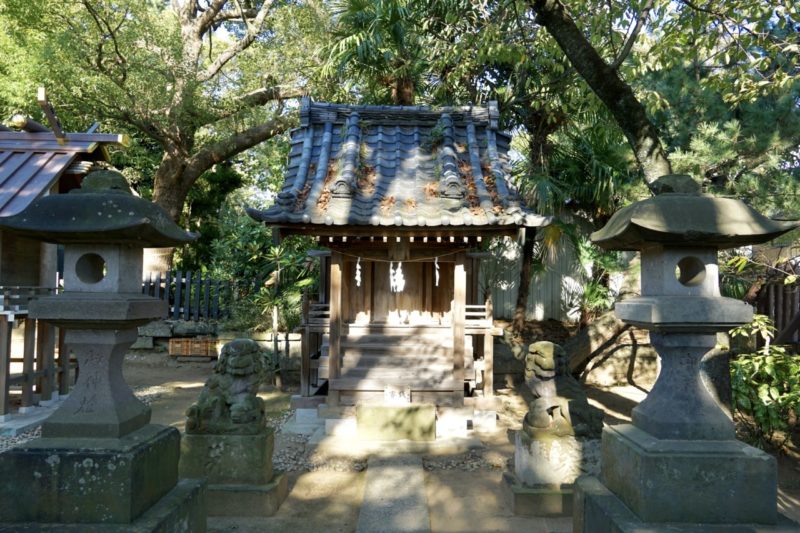

灯明台の近くに鎮座するのが境内社の大鳥神社。

「船橋のお酉様」として崇敬を集める当社。

「船橋のお酉様」として崇敬を集める当社。

12月の酉の日では酉の市も行われる。

12月の酉の日では酉の市も行われる。

一般的に例年11月の酉の日に行われる祭。

日本武尊を御祭神とする大鳥信仰系の神社で行われる事が多い特殊神事。

「花畑大鷲神社」(足立区花畑)が発祥とされ、江戸時代から現在にかけては吉原遊廓に隣接していた「浅草鷲神社」の酉の市が日本最大の酉の市として知られる。

一般的に11月の酉の日に行われる酉の市であるが、当社の酉の市は12月。

12月の一の酉・二の酉で行われ、熊手商などで賑わう。

二の酉では神楽も奉納。

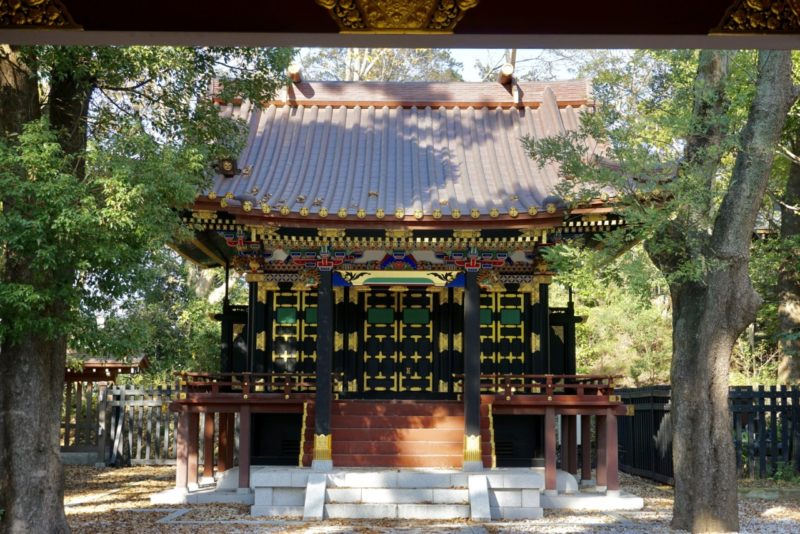

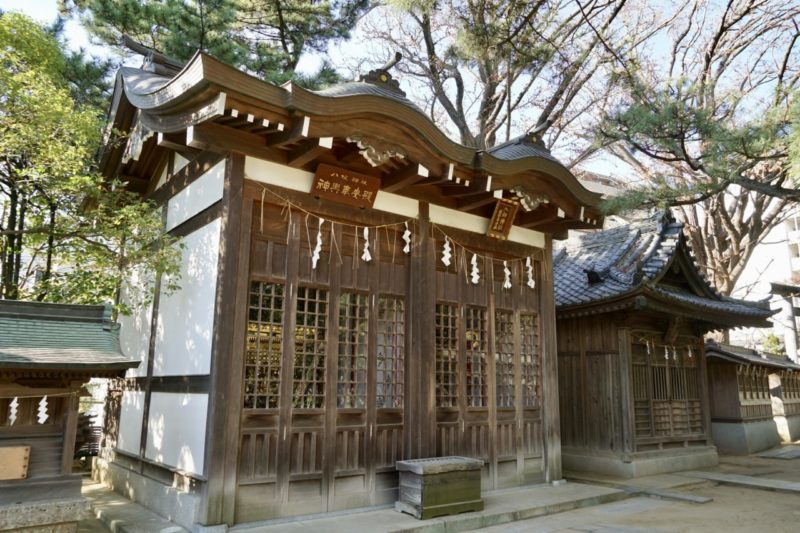

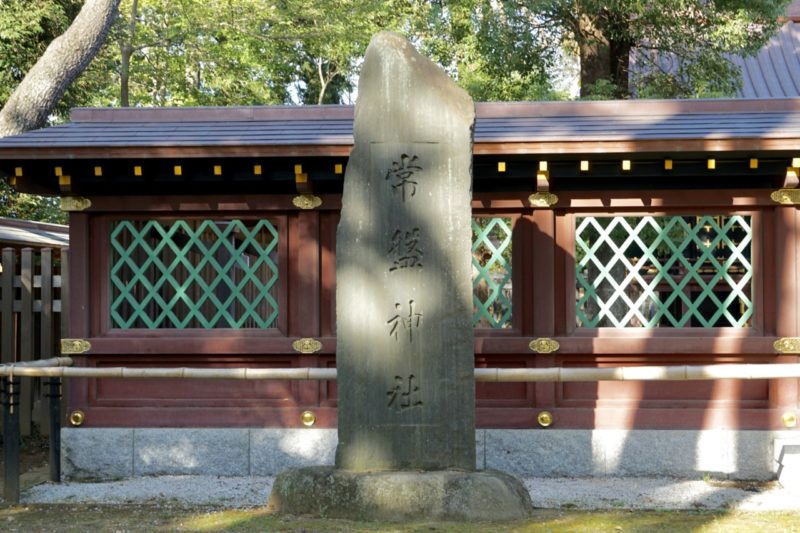

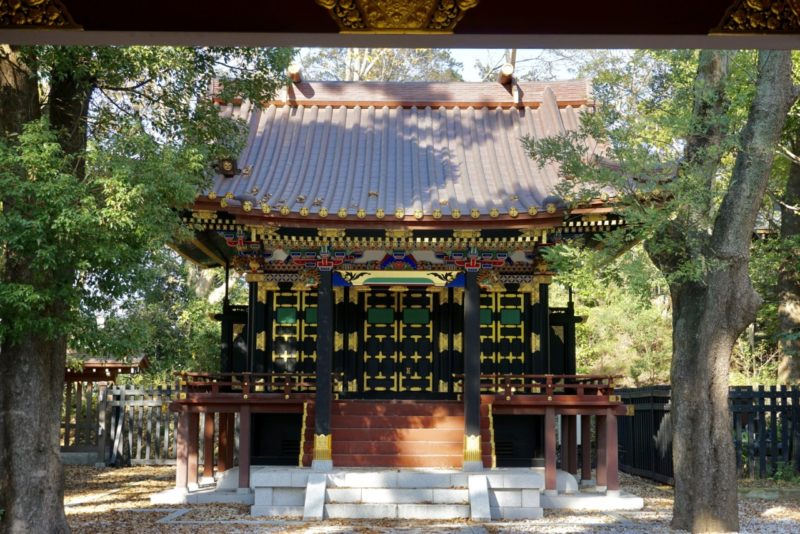

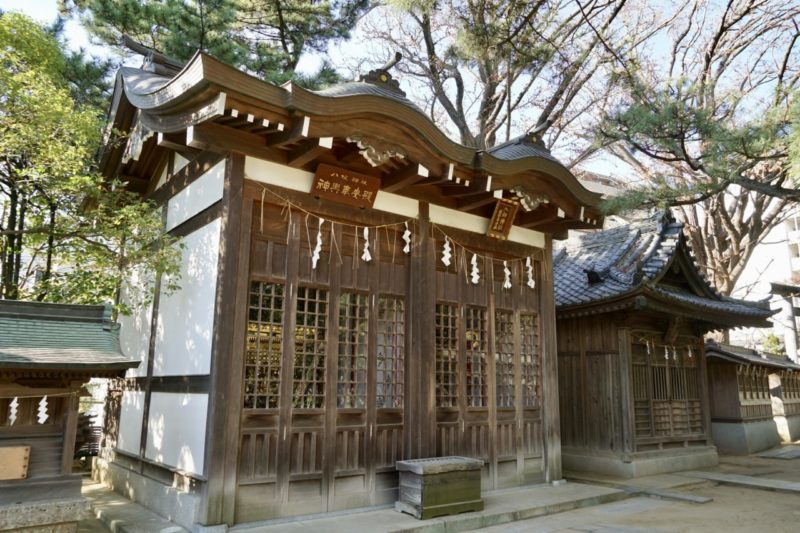

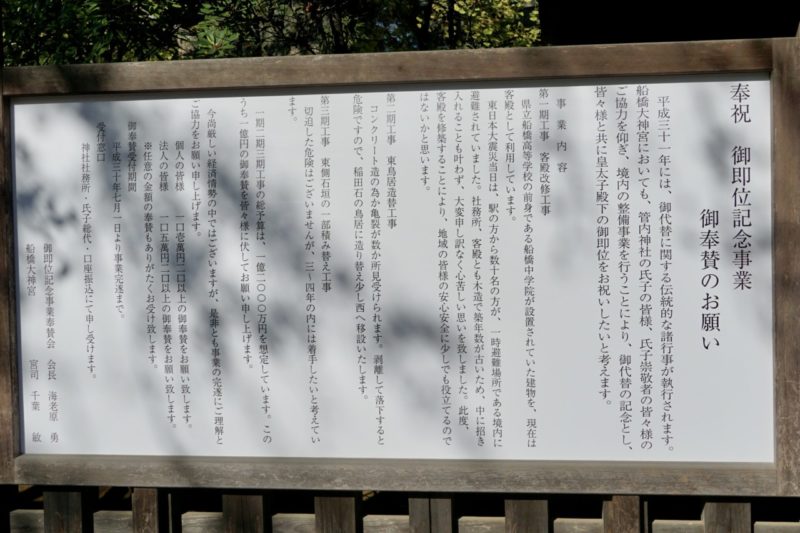

徳川家康と秀忠を祀る常磐神社

大鳥神社の奥にあるのが常磐神社。

平成二十七年(2015)11月に建替え造営が竣工し、それまで長らく入れなかった一画。

平成二十七年(2015)11月に建替え造営が竣工し、それまで長らく入れなかった一画。

徳川家康公400年記念事業として美しい姿で造営。

徳川家康公400年記念事業として美しい姿で造営。

透塀が美しく整備されていて東照宮(家康公)を祀る神社らしい見た目。

透塀が美しく整備されていて東照宮(家康公)を祀る神社らしい見た目。

いたる所に徳川将軍家の家紋「丸に三つ葉葵」が施されている。

いたる所に徳川将軍家の家紋「丸に三つ葉葵」が施されている。

社殿も実に素晴らしく美しいもので、現代の技術の結晶と云える。

社殿も実に素晴らしく美しいもので、現代の技術の結晶と云える。

この美しい社殿は、第23回千葉県建築文化賞優秀賞を受賞した。

この美しい社殿は、第23回千葉県建築文化賞優秀賞を受賞した。

元和八年(1622)、第二代将軍・徳川秀忠が、当社境内に「常磐神社」を造営。

創建当時は、第二代将軍・徳川秀忠によって、当社を庇護した家康(東照宮)が祀られ、寛永十六年(1639)には第三代将軍・徳川家光によって秀忠が祀られた。

『江戸名所図会』に描かれた境内を見ても分かるように、当時から本社と匹敵するくらいの立派な社殿であった。

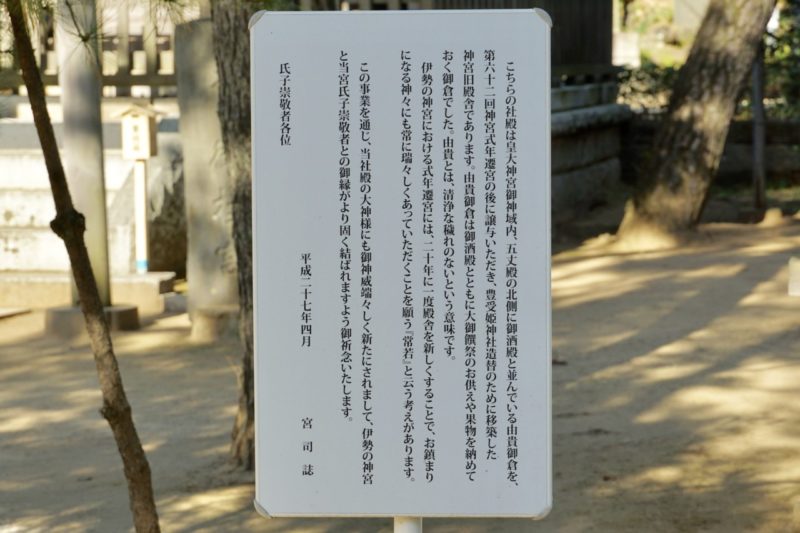

伊勢神宮の古材を使った豊受姫神社(外宮)など

駐車場や神楽殿の近くにも境内社が数社。

左手にあるのが天之御柱宮で、護国の英霊を祀る。

左手にあるのが天之御柱宮で、護国の英霊を祀る。

その右手に豊受姫神社(外宮)。

「伊勢神宮」の「外宮」に祀られている神で、五穀豊穣と衣食住の守り神。

「伊勢神宮」の「外宮」に祀られている神で、五穀豊穣と衣食住の守り神。

当社でも「伊勢神宮」同様に「外宮」という扱いになる。

当社でも「伊勢神宮」同様に「外宮」という扱いになる。

平成二十七年(2015)に竣工した社殿は、「伊勢神宮」の第六十二回神宮式年遷宮の古材(由貴御倉の古殿舎)を使用。

平成二十七年(2015)に竣工した社殿は、「伊勢神宮」の第六十二回神宮式年遷宮の古材(由貴御倉の古殿舎)を使用。

その右隣に八雲神社。

須佐之男命(すさのおのみこと)を祀り、こちらは伊勢ではなく出雲の神になる。

須佐之男命(すさのおのみこと)を祀り、こちらは伊勢ではなく出雲の神になる。

数多くの境内社・船の形をした船玉神社

社殿の左手にも数多くの境内社。

水天宮・稲荷神社・秋葉神社・古峯神社と並ぶ。

水天宮・稲荷神社・秋葉神社・古峯神社と並ぶ。

途中に八坂神社(神輿庫)・八劔神社(神輿庫)を挟み、さらに境内社が続く。

途中に八坂神社(神輿庫)・八劔神社(神輿庫)を挟み、さらに境内社が続く。

金刀比羅社。

金刀比羅社。

八幡神社・竈神社・龍神社・道祖神社・客人神社・多賀神社・岩島神社・住吉神社・祓所神社・春日神社・香取神社・鹿島神社・玉前神社・安房神社・天満宮・天神社。

八幡神社・竈神社・龍神社・道祖神社・客人神社・多賀神社・岩島神社・住吉神社・祓所神社・春日神社・香取神社・鹿島神社・玉前神社・安房神社・天満宮・天神社。

その奥には船玉神社。

元は船魂を祀っているとされる神社。

元は船魂を祀っているとされる神社。

船を模した社殿が特徴的。

船を模した社殿が特徴的。

その右手にも境内社が並ぶ。

当地周辺の信仰が集合した境内と云える。

当地周辺の信仰が集合した境内と云える。

家康の上覧相撲が起源・奉納相撲と土俵

表参道右手の広場には土俵。

当社では現在も例大祭の10月20日に奉納相撲が開催。

当社では現在も例大祭の10月20日に奉納相撲が開催。

天正十八年(1590)に行われた徳川家康の上覧相撲に起源を持つ当社の奉納相撲。

その後幕府自ら勧進元となった由緒ある奉納相撲が当社で行われていた。

御朱印・灯明台と浮世絵の御朱印帳・お水取り可能な井戸

御朱印は「船橋大神宮」ではなく正式名称の「意富比神社」の文字。

「延喜式内 意富比大神宮」の印も押されている。

「延喜式内 意富比大神宮」の印も押されている。

オリジナル御朱印帳も用意。

表面が灯明台で、裏面が二代・歌川広重の浮世絵をデザインしたもの。

表面が灯明台で、裏面が二代・歌川広重の浮世絵をデザインしたもの。

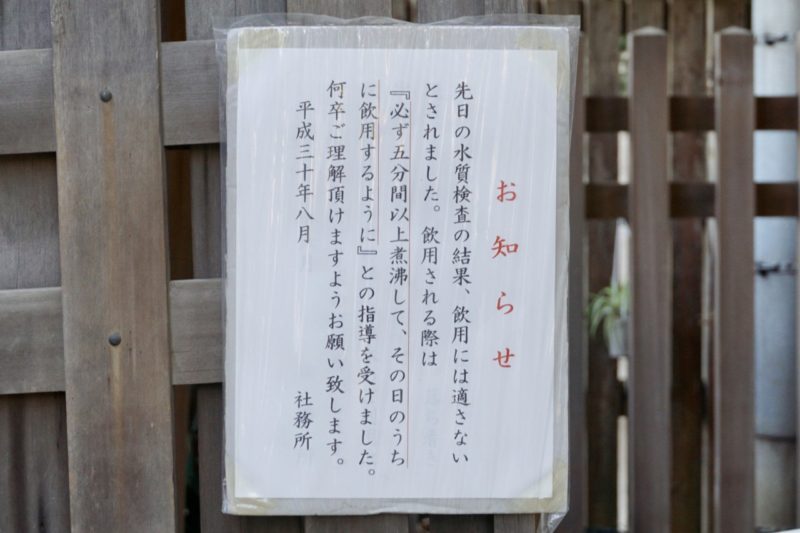

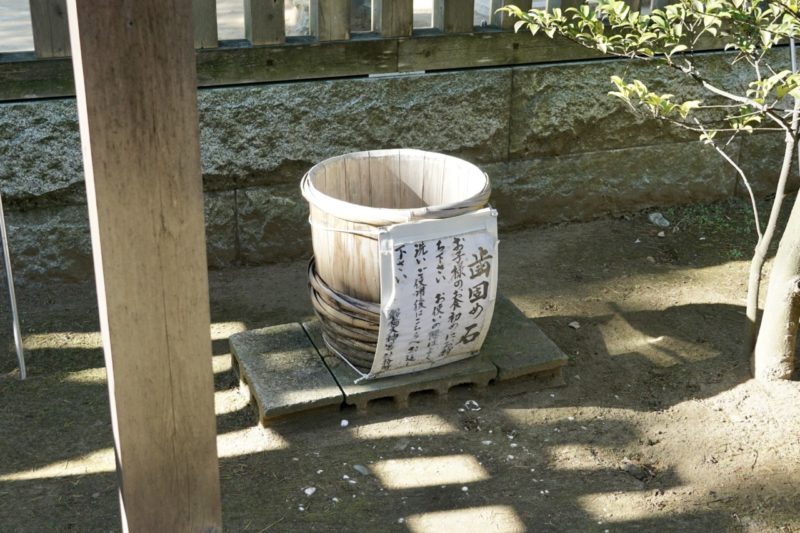

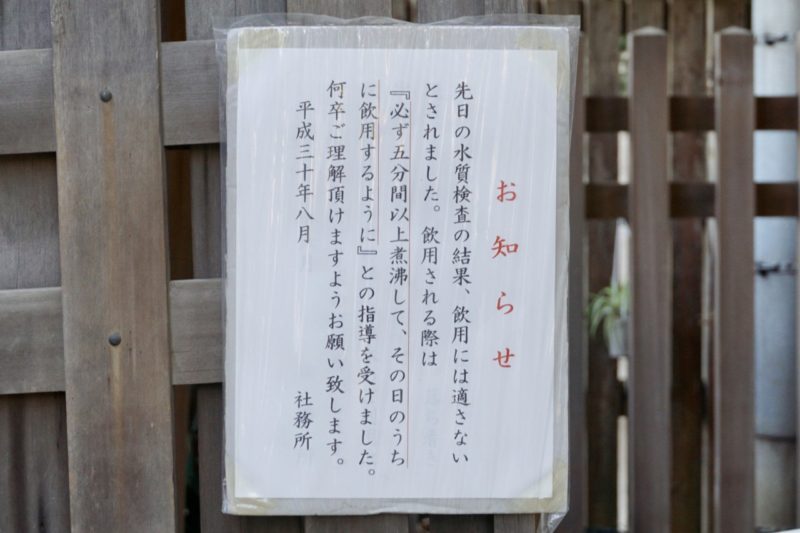

社務所の左横にはお水取りができる一画。

手押しポンプ式の井戸になっている。

手押しポンプ式の井戸になっている。

飲用として使う場合は要煮沸。

飲用として使う場合は要煮沸。

所感

千葉県内でも有数の古社として信仰を集める当社。

古くは土着の太陽神をお祀りしており、それが平安時代以降に伊勢信仰と習合した事が分かる。

天照皇大御神も太陽神であり、習合しやすい土壌が出来上がっていたのであろう。

そうした歴史ある古社が、今もなおこうして崇敬を集めているのが素晴らしい。

戊辰戦争時に戦火で焼失した社殿も立派に再建され、現在も境内整備が進み綺麗に維持されている。

平成二十七年(2015)には、大変見事な「常盤神社」が再建されたのもその証だろう。

船橋方面に行く時はよく参拝しているのだが、地域の方々が途切れる事なく参拝する姿を見る事もでき、早朝に参拝してみると土俵周りで皆さん体操などされている姿も見る事ができる。

今も多くの方々からの崇敬を集め、とても素晴らしい境内は、いつ来ても心地よさを覚える。

千葉県を代表する良社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 表参道 ]

[ 石碑 ]

[ 西鳥居 ]

[ 表参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 社号碑 ]

[ 狛犬 ]

[ 百度石 ]

[ 表参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 西参道 ]

[ 神門 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 奥宮 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 石碑 ]

[ 灯明台 ]

[ 大鳥神社 ]

[ 常磐神社 ]

[ 慰霊碑 ]

[ 天之御柱宮 ]

[ 豊受大姫神社(外宮) ]

[ 八雲神社 ]

[ 境内社 ]

[ 船玉神社 ]

[ 境内社 ]

[ 社務所 ]

[ 井戸 ]

[ 土俵 ]

[ 石碑 ]

[ 神楽殿 ]

[ 東鳥居 ]

[ 案内板 ]

コメント