目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

下総国二之宮・近郷二十三ヶ村総鎮守

千葉県船橋三山に鎮座する神社。

延喜式内社・小社の論社とされる古社で、下総国二之宮を称する。

旧社格は郷社で、古くから近郷二十三ヶ村(現・船橋市東部北部・習志野市・八千代市・千葉市西部)の総鎮守として崇敬を集める。

古くは「三山明神」「二宮明神」と称された。

「下総三山の七年祭り」の中心となる神社で、役割は父。

近年はふなっしーとのコラボ、また社号から嵐ファンが訪れる神社としても知られている。

神社情報

二宮神社(にのみやじんじゃ)

御祭神:建速須佐之男命・櫛稲田比売命・大国主命

相殿神:藤原時平命・大雀命・誉田別命

社格等:延喜式内社(小社論社)・下総国二之宮(伝)・郷社

例大祭:1月15日(春の例祭)・10月16日(秋の例祭)・丑年と未年の9月13日(下総三山の七年祭り/小祭/)・丑年と未年の11月上旬(下総三山の七年祭り/大祭)

所在地:千葉県船橋市三山5-20-1

最寄駅:津田沼駅・薬園台駅・京成大久保駅(どこからも距離あり)

公式サイト:https://www.ninomiya-jinja.jp/

御由緒

当社の創建は、約千二百年前の弘仁年間(810-823)に、嵯峨天皇の御勅創によるものと伝えられています。延喜五年(905)に編纂された『延喜式』の『神名帳』には、「千葉郡二座(並小)」の一座に「寒川神社」とあり、これが当社であったといわれています。治承四年(1180)には藤原時平公の後裔一族が三山の地に移住し、時平公を合祀いたしました。

現在の社名となった正確な年代は不明ですが、乾元二年(1303)に鋳造された鐘には「二宮社」と刻まれていることから、鎌倉時代にはすでに「二宮神社」と呼称されていたようです。

室町時代を起源にする七年に一度行われる七年大祭は近隣の九社が寄り合って斎行される古式ゆかしい祭事です。徳川将軍家からも崇敬篤く、神領などの寄進がございました。古来より、近郷二十三ヶ村の総鎮守として広く人々の信仰をあつめ、現在も変わらず人々をお守りしています。(帆布のリーフレットより)

歴史考察

平安時代に嵯峨天皇の勅命で創建

社伝によると、弘仁年間(810年‐824年)の創建と伝わる。

嵯峨天皇の勅命により創建されたと云う。

桓武天皇の第2皇子、第52代天皇。

博学で経史に通じ詩文に優れ、勅撰漢詩集『凌雲集』『文華秀麗集』に多くの詩を残した。

能書家であり空海・橘逸勢と共に三筆に数えられる。

古代史に稀な政治的安定が出現し、弘仁文化と呼ばれる宮廷中心の文化が開花した。

当時は「寒川神社」と呼ばれていたとされる。

式内社「寒川神社」の論社とされる

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では、小社に列格する「下総国千葉郡 寒川神社」と記載。

当社はその論社の1社とされているため、延喜式内社(式内社)論社とされる。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

延喜式に記載された神社と同一もしくはその後裔と推定される神社のことを論社(ろんしゃ)・比定社(ひていしゃ)と呼ぶ。

現在も道路の真ん中に残された安政六年(1859)の道標を兼ねた歌碑にもその名が残る。

「延喜式内寒川神社 二宮大明神」の文字からも江戸時代以前より当社が式内社「寒川神社」とされていた事が分かる。

「延喜式内寒川神社 二宮大明神」の文字からも江戸時代以前より当社が式内社「寒川神社」とされていた事が分かる。

延喜式内寒川神社 二宮大明神 是ヨリ七町 耳なくて きかるゝものよ 閑古鳥 遠近庵 三市(歌碑より)

一説によると参道の谷の底を流れる小川を「サムカハ」と呼んだと云う。

元々この川の神を祀る土着の信仰があり、現在の出雲系の神々の御祭神に置き換えられたとも見られている。

元々この川の神を祀る土着の信仰があり、現在の出雲系の神々の御祭神に置き換えられたとも見られている。

下総国二之宮・二宮大明神として崇敬を集める

古くから下総国の二之宮として朝廷からの崇敬を集めたと云う。

二之宮とされた事から「二宮神社」と称されるようになり現在に至る。

令制国で最も社格の高いとされた神社を一之宮と云う。

一之宮の次に社格が高い神社を二之宮、さらにその次を三之宮と云うように続いた。

当社の社伝に沿うのであれば、式内社として載る「寒川神社」として創建。

二之宮として崇敬を集めた事から、現在の「二宮神社」と呼ばれるようになった事になる。

式内社の項でも紹介した安政六年(1859)の歌碑には「二宮大明神」の文字。

当社は「二宮明神」「二宮大明神」などと呼ばれ崇敬を集めた。

当社は「二宮明神」「二宮大明神」などと呼ばれ崇敬を集めた。

三山(みやま)の地名由来・三山明神社とも称される

当社が崇敬を集めた事で、当地周辺は現在も地名に残る「三山」と呼ばれるようになる。

この三山の地名由来は当社にある。

「三山」の地名の由来は「御山」または「宮山」が転じたものとされる。

地域からの崇敬が篤い当社が鎮座していた事から「御山/宮山」と呼ばれ、それが転じて現在の「三山」になったと見られており、当社の神官の子孫には三山姓・御山姓が分布している。

そのため江戸時代までは下総国二之宮とされた事から「二宮明神社(二宮大明神)」、三山の地名から「三山明神社」と称されていた。

菅原道真の政敵である藤原時平を合祀

治承四年(1180)、藤原師経の一族郎党が下総国に流罪となる。

平安時代末期の公卿で、後白河法皇に仕えた西光の次男。

平家打倒の陰謀事件「鹿ヶ谷の陰謀」の登場人物。

事件で平家に斬られたとも流罪になったともされる。

「菊田神社」に伝わる伝承によると、一族郎党が相模国(現・神奈川県)より渡航。

袖ヶ浦(現・千葉県袖ヶ浦市)に来たものの、海が荒れていたため波が静かな所を探していると、久々田の入江と小島を見つけた。

小島に上陸すると、当地の住民が祀っていた「菊田神社」を発見し定住したと云う。

後に一族は当社がある三山の郷に移住。

子孫は当社の神官になったとされており、三山氏が先祖代々神官を務めた。

そして一族の祖先である藤原時平を当社に合祀したと伝わる。

平安時代前期の公卿で、本院大臣と号した。

菅原道真と共に左右大臣に並ぶが次第に対立し、讒言によって道真を大宰府へ左遷させた。

政権を掌握して改革を推し進めるものの、39歳で死去。

死因は怨霊となった道真の祟りと噂され、菅原道真(天神さま)を祀る天神信仰に繋がっていく。

藤原時平を祀る神社は全国的にとても珍しく、当社と始めとした千葉県北西部の一部(船橋市・習志野市・八千代市)の神社で時平を祀る時平信仰が残る。

千葉康胤による安産祈願・下総三山の七年祭りの始まり

文安二年(1445)、馬加城主・千葉康胤(馬加康胤)の奥方に対する安産祈願の儀式が行われる。

馬加康胤(まくわりやすたね)の名でも知られる、室町時代前期の武将。

馬加村(馬加城)に居を構えた事から、馬加を称した。

その後、享徳の乱に乗じて千葉氏宗家を攻め滅ぼし、千葉氏19代当主となる。

安産祈願の儀式には以下のような伝承が残されている。

馬加の領主・馬加康胤の奥方は11ヵ月間もの間、子どもを身籠っていたと云う。

康胤、家臣共に心痛していたところ、ある夜奥方の枕元へ「三代王神社(旧・武石明神社)」(現・花見川区武石町)の神が現われ、「我は安産の守護神なり」と告げた。

これを聞いた康胤は、「二宮神社」(当社)「子安神社」「三代王神社」「子守神社」の神職を呼び寄せ、幕張の磯辺で安産祈願の儀式を行った。

無事、奥方が出産したため康胤や家臣・領民は喜び、この御神徳に報いるために当社で「安産御礼大祭」を行った。

後年、この2つの祭(安産御礼大祭・磯出祭)を1つに合わせて同時に式事を斎行。

これが当社を中心とした大祭「下総三山の七年祭り」の始まりとされる。

当社を中心に、丑年と未年にあたる年(数え7年目ごと)に開催される大祭。

船橋市・千葉市・八千代市・習志野市の9社の神輿が当社境内に集結。

室町時代から続くお祭りで、千葉県の無形民俗文化財にも指定。

徳川家康より朱印地を賜る・安永年間に現社殿を再建

天正十八年(1590)、徳川家康が関東移封によって江戸入り。

天正十九年(1591)、家康から10石の朱印地を賜る。

幕府より寺社の領地として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと。

朱色の印(朱印)が押された朱印状により、所領の安堵がなされた事に由来する。

その後も徳川将軍家から幾度も寄進が行われ、手厚く庇護された。

近郷二十三ヶ村の総鎮守として、地域住民からも篤く崇敬を集めた。

安永年間(1772年-1781年)、現在の社殿を再建。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

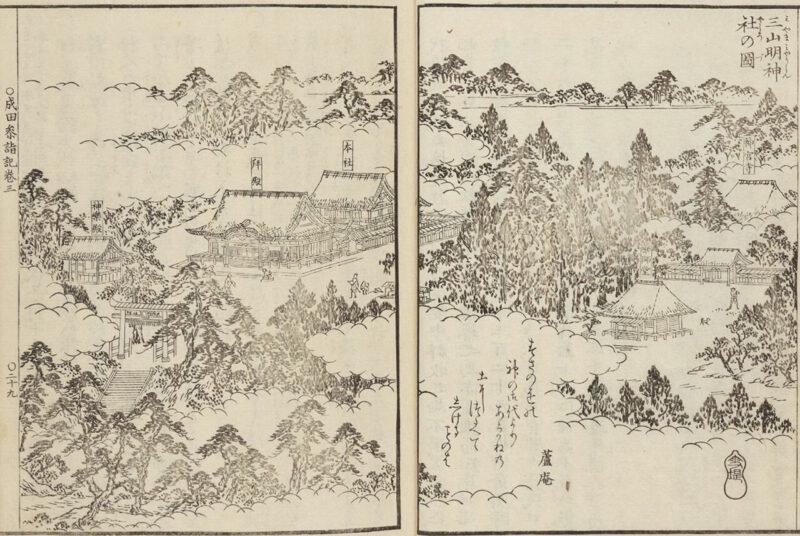

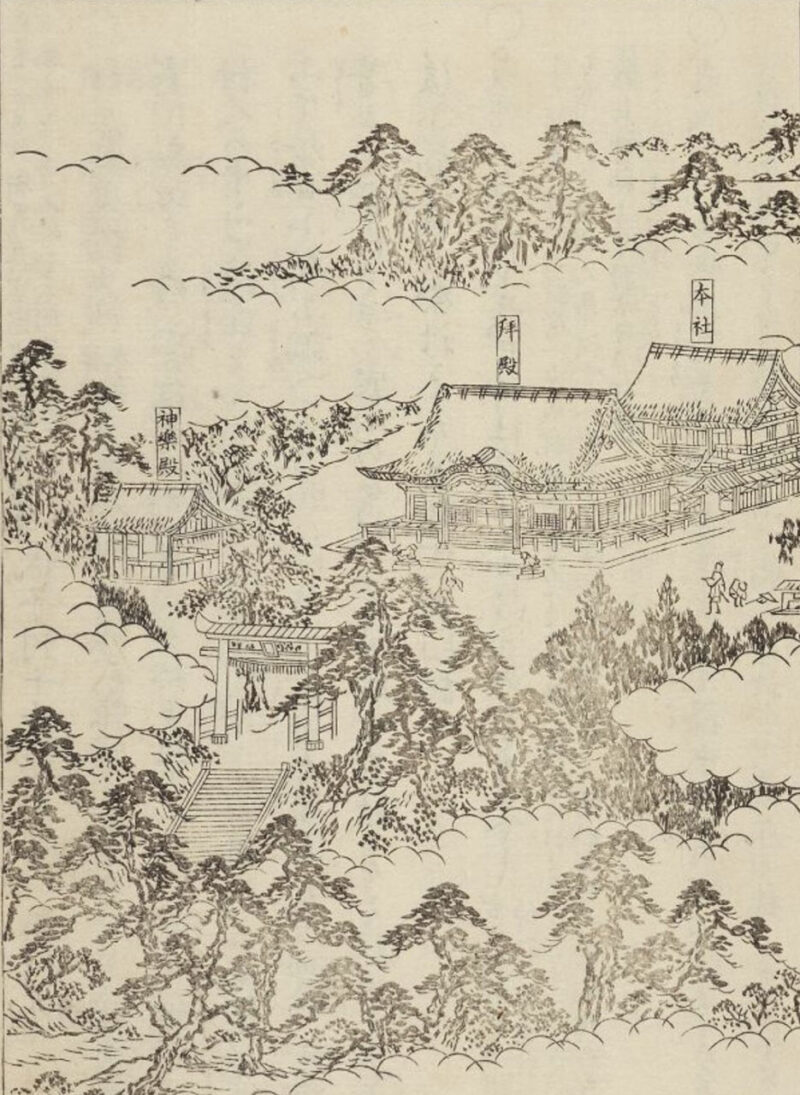

成田参詣記に描かれた三山明神社

安政五年(1858)に発行された『成田参詣記』に当社の様子が描かれている。

「三山明神社の図」として描かれた1枚。

右側には現在もほぼ隣接する真言宗豊山派寺院「神宮寺」が描かれていて、当社の別当寺を担った。

左側に描かれているのが当社。

石段の先に両部鳥居、その先に立派な拝殿と本殿が描かれている。

当時は茅葺屋根だったようで、この社殿が改修されつつ現存。

鳥居の左手には御神木の銀杏が描かれていて、これが現在も当社のシンボルとなっている大銀杏。

左手には神楽殿が置かれていて、境内の配置も現在とほぼ変わらない事が窺える。

明治以降の歩み・二宮神社と二宮町

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、郷社に指定。

「二宮明神社」「三山明神社」などと呼ばれていたが、「二宮神社」に改称。

「二宮明神社」「三山明神社」などと呼ばれていたが、「二宮神社」に改称。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって三山村・多喜野井村・滝台新田・薬園台新田・前原新田・上飯山満村・下飯山満村が合併して二宮村が成立。

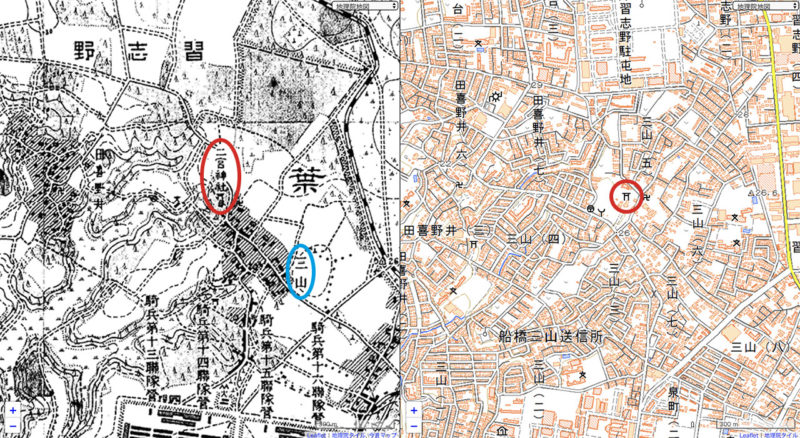

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

「二宮神社」の文字が記されているように、当地の目印になるような神社であった。

三山の文字を見る事もできる。

こうした周辺一帯の鎮守とされた。

明治三十九年(1906)、神饌幣帛料供進神社に指定。

明治四十三年(1910)、村内の「若宮八幡神社」と元摂社「阿波八幡神社」を合祀。

昭和三年(1928)、町制を施行し二宮村が二宮町となる。

以後、戦後に船橋市に編入されるまで二宮町の総鎮守として崇敬を集めた。

戦後に入り境内整備が進み現在に至る。

境内案内

三山に鎮座・緑豊かな立派な境内

最寄り駅の津田沼駅・薬園台駅・京成大久保駅などいずれからも距離がある。

公共交通機関を利用する場合は津田沼駅からバスの利用が望ましい。(広い駐車場もあるので自家用車推奨)

通りに面して玉垣と一之鳥居。

玉垣で囲まれた先が立派な境内。

玉垣で囲まれた先が立派な境内。

一之鳥居は木造の両部鳥居。

一之鳥居は木造の両部鳥居。

扁額には「二宮神社」の文字。

扁額には「二宮神社」の文字。

社号碑には「延喜式内 二宮神社」の文字。

社号碑には「延喜式内 二宮神社」の文字。

当社の東側の通りには上述した安政六年(1859)の道標を兼ねた歌碑。

「延喜式内寒川神社 二宮大明神」と記してあり、式内社であった事を伝える。

「延喜式内寒川神社 二宮大明神」と記してあり、式内社であった事を伝える。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

延喜式に記載された神社と同一もしくはその後裔と推定される神社のことを論社(ろんしゃ)・比定社(ひていしゃ)と呼ぶ。

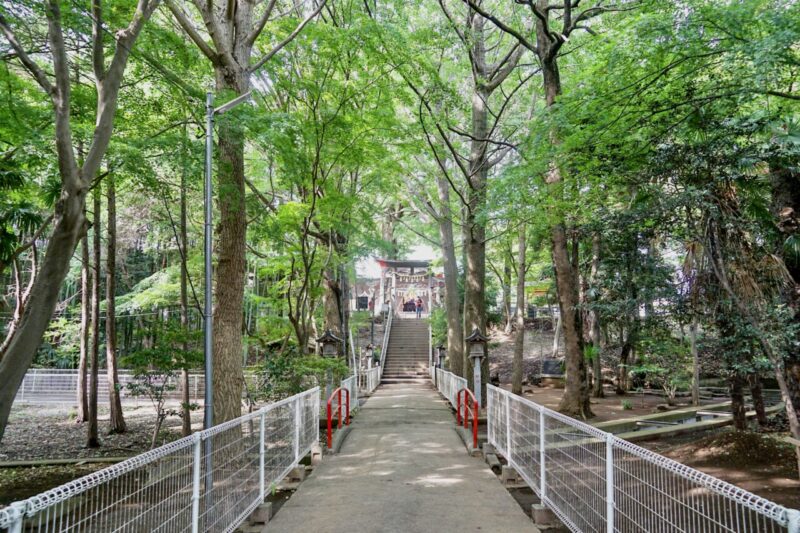

谷を横断するように作られた参道・流れる小川

一之鳥居を潜るとその先に下りの石段。

1度石段を下るという珍しい参道で、石段を下ると真っ直ぐ進んだ先に再び石段を上る形。

1度石段を下るという珍しい参道で、石段を下ると真っ直ぐ進んだ先に再び石段を上る形。

そのため谷を横断して進むように作られた珍しい参道となっている。

そのため谷を横断して進むように作られた珍しい参道となっている。

途中に小さな橋。

橋の下には整備された小川が流れる。

橋の下には整備された小川が流れる。

この小川の水脈は「菊田神社」境内にある池へと繋がっていると伝わる。

この小川の水脈は「菊田神社」境内にある池へと繋がっていると伝わる。

参道の両脇は整備されてて入る事はできないが、右手に碑や力石。

碑には「御手洗之泉」とあり、小川を現在は御手洗池として使用。

碑には「御手洗之泉」とあり、小川を現在は御手洗池として使用。

往古から湧き出ていた泉であるとされている。

往古から湧き出ていた泉であるとされている。

参道途中の左手にお水取りができる一画。

当社の神聖な御神水。

当社の神聖な御神水。

手押しポンプ式になっている。

手押しポンプ式になっている。

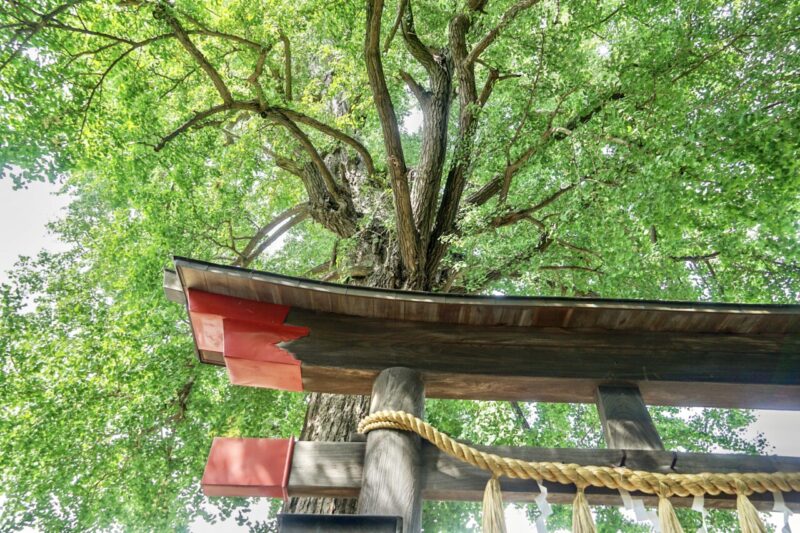

二之鳥居・シンボルである御神木の大銀杏

参道を進むと再び石段。

二之鳥居は平成十八年(2006)に改築された両部鳥居。

二之鳥居は平成十八年(2006)に改築された両部鳥居。

石段を上っていくと、両部鳥居の二之鳥居・その先に見事な拝殿の唐破風が見えてくる。

石段を上っていくと、両部鳥居の二之鳥居・その先に見事な拝殿の唐破風が見えてくる。

意図的な工夫を凝らした美しい参道。

意図的な工夫を凝らした美しい参道。

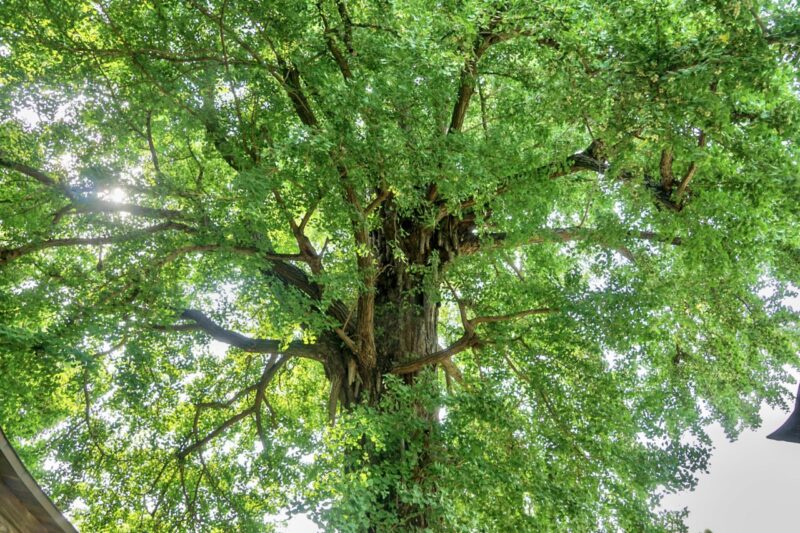

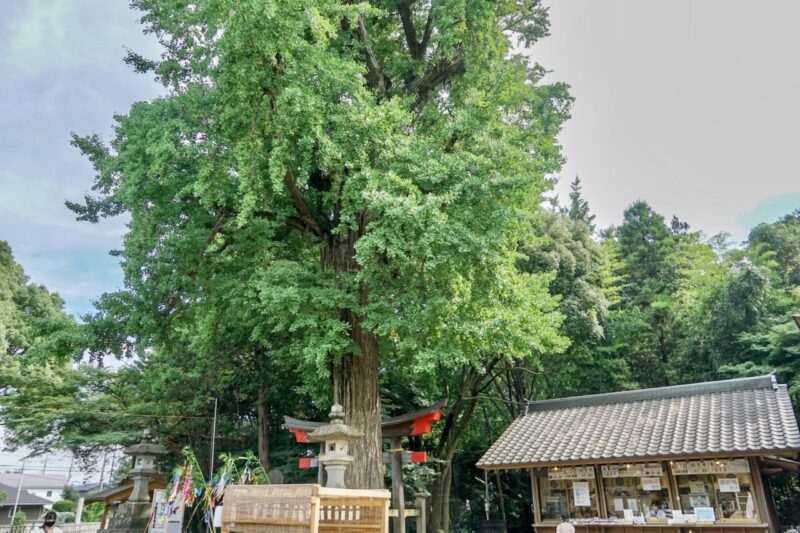

二之鳥居の先、左手にあるのが御神木。

「二宮神社のイチョウ」として船橋市の天然記念物に指定。

「二宮神社のイチョウ」として船橋市の天然記念物に指定。

実に立派で見事な御神木。

実に立派で見事な御神木。

推定樹齢は400年ほどで、幹から根の一種である気根(コブ)が多数垂れているのが特徴的。

推定樹齢は400年ほどで、幹から根の一種である気根(コブ)が多数垂れているのが特徴的。

こうした銀杏は各地で見る事ができるが、いずれも乳銀杏と呼ばれ崇敬を集めている事が多い。

こうした銀杏は各地で見る事ができるが、いずれも乳銀杏と呼ばれ崇敬を集めている事が多い。

江戸時代の『成田参詣記』にも描かれていた大銀杏。

江戸時代の『成田参詣記』にも描かれていた大銀杏。

幹から根の一種である気根(コブ)が垂れていて、これが乳房に似ている事から、子授け・安産・母乳が出るようになど各地で信仰の対象となる事が多い。

二之鳥居を潜ってすぐに一対の狛犬。

明治十六年(1883)奉納。

明治十六年(1883)奉納。

阿吽のユニークな表情。

阿吽のユニークな表情。

重厚で見事な江戸時代の社殿が現存

社殿は実に見事で存在感抜群。

参拝時は参道に七夕飾りも。

参拝時は参道に七夕飾りも。

安永年間(1772年-1781年)に再建された社殿が現存。

安永年間(1772年-1781年)に再建された社殿が現存。

拝殿屋根は大正十四年(1925)に茅葺から銅板葺に葺き替え。

拝殿屋根は大正十四年(1925)に茅葺から銅板葺に葺き替え。

向拝には見事な彫刻も。

向拝には見事な彫刻も。

見上げた様は雄大。

見上げた様は雄大。

木鼻に施された獅子と獏。

木鼻に施された獅子と獏。

拝殿・幣殿・本殿からなる権現造りの社殿は、船橋市指定有形文化財。

本殿も拝殿と同様に安永年間(1772年-1781年)のもの。

本殿も拝殿と同様に安永年間(1772年-1781年)のもの。

本殿屋根は大正十一年(1922)に茅葺から銅板葺に葺き替え。

本殿屋根は大正十一年(1922)に茅葺から銅板葺に葺き替え。

こちらにもかなり細かい彫刻が施されているのが特徴。

こちらにもかなり細かい彫刻が施されているのが特徴。

当時の宮大工による意匠が伝わる。

当時の宮大工による意匠が伝わる。

拝殿前の狛犬・江戸時代の石灯籠

拝殿前にも一対の狛犬。

大正八年(1919)に奉納の狛犬。

大正八年(1919)に奉納の狛犬。

阿吽共に柔和な表情。

阿吽共に柔和な表情。

拝殿前にある石灯籠は江戸時代の古いもの。

天保六年(1835)の銘。

天保六年(1835)の銘。

社殿を含め境内には江戸時代のものも多く残る。

社殿を含め境内には江戸時代のものも多く残る。

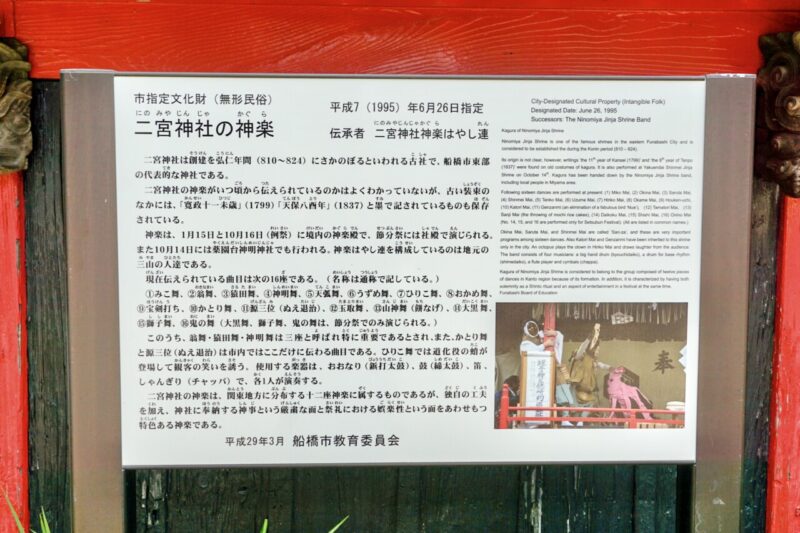

神楽殿・二宮神社神楽・境内社

社殿の右手には神楽殿。

祭事では二宮神社神楽が奉納。

祭事では二宮神社神楽が奉納。

船橋市指定無形民俗文化財に指定されている神楽。

船橋市指定無形民俗文化財に指定されている神楽。

神楽殿の柱にも獏や獅子が施されている。

神楽殿の柱にも獏や獅子が施されている。

当社の東には旧別当寺「神宮寺」。

当社と隔てる道にも古い祠。

当社と隔てる道にも古い祠。

石垣の間にある3つの古い祠も綺麗に整備。

石垣の間にある3つの古い祠も綺麗に整備。

さらに小さな境内社が設けられている。

さらに小さな境内社が設けられている。

美しい月替り特別御朱印は土日祝限定

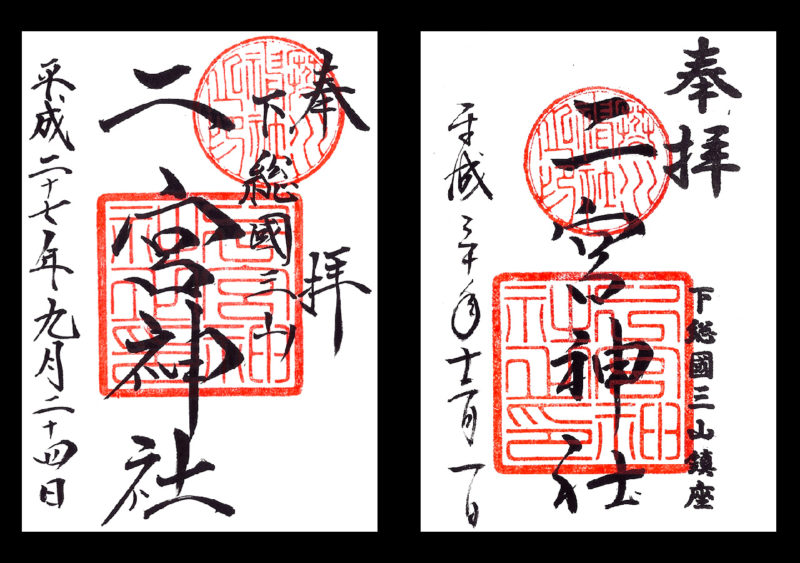

御朱印は拝殿向かいにある授与所にて。

いつも丁寧に対応して下さる。

いつも丁寧に対応して下さる。

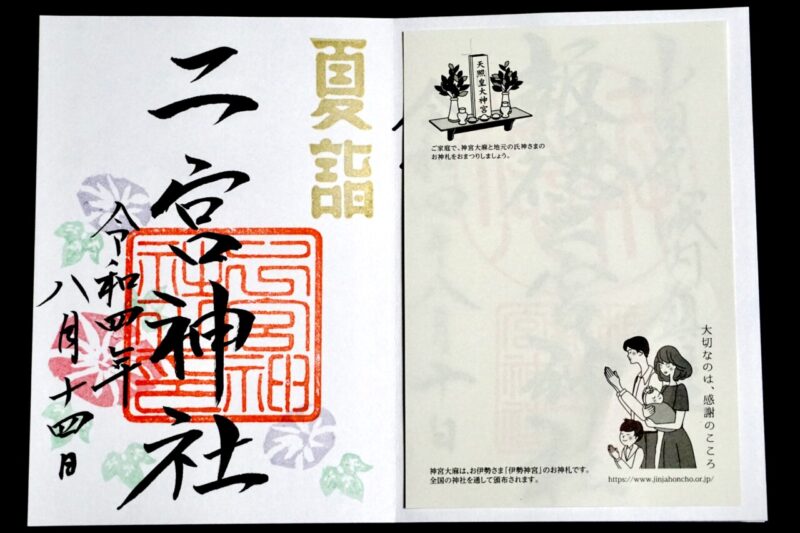

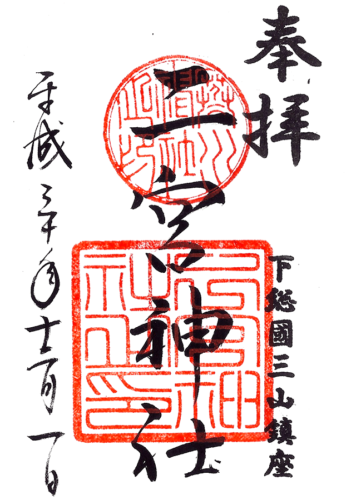

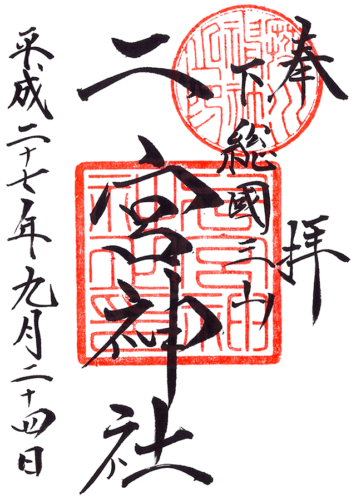

通常御朱印は角印は「二宮神社之印」、そして丸印には式内社である「寒川神社之印」。

左が2015年参拝時、右が2018年参拝時に頂いたもの。

左が2015年参拝時、右が2018年参拝時に頂いたもの。

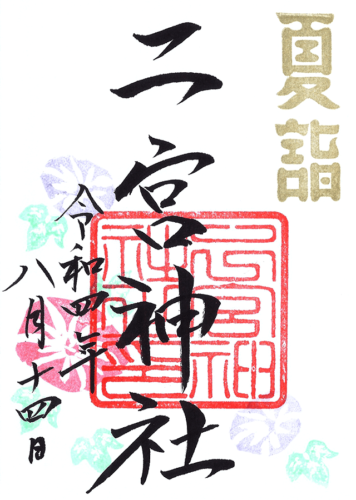

2022年8月参拝時は夏詣期間中だったので夏詣御朱印が通常御朱印扱い。(こちらは「二宮神社之印」の角印のみ)

2022年8月参拝時は夏詣期間中だったので夏詣御朱印が通常御朱印扱い。(こちらは「二宮神社之印」の角印のみ)

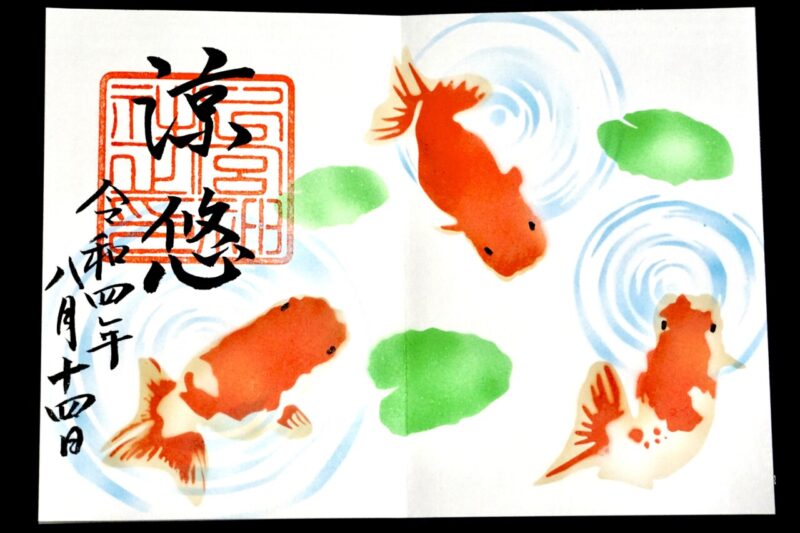

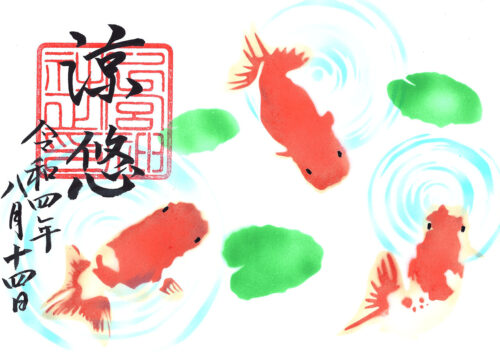

現在は月替りの特別御朱印を用意。

2022年8月の月替り特別御朱印は金魚。

2022年8月の月替り特別御朱印は金魚。

この美しい御朱印が書き置きではなく御朱印帳に直接頂ける。

この美しい御朱印が書き置きではなく御朱印帳に直接頂ける。

境内で飼育されている金魚をモチーフにした素敵な御朱印。

境内で飼育されている金魚をモチーフにした素敵な御朱印。

御朱印の最新情報は公式X(Twitter)にて。

その他、祭事や季節に応じて限定御朱印を授与している。

豪華な蒔絵御朱印帳・御神木と社殿の御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も複数用意。

中でも拝殿にある『斎藤園女等奉納句額』をモチーフにした蒔絵の豪華な御朱印帳が特徴的。

台紙が黒版と白版の2種類あり。

通常の御朱印は朱色と黄色の2種類を用意。

どちらも御神木の大銀杏と社殿がデザインされているが色によってデザインに違いがあり。

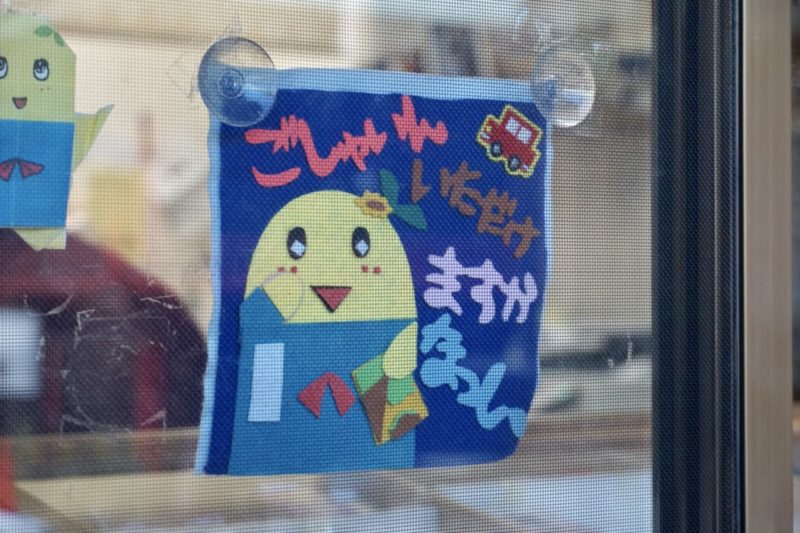

ふなっしー干支御守・ふなっしーとのコラボ

授与所には当社オリジナルのふなっしー御守も用意。

現在は「ふなっしー干支御守」として頒布。

現在は頒布していないが以前頒布していた御守の画像。(2018年撮影)

船橋市非公認ゆるキャラであるふなっしーとのコラボ御守。

船橋市非公認ゆるキャラであるふなっしーとのコラボ御守。 ふなっしーが参拝に訪れた様子。(2015年撮影)

ふなっしーが参拝に訪れた様子。(2015年撮影) 現在は掲示されていないが、以前はふなっしーが参拝に訪れた様子などが掲示されていた。

現在は掲示されていないが、以前はふなっしーが参拝に訪れた様子などが掲示されていた。嵐ファンの聖地・嵐神社としても人気・5色の御守

また当社は「二宮神社」の社号から、嵐ファンの聖地・嵐神社の一社としても知られる。

ジャニーズ事務所の人気アイドルグループ「嵐」のメンバー二宮和也にちなむ。

ジャニーズ事務所の人気アイドルグループ「嵐」のメンバー二宮和也にちなむ。

嵐ファンの間で知られる全国にある嵐のメンバーの名前がついた神社。

関西ローカルの番組が「嵐神社」と題して、特集をしたことで知られるようになった。

入手困難なチケットの当選祈願などが行われる事が多い。

社殿左手奥にある絵馬掛け。

こちらでは通常の絵馬だけではなく、嵐ファンによるものが多く見る事ができ、その多くが入手困難な嵐のライブチケットの当選祈願を願ったもの。

こちらでは通常の絵馬だけではなく、嵐ファンによるものが多く見る事ができ、その多くが入手困難な嵐のライブチケットの当選祈願を願ったもの。

授与所では「開運御守」として5色の可愛らしい御守が頒布。

嵐ファンからの要望を受けて、嵐メンバー5人のカラー(緑・青・黄・紫・赤)の御守を用意している。

丑年と未年に開催「下総三山の七年祭り」の中心

当社は「下総三山の七年祭り」に参加する一社としても知られる。

当社を中心に、丑年と未年にあたる年(数え7年目ごと)に開催される大祭。

船橋市・千葉市・八千代市・習志野市の9社の神輿が当社境内に集結。

室町時代から続くお祭りで、千葉県の無形民俗文化財にも指定。

丑年と未年の9月13日に、当社のみで小祭「湯立祭」が斎行され、11月上旬に昼間の祭礼として「安産御礼大祭」、夜半の祭典として「磯出祭」が行われる。

参加する9社にはそれぞれ役割が設けられており、当社は「父」の役割を担う。

各神社の神輿は当社近くの神揃場に集まり、献幣の儀を行う。

そして当社を参拝、その後は幕張海岸で磯出祭が行われる。

所感

古くから近郷二十三ヶ村(現・船橋市東部北部・習志野市・八千代市・千葉市西部)の総鎮守として崇敬を集める当社。

式内社「寒川神社」、下総国二之宮としての伝承など、古くから周辺一帯の中心的神社であった。

それは現在も変わらず、特に「下総三山の七年祭り」では、当社が総社扱いとして中心となっているように、今も昔も周辺の中心かつ重要な神社であるのは変わらないのだろう。

谷を横断するような参道、立派な御神木、江戸時代の見事な社殿など境内の見どころも豊富。

現在は御朱印にも力を入れていて人気。

当地周辺の信仰と歴史を伝える実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円(通常)・1,500円(月替り特別見開き)

授与所にて。

※月替り特別御朱印(帳面に頂ける)は土日祝のみ授与。(御朱印の最新情報は公式X(Twitter)にて)

※季節や祭事に応じて限定御朱印を用意する事あり。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 金魚/2022年8月限定

- 2022年夏詣

- 通常

- 通常

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:5,000円(蒔絵御朱印帳/台紙黒)・4,000円(蒔絵御朱印帳/台紙白)・1,500円(通常御朱印帳/朱と黄の2種)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

拝殿にある『斎藤園女等奉納句額』をモチーフにした蒔絵の豪華な御朱印帳。

台紙が黒版と白版の2種類あり。

通常の御朱印は朱色と黄色の2種類を用意。

どちらも御神木の大銀杏と社殿がデザインされているが色によってデザインに違いがあり。

※筆者はお受けしていないので情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2022/08/15(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/12/01(御朱印拝受)

参拝日:2015/09/27(御朱印拝受)

コメント