目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

逃げ水の里の鎮守・小平のしんめいさま

東京都小平市小川町に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、旧小川村の鎮守。

かつての当地周辺は「逃げ水の里」と呼ばれる程、水利に乏しい地であったため「逃げ水の里の鎮守」とも称し、地域の人々からは古くから「しんめいさま」と呼ばれ親しまれている。

境内には神社運営の「小平神明幼稚園」があり、子どもたちの賑やかな声が響く神社。

鬱蒼とした緑あふれる参道も魅力的。

神社情報

小平神明宮(こだいらしんめいぐう)

御祭神:天照皇大神(大日孁貴尊)

社格等:郷社

例大祭:9月17日

所在地:東京都小平市小川町1-2573

最寄駅:東大和市駅

公式サイト:https://kodaira-shinmeigu.jp/

御由緒

明暦二年(1656)小川村の開拓願と共に神明宮の勧請を発願。五年後の寛文元年(1661)宮崎主馬、名主・総農民の協力を得て社殿を造営、小川村の総氏神とした。今日十二社十五座の神々を祀る。御主神は大日孁貴尊と申し上げ伊勢神宮の内宮と同一神で、広く古来より「神明さま」と親しく呼ばれております。

広大無辺の御神徳を日の大神とも仰ぎ、太古より変らぬその恵みと幸せは万民に遍く、世の闇を照し邪悪を駆逐し、温かな和の心、慈しみの心で主命ある万物を産み育て導き下さっています。この御神威を崇敬する全ての人々が将来に渡って享受、健康、生産・平和・繁栄の神徳を得て、四季の祭が豊かに継承されています。(境内の掲示より)

歴史考察

水利の乏しい地を開拓した小川村

社伝によると、寛文元年(1661)に創建と伝わる。

小川村の開拓と共に村の鎮守「神明社」として創建された。

かつて当地一帯はとても水利の乏しい地だったと云う。

そのため「逃げ水の里」と呼ばれ、人の定住がない不住の地だったとされる。

そうした地を開拓したのが「小川新田」であり後の「小川村」である。

明暦二年(1656)、武蔵国多摩郡岸村(現・武蔵村山市岸)の郷士であった小川九郎兵衛と云う人物が「逃げ水の里」と呼ばれた当地一帯の開拓を志願し、幕府に新田開発を願い出て、翌年許可が下り開拓を始めた。

九郎兵衛は青梅街道に沿って小川用水を整備し小川新田を開墾。

玉川上水と野火止用水を南北に挟んだ地域が小川九郎兵衛の名を取り小川村として開拓された。

小川九郎兵衛の新田開発により入村農民も増加。

青梅街道沿いの小川村は一帯の中心地として栄えたと云う。

小川村の総鎮守として創建される

寛文元年(1661)、小川九郎兵衛は小川村の総鎮守として「神明社」を勧請し当社を創建。

殿ヶ谷村(現・瑞穂町殿ヶ谷)の「阿豆佐味天神社」の摂社「神明社」を勧請したと云う。

東京都西多摩郡瑞穂町に鎮座する神社。

『延喜式神名帳』に記載された延喜式内社。

多摩地域に何社かある「阿豆佐味天神社」の総本社。

九郎兵衛は総農民の協力を得て社殿を造営。

当社の初代神主は「阿豆佐味天神社」の社家・宮崎主馬が担った。

天和元年(1681)、現在地に遷座している。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(小川村)

神明社

除地。一町六畝廿歩。村内の鎮守なり。本社六尺四方南向。拝殿二間半に五間。鎮座の初を詳にせず。神體白幣。例祭九月十九日。神主は郡内殿ヶ谷村阿豆佐美天神の神主宮崎某配下宮崎加賀といへり。

小川村の「神明社」と記されているのが当社。

「村内の鎮守なり」とあるように小川村の鎮守であった。

「鎮座の初を詳にせず」とあるように、創建については不詳となっているが、「神主は郡内殿ヶ谷村阿豆佐美天神の神主宮崎某配下宮崎加賀といへり」とあるように、御由緒にある通り「阿豆佐味天神社」との繋がりを記してある。

御神体は白幣であったと云う。

明治以降の歩み・郷社に昇格・小平市の由来

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治十七年(1884)、郷社に昇格。

現在も境内には「郷社神明社」の碑が残る。

現在も境内には「郷社神明社」の碑が残る。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され小川村・小川新田・大沼田新田・野中新田与右衛門組・野中新田与左衛門組・鈴木新田・廻り田新田が合併し小平村が成立。

当時は神奈川県北多摩郡に属していて、明治二十六年(1893)に東京府へ移管された。

当社は中心地であった旧小川村一帯の鎮守として崇敬を集めた。

7ヶ村が合併する際、一帯の中心地であった小川村の「小」の文字と、武蔵野台地上にあり「平」らな土地であったため「小平」と名付けられたと伝わっている。

小平村が後に小平町となり、戦後の昭和三十七年(1962)に小平市が誕生。

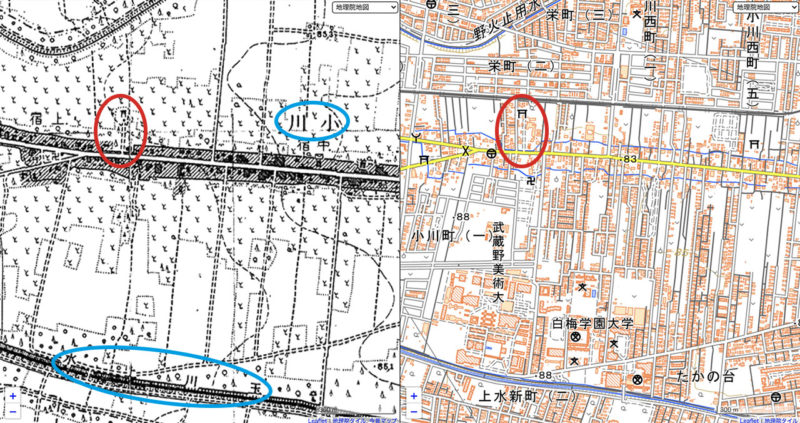

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

当時の地図にも当社に伸びる参道が記されていて、今のような緑溢れる参道だったのだろう。

青梅街道沿いに町家が形成され、それ以外はのどかな農村だった事が窺える。

一帯が江戸時代に小川九郎兵衛によって開拓された地であり、小川の地名も残る。

明治四十二年(1909)、近隣の「天神社」を合祀。

戦後に入り境内整備が進む。

昭和三十七年(1962)、市制施行で小平市が成立。

当社は小平市の地名由来となった旧小川村の鎮守として崇敬を集めた。

昭和三十九年(1964)、境内に小平神明幼稚園を創立。

昭和四十九年(1974)、社殿を改築。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

青梅街道沿いに鎮座・緑溢れる長い参道

最寄駅の東大和市駅からは徒歩20分程の距離に鎮座。

青梅街道沿いに鎮座し、小川村は街道沿いに栄えた農村であった。

青梅街道沿いに鎮座し、小川村は街道沿いに栄えた農村であった。

覆い被さるような緑溢れる社頭で、社号碑には「小平神明宮」の文字。

覆い被さるような緑溢れる社頭で、社号碑には「小平神明宮」の文字。

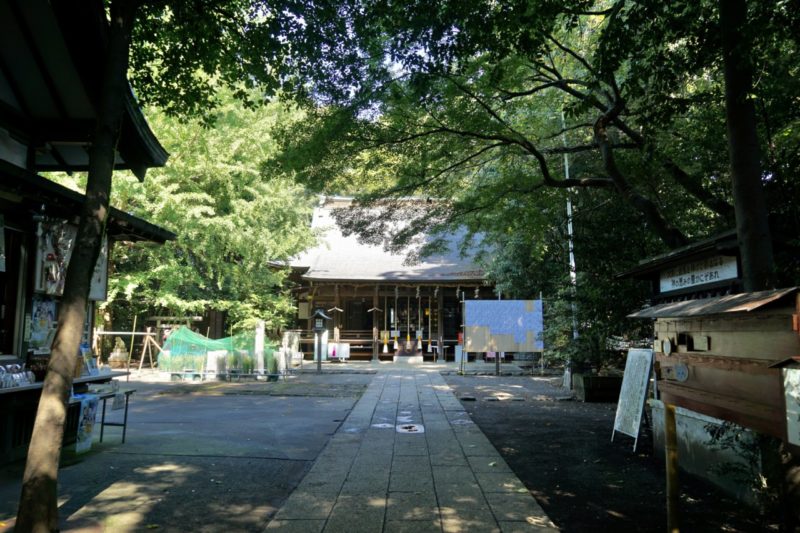

鳥居を潜ると緑に囲まれた長い参道。

明治の地図にも当社の参道が記されていて木々は当時とあまり変わらないのだろう。

明治の地図にも当社の参道が記されていて木々は当時とあまり変わらないのだろう。

昔ながらののどかな鎮守の姿を今も残す。

昔ながらののどかな鎮守の姿を今も残す。

境内には小平神明幼稚園・賑やかな子供たちの声

緑溢れる参道途中右手に神社運営の小平神明幼稚園。

平日の日中は子供たちの賑やかな声が聞こえる。

平日の日中は子供たちの賑やかな声が聞こえる。

幼稚園が併設されているため、参道にも園児向けの遊び場も。

可愛らしい動物の乗り物。

可愛らしい動物の乗り物。

ベンチも数多く置かれている。

ベンチも数多く置かれている。

奥にはスタジオ記念写真なども撮れる小平神明写真室・森写真館も。

奥にはスタジオ記念写真なども撮れる小平神明写真室・森写真館も。

江戸時代の狛犬・神牛像・手水舎

参道の途中、駐車場へ向かう側に一対の狛犬。

奉納年は不詳ながら、頭を押さえつけられ少し悲しい顔をしている子が印象的。

奉納年は不詳ながら、頭を押さえつけられ少し悲しい顔をしている子が印象的。

台座のみ新しいもので狛犬は江戸時代のものであろうか。

台座のみ新しいもので狛犬は江戸時代のものであろうか。

その近くに神牛像。

伊勢信仰の神社に牛の像が奉納されているのは不思議な印象を受けたが、当社には「天神社」が合祀されているため天神信仰の神使である神牛像が奉納されたと云う。

伊勢信仰の神社に牛の像が奉納されているのは不思議な印象を受けたが、当社には「天神社」が合祀されているため天神信仰の神使である神牛像が奉納されたと云う。

参道の途中に手水舎。

龍の吐水口より水が流れる手水舎。

龍の吐水口より水が流れる手水舎。

木鼻に獅子や獏の姿があり彫刻も立派。

木鼻に獅子や獏の姿があり彫刻も立派。

参道途中に一対の狛犬。

2020年9月に参拝した際は新型コロナウイルスの影響もあってかマスクを付けていて可愛らしい。

2020年9月に参拝した際は新型コロナウイルスの影響もあってかマスクを付けていて可愛らしい。

嘉永七年(1854)奉納と古い狛犬で、当社の境内には他に江戸時代奉納の狛犬が幾つも置かれている。(後述)

嘉永七年(1854)奉納と古い狛犬で、当社の境内には他に江戸時代奉納の狛犬が幾つも置かれている。(後述)

江戸時代建立の社殿が改築されつつ現存

約100m程の参道の先に社殿。

立派で迫力のある社殿。

立派で迫力のある社殿。

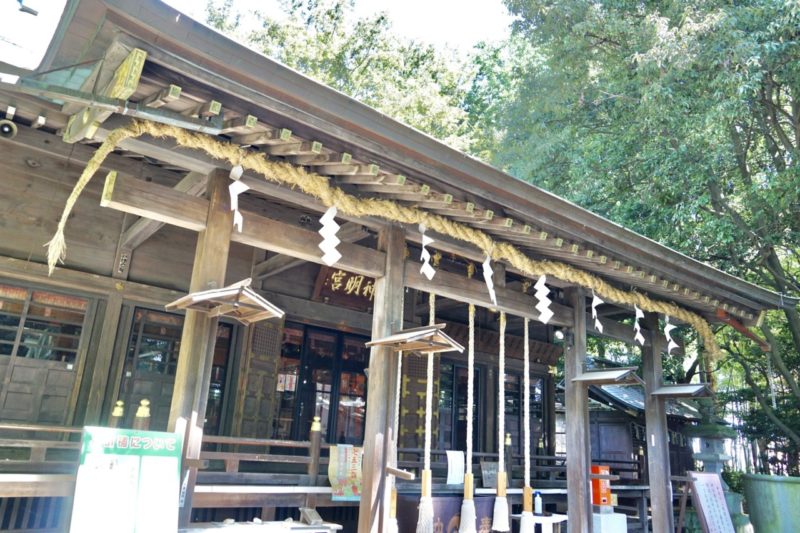

拝殿は文政年間(1818年-1831年)に造営されたものが改修されつつ現存。

拝殿は文政年間(1818年-1831年)に造営されたものが改修されつつ現存。

昭和四十九年(1974)には改築が行われている。

昭和四十九年(1974)には改築が行われている。

緑に囲まれた良い雰囲気の拝殿。

緑に囲まれた良い雰囲気の拝殿。

綺麗に手入れされ現存している。

綺麗に手入れされ現存している。

本殿も江戸時代の造営と云う事なので、これは神明造の覆殿で中に本殿が納められているのだろう。

本殿も江戸時代の造営と云う事なので、これは神明造の覆殿で中に本殿が納められているのだろう。

本殿の前にも江戸時代の古い狛犬が置かれている。

本殿の前にも江戸時代の古い狛犬が置かれている。

多くの神を祀る東殿と西殿・江戸時代の狛犬も多数

境内社は社殿の左右に置かれている。

社殿の右手には東殿と名付けられた社殿。

社殿の右手には東殿と名付けられた社殿。

八幡神社・八雲神社・春日神社の3社を祀る。

八幡神社・八雲神社・春日神社の3社を祀る。

安政二年(1855)奉納の狛犬。

安政二年(1855)奉納の狛犬。

やや損傷はあるもののシュッとした良い造り。

やや損傷はあるもののシュッとした良い造り。

古い祠が置かれた一画。

古い祠が置かれた一画。

社殿の左手には西殿。

鳥居が設けられた一画。

鳥居が設けられた一画。

稲荷神社・秋葉神社・熊野神社・白山神社の4社を祀る。

稲荷神社・秋葉神社・熊野神社・白山神社の4社を祀る。

ここにも古い狛犬。

ここにも古い狛犬。

東殿に置かれた狛犬と同様に安政二年(1855)奉納の狛犬だが、造りは全く異なる。

東殿に置かれた狛犬と同様に安政二年(1855)奉納の狛犬だが、造りは全く異なる。

井戸の神を祀る境内社ではお水取りも可能

参道近く手水舎の近くに置かれた祠。

井戸の神として御井神・水波能売神と云う水の神を祀る。

井戸の神として御井神・水波能売神と云う水の神を祀る。

祠の手前に龍の吐水口。

祠の手前に龍の吐水口。

お水取りができる場所で御神水を頂ける。

お水取りができる場所で御神水を頂ける。

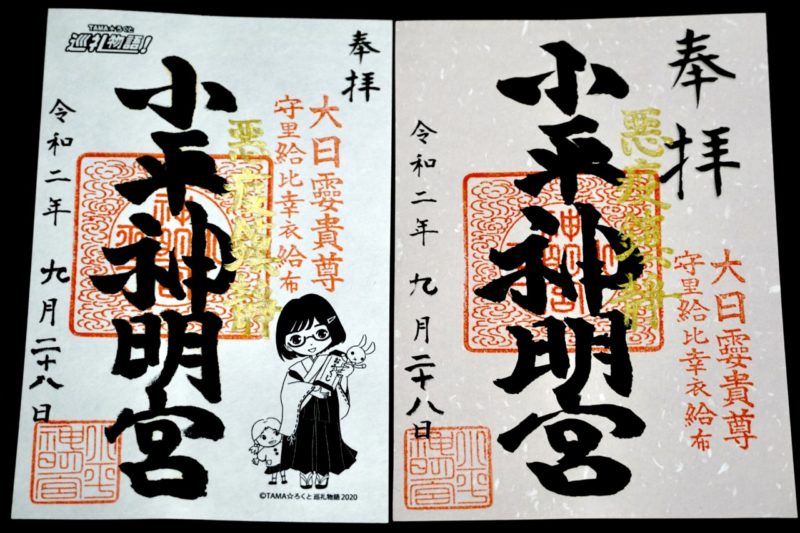

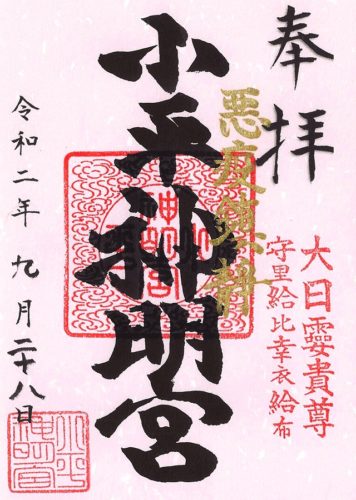

御祭神や神語が押された御朱印

御朱印は「小平神明宮」の朱印。 御祭神の「大日孁貴尊(おおひるめのむちのみこと)」、神語「守里給比幸衣給布(まもりたまひさきはえたまふ)」の印も。

御祭神の「大日孁貴尊(おおひるめのむちのみこと)」、神語「守里給比幸衣給布(まもりたまひさきはえたまふ)」の印も。

表面に社殿、裏面に鳥居をデザインしたオリジナルの御朱印帳も用意している。

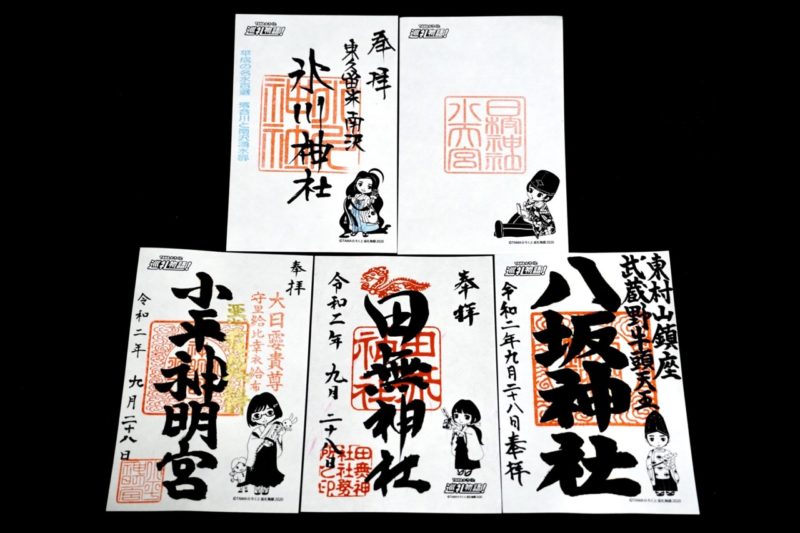

2020年9月20日-11月29日に開催。

北多摩5市内25カ所の観光施設・文化施設・寺社などのスポットを巡るスタンプラリー。

スタンプを集めた参加者にはオリジナルグッズを進呈。

スタンプを集めた参加者にはオリジナルグッズを進呈。各市に1箇所ずつ等身大パネルが設置され、パネルのQRコードを読み込むと人気声優5人のオリジナルボイスを聞くことができる。(画像のパネルは田無神社)

5市の対象神社(田無神社・小平神明宮・日枝神社水天宮・南沢氷川神社・東村山八坂神社)ではオリジナルの御朱印紙を用意。

5市の対象神社(田無神社・小平神明宮・日枝神社水天宮・南沢氷川神社・東村山八坂神社)ではオリジナルの御朱印紙を用意。 筆者は2020年9月28日に全て巡拝したが、神社によって初穂料や御朱印を頂ける日が違うので注意が必要。

筆者は2020年9月28日に全て巡拝したが、神社によって初穂料や御朱印を頂ける日が違うので注意が必要。

所感

旧小川村の鎮守として崇敬を集める当社。

小川村を開拓した小川九郎兵衛によって創建された当社。

小川村の一文字は現在の小平市にも使われているように、一帯の中心地であった。

当社はそうした地域一帯の総鎮守として崇敬を集めた事が窺える。

長い参道には緑が生い茂り、併設された幼稚園からは子供たちの賑やかな声が聞こえる。

これぞ昔ながらの村の鎮守といった雰囲気が残されているのが素晴らしい。

社殿も立派で江戸時代の狛犬も多数残り、小川村の歴史を伝える良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※季節や祭事などに応じて限定御朱印あり。

- 悪疫鎮静

- TAMA☆ろくと巡礼物語!

御朱印帳

初穂料:1,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

表面に社殿、裏面に鳥居をデザインした御朱印帳。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

参拝情報

参拝日:2020/09/28

コメント