目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

一粒万倍の神社・山王稲穂神社

東京都小金井市本町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、下小金井の産土神。

下小金井の新田開発のため江戸城を鎮護する「山王日枝神社」より勧請され創建。

そのため山王信仰の神社であり古くは「山王社」と称された。

明治になり一粒万倍の意味を込め現在の「稲穂神社」へ社号を改称。

そのため現在も「山王稲穂神社」と称される事も多く、地域の方は「山王さま」と呼ぶ。

平成十八年(2006)、夏の甲子園で優勝した早稲田実業ナインが当社の幸福守を持っていた事から注目を集めた。

神社情報

稲穂神社(いなほじんじゃ)

御祭神:大山咋神

社格等:─

例大祭:5月25日前後の土曜・日曜

所在地:東京都小金井市本町5-41-36

最寄駅:武蔵小金井駅

公式サイト:https://inahojinja.jp/

御由緒

承応三年(1654)五百石の開墾に当り、新田の守護神として江戸麹町山王宮より勧請創祀す。爾来山王権現と称し、下小金井の産土神として崇敬される。社地三石六斗あり。別当は真言宗観音寺金蔵院なりしが明治維新の際廃せらる。社名を稲穂神社と改称す。(境内の掲示より)

歴史考察

下小金井の新田開発・山王日枝神社より勧請

社伝によると、承応三年(1654)に創建とある。

下小金井村の新田500石を開墾するため、江戸麹町「山王宮(現・山王日枝神社)」より勧請されたと云う。

東京都千代田区永田町に鎮座する神社。

旧社格は准勅祭社、その後、官幣大社まで昇格。

現在は神社庁の別表神社で、東京十社のうちの一社、東京五社の一社にも数えられる。

江戸城(皇居・皇城)の裏鬼門に位置し、明治以降は「皇城之鎮」として崇敬を集めている。

当社の例大祭は江戸三大祭の一つ「山王祭」(天下祭)として知られる。

この事から当社は「山王社」「山王権現」と称された。

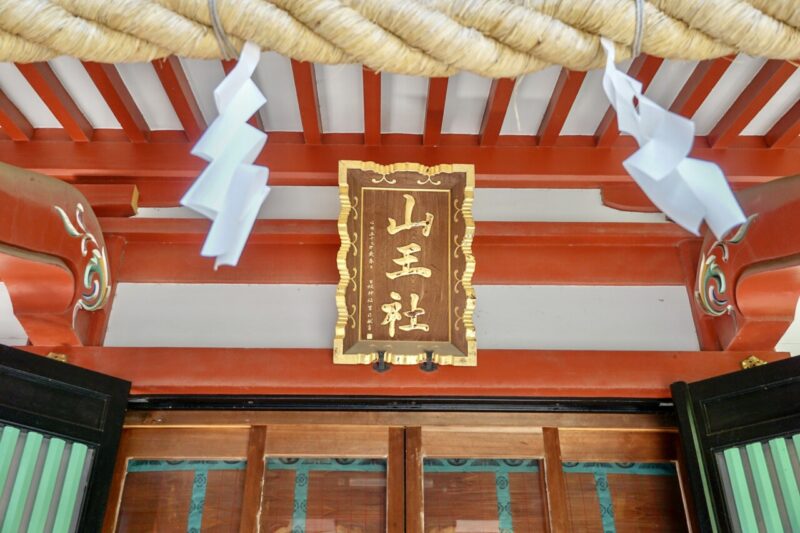

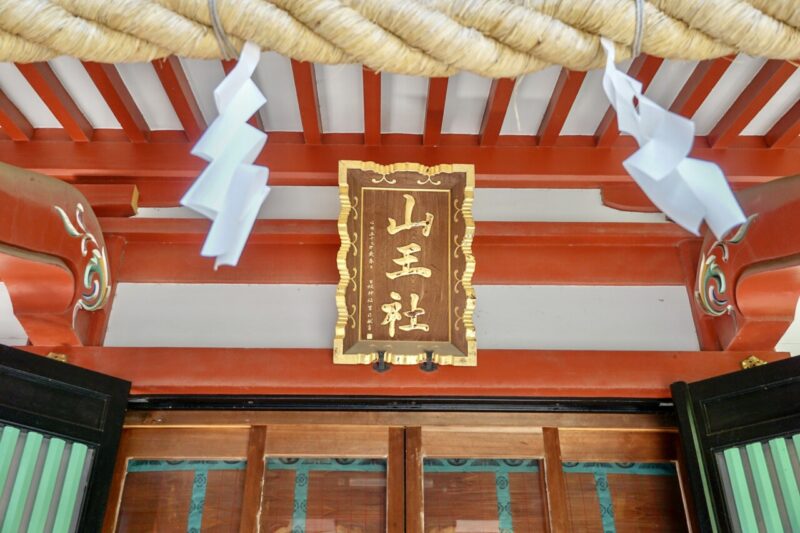

現在も扁額には「山王社」の文字が残る。

現在も扁額には「山王社」の文字が残る。

下小金井村の産土神として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された山王社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下小金井村)

山王社

社地除。三石六斗。上山野の内にあり。この邊を山王窪と呼べり。神体木の坐像長一尺許。江戸麹町山王遥拝のため勧請せりといふ。金蔵院の持。

下小金井村の「山王社」として記してある。

当地周辺を山王窪と呼んだと云い、当社が山王さまとして信仰されていた事が伝わる。

「江戸麹町山王遥拝のため勧請」とあるように、当時は「山王日枝神社」を遥拝するために創建した事が分かる。

別当寺は「金蔵院」(小金井市中町4)であった。

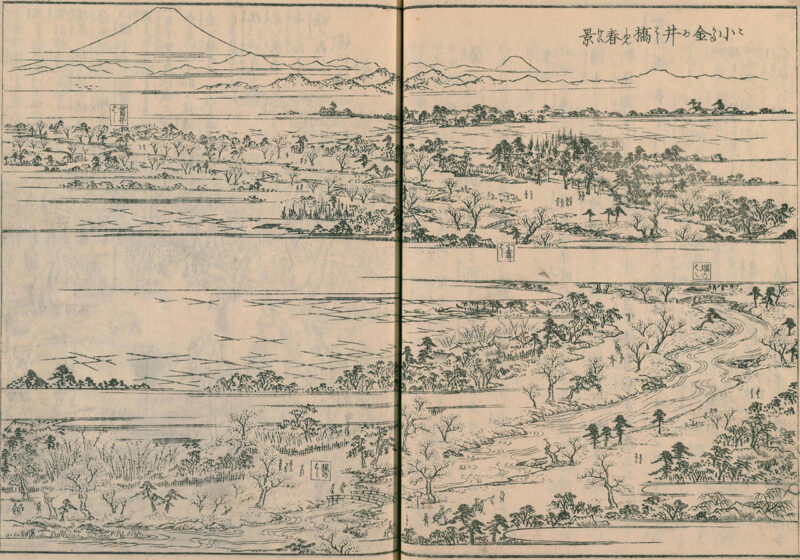

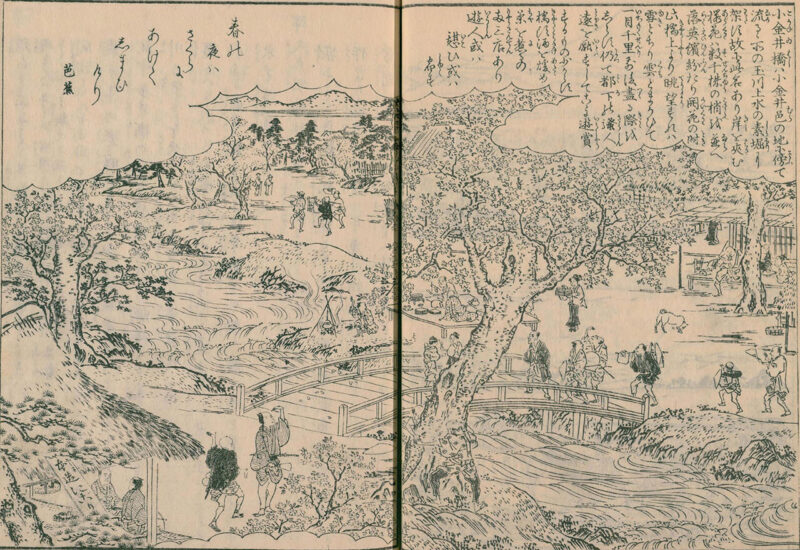

江戸名所図会に描かれた小金井橋・桜の名所

「小金井橋春景」として描かれた小金井村の様子。

現在も当社の北側500mほどの距離に玉川上水が流れているが、そこに架かっている橋が小金井橋。

大変のどかな地域だった事が伝わる。

「小金井橋」として描かれた様子。

「岸を夾む桜花は数千株の梢を並べ落英繽紛たり。」と記載あり、桜の名所だった事が分かる。

茶屋も3軒あったと云い景勝地としても知られていた。

明治以降の歩み・稲穂神社へ改称

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

神仏分離を機に「山王社」と呼ばれていた当社は「稲穂神社」へ改称。

一粒万倍の稲穂から「全ての事が栄え成し遂げられるように」と名付けられた。

一粒の籾が万倍にも実る稲穂になると云う縁起の良い言葉。

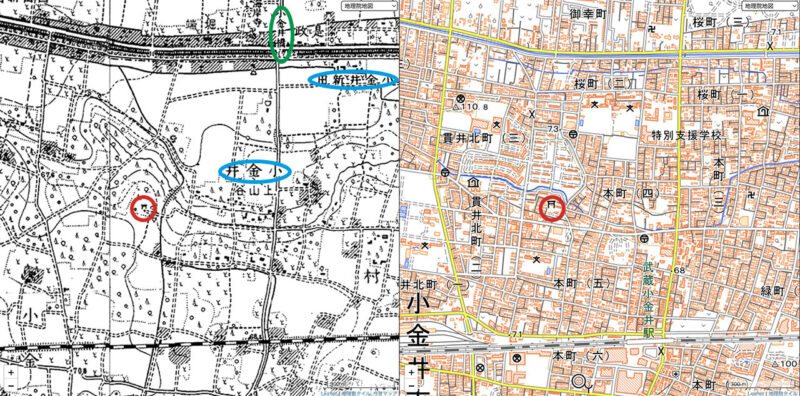

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

小金井や小金井新田の文字も見る事ができる。

緑円で囲ったのが小金井橋で上述の『江戸名所図会』で桜の名所として描かれていた景勝地。

戦後になり境内整備が進む。

昭和五十年(1975)、社殿を造営。

この社殿が改修されつつ現存。

この社殿が改修されつつ現存。

その後も境内整備が進み現在に至る。

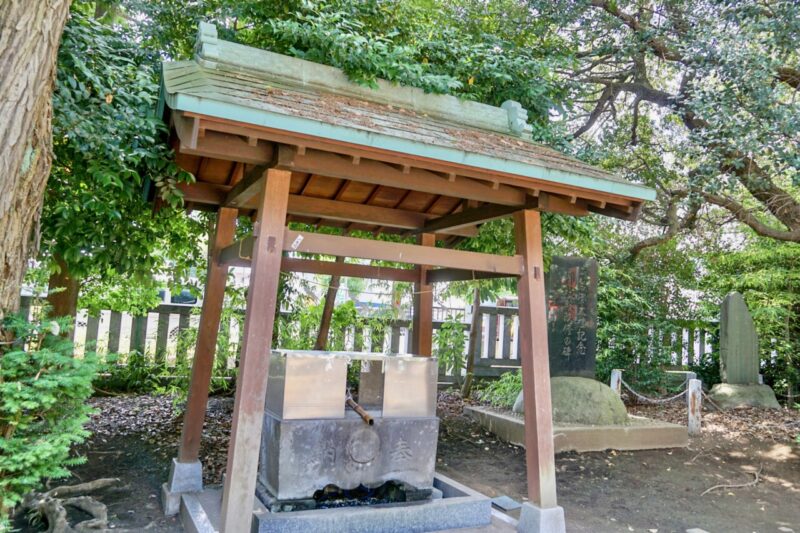

境内案内

社号碑には山王稲穂神社の文字

最寄駅である武蔵小金井駅から北西へ徒歩10分ちょっとの距離に鎮座。

社号碑には通称の「山王稲穂神社」の文字。

社号碑には通称の「山王稲穂神社」の文字。

「稲穂神社」が正式名所であるがかつて「山王社」と呼ばれた山王さまの名残。

「稲穂神社」が正式名所であるがかつて「山王社」と呼ばれた山王さまの名残。

鳥居は昭和五十三年(1978)建立。

鳥居は昭和五十三年(1978)建立。

扁額には「山王宮」とあり、やはり「稲穂神社」に改称以後も山王さまとして崇敬が篤い事が伝わる。

扁額には「山王宮」とあり、やはり「稲穂神社」に改称以後も山王さまとして崇敬が篤い事が伝わる。

江戸時代の灯籠には山王大権現

広くはないが緑が多い境内。

一対の狛犬。

一対の狛犬。

大正七年(1918)奉納。

大正七年(1918)奉納。

子持ちの阿形と玉持ちの吽形。

子持ちの阿形と玉持ちの吽形。

その先に古い灯籠。

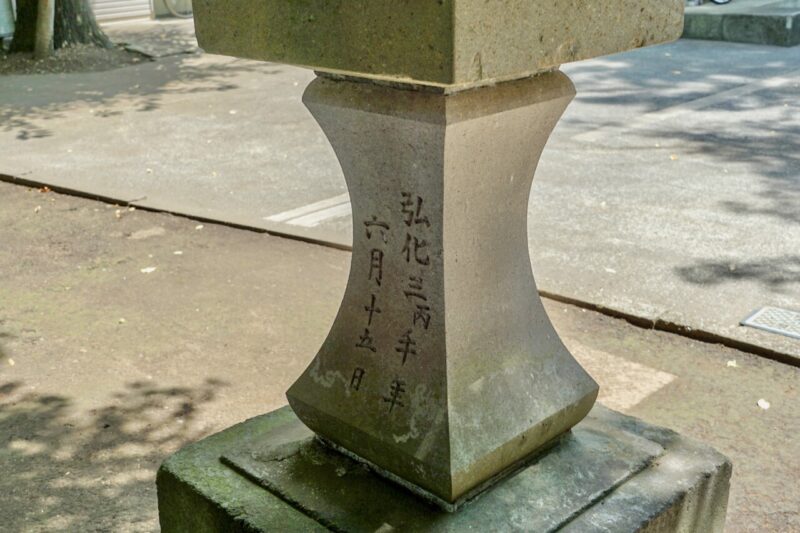

弘化三年(1846)奉納の灯籠。

弘化三年(1846)奉納の灯籠。

弘化三年の銘も残る。

弘化三年の銘も残る。

「山王大権現」の文字が特徴的で、やはり山王さまとして崇敬を集めた事を伝える。

「山王大権現」の文字が特徴的で、やはり山王さまとして崇敬を集めた事を伝える。

朱色の鉄筋コンクリート造社殿

参道の正面に社殿。

昭和五十年(1975)に造営された鉄筋コンクリート造社殿。

昭和五十年(1975)に造営された鉄筋コンクリート造社殿。

その後幾度かの改修を経ている。

その後幾度かの改修を経ている。

美しい朱色が特徴的でとても綺麗に維持管理されているのが分かる。

美しい朱色が特徴的でとても綺麗に維持管理されているのが分かる。

扁額には「山王社」の文字。

扁額には「山王社」の文字。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造。

境内社の疱瘡神社と稲荷神社・御神木

社殿の右手に境内社が並ぶ。

疱瘡神社。

疱瘡神社。

疱瘡とは天然痘の事を云い、当時の流行り病を恐れた疱瘡神社は各地に残る。

疱瘡とは天然痘の事を云い、当時の流行り病を恐れた疱瘡神社は各地に残る。

現在は医薬の祖神を祀り、病気平癒に霊験あらたかだと云う。

現在は医薬の祖神を祀り、病気平癒に霊験あらたかだと云う。

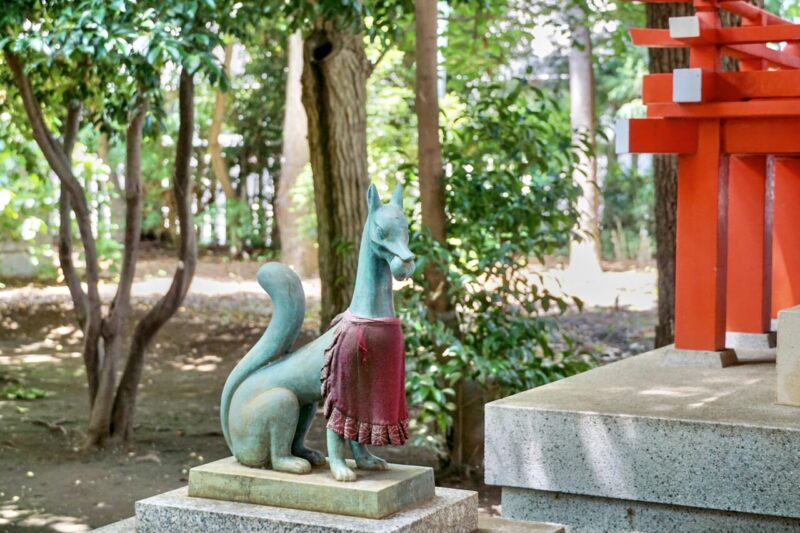

その隣に稲荷神社。

山王稲荷の扁額。

山王稲荷の扁額。

朱色の鳥居と幟旗。

朱色の鳥居と幟旗。

神狐像の造形がユニーク。

神狐像の造形がユニーク。

どことなく色気のある造形美。

どことなく色気のある造形美。

境内には姥目樫(うばめがし)の御神木。

樹齢は約280年ほど。

樹齢は約280年ほど。

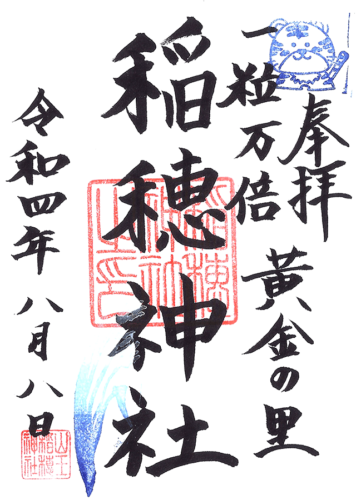

一粒万倍の御朱印・兼務社の御朱印もあり

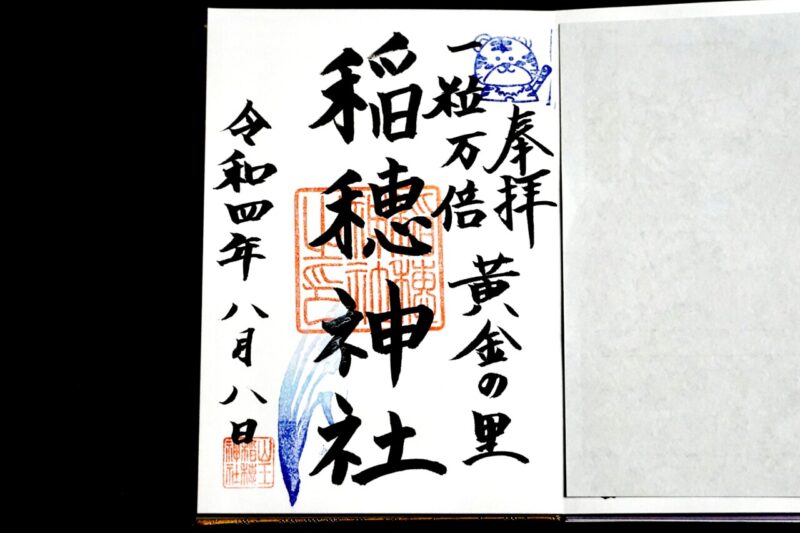

御朱印は「稲穂神社之印」の朱印、左下に「山王稲穂神社」の朱印、稲穂や干支の印も。

「一粒万倍 稲穂神社」と「黄金の里」の文字。

「一粒万倍 稲穂神社」と「黄金の里」の文字。

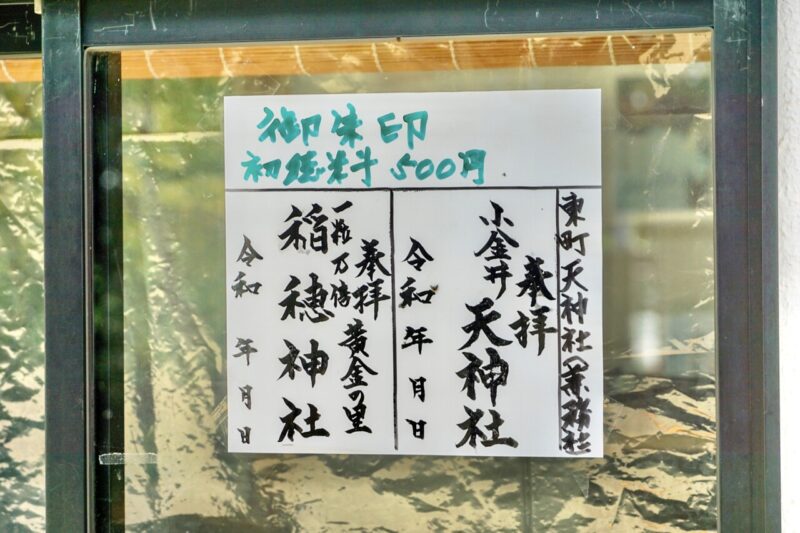

御朱印は兼務社の「東町天神社(関野天神)」の御朱印も頂ける。

筆者は頂いていないが掲示あり。

筆者は頂いていないが掲示あり。

ハンカチ王子が一世風靡・夏の甲子園で優勝した早実ナインが持っていた幸福守

当社が注目を浴びたのは平成十八年(2006)の事。

ハンカチ王子(斎藤佑樹氏)で一斉を風靡し「第88回全国高校野球選手権大会」(夏の甲子園)を優勝した早稲田実業野球部。

この早実ナインが当社の幸福守を持っていた事で一躍話題に。

夏の甲子園、兵庫国体と二度の日本一に輝いた早稲田実業野球部ナインが、身に付けていた稲穂神社の【幸福守】。早稲田の校章は、《稲穂》。

これも何か目に見えない糸のような、ご縁があったのかもしれません。 氏子崇敬者、ご参拝の皆様そして、この地域並びに世界中の人々が幸せに暮らせるように神様に祈り、ご奉仕してまいりたいと思っております。(公式サイトより)

(公式サイトより)

(公式サイトより)

所感

山王信仰の神社として創建し「山王社」「山王権現」などと称された当社。

「稲穂神社」に改称された現在も社号碑や扁額には「山王」の文字が記してあり、「山王さま」「山王稲穂神社」と称される事も多い。

一粒万倍の縁起の良い意味を込めての「稲穂神社」。

早実の幸福守のエピソードからも分かるように、縁起の良い神社として崇敬者が多い。

清々しい境内や綺麗に維持管理された社殿などからも、そうした崇敬の篤さが伝わる。

実に縁起の良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※兼務社「東町天神社(関野天神)」の御朱印も用意。

参拝情報

参拝日:2022/08/08

コメント