目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

武蔵野牛頭天王と称された東村山の八坂神社

東京都東村山市栄町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧野口村の鎮守。

牛頭天王を祀った祇園信仰の神社で「武蔵野牛頭天王」「野口の天王さま」「天王社」などと呼ばれて親しまれ、例大祭では近郷の人々が詣でるなど大いに賑わったと云う。

正式名称は「八坂神社」であるが、他との区別のため「東村山八坂神社」とさせて頂く。

平成になってから新築された社殿の他に、江戸時代建立の旧社殿も額殿として残る。

府中街道沿いに鎮座し現在も東村山周辺の鎮守として地域の中核神社として崇敬を集めている。

神社情報

東村山八坂神社(ひがしむらやまやさかじんじゃ)

御祭神:素盞嗚命

社格等:村社

例大祭:7月第2土曜・日曜

所在地:東京都東村山市栄町3-35-1

最寄駅:久米川駅・八坂駅

公式サイト:https://www.higasimurayama-yasakajinja.jp/

御由緒

祭神は素盞嗚命(牛頭天王)である。

創立は別当正福寺の火災で記録が焼失し詳らかでないが正福寺の建立された弘安元年(1278)から間もないころか、または国宝正福寺千体地蔵堂の創建された応永十四年(1407)の頃と考えられる。

宝暦四年十一月の野口村柄様子銘細書上帳に「村内鎮守牛頭天王 別当正福寺 五反七畝弐十弐歩御除地」とあり、また明治三年十一月の神社書上帳には「社号 往古より天王宮と唱え来候処 明治二年奉願上八坂大神と改替仕候」とあって、同年八坂神社と改め村社に列せられる。武蔵名勝図絵多摩郡之部巻二武蔵野新田山口領村山郷には「天王神社 山口領野口村 往古より奥州街道の辺りに鎮座 勧請の年月不知 社地松樹翁鬱生茂す 村内正福寺持なり 祭神素盞嗚命尊 之の神像なり神体手に斧を提持し立給銅像 是巨旦が賊を討滅し給う威霊の像なり。長七寸許 此れ霊像にて見る事を許さず 村内の鎮守なり。社地風五町歩 祭礼六月十五日」とある。

社殿は残っている棟札から、天保三壬辰年に拝殿が改築され屋根は茅葺であった。明治四十二年屋根は亜鉛鉄板葺に替えられている。この頃の例大祭は七月十五日で前日から神輿 大太鼓 屋台囃子等賑わいは遠く近郷の人々も詣で大きな楽しみとなっていた。昭和三十九年に拝殿幣殿とも改築されたが、平成元年(1989)現社殿が新築落成した。(境内の掲示より)

歴史考察

牛頭天王を祀った野口村の天王さま

社伝によると、創建年代は不詳。

古くは旧別当寺「正福寺」の鎮守として創建されたと推測されている。

そのため「正福寺」が建立された弘安元年(1272)から間もない頃、もしくは国宝「正福寺千体地蔵堂」が建立された応永十四年(1407)の頃に創建されと見られている。

後に鎌倉街道(現・府中街道)沿いの現社地に社殿を建立したと云う。

牛頭天王を祀った祇園信仰の神社として信仰を集めた。

現在も拝殿の扁額には「牛頭天王」の文字が残る。

現在も拝殿の扁額には「牛頭天王」の文字が残る。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

以後「武蔵野牛頭天王」「天王社」などと称された。

また野口村の鎮守とされたため「野口の天王さま」と呼ばれ親しまれたと云う。

旧別当寺「正福寺」は国宝を有する寺院

神仏習合時代に当社の別当寺であったのは「正福寺」。

当社は「正福寺」の鎮守として創建されたものと推測されている。

東京都東村山市野口町にある臨済宗建長寺派の禅宗寺院。

室町時代の応永十四年(1407)建立の地蔵堂は、建造物として国宝に指定されている。

鎌倉の「円覚寺舎利殿」と共に禅宗様建築の代表的遺構とされ、国宝建造物として名高い。

当社の鎮座地から「正福寺」にかけて、現在の東村山駅周辺を含む広い地域を野口村と呼んだ。

当社はそうした野口村の鎮守として、地域一帯から崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(野口村)

天王社

社地五町。無年貢地。村の南にあり。村の鎮守なり。勧請の年代詳ならず。社に覆屋を設く二間四方。拝殿二間に三間東向なり。神体は銅像にて手に斧を以て立る状なり。長七寸許。社地すべてに松樹蒼鬱としてものさびたり。例祭年々六月十五日にて正福寺持。

野口村の「天王社」と記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあるように野口村の鎮守であった。

「勧請の年代詳ならず」とあるように、創建については不詳となっているが、「正福寺持」とあるように別当寺を「正福寺」が担っていたため、「正福寺」の建立と同じ頃の創建と推測されている。

「社地すべてに松樹蒼鬱としてものさびたり」とあり、松の木が鬱蒼と聳える境内であった。

覆殿のある本殿と拝殿を有していた。

天保三年(1832)、拝殿を建立。

現在は額殿として残されているのが改築されつつ現存している旧社殿。

現在は額殿として残されているのが改築されつつ現存している旧社殿。

明治以降の歩み・八坂神社へ改称・東村山の由来

明治になり神仏分離。

明治二年(1869)、社号を「天王社」から「八坂神社」へ改称。

これを機に御祭神も牛頭天王から素戔嗚尊に改められ、当社は村社に列した。

これを機に御祭神も牛頭天王から素戔嗚尊に改められ、当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され野口村・廻田村・大岱村・久米川村・南秋津村が合併して東村山村が成立。

東村山野口一帯の鎮守として崇敬を集めた。

平安時代後期から鎌倉時代にかけて、武蔵国を中心として勢力を伸ばしていた武士団を「武蔵七党(むさししちとう)」と呼ぶ。

武蔵七党の一党として、桓武平氏の流れを汲む村山党があり、村山党は武蔵国多摩郡村山郷に勢力を持ち、当地はその最東端にあたるため「東村山」と名付けたと云う。

一時は「下村山」とする意見もあったが、方位から「東村山」になったとされる。

東村山村が後に東村山町となり、戦後の昭和三十九年(1964)に東村山市が誕生。

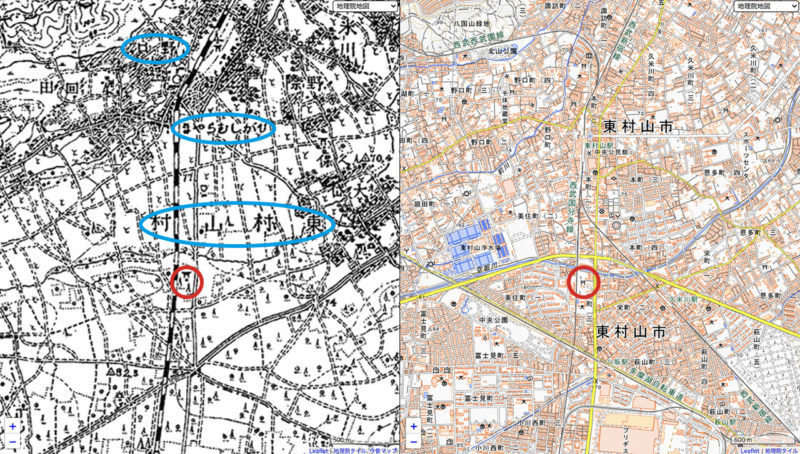

明治四十一年(1908)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

現在も野口町の町名で残るが、東村山駅の西側に野口の地名が見える。

当社は野口村の鎮守であり、地域一帯の広い地域がかつての野口村だった事が窺える。

東村山村は野口村を中心に成立し、当社は一帯の鎮守であった。

地域はのどかな農村であったが、鉄道開通によって宅地化が進んでいく。

大正十三年(1924)、氏子青年の活動として雅楽が導入。

「雅楽・浦安の舞」として市の無形民俗文化財に指定。

戦後に入り境内整備が進む。

昭和三十九年(1964)、市制施行で東村山市が成立。

ベッドタウンとして開発が進められ現在の市の姿となっていく。

市制施行を記念して農業協同組合が町役場の協賛によって発表したのが「東村山音頭」。

後にバラエティ番組『8時だョ!全員集合』での名物コーナー「少年少女合唱隊」にて、志村けん氏が『東村山音頭』を独自にアレンジして披露した事で、全国的に「東村山」の名が知られるようになった。

新型コロナウイルスにて志村けん氏が逝去、市は東村山市名誉市民の称号を贈っている。

同年、拝殿幣殿共に改築。

平成元年(1989)、府中街道の拡幅工事に伴い社殿を新築。

旧社殿は移築されて額殿として現存している。

旧社殿は移築されて額殿として現存している。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

府中街道沿いに鎮座する八坂神社

最寄駅の久米川駅や八坂駅からは徒歩10分程の場所に鎮座。

府中街道沿いに鎮座しているので分かりやすい。

府中街道沿いに鎮座しているので分かりやすい。

府中街道沿いに築かれた玉垣。

府中街道沿いに築かれた玉垣。

平成元年(1989)に府中街道の拡幅工事に伴い境内も整備されたため、社号碑などその前後に建立されたものが多い。

平成元年(1989)に府中街道の拡幅工事に伴い境内も整備されたため、社号碑などその前後に建立されたものが多い。

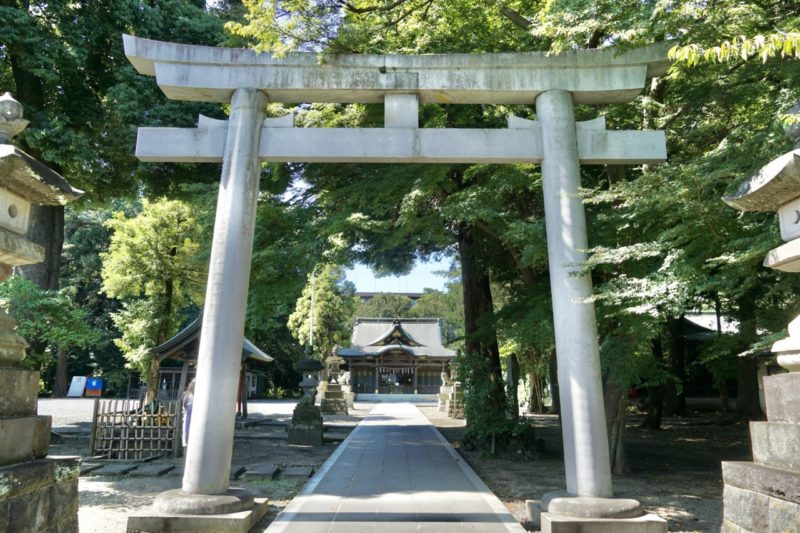

昭和六十三年(1988)建立の鳥居。

昭和六十三年(1988)建立の鳥居。

垂れた耳が可愛らしい幕末の狛犬

鳥居を潜ると真っ直ぐの参道。

以前は社殿がもう少し手前にあったと云うが、府中街道の拡幅工事に伴い手狭になったため、新社殿が造営される際に社殿が後方に遷された。

以前は社殿がもう少し手前にあったと云うが、府中街道の拡幅工事に伴い手狭になったため、新社殿が造営される際に社殿が後方に遷された。

参道の途中に一対の狛犬。

やや小ぶりで見るからに古い狛犬。

やや小ぶりで見るからに古い狛犬。

万延元年(1860)と幕末の奉納。

万延元年(1860)と幕末の奉納。

台座に奉納年が残る。

台座に奉納年が残る。

耳がぺたんと垂れているのが特徴的で可愛らしい小型犬のよう。

耳がぺたんと垂れているのが特徴的で可愛らしい小型犬のよう。

愛くるしい表情の狛犬が状態よく残っている。

愛くるしい表情の狛犬が状態よく残っている。

その先にも一対の狛犬。

こちらは昭和五十七年(1982)奉納と新しいもの。

こちらは昭和五十七年(1982)奉納と新しいもの。

いわゆる岡崎現代型の狛犬で一部に着色が施されている。

いわゆる岡崎現代型の狛犬で一部に着色が施されている。

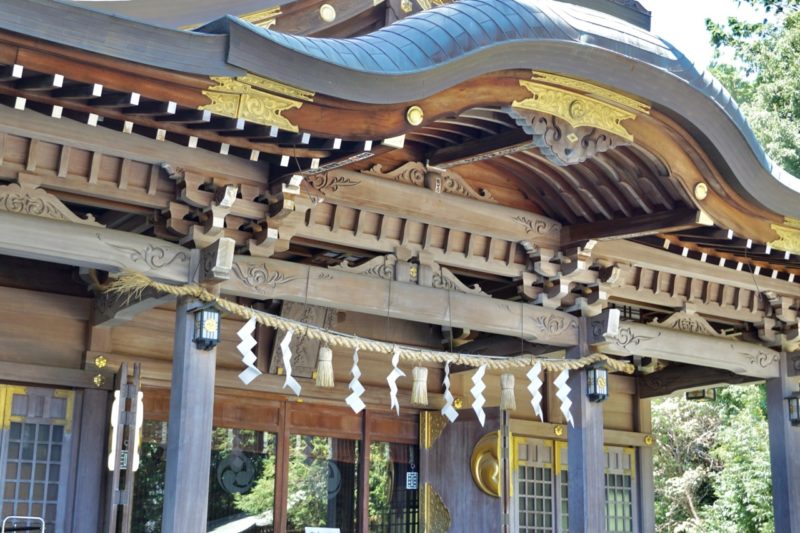

平成元年に新築された立派な社殿

参道の正面に立派な社殿。

平成元年(1989)に新築された社殿。

平成元年(1989)に新築された社殿。

府中街道の拡幅工事を受けた新築されたもので、以前より後方に遷されて造営された。

府中街道の拡幅工事を受けた新築されたもので、以前より後方に遷されて造営された。

比較的新しい造営であるが趣のある木造社殿。

比較的新しい造営であるが趣のある木造社殿。

拝殿の扁額には「武蔵野牛頭天王」と神仏習合時代の呼び名を記している。

拝殿の扁額には「武蔵野牛頭天王」と神仏習合時代の呼び名を記している。

本殿も見事で状態よく維持されている。

本殿も見事で状態よく維持されている。

旧社殿は額殿として残る・多くの境内社

参道の右手に立派な額殿。

こちらは当社の旧社殿で、天保三年(1832)に造営されたもの。

こちらは当社の旧社殿で、天保三年(1832)に造営されたもの。

その後、昭和三十九年(1964)に改築され、現社殿が建立された際に額殿として移築。

その後、昭和三十九年(1964)に改築され、現社殿が建立された際に額殿として移築。

扁額には祇園信仰を伝える「祇園社」の文字。

扁額には祇園信仰を伝える「祇園社」の文字。

東村山市有形民俗文化財に指定されている大獅子頭も納められている。

東村山市有形民俗文化財に指定されている大獅子頭も納められている。

参道の左手に境内社の祠が並ぶ。

以前はそのまま置かれているだけであったが、現在は屋根などが整備。

以前はそのまま置かれているだけであったが、現在は屋根などが整備。

三島神社。

三島神社。

三峯神社。

三峯神社。

御嶽神社。

御嶽神社。

御祭神は和久産巣日神(わくむすびのかみ)で、「こかげじんじゃ」と読む。

御祭神は和久産巣日神(わくむすびのかみ)で、「こかげじんじゃ」と読む。

武蔵野牛頭天王と記された御朱印

参道の右手に大きな社務所。

授与所も設けられているがこちらは普段は無人。

授与所も設けられているがこちらは普段は無人。

その向かいの事務所に人が常駐しているので、御朱印はこちらで対応して頂ける。

その向かいの事務所に人が常駐しているので、御朱印はこちらで対応して頂ける。

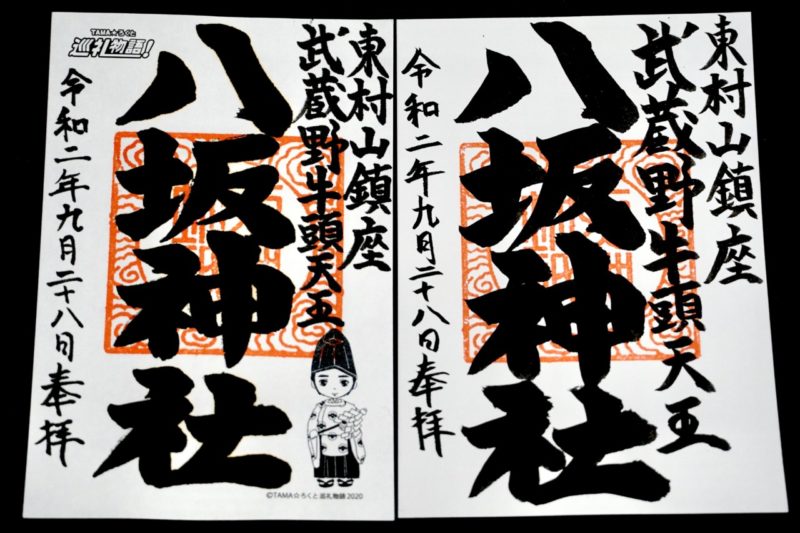

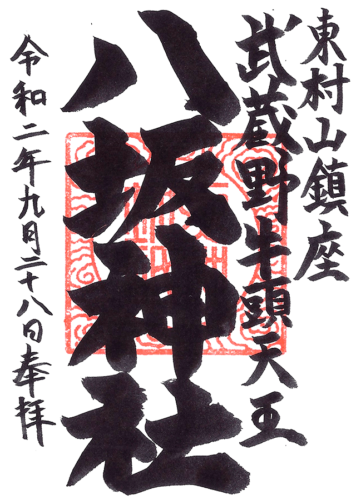

御朱印は「天神地祇」と記された朱印。

墨書きで「東村山鎮座」「武蔵野牛頭天王」の文字。

墨書きで「東村山鎮座」「武蔵野牛頭天王」の文字。

天の神と地の神、あらゆる神々と云う意味。

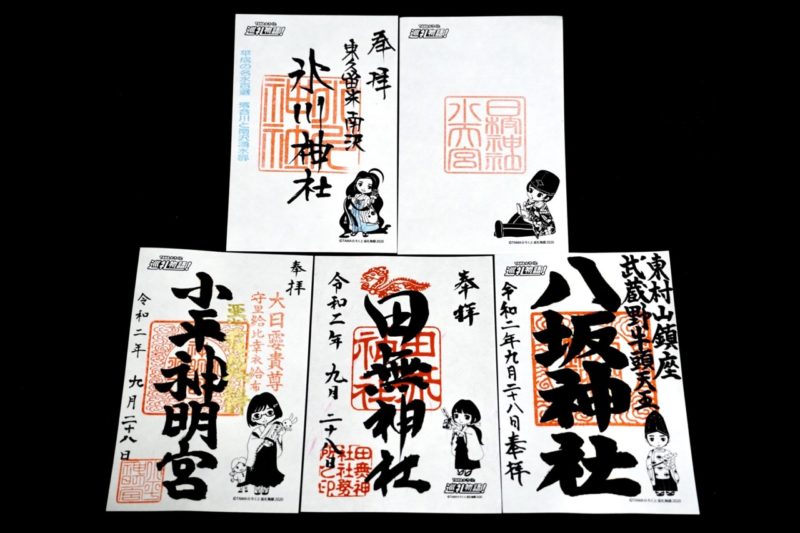

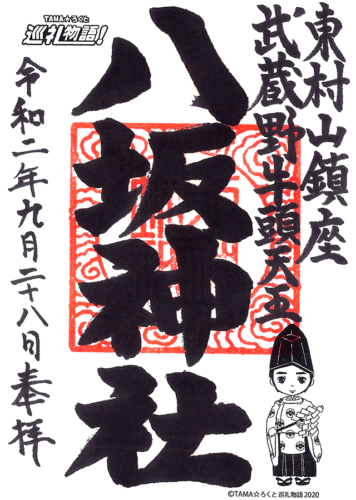

2020年9月20日-11月29日に開催。

北多摩5市内25カ所の観光施設・文化施設・寺社などのスポットを巡るスタンプラリー。

スタンプを集めた参加者にはオリジナルグッズを進呈。

スタンプを集めた参加者にはオリジナルグッズを進呈。各市に1箇所ずつ等身大パネルが設置され、パネルのQRコードを読み込むと人気声優5人のオリジナルボイスを聞くことができる。(画像のパネルは田無神社)

5市の対象神社(田無神社・小平神明宮・日枝神社水天宮・南沢氷川神社・東村山八坂神社)ではオリジナルの御朱印紙を用意。

5市の対象神社(田無神社・小平神明宮・日枝神社水天宮・南沢氷川神社・東村山八坂神社)ではオリジナルの御朱印紙を用意。 筆者は2020年9月28日に全て巡拝したが、神社によって初穂料や御朱印を頂ける日が違うので注意が必要。

筆者は2020年9月28日に全て巡拝したが、神社によって初穂料や御朱印を頂ける日が違うので注意が必要。

所感

旧野口村の鎮守として崇敬を集めた当社。

野口村は現在の当社がある栄町や旧別当寺「正福寺」のある野口町など広い範囲を含む村で、現在の東村山の主要部分一帯の鎮守と云う事ができるだろう。

牛頭天王を祀る祇園信仰の神社として創建し、例大祭は大いに賑わったと云い、現在も例大祭では旧別当寺「正福寺」を神輿や山車が出発し当社に到着する往復約10kmに渡る神輿渡御で賑わう。

東村山と云えば志村けん氏の「東村山音頭」で知られた土地であるが、国宝有する旧別当寺「正福寺」の他、当社の最寄駅である久米川駅では商店街が賑やかで、散策していてとても楽しいエリアであった。

そうした東村山の歴史を伝える実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

事務所にて。

- 通常

- TAMA☆ろくと巡礼物語!

参拝情報

参拝日:2020/09/28

コメント