神社情報

廣幡八幡宮(ひろはたはちまんぐう)

御祭神:誉田別命・息長足姫命・玉依姫命

相殿神:仲哀天皇・武内宿称

社格等:村社

例大祭:4月(春の大祭)・7月(夏祭り神興渡御祭)・10月(秋の大祭)

所在地:千葉県柏市増尾895

最寄駅:増尾駅

公式サイト:http://www.hirohatahachimangu.com/

御由緒

御創建は、第59代宇多天皇の御代「下総国第一鎮守宇多天皇勅願所」として鎮座されたと伝えられている。後、鎌倉時代に至り、建久年間四年(1193年)後鳥羽天皇の御代に、柏市近郊一帯の総鎮守(守護神)として再び社殿が創建された。又、徳川時代に至って、慶安三年(1649年)には、三代将軍家光公より御朱印地(領地)十石を献上された。「下総旧事情」によると、御朱印神社は、下総国で64社、葛飾郡内で18社、柏市内では当社と塚崎の神明宮の2社のみである。宝暦七年(1758年)には、伯州刺吏藤原正珍公より、旧領采地、病気平癒の御札として石華表(石鳥居)一基を寄進された。これは当宮の外、布施弁天、塚崎の神明宮の二社一寺に寄進されたものです。

御祭神は、誉田別名(15代応神天皇)・気長足姫命(神功皇后)・玉依姫命で、合祀による御祭神は、仲哀天皇・武内宿称の二柱です。

現在の御本殿は、天保年間(1830年~1843年)造営のものと伝えられ、権現流れ造り、基礎の石垣は安土桃山時代(1573年~1595年)の形式を遺す貴重なものであり、又御本殿周囲の彫刻は、御祭神の事跡を刻んだもので、正面より右側は「養老の滝の図」、左側は「応神天皇を御抱き上げの図」、背面ものは、「里の童山武士を神社に案内の図」で精巧秀麗なものです。(公式サイトより)

参拝情報

参拝日:2018/02/08(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/05/07(御朱印拝受)

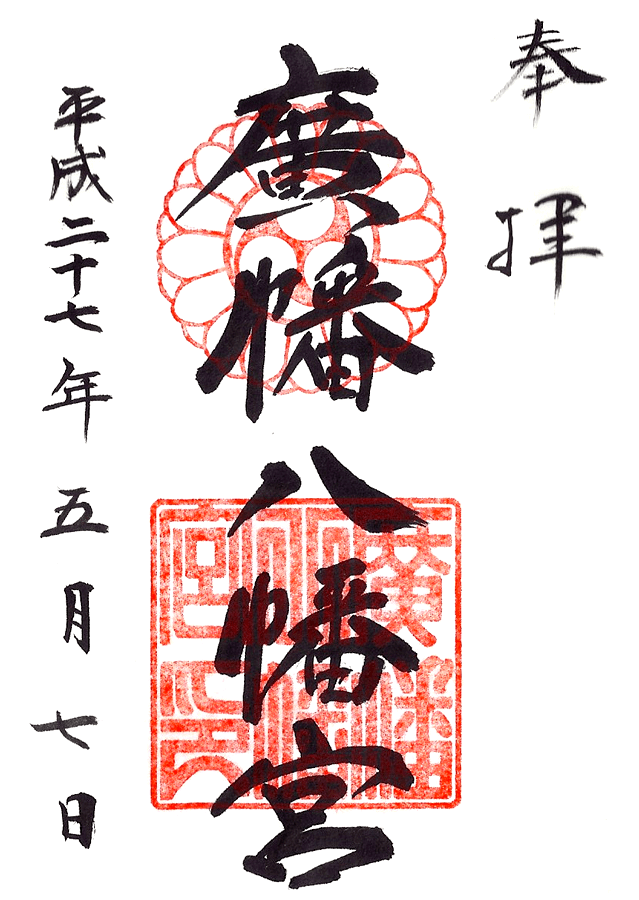

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※書き置きのみの授与となる。(社務所窓にその旨の掲示あり)

歴史考察

増尾八幡さんとして親しまれる古社

千葉県柏市増尾に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧増尾村の鎮守。

「下総国第一鎮守宇多天皇勅願所」として創建したと伝わる古社で、現在の柏市近郊一帯の総鎮守として再建された歴史を持つ。

境内周辺から縄文時代後期と弥生時代後期の遺跡が発掘されている。

地域の方には地名から「増尾八幡さん」と呼ばれ親しまれている。

千葉県規範神社に認定された綺麗に整備された境内が特徴。

下総国第一鎮守宇多天皇勅願所として創建

社伝によると、宇多天皇の御代(887年-897年)に創建と伝わる。

「下総国第一鎮守宇多天皇勅願所」として創建したと云う。

当地は古くから人の定住があった事が分かっており、当宮の境内周辺からは縄文時代後期や弥生時代後期の遺跡が発掘されていて「宮根遺跡」と呼ばれる。

こうした古くから人々の生活があった地に、地域一帯の鎮守として創建されたのであろう。

鎌倉時代に現在の柏市一帯総鎮守として再建

建久四年(1193)、社殿が再建。

現在の柏市一帯の総鎮守として再建されたと伝わる。

中世には現在の増尾は「相馬御厨内益尾村」と記録されている。

益尾村(後の増尾村)や周辺一帯の鎮守であった。

戦国時代になると、増尾村には「増尾城」と呼ばれた平山城が築城。

小金城城主・高城氏の家臣である平川若狭守の居城であったとされる。

現在は当宮より北西にある「増尾城址総合公園」として整備されている。

このように古くから柏一帯の中でも中心的な役割を果たしていたのが増尾周辺で、当宮はそうした一帯の鎮守として崇敬を集めた。

徳川家光より朱印地を賜り庇護された江戸時代

慶安三年(1649)、徳川第三代将軍・徳川家光より10石の朱印地を賜る。

現在の柏市内で朱印地を賜った神社は、当宮と「塚崎神明社」の2社のみであり、こうした事からも地域一帯の総鎮守として崇敬を集めていた事が分かる。

宝暦七年(1757)、伯州刺吏藤原正珍より、旧領采地と病気平癒の御札として石華表(石鳥居)一基を寄進された。

この石鳥居は現存しており、「宝暦七年丁丒二月 執政中太夫 執政中太夫拾遺伯州刺吏藤原正珍依為旧領采地謹建焉」の文字を見る事ができる。

この石鳥居は現存しており、「宝暦七年丁丒二月 執政中太夫 執政中太夫拾遺伯州刺吏藤原正珍依為旧領采地謹建焉」の文字を見る事ができる。

このように幕府から庇護された神社であった事が窺える。

天保年間(1831年-1845年)、現在の本殿が造営された。

明治以降の増尾と当宮の歩み

明治になり神仏分離。

当宮は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い、増尾村を始め合計11村が合併し「土村」が成立。

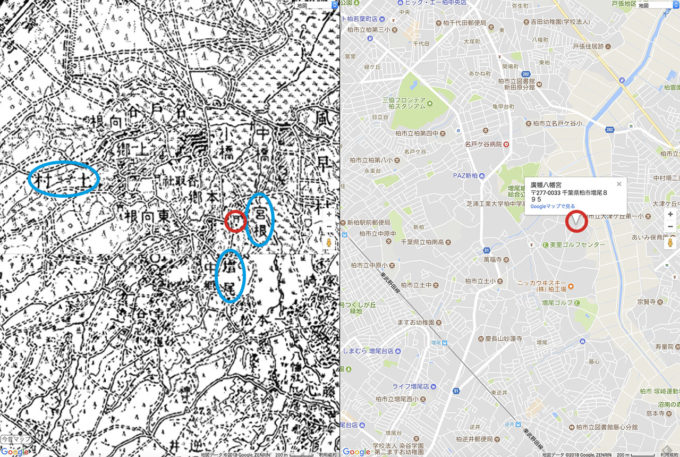

明治四十二年(1909)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

土村という村名と、現在も地名に残る増尾、そして当宮周辺の宮根という地名が見える。

昭和二十九年(1954)、柏町・土村・田中村・小金町が合併し東葛市が成立。

東葛市は分村合併を経て、柏市と改称しており、当地は現在の柏市増尾となる。

当宮は地名より「増尾八幡さん」と呼ばれ崇敬を集めた。

昭和五十三年(1978)、千葉県神社庁の規範神社に指定。

平成五年(1993)、鎮座800年を記念し社殿を造営。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

その後も境内整備が行われ現在に至る。

境内案内

近くにはニッカウヰスキー柏工場

最寄駅は増尾駅になるが、徒歩30分近くと距離がある。

広い駐車場が完備されているので、自家用車などで訪れたほうがよいかもしれない。

当宮の近くには「ニッカウヰスキー柏工場」があり、当宮の氏子となる。

境内にもニッカウヰスキーからの奉納物などを見る事ができる。

境内にもニッカウヰスキーからの奉納物などを見る事ができる。

規範神社に指定された広々とした境内・長い参道

自然溢れるのどかな一帯に鎮座し、南西向きに鳥居。

「廣幡八幡宮」の社号碑と鳥居が立つ。

「廣幡八幡宮」の社号碑と鳥居が立つ。

鳥居は平成五年(1993)に整備されたもの。

鳥居は平成五年(1993)に整備されたもの。

社頭には規範神社の顕彰碑。

昭和五十三年(1978)に千葉県神社庁の規範神社に指定された。

昭和五十三年(1978)に千葉県神社庁の規範神社に指定された。

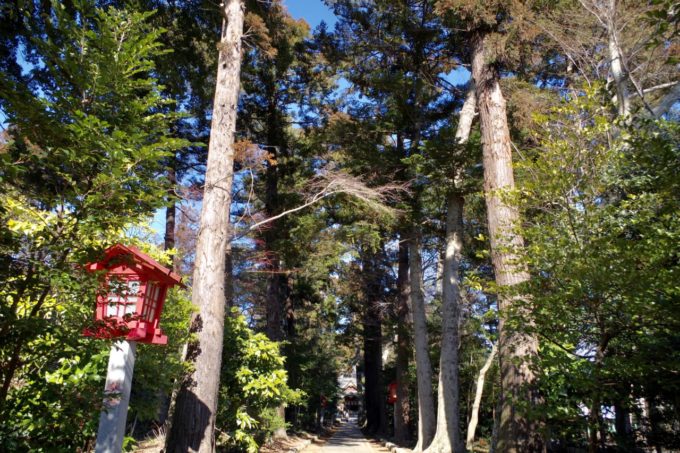

鳥居を潜ると長い参道。

自然に囲まれた境内で、約6,000坪の社地を有する。

自然に囲まれた境内で、約6,000坪の社地を有する。

綺麗に整備された参道には石碑なども置かれ、当地の歴史を伝える。

綺麗に整備された参道には石碑なども置かれ、当地の歴史を伝える。

長い参道を抜けると左手に手水舎。

綺麗に水が張られ整備され、その先には一対の狛犬。

綺麗に水が張られ整備され、その先には一対の狛犬。

阿吽の岡崎現代型。

阿吽の岡崎現代型。

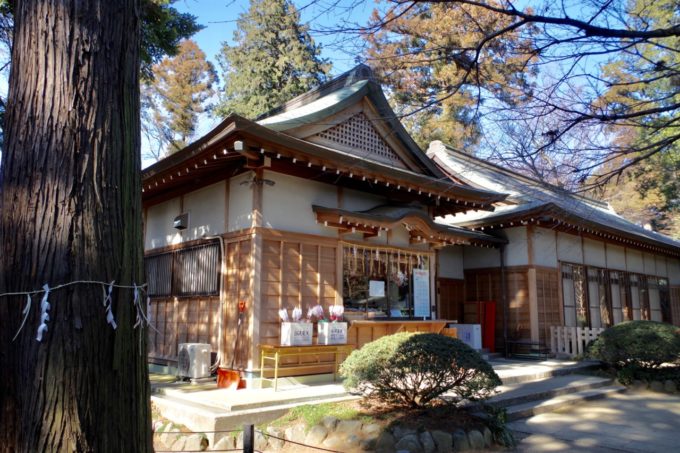

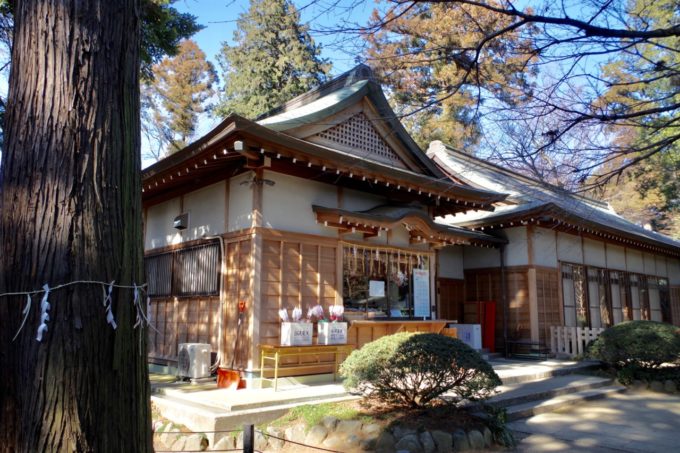

平成に造営された社殿・本殿は江戸後期のものが現存

社殿は、平成五年(1993)に造営されたもの。

再建された建久四年(1193)から見て、鎮座800年を記念し造営された。

再建された建久四年(1193)から見て、鎮座800年を記念し造営された。

重厚感のある立派な造り。

重厚感のある立派な造り。

新しいものながら木鼻を含め良い彫刻が施されており、崇敬の篤さが伝わる。

新しいものながら木鼻を含め良い彫刻が施されており、崇敬の篤さが伝わる。

状態もよく整備されていて清々しい。

状態もよく整備されていて清々しい。

本殿は天保年間(1831年-1845年)に造営されたものが現存。

彫刻も見事だと云うが、残念ながら覆殿で保護されているため見る事はできない。

彫刻も見事だと云うが、残念ながら覆殿で保護されているため見る事はできない。

江戸中期に藤原正珍(本多正珍)より奉納された石鳥居

拝殿手前、右手に古い石鳥居が現存。

宝暦七年(1758)に伯州刺吏藤原正珍より寄進された石鳥居(石華表)。

宝暦七年(1758)に伯州刺吏藤原正珍より寄進された石鳥居(石華表)。

「宝暦七年丁丒二月 執政中太夫 執政中太夫拾遺伯州刺吏藤原正珍依為旧領采地謹建焉」の文字。

「宝暦七年丁丒二月 執政中太夫 執政中太夫拾遺伯州刺吏藤原正珍依為旧領采地謹建焉」の文字。

石鳥居の事を「石華表」と記し、国司のことを「刺吏」、伯耆国を「伯州」と記しているように、何れも漢風な表現であり、正珍は漢風な表現を好んだ事が窺える。

多くの境内社や富士塚・立派な御神木

さらに隣に古い石祠が置かれている。

当地の歴史を伝えるもので、当宮の合祀されたのであろう。

当地の歴史を伝えるもので、当宮の合祀されたのであろう。

参道途中、右手には「富士浅間大神」の石碑。

小高い位置に置かれており、ちょっとした富士塚のような形となっている。

小高い位置に置かれており、ちょっとした富士塚のような形となっている。

社務所の前には立派な御神木。

空高く聳え立ち、自然溢れる境内の中でもひときわ目立つ。

空高く聳え立ち、自然溢れる境内の中でもひときわ目立つ。

御朱印は書き置きのみ用意

御朱印は社務所にて頂ける。

社務所窓に掲示があるが、御朱印は書き置きのみの用意となっている。

社務所窓に掲示があるが、御朱印は書き置きのみの用意となっている。

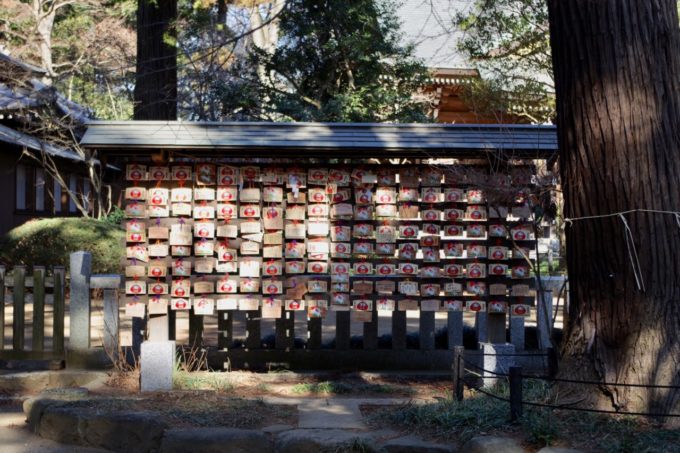

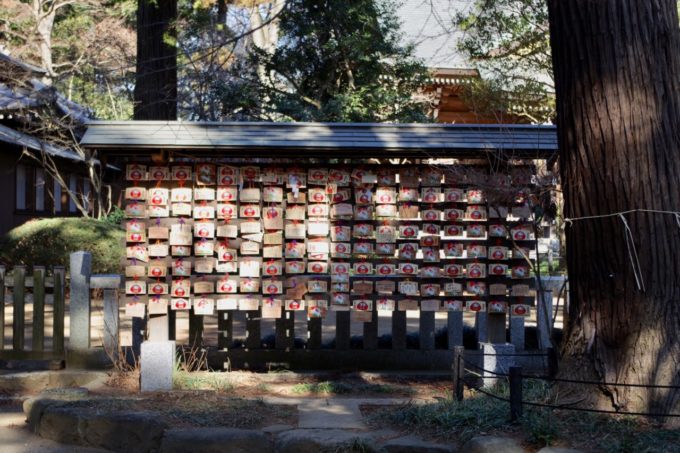

境内の絵馬掛には多くの絵馬。

御籤掛にも多くのおみくじが掛けられている。

御籤掛にも多くのおみくじが掛けられている。

当宮が当地周辺の中核神社として、今も多くの人々から崇敬を集めているのが伝わる。

当宮が当地周辺の中核神社として、今も多くの人々から崇敬を集めているのが伝わる。

所感

当地一帯の総鎮守とされた当宮。

縄文・弥生時代の遺跡が発掘されているように、当地には古くから人の定住があった事が分かっており、平安時代に創建し鎌倉時代に再建された伝承を持つように、古くから鎮座している古社である。

中世には増尾城が築かれたり、江戸時代に入ってからは徳川家より朱印地を賜ったりと、現在の柏市周辺の中心的な存在の神社だった事が窺える。

現在は柏駅周辺が発展している柏だが、あの辺りが発展したのは駅が開業して以後の事で、それまでは何もないようなのどかな村であり、一帯の中心は当宮のある増尾であったように思う。

現在も自然溢れる境内を維持していて、清々しく心地よい気分で参拝ができる良い神社である。

神社画像

[ 社号碑・鳥居 ]

[ 鳥居 ]

[ 顕彰碑 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 狛犬 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿(覆殿) ]

[ 石鳥居 ]

[ 境内末社 ]

[ 大杉神社 ]

[ 小祠 ]

[ 神輿庫 ]

[ 御神木 ]

[ 富士塚 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 御籤掛 ]

[ 社務所 ]

[ お札所・参籠所 ]

[ 忠魂碑 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

コメント