目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

虎ノ門のこんぴらさま

東京都港区虎ノ門に鎮座する神社。

旧社格は府社で、古くは讃岐丸亀藩の江戸藩邸内に鎮座。

藩邸内にあった事から庶民の参拝が難しかったものの、江戸庶民からの信仰が篤かったため毎月10日に一般開放したところ人気を博した。

現在は高層オフィスビルの虎ノ門琴平タワーと一体化している現代的な都市型境内が特徴的。

読み方は「ことひらぐう」であるが、金毘羅信仰の神社は「こんぴらさん」「こんぴらさま」と呼ばれ親しまれる事が多いため、当社も鎮座地から「虎ノ門のこんぴらさま」として親しまれている。

神社情報

虎ノ門金刀比羅宮(とらのもんことひらぐう)

御祭神:大物主神・崇徳天皇

社格等:府社

例大祭:10月10日

所在地:東京都港区虎ノ門1-2-7

最寄駅:虎ノ門駅・霞ヶ関駅

公式サイト:http://www.kotohira.or.jp/

御由緒

讃岐丸亀藩主の京極高和が領地・讃岐の金刀比羅大神を、万治三年(1660)に三田の江戸藩邸に邸内社として勧請、その後延宝七年(1679)に現在の地虎ノ門に移る。 こんぴら人気が高まった文化年間に京極家では毎月10日に限り一般の参詣を許し、大変賑わったといわれる。

社殿は権現造りで、第二次世界大戦により焼失したが、拝殿、幣殿の部分は昭和二十六年(1951)に再建された。ともに総尾州檜造り、銅板葺きである。日本最初の建築史家伊東忠太の設計校閲による建物で、我が国古来の建築技法が随所に用いられている。 なお、幣殿の奥の本殿は、昭和五十八年(1983)に復興されたもので、鉄筋コンクリート造、銅板葺きとなっている。(境内の掲示より)

歴史考察

讃岐丸亀藩の江戸藩邸に創建・金毘羅信仰

社伝によると、万治三年(1660)に創建と伝わる。

讃岐丸亀藩初代藩主・京極高和が、江戸藩邸のあった芝三田の地に「金刀比羅宮」(香川県仲多度郡)の御分霊を勧請したと云う。

讃岐国(現・香川県)の西讃地域にあった藩で、丸亀城(香川県丸亀市)を本城とした。

藩主は生駒氏・山崎氏・京極氏と代わり、それぞれの藩主独特の城下町を形成。

香川県仲多度郡琴平町の象頭山中腹に鎮座する神社。

長く続く参道の石段は奥社まで1,368段ある事で知られる。

金毘羅信仰(こんぴらしんこう)の総本宮で、江戸時代は神仏習合の元「象頭山松尾寺金光院」と云う寺院であり「金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)」と称された。

海上交通の守り神として信仰され、武人からの信仰も篤く、古くから多くの信仰を集めた。

崇敬者からは「こんぴらさん」と呼ばれ親しまれている。

現在の香川県である讃岐国は、江戸時代には2つの藩によって治められていた。

両藩共に「金刀比羅宮」を篤く庇護し、金毘羅街道と呼ばれる街道がいくつも整備された。

丸亀藩は「金刀比羅宮」の参道である丸亀街道・多度津街道の起点を持ち、参拝客を相手とした観光業が藩財政を大きく潤おし、丸亀藩にとって藩財政にも関わる大変重要な神様であった。

万治三年(1660)、本城である丸亀城天守が完成。

同年、江戸の芝三田(愛宕下)に江戸藩邸を建造。

その際に江戸藩邸にも大切な「金刀比羅宮」を勧請。

これが当宮である。

虎ノ門に移転・毎月10日に庶民へ開放

延宝七年(1679)、讃岐丸亀藩二代藩主・京極高豊の代に、江戸藩邸が現在の虎ノ門に移転。

江戸藩邸の邸内社であった当宮も同時に虎ノ門に遷座。

地名から「虎ノ門金毘羅大権現」と称された。

文化年間(1804-1818)、江戸で金毘羅信仰が人気となる。

江戸庶民の熱烈な要望に応え、毎月10日に限り江戸藩邸内を一般開放する事とし江戸庶民の参拝を許可。

江戸の町民は、丸亀藩の対応と心意気に大層感激し大変な人気を博した。

親しみを込めて「虎ノ門のこんぴらさま」として崇敬を集める事となった。

藩邸内にあった神社を江戸庶民へ参拝を許した神社は数多い。

中でも当宮と共に人気だったのが、久留米藩主有馬家の屋敷内にあった「水天宮」。

「水天宮」は毎月5日に開放、当宮は毎月10日に開放され、江戸庶民から双璧の人気を誇った。

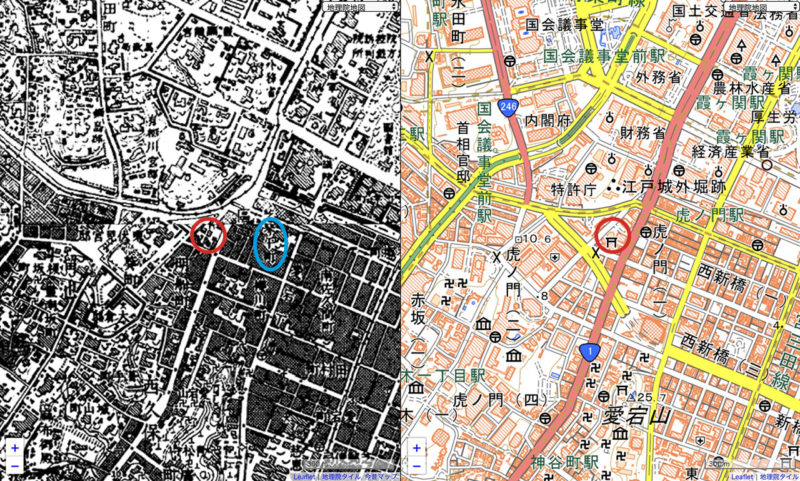

江戸切絵図から見る当宮と京極家

当宮の鎮座地は江戸の切絵図からも見て取れる。

こちらは江戸後期の芝・愛宕下の切絵図。

上が北の地図で、当宮は左上に描かれている。

赤で囲ったのが京極長門守と記されているのが丸亀藩主・京極家上屋敷(江戸藩邸)。

その左に「コンピラ」と記されているのが当宮で、毎月10日に一般開放され人気を博した。

青色が虎之御門で「虎ノ門」の地名由来の門である。

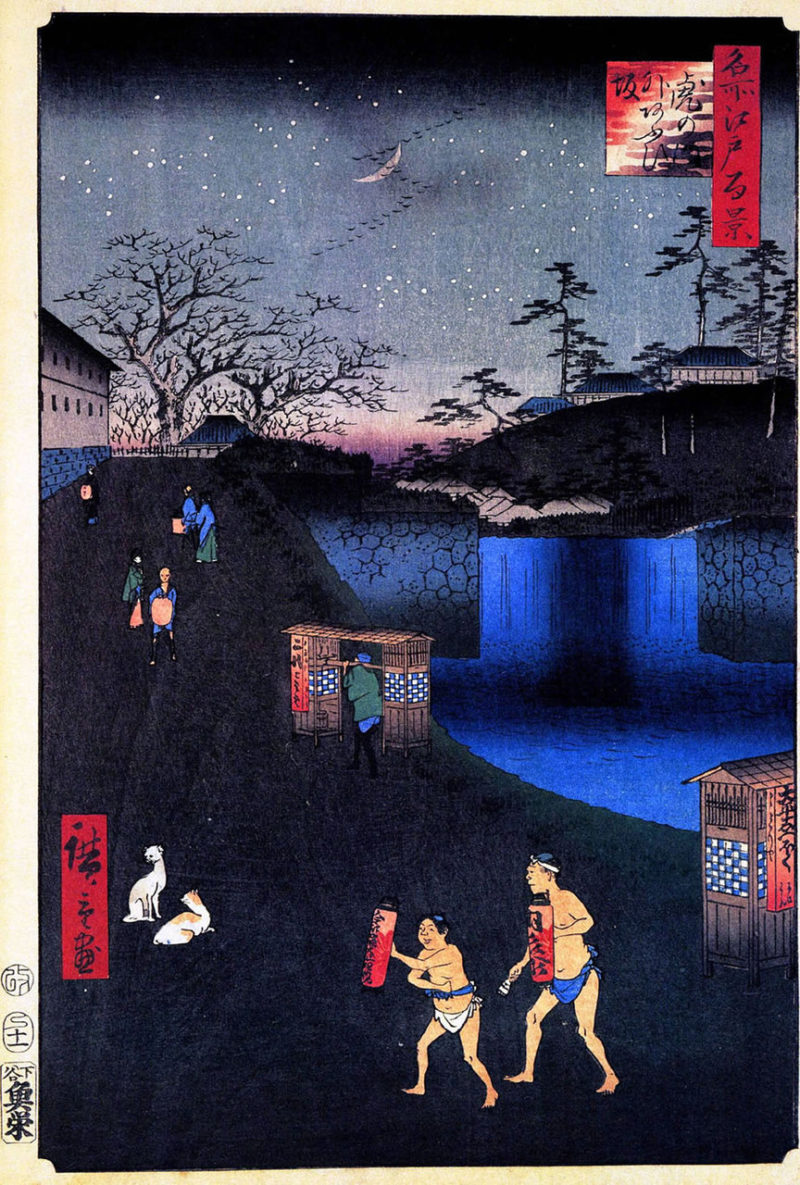

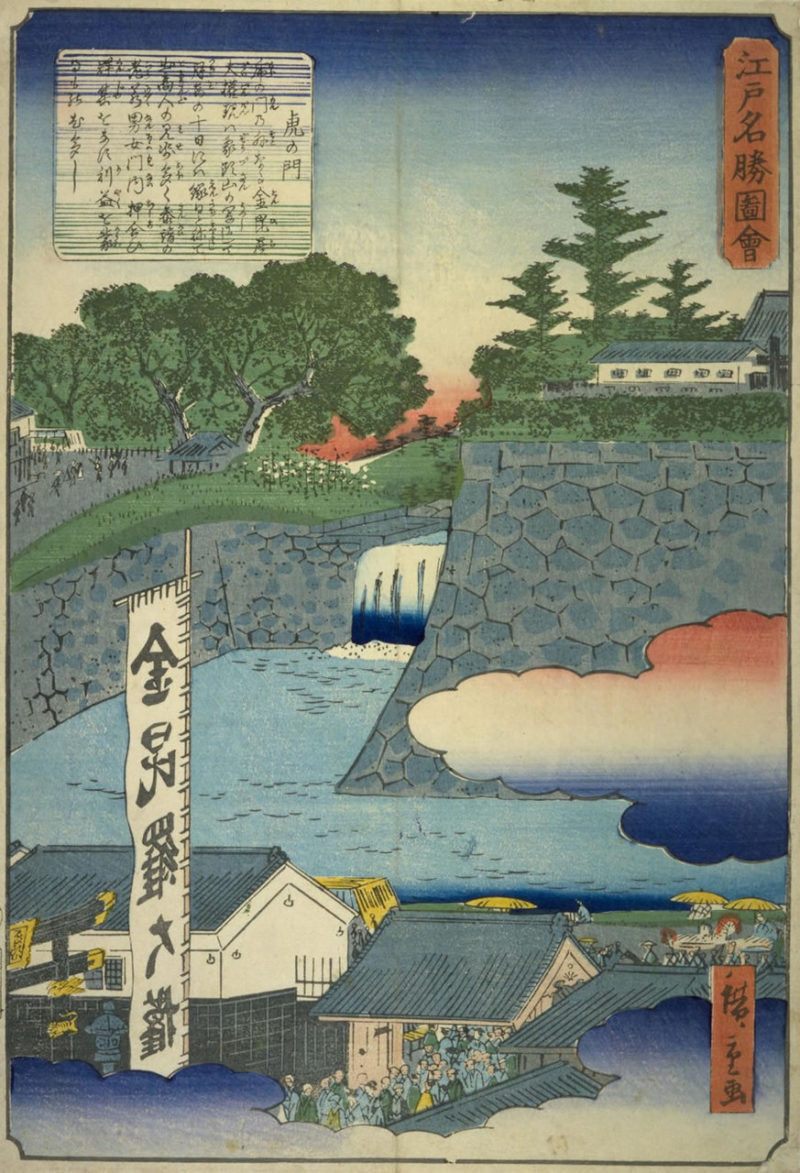

浮世絵に描かれた虎ノ門と当宮

こうした経緯で江戸町民から人気となった当宮。

江戸時代の浮世絵の題材としても取り上げており、その人気ぶりが伝わる。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

前景の裸の男2人は当宮に「寒参り」をしてきた様子を描いている。

前の男の提灯には「金比羅大権現」の文字が入っているのが特徴。

見習い職人が冬の夜に寺社にお参りをして、水垢離を取って修行の上達を祈る風習。

江戸時代にはこうした崇敬者による「寒参り」が行われていた事が分かる。

歌川広重(初代)の門人。

はじめは重宣(しげのぶ)と称していたが、安政五年(1858)に初代が没すると、広重の養女お辰の婿になり、二代目広重を襲名した。

広重の晩年の作品『名所江戸百景』にも参加し、一部は二代目の作とされている。

当宮のオリジナル御朱印帳のデザインにも採用されている浮世絵。

毎月10日に邸内を江戸町民に開放した時の様子を描いている。

金刀比羅大権現と描かれており、門付近は大行列になっているのが分かる。

このように江戸庶民から名所の1つとして信仰を集めた。

明治以降の歩み・府社に列する・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治二年(1869)、「事比羅神社」へ改称。

明治五年(1872)、武家屋敷であった当地周辺が琴平町となる。

琴平町の地名は当宮に由来している。

明治六年(1873)、府社に列した。

同年、江戸城(皇城)の外郭門である虎之御門が撤去。(以後も通称として虎ノ門と呼ばれた)

明治二十二年(1889)、現在の「金刀比羅宮」へ改称。

「虎ノ門のこんぴらさま」と称され親しまれ続けている。

「虎ノ門のこんぴらさま」と称され親しまれ続けている。

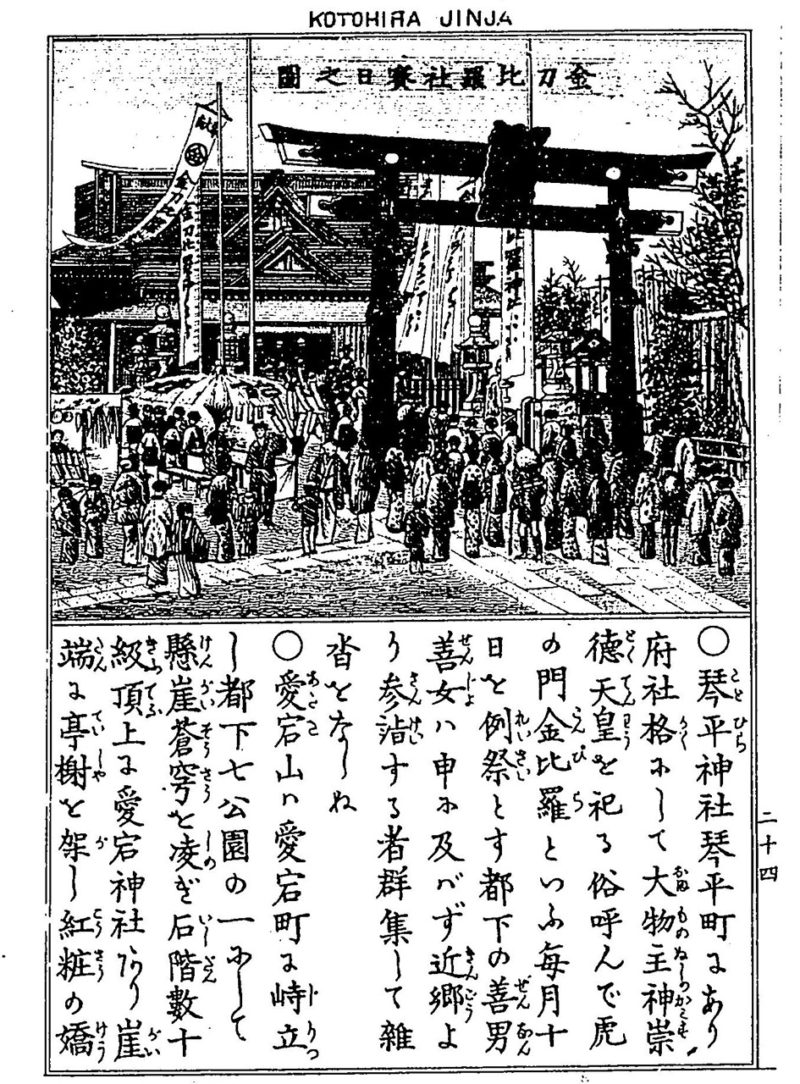

金刀比羅社・琴平神社と記された当宮。

毎月10日に開催されていた祭日の様子が掲載されていて、大変な賑わいだった事が分かる。

説明文にも「近郷より参詣する者群集して」と記されている。

現在も残る鳥居の他、奥には戦前の社殿を見る事ができる。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

琴平町の地名を見る事ができ、当宮に由来する町名であった。

昭和二十年(1945)、東京大空襲よって社殿などが焼失。

昭和二十六年(1951)、伊東忠太の設計で社殿(拝殿・幣殿)を再建。

この時の社殿が現存。

この時の社殿が現存。

明治から昭和期に活躍した建築家。

東京帝国大学名誉教授・早稲田大学教授。

西洋建築学を基礎にしながら日本建築を本格的に見直した第一人者。

日本建築を本格的に見直した第一人者で「法隆寺」が日本最古の寺院建築であることを学問的に示し日本建築史を創始。

明治二十七年(1894)の論文で、それまで「Architecture」は「造家」と訳されていたが「建築」という訳語がふさわしいと主張。

これにより造家学会は建築学会と改称、東京帝国大学工科大学造家学科は建築学科に改称した。

当宮以外にも多くの寺社の社殿を設計している。

昭和四十年(1965)、境内に虎門琴平会館ビルを建設。

昭和五十八年(1983)、本殿が再建。

平成十三年(2001)、社殿が東京都選定歴史的建造物に選定される。

平成十六年(2004)、虎門琴平会館ビルを建て替え、虎ノ門琴平タワーが竣工。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

桜田通沿い・虎ノ門琴平タワーと一体型の境内

最寄駅の虎ノ門駅から徒歩すぐの場所に鎮座。

桜田通り(国道1号線)沿いに大きな鳥居。

桜田通り(国道1号線)沿いに大きな鳥居。

平成十六年(2004)に完成した高層オフィスビル・虎ノ門琴平タワーと一体型になった境内。

平成十六年(2004)に完成した高層オフィスビル・虎ノ門琴平タワーと一体型になった境内。

ビルに囲まれた都心らしい境内となっている。

ビルに囲まれた都心らしい境内となっている。

鳥居の先は参道となっていて、奥に社殿が見える。

鳥居の先は参道となっていて、奥に社殿が見える。

鳥居を潜り右手に手水舎。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

龍の吐水口より水が出て身を清める事ができる。

この鳥居の対面にも同じく鳥居。

西鳥居と云う形。

西鳥居と云う形。

こちら側にも手水舎が設けられている。

こちら側にも手水舎が設けられている。

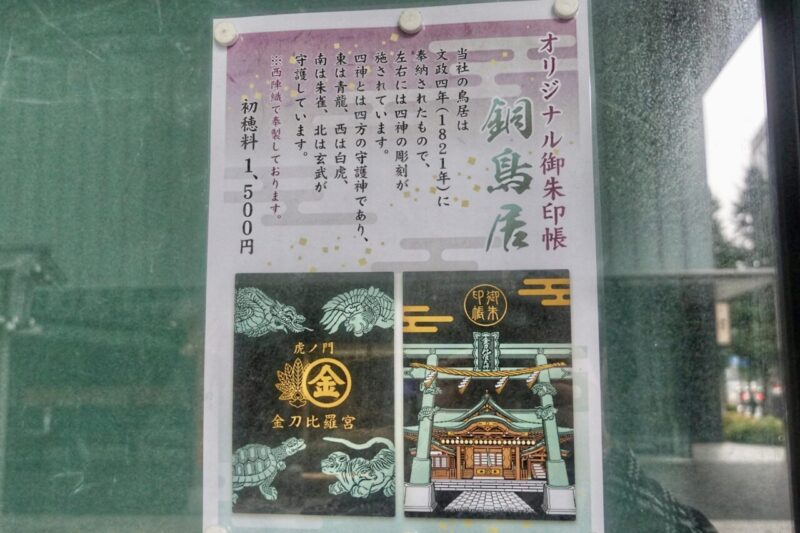

四神が飾られた江戸時代の銅鳥居・古い百度石

参道を進むと二之鳥居(銅鳥居)。

文政四年(1821)に奉納された青銅製の明神型鳥居。

文政四年(1821)に奉納された青銅製の明神型鳥居。

鳥居に青龍・白虎・朱雀・玄武の四神が飾られている珍しい意匠。

鳥居に青龍・白虎・朱雀・玄武の四神が飾られている珍しい意匠。

右側には朱雀・白虎の姿。

右側には朱雀・白虎の姿。

左側には青龍・玄武の姿を見る事ができる。

左側には青龍・玄武の姿を見る事ができる。

これらは上述した二代目歌川広重の浮世絵にも描かれていた鳥居。

これらは上述した二代目歌川広重の浮世絵にも描かれていた鳥居。

江戸時代の頃はこれら四神は金色に彩色されていた。

江戸時代の頃はこれら四神は金色に彩色されていた。

こうした珍しい意匠が残っている事は素晴らしく、現在は港区指定有形文化財となっている。

こうした珍しい意匠が残っている事は素晴らしく、現在は港区指定有形文化財となっている。

中国の神話に登場する天の四方の方角を司る霊獣。

青龍・白虎・朱雀・玄武。

四獣(しじゅう)、四象(ししょう)とも称される。

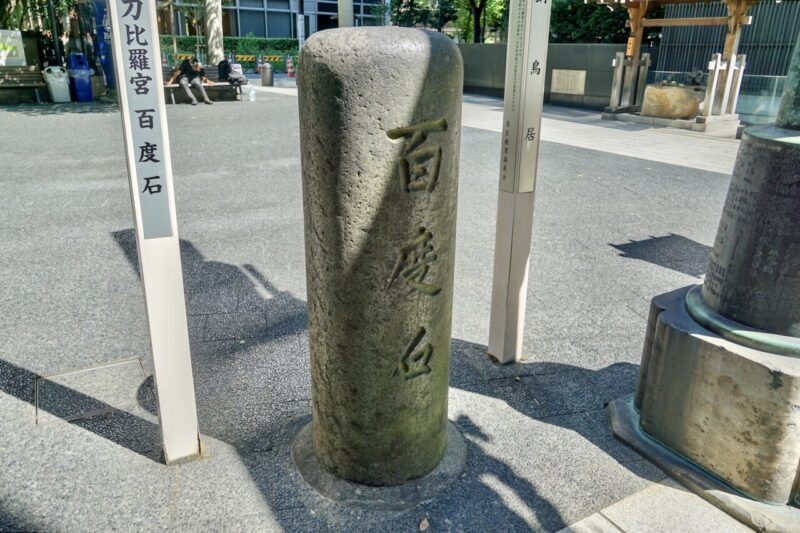

鳥居の前には百度石。

元治元年(1864)に奉納されたもの。

元治元年(1864)に奉納されたもの。

裏には「大願成就」の文字、心願が成就したお礼に奉納されたものなのが分かる。

裏には「大願成就」の文字、心願が成就したお礼に奉納されたものなのが分かる。

現在は港区の文化財に指。

現在は港区の文化財に指。

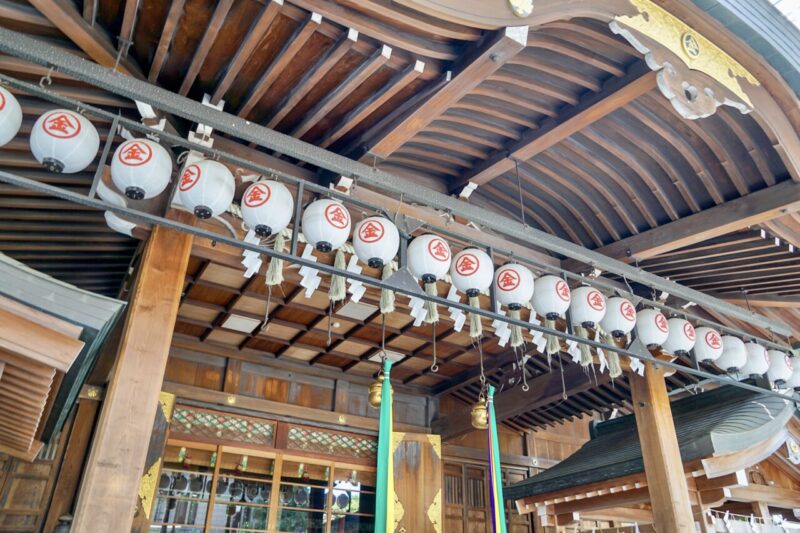

東京都選定歴史的建造物に選定された社殿

四神が施された鳥居の先に社殿。

旧社殿は東京大空襲によって焼失。

旧社殿は東京大空襲によって焼失。

昭和二十六年(1951)に再建された拝殿。

昭和二十六年(1951)に再建された拝殿。

建築家・伊東忠太による設計にて再建された。

建築家・伊東忠太による設計にて再建された。

平成十三年(2001)には東京都選定歴史的建造物にも選定。

平成十三年(2001)には東京都選定歴史的建造物にも選定。

現代的な高層オフィスビルの中に、こうした社殿が残る都心型の神社。

現代的な高層オフィスビルの中に、こうした社殿が残る都心型の神社。

明治から昭和期に活躍した建築家。

東京帝国大学名誉教授・早稲田大学教授。

西洋建築学を基礎にしながら日本建築を本格的に見直した第一人者。

日本建築を本格的に見直した第一人者で「法隆寺」が日本最古の寺院建築であることを学問的に示し日本建築史を創始。

明治二十七年(1894)の論文で、それまで「Architecture」は「造家」と訳されていたが「建築」という訳語がふさわしいと主張。

これにより造家学会は建築学会と改称、東京帝国大学工科大学造家学科は建築学科に改称した。

当宮以外にも多くの寺社の社殿を設計している。

本殿は昭和五十八年(1983)に再建されたもの。

拝殿・幣殿とは違い鉄筋コンクリート造にて再建された。

拝殿・幣殿とは違い鉄筋コンクリート造にて再建された。

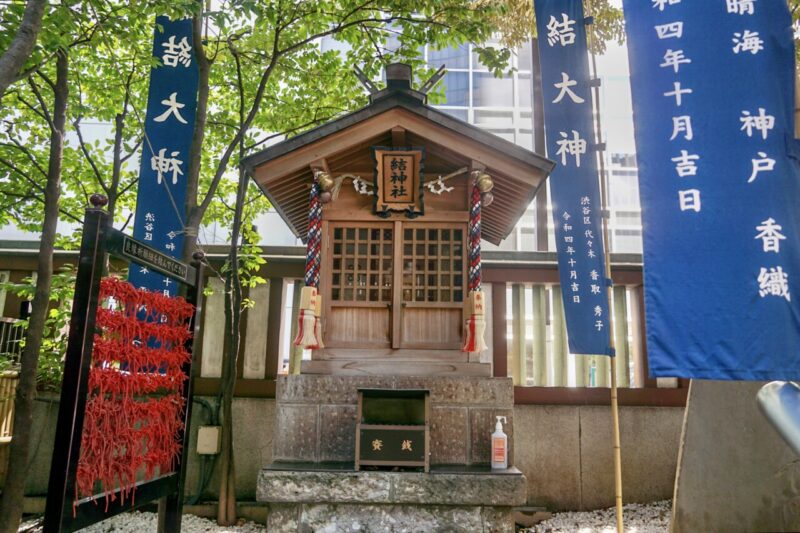

金運の神様の喜代住稲荷・縁結びと良縁祈願の結神社

社殿の右手に境内社が並ぶ。

手前にあるのが喜代住稲荷神社で、金運の神様として信仰を集めている。

手前にあるのが喜代住稲荷神社で、金運の神様として信仰を集めている。

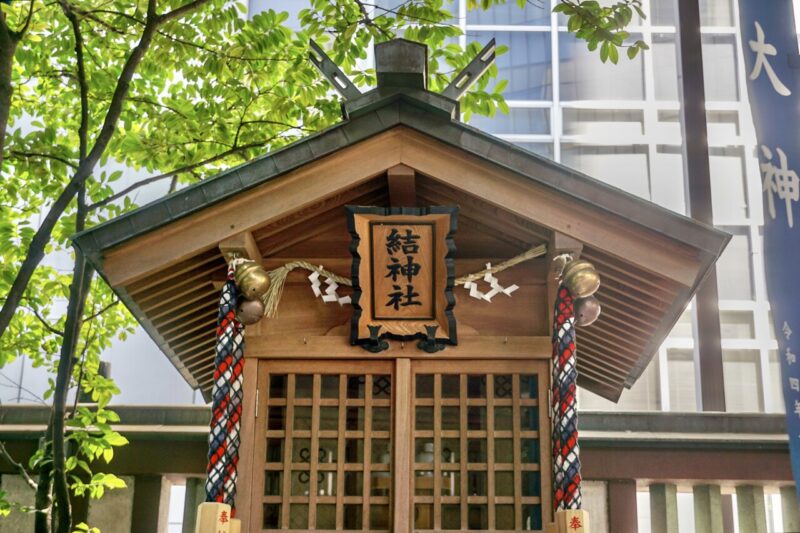

その左手にあるのが結神社。

古くから縁結びの御利益があるとされ、女性からの信仰が篤い。

古くから縁結びの御利益があるとされ、女性からの信仰が篤い。

良縁祈願セットを授与所で頒布。

良縁祈願セットを授与所で頒布。

赤い組紐を結神社に結んで祈願する。

赤い組紐を結神社に結んで祈願する。

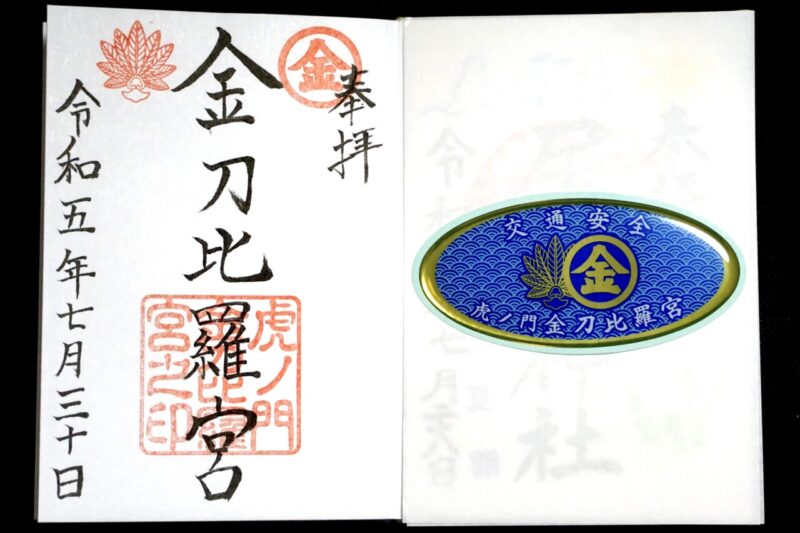

丸金と葉団扇の御朱印

御朱印は虎ノ門琴平タワー1Fに設置された授与所にて。

いつも丁寧に対応して下さる。

いつも丁寧に対応して下さる。

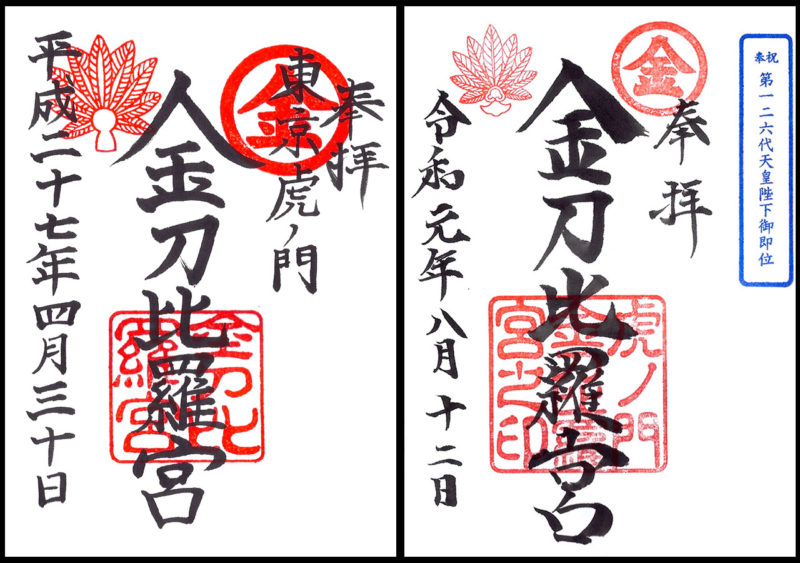

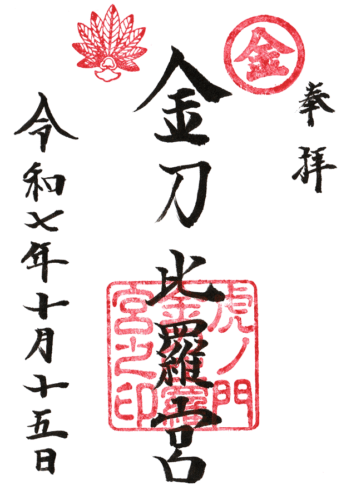

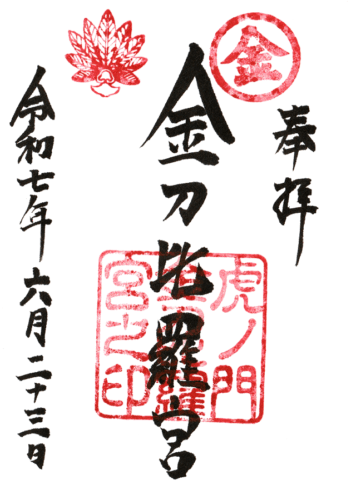

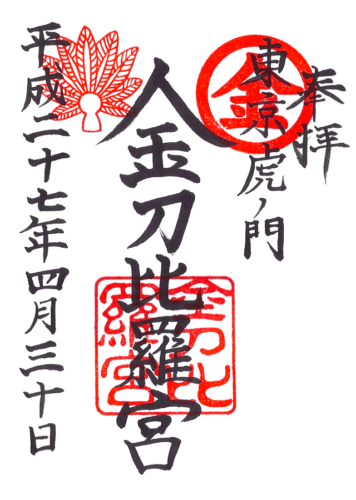

御朱印は右に「丸金」の社紋・左に「葉団扇」の社紋。

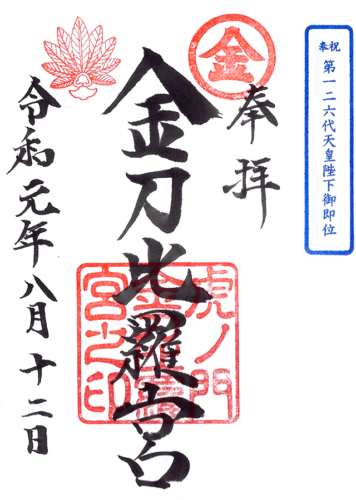

2015年に頂いた御朱印は「金刀比羅宮」の朱印であったが、2019年に頂いた御朱印は「虎ノ門金比羅宮之印」と朱印部分も変更に。

2015年に頂いた御朱印は「金刀比羅宮」の朱印であったが、2019年に頂いた御朱印は「虎ノ門金比羅宮之印」と朱印部分も変更に。

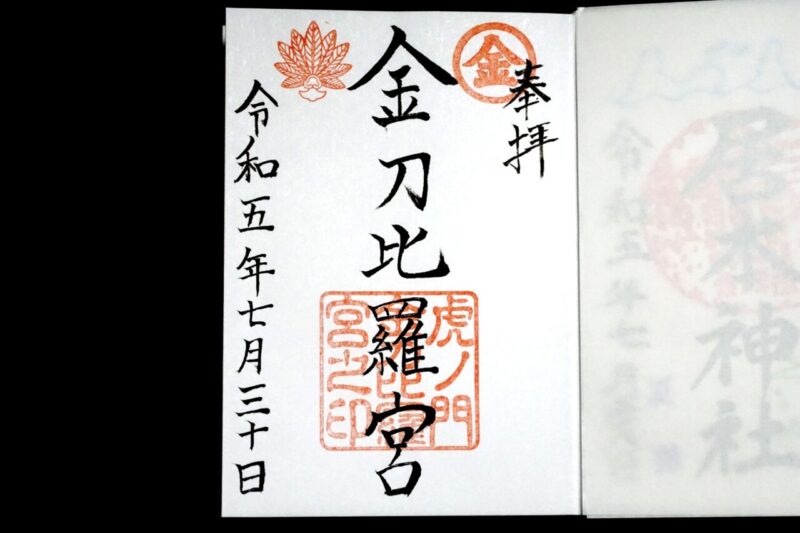

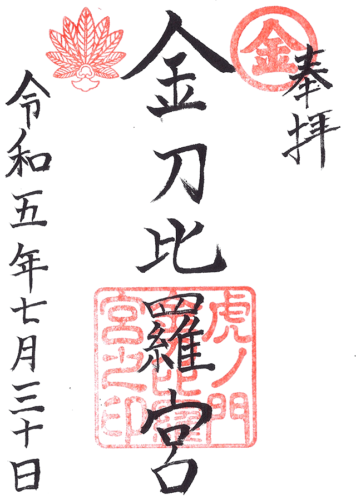

2023年に頂いた御朱印。

2023年に頂いた御朱印。

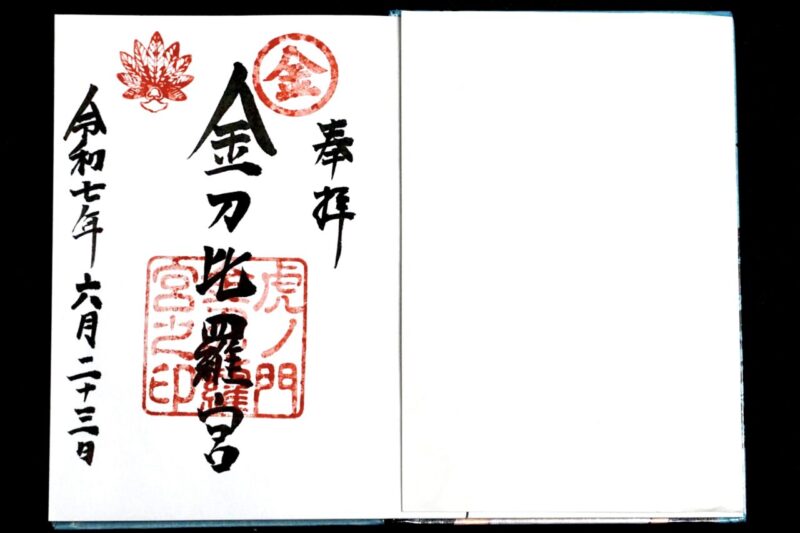

2025年に頂いた御朱印。

2025年に頂いた御朱印。

金毘羅信仰の総本宮である「金刀比羅宮」(香川県仲多度郡)の社紋は「丸に金」。

当宮ではそれに加え蔭紋として葉団扇を用いている。

当宮ではそれに加え蔭紋として葉団扇を用いている。これは江戸時代に崇敬者の間で「虎ノ門のこんぴらさまには天狗まします」と云われ、天狗がいると信仰された事に由来されている。

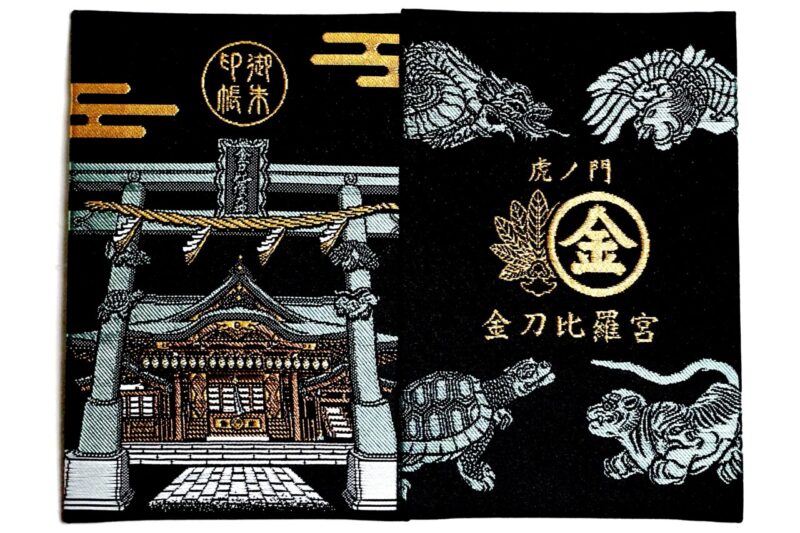

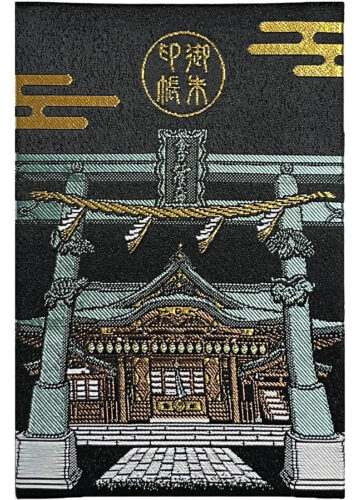

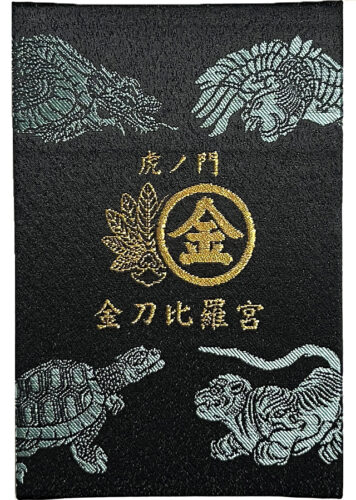

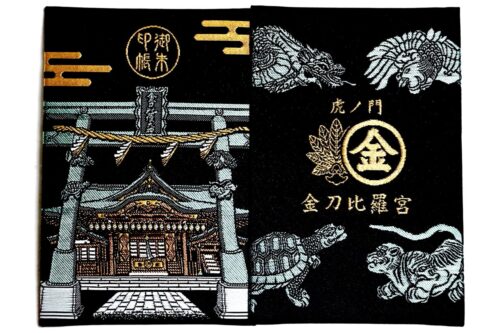

四神銅鳥居をメインにした御朱印帳・浮世絵御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

二代目歌川広重が描いた『江戸名勝図会 虎の門』が描かれたものと、銅鳥居と社殿のもの、ピンクの御朱印帳の3種類。

二代目歌川広重が描いた『江戸名勝図会 虎の門』が描かれたものと、銅鳥居と社殿のもの、ピンクの御朱印帳の3種類。

筆者が頂いたのは最新の銅鳥居と社殿の御朱印帳。

当宮のシンボルでもある銅鳥居をメインに配置。

当宮のシンボルでもある銅鳥居をメインに配置。

裏面には銅鳥居に装飾された四神を施している。

裏面には銅鳥居に装飾された四神を施している。

所感

虎ノ門琴平タワーの高層オフィスビルに併設する形で鎮座する「虎ノ門のこんぴらさま」。

新しく整備された境内ではあるが、見事な鳥居や社殿といったものを残しつつ、現代的なビルとの融合を図られていて、そのバランスが何とも独特で素敵に思う。

かつては丸亀藩・江戸藩邸の邸内社であったが、庶民の熱烈な要望により10日に限り開放し、多大な人気を博した当宮。

現在はオフィス街として発展した虎ノ門周辺において、近隣のオフィスに勤めている方で賑わう神社となっており、今もなお江戸時代と変わらず人気の神社なのは間違いない。

現代の都心の中でうまくやっていくための一つの形に違いない。

独特なバランスを保った素敵な良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:お気持ち(志納)

授与所にて。

- 通常

- 通常

- 通常

- 奉祝第一二六代天皇陛下御即位

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円・1,200円

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

最新の御朱印帳は当宮の銅鳥居をメインにデザイン。

裏面には銅鳥居に施されている四神の姿も。

透明の防水カバーも一緒についてくる。

大サイズ。

他に二代目歌川広重が描いた『江戸名勝図会』「虎の門」が描かれたものが1,500円。

汎用のピンクの御朱印帳が1,200円。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 社務所掲示

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:500円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2025/10/15(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2025/06/23(御朱印拝受)

参拝日:2023/07/30(御朱印拝受/ブログ内の画像撮影)

参拝日:2019/08/12(御朱印拝受)

参拝日:2015/04/30(御朱印拝受)

コメント