神社情報

大森諏訪神社(おおもりすわじんじゃ)

御祭神:建御名方神

社格等:村社

例大祭:5月第4土・日曜

所在地:東京都大田区大森西2-23-6

最寄駅:大森町駅・平和島駅

公式サイト:─

御由緒

当社御鎮座の年代は明らかではないが、その昔大森海岸袖ヶ浦へ着岸された御神体を村民が尊崇して一祠を建立したといわれ、御創建は、江戸初期ともいわれているが、区内の社寺の多くが鎌倉時代を機として其の源を発している事を考えると更に遡るものと思われる。古老の多くもこの様に語られ昭和三十九年には五百年祭が盛大に執行された。

御祭神の建御名方命は大国主命の第二子にましまして風水害や流行病を防ぎ農耕の神として又漁業の神としての信仰厚く、特に武神としてのほまれ高くはなはだ霊力強き神として氏子の崇神の念益々厚く、神威赫々として今日に至っている。

昭和十一年には村社に定められ、東京府下荏原郡大森村字山谷(東山谷-大森東二丁目、南山谷-大森西三丁目、北山谷-大森西二丁目)の鎮守であった。

昭和二十年戦災により社殿が焼失した為、昭和二十二年いち早く仮本殿を復興する事となり、御神体を本社より勧請し、氏子総代金子太郎右エ門宅に仮安置し、昭和二十三年本殿へご遷宮した。

現在の社殿(銅板葺流れ権現造)は昭和三十二年に復興され、境内には文政七年晃申歳再建の鳥居をはじめ、狛犬、燈籠、手水屋、玉垣、記念碑等が多数建立されている。又昭和五十四年には社務所を改築し、続く昭和五十六年には神楽殿の新築をし氏子崇敬者一丸となって神慮を畏み、氏神様を心のよりどころとして、豊かな人間生活形成の原点としてますます道の精華を発揮している。

尚伝承として、境内に一匹の白蛇が住んで祭礼の時氏子多数お参りして知らずに白蛇の尾端を踏んだので、古来祭礼には必ず雨が降ると伝へられている。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2019/06/11

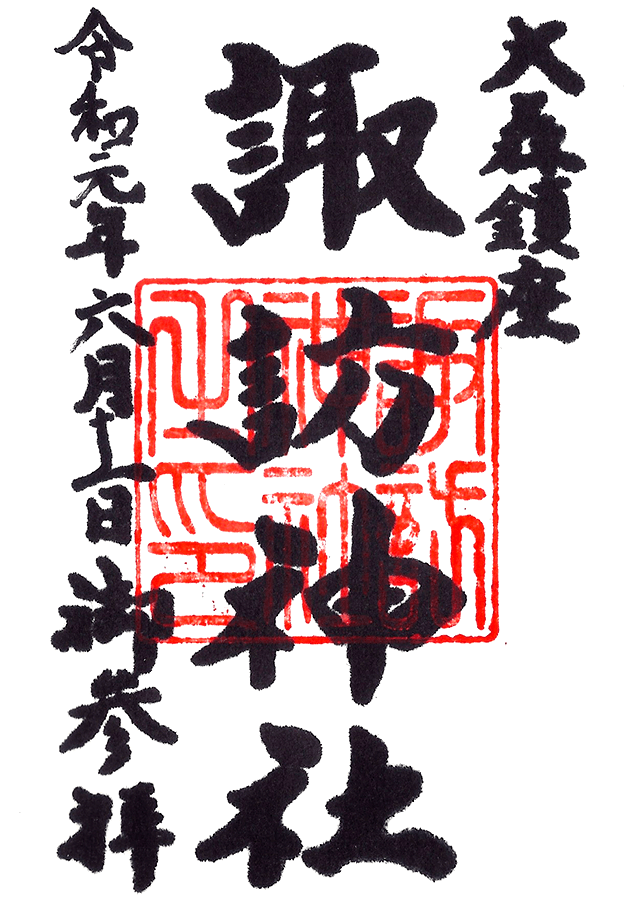

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

旧大森村山谷の鎮守・大森のお諏訪さま

東京都大田区大森西に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧大森村山谷の鎮守。

正式名称は「諏訪神社」であるが、他との区別から「大森諏訪神社」とさせて頂く。

氏子からの崇敬が篤く、氏子によって境内維持が行われている。

祭祀については「大森貴舩神社」が兼務する形となっている。

大森海岸へ着岸した御神体を祀り創建・漁業の神

創建年代は不詳。

その昔、大森海岸袖ヶ浦へ御神体が着岸。

その御神体を村民が尊崇して一祠を建立したのが起源とされている。

当社では口伝などから昭和三十九年(1964)に五百年祭が斎行。

根拠は不明ながら当社や氏子などは、室町時代の寛正五年(1464)を創建年としていると窺える。

また、当社の古い氏子の多くが、信濃国(現・長野県)から移住して来たとも伝わっていて、「諏訪大社」から勧請されたとも推測されている。

信濃国(長野県)一之宮「諏訪大社」を総本社とし、全国に広がっている信仰。

御祭神の建御名方命(たけみなかたのみこと)とその妃・八坂刀売命(やさかとめのみこと)は大和朝廷に屈しなかった出雲系の神とされ信仰を集めていた。

初め狩猟神として崇敬された後に武神とされ、日本第一大軍神と呼ばれた。

狩猟神事を執り行っていたことから、狩猟・漁業を守護する神社としても崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社・大森村山谷の鎮守

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(東大森村・西大森村・北大森村)

諏訪社

除地二十歩。村の中央にあり。これも北大森村に属す。祭礼は年々九月二十三日なり。

当時の大森村は、東大森村・西大森村・北大森村の3か村に分村。

『新編武蔵風土記稿』ではまとめて記載されており、北大森村に属している「諏訪社」として記されている。

こちらには記載されていないが北大森村の「山谷」と呼ばれる地域の鎮守であったと伝わっている。

当地から南側にかけての広い範囲だったとされる。

『新編武蔵風土記稿』には北山野・南山野といった小名として記載されている。

現在、大森山谷自治会が残るが、自治会の範囲は大森町駅の東側、大森中1丁目・大森東2丁目にかけての範囲となっている。

白蛇により祭礼には雨が降る伝承

上述の『新編武蔵風土記稿』には、「祭礼は年々九月二十三日なり」と記してある。

当社には以下のような白蛇の伝承が伝わっている。

当社の境内には一匹の白蛇が住んでいたと云う。

当社の祭礼の際、氏子多数がお参りして、知らずに白蛇の尾端を踏んでしまった。

それ以降、祭礼には必ず雨が降ると伝わる。

現在は5月第4土・日曜が例祭となっていて、江戸時代の9月23日(旧暦)とは違っているが、それでも例祭の日は雨が降る事が多いと云う。

浮世絵で見る江戸時代の大森

当時の大森は東海道沿いの地域として賑わった地域。

東海道五十三次の宿場としては入っていないものの、品川宿と川崎宿の中間に位置する事から「間の宿」として賑わい発展。

江戸時代の主要街道上で発達した施設の一種。

宿場と宿場の間に興り、発展した休憩用の施設で宿泊は禁止されていた。

海苔を収穫している様子を描いており、海苔は大森の特産品として有名であった。

街道沿いの茶屋では海苔茶漬を出す茶屋も多かったそうで、他に麦藁細工が名物で「川崎大師」参詣の帰りにみやげとして求める人が多く、江戸時代中期-末期には流行した史料が残っている。

明治以降の歩み・戦後の再建

明治に入り神仏分離。

当社は無格社(後に村社に昇格)であった。

明治五年(1872)、西大森村・東大森村・北大森村が合併して大森村が成立。

大森村の山谷の鎮守として崇敬を集めた。

現在の大森町駅は明治三十四年(1901)に山谷駅として開業。

その後、大森山谷駅に改称するものの、昭和二十四年(1949)に駅は廃止。

昭和二十七年(1952)に大森町駅として再開された経歴がある。

周辺が山谷と呼ばれていた事が分かるエピソード。

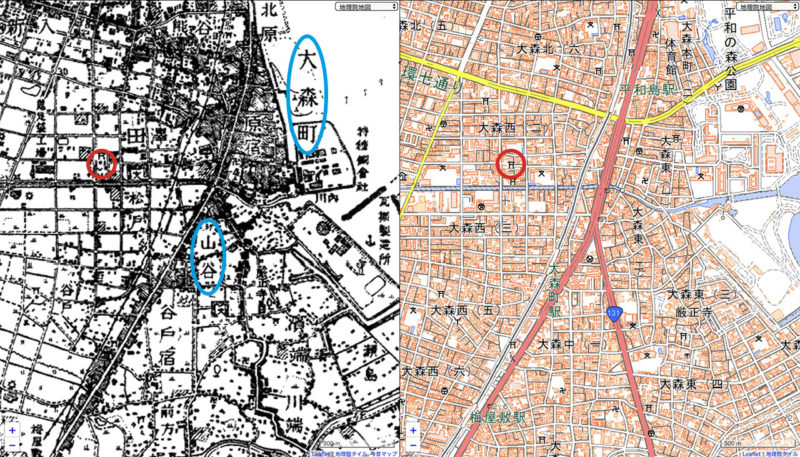

大正十一年(1922)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤丸で囲ったのが当社で、今も昔も変わらない。

当社より南東に山谷と云う名を見る事ができ、当社は山谷一帯の鎮守であった。

昭和十一年(1936)、村社に昇格。

現在も社号碑には「村社諏訪神社」の文字が残る。

現在も社号碑には「村社諏訪神社」の文字が残る。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって周辺は焼け野原となる。

当社の社殿も焼失。

昭和二十二年(1947)、仮本殿にて復興。

御神体は氏子総代宅に仮安置され、翌年本殿に遷宮された。

昭和三十二年(1957)、社殿を再建。

これが現在の社殿で改修されつつ現存。

これが現在の社殿で改修されつつ現存。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

開桜小学校近くの住宅街に鎮座・江戸時代の鳥居

最寄駅の大森町駅や平和島駅からは徒歩10分圏内。

住宅街に鎮座していて、社頭近くには児童公園、さらに区立開桜小学校があり、日中は子どもたちの声も賑やかに聞こえる事が多い。

住宅街に鎮座していて、社頭近くには児童公園、さらに区立開桜小学校があり、日中は子どもたちの声も賑やかに聞こえる事が多い。

石鳥居は古いもので、文政七年(1824)再建の刻が残る。

社号碑には「村社」の文字。

社号碑には「村社」の文字。

鳥居を潜って左手に手水舎。

水盤には社紋である梶の葉。

水盤には社紋である梶の葉。

水が張られていて綺麗に管理されている。

水が張られていて綺麗に管理されている。

戦前に奉納された個性的な尻跳ねの狛犬

鳥居の先に真っ直ぐの参道。

参道途中に朱色の旗幟が置かれているが、これは境内社・稲荷神社のもの。

参道途中に朱色の旗幟が置かれているが、これは境内社・稲荷神社のもの。

参道途中に一対の狛犬。

戦前の昭和十六年(1941)に奉納されたものだが、この狛犬がとてもユニーク。

戦前の昭和十六年(1941)に奉納されたものだが、この狛犬がとてもユニーク。

阿吽共にお尻を突き上げ威嚇するかのようなポーズ。

阿吽共にお尻を突き上げ威嚇するかのようなポーズ。

ぐっと構えた造形で、量産型が多かった時代の中ではとても個性的。

ぐっと構えた造形で、量産型が多かった時代の中ではとても個性的。

吽に至っては後ろ足が跳ねていて飛びかかっている最中のようにも見える。

吽に至っては後ろ足が跳ねていて飛びかかっている最中のようにも見える。

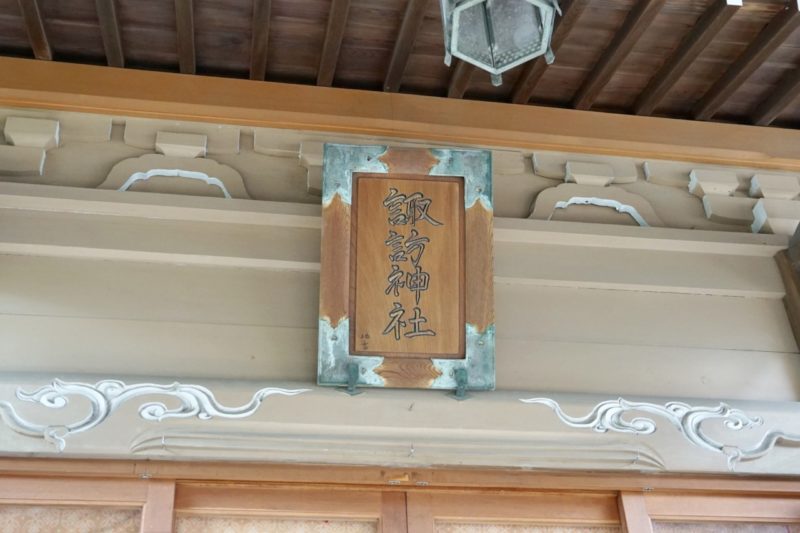

戦後再建の木造社殿には細かく美しい彫刻

正面には綺麗に保たれた木造社殿。

戦災によって旧社殿は焼失したものの、昭和二十二年(1947)に仮殿にて再建。

戦災によって旧社殿は焼失したものの、昭和二十二年(1947)に仮殿にて再建。

更に昭和三十二年(1957)に現在の社殿にて再建。

更に昭和三十二年(1957)に現在の社殿にて再建。

社殿には細かく美しい彫刻が施されているのが特徴。

社殿には細かく美しい彫刻が施されているのが特徴。

戦後復興の中でこうした社殿にて再建された事は、氏子による並々ならぬ崇敬の賜物であろう。

戦後復興の中でこうした社殿にて再建された事は、氏子による並々ならぬ崇敬の賜物であろう。

木鼻の獅子、さらに龍の彫刻など、こだわりを見せている。

木鼻の獅子、さらに龍の彫刻など、こだわりを見せている。

平成十六年(2004)には社殿を改修。

平成十六年(2004)には社殿を改修。

綺麗に維持されまだ新しさすら感じる良い社殿。

綺麗に維持されまだ新しさすら感じる良い社殿。

境内社に諏訪神社下社・稲荷神社

社殿の左手に境内社。

諏訪神社の下社とされる境内社。

諏訪神社の下社とされる境内社。

御祭神は八坂刀賣命(やさかとめのみこと)で、本社の御祭神・建御名方命(たけみなかたのみこと)の妃神とされる。

御祭神は八坂刀賣命(やさかとめのみこと)で、本社の御祭神・建御名方命(たけみなかたのみこと)の妃神とされる。

諏訪信仰の総本社「諏訪大社」(長野県諏訪湖周辺)では、上社(本宮・前宮)と下社(秋宮・春宮)が鎮座。

下社に祀られるのが八坂刀賣命(やさかとめのみこと)。

都内でこうして下社として祀る形は比較的珍しい。

鳥居を潜ってすぐ右手に稲荷神社。

参道にまで多くの旗幟が置かれ地域から信仰を集めている。

参道にまで多くの旗幟が置かれ地域から信仰を集めている。

御朱印は社務所にて氏子さんによる対応

御朱印は社務所にて。

氏子会による社務所になっていて、氏子さんが対応して下さる。

氏子会による社務所になっていて、氏子さんが対応して下さる。

御朱印には「諏訪神社之印」の朱印。

社号部分は印判になるが「諏訪大社」宮司の揮毫による印判だと云う。

社号部分は印判になるが「諏訪大社」宮司の揮毫による印判だと云う。

所感

旧大森村山谷の鎮守として崇敬を集めた当社。

大森海岸に御神体が着岸して祀った事を起源としているように、当時はもっと海が近く漁村であった当地周辺の「漁業の神」として信仰を集めた事が窺える。

もともと諏訪信仰が狩猟・漁業を守護する神社として広まった面もあり、更に当地周辺には信濃国(現・長野県)からの移民も多かったとも伝わる事から、諏訪信仰が根付いていたのだと思われる。

長い間、専任の神職がおらず、祭祀については「大森貴舩神社」が兼務している形となっている。

その中で氏子による整備や維持が行われている事が素晴らしく、社殿もとても立派なもの。

氏子から今も篤い崇敬を集めている事が伝わる良い神社である。

神社画像

[ 鳥居・社号碑 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 天水桶 ]

[ 諏訪神社下社 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 石碑 ]

[ 社務所 ]

[ 神楽殿 ]

[ 神輿庫 ]

[ 案内板 ]

コメント