目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

板橋区最古の神社・徳丸天神様

東京都板橋区徳丸に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧徳丸郷(板橋区徳丸・高島平・新河岸地区)の鎮守。

正式名称は「北野神社」だが、他との区別のため「徳丸北野神社」と称される事が多い。

地域の方々からは「徳丸天神様」と呼ばれ親しまれている。

長徳元年(995)創建と伝わる古社で、板橋区最古の神社とされる。

創建時から1年も休まず行われている特殊神事「田遊び神事」は国重要無形民俗文化財であり、板橋区と区民が制定した「板橋十景」にも指定され、地域の中核神社として信仰を集める。

神社情報

徳丸北野神社(とくまるきたのじんじゃ)

御祭神:菅原朝臣道真公

社格等:村社

例大祭:2月11日(春季大祭)・9月19日(秋季大祭)

所在地:東京都板橋区徳丸6-34-3

最寄駅:高島平駅・東武練馬駅

公式サイト:https://tokumarutenjin-kitanojinja.jimdofree.com/

御由緒

当社所蔵の「武蔵國豊嶋郡徳丸郷天神宮紀」によれば「當社は天満天神なり。往昔、此の処ろに古木の霊梅あり。一條院正暦年中(990年-994年)に里人等大勢の者が疫癘の為に暴死した。此の時、里人の或る者が、梅下に寄って疫癘の癒えんことを祈斜し謹拝して去った。将に其の効しを得るなり。斯く祈ることにより奇妙な効果が得られたことは、即ち是の誠の美精に徹する所ろ、鬼神の物に感ずる所以にして奇怪と云うに非ず。およそ、梅は聖廟天神の珍愛する所なり。これを以て念いを山州葛野郡に通わし、當里に祠を設けて天満宮と号す。人皇第六十六代一條院長徳元年乙未(995年)正月十一日御幣帛を捧げ、大前に田夫の業を以て俳優となし、神威を安んじ奉る。今の田阿曽美の祭り是れなり」とある。江戸時代には、天神社又は天満宮の社号であったが、明治六年から北野神社と改称された。(境内の掲示より)

歴史考察

疫病退散の梅の木・菅原道真公を祀る

社伝によると、長徳元年(995)に創建と伝わる。

京都の「北野天満宮」より菅原道真公の御分霊を勧請して創建されたと云う。

正暦年間(990年-995年)、当地で疫病が流行し多くの里人が疫病によって死に絶えた。

ある日、里人の徳麿(とくまろ)の霊夢に、当地にある梅の古木に疫病退散を祈願するようお告げがあったため、お告げの通り梅下に寄って疫病退散の祈願をしたところ、不思議な霊験があり疫病はことごとく去っていったと云う。

当社蔵の『天神宮紀』によると徳丸の地名は徳麿(とくまろ)に由来するとある。

諸説あるものの徳麿は当社を創建した他、当地周辺を開墾した人物とも伝わる。

梅の木は昔から菅原道真公が愛した木と知られていたため、この不思議な霊験は菅公によるものに間違いないとして、京都の「北野天満宮」より御分霊を勧請し祠を建立したのが始まりである。

平安時代の貴族・学者・政治家。

忠臣として名高く寛平の治を支えた右大臣にまで昇りつめた。

家格の低い道真へ反感を持った貴族により大宰府へ左遷され現地で没した。

死後は対立した貴族たちが死亡、朝議中の清涼殿が落雷して朝廷要人に死傷者が出た。

これらは道真が怨霊と化したものと信仰され、天満天神として天神信仰の対象となった。

その後は神格化が進み「学問の神」として信仰を集めている。

菅原道真は梅の木を愛でた事で知られ、政争に敗れて京から太宰府に左遷された際に以下の歌を詠んでいる。

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」

現代語訳「東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。大宰府に行ってしまった主人(私)がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ。」

その梅が京から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」がよく知られている。

徳丸郷の鎮守「天神社」「天満宮」と称され崇敬を集めた。

創建以来1年も休まず1,000年以上続く田遊び神事

当社が創建した長徳元年(995)。

同年正月11日、御幣帛を捧げ、神前で稲作の農作業の様子を演じて神威を安んじ奉った。

これが今も伝わる「田遊び神事」で、創建以来1年も休まず続けられている。

長徳元年(995)以来欠かさず続く特殊神事。

国重要無形民俗文化財に指定。

毎年2月11日(旧暦正月11日)の18時より行われ、苗代作りから収穫に至るまでの1年の農耕作業を模し、五穀豊穣・子孫繁栄を祈願する。

毎年2月11日(旧暦正月11日)の18時より行われ、苗代作りから収穫に至るまでの1年の農耕作業を模し、五穀豊穣・子孫繁栄を祈願する。幕府の鷹狩場や砲術訓練所とされた徳丸ヶ原

江戸時代になると徳丸より北側の全域は「徳丸ヶ原」と呼ばれる地域となる。

大部分が広大な平原として幕府の鷹狩場に指定された。

徳丸本村・徳丸脇村・徳丸四葉村・西台村・上赤塚村・下赤塚村・成増村といった周辺の村一帯を総称して呼んだもので、幕府の天領(幕府直轄領)であった。

現在の高島平あたりには今も「徳丸ヶ原公園」などの名が残る。

当社が鎮守する徳丸の麓に広がる荒原と云う意味で「徳丸ヶ原」と呼ばれた。

広大な平原であり、幕府の鷹狩場に指定。

特に北側は湿地帯であったため江戸後期から幕末になると高島秋帆が洋式調練を行い砲術訓練所としても利用された。

そうした中、当社は徳丸本村・徳丸脇村の鎮守として崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(徳丸本村・徳丸脇村)

天神社

村の鎮守なり。毎歳正月十一日田遊祭と云神事あり。

末社。妙義。疱瘡神。

神職。大野摂津、吉田家の配下なり。

徳丸本村・徳丸脇村の「天神社」と記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあるように、徳丸本村などの鎮守であった事が記されている。

更に「毎歳正月十一日田遊祭と云神事あり」と記載されていて、これが今も続く「田遊びの神事」である。

神職として吉田神道の吉田家配下で大野摂津と云う人物が記されている。

明治以降の歩み・米どころとして発展・戦後の再建

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列する。

明治六年(1873)、社号を「北野神社」へ改称。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、徳丸本村・徳丸脇村・四ツ葉村・下赤塚村・上赤塚村・成増村が合併し、赤塚村が成立。

当社は赤塚村の徳丸地区の鎮守とされた。

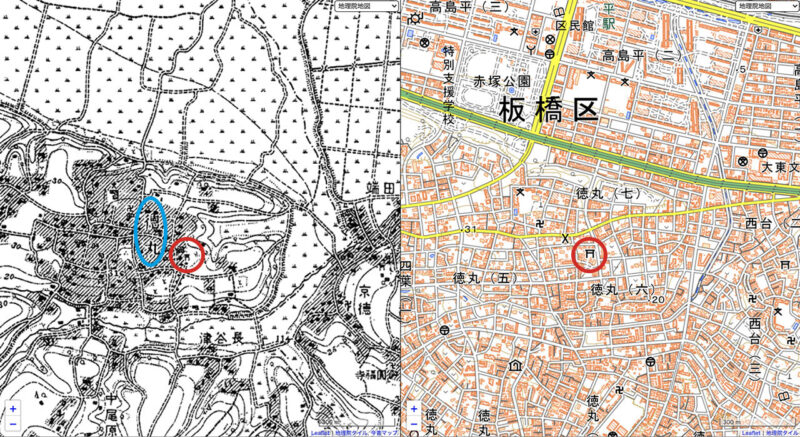

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

「徳丸」の地名を見る事ができ、当社は一帯の鎮守であった。

当社より北側には田園が広がっている事が分かる。

これがかつて幕府の天領で徳丸ヶ原と呼ばれた一帯。

徳丸ヶ原は民間に払い下げられ水田として開拓。

湿地帯であったため開墾は困難を極めたが、その後は「徳丸田んぼ」「赤塚田んぼ」と呼ばれ東京屈指の米処として発展。

昭和初期は東京都の米の7割を生産する程であった。

当社や「赤塚諏訪神社」の「田遊び神事」が今も続いている事が感慨深い。

昭和四年(1929)、社殿を造営。

戦後になり境内整備が進む。

昭和四十一年(1966)、旧社殿の老朽化につき新社殿を造営。

昭和五十一年(1976)、「田遊び神事」が国重要無形民俗文化財に指定。

平成十五年(2003)、区制施行70周年を記念した「板橋十景」に「田遊び」が選定。

令和元年(2019)、社殿の修復・改修が行われる。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

徳丸槙の道に面して鎮座・江戸中期の鳥居が現存

最寄駅の高島平駅や東武練馬駅からは徒歩15分ほどの距離。

徳丸槙の道と呼ばれる道に面して一之鳥居。

徳丸槙の道と呼ばれる道に面して一之鳥居。

古く趣を感じる石鳥居。

古く趣を感じる石鳥居。

宝暦五年(1755)の鳥居が現存していてとても古い。

宝暦五年(1755)の鳥居が現存していてとても古い。

こうした鳥居が大きな損傷もなく残っているのは素晴らしい。

こうした鳥居が大きな損傷もなく残っているのは素晴らしい。

享和三年(1803)の扁額には「北野神社」とあり、江戸時代の頃には「天神社」と呼ばれる事が多かった当社だが、既に「北野神社」とも称されていた事が窺える。

享和三年(1803)の扁額には「北野神社」とあり、江戸時代の頃には「天神社」と呼ばれる事が多かった当社だが、既に「北野神社」とも称されていた事が窺える。

鳥居を潜ると参道。

参道には後述する境内社などが置かれている。

参道には後述する境内社などが置かれている。

その先に道路を挟んで二之鳥居。

平成十三年(2001)に建立された二之鳥居。

平成十三年(2001)に建立された二之鳥居。

創建1000年記念で建立された「北野神社」の社号碑。

創建1000年記念で建立された「北野神社」の社号碑。

その隣には国重要無形民俗文化財に指定された「田遊び」を記念した碑。

その隣には国重要無形民俗文化財に指定された「田遊び」を記念した碑。

天神さまらしい神牛像(撫で牛)・江戸時代の狛犬

二之鳥居を潜って左手に手水舎。

梅紋の水盤で身を清める事ができる。

梅紋の水盤で身を清める事ができる。

その先、参道の左手に神牛像(撫で牛)。

氏子によって奉納された神牛像。

氏子によって奉納された神牛像。

牛と梅の木で天神さまらしい境内。

牛と梅の木で天神さまらしい境内。

天神信仰の御祭神である菅原道真公と牛との関係は深く様々な伝承が残る。

・道真の出生年は丑年

・道真には牛がよくなつき、道真もまた牛を愛育した

・太宰府へ下る際に白牛が刺客から道真を守った

・道真の葬送の列が進む中、御遺体を乗せた車を引く牛が臥して動かなくなったため、そこを墓所と定めた

など他にも道真と牛にまつわる伝承や縁起が数多く存在するため、牛は天神信仰の神使とされる。

拝殿前に一対の狛犬。

幕末の文久三年(1863)に奉納された狛犬。

幕末の文久三年(1863)に奉納された狛犬。

子持ちで良い江戸流れの狛犬。

子持ちで良い江戸流れの狛犬。

令和の改修で綺麗になった社殿・覆殿の本殿

参道の正面に社殿。

旧社殿老朽化のため昭和四十一年(1966)に造営された拝殿。

旧社殿老朽化のため昭和四十一年(1966)に造営された拝殿。

令和元年(2019)に改修工事が行われ、その姿もかなり綺麗なものに。

令和元年(2019)に改修工事が行われ、その姿もかなり綺麗なものに。

令和の改修で新しくなった箇所と昭和の造営の箇所がまだ見分けが付く。

令和の改修で新しくなった箇所と昭和の造営の箇所がまだ見分けが付く。

梅紋の彫刻なども残り美しい木造社殿。

梅紋の彫刻なども残り美しい木造社殿。

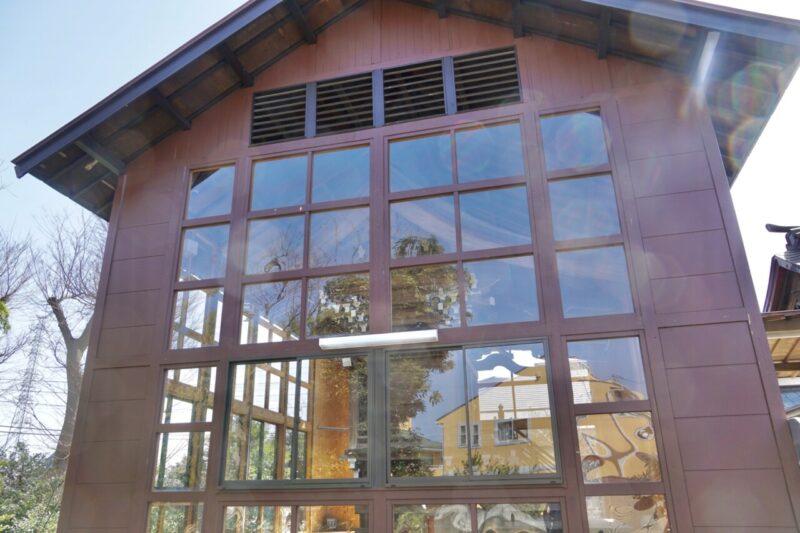

本殿は覆殿で保護された形。

かなり大きな覆殿が設けられていて覆殿は昭和四十一年(1966)に造営された。

かなり大きな覆殿が設けられていて覆殿は昭和四十一年(1966)に造営された。

ガラス張りの覆殿に改修されたため中の本殿を見る事ができるのは有り難い。

ガラス張りの覆殿に改修されたため中の本殿を見る事ができるのは有り難い。

写真だと伝わりにくいが彫刻も施された本殿。

写真だと伝わりにくいが彫刻も施された本殿。

こうして大切に保存されている事からも地域からの崇敬の気持ちが伝わる。

こうして大切に保存されている事からも地域からの崇敬の気持ちが伝わる。

境内社・出羽三山神社・富士塚もある境内

境内には境内社が多数鎮座。

一之鳥居からの参道途中に天王神社。

一之鳥居からの参道途中に天王神社。

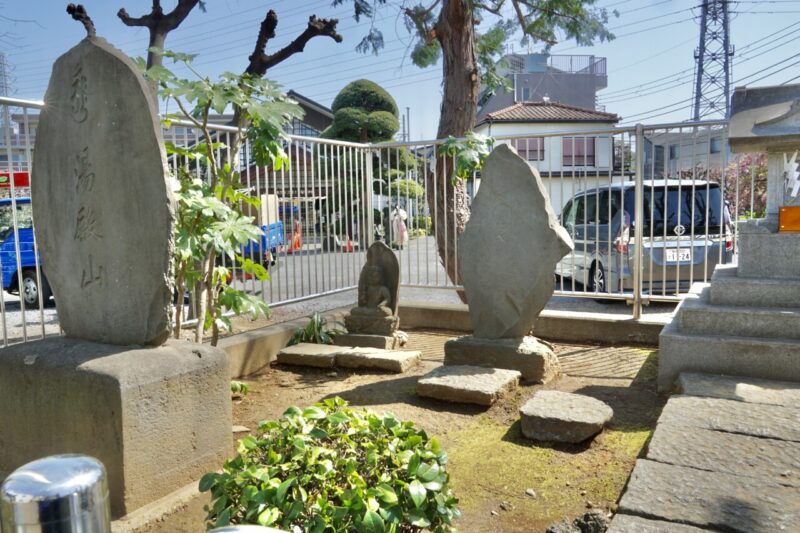

その先に出羽三山神社の一画が整備されている。

その先に出羽三山神社の一画が整備されている。

300年以上前から当地に出羽三山への講があり今も篤く崇敬されている。

300年以上前から当地に出羽三山への講があり今も篤く崇敬されている。

信仰の歴史を伝える数々の石碑も。

信仰の歴史を伝える数々の石碑も。

境内には水神社の碑。

さらに浅間神社の小祠。

さらに浅間神社の小祠。

かなり小さな形になっているが富士塚の扱いで「徳丸富士塚」と称される。

かなり小さな形になっているが富士塚の扱いで「徳丸富士塚」と称される。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

更に境内社が並ぶ一画。

祖霊社。

祖霊社。

新しくなった須賀神社・稲荷神社。

新しくなった須賀神社・稲荷神社。

更に参道の左手にも境内社。

こちらも改修で新しくなった天祖神社・石上神社・三峯神社・杵築神社・稲荷神社。

こちらも改修で新しくなった天祖神社・石上神社・三峯神社・杵築神社・稲荷神社。

御朱印・兼務社3社の御朱印も・隣には郷土芸能伝承館

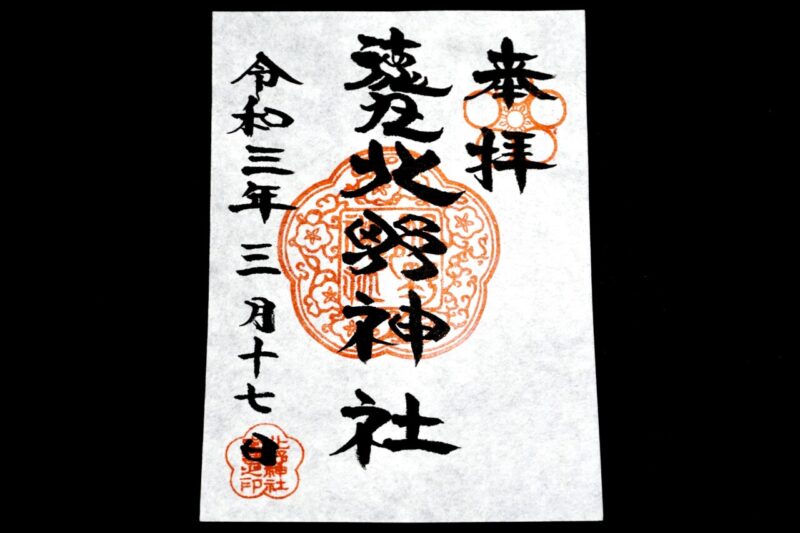

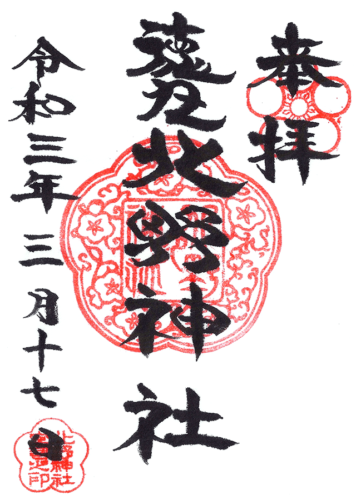

御朱印は「徳丸北野神社」の朱印で、梅の輪郭に梅の花をあしらったもの。

更に梅の社紋と「北野神社宮司之印」の朱印。

更に梅の社紋と「北野神社宮司之印」の朱印。

また当社の駐車場に隣接する形で板橋区立郷土芸能伝承館が設置されている。

当社に伝わる田遊び神事が国重要無形民俗文化財に指定されているように、こちらは板橋区の郷土芸能を伝承する場として利用されている。

当社に伝わる田遊び神事が国重要無形民俗文化財に指定されているように、こちらは板橋区の郷土芸能を伝承する場として利用されている。

所感

板橋区徳丸地域の鎮守として崇敬を集めた当社。

板橋区最古の神社とされ、江戸時代には板橋区域では唯一神主がいたように、古くから地域を代表する神社として崇敬を集めた事が窺える。

創建以来1年も途切れる事なく行われている特殊神事の「田遊び神事」は、国の重要無形民俗文化財に指定されていて、現在では田園風景はなくなってしまったものの、古くからの民俗を今も伝える。

昭和初期までは東京屈指の米どころとして栄えたのも、こうした田遊びによる部分もあったのかもしれない。

天神様と云うと学問の神様と信仰を集める事が多く、当社もそういった一端はあるものの、古くから五穀豊穣や子孫繁栄を祈念し、創建も疫病退散を由来としていたりと地域に密着している神社なのがよく伝わる。

徳丸地域の歴史と信仰、さらに民俗を伝える実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※夏詣など季節に応じた限定御朱印を用意する事あり。

※兼務社「大松氷川神社」「北町浅間神社」「四葉稲荷神社」の御朱印対応も可能。

参拝情報

参拝日:2021/03/17

コメント