目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

志村7ヶ村の総鎮守・厄除けの神様

東京都板橋区志村に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、旧志村7ヶ村の総鎮守。

正式名称は「熊野神社」だが、他との区別のため「城山熊野神社」と称される事が多い他、地名を冠して「志村熊野神社」とも称される。

平安時代に当地の豪族・志村将監が熊野権現を勧請した事に始まる古社。

志村城が築城されると城内の守護神とされ、当社の鎮座地は志村城跡(二の丸)。

古くから災いを払ってくれる厄除けの神として信仰を集めている。

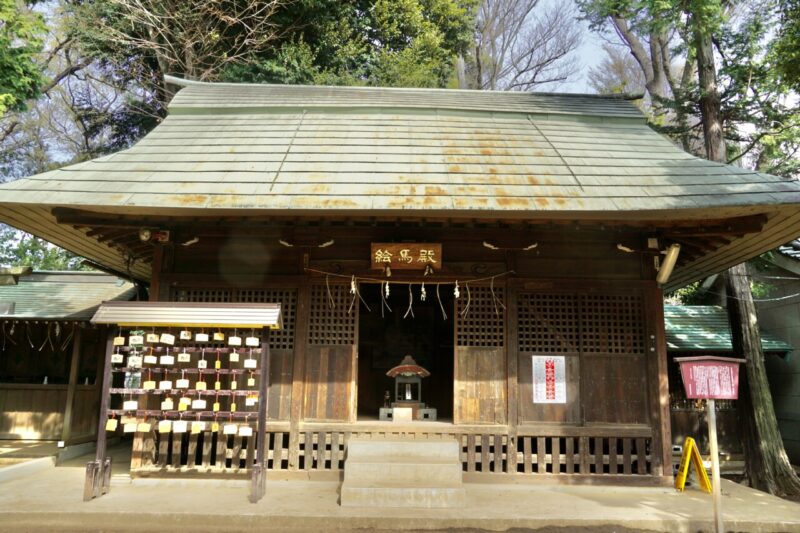

旧拝殿を利用した絵馬殿には貴重な絵馬の数々が納められ、板橋区の有形文化財に指定。

境内には幼稚園や保育園があり、小学校も隣接していたりと、地域の幼児教育と結びついた神社となっている。

神社情報

城山熊野神社(しろやまくまのじんじゃ)

御祭神:伊邪那岐命・伊邪那美命・事解男命

社格等:郷社

例大祭:9月19日

所在地:東京都板橋区志村2-16-2

最寄駅:志村三丁目駅

公式サイト:─

御由緒

後朱雀天皇の長久三年(1042年)この地の豪族志村将監が紀州熊野より勧請したものと伝えられています。

天喜年中八幡太郎義家が父頼義と共に奥州追討のとき武運長久の祈願をしました。

康正二年(1456年)千葉隠岐守信胤が、西部に城砦を築き城内鎮守として厚く崇敬しました。

社殿西側の低地は本丸と二の丸との間にあった空濠の跡です。(境内の掲示より)

歴史考察

平安時代に豪族の志村将監によって創建

社伝によると、長久三年(1042)に創建と伝わる。

当地の豪族・志村将監が紀州熊野より熊野権現を勧請したと云う。

武蔵国の名族である坂東八平氏秩父氏流の豊島氏の流れを汲む一族。

武蔵国豊島郡志村郷(現・板橋区志村)を本拠としていた。

熊野三山(現・和歌山県)に祀られる神々である熊野権現を祀る信仰。

熊野三山とは、和歌山県の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3つの神社の総称で、全国に3,000社近くある「熊野神社」の総本社にあたる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

志村氏は当地に居を構え城館を築いていたと見られ、これが後の志村城となる。

源頼義・義家父子が武運長久を祈願

天喜年間(1053年-1058年)、前九年の役で源頼義・義家父子が奥州に向かう途中、当社に立ち寄り武運長久を祈願。

奥州の陸奥守に任命された源頼義(みなもとのよりよし)が、奥州(陸奥国)で半独立的な勢力を形成していた有力豪族・安倍氏を滅亡させた戦い。

源頼義とその嫡男で「八幡太郎」を名乗った源義家(みなもとのよしいえ)の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝が出ており、室町幕府を開いた足利尊氏も祖としたため、「前九年の役」は神話化されていく事となる。

河内源氏2代目棟梁。

長男は八幡太郎と称した源義家で知られる。

源頼義(みなもとのよりよし)の嫡男で、「石清水八幡宮」(京都府八幡市)で元服したことから「八幡太郎」と称し、関東圏の八幡信仰の神社の伝承にその名を見る事も多く、新興武士勢力の象徴とみなされた。

義家の家系からは、鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府を開いた足利尊氏が出ており、武門の棟梁としての血脈として神話化されていく。

その際に当社に源氏の氏神である八幡社を奉斎したとも伝わる。

千葉氏による志村城の築城・城内の守護神とされる

康正二年(1456)、馬加氏によって下総国を追われた千葉氏が武蔵国へ逃れる。

千葉氏の宗家である千葉自胤は赤塚城の城主となった。

現在の「赤塚公園」「赤塚溜池公園」にあった城。

康正二年(1456)に武蔵千葉氏当主・千葉自胤(ちばよりたね)によって築城。

赤塚城を居城とした赤塚千葉氏は後北条氏の有力な家臣として活躍。

しかし天正十八年(1590)に豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡したため、赤塚城も廃城となっている。

現在は赤塚城址として赤塚公園や赤塚溜池公園となっていて現在も多くの遺構が残る。

同年、千葉氏一族の千葉信胤が志村城に入る。

信胤は当社の西部に城砦を築き、当社を志村城の城内守護神として篤く崇敬したと云う。

現在の当社や「区立志村小学校」「志村城山公園」にあった城。

元は平安時代よりこの地に居を構えた豪族・志村氏の城館であったと見られる。

康正二年(1456)に武蔵千葉氏一族の千葉信胤(ちばのぶたね)が、大規模な改築を行い城郭化させ、赤塚城の支城として整備された。

当社があった場所は二の丸で、志村小学校のあたりが本丸であった。

その後は大永四年(1524)に北条氏綱に攻められ落城、後北条氏の支配となり、天正十八年(1590)に豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡したため、志村城も廃城となったと推測されている。

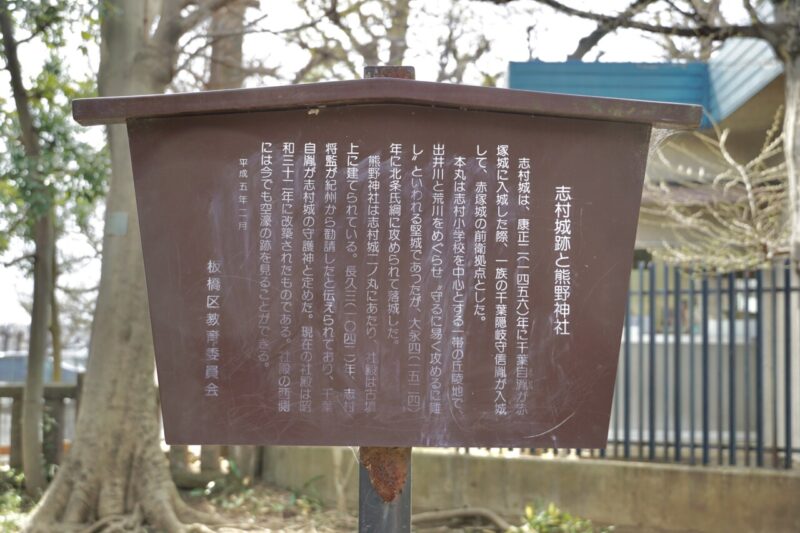

現在の当社境内には「志村城跡」の石碑が置かれている。

当社周辺は志村城の二の丸であった。

当社周辺は志村城の二の丸であった。

志村7ヶ村の総鎮守・新編武蔵風土記稿から見る当社

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡。

後北条氏の支配下となっていた志村城も廃城されたと見られる。

志村城の城内に鎮座し城内守護神であった当社は、周辺の志村7ヶ村の総鎮守となり崇敬を集めた。

志村・小豆沢村・根葉村・前野村・中台村・西台村・蓮沼村の7つ。

志村城があった当社が鎮座する志村が周辺の村の中心であった。

前野村・中台村・西台村といった村名も志村から見た位置に由来している事からも分かる。

当社はこれら一帯の総鎮守とされた。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(志村)

熊野社

社後丘上石祠に彌陀薬師観音の像を彫る。是を奥の院と唱ふ。古は當村及び小豆澤・根葉・前野・中臺・西臺・蓮沼等七ヶ村の鎮守なりしが、今は當村と中臺村のみの鎮守となれり。社地は則城蹟なりと云。延命寺持。

末社。八幡。

志村の「熊野社」と記されているのが当社。

「社後丘上石祠に彌陀薬師観音の像を彫る。是を奥の院と唱ふ。」とあり、この石祠に長久三年(1042)と刻してあったと云う。

「古は當村及び小豆澤・根葉・前野・中臺・西臺・蓮沼等七ヶ村の鎮守なりし」とあるように志村7ヶ村の総鎮守であったが、「今は當村と中臺村のみの鎮守」とあり、この頃には志村と西台村のみの鎮守になっていた。

「社地は則城蹟なりと云」とあり、この頃から志村城の城跡に鎮座していた事が記されている。

別当寺は「延命寺」(板橋区志村1)であった。

明治以降の歩み・郷社へ昇格・戦後の社殿造営

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列する。

明治十四年(1881)、拝殿を造営。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、志村・小豆沢村・本蓮沼村・前野村・中台村・西台村・上蓮沼村・根葉村が合併し、志村が成立。

当社は一帯の総鎮守とされた。

明治三十三年(1900)、本殿を改築。

この時の本殿は現在は招魂社の社殿として現存。

この時の本殿は現在は招魂社の社殿として現存。

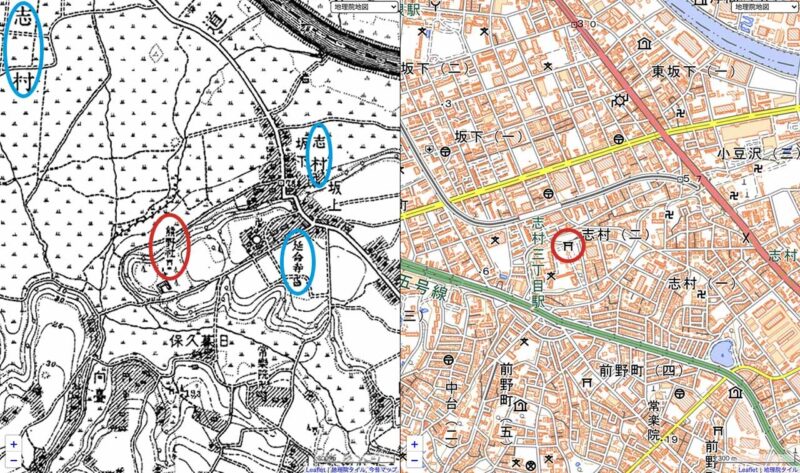

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

「熊野社」と記されているように地図上で目印になるような神社であった。

東にある「延命寺」が当社の旧別当寺。

「志村」の地名を見る事ができ、当社は一帯の鎮守であった。

当社より北側には田園が広がっていて、この頃はのどかな農村であった。

大正十三年(1924)、郷社へ昇格。

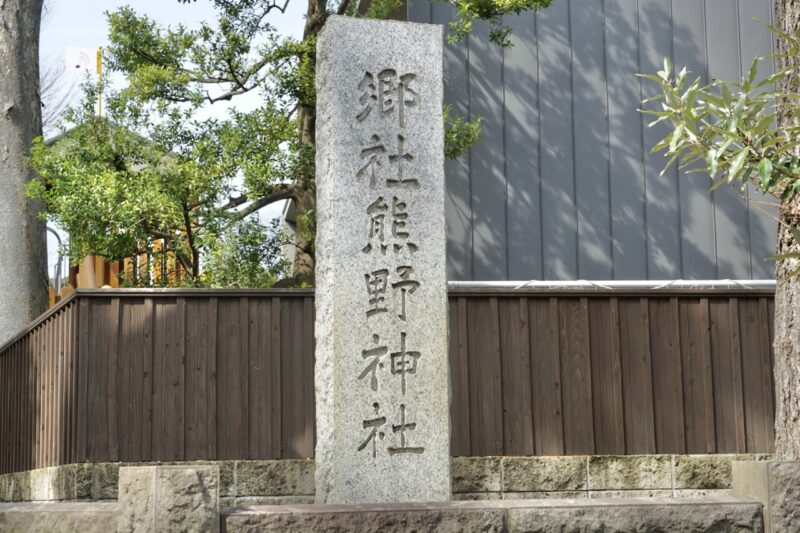

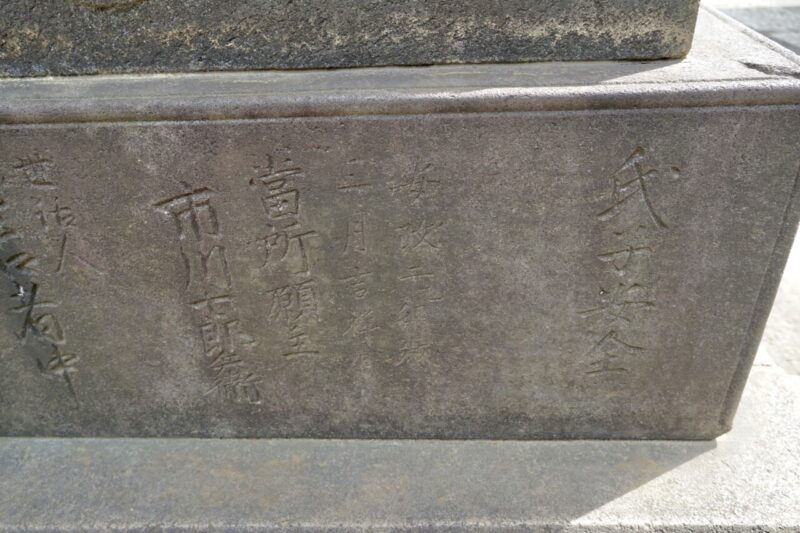

社号碑にも「郷社熊野神社」の文字が残る。

社号碑にも「郷社熊野神社」の文字が残る。

戦後になり境内整備が進む。

昭和三十二年(1957)、社殿を建立。

これが現在の社殿だが、旧拝殿は絵馬殿として、旧本殿は招魂社の社殿として再利用されている。

これが現在の社殿だが、旧拝殿は絵馬殿として、旧本殿は招魂社の社殿として再利用されている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

志村城跡の高台に鎮座・社号碑や志村城跡碑

最寄駅の志村三丁目駅からは徒歩数分の距離だが、北側に出るので表参道は南側にある。

高台に境内が設けられてあり南向きに表参道。

高台に境内が設けられてあり南向きに表参道。

平成十九年(2007)に再建された鳥居。

平成十九年(2007)に再建された鳥居。

右手には社号碑。

「郷社熊野神社」とあり、裏には郷社に昇格した大正十三年(1924)の文字。

「郷社熊野神社」とあり、裏には郷社に昇格した大正十三年(1924)の文字。

鳥居を潜ると真っ直ぐ参道が伸びる。

参道の途中には志村城跡を伝える石碑。

参道の途中には志村城跡を伝える石碑。

当社は志村城内に鎮座し、志村城の城内守護神とされていた。

当社は志村城内に鎮座し、志村城の城内守護神とされていた。

当社は志村城の二の丸のあたりで、隣の志村小学校あたりが本丸だったと見られている。

当社は志村城の二の丸のあたりで、隣の志村小学校あたりが本丸だったと見られている。

境内には幼稚園や保育園・隣には小学校

当社の境内には幼稚園と保育園が整備されている。

参道途中、右手にあるのが城山幼稚園。

参道途中、右手にあるのが城山幼稚園。

参拝した日は卒園式当日であった。

参拝した日は卒園式当日であった。

参道の左手には城山どんぐり保育園。

鎮守の森に設けられ地域の幼児教育と結びついた大切な鎮守である事が窺える。

鎮守の森に設けられ地域の幼児教育と結びついた大切な鎮守である事が窺える。

手水舎・江戸時代の表情豊かな狛犬

幼稚園や保育園のある参道を進むと左手に手水舎。

綺麗に整備された一画。

綺麗に整備された一画。

比較的新しい水盤には熊野信仰の神使である八咫烏。

比較的新しい水盤には熊野信仰の神使である八咫烏。

八咫烏(やたがらす)は、3本足のカラスとして知られている。

日本神話において神武天皇を熊野国から大和国へ道案内したとされるため、導きの神として信仰を集める他、熊野信仰の神使とされている。

なお、日本サッカー協会のシンボルマークや日本代表エンブレムにも八咫烏がデザインされている事でも有名。

参道途中に一対の狛犬。

安政二年(1855)奉納の幕末の狛犬。

安政二年(1855)奉納の幕末の狛犬。

台座には安政二年(1855)と願主や世話人の銘。

台座には安政二年(1855)と願主や世話人の銘。

ぐいっと笑う阿形。

ぐいっと笑う阿形。

口を閉じながらも笑顔に見える吽形で、どちらも表情豊か。

口を閉じながらも笑顔に見える吽形で、どちらも表情豊か。

ややシュッとした体躯に流れる尾など造形も見事。

ややシュッとした体躯に流れる尾など造形も見事。

戦後に造営の木造社殿・左手は志村城空濠跡

参道の正面に社殿。

昭和三十二年(1957)に造営された社殿。

昭和三十二年(1957)に造営された社殿。

木造の社殿で状態もよく維持管理。

木造の社殿で状態もよく維持管理。

旧拝殿や旧本殿は絵馬殿や招魂社の社殿として再利用。(詳しくは後述)

旧拝殿や旧本殿は絵馬殿や招魂社の社殿として再利用。(詳しくは後述)

扁額には「熊野神社」の文字。

扁額には「熊野神社」の文字。

本殿も同様に造営されていて良い造り。

本殿も同様に造営されていて良い造り。

社殿の左手(西側)には低地が広がる。

これらは志村城があった際の空濠(空堀)だったと見られている。

これらは志村城があった際の空濠(空堀)だったと見られている。

当社の西側が本丸で、当社が二の丸、その間に堀が設けられていた事が窺える。

当社の西側が本丸で、当社が二の丸、その間に堀が設けられていた事が窺える。

江戸時代の鳥居・境内社・旧本殿を使用した招魂社

社殿の右手に境内社。

鳥居が設けられていてこの鳥居が古い。

鳥居が設けられていてこの鳥居が古い。

寛政七年(1795)建立の鳥居で、その奥が境内社の合殿。

寛政七年(1795)建立の鳥居で、その奥が境内社の合殿。

石神社・溜下稲荷神社・桃花稲荷神社・八幡神社・天照皇大神宮・御嶽神社・榛名神社・大山阿夫利神社の8社が祀られている。

石神社・溜下稲荷神社・桃花稲荷神社・八幡神社・天照皇大神宮・御嶽神社・榛名神社・大山阿夫利神社の8社が祀られている。

その右手に招魂社。

昭和三十二年(1957)に社殿を建立した際、旧本殿を再利用して建立。

昭和三十二年(1957)に社殿を建立した際、旧本殿を再利用して建立。

明治三十三年(1900)に改築された当時の旧本殿が現存している。

明治三十三年(1900)に改築された当時の旧本殿が現存している。

江戸時代の旧拝殿を利用した絵馬殿・有形文化財の絵馬

社殿の右手にとても立派な絵馬殿。

江戸時代中期から後期の旧拝殿を改築しつつ再利用した絵馬殿。

江戸時代中期から後期の旧拝殿を改築しつつ再利用した絵馬殿。

実に立派な造り。

実に立派な造り。

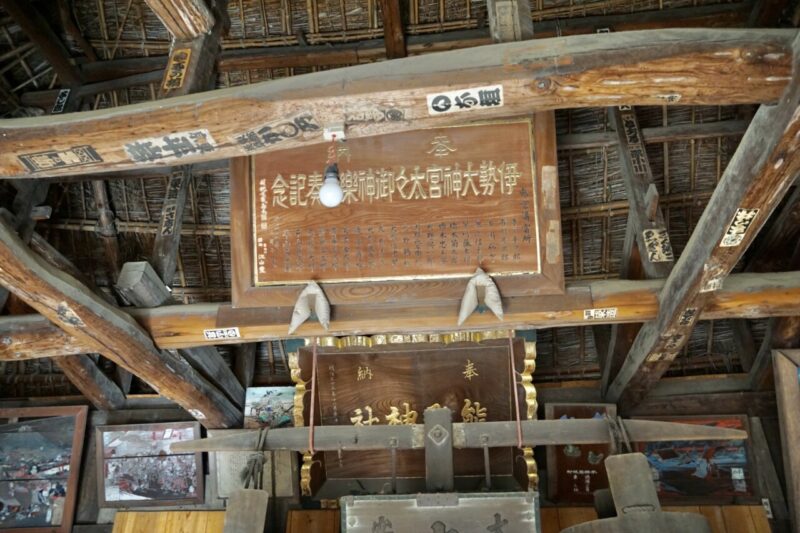

絵馬殿中の正面にある『伊勢太々神楽奉奏図大絵馬』は寛政七年(1795)の奉納。

絵馬殿中の正面にある『伊勢太々神楽奉奏図大絵馬』は寛政七年(1795)の奉納。

他にも貴重な絵馬の数々。

他にも貴重な絵馬の数々。

天井にも張り巡らされた絵馬や扁額。

天井にも張り巡らされた絵馬や扁額。

こうした絵馬や扁額は庶民の信仰を明らかにする貴重な資料として板橋区の有形民俗文化財に指定されている。

こうした絵馬や扁額は庶民の信仰を明らかにする貴重な資料として板橋区の有形民俗文化財に指定されている。

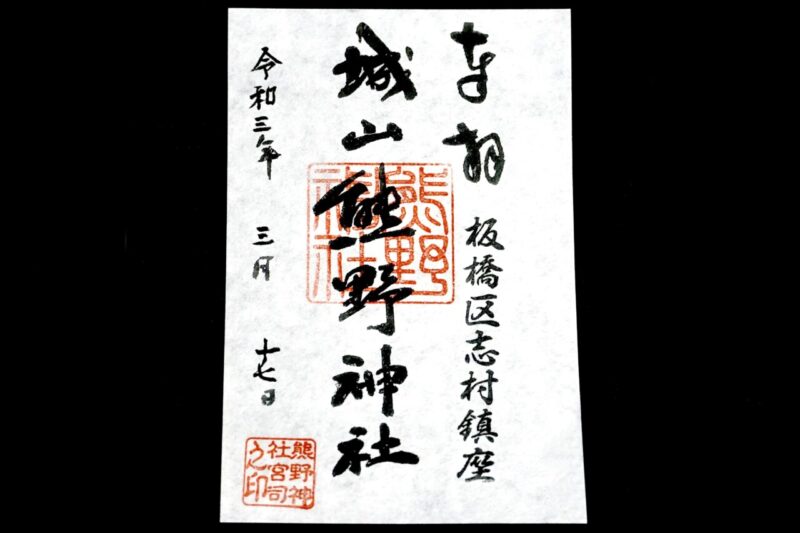

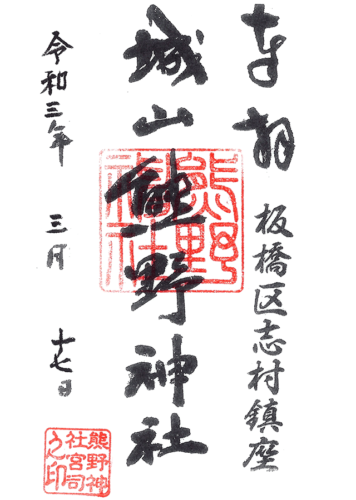

城山熊野神社の御朱印

御朱印は「熊野神社」の朱印と「熊野神社宮司之印」の朱印。

板橋区志村鎮座の文字と「城山熊野神社」の文字。

板橋区志村鎮座の文字と「城山熊野神社」の文字。

所感

志村一帯の総鎮守として崇敬を集めた当社。

当地を治めた豪族の志村氏によって創建され、その後は千葉氏が志村城を整備し、志村城の城内守護神として崇敬を集めたと云う。

志村城が廃城された後は、志村7ヶ村の総鎮守として地域の信仰の中心であった。

旧拝殿を利用した絵馬殿には古い絵馬が色々と納められていて、そうした信仰を伝える。

高台にある境内は社殿周辺に鬱蒼とした鎮守の森が広がり、志村城空濠跡など歴史を感じさせる。

そうした中、参道には幼稚園や保育園があり、地域の幼児教育を担っているのが窺え、正に地域密着の欠かせない鎮守と云えるだろう。

志村一帯の歴史と信仰を伝える実に良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2021/03/17

コメント

前に建っているマンションの場所に二階建て、木造の引揚げ者住宅みたいな建物が建っていたような記憶があるが、神社の人のアルバムには写真があるかも知れない、私、64さい、神官の娘、石川さんとは同級生、

ちょっと前まで、コパルが建っていた。志村三丁目の方から工場があつて、その上にコパルの大きな看板があった。神社の前に文房具屋があった、坂の途中にも文房具屋があった。60年前に城山幼稚園に通っていた、

https://smtrc.jp/town-archives/city/itabashi/p03.html?id=a01

1950年、前野町側から見た志村城あとが載っている、、