目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧上赤塚村鎮守・氷川御霊合社

東京都板橋区赤塚に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上赤塚村の鎮守。

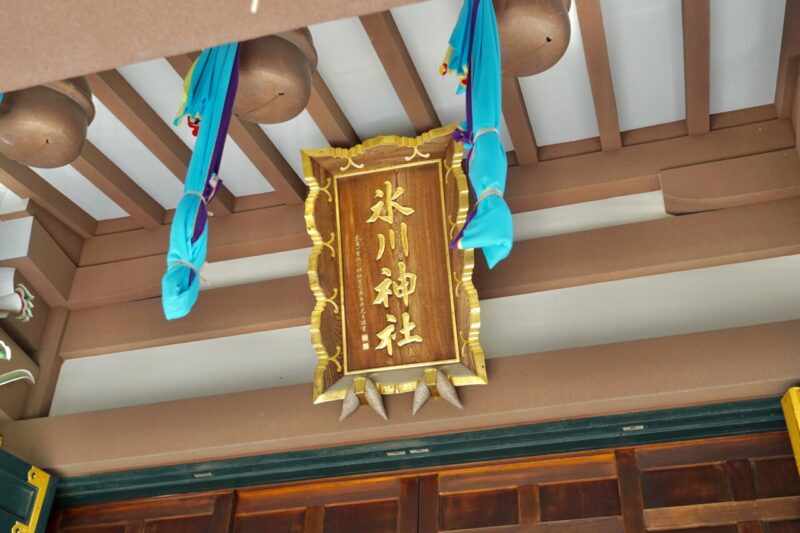

正式名称は「氷川神社」だが、他との区別のため「赤塚氷川神社」と称される事が多い。

御祭神に氷川信仰の神様である素盞嗚命の他に、奈良時代の貴族である藤原広継を祀る。

そのため古くは「氷川御霊合社」と称された。

境内には富士塚を有する他、欅並木の長い参道を有し板橋区の天然記念物に指定されている。

神社情報

赤塚氷川神社(あかつかひかわじんじゃ)

御祭神:素盞嗚命(氷川之神)・藤原広継命(御霊之神)

社格等:村社

例大祭:9月12日

所在地:東京都板橋区赤塚4-22-1

最寄駅:成増駅・地下鉄成増駅・西高島平駅

公式サイト:─

御由緒

御祭神は素盞嗚命、藤原広継命。

長禄元年(1457)に赤塚城主千葉介自胤が武蔵一宮氷川神社から御分霊を勧請したといわれています。御霊神社の由緒については不詳です。

文政十一年(1828)成立の『新遍武蔵風土記稿』には「上赤塚村 氷川御霊合社 村の鎮守なり 清凉寺持」とあって、江戸時代には清凉寺 が別当として社務にあたり、旧上赤塚村の鎮守として村民から崇敬を集めていたことが記されています。

安政四年(1857)正月に、本殿が再建され、さらに明治十四年(1881)八月には拝殿が新築されるなど、幕末から明治時代にかけて神社として整備が行われています。

なお、拝殿が新築された際には、それを記念して祭礼(奉祝祭)が斎行されましたが、その時の様子を描いた絵馬が明治十六年に村民から奉納されました。この祭礼図絵馬を始め、当社所蔵の絵馬・扁額は平成二十二年度に板橋区の登録有形文化財 となりました。

また、本社の裏手には、元治元年(1864)に氏子によって奉納された「御嶽山座王権現」碑が建てられた木曽御嶽塚があり、平成二十七年度に区登録記念物となっています。(境内の掲示より)

歴史考察

室町時代に赤塚城主・千葉自胤によって創建

社伝によると、長禄元年(1457)に創建と伝わる。

赤塚城主・千葉自胤によって「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)から勧請されたと云う。

当社の東側、現在の「赤塚公園」「赤塚溜池公園」にあった城。

康正二年(1456)に武蔵千葉氏当主・千葉自胤(ちばよりたね)によって築城。

赤塚城を居城とした赤塚千葉氏は後北条氏の有力な家臣として活躍。

しかし天正十八年(1590)に豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡したため、赤塚城も廃城となっている。

現在は赤塚城址として赤塚公園や赤塚溜池公園となっていて現在も多くの遺構が残る。

武蔵国一之宮とされる「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

赤塚周辺を治めた赤塚城主による創建され、上赤塚村の鎮守として地域からの信仰を集めた。

奈良時代の貴族・藤原広継を祀る謎

「武蔵一宮氷川神社」より勧請され「氷川神社」として創建した当社。

いつしか氷川信仰の御祭神である素戔嗚尊の他に、藤原広継を祀るようになったと云う。

奈良時代の貴族で、当社の社伝では藤原広継と記されている。

従五位下まで昇進した貴族であったが、親族との対立で太宰府(福岡県太宰府市)に左遷。

その後も反藤原勢力である吉備真備(きびのまきび)や僧・玄昉(げんぼう)を追放するように上奏文を朝廷に送るが、これが謀反の疑いをかけられ、聖武天皇より召喚の詔勅が出される事に。

広嗣はこれに従わず太宰府の勢力を集めて1万余の兵力を率いて反乱を起こした。

反乱は追討軍に配送し捕らえられ、肥前松浦郡(佐賀県伊万里市)にて処刑された。

広嗣の死後、広嗣と対立した吉備真備が左遷され、玄昉も左遷、更にその地で没した事から広嗣の怨霊によるものと云われ、広嗣は松浦総鎮守「鏡神社」(佐賀県唐津市)に祀られる事となった。

天神さまで知られる菅原道真も太宰府に左遷された後に没して怨霊として祀られる事で知られるが、それより藤原広嗣のほうが古く、菅原道真より古い怨霊の元祖とも云われる。

朝廷で活動し、太宰府に左遷後は九州で反乱を起こして処刑された広嗣。

関東には縁もゆかりもないない人物が当社に祀られる事になったのは不明で謎めいていて興味深い。

新編武蔵風土記稿から見る氷川御霊合社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上赤塚村)

氷川御霊合社

村の鎮守なり。清涼寺持。

上赤塚村の「氷川御霊合社」と記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあるように、上赤塚村の鎮守であった事が分かる。

「清涼寺持」とあるように別当寺は「清涼寺」(板橋区赤塚4)であった。

注目すべきは社号の「氷川御霊合社」。

ここから「氷川神社」「御霊神社」の合社だった事が分かる。

江戸時代以前より現在の御祭神と同様に氷川神である素盞嗚命と、御霊神として藤原広継命が祀られていた事が窺える。

安政五年(1858)、氏子の総意によって本殿を造営。

この本殿が内神殿として現存している。

この本殿が内神殿として現存している。

明治以降の歩み・米どころ赤塚・戦後の境内整備

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列する。

明治十四年(1881)、拝殿を造営。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、徳丸本村・徳丸脇村・四ツ葉村・下赤塚村・上赤塚村・成増村が合併し、赤塚村が成立。

当社は赤塚村の上赤塚地区の鎮守とされた。

明治二十七年(1894)、明治東京地震によって社殿も被害を蒙る。

明治二十九年(1896)、社殿の改修が行われた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、現在も変わらない。

「赤塚村」「上赤塚」の地名を見る事ができ、当社は一帯の鎮守であった。

当社より北側には田園が広がっている事が分かる。

これはかつて幕府の天領で徳丸ヶ原と呼ばれた一帯。

徳丸ヶ原は民間に払い下げられ水田として開拓。

湿地帯であったため開墾は困難を極めたが、その後は「徳丸田んぼ」「赤塚田んぼ」と呼ばれ東京屈指の米処として発展。

昭和初期は東京都の米の7割を生産する程であった。

大正十年(1921)、神楽殿を造営。

戦後になり境内整備が進む。

昭和五十二年(1977)、社殿や神楽殿を新築。

これが現在の社殿で、旧本殿は内神殿として覆殿に保護される形で残されている。

これが現在の社殿で、旧本殿は内神殿として覆殿に保護される形で残されている。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

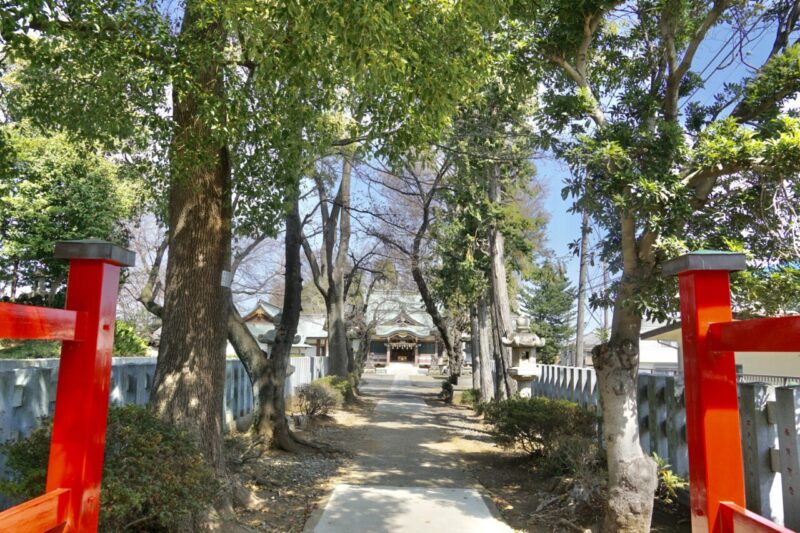

区の天然記念物・欅並木が見事な長い参道

最寄駅の成増駅からは徒歩15分ほどの距離。

境内よりもかなり南側、住宅街を通る形で長い参道。

境内よりもかなり南側、住宅街を通る形で長い参道。

「氷川神社」の社号碑と見事な欅並木が続く。

「氷川神社」の社号碑と見事な欅並木が続く。

一之鳥居は江戸時代の古いもの。

寛政七年(1795)建立の石鳥居。

寛政七年(1795)建立の石鳥居。

「天下泰平・国土安全」の文字。

「天下泰平・国土安全」の文字。

扁額には「氷川神社」「御霊神社」とあり、古くから2社が鎮座していた事が窺える。

扁額には「氷川神社」「御霊神社」とあり、古くから2社が鎮座していた事が窺える。

一之鳥居を潜るとまっすぐ長い参道。

欅並木になっていて立派な古木が並ぶ。

欅並木になっていて立派な古木が並ぶ。

武蔵野の面影を残す参道として板橋区の天然記念物に指定されている。

武蔵野の面影を残す参道として板橋区の天然記念物に指定されている。

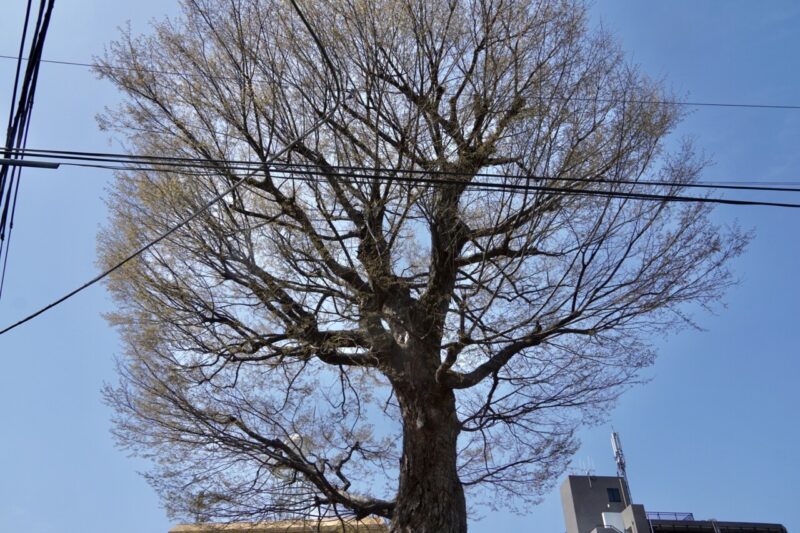

樹齢1,800年の古木・赤塚乳房大神

参道入口の左手に飛地として大変立派な欅の木。

樹齢は1,800年とも伝わる欅の古木。

樹齢は1,800年とも伝わる欅の古木。

見事な樹勢でそびえ立つ。

見事な樹勢でそびえ立つ。

欅の前には「赤塚乳房大神」の石碑。

欅の前には「赤塚乳房大神」の石碑。

明治時代に活躍した落語家・三遊亭圓朝が創作した『怪談乳房榎』。

舞台化や映像化もされたお題で、この乳房榎のモデルの1つが赤塚乳房大神だと云う。

乳房の病に霊験があるとして古くから信仰の対象となっている。

参道の左手には朱色の建物。

こちらは宮前不動尊。

こちらは宮前不動尊。

その脇には古い庚申塔が置かれている。

その脇には古い庚申塔が置かれている。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)という虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申(ひゃくこうしん)と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

二之鳥居・富士塚の上赤塚富士

欅並木の参道を進むと二之鳥居。

朱色の両部鳥居。

朱色の両部鳥居。

こちらの扁額にも「氷川神社」「御霊神社」の2社が掲げられていて、かつて「氷川御霊合社」と称された歴史を伝える。

こちらの扁額にも「氷川神社」「御霊神社」の2社が掲げられていて、かつて「氷川御霊合社」と称された歴史を伝える。

二之鳥居の近く、左手には富士塚。

上赤塚富士と称される富士塚。

上赤塚富士と称される富士塚。

慶応四年(1868)頃から築かれたと伝わる古いもの。

慶応四年(1868)頃から築かれたと伝わる古いもの。

現在は板橋区文化財として指定されている。

現在は板橋区文化財として指定されている。

富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となった。

二之鳥居を潜ると再び参道。

参道の左手に手水舎。

参道の左手に手水舎。

身を清める事ができる。

身を清める事ができる。

迫力たっぷりな社殿・ガラス張りの覆殿

参道の正面に社殿。

少し離れてみると拝殿の後ろにとても大きな屋根を見る事ができる。

少し離れてみると拝殿の後ろにとても大きな屋根を見る事ができる。

拝殿の奥に見える巨大な屋根の本殿(覆殿)が特徴的。

拝殿の奥に見える巨大な屋根の本殿(覆殿)が特徴的。

昭和五十二年(1977)に新築された社殿。

昭和五十二年(1977)に新築された社殿。

鉄筋コンクリート造で迫力ある社殿となっている。

鉄筋コンクリート造で迫力ある社殿となっている。

鳥居の扁額は「氷川神社 御霊神社」が掲げられていたが、拝殿には「氷川神社」のみ。

鳥居の扁額は「氷川神社 御霊神社」が掲げられていたが、拝殿には「氷川神社」のみ。

本殿を見てみると実に立派な覆殿がよく分かる。

かなり高さを取った上で造営された覆殿。

かなり高さを取った上で造営された覆殿。

ガラス張りの覆殿。

ガラス張りの覆殿。

中には安政五年(1858)造営の旧本殿が内神殿として置かれている。

中には安政五年(1858)造営の旧本殿が内神殿として置かれている。

光で反射して見にくいが、かなり細かい彫刻が施された見事な社殿。

光で反射して見にくいが、かなり細かい彫刻が施された見事な社殿。

子持ちの狛犬・数多くの境内社・木曽御嶽塚

拝殿前には一対の狛犬。

明治三十五年(1902)奉納の狛犬。

明治三十五年(1902)奉納の狛犬。

阿形の狛犬は子持ちで子が戯れているのが可愛らしい。

阿形の狛犬は子持ちで子が戯れているのが可愛らしい。

玉持ちの吽形。

玉持ちの吽形。

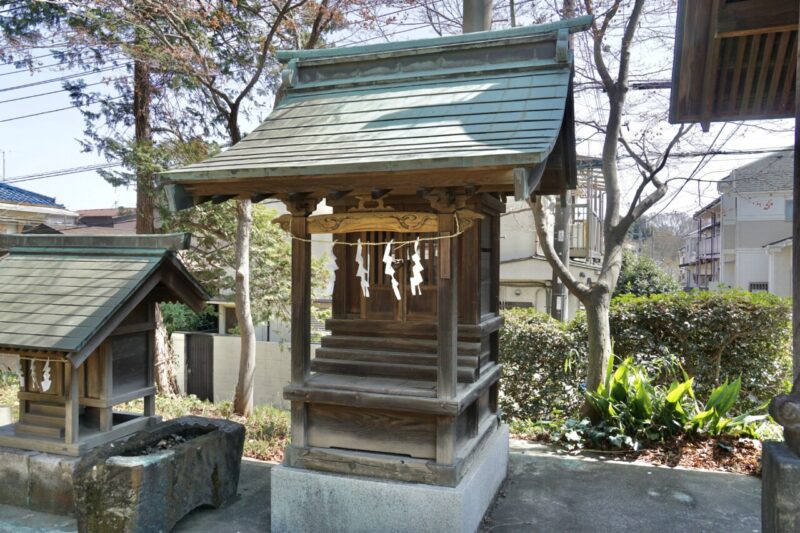

社殿の右手裏には境内社が数多く並ぶ。

八幡神社と赤塚神社(神明社)の合殿。

八幡神社と赤塚神社(神明社)の合殿。

かなり古い造形の狛犬。

かなり古い造形の狛犬。

その左手にも境内社が並ぶ。

榛名神社。

榛名神社。

白山神社、大山阿夫利神社。

白山神社、大山阿夫利神社。

疱瘡神社と三峯神社。

疱瘡神社と三峯神社。

更に社殿の裏手にも境内社。

稲荷神社。

稲荷神社。

石碑なども多く残る。

石碑なども多く残る。

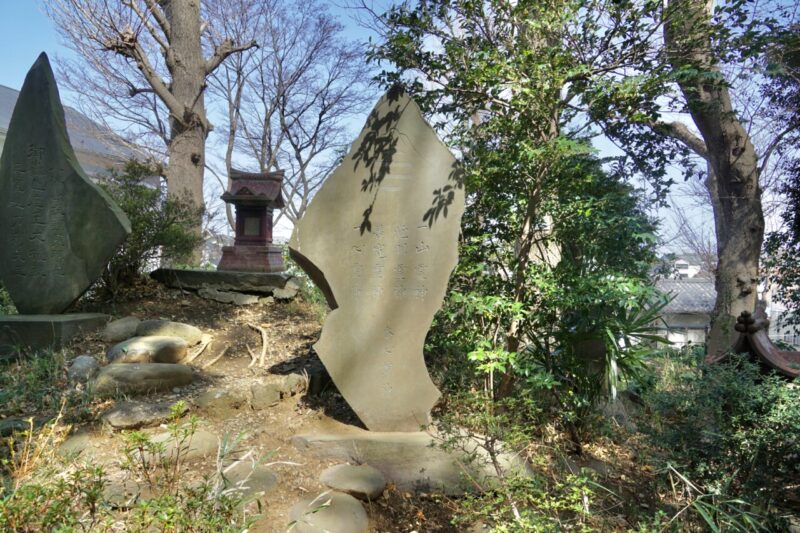

更に奥に御嶽神社。

木曽御嶽山を御神体とする御嶽信仰で元治元年(1864)に建立。

木曽御嶽山を御神体とする御嶽信仰で元治元年(1864)に建立。

塚になっていて富士塚ならぬ木曽御嶽塚と云う事ができる。

塚になっていて富士塚ならぬ木曽御嶽塚と云う事ができる。

石碑などからも当地の信仰の歴史を伝える。

石碑などからも当地の信仰の歴史を伝える。

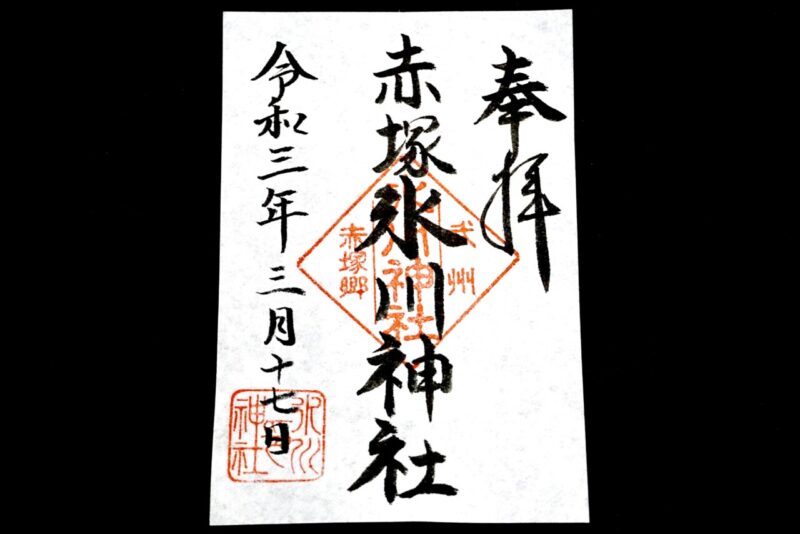

赤塚氷川神社の御朱印

御朱印は「武州 赤塚郷 氷川神社」の朱印。

左下には「氷川神社印」の朱印。

左下には「氷川神社印」の朱印。

所感

上赤塚村の鎮守として崇敬を集めた当社。

赤塚城主によって「氷川神社」が創建され地域の鎮守とされた事が窺える。

そうした中でも現在も御祭神として残る藤原広継命がとても謎が多く興味深い。

古い石鳥居の扁額には「氷川神社」「御霊神社」とあり、『新編武蔵風土記稿』にも「氷川御霊合社」と記されていたように、江戸時代以前より氷川様と藤原広継命を祀る御霊様が祀られていた事が分かる。

怨霊の元祖とも呼ばれる藤原広継であるが、こうして板橋区赤塚の地に祀られているのが面白い。

何かしらの縁起があったと思われるがその経緯などは不明で、謎が謎を呼ぶ。

赤塚乳房大神、長い欅並木の参道、富士塚、木曽御嶽塚など、当地の信仰や歴史を伝える境内。

今も古き武蔵野の面影をどこか残す良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2021/03/17

コメント