目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧上板橋村の鎮守・常盤台の由来になった神社

東京都板橋区南常盤台に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧上板橋村の鎮守。

鎌倉時代に「伊勢神宮」より勧請された歴史を持ち、古くは「神明宮」「神明社」と称された。

江戸時代の文人・大田南畝の地誌『武江披砂』にも境内の様子が登場する。

現在の住所である常盤台・南常盤台や駅名のときわ台は、当社にあった老松(常磐なる松)を由来としていて、常盤台の由来となった神社となっている。

近年は当社オリジナルの和歌おみくじ「歌占」を授与している事でも人気を博している。

神社情報

ときわ台天祖神社(ときわだいてんそじんじゃ)

御祭神:天照大御神

相殿神:豊受姫命・大山咋命

社格等:村社

例大祭:9月21日

所在地:東京都板橋区南常盤台2-4-3

最寄駅:ときわ台駅

公式サイト:https://www.tokiwadai-tenso.com/

御由緒

天祖神社は主祭神として天照大御神を、配祀神に豊受姫命、大山咋命をまつる神社です。

寛政九年(1797)江戸時代の代表的な文人・太田南畝が当社を参拝したことが地誌「武江披砂」にあり「上板橋の石橋を越へ、右へ曲がり、坂を上り行。岐路多くしてわかりがたし。左の方に壱丁余り松杉のたてる所あり。此はやしをめあてに行ば、神明宮あり。長命寺の持なり、松老杉枝をまじへて大きなる柊もあり。宮居のさまも藁ぶきにて、黒木の鳥居神さびたり」と記されています。このように当社は江戸時代「神明宮」(神明社とも)と称されていました。

創建については不詳ながら、鎌倉時代、後深草天皇(執権北条時頼)の康元年間という伝承があります。当社の別当寺・長命寺の本寺は北条時頼の創建とされる安養院(武王山最明寺)であることから、当社の創建も、この上板橋地域の中世の歴史と深く関わりがあることが考えられます。

明治五年(1872)には村社と定められ、明治六年には東京府の命により天祖神社と改称し現在に至ります。境内にある弘化三年(1846)の狛犬の台座には、円形のへこみがあります。これは昭和二十年(1945)六月十日の空襲の折にできたもので、当時の空襲被害を今に伝える数少ない遺構の一つです。(境内の掲示より)

歴史考察

鎌倉時代に創建された神明宮

社伝によると、創建については不詳。

康元年間(1256年-1257年)、「伊勢神宮」より勧請されて創建したと伝承が残る。

当時は「神明宮」「神明社」とも称され崇敬を集めた。

上板橋村の鎮守・宿場町とされた上板橋宿

江戸時代に入ると板橋村が上板橋村・下板橋村に分村。

当社は上板橋村の鎮守として崇敬を集めた。

上板橋村は川越街道(川越児玉往還)の宿場町としても発展。

上板橋宿とも呼ばれた。

江戸時代に整備された五街道の1つ・中山道の宿場町。

中山道六十九次のうち江戸(日本橋)から数えて1番目の宿場。

脇往還(脇街道)である川越街道(川越児玉往還)の起点ともされた。

現在の東京都板橋区本町-仲宿-板橋周辺にあたる。

江戸時代は下板橋村であり、当社が鎮護する上板橋村(上板橋宿)の東に位置していた。

大田南畝が『武江披砂』に記した神明宮

寛政九年(1797)、当社に文人・大田南畝(蜀山人)が訪れている。

江戸後期を代表する文人・狂歌師。

別号で蜀山人(しょくさんじん)としても知られる。

支配勘定に上り詰めた幕臣であり、文筆方面では多くの随筆を残した他、特に狂歌では唐衣橘洲・朱楽菅江と共に狂歌三大家に数えられるほどであった。

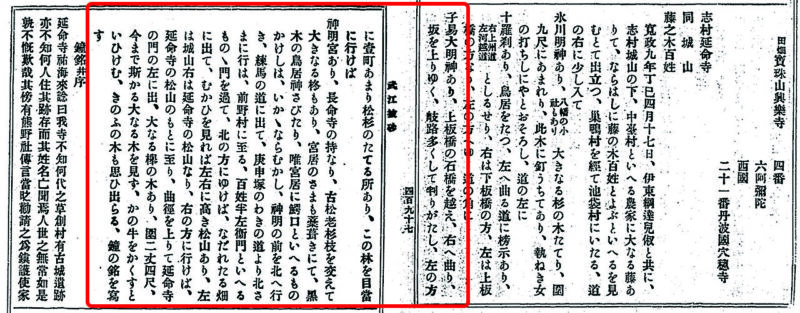

大田南畝は地誌『武江披砂(ぶこうひしゃ)』にその様子を記している。

上板橋の石橋を越へ、右へ曲がり、坂を上り行。岐路多くしてわかりがたし。左の方に壱丁余り松杉のたてる所あり。此はやしをめあてに行ば、神明宮あり。長命寺の持なり、松老杉枝をまじへて大きなる柊もあり。宮居のさまも藁ぶきにて、黒木の鳥居神さびたり。

「神明宮」と称され、老松や杉、大きな柊がある鬱蒼とした境内だった事が記されている。

藁葺きの社殿に鳥居と当時の様子を偲ぶ。

新編武蔵風土記稿に記された神明社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(上板橋村)

神明社

村の鎮守にて長命寺持。下三社持同じ。

上板橋村の「神明社」と記されているのが当社。

「村の鎮守」とあるように上板橋村の鎮守だった事が分かる。

大田南畝の『武江披砂』にも記されていたように「長命寺」が別当寺であった。

板橋区東山町にある真言宗豊山派の寺院。

東光山医王院と号し、江戸時代前期の創建と伝えられる。

当社の別当寺を担った他、同じ上板橋村にあった「東新町氷川神社(板橋区東新町)」の別当寺も担った。

明治以降の歩み・ときわ台(常盤台)の由来は当社

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制の施行で単独で上板橋村となる。

当社は江戸時代以前と同様に上板橋村の鎮守とされた。

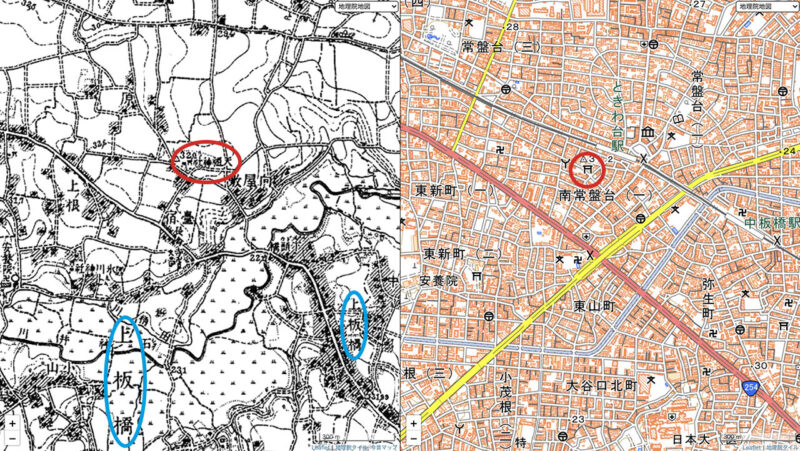

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当宮の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

古地図上に「天祖神社」と記してあるように、地図上の目印になるような神社であった。

上板橋の地名も見る事ができ一帯の鎮守を担った。

昭和七年(1932)、東京市編入によって上板橋村・板橋町・志村・赤塚村・練馬町・上練馬村・中新井村・石神井村・大泉村が合併し板橋区となる。

昭和十年(1935)、武蔵常盤駅(現・ときわ台駅)が開業。

昭和十一年(1936)、東武鉄道が常盤台住宅地の分譲を開始。

武蔵常盤駅(現・ときわ台駅)の駅名が、現在の常盤台や南常盤台の走り。

その後、東武鉄道によって常盤台住宅地の分譲が開始され地名としても浸透していった。

駅名は一帯の鎮守であった当社の境内にあった老松「常磐松」に由来。

大田南畝も「松老杉枝をまじへて大きなる柊もあり」と記してあるように古くからあった老松だったと云う。

昭和二十年(1945)、東京大空襲(板橋空襲)によって神楽殿が半壊、社殿も被災。

戦後になり境内整備が進む。

昭和二十八年(1953)、神楽殿を再建。

昭和三十五(1960)、住居表示が実施され常盤台や南常盤台といった町名に再編。

昭和四十五年(1970)、社殿を改修。

この時に改修された社殿が現存。

この時に改修された社殿が現存。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

ときわ台駅近くに鎮座・緑溢れる鎮守の杜

最寄駅のときわ台駅からは南口から徒歩すぐの好立地に鎮座。

東向きに表参道。

東向きに表参道。

駅近くにありながら緑が鬱蒼と茂る鎮守の杜。

駅近くにありながら緑が鬱蒼と茂る鎮守の杜。

昭和三十一年(1956)奉納の鳥居。

昭和三十一年(1956)奉納の鳥居。

更に南側にも立派な鳥居。

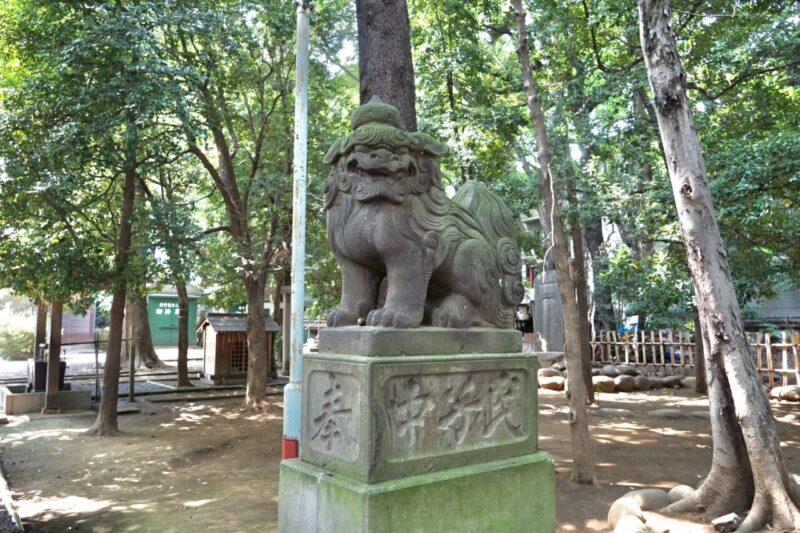

こちらには狛犬が二対。

こちらには狛犬が二対。

平成十年(1998)奉納の狛犬。

平成十年(1998)奉納の狛犬。

おそらく先代と思われる狛犬。

おそらく先代と思われる狛犬。

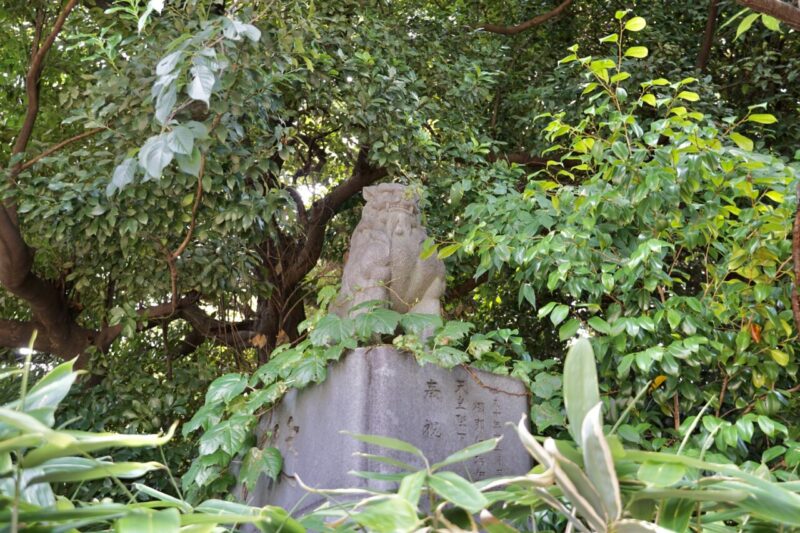

空襲の被弾跡が残る江戸時代の狛犬

表参道を進むと途中に一対の狛犬。

頭の上に宝珠を乗せた立派な狛犬。

頭の上に宝珠を乗せた立派な狛犬。

阿吽どちらにも宝珠が乗る。

阿吽どちらにも宝珠が乗る。

弘化三年(1846)に奉納された江戸時代のもの。

弘化三年(1846)に奉納された江戸時代のもの。

台座には円形の傷が残りこれは板橋空襲で投下された爆弾の被害によるもの。

台座には円形の傷が残りこれは板橋空襲で投下された爆弾の被害によるもの。

狛犬の先にもまっすぐの参道。

参拝時は夏越大祓のための茅の輪も設置。

参拝時は夏越大祓のための茅の輪も設置。

その先、右手に手水舎。

水盤が弘化三年(1846)と古い。

水盤が弘化三年(1846)と古い。

狛犬と同年に奉納された事が分かる。

狛犬と同年に奉納された事が分かる。

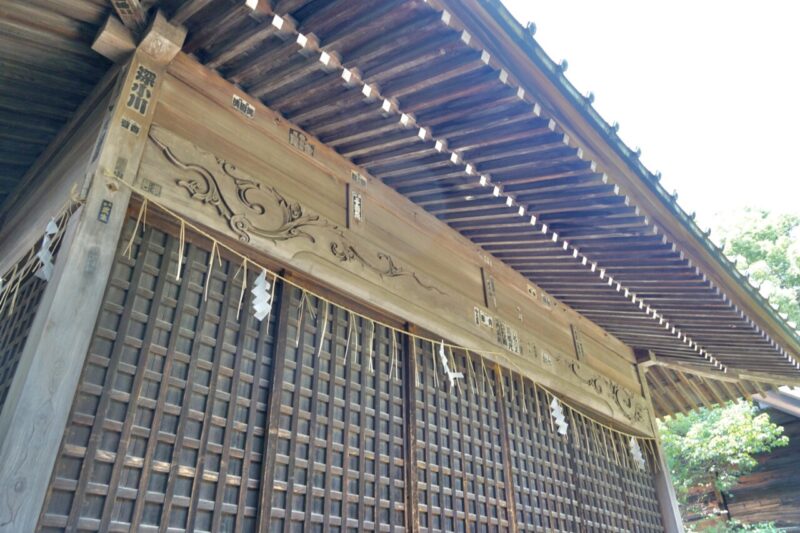

戦後に改修された社殿

参道の正面に社殿。

鬱蒼と茂る緑の中に佇む社殿。

鬱蒼と茂る緑の中に佇む社殿。

空襲によって被災したものの、昭和四十五年(1970)に改修。

空襲によって被災したものの、昭和四十五年(1970)に改修。

綺麗に維持管理。

綺麗に維持管理。

扁額には「天祖神社」の文字。

扁額には「天祖神社」の文字。

立派な造りの神楽殿・参集殿

社殿の左手には立派な神楽殿。

社殿と連結する形で、こちらは空襲で焼失したが昭和二十八年(1953)に再建。

社殿と連結する形で、こちらは空襲で焼失したが昭和二十八年(1953)に再建。

彫刻も施されなかなかに立派な造り。

彫刻も施されなかなかに立派な造り。

社殿の右手には参集殿。

こちらも立派な造りの建造物。

こちらも立派な造りの建造物。

こうした建物からも当社への崇敬の篤さが伝わる。

こうした建物からも当社への崇敬の篤さが伝わる。

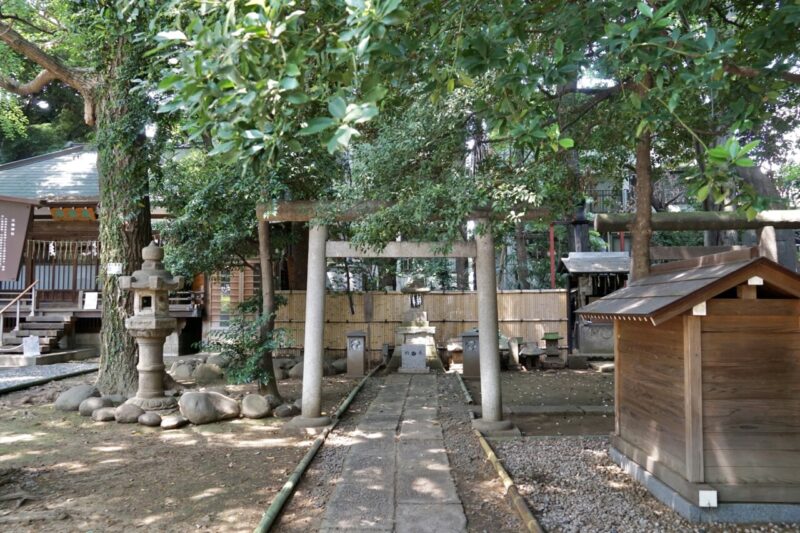

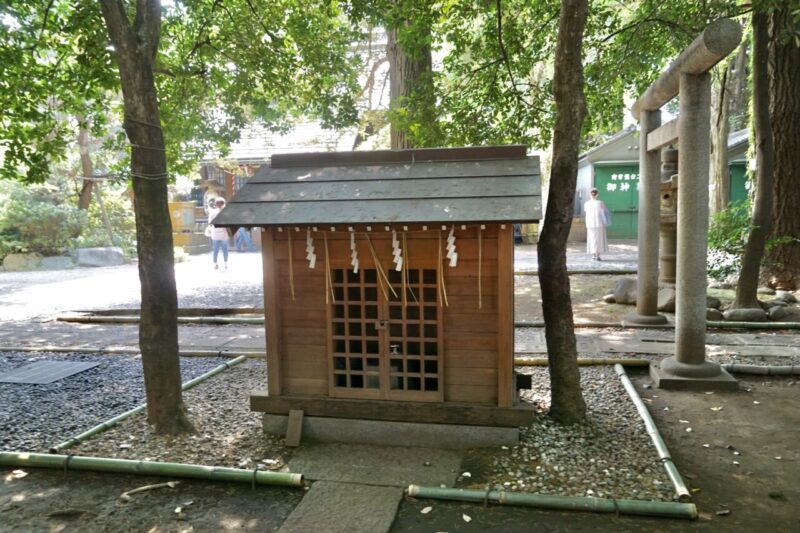

数多くの境内社・富士山遙拝所

参道の右手には数多くの境内社。

朱色の鳥居が境内社の鳥居。

朱色の鳥居が境内社の鳥居。

更に石造りの鳥居も。

更に石造りの鳥居も。

稲荷神社・北野神社・伊勢神社・月読神社・日枝神社と並ぶ。

稲荷神社・北野神社・伊勢神社・月読神社・日枝神社と並ぶ。

更に榛名神社。

更に榛名神社。

幾つかの祠と石碑。

幾つかの祠と石碑。

井戸跡を祀る水神社。

井戸跡を祀る水神社。

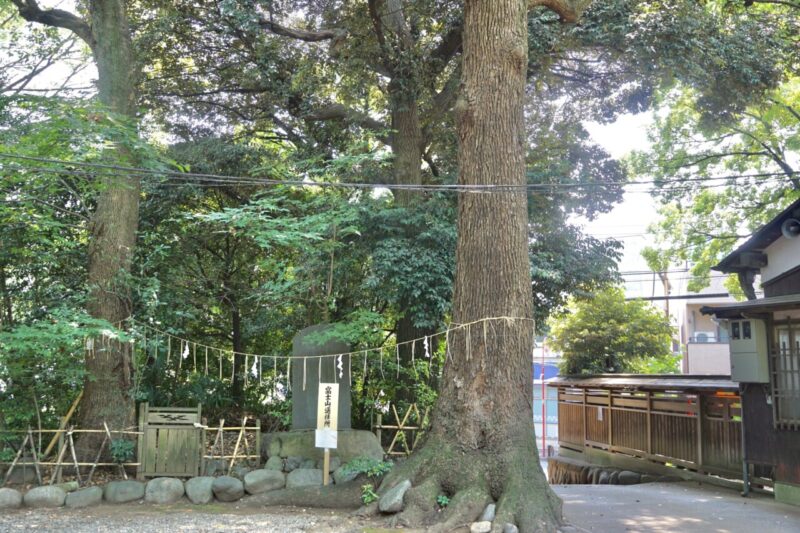

神楽殿側には富士山遙拝所。

富士山を遥拝できる方角に整備されている。

富士山を遥拝できる方角に整備されている。

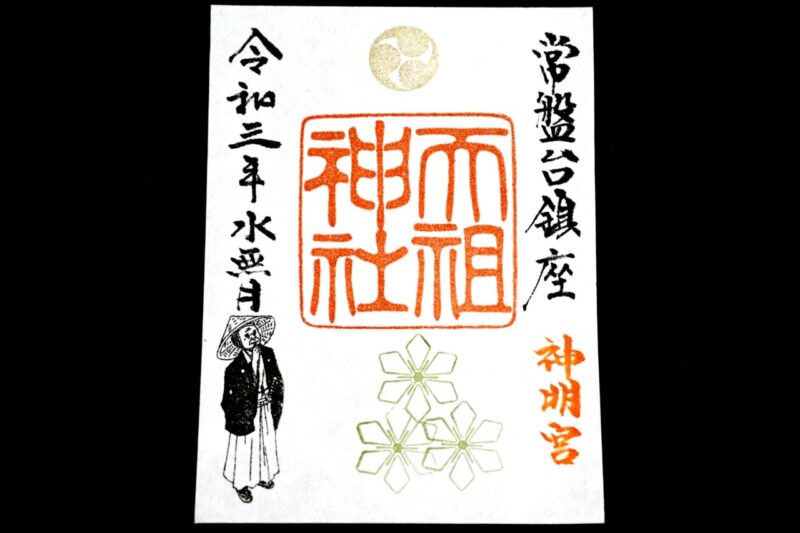

御朱印には大田南畝の姿・電子マネーも利用可

御朱印は授与所にて。

丁寧に対応して下さった。

丁寧に対応して下さった。

授与品には交通系電子マネーの利用が可能。

授与品には交通系電子マネーの利用が可能。

当社の境内には様々な案内板が置かれているがそのイラストが可愛らしい。

コロナ禍の案内板は鳥獣戯画風。

コロナ禍の案内板は鳥獣戯画風。

いずれもほっこりと楽しんでしまう。

いずれもほっこりと楽しんでしまう。

オリジナルの和歌おみくじ・歌占

当社の授与品として特にユニークなのがオリジナルの和歌おみくじ。

「歌占(うたうら)」と名付けられたおみくじでは、弓の短冊を引いて神様とご縁を結び、お告げを頂く。

所感

上板橋村の鎮守として崇敬を集めた当社。

大田南畝の地誌にその様子を見る事ができ、当時は老松などが茂る境内だった様子。

現在も駅近くながら緑豊かな鎮守の杜を維持しているのが喜ばしい。

駅名のときわ台、住所の常盤台・南常盤台といった地名は、そうした当社の緑豊かな境内にあった老松「常盤松」を由来していると云い、正に地名の由来となった地域の鎮守と云える。

緑に囲まれた境内は清々しく素敵な鎮守だと思う。

上板橋村、現在のときわ台周辺の歴史と信仰を伝える良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

授与所にて。

※兼務社「桜川御嶽神社(上板橋御嶽神社)」の御朱印も頂ける。

参拝情報

参拝日:2021/06/08

コメント