目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

板橋区熊野町鎮座・導きの社

東京都板橋区熊野町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧中丸村鎮守。

現在の町名である「熊野町」は当社が由来。

正式名称は「熊野神社」であるが、他との区別から「熊野町熊野神社」とさせて頂く。

近年は「導きの社 熊野町熊野神社」また通称「くまくま神社」として親しまれている。

山手通りと川越街道が交差し、目の前には首都高も走る交通量の多い場所に鎮座。

そうした中、境内に入ると静かな空間で、町の鎮守としてひっそりと佇むのが特徴的。

最近は「熊」の文字が特徴的な御朱印や4面御朱印、八咫烏の授与品などで人気を博している。

神社情報

熊野町熊野神社(くまのちょうくまのじんじゃ)

御祭神:伊佐奈美命・速玉之男命・事解之男命

社格等:村社

例大祭:9月上旬

所在地:東京都板橋区熊野町11-2

最寄駅:大山駅・下板橋駅・北池袋駅

公式サイト:https://www.kumakumajinja.or.jp/

御由緒

御祭神は、伊佐奈美命、速玉之男命、事解之男命です。

もとは熊野宮とも熊野三社権現とも称し、また単に熊野社とも呼ばれました。

社伝によると、創建は応永年間(1394-1428)に豊島郡中丸村に移住して来た宇多天皇の子孫にあたる庭田氏兼(後に岩田と改姓)が、一族の氏神として熊野権現を勧請した際で、天正十五年(1587)に氏兼五代目の子孫忠経が、現在の地に遷したといいます。明治二年(1869)の社寺取調下案には、天正年間の検地帳に当社が記載されているとありますので、この頃には現在の場所に鎮座していたことがわかります。以降、中丸村周辺の鎮守として村人から崇敬を集めて来ました。

大正二年(1913)に氏子らにより本殿が新造されましたが、昭和二十年(1945)五月の空襲で社務所共々焼失しました。同二十三年に仮社殿が再建され、同四十年から四十三年にかけて本殿や拝殿、社務所などが再建されて境内の整備が行われました。

当社で所蔵する古文書は平成三十年度に板橋区登録有形文化財となりました。(境内の掲示より)

歴史考察

室町時代に豊島郡中丸村に創建

社伝によると、応永年間(1394-1428)に創建と伝わる。

豊島郡中丸村に移住して来た庭田氏兼が一族の氏神として熊野権現を勧請したと云う。

当社の社伝によると、第五十九代宇多天皇(在位887-897年)第八皇子・敦実親王(あつみしんのう)の14代孫にあたると伝わり、後に岩田に改姓したと云う。

熊野権現を勧請された当社は「熊野宮」「熊野三社権現」「熊野社」などと称された。

熊野三山(現・和歌山県)に祀られる神々である熊野権現を祀る信仰。

熊野三山とは、和歌山県の「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の3つの神社の総称で、全国に3,000社近くある「熊野神社」の総本社にあたる。

古くは神仏習合の色濃い信仰で、熊野三山に祀られる神々を、本地垂迹思想のもとで熊野権現と呼ぶようになった。

現在地へ遷座・中丸村の鎮守とされた江戸時代

天正十五年(1587)、氏兼五代目の子孫・岩田忠経が当社を現在地へ遷座。

当時は中丸村に岩田氏・庄野氏・田中氏・荒井氏の各氏族が居住し、皆当社を氏神として崇敬した。

元禄年間(1688年-1704年)の頃までは中丸村は池袋村の枝郷であったと云う。

後に池袋村から分村する形で中丸村が成立。

中丸村が分村すると、当社は中丸村の鎮守とされた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(中丸村)

熊野社

村の鎮守なり。西光院持。下同じ。

稲荷社

中丸村の「熊野社」と記されているのが当社。

「村の鎮守なり」とあるように、中丸村の鎮守だった事が分かる。

同じく記載されている「稲荷社」は、おそらく当社の境内社になったと思われる。

別当寺は「西光院」が担った。

当社の西側、現在の板橋区南町にある真言宗豊山派寺院。

医王山薬圓寺と号し「西光院」と称する。

現在は、豊島八十八ヶ所霊場の82番、板橋七福神・大黒天を担う。

明治以降の歩み・戦後の再建・熊野町は当社が由来

明治になり神仏分離。

当社は村社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行によって、下板橋宿・金井窪村・中丸村・池袋村飛地・上板橋村飛地・滝野川村一部が合併して板橋町が成立。

当地は板橋町中丸とされ、当社はその一帯の鎮守を担った。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は赤円で囲った場所で、今も昔も変わらない。

中丸の地名が見える他、当社のすぐ近くに池袋飛地の文字が見える。

池袋村から分村した中丸村には池袋村の飛地が周囲に残っていた事が窺える。

一帯はのどかな農村であった。

大正二年(1913)、新しい社殿を建立。

昭和七年(1932)、明治以降「長崎神社」の兼務社だったが独立した神社となる。

昭和二十年(1945)、東京大空襲によって壊滅的な被害を受ける。

一切の建物を焼失したと云う。

昭和二十三年(1948)、仮社殿を建立。

昭和三十三年(1958)、住居表示によって旧板橋町2-4丁目が熊野町に改称。

熊野町の由来は当社「熊野神社」が鎮座している事による。

昭和四十年-四十三年(1965-1968)、本殿や社務所などが再建。

その他、境内整備が行われた。

その他、境内整備が行われた。

平成六年(1994)、御鎮座六百年を迎えた。

平成三十年(2018)、当社が所蔵する「熊野神社文書」が板橋区有形文化財に指定。

平成三十年(2018)、当社が所蔵する「熊野神社文書」が板橋区有形文化財に指定。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

目の前には山手通り・川越街道・首都高が走る立地

交通量の多い幹線道路(山手通り・川越街道)の交差点近くに鎮座。

山手通りに沿う形で昭和四十年(1965)に建立された鳥居。

山手通りに沿う形で昭和四十年(1965)に建立された鳥居。

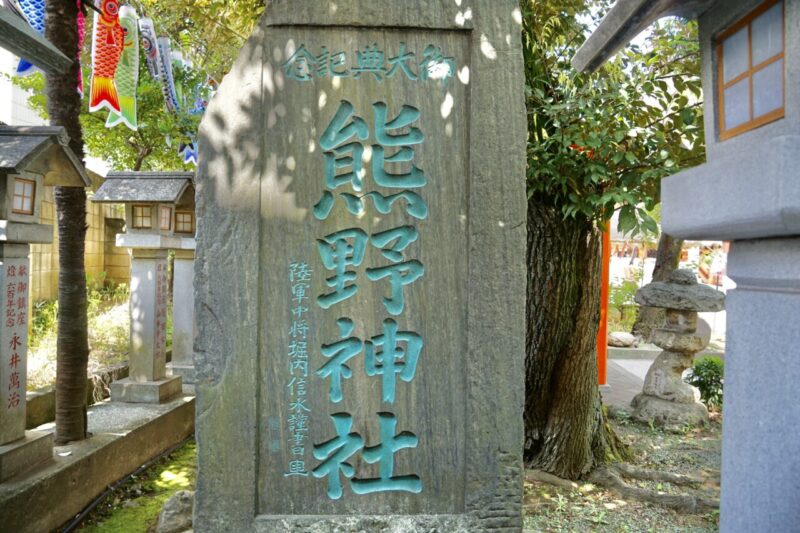

左手には戦前の社号碑。

御大典記念「熊野神社」陸軍中将堀内信水による書。

御大典記念「熊野神社」陸軍中将堀内信水による書。

玉垣には多くの奉納者の名前。

奉納の石灯籠もぐるっと境内を囲んでおり、当社への崇敬の篤さが伝わる。

奉納の石灯籠もぐるっと境内を囲んでおり、当社への崇敬の篤さが伝わる。

ユニークな表情をしたもこもこ狛犬

鳥居の先に一対の狛犬。

キリっと凛々しい表情の狛犬。

キリっと凛々しい表情の狛犬。

平成六年(1994)に御鎮座六百年を迎えるにあたり奉納されたもの。

平成六年(1994)に御鎮座六百年を迎えるにあたり奉納されたもの。

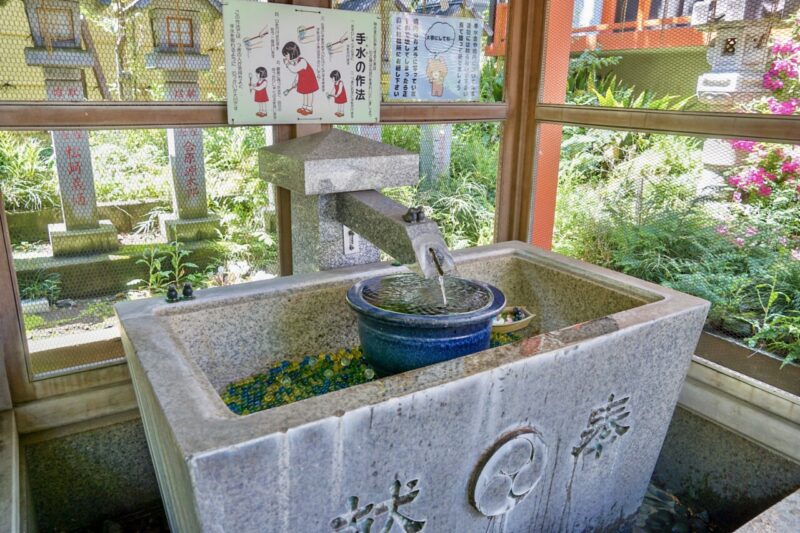

鳥居を潜ると左手に手水舎。

以前(2021年)はこうしたネットで囲われていたが2024年参拝時は綺麗に整備。

以前(2021年)はこうしたネットで囲われていたが2024年参拝時は綺麗に整備。

水が出ていて身を清めることができる。

水が出ていて身を清めることができる。

ビー玉や御神使の八咫烏が置かれている。

ビー玉や御神使の八咫烏が置かれている。

その先はまっすぐの参道。

画像は2024年4月参拝時の「熊野こいのぼり祭」時の境内。

画像は2024年4月参拝時の「熊野こいのぼり祭」時の境内。

拝殿前に石段がありその石段の途中に一対の狛犬。

台座などに刻銘がないため奉納年代は不詳ながら個性的な造形の狛犬。

台座などに刻銘がないため奉納年代は不詳ながら個性的な造形の狛犬。

お顔の毛の部分がもこもことした造形。

お顔の毛の部分がもこもことした造形。

阿形は口元を含めあまり他で見ない個性的な狛犬。

阿形は口元を含めあまり他で見ない個性的な狛犬。

吽形は子持ちとなっている。

吽形は子持ちとなっている。

戦後に再建された朱色の社殿

石段の先に朱色の社殿。

旧社殿は大正二年(1913)に建立したものであったが、東京大空襲で焼失。

旧社殿は大正二年(1913)に建立したものであったが、東京大空襲で焼失。

昭和四十年-四十三年(1965-1968)にかけて境内整備が行われ再建。

昭和四十年-四十三年(1965-1968)にかけて境内整備が行われ再建。

鉄筋コンクリート造で朱色に輝く社殿となっている。

鉄筋コンクリート造で朱色に輝く社殿となっている。

本殿も同様に朱色。

本殿も同様に朱色。

境内社などが集まる不思議な空間・幻想の庭

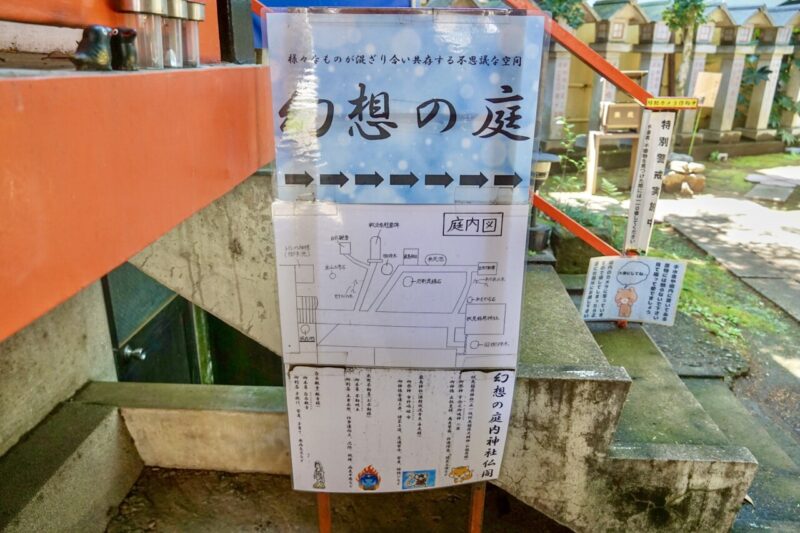

社殿の左手に境内社。

当社のちょっとした名物看板。

当社のちょっとした名物看板。

「幻想の庭」と称された一画で「様々なものが混ざり合い共存する不思議な空間」との事。

「幻想の庭」と称された一画で「様々なものが混ざり合い共存する不思議な空間」との事。 右手にあるのが伏見稲荷神社。

右手にあるのが伏見稲荷神社。

苔むした一画がとても良い雰囲気。

苔むした一画がとても良い雰囲気。

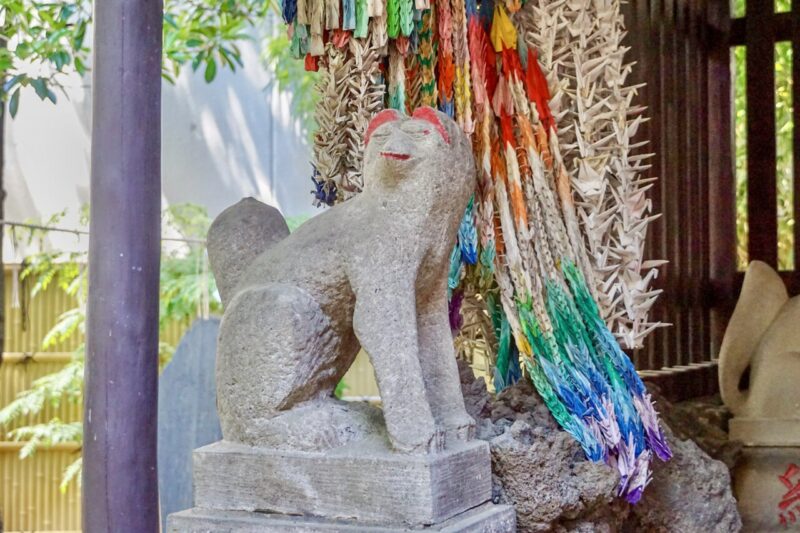

神狐像が置かれ綺麗に整備された一画。

神狐像が置かれ綺麗に整備された一画。

古くからの信仰が伝わる。

古くからの信仰が伝わる。

かなりの古さを感じる神狐像。

かなりの古さを感じる神狐像。

江戸時代の奉納物と思われる。

江戸時代の奉納物と思われる。

狐のお面なども。

狐のお面なども。

その左手におもかる石。

灯籠の上の石を持って重いか軽いかで感じる占い石。

灯籠の上の石を持って重いか軽いかで感じる占い石。

近くにはわかれの木。

近くにはわかれの木。

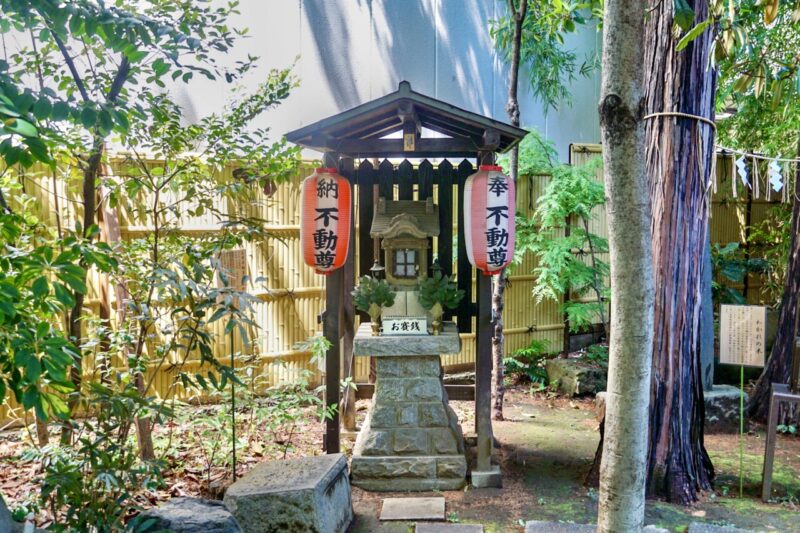

その左手に不動尊。

神社の境内にお不動様が置かれているのも神仏分離後には比較的珍しい。

神社の境内にお不動様が置かれているのも神仏分離後には比較的珍しい。

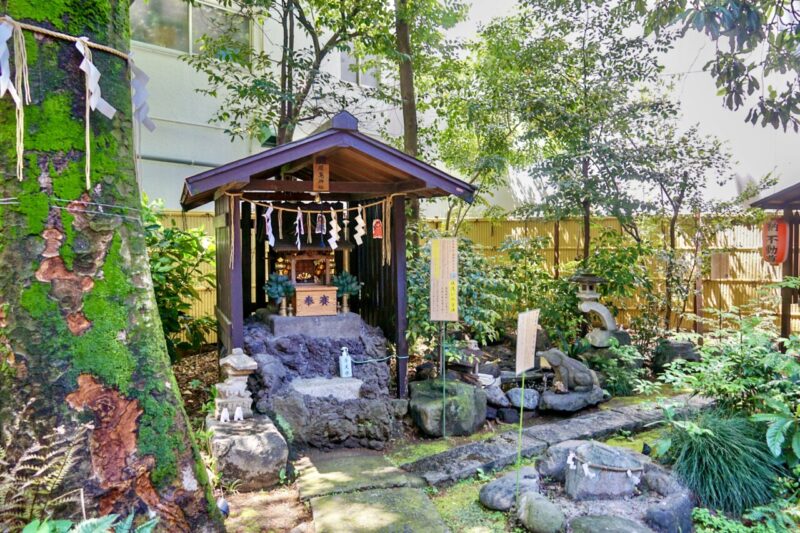

更に左手に厳島神社。

かつて弁天社として信仰を集めたと云う。

かつて弁天社として信仰を集めたと云う。

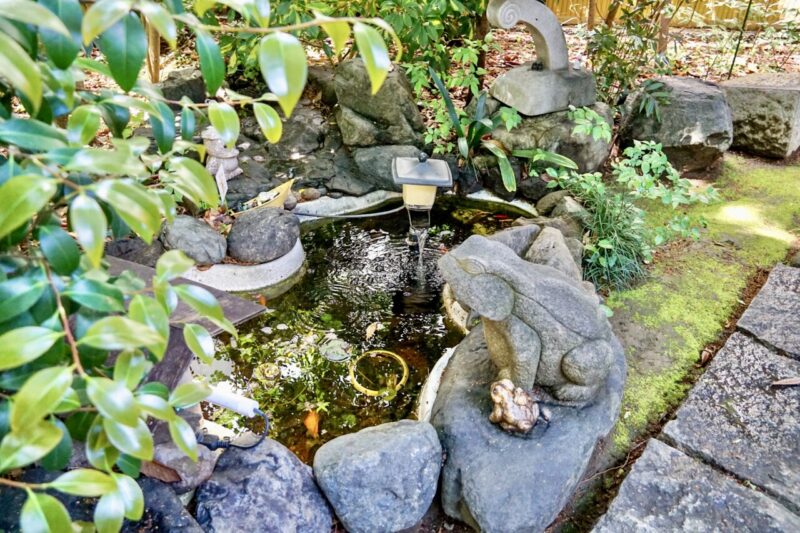

小さいながら弁天池が設けられていて銭洗いもできる。

小さいながら弁天池が設けられていて銭洗いもできる。

厄割良縁石

金山三奇石。

金山三奇石。

一画は色々と積極的に整備されていて楽しい。

一画は色々と積極的に整備されていて楽しい。

さらに忠魂碑(戦死者之碑)。

「戰死者之碑」の文字と落款は久邇宮朝融王(くにのみや あさあきらおう)の肉筆を刻印したもの。

「戰死者之碑」の文字と落款は久邇宮朝融王(くにのみや あさあきらおう)の肉筆を刻印したもの。

その奥には白衣観音(観音様)も。

その奥には白衣観音(観音様)も。

拝殿前に見守地蔵菩薩。

中に安置された地蔵尊は元禄十年(1697)のもの。

中に安置された地蔵尊は元禄十年(1697)のもの。

とても古く地域を見守ってきたお地蔵様と思われ、今も崇敬篤く多くの花などが供えられている。

とても古く地域を見守ってきたお地蔵様と思われ、今も崇敬篤く多くの花などが供えられている。

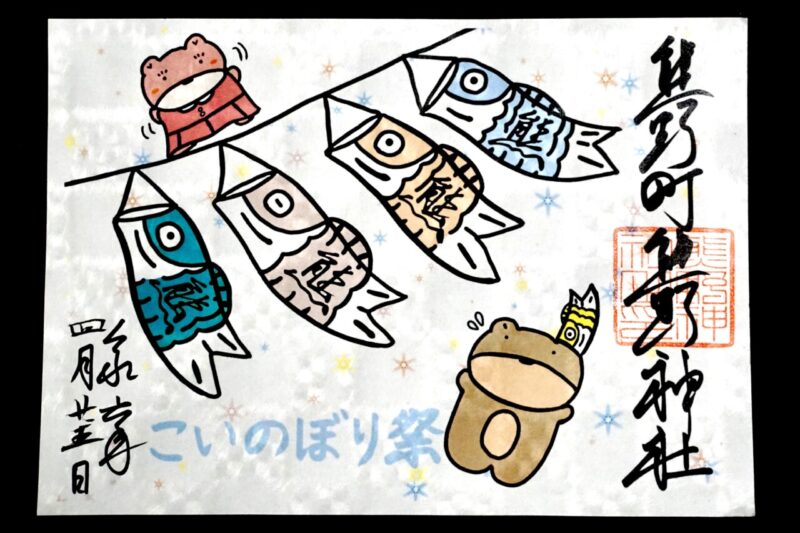

都内最大級の鯉のぼりが泳ぐ・熊野こいのぼり祭

2021年4月より境内には多くのこいのぼりが泳ぐように。(画像は2024年4月撮影) 境内境外にその数500匹程。

境内境外にその数500匹程。

奉納された鯉のぼりで「熊野こいのぼり祭」として「子供の健やかなる成長・恋愛運の上昇(恋昇り)」を祈願して掲げられたもの。

奉納された鯉のぼりで「熊野こいのぼり祭」として「子供の健やかなる成長・恋愛運の上昇(恋昇り)」を祈願して掲げられたもの。

期間:2024年4月1日-5月6日

都内最大級と云えこれだけ鯉のぼりが泳ぐと圧巻。

境内を彩る鯉のぼりの数々。

境内を彩る鯉のぼりの数々。

風にたなびく鯉のぼり。

風にたなびく鯉のぼり。

拝殿前に鯉のぼりに混じってコイキングが泳いでいるのもユニーク。

拝殿前に鯉のぼりに混じってコイキングが泳いでいるのもユニーク。

参拝者を楽しませる、少しでも多くの人に参拝して欲しいという気持ちが伝わる素敵な施策。

参拝者を楽しませる、少しでも多くの人に参拝して欲しいという気持ちが伝わる素敵な施策。

夏には風鈴トンネルを設置

当社の境内は最近になって参拝者を楽しませようと云う施策が色々と行われている。

夏には風鈴トンネルを設置。(画像は2020年8月)

夏には風鈴トンネルを設置。(画像は2020年8月)

風が吹くと程よい音色を奏でる。

風が吹くと程よい音色を奏でる。

風流な一画で音で涼を感じれるだけでなく写真映えも。

風流な一画で音で涼を感じれるだけでなく写真映えも。

手作り感のある風鈴トンネルで努力されているのが伝わる。

手作り感のある風鈴トンネルで努力されているのが伝わる。

通称はくまくま神社・撫でくま夫婦など熊や八咫烏の姿

現在の住所から「熊野町熊野神社」と呼ばれていた事に因み、現在は通称「くまくま神社」と親しみを込めて呼ばれることが多い。

参道に置かれた可愛いイラストの看板にも「くまくま神社」の文字。

参道に置かれた可愛いイラストの看板にも「くまくま神社」の文字。

参道右手の復興記念碑は「撫でくあ夫婦」として整備。

記念碑の上に寝そべる夫婦の熊像。

記念碑の上に寝そべる夫婦の熊像。

可愛らしい造形。

可愛らしい造形。

あちこちに熊や神使の八咫烏の姿。

いろんなところに置かれているので探してみるのも楽しい。

いろんなところに置かれているので探してみるのも楽しい。

いずれも2021年以降に整備されたもの。

いずれも2021年以降に整備されたもの。

参拝者を楽しませようと云う努力が伝わる。

参拝者を楽しませようと云う努力が伝わる。

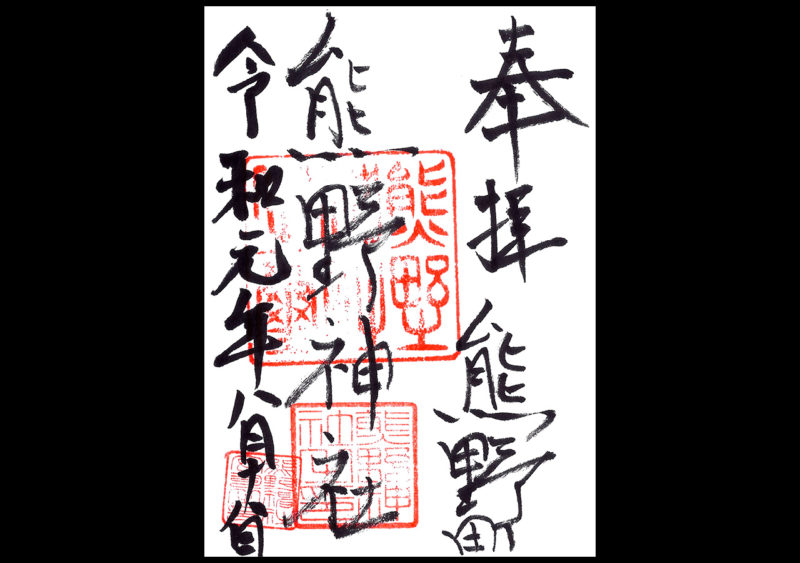

熊が特徴的な御朱印・月替り御朱印・アマビエ4面御朱印も

御朱印は社務所にて。

いつもとても丁寧に対応して下さる。

いつもとても丁寧に対応して下さる。

社務所手前には手押しポンプ式の御神水も。

社務所手前には手押しポンプ式の御神水も。

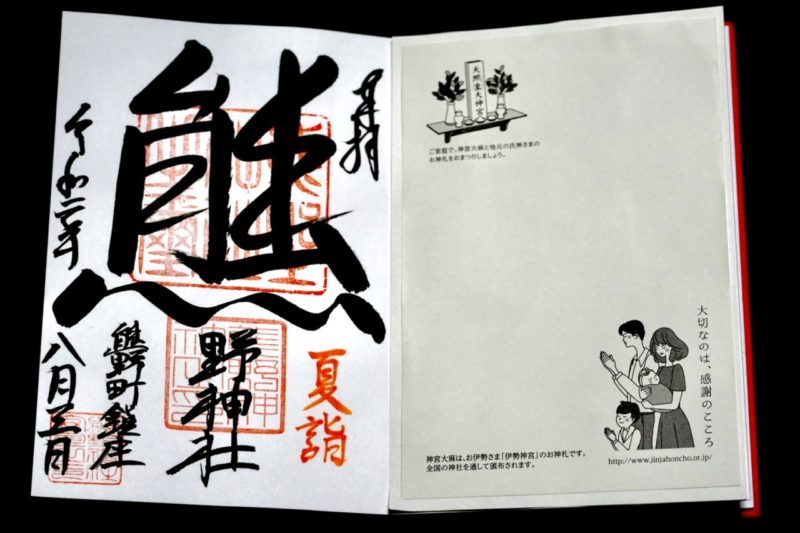

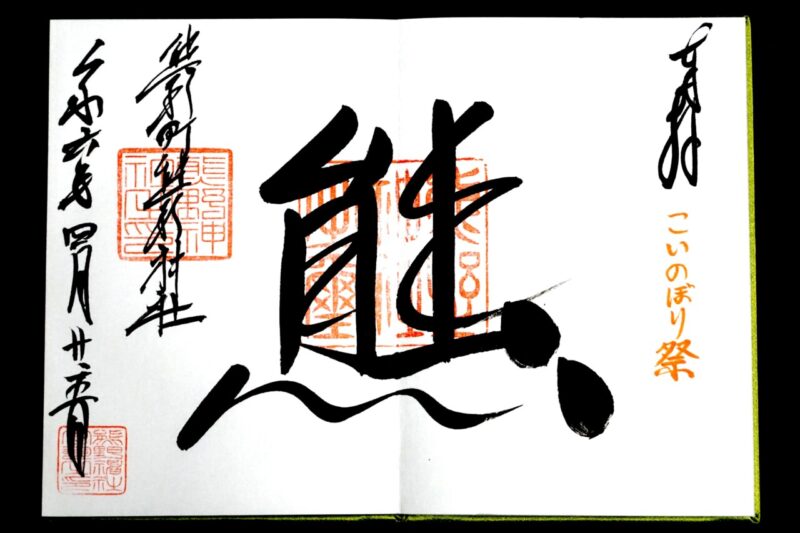

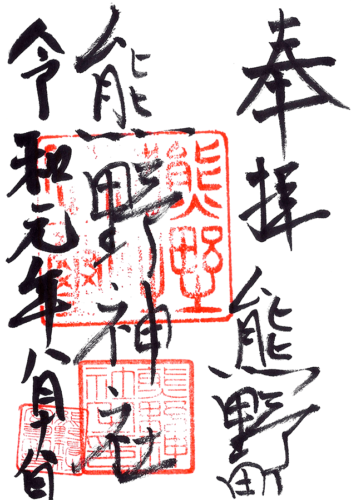

御朱印は大きな「熊」が特徴的なもの。

書き手がいらっしゃる時のみとなっているが、片面の他、見開きなど対応して下さる。

書き手がいらっしゃる時のみとなっているが、片面の他、見開きなど対応して下さる。

こちらは見開き御朱印。

こちらは見開き御朱印。

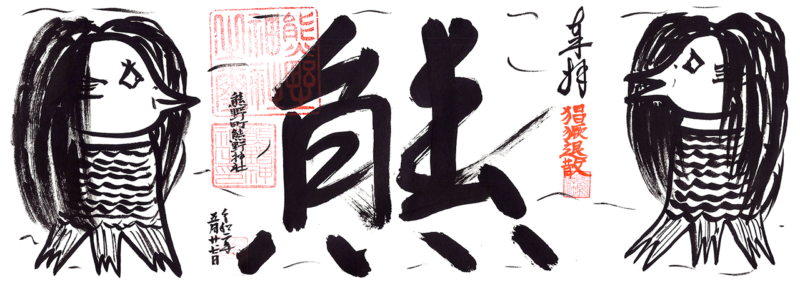

更にコロナ禍以降はアマビエを描いた御朱印も用意。

4面を使用した迫力ある御朱印で御朱印帳に直接書いて下さった。

4面を使用した迫力ある御朱印で御朱印帳に直接書いて下さった。

江戸時代の史料に残る妖怪。

豊作・疫病などに関する予言をしたとされ、「疫病が流行したら、私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と告げ海の中へと帰って行ったとされる。

新型コロナウイルス流行でネット上で注目を浴び、現在は様々な場所でイラストやグッズ展開などを見る事ができる。

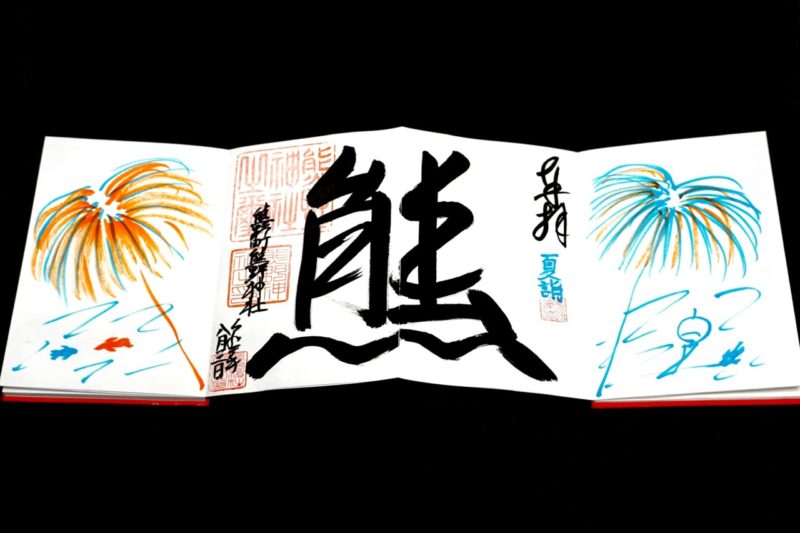

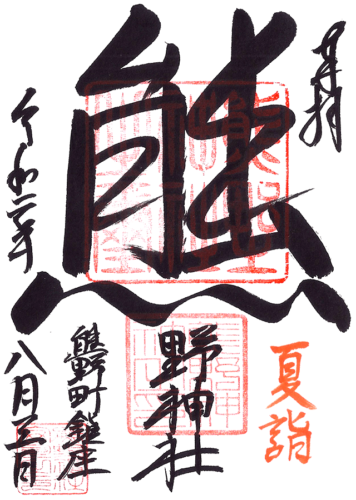

2020年8月には夏詣として4面夏詣御朱印を授与。

こちらも迫力のある御朱印で風鈴や金魚の姿があり可愛らしい。

こちらも迫力のある御朱印で風鈴や金魚の姿があり可愛らしい。

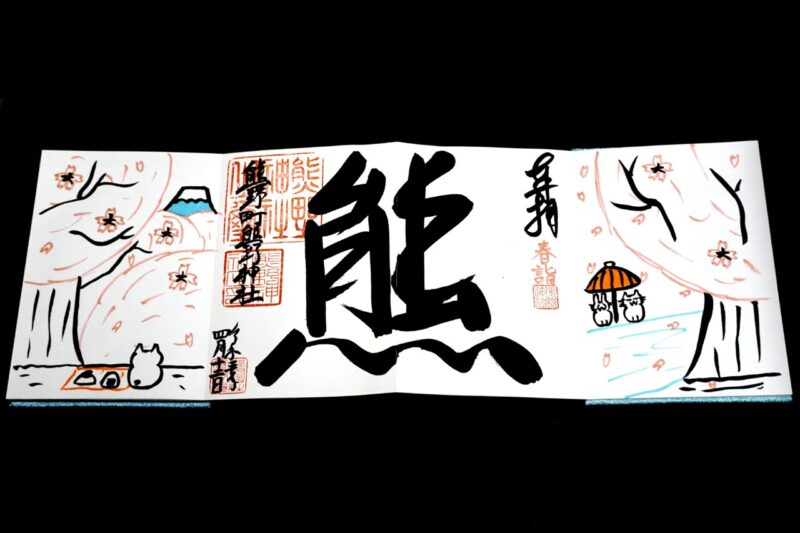

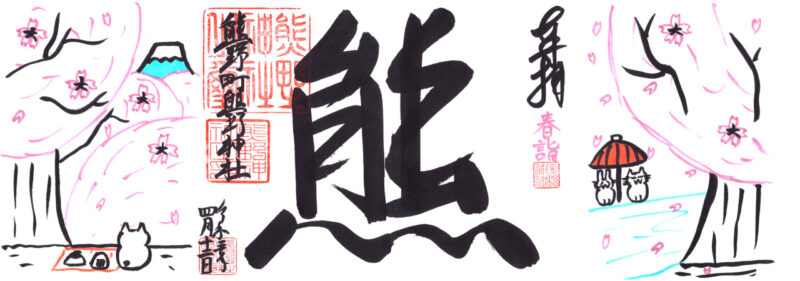

こちらは2021年4月に頂いた4面御朱印で、花見を可愛らしく描いている。

こちらは2021年4月に頂いた4面御朱印で、花見を可愛らしく描いている。

現在は書き置き御朱印も色々と用意。

2024年こいのぼり祭御朱印。

2024年こいのぼり祭御朱印。

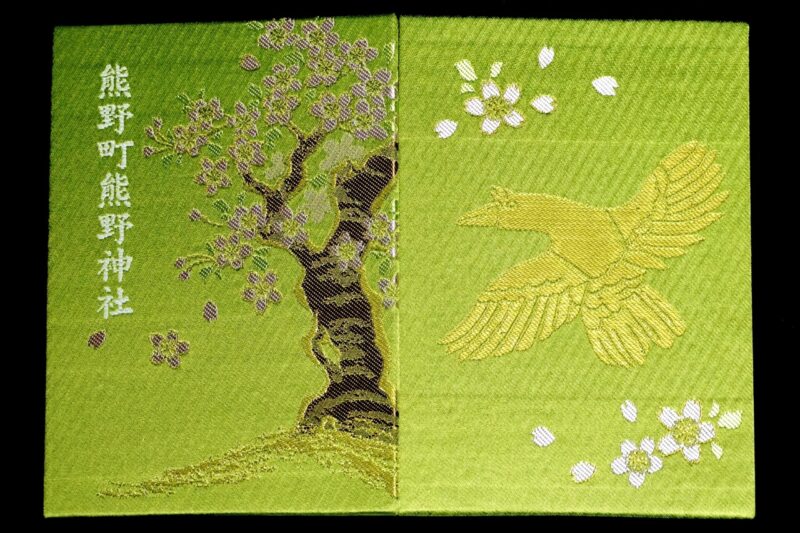

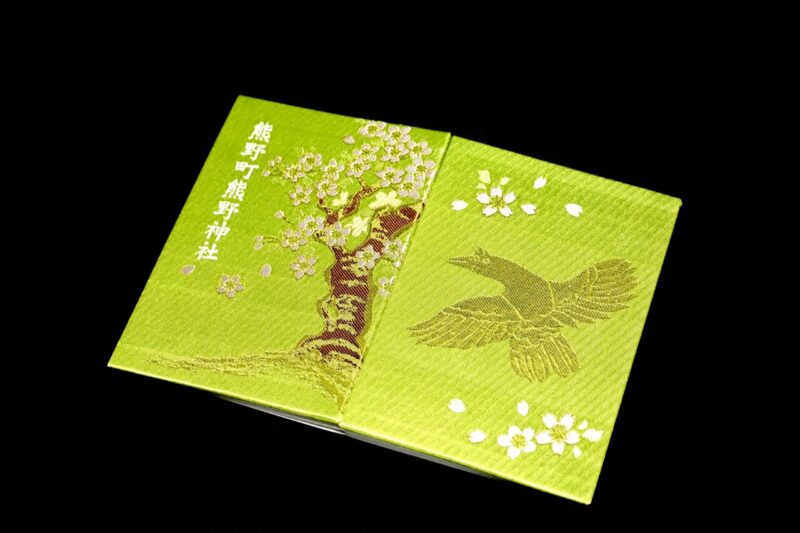

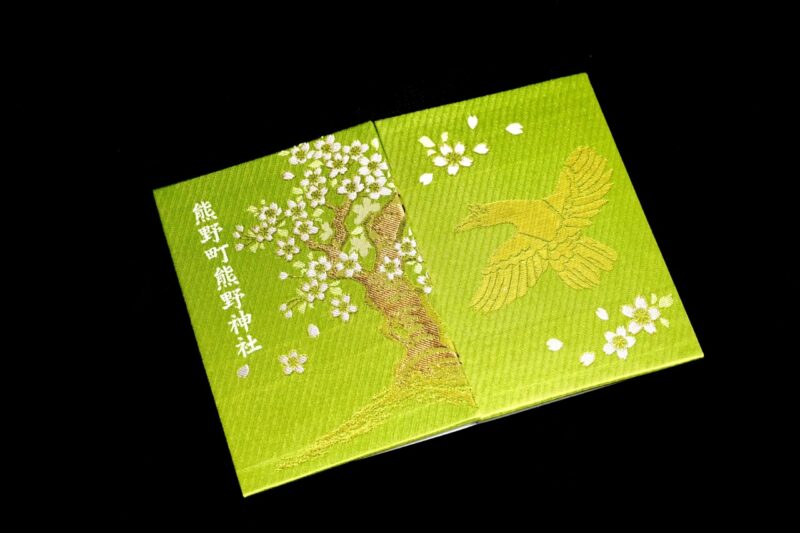

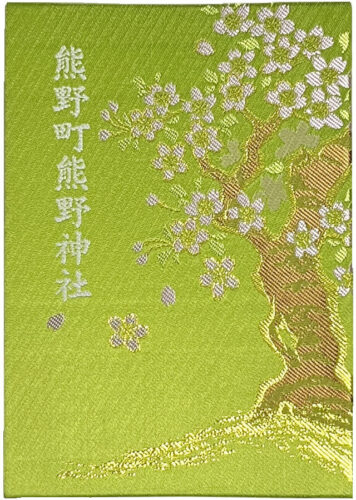

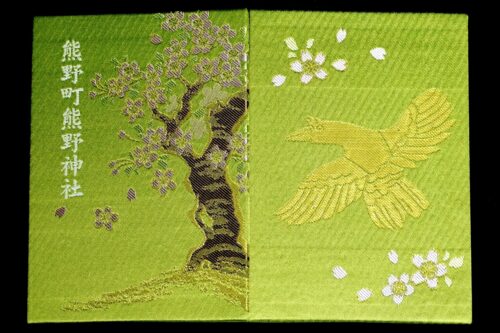

うぐいす色に桜と八咫烏の御朱印帳

2020年11月よりオリジナル御朱印帳を頒布。

うぐいす色を基調として表には桜。

うぐいす色を基調として表には桜。

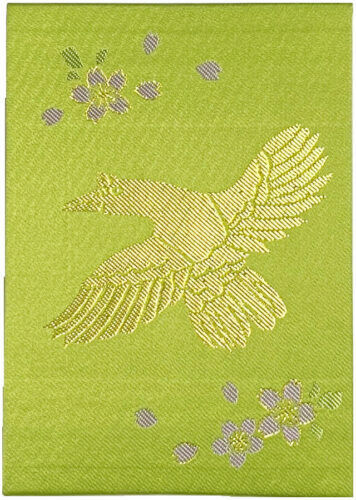

裏には神使の八咫烏をデザイン。

裏には神使の八咫烏をデザイン。

熊野帳と名付けられている。

熊野帳と名付けられている。

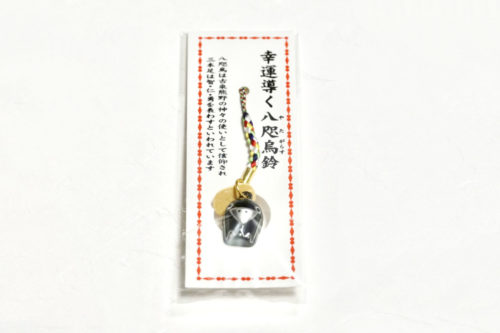

八咫烏の可愛らしい授与品・導きの社

授与品として2020年5月30日より神使の八咫烏の神像を授与。

頒布当時は大人気となった授与品。

頒布当時は大人気となった授与品。

とても可愛らしい八咫烏の神像で中にはおみくじ付き。

とても可愛らしい八咫烏の神像で中にはおみくじ付き。

他にも鈴守など八咫烏の授与品を用意している。

他にも鈴守など八咫烏の授与品を用意している。

社前の旗幟にも描かれた八咫烏。

熊野信仰の神使は八咫烏として知られる。

熊野信仰の神使は八咫烏として知られる。

八咫烏(やたがらす)は、3本足のカラスとして知られている。

日本神話において神武天皇を熊野国から大和国へ道案内したとされるため、導きの神として信仰を集める他、熊野信仰の神使とされている。

なお、日本サッカー協会のシンボルマークや日本代表エンブレムにも八咫烏がデザインされている事でも有名。

熊野信仰の神使である八咫烏は導きの神として信仰。

そのため当社も「導きの社 熊野町熊野神社」としてPRしている。

そのため当社も「導きの社 熊野町熊野神社」としてPRしている。

所感

室町時代に創建し中丸村の鎮守として崇敬を集めた当社。

町名に当社を由来とする熊野町が付いている事からも、地域と密接に結びついているのが窺える。

石垣や石灯籠など戦後の再建や御鎮座六百年の際に奉納された奉納物も多数あり、今もなお地域から崇敬を集めている事が伝わる。

幹線道路と高速道路が走る交通量の多い一画にありながら、境内に入ると不思議と静かな空間。

落ち着いた空間で地域の方々から愛される良社。

最近は色々とユニークな展開をしていて、SNSも積極的に使用しており、広く周知してもらい参拝者を増やしたいという気持ちや色々と努力している姿勢に頭が下がり、応援したくなるような良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(片面)・600円(見開き)・1,200円(4面夏詣)・1,500円(4面アマビエ)より志納

社務所にて。

※熊の文字が特徴的な御朱印、見開き、アマビエ4面など複数の御朱印を授与。

2月10日・11日・14日・21日は「節分御朱印」

※上記日程で直書き可。それ以外は別紙での授与。

2月1日-28日まで「月替り2面御朱印 バレンタイン」

※直書き可能。約10分程の時間必要。社務所の休務日もあり。

2月1日-28日まで「くま鬼御朱印」「福寿草御朱印」「初午祭御朱印」「白狐御朱印」「左馬御朱印」「くま御朱印 猫の日」

※書き置きのみ。

通年で「通常御朱印」「通常2面御朱印」「アマビエ4面御朱印」「誕生御朱印」「誕生2面御朱印」

※平時は直書き可能。社務所の休務日もあり。詳細は公式サイトにて。

- 2021年4月4面

- 2020年8月4面

- アマビエ4面

- 2面/こいのぼり祭

- 2024年こいのぼり祭

- 1面/夏詣

- 旧御朱印

御朱印帳

オリジナル御朱印帳(熊野帳)

初穂料:1,500円

社務所にて。

2020年11月よりオリジナル御朱印帳を頒布。

うぐいす色を基調として表には桜。

裏には神使の八咫烏をデザイン。

通称:熊野帳。

- 表面

- 裏面

- 見開き

授与品・頒布品

八咫烏おみくじ

初穂料:500円

社務所にて。

※熊野信仰の神使・八咫烏(やたがらす)の中におみくじが入っている。

八咫烏鈴守

初穂料:500円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2024/04/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2021/04/12(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/08/03(御朱印拝受)

参拝日:2020/05/27(御朱印拝受)

参拝日:2019/08/18(御朱印拝受)

コメント