神社情報

東伏見稲荷神社(ひがしふしみいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦御魂大神・佐田彦大神・大宮能売大神

社格等:─

例大祭:2月初午

所在地:東京都西東京市東伏見1-5-38

最寄駅:西武柳沢駅・東伏見駅

公式サイト:http://www.higashifushimi-inari.jp/

御由緒

当神社は昭和四年に官幣大社伏見稲荷神社(京都鎮座)の御分祀として創建された神社です。御祭神は衣食住など人間生活のすべてを守り給う大祖神で、皇城の守護・万民豊壌の大恩神と崇められ給う御神霊であります。

伏見稲荷大神の御分霊を奉斎したいとの関東方面稲荷信仰者の熱心な希望と、稲荷信仰者の参拝の便を計り、また迷信など誤った信仰の是正浄化を計ろうとする伏見稲荷神社の協力によって当神社が創建されました。

東伏見と云う神社名は、京都伏見から東にお遷しした神社と云う意味です。御霊代が京都から着御と同時に西武線元上保谷駅が東伏見駅と改称され、其の後地名も東伏見となりました。(境内の掲示より)

参拝情報

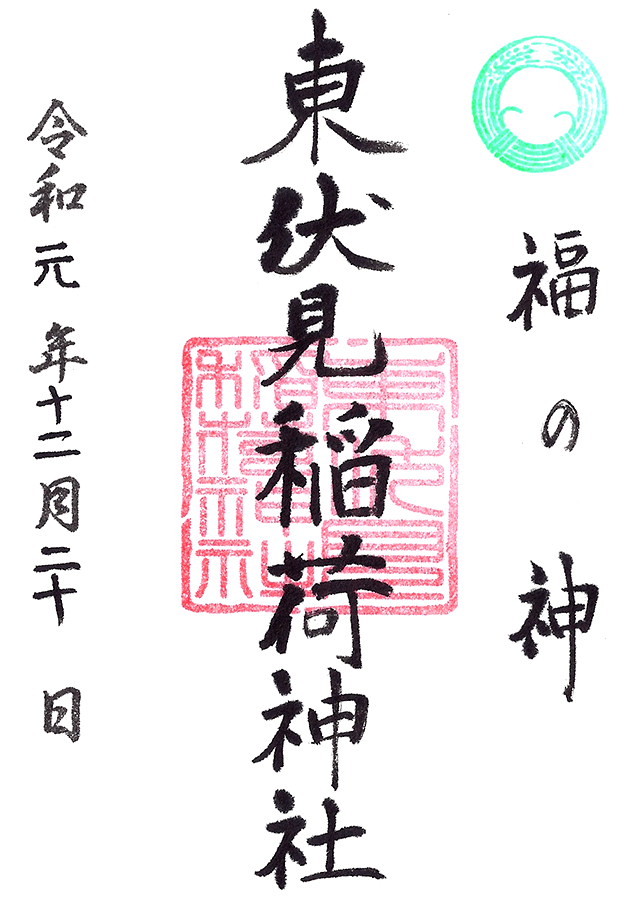

参拝日:2019/12/20

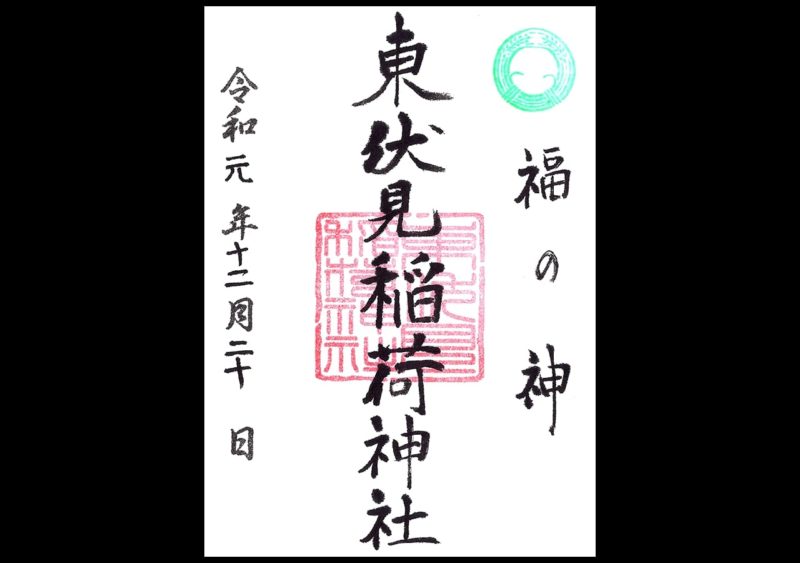

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※御朱印は書き置きのみの授与。

※正月など限定御朱印を授与する場合あり。

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:500円

社務所にて。

歴史考察

伏見稲荷大社の分祀・東伏見稲荷神社

東京都西東京市東伏見に鎮座する神社。

旧社格は無格社。

昭和四年(1929)に稲荷信仰の総本社「伏見稲荷大社」の分祀として創建。

現在の東伏見の地名や東伏見駅の駅名は当社に由来する。

朱色の社殿が美しく境内は「新東京百景」の一つに選定。

社殿の裏手には数多くの奉納鳥居と末社があり、これらを「お塚参り」として参拝するのも特徴。

昭和四年に伏見稲荷大社の御分霊を勧請

社伝によると、昭和四年(1929)に創建と云う。

当時の官幣大社「稲荷神社(現・伏見稲荷大社)」から御分霊を勧請し創建された。

京都府京都市伏見区に鎮座する神社。

式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社、旧社格は官幣大社。

全国の稲荷神社の総本社として知られ、千本鳥居などが有名。

当時、関東圏の稲荷信仰者より伏見稲荷大神の御分霊を奉斎したいと熱心な希望があったと云う。

参拝の便を図り、迷信など誤った信仰の是正を計るため「伏見稲荷大社」が協力し、「伏見稲荷大社」の分祀として創建された。

伏見から東に分祀したので東伏見・駅名や地名の由来にも

「伏見稲荷大社」の協力によって創建した当社は、「東伏見稲荷神社」と称された。

社号の通り京都伏見から東に分祀された神社と云う意味で「東伏見」と名付けられたと云う。

社号の通り京都伏見から東に分祀された神社と云う意味で「東伏見」と名付けられたと云う。

社地は当地一帯を保有していた西武鉄道から約7,000坪を無償貸与。

神社創建の費用も一部を西武鉄道が納めるなど全面協力をしている。

当地へ御分霊が遷される際には貴賓車を仕立てた特別列車が運行。

着御と同時に最寄駅であった上保谷駅は、東伏見駅へ改称された。

当時の当地は保谷町の上保谷周辺であったが、戦後になってから「東伏見」と云う名の町名が成立。

当社は当地周辺の駅名や町名の由来となった。

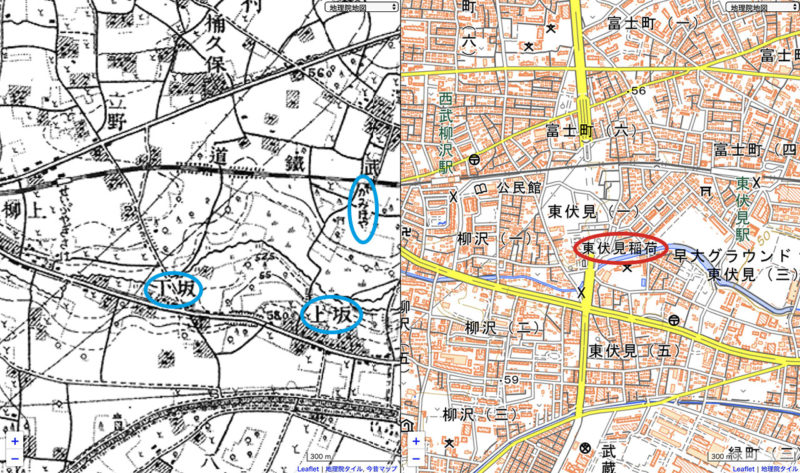

古地図で見る当社と東伏見の歩み・境内整備

当社や東伏見の地理関係などは古地図を見ると様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

まだ当社が創建する以前の古地図。

当社周辺は田畑であり、この周辺は西武鉄道が保有していた。

現在の東伏見駅は「かみほや」の文字があり、上保谷駅だった事が窺える。

また当地周辺は上保谷の坂下や坂上と呼ばれていた。

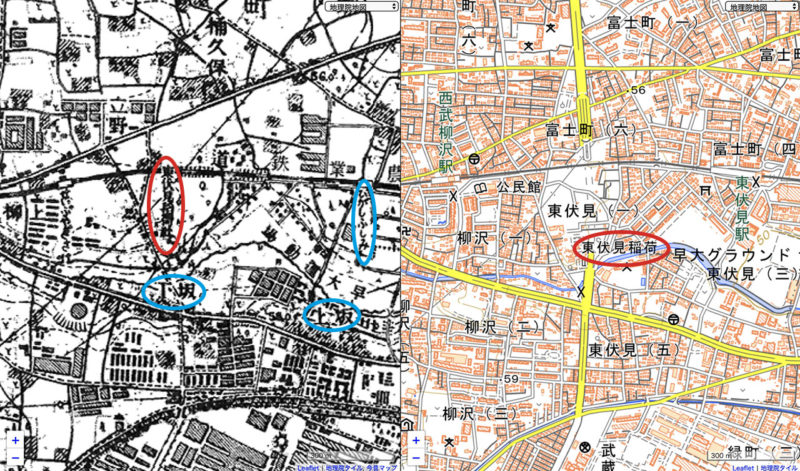

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

戦後まもない当地周辺の地図で「東伏見稲荷社」の文字を見る事ができる。

「伏見稲荷大社」と西武鉄道の協力により立派な境内を有していたと云う。

駅名も「かみほや」駅が、「ひがしふしみ」駅に改称。

また坂下、坂上といった地名は残っていて、地名には東伏見は使用されていない。

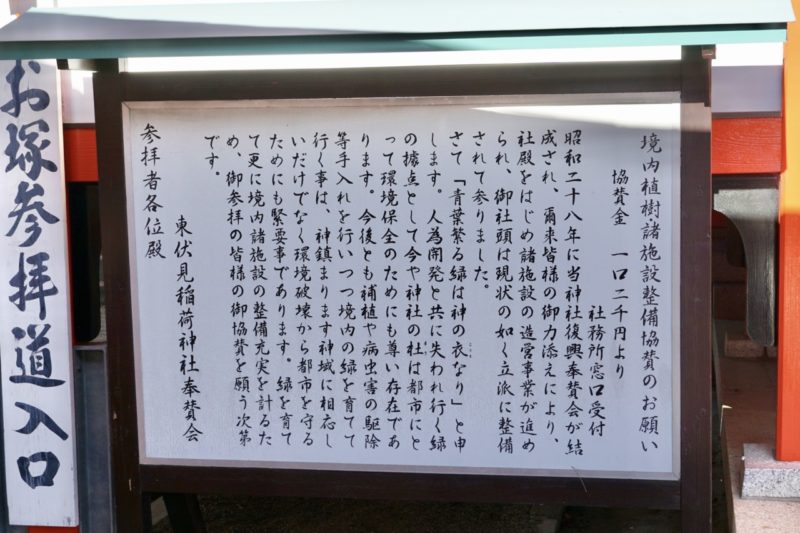

昭和二十八年(1953)、復興奉賛会が結成。

その後、現在の当社の社殿が造営された。

その後、現在の当社の社殿が造営された。

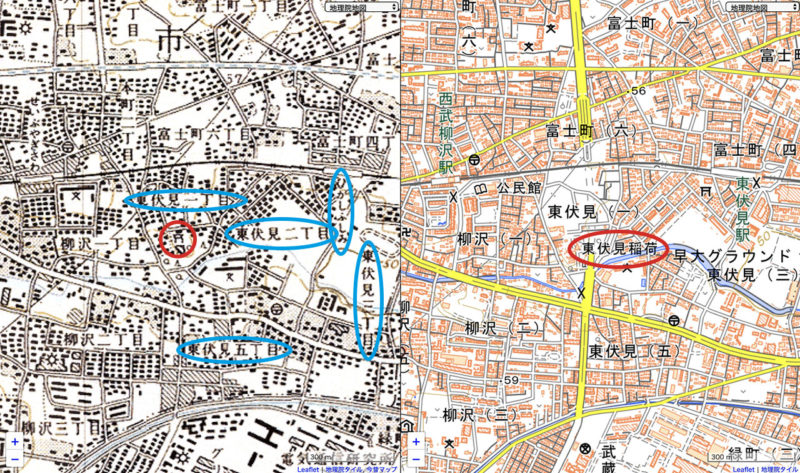

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

昭和四十一年(1966)、保谷町が町名整理を実施。

当地周辺は東伏見の地名となる。

同年の地図には既に東伏見の地名を見る事ができる。

昭和四十二年(1967)、市制施行で保谷町は保谷市となる。

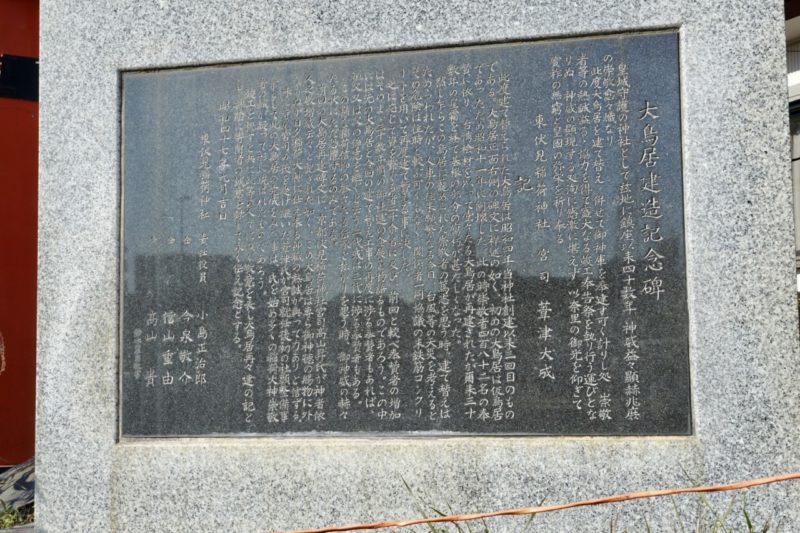

昭和四十七年(1972)、現在の大鳥居を建立。

戦前から立派な大鳥居が設けられていたが、老朽化につき建て替えが行われた。

戦前から立派な大鳥居が設けられていたが、老朽化につき建て替えが行われた。

昭和五十七年(1982)、東京都によって「新東京百景」のひとつに選定。

平成十三年(2001)、田無市と合併して、現在の西東京市が成立。

当地は西東京市東伏見となり、当社はその後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

実に立派な朱色の大鳥居と神門

最寄駅の西武柳沢駅・東伏見駅から徒歩10分以内の距離に鎮座。

南向きに大きな鳥居が設けられていて、青梅街道からも東伏見の交差点付近から望む事ができる。

南向きに大きな鳥居が設けられていて、青梅街道からも東伏見の交差点付近から望む事ができる。

朱色が映える立派な大鳥居。

昭和四十七年(1972)に建立されたものが改修されつつ現存。

昭和四十七年(1972)に建立されたものが改修されつつ現存。

「東伏見稲荷神社」の社号碑と、大きな常夜灯。

「東伏見稲荷神社」の社号碑と、大きな常夜灯。

大鳥居を潜ると石段。

石段を上った先に、朱色の神門。

石段を上った先に、朱色の神門。

やはり鳥居と同様に朱色が映える。

やはり鳥居と同様に朱色が映える。

朱色を多用した境内は、お稲荷様らしいとも云え美しい。

朱色を多用した境内は、お稲荷様らしいとも云え美しい。

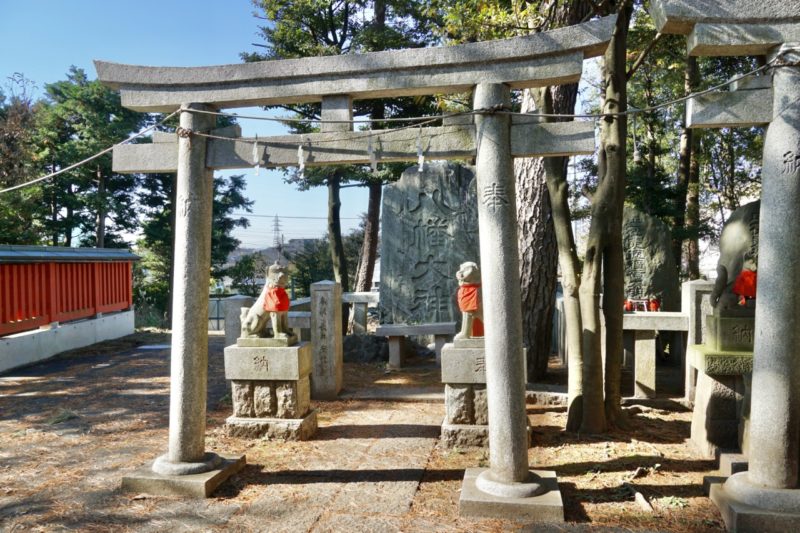

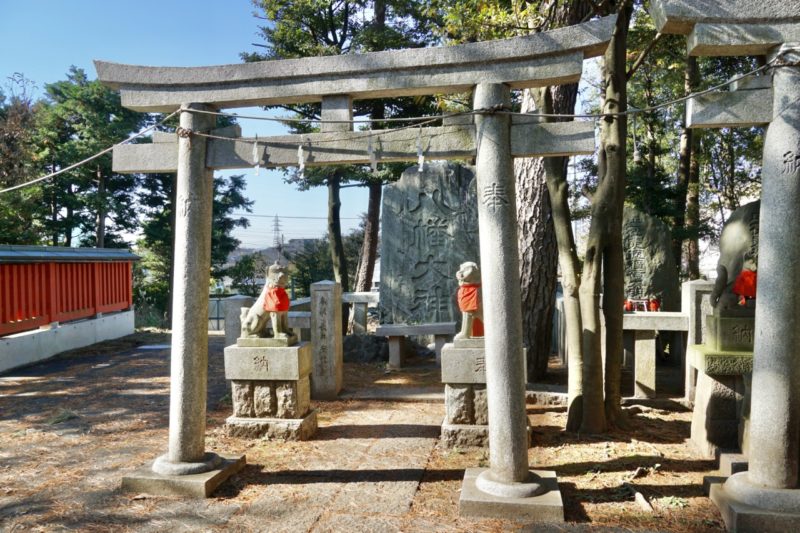

神門の手前に一対の神狐像。

大きな神狐像。

大きな神狐像。

稲荷信仰の神使である狐の像は境内に多く奉納されている。

稲荷信仰の神使である狐の像は境内に多く奉納されている。

神門を潜るとまっすぐ伸びる参道。

参道のすぐ右手に手水舎。

参道のすぐ右手に手水舎。

水が流れ身を清める事ができる。

水が流れ身を清める事ができる。

朱色の美しい社殿・新東京百景にも選定

参道の先に社殿。

撮影時は2019年末だったため、年越大祓の茅の輪も設置。

撮影時は2019年末だったため、年越大祓の茅の輪も設置。

社殿は美しい朱色が特徴的。

大鳥居・神門・社殿と朱色に統一された境内は、青空によく映える。

大鳥居・神門・社殿と朱色に統一された境内は、青空によく映える。

昭和二十八年(1953)に復興奉賛会が結成され、その後復興を果たした鉄筋コンクリート造社殿。

昭和二十八年(1953)に復興奉賛会が結成され、その後復興を果たした鉄筋コンクリート造社殿。

一部に極彩色が施されていて美しい。

一部に極彩色が施されていて美しい。

本殿も同様に朱色を基調としていて、全体的に保存状態もよい。

本殿も同様に朱色を基調としていて、全体的に保存状態もよい。

こうした朱色を基調とした美しい社殿、神門、鳥居は、青空と緑に映える事から昭和五十七年(1982)に東京都によって「新東京百景」のひとつに選定。

旧保谷市(田無市と合併し・現在の西東京市)を代表する美しい神社として崇敬を集めている。

旧保谷市(田無市と合併し・現在の西東京市)を代表する美しい神社として崇敬を集めている。

社殿裏手に多くの奉納鳥居と境内社・お塚参り

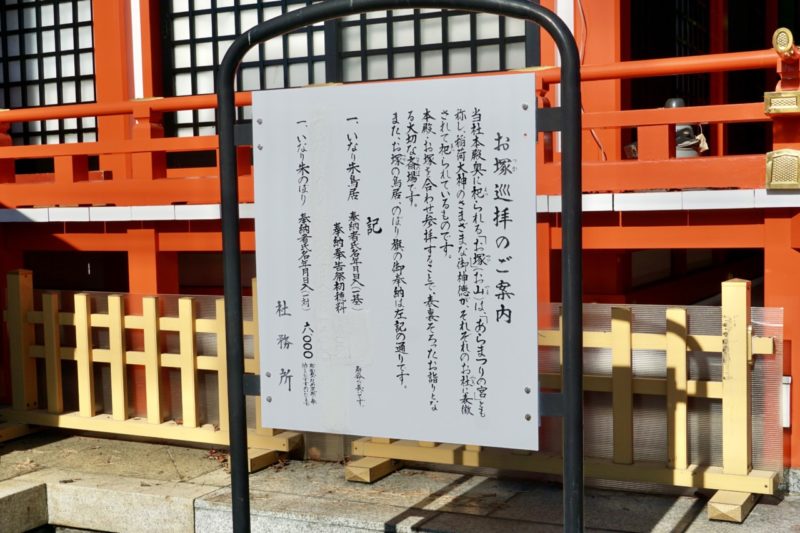

社殿の裏手には「お塚」と呼ばれる一画が整備。

社殿左手に「お塚参拝道入口」の看板。

社殿左手に「お塚参拝道入口」の看板。

また社殿右手からもお塚への参道と鳥居が設けられている。

また社殿右手からもお塚への参道と鳥居が設けられている。

こちら側にはお塚案内図も置かれているので、確認して巡るのもよいだろう。

こちら側にはお塚案内図も置かれているので、確認して巡るのもよいだろう。

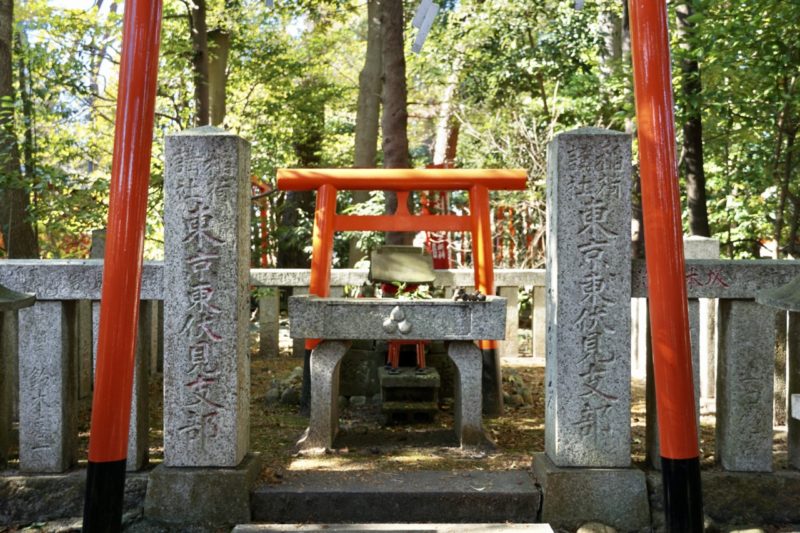

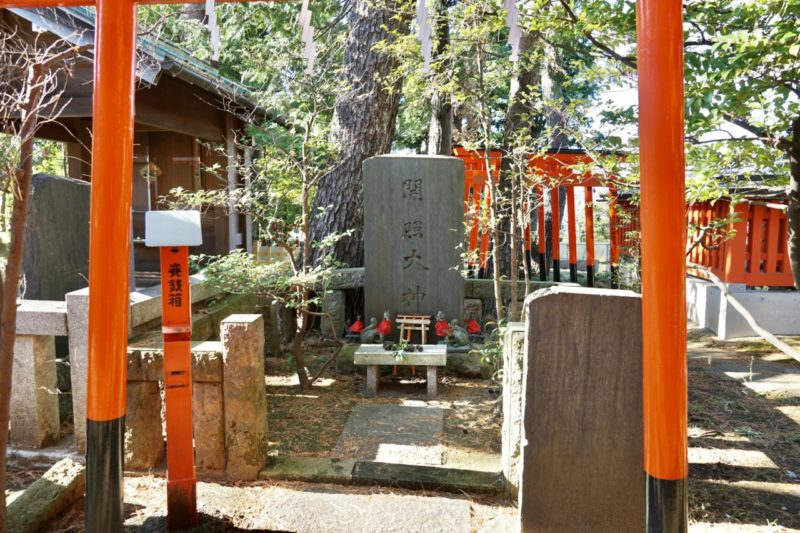

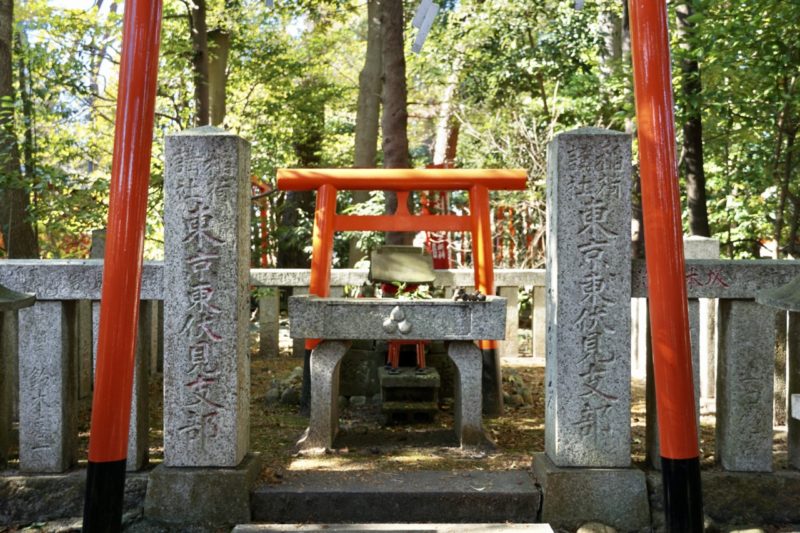

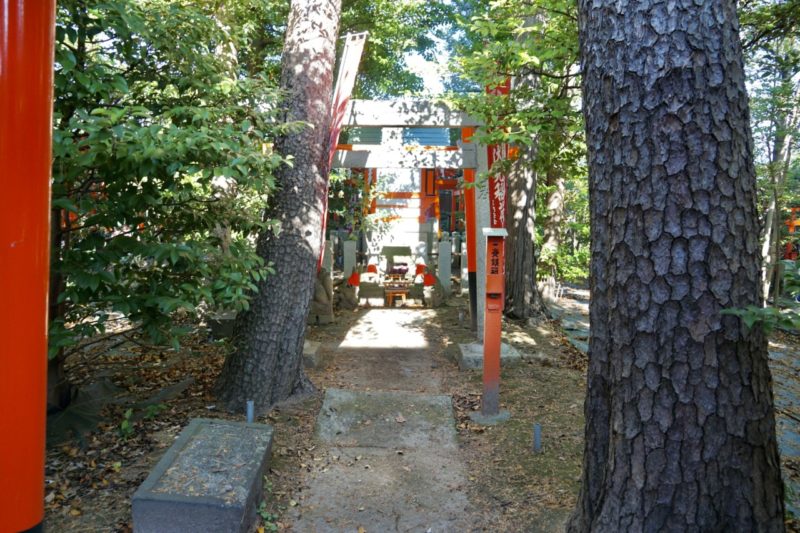

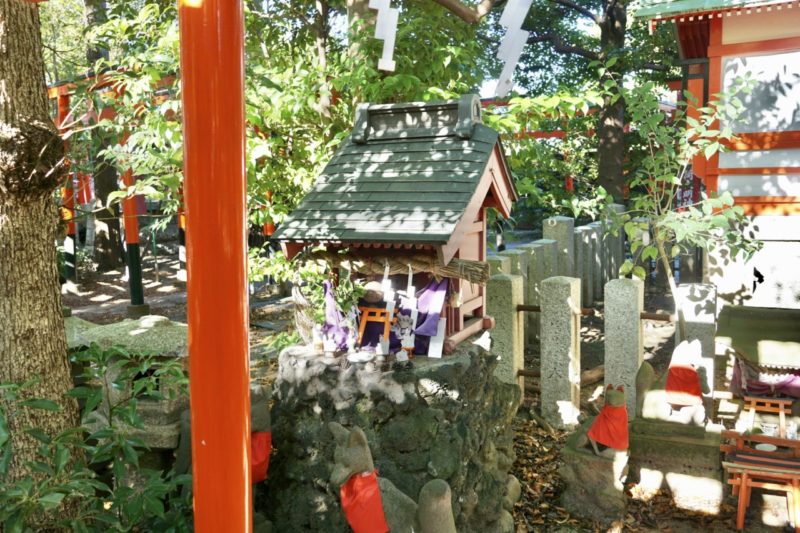

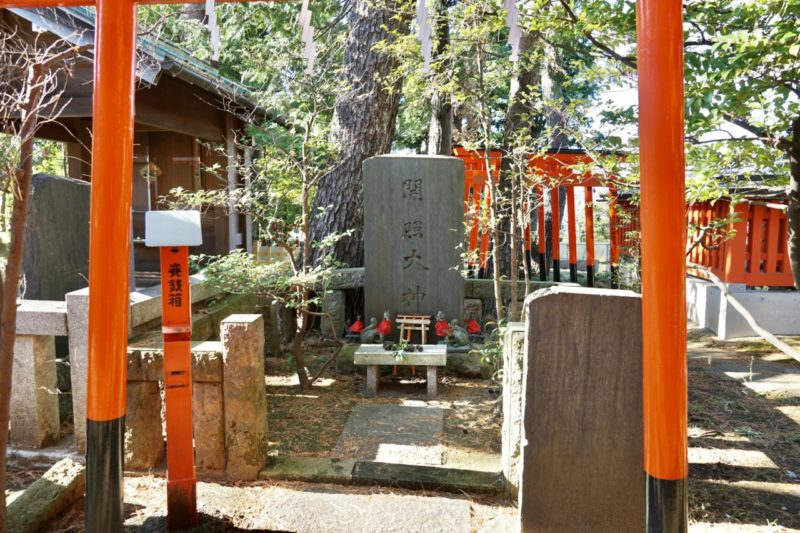

当社の社殿の裏手を「お塚」(お山とも)と呼ぶ。

「伏見稲荷大社」の稲荷山を模したと云え、多数の境内社が置かれ鳥居が奉納。

「あらまつりの宮」とも称され、稲荷大神の様々な御神徳がそれぞれの社に祀られている。

本社である当社と共に、これらのお塚を巡る事で、表裏揃ったお参りとなる。

お塚の一画は開けた社殿周辺とは違い別世界のよう。

多くの奉納鳥居が置かれ、不思議な空気感。

多くの奉納鳥居が置かれ、不思議な空気感。

その先には数多くの境内社。

その先には数多くの境内社。

小祠や神狐像も多数。

小祠や神狐像も多数。

それぞれに御神徳があり数多くの境内社を巡る。

それぞれに御神徳があり数多くの境内社を巡る。

こうした一画は一部ではパワースポットとも呼ばれる。

こうした一画は一部ではパワースポットとも呼ばれる。

これだけ多くの奉納鳥居や旗幟がある事からも、当社への崇敬の篤さが伝わる。

これだけ多くの奉納鳥居や旗幟がある事からも、当社への崇敬の篤さが伝わる。

スッと空気が冷える場所もあったりと不思議な雰囲気。

スッと空気が冷える場所もあったりと不思議な雰囲気。

本殿裏手の稲荷社。

本殿裏手の稲荷社。

八幡さまも。

八幡さまも。

その隣にある綾太郎稲荷社は、盲目の浪曲師・浪花亭綾太郎が信仰したお稲荷様。

その隣にある綾太郎稲荷社は、盲目の浪曲師・浪花亭綾太郎が信仰したお稲荷様。

その隣の開照大神は岩戸隠れの神話で登場する天鈿女命を祀る。

その隣の開照大神は岩戸隠れの神話で登場する天鈿女命を祀る。

天照大神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸に隠れて世界が暗闇になった時、力強くエロティックな動作で踊りを舞い、八百万の神々を大笑いさせた。

この様子を不審に思い、戸を少し開けた天照大神を天手力男神に引き出して再び世界に光が戻った。この事から「芸能の女神」として信仰を集める。

その隣には祖霊舎。

祖霊舎に関連して慰霊碑がお塚の一番北側に設けられている。

祖霊舎に関連して慰霊碑がお塚の一番北側に設けられている。

中島飛行機株式会社武蔵製作所の殉職者慰霊碑。

中島飛行機株式会社武蔵製作所の殉職者慰霊碑。

福の神と記された御朱印・限定御朱印も

御朱印は「東伏見稲荷神社」の朱印、右上に社紋。

墨書きで「福の神」と記してあるのが特徴的。

墨書きで「福の神」と記してあるのが特徴的。

所感

稲荷信仰の総本社である「伏見稲荷大社」の分祀である当社。

昭和初期の創建であるが「伏見稲荷大社」と西武鉄道の協力により立派な境内を有している。

朱色を基調とした境内は統一感があり美しい。

こうした境内を維持できているのも崇敬者からの篤い崇敬によるものであろう。

そうした一面は、社殿裏手のお塚でより顕著に感じる事ができる。

数多くの奉納鳥居や旗幟、多くの境内社などは、まさに崇敬者の思いの賜物と云える。

美しく手入れされた境内、崇敬者の気持ちが伝わる良い神社であり、旧保谷市域を代表する神社である。

神社画像

[ 大鳥居・社号碑 ]

[ 神門 ]

[ 神狐像 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 茅の輪 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 社務所 ]

[ 授与所 ]

[ 神楽殿 ]

[ 祓所 ]

[ お塚(境内社) ]

[ 藤棚 ]

[ 石碑 ]

[ 案内板 ]

コメント

こんばんは。

東京に伏見稲荷大社と名前が似たような神社があるのですね。

京都の伏見稲荷から東に移したという単純な経緯で名付けられた神社の鳥居の朱色が綺麗です。

■しゃんしゃん様

東に遷したから「東伏見稲荷」と云うのは分かりやすいです。

でも所在地は西東京市だったりと、東と西が入り混じっています。笑

西武鉄道を中心とした協力があったため、社地も広くとても立派な整備がされています。

朱色が美しく街道沿いからもよく目立ちます。

お稲荷様らしさがとてもあるよい神社です。