神社情報

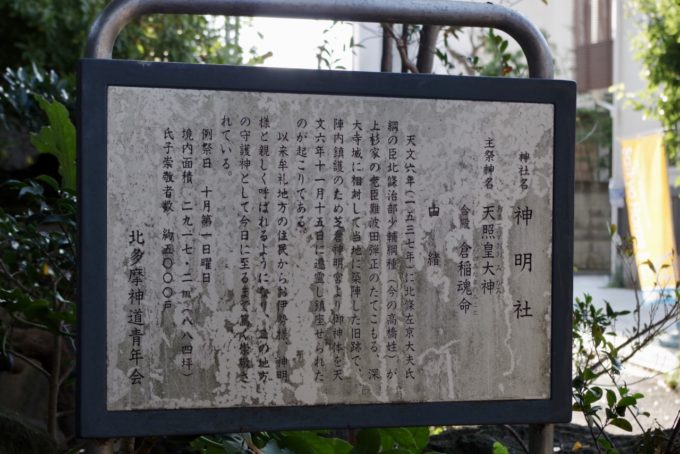

牟礼神明社(むれしんめいしゃ)

御祭神:天照皇大神

相殿神:倉稲魂大神

社格等:村社

例大祭:10月第1日曜

所在地:東京都三鷹市牟礼2-6-12

最寄駅:三鷹台駅

公式サイト:─

御由緒

牟礼神明社は、天文六年(1537)に北条早雲の家臣北条(高橋)綱種が、上杉家の家臣難波田弾正のたてこもる深大寺城に相対して陣を敷いた際、その陣営内に、この地の守護神として芝大神宮の御分霊を勧請して、御鎮座せられ、以来『お伊勢様』『神明様』と親しく呼ばれ、家内安全・五穀豊穣の神様として篤く崇敬されています。

また、相殿の倉稲魂大神は高山で祀られていたのを明治時代に合祀したもので、商売繁昌の神様として崇敬されています。(頒布の資料より)

参拝情報

参拝日:2017/11/17

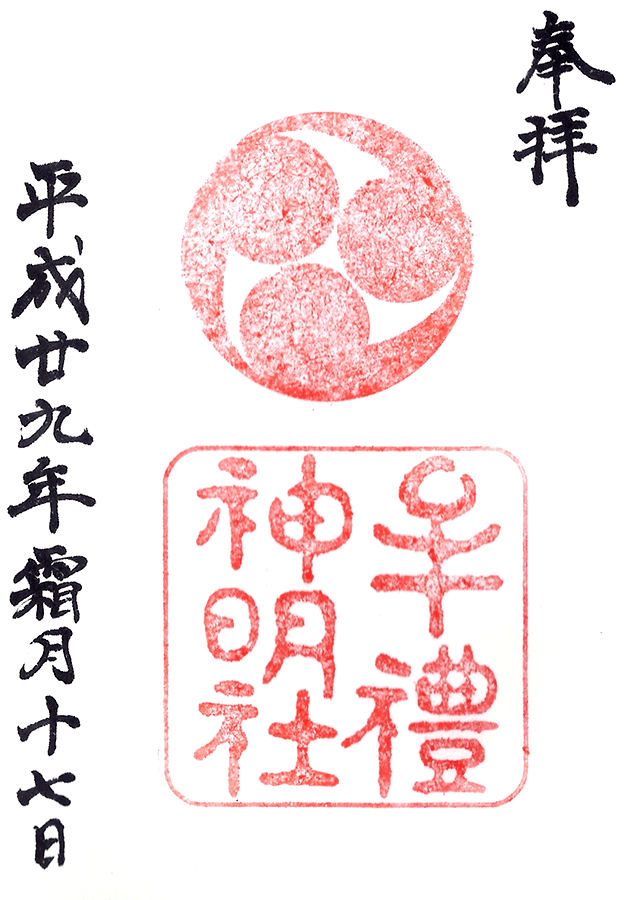

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※社務所の開所時間は仏滅を除く9:30-16:00(仏滅は閉所)

歴史考察

牟礼鎮守のお伊勢様

東京都三鷹市牟礼に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧無礼村(牟礼村)の鎮守。

戦国時代に当地に砦が築かれ、陣内の鎮護のために創建。

その後は牟礼の鎮守として「お伊勢様」と呼ばれ親しまれてきた。

現在も家内安全・五穀豊穣の神様として地域の崇敬を集めている。

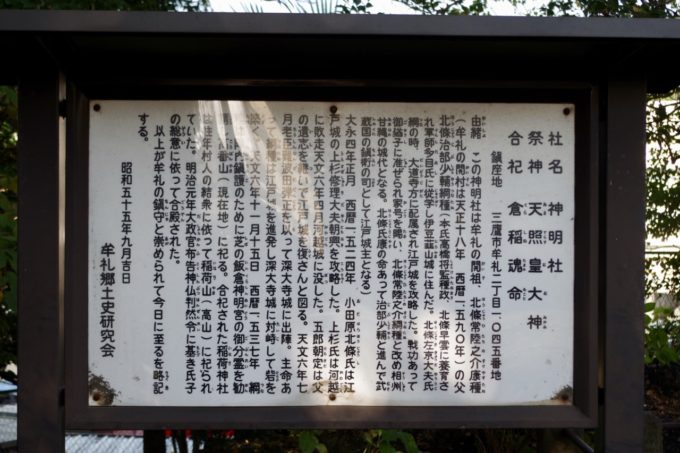

北条氏綱の家臣・北条綱種が築いた砦の陣中鎮護として創建

社伝によると、天文六年(1537)に創建とある。

北条氏綱の家臣である北条綱種によって創建されたと伝えられる。

天文六年(1537)、北条綱種は江戸城城主となる。

同年、扇谷上杉家の当主・上杉朝定は、後北条氏に対抗するため深大寺城(現・調布市)を築城し、家臣・難波田弾正を城主とする。

氏綱より深大寺城攻略の命を受けた綱種は、当地の丘陵に相対して砦を築き陣を敷き、陣中鎮護・陣内の守護神として芝の「飯倉神明宮(現・芝大神宮)」の御分霊を勧請。

これが当社の創建と伝えられている。

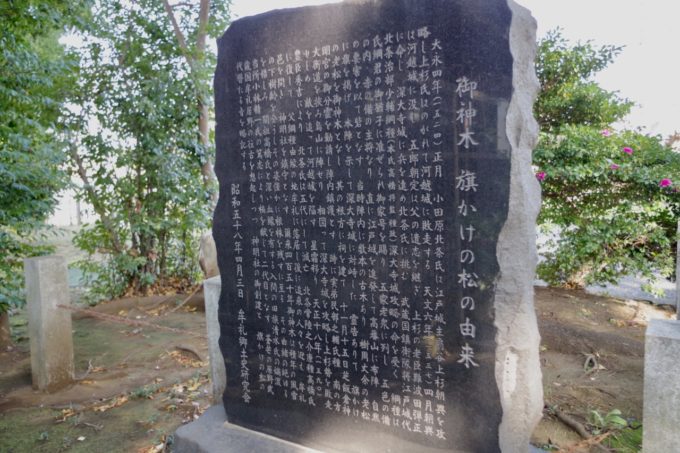

御神木・旗かけ松の伝承

当社の創建には、今はなき「旗かけ松」と呼ばれる伝承が残っている。

すると霊告があったため、この松を御神木として、根方に祠を建て、陣内鎮護のために「飯倉神明宮(現・芝大神宮)」の御分霊を勧請したと云う。

その間に主君の氏綱が河越城(現・川越市)へ進軍し、敵対する扇谷上杉家より河越城を奪取。

深大寺城の難波田勢も撤退を余儀なくされたため、綱種は追撃し大勝を果たしている。

後北条氏が滅亡し綱種の子孫が無礼村を開村・牟礼村へ改称

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅亡。

綱種の子孫は、高橋姓に復して当地に移住して帰農。

綱種の子孫が名主となり無礼村を開村し、当社を鎮守とした。

以来、「お伊勢様」「神明様」と称され、地域の崇敬を集めた。

文化十三年(1816)、村名を現在の「牟礼」に改めている。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(無禮村)

神明社

除地三畝。村の中ほどにあり。上屋僅に一間四方許。昔当所へ成せられし時の御殿、ならびに御道具をたたみて此地に埋め、其上に此祠を勧請すと云傳へり。村民の持なり。

無禮村(無礼村)の「神明社」として記されているのが当社。

御殿、ならびに御道具を当地に埋め、その上に勧請されたと伝えられていて、村民持ちとある。

村民とは、おそらく名主となっていた高橋氏の事であろう。

嘉永三年(1850)、社殿が造営。

現在は覆殿となっていて保護されているが、当時のものが現存していると云う。

現在は覆殿となっていて保護されているが、当時のものが現存していると云う。

明治維新後の歩み・牟礼村の鎮守となる

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、当地より西にある三鷹の高山鎮座「稲荷神社」が合祀。

当社は村社となり、牟礼村の鎮守となった。

明治二十二年(1889)、市町村制施行に伴い、牟礼村・大沢村・上仙川村・上連雀村・下連雀村・野崎村・野川村・北野村・井口新田・深大寺新田・野崎新田・大沢新田と、上石原村・烏山村・下仙川村の一部が合併し、三鷹村が成立。

当社は三鷹村牟礼の鎮守として崇敬を集めた。

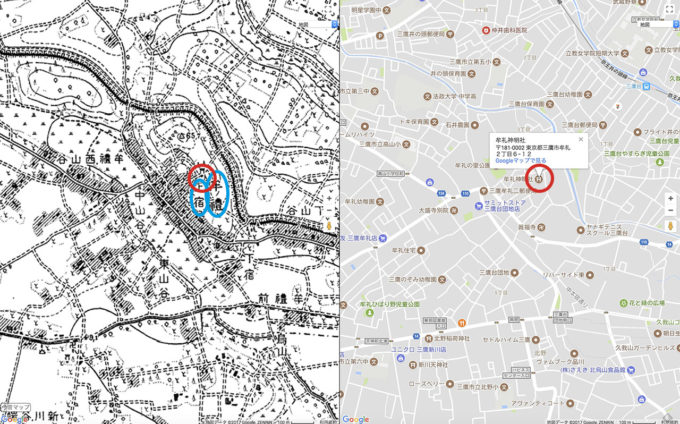

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

古くから当地周辺で最も標高の高い高台に位置していて、かつて陣が築かれた歴史を伝える。

牟禮(牟礼)の地名も残り、当地周辺は上宿と云われていた事も分かる。

のどかな農村地帯であるが、当社を中心に町屋を見る事ができ、地域からの崇敬を集めたのであろう。

戦後になり境内整備。

今も「お伊勢様」「神明様」と呼ばれ、地域から親しまれ現在に至っている。

境内案内

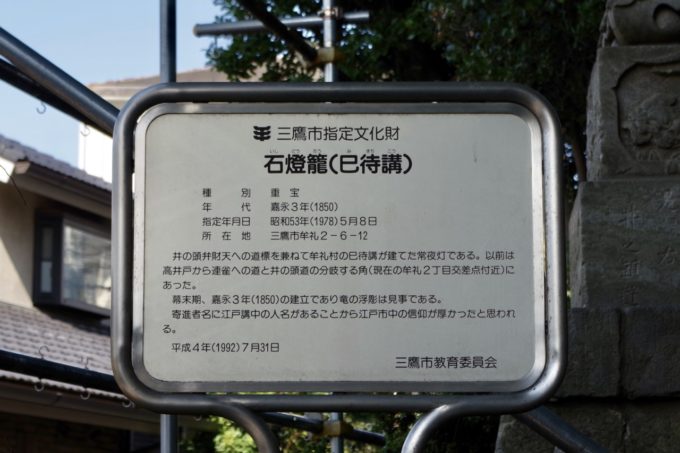

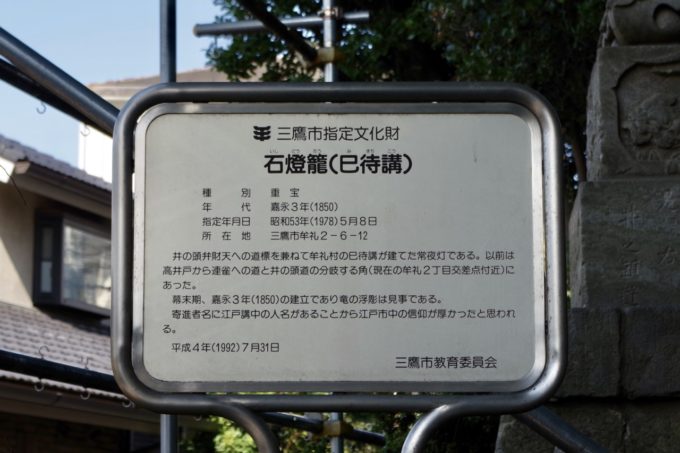

三鷹の一番高いところに鎮座・参道脇の石灯籠(巳待講)

最寄駅は三鷹台駅で徒歩10分程の距離。

「牟礼神明社」が正式であるが、社号碑には「神明神社」の文字。

「牟礼神明社」が正式であるが、社号碑には「神明神社」の文字。

石段が伸びやや小高い位置に鎮座。

石段が伸びやや小高い位置に鎮座。

当社は三鷹で一番高い所に鎮座していると云う。

当社は三鷹で一番高い所に鎮座していると云う。

右手には女坂とも云える緩やかな坂で境内へ入る事もできる。

右手には女坂とも云える緩やかな坂で境内へ入る事もできる。

石段手前、参道の左手に大きな石灯籠。

嘉永三年(1850)の建立で、牟礼村の巳待講が「井の頭弁財天」への道標を兼ねて奉納したもの。

嘉永三年(1850)の建立で、牟礼村の巳待講が「井の頭弁財天」への道標を兼ねて奉納したもの。

三鷹市指定文化財となっている。

三鷹市指定文化財となっている。

砦を築いた歴史を伝える境内の地形

石段を上った先に鳥居。

鳥居を潜った両脇に狛犬。

鳥居を潜った両脇に狛犬。

昭和八年(1933)に奉納されたもので、阿形は子持ち。

昭和八年(1933)に奉納されたもので、阿形は子持ち。

参道の左手に手水舎。

綺麗に水が張られ、手拭き用の手ぬぐいも用意されていたりと、綺麗に管理されている。

綺麗に水が張られ、手拭き用の手ぬぐいも用意されていたりと、綺麗に管理されている。

さらに小さな石段があり境内は緩やかに上りが続く。

こうして高台だったからこそ、当地に砦が築かれた訳で、かつて当地に砦を建て陣を敷いた歴史を伝えている。

こうして高台だったからこそ、当地に砦が築かれた訳で、かつて当地に砦を建て陣を敷いた歴史を伝えている。

石段を上った先に社殿が鎮座。

石段を上った先に社殿が鎮座。

綺麗に維持された社殿や境内社

社殿は木造の権現造り。

拝殿は戦後に再建されたものと見えるが、綺麗に維持されている。

拝殿は戦後に再建されたものと見えるが、綺麗に維持されている。

平日の仏滅は拝殿の扉は閉じたままになるとの事。

平日の仏滅は拝殿の扉は閉じたままになるとの事。

本殿は覆殿の中に納められており、嘉永三年(1850)に造営されたものが現存していると云う。

本殿は覆殿の中に納められており、嘉永三年(1850)に造営されたものが現存していると云う。

境内社は社殿の後方に鎮座。

三峯神社と榛名神社の合殿となっている。

三峯神社と榛名神社の合殿となっている。

祠の前にとても小さな一対の狛犬があり可愛らしい。

祠の前にとても小さな一対の狛犬があり可愛らしい。

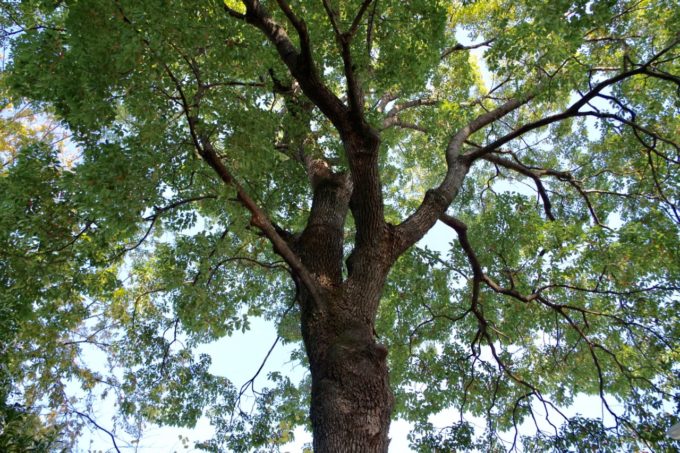

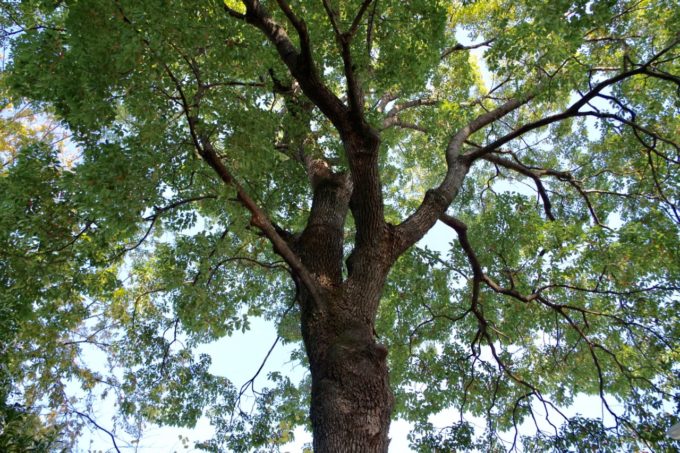

「旗かけの松」が楠の謎・社務所は仏滅は閉所

社殿の後方には、上述したように当社の創建伝承に残る「旗かけ松」。

しかしながら「旗かけ松」の石碑は残るが、その場に聳え立つのは松ではなく楠。

しかしながら「旗かけ松」の石碑は残るが、その場に聳え立つのは松ではなく楠。

伝承に残る古松は、根株を残すのみになっていたと云い、代わりに楠を植えて二代目とした。

伝承に残る古松は、根株を残すのみになっていたと云い、代わりに楠を植えて二代目とした。

松なのに楠という事で少し混乱をしてしまうが、力強く聳える御神木となっている。

御朱印は社務所にて。

丁寧に対応して頂いた。

丁寧に対応して頂いた。

社務所は仏滅に閉所となるとの事で、窺う際は確認したい。

社務所は仏滅に閉所となるとの事で、窺う際は確認したい。

所感

牟礼の鎮守として崇敬を集める当社。

かつて当地に砦が築かれ陣が敷かれ、その陣中鎮護のために創建した歴史を持つ。

現在も三鷹で一番高い場所だと云い、境内には砦の跡などは残っていないものの、最も標高の高い当地であり、深大寺城までの距離や川の配置など、砦に適した地形なのが窺える。

住宅地にある静かな鎮守で、地域の方の参拝や、子どもたちの遊び声が絶えない。

地域に根付いているのが伝わる良い神社である。

神社画像

[ 石段・鳥居・社号碑 ]

[ 石段・鳥居 ]

[ 女坂 ]

[ 石灯籠(巳待講) ]

[ 鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 狛犬 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿(覆殿) ]

[ 車祓所 ]

[ 三峯神社・榛名神社 ]

[ 旗かけ松(二代目楠) ]

[ 神輿庫 ]

[ 石碑 ]

[ 埴輪 ]

[ 御籤掛・絵馬掛 ]

[ 社務所 ]

[ 案内板 ]

コメント