神社情報

玉敷神社(たましきじんじゃ)

御祭神:大己貴命

社格等:延喜式内社(小社)・県社

例大祭:5月5日(春季大祭)・7月15日(夏季大祭)・12月1-2日(例祭)

所在地:埼玉県加須市騎西552-1

最寄駅:加須駅

公式サイト:http://tamashiki.or.jp/

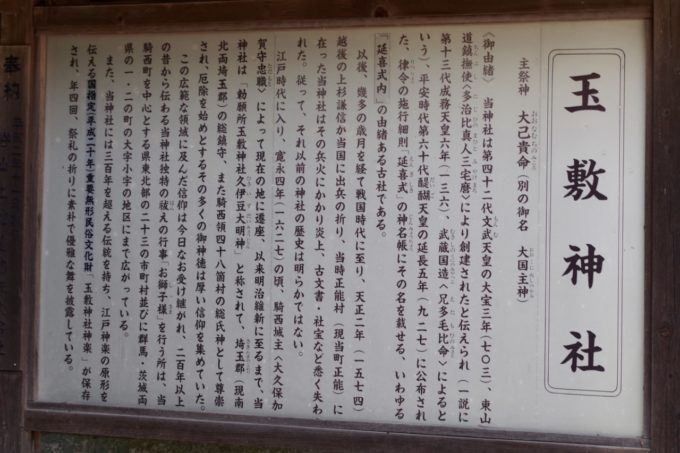

御由緒

当神社は文武天皇の大宝3年(703)に多治比真人三宅麿が東山道鎮撫使として武蔵国下った時に創建したものといわれ[一説には成務天皇6年(136)の創建とも言う]、平安時代初期、醍醐天皇の延長5年(927)に公布された当時の法制の書「延喜式」の中にその名を記されている由緒ある古社である。

以来この地方の人々の広い尊崇を集めてきたが、戦国時代の天正2年(1574)上杉謙信の関東出兵の際、当時今の所より北方数百メートルの正能村(現加須市正能)の地にあった当神社はその兵火にかかり炎上、社殿をはじめ、古記録・宝物など悉く焼失した。

徳川時代に入り、嘗て根古屋村(現加須市根古屋)に在った騎西城の大手門前に遷座再建されたが、やがて程なくして-1627年頃?-現在の地に移転鎮座され、今日に至っている。

当神社は江戸時代まで「勅願所玉敷神社、久伊豆大明神」と称し、旧埼玉郡(現南北両埼玉郡)の総鎮守であり、騎西領48箇村の氏神でもあって、広い地域の住民から「騎西の明神様」の名で親しまれ、深い信仰を受けていた。このことから、各地に久伊豆社と称する御分霊社が数多く建立されることともなった。なお、現在の社殿は本殿と幣殿が文化13年(1816)の建築であり、その外周を飾る彫刻は当時、江戸三名工の1人と言われた五代目後藤茂右衛門の作である。また、拝殿は明治31年(1898)の修築に成るものである。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2017/07/12

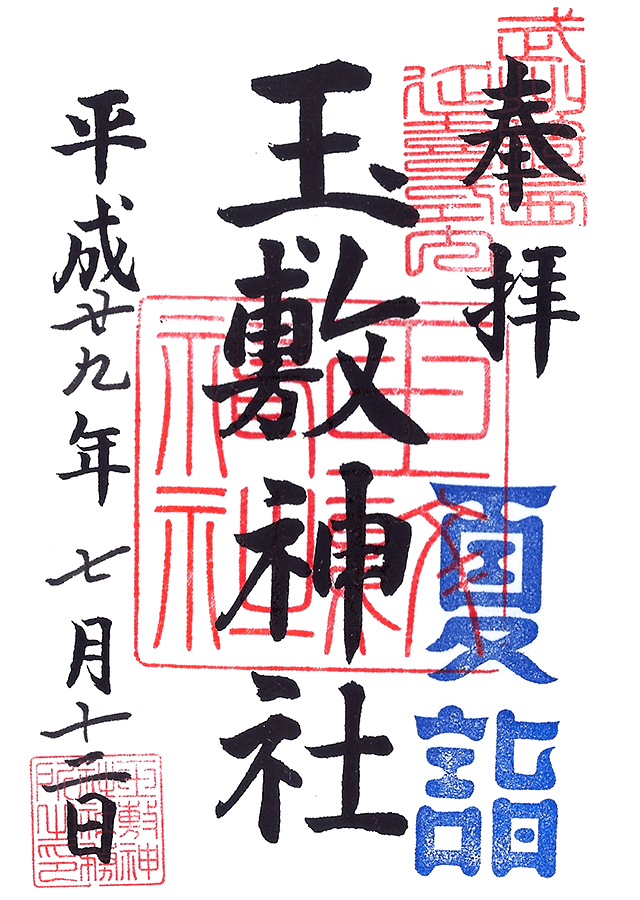

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※書き置きの御朱印を頂ける。

※夏詣期間は夏詣の印付き。

歴史考察

埼玉郡の総鎮守を担った古社

埼玉県加須市騎西に鎮座する神社。

『延喜式神名帳』に記載された式内社(小社)の古社。

旧社格は県社で、旧埼玉郡の総鎮守。

古くは「久伊豆大明神」と称され、元荒川流域を中心に点在する「久伊豆神社」の総本社格とされる。

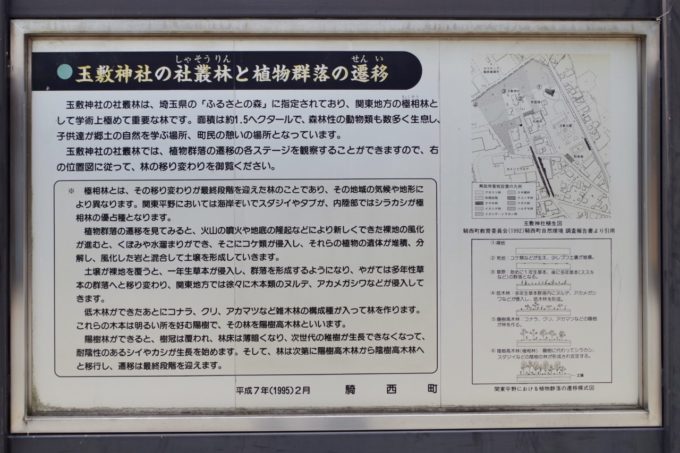

神苑(玉敷公園)には樹齢400年の藤があり、藤の名所としても知られる。

飛鳥時代創建の伝承

社伝によると、大宝三年(703)に創建とされる。

東山道鎮撫使・多次比真人三宅磨が武蔵国に下った際に創建されたと伝わる。

別説として、成務天皇六年(136)、兄多毛比命が武蔵国造に任ぜられた時、故郷の「出雲大社」の御分霊を祀ったのが始まり、と云う説も残る。

古くは武蔵国埼玉郡正能村(現・加須市正能)に鎮座。

現在よりも数百メートルほど北に鎮座していたとされる。

延喜式神名帳に記された式内社

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では、「武蔵国埼玉郡 玉敷神社」と記載。

小社に列格している。

これにより当社は延喜式内社(式内社)とされる。

現在も当社の社号碑には「延喜式内」の文字が記されている。

古くから朝廷にまで名が知られた大社であった事が分かる。

古くから朝廷にまで名が知られた大社であった事が分かる。

「前玉神社2座」「玉敷神社」「宮目神社」。

以上の4社で、このうち「玉敷神社」が当社であるが、「宮目神社」は当社の末社「宮目神社」ではないかともされる。

元荒川流域に分布する久伊豆神社の総本社

『延喜式神名帳』には「玉敷神社」と記されている当社であるが、古くから「久伊豆大明神」の名で称されていた。

「久伊豆大明神」と称された当社は、埼玉県の元荒川流域を中心に数多く分布している「久伊豆神社(ひさいずじんじゃ)」の総本社格とされる。

「久伊豆神社」は、埼玉県の元荒川流域以外にはほぼ見られないのが特徴で、当社近くには元荒川に合流する星川が流れている。

「久伊豆神社」は、埼玉県の元荒川流域以外にはほぼ見られないのが特徴で、当社近くには元荒川に合流する星川が流れている。

中でも埼玉県さいたま市岩槻区鎮座の旧県社「岩槻久伊豆神社」、埼玉県越谷市鎮座の旧郷社「越ヶ谷久伊豆神社」の知名度が高く。いずれも元荒川流域に鎮座している。

「久伊豆神社」の御祭神はいずれも、大己貴命(大国主)。

出雲神として名高い神である。

当社は、東山道鎮撫使・多次比真人三宅磨が創建したとも、武蔵国造・兄多毛比命が創建したとも伝わるが、出雲の神を祀る事から、出雲族との繋がりも深かったものと思われる。

武蔵七党の支配地域と久伊豆神社の分布範囲

平安時代後期になると武蔵七党と呼ばれる武家集団が誕生する。

そうした武蔵七党のうち野与党と私市党は元荒川流域に勢力を誇っていた。

野与党と私市党の支配地域と、「久伊豆神社」の分布範囲がかなり被っている事になる。

特に当社は私市党から崇敬を集めたと伝わる。

この事から、私市党やその末裔・関係者から崇敬を集めたのが久伊豆信仰とも云えるであろう。

上記の地図は久伊豆神社の分布をGoogle Maps上にまとめたもの。

元荒川に沿うように点在している事が窺え、他の河川沿いにはほぼ鎮座していないのが分かる。

そして各河川によってそれぞれの信仰圏を持っているのが興味深い。

元荒川流域には久伊豆信仰の「久伊豆神社」。

利根川流域には香取信仰の「香取神社」。

ほぼ境界を侵すことなく祀られている。

埼玉県には氷川信仰の総本社の「武蔵一宮氷川神社」があり、「氷川神社」系の数が非常に多いのだが、元荒川流域に限ってみると「氷川神社」の姿を殆ど見る事ができなくなる。

代わりに「久伊豆神社」や、私市党の氏神であったとされる「鷲宮神社」が分布するようになり、氏族による勢力図を窺い知る事ができる。

この事からも、平安時代後期から室町時代に台頭した武家集団による崇敬が、久伊豆信仰の独特な信仰圏を確立したと云えるであろう。

久伊豆の社号由来の考察

元荒川流域にのみ点在する「久伊豆神社」は、その社号も個性的。

文字列から伊豆諸島との関連性も疑う事ができるが、史料からはあまり関連性を見いだせない。

「久伊豆神社」は、「出雲大社」の神である大己貴命(大国主)を祀った神社であるため、「出雲」と「久伊豆」という文字の関連を推測していくと、万葉仮名の存在に辿り着く。

「出雲」を「いづくも」と読むことにし、これを万葉仮名に変換すると「伊豆久母」となる。

ここで「久・伊豆」という字が登場する事になり、社号も「出雲」が由来という事が推測できる。

出雲の神を祀った久伊豆信仰。

「久しい出雲の大神」といった意味合いも入っていたのかもしれない。

いずれも筆者の推測によるものであるが、大変興味深い信仰である。

上杉謙信の焼き討ちによって焼失

天正二年(1574)、上杉謙信が関東出兵。

謙信から援助を受けていた簗田持助の関宿城が、北条氏政の大軍に包囲される。

これを助けるために謙信は騎西城・菖蒲城などの城下を焼討ちを行った。

当時、正能村(現・加須市正能)に鎮座していた当社も、兵火にかかり炎上。

社殿をはじめ、古記録・宝物など悉く焼失した。

江戸時代に遷座し再建・騎西の明神様

江戸時代に入り、根古屋村(現・加須市根古屋)にあった騎西城の大手門前に遷座し再建。

寛永四年(1627)頃、再度遷座を行う。

これが現在の鎮座地となっている。

江戸時代には「玉敷神社」「久伊豆大明神」と併称され、武蔵国埼玉郡の総鎮守として広く崇敬を集めた。

また、騎西領48箇村の氏神として地域からも崇敬を集める。

そのため「騎西の明神様」の名で親しまれたと云う。

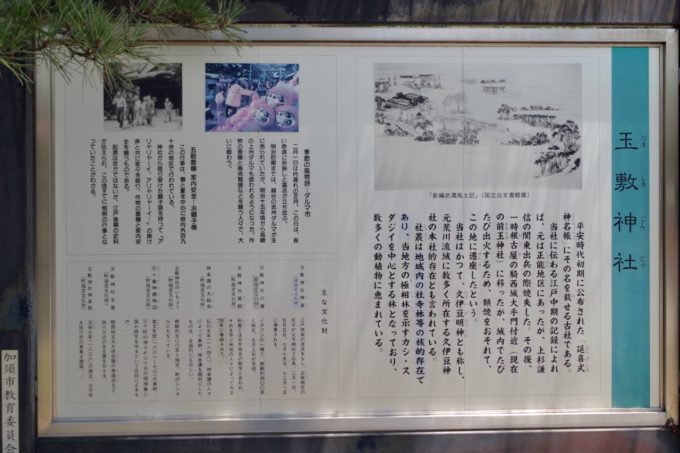

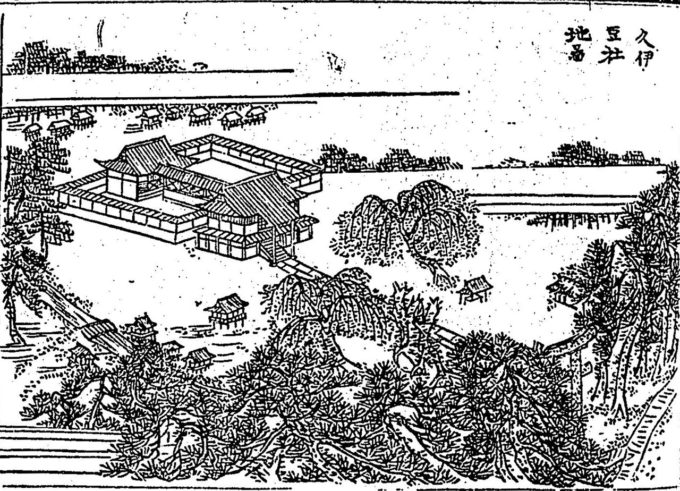

江戸時代に描かれた境内図

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(騎西町場)

久伊豆神社

當社は騎西領中の総鎮守にして古社なり。東艦建久五年六月晦日於、武蔵國大河戸御厨久伊豆宮神人喧嘩出来云々と見えたるはここの事なるべし。又延喜式神名帳に載る所、埼玉郡四座の内、玉敷神社祭神大己貴命とありて、今何れの社たるを傳えず。岩槻城内久伊豆社あり。其餘郡内所々に久伊豆社と唱ふるもの多くあれど、何れもさせる古社とも思はれざれば、若くは式に見え東艦にも沙汰あるは當社ならんかされど、千百年の古へを後の世より論ずれば如何にともいひがたし。久伊豆と改めしは騎西郡内にありて騎西久伊の語路相通すれば唱へ改しといえど、是も附會の號とをほしく社傳等には據なし。又神主の傳へには當社元正能村にありしが、上杉謙信當所へ発向の時、兵火に罹り、彼正能村にり飛て根古屋村に来り。慶長年中當所へ移せりと、彼根古屋は現に城のありし地にして兵火もこの城で消んか爲なれば、殊更に火中の根古屋へ飛来りしと云は無稽の説と思はる。又當社往古は根古屋村にありて夫より正能村に移り後此地に移りしならんに、正能根古屋の両村に今も古宮蹟と呼べる除地ありて、當社神主の持なる由。又傳へに當社は宣化天皇八代の後胤従五位上木工頭丹治貞成の霊社なり。(中略)

神寶

猿田彦面一。春日の作と云。やつれたるさま古物なることは論なけれど銘はなし。

獅子面一。同作と云。これも銘はなけれど普通のものには非ず。古物なること論なし。

末社

宮目神社。祭神大山祇命。是も式内の神社にて昔は免田もあり。當社後背の山林畑は則其免地なりしといへど證とすべきことなし。又百間村姫宮神社を式内宮目神社なりとも傳ふれど、是も據はなし。猶百間村姫宮神社の條合せ見るべし。

伊勢宮。伊勢外宮。八幡香取合社。稲荷。松尾。三峯。五光権現。牛頭天王。辨天。元宮。伊豆権現。

神主河野隠岐(中略)

騎西町場の「久伊豆神社」と記されているのが当社。

式内社の古社という事や、鎌倉時代の『吾妻鏡』に記載されている「久伊豆宮」についてや、「岩槻久伊豆神社」についてなども記してある。

上杉謙信による兵火によって焼失した事や、2度の遷座についても記してあり、最初の鎮座地である正能村、次に遷座した根古屋村には、「古宮蹟」と呼ばれる地が残っていたと云う。

末社の「宮目神社」についても詳細が書いてあり、式内社であると記されている。

当社については境内図も描かれている。

拝殿・幣殿・本殿とあり、立派な社殿が造営されていた事が分かる。

裏手には多くの境内社も鎮座。

現在同様に自然に囲まれた社地であった事が窺える。

江戸後期に社殿や神楽殿が造営

文化十三年(1816)、社殿が造営。

このうち本殿と幣殿は当時のものが現存している。

このうち本殿と幣殿は当時のものが現存している。

天保七年(1836)、神楽殿が造営。

こちらも茅葺屋根を維持されたまま現存している。

こちらも茅葺屋根を維持されたまま現存している。

明治以降の歩み・県社に昇格

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、郷社に列する。(後に県社に昇格)

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、騎西町・外川村・下崎村が合併し、北埼玉郡騎西町が成立。

当社は騎西町一帯の氏神として崇敬を集めた。

明治三十一年(1898)、拝殿が修築。

この拝殿が現存している。

この拝殿が現存している。

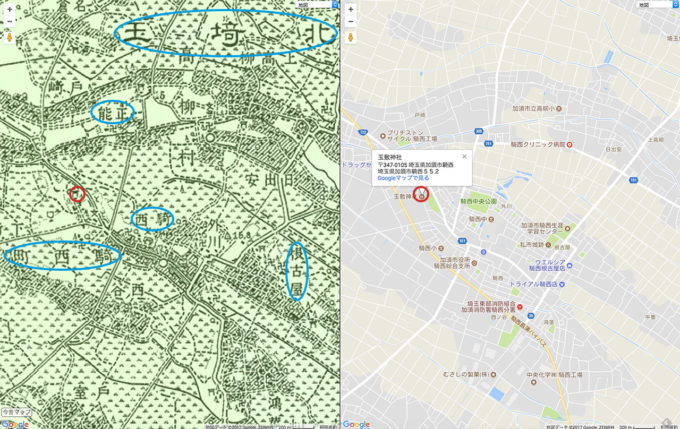

明治四十年(1907)の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

北埼玉郡の騎西町の中心だった事が分かり、北には創建の地と云われる正能の文字、東にはその後に鎮座したと云われる根古屋の文字も見る事ができる。

大正十三年(1924)、県社に昇格。

同年、神苑(現・玉敷公園)を造営。

昭和八年(1933)、氏子崇敬者より藤が寄付される。

これが現在、名所となっている神苑の藤である。

戦後になり境内整備が進み現在に至っている。

境内案内

緑に囲まれた長い参道

最寄駅は加須駅になるが、車で10分ほどの距離で、徒歩では45分以上とかなり距離がある。

南東向きの参道になっていて、社号碑には「延喜式内 県社 玉敷神社」の文字。

南東向きの参道になっていて、社号碑には「延喜式内 県社 玉敷神社」の文字。

鳥居は三之鳥居まで置かれている。

一之鳥居を潜ると緑に囲まれた長い参道が続く。

一之鳥居を潜ると緑に囲まれた長い参道が続く。

直線に伸びた参道の途中に二之鳥居。

直線に伸びた参道の途中に二之鳥居。

さらに参道が続き、しばらく歩くと三之鳥居が見えてくる。

さらに参道が続き、しばらく歩くと三之鳥居が見えてくる。

参道の途中右手には境内社の天神社。

他の境内社と違い参道脇に鎮座している事から、どこかの邸内社を遷し祀ったと推測されている。さらに進むと開けた境内となる。

他の境内社と違い参道脇に鎮座している事から、どこかの邸内社を遷し祀ったと推測されている。さらに進むと開けた境内となる。

三之鳥居の手前右手に手水舎。

三之鳥居の手前右手に手水舎。

綺麗に水が張られて管理されている。

綺麗に水が張られて管理されている。

明治の拝殿と江戸時代の本殿

社殿は明治の拝殿と江戸時代の本殿・幣殿が合わさったもの。

状態よく維持されており、地域からの崇敬が伝わる。

状態よく維持されており、地域からの崇敬が伝わる。

拝殿は明治三十一年(1898)に修築されたもの。

銅板葺で千鳥破風が特徴的。

銅板葺で千鳥破風が特徴的。

重厚感のある良い造りで地域の総鎮守たる格式が伝わる。

重厚感のある良い造りで地域の総鎮守たる格式が伝わる。

彫刻も細かく突き出た破風が良い味を出している。

彫刻も細かく突き出た破風が良い味を出している。

本殿と幣殿は文化十三年(1816)造営のものが現存。

外周を飾る彫刻は当時、江戸三名工の1人と言われた五代目後藤茂右衛門の作であると云う。

外周を飾る彫刻は当時、江戸三名工の1人と言われた五代目後藤茂右衛門の作であると云う。

派手さはないが実直さが伝わる社殿となっている。

派手さはないが実直さが伝わる社殿となっている。

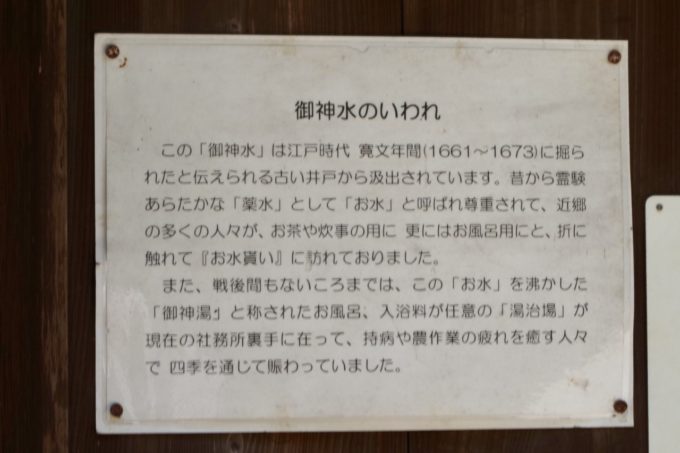

江戸時代から続く御神水の井戸

社殿の右手脇には「御神水」が置かれている。

お水取りができるようになっていて、自由に汲む事ができる。

お水取りができるようになっていて、自由に汲む事ができる。

以前は井戸から汲み上げる形であったようだ。

以前は井戸から汲み上げる形であったようだ。

古くから薬効のある霊水として尊ばれていて、戦前まではこの御神水を用いた「明神の湯」と称する浴場が神社脇に設けられていて、浴客で大いに賑わったと云う。

浴場は戦後間もなくなくなってしまったが、今も御神水をお水取りに来る人が多い。

茅葺屋根の素晴らしい神楽殿

社殿の左手には存在感たっぷりの神楽殿。

今も茅葺屋根を維持している神楽殿になっていて、かなり珍しい。

今も茅葺屋根を維持している神楽殿になっていて、かなり珍しい。

天保七年(1836)に造営されたものが現存。

天保七年(1836)に造営されたものが現存。

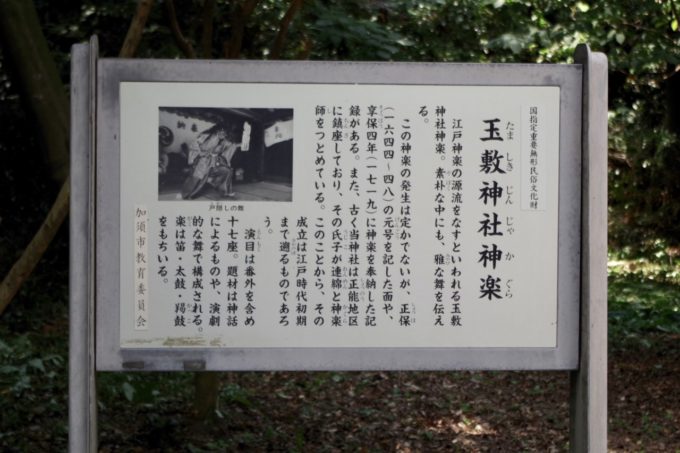

祭事になると国指定の重要無形民俗文化財である玉敷神社神楽が奉納される。

祭事になると国指定の重要無形民俗文化財である玉敷神社神楽が奉納される。

この他、当社には「お獅子さま」と呼ばれる信仰行事が残る。

いずれも詳しくは公式サイトをご覧頂きたい。

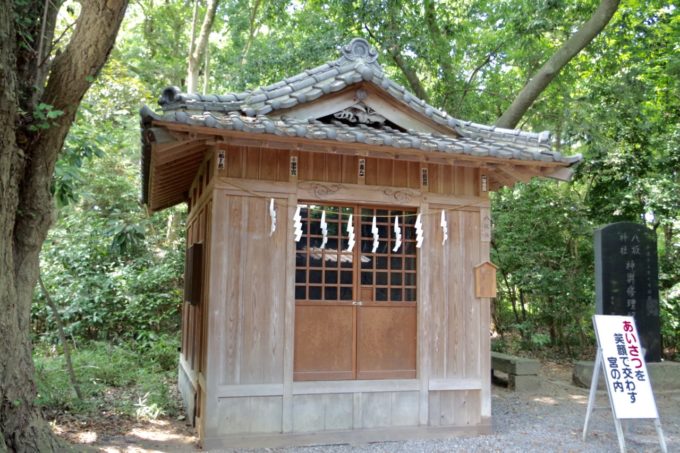

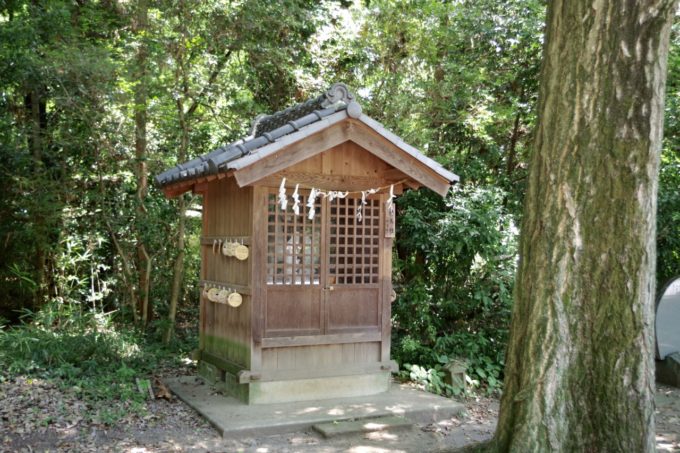

式内社で地主神である宮目神社

境内社は社殿を取り囲むように多数鎮座。

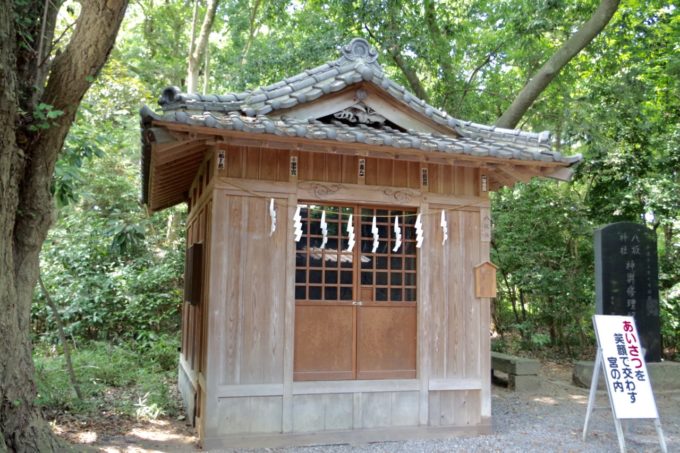

特に注目したいのは、社殿の裏手に鎮座する「宮目神社」である。

宮目神社は、当地の地主神と伝えられる神社。

『延喜式神名帳』に「宮目神社」と記載されているのが当社とされ、大変な古社である。

『延喜式神名帳』に「宮目神社」と記載されているのが当社とされ、大変な古社である。

「前玉神社2座」「玉敷神社」「宮目神社」。

以上の4社で、このうち「玉敷神社」が当社であるが、「宮目神社」はこの当社の境内社であると伝わる。

元々、当地に鎮座していたのが「宮目神社」であり、「玉敷神社」は今より北の正能村に鎮座。

寛永四年(1627)頃、当社が当地に遷座して再建され、「宮目神社」は境内末社となった。

寛永四年(1627)頃、当社が当地に遷座して再建され、「宮目神社」は境内末社となった。

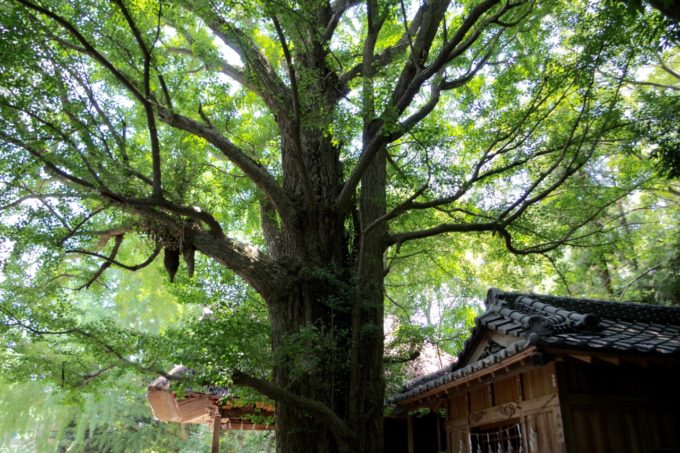

多くの境内社や2本の大銀杏

境内には他にも多くの境内社が鎮座。

八坂神社は『新編武蔵風土記稿』に「牛頭天王」と記された神社。

八坂神社は『新編武蔵風土記稿』に「牛頭天王」と記された神社。

松尾神社は享保八年(1723)に京都嵐山の「松尾大社」から勧請。

松尾神社は享保八年(1723)に京都嵐山の「松尾大社」から勧請。

稲荷神社は『新編武蔵風土記稿』で「稲荷」と記された神社である。

稲荷神社は『新編武蔵風土記稿』で「稲荷」と記された神社である。

他にも琴平神社、白山神社、厳島社、神馬社などが鎮座。

社殿周囲は緑に囲まれ自然溢れる境内。

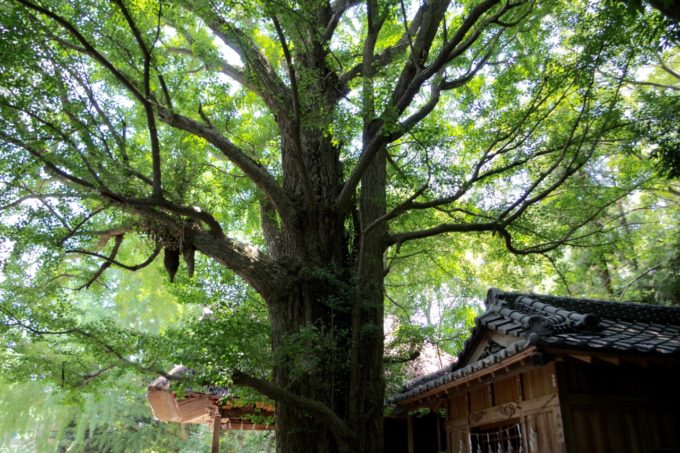

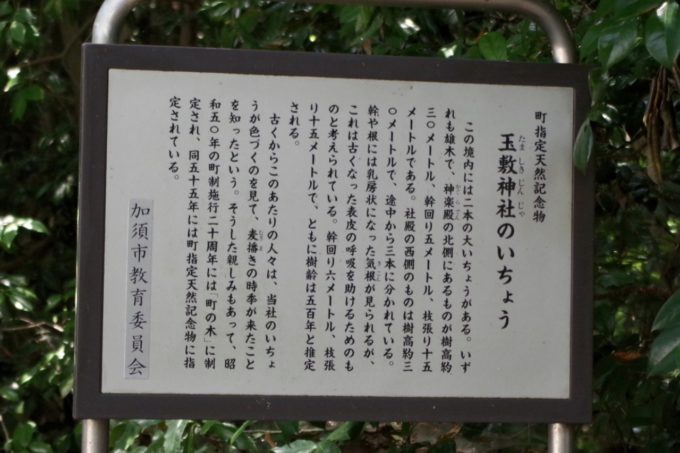

境内にある2本の大銀杏は町指定天然記念物で、樹齢は500年と推定されている。

境内にある2本の大銀杏は町指定天然記念物で、樹齢は500年と推定されている。

神苑である玉敷公園は藤の名所

当社の境内に隣接するように神苑が設けられている。

大正十三年(1924)に造営された神苑で、現在は「玉敷公園」として整備。

中でも有名なのが藤棚である。

中でも有名なのが藤棚である。

昭和八年(1933)、氏子崇敬者の若山家より藤が寄付。

現在は、藤棚が5棚、藤の木の本数としては30本が植えられ、県の指定天然記念物となっている。

現在は、藤棚が5棚、藤の木の本数としては30本が植えられ、県の指定天然記念物となっている。

当社だけでなく、地域のシンボルとなっており、例年GW期間中は「加須市騎西藤まつり」が開催し、多くの人出で賑わう。

当社だけでなく、地域のシンボルとなっており、例年GW期間中は「加須市騎西藤まつり」が開催し、多くの人出で賑わう。

参拝時は、既に見頃は過ぎており青々とした藤棚であったが、季節になると実に美しいと云う。

樹齢400年以上の大藤もあり、公式サイトに少し紹介されているのでそちらをご覧頂きたい。

藤棚近くには慰霊塔。

総鎮守である当社の隣、多くの人が集う地域のシンボルである藤の近くに佇んでいる。

総鎮守である当社の隣、多くの人が集う地域のシンボルである藤の近くに佇んでいる。

参道を挟んで逆側にも玉敷公園が広がる。

こちらは旧河野邸と記してあるが、河野氏は当社の社家だった一族。

こちらは旧河野邸と記してあるが、河野氏は当社の社家だった一族。

紫陽花なども多く植えられているので6月頃が見頃で、水琴窟なども整備されている。

紫陽花なども多く植えられているので6月頃が見頃で、水琴窟なども整備されている。

御朱印は社務所にて。

夏詣にも賛同しており、7月1日から7月17日までは夏詣の印の御朱印を頂ける。(書き置きのみ)

夏詣にも賛同しており、7月1日から7月17日までは夏詣の印の御朱印を頂ける。(書き置きのみ)

所感

「久伊豆神社」の総本社格として崇敬を集める当社。

元荒川流域に点在する「久伊豆神社」は謎も多い信仰となっている。

その原因の1つとして、総本社ともされる当社が、戦国時代に上杉謙信の兵火によって焼失したため、記録などが失われてしまった事にあるであろう。

そうした中でも『延喜式神名帳』に掲載される式内社であるように、史料に名を見る事ができ、古くから信仰を集めた古社であったのは間違いがない。

江戸時代までは埼玉郡の総鎮守とされており、現在の埼玉県のかなり広い地域の総鎮守であった。

現在も旧騎西町を中心として地域からの崇敬を集めており、地域を代表する神社。

美しい神苑に緑に囲まれた境内、社殿や神楽殿など、当地の歴史と信仰を伝える良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 社号碑 ]

[ 一之鳥居 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 石碑 ]

[ 参道 ]

[ 天神社 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 三之鳥居 ]

[ 拝殿 ]

[ 拝殿・本殿 ]

[ 本殿 ]

[ 御神水 ]

[ 狛犬 ]

[ 神楽殿 ]

[ 案内板 ]

[ 石碑 ]

[ 力石 ]

[ 古札納所 ]

[ 八坂神社 ]

[ 銀杏 ]

[ 松尾神社 ]

[ 厳島社 ]

[ 社殿裏 ]

[ 白山神社 ]

[ 宮目神社 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 琴平神社 ]

[ 神馬社 ]

[ 小祠 ]

[ 石碑 ]

[ 社務所 ]

[ 参集殿 ]

[ 絵馬掛・御籤掛 ]

[ 藤棚(玉敷公園) ]

[ 慰霊塔 ]

[ 紫陽花 ]

[ 案内板 ]

コメント