目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

荻窪鎮守・荻窪の姫神さま

東京都杉並区上荻に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下荻窪村(現在の荻窪・上萩・南荻窪の一部)鎮守。

正式名称は「白山神社」だが、他との区別から「荻窪白山神社」とさせて頂く。

多くの白山信仰に見られるように「歯の神様」として古くから信仰されている。

御祭神の伊耶那美命(いざなみのみこと)から「荻窪の姫神さま」として、縁結び・安産・子育ての神様としても信仰を集めている。

荻窪駅近くから伸びる参道と境内に置かれた多くの猫の石像が特徴的。

神社情報

荻窪白山神社(おぎくぼはくさんじんじゃ)

御祭神:伊邪那美命

社格等:村社

例大祭:9月15日に近い日曜

所在地:東京都杉並区上荻1-21-7

最寄駅:荻窪駅

公式サイト:https://ogikubohakusan.or.jp/

御由緒

当社は旧下荻窪村の鎮守で、祭神は伊邪那美命です。

当社の起源は社伝によると、文明年間(1469-1487)関東管領上杉顕定の家臣中田加賀守が、屋敷内に五社権現社を奉斎したのにはじまり、後に中田一族が栄え、ここに社殿を建てたと伝えられています。

当社は地域の氏神様としてだけではなく歯の神様として知られています。伝えられるところによると、ある時、中田加賀守の弟兵庫が激しい歯痛に悩んでいると、白山の神様が夢に現れ「境内の萩を箸として食事をするように」という御神託をなさいました。兵庫が御神託のとおりに境内の萩で食事をすると不思議に歯の痛みが止ったといいます。この事情を聞いた近隣の人々は、歯痛も治る神様として信仰し、参拝者も多くなったといわれています。明治四十二(1909)年の古記録に、神前に供えられた萩の箸が山になっている様子が記されているほか、昭和四十二(1967)年の環状八号線の拡張にともない、社殿の造営を行った折には、古い社殿の長押から納められた萩の箸が山のように出てきて人々を驚かせました。

この社殿の造営の際に新調された大太鼓(径149cm)は、当時、府中の大國魂神社の太鼓に次ぐ都内第二の大きさでした。また、秋の例大祭の際に荻窪の町を巡る宮神輿は昭和三(1928)年に新調され、その重さは百五十貫余(約563kg)あります。(境内の掲示より)

歴史考察

五社権現を祀り中田家の邸内社として創建

社伝によると、文明年間(1469年-1487年)の創建とされる。

関東管領・上杉顕定の家臣である中田加賀守と云う人物が下荻窪村に移住。

屋敷内に五社権現を奉斎したのが始まりと伝えられている。

石動権現(いするぎごんげん)とも称され、能登国(石川県北部)の山岳信仰霊山として栄えた「石動山(せきどうさん)」に対する信仰の神仏習合の神。

修験者たちを通じて北陸から東北にかけて広がった。

北陸では石動山は白山と並ぶ霊山として信仰を集めたため、白山信仰の総本社である加賀国一之宮「白山比咩神社」とは対をなす存在ともされた。

南北朝時代・戦国時代に2度の全山焼き討ちや明治の神仏分離・廃仏毀釈によって衰亡し、現在は能登国二之宮「伊須流岐比古神社」として存続している。

中田加賀守は帰農し、中田家は下荻窪村の名主として大いに栄えた。

中田家によって当地に社殿が造営され、下荻窪村の鎮守とされ「五社権現社」と称された。

歯の神様として信仰を集める

当社は古くから「歯の神様」として信仰を集めた。

それにはこうした伝承が残っている。

中田加賀守の弟である兵庫は激しい歯痛に悩まされていた。

ある夜、白山の神様が夢に現れて「境内の萩を箸として食事をすると歯痛癒える」と云う御神託を受け、その通りに食事をすると不思議と歯の痛みが止まったと云う。

これを聞いた村人たちにより歯痛平癒の霊験がある「歯の神様」として篤く信仰された。

そのためかつては境内に萩が生い茂っていたと云う。

白山信仰の神社には当社に限らず歯にまつわる御神徳が伝えられている事が多い。

諸説あるが「歯苦散(はくさん)」といった言葉遊びからきているという説も。

五社権現を祀っていた当社が、白山信仰の要素を強めたのも、こうした「歯の神様」とされ信仰を集めた事によるのかもしれない。

新編武蔵風土記稿から見る五社権現社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下荻窪村)

五社権現社

除地百十坪余。村の西北にあり。本社六尺四方。拝殿二間に一間半南向。神体は白幣。木の鳥居をたつ。鎮座の年代は詳ならず。上荻窪村光明院の持なり。

下荻窪村の「五社権現社」とされているのが当社。

白山信仰の神社の要素もありつつも、社号は五社権現社のままであった事が窺える。

「光明院」(現・杉並区上萩2)が別当寺であった。

奈良時代以前の創建と伝えられる古刹。

正式には「慈雲山荻寺光明院」と云う。

あたり一帯が萩だらけであったため「萩寺」と呼ばれ、これが「荻窪」の地名由来となったとされる。

別当寺の「光明院」も然り、当社の歯痛平癒にも「萩を箸とする」と信仰されたように、荻窪周辺には地名由来にもなった「萩」が深く信仰の対象とされていたのであろう。

明治以降の歩み・戦後の境内整備

明治になり神仏分離。

社号を「白山神社」に改称。

当社は村社に列した。

当社は村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され上井草村・下井草村・上荻窪村・下荻窪村が合併し井荻村が成立。

当社は井荻村一部地域の鎮守であった。

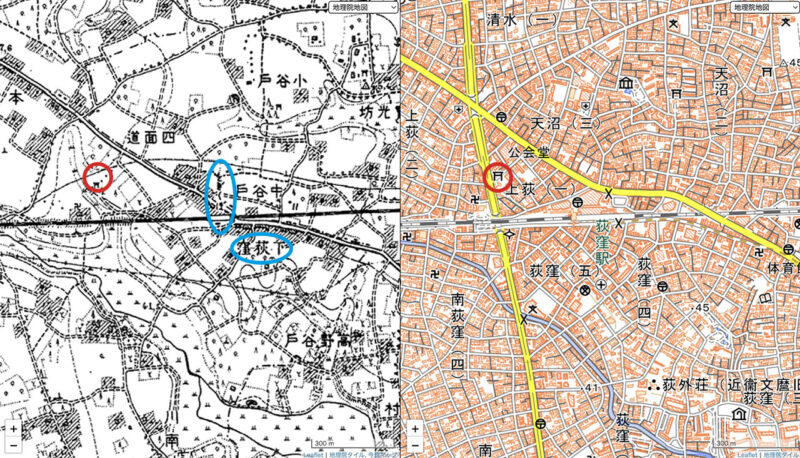

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

当社の鎮座地は今も昔も変わらない。

井草一帯と荻窪一帯が合併した井荻村の一帯で、荻窪駅の南側には下荻窪の名も見える。

当時の荻窪はまだのどかな農村であった事も窺える。

当社はそうした地域の鎮守として崇敬を集めた。

昭和三年(1928)、神輿が奉納され。

百五十貫余(約563kg)もある神輿で現存。

昭和四十二年(1967)、環状八号線の拡張に伴って境内整備が行われる。

昭和四十三年(1968)、現在の社殿が竣工。

昭和四十三年(1968)、現在の社殿が竣工。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

荻窪駅近くから伸びる長い参道

最寄駅の荻窪駅から徒歩数分の駅近くに鎮座。

商店が立ち並ぶ一画の先に参道入口。

商店が立ち並ぶ一画の先に参道入口。

社号碑と石鳥居。

社号碑と石鳥居。

鳥居を潜ると細い参道。

鳥居を潜ると細い参道。

途中には道路が横切る。

途中には道路が横切る。

道路を挟んだ先にさらに参道が伸比較的長い参道。

道路を挟んだ先にさらに参道が伸比較的長い参道。

参道を抜けると大正十三年(1924)建立の二之鳥居。

参道を抜けると大正十三年(1924)建立の二之鳥居。

その先に綺麗な境内が広る。

その先に綺麗な境内が広る。

参道脇には多くの石碑。

当社へ畑地を奉納した碑など氏子によって境内が維持された歴史を伝える。

当社へ畑地を奉納した碑など氏子によって境内が維持された歴史を伝える。

環八の拡張に伴い整備された境内・猫の手水舎

二之鳥居を潜ると境内。

こうした境内は環八の拡張に伴い整備されたもので、かつてはもう少し広かったと思われる。

こうした境内は環八の拡張に伴い整備されたもので、かつてはもう少し広かったと思われる。

二之鳥居を潜ってすぐ左手に手水舎。

手水舎の吐水口が特徴的。

手水舎の吐水口が特徴的。

可愛らしい猫の吐水口。

可愛らしい猫の吐水口。

猫が吐水口を担う神社はかなり珍しい。

猫が吐水口を担う神社はかなり珍しい。

戦後に造営された鉄筋コンクリート造社殿

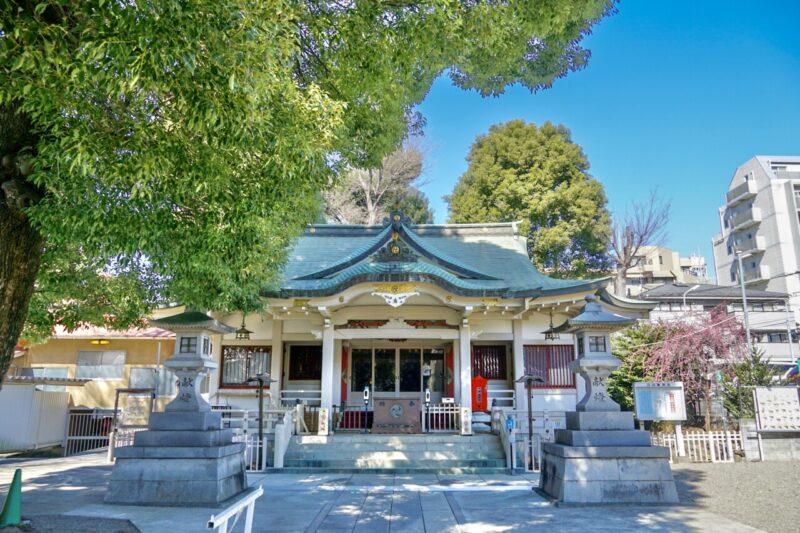

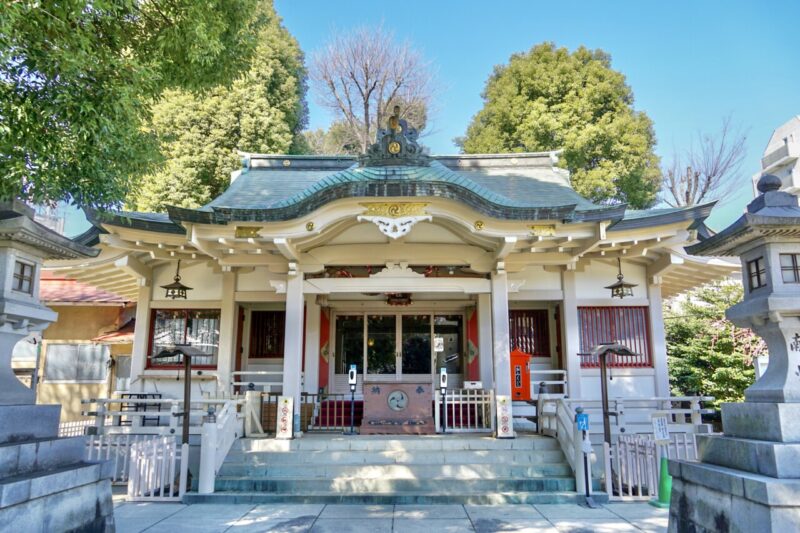

参道を進むと白を基調とした社殿。

環八の拡張に伴い行われた境内整備の中で昭和四十三年(1968)に造営。

環八の拡張に伴い行われた境内整備の中で昭和四十三年(1968)に造営。

旧社殿は茅葺屋根の趣のある社殿だったとの事だが、鉄筋コンクリート造で造営された。

旧社殿は茅葺屋根の趣のある社殿だったとの事だが、鉄筋コンクリート造で造営された。

社殿の裏手に環八が通っているが喧騒を感じさせない境内。

社殿の裏手に環八が通っているが喧騒を感じさせない境内。

旧社殿からは萩の箸が多く見つかったと云い「歯の神様」として信仰を集めた歴史が残る。

旧社殿からは萩の箸が多く見つかったと云い「歯の神様」として信仰を集めた歴史が残る。

平成になり整備された境内社が立ち並ぶ一画

境内の右手に境内社が立ち並ぶ一画。

平成十六(2004)に整備された一画でまだ新しさを感じる造り。

平成十六(2004)に整備された一画でまだ新しさを感じる造り。

鳥居や狛犬が並ぶ。

鳥居や狛犬が並ぶ。

正面に三峯神社。

正面に三峯神社。

右手に田中稲荷神社・正一位稲荷神社。

右手に田中稲荷神社・正一位稲荷神社。

造形が面白い狛犬。

造形が面白い狛犬。

古い狛犬や鬼瓦など石造物が置かれた一画。

古い狛犬や鬼瓦など石造物が置かれた一画。

神輿庫には大きな神輿と大太鼓

境内社の近くに立派な神輿庫。

昭和三年(1928)に奉納された神輿は百五十貫余(約563kg)もあるもの。

昭和三年(1928)に奉納された神輿は百五十貫余(約563kg)もあるもの。

大太鼓は武蔵国総社「大國魂神社」の太鼓に次ぐ都内第2の大きさだったと云う。

大太鼓は武蔵国総社「大國魂神社」の太鼓に次ぐ都内第2の大きさだったと云う。

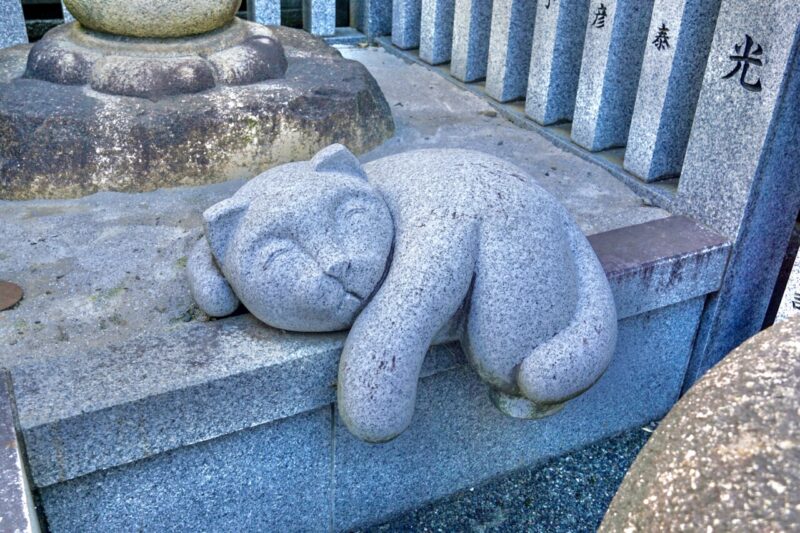

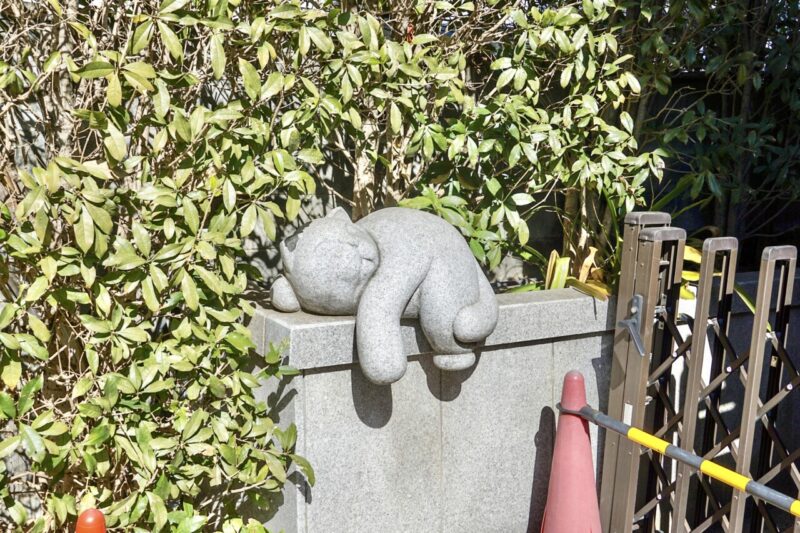

境内に多く置かれた猫の石像・和み猫の置物

上述した手水舎の猫の吐水口の他、境内に可愛い猫の石像が置かれている。

先程の境内社の一画には横になった猫の姿。

先程の境内社の一画には横になった猫の姿。

神楽殿の近くにも佇む猫の石像。

神楽殿の近くにも佇む猫の石像。

和み猫と呼ばれ親しまれている。

和み猫と呼ばれ親しまれている。

ひっそりと隠れている招き猫。

ひっそりと隠れている招き猫。

あちこちにある猫の石像を探すのも楽しいかもしれない。

あちこちにある猫の石像を探すのも楽しいかもしれない。

かつて社務所の屋根には神社総代の手によって十二支の瓦を奉納。

そんな中猫好きの神職さんが十二支に猫がいないのは可哀想と云う事で、のんびると眠る猫の石像(和み猫)を置いて仲間に入れたあげたと云う。

2011年の東日本大震災の際、社務所の十二支の瓦は全て落ち破損。

しかし猫の石像は無事だったため、のんびる昼寝をする猫の姿は震災で心を痛めた人々の心を癒やし和ませ「和み猫」と呼ばれ親しまれるように。

その後は少しずつ境内に石の猫が増えていって現在に至っている。

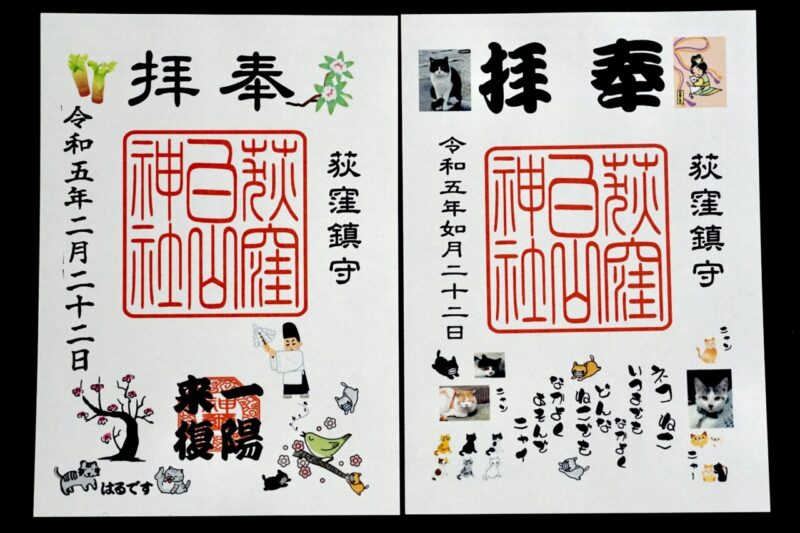

月替り御朱印や限定御朱印も

御朱印は基本的に書き置きで月替り御朱印や限定御朱印(初穂料300円)を授与。

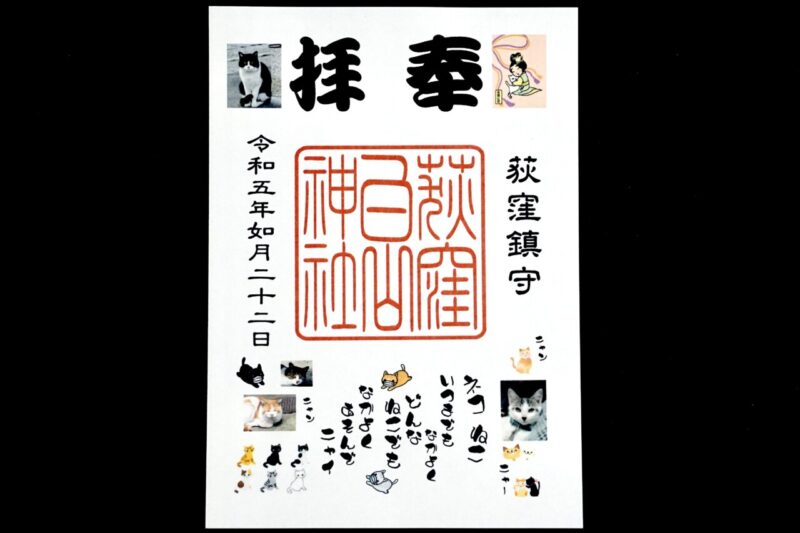

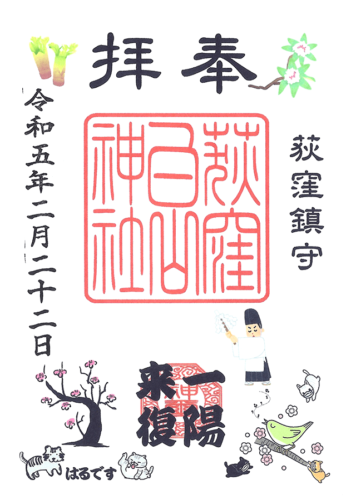

右が猫の日(2月22日)限定の御朱印で、左が2023年2月の月替り御朱印。

右が猫の日(2月22日)限定の御朱印で、左が2023年2月の月替り御朱印。

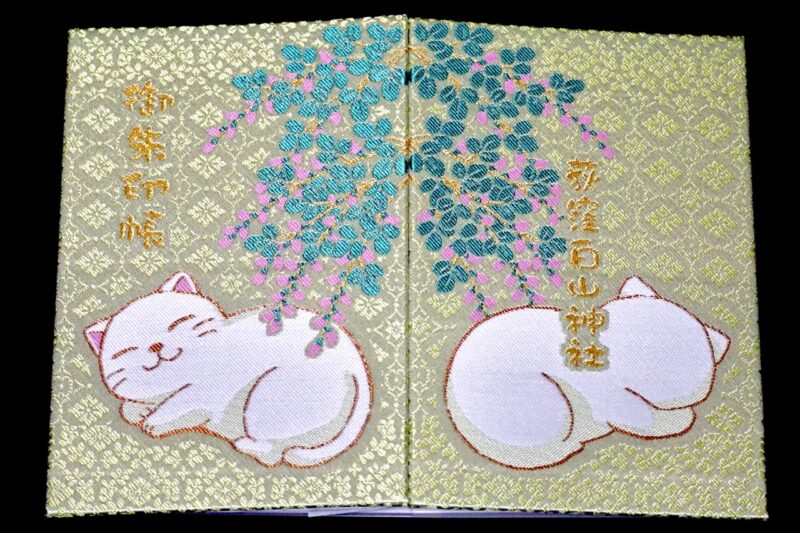

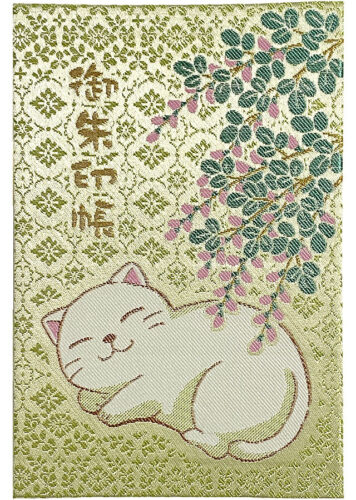

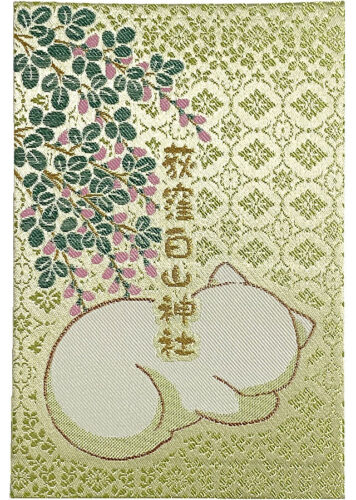

可愛らしい和み猫の御朱印帳

オリジナルの御朱印帳も用意。

2022年9月より頒布を開始した和み猫の御朱印帳は2色展開。

2022年9月より頒布を開始した和み猫の御朱印帳は2色展開。

筆者はみどり色を頂いた。

筆者はみどり色を頂いた。

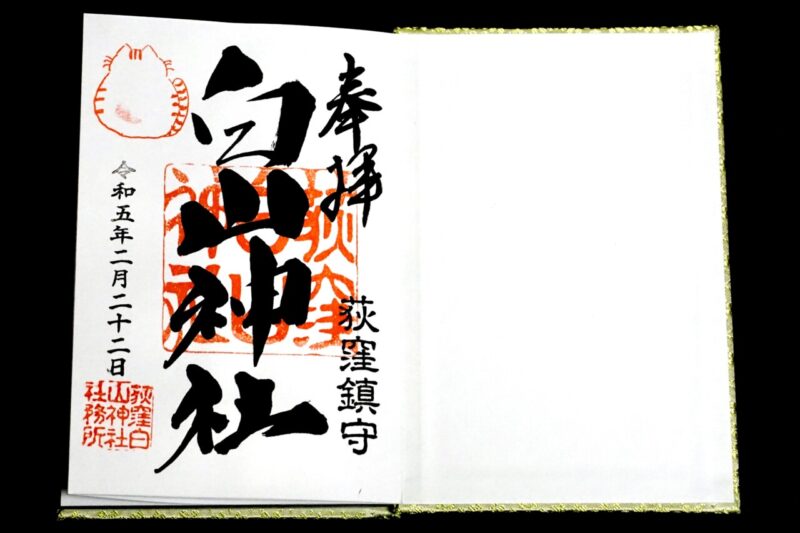

御朱印帳を頂いた場合のみ帳面に直書きの御朱印(初穂料500円)も頂ける。

御朱印帳を頂いた場合のみ帳面に直書きの御朱印(初穂料500円)も頂ける。

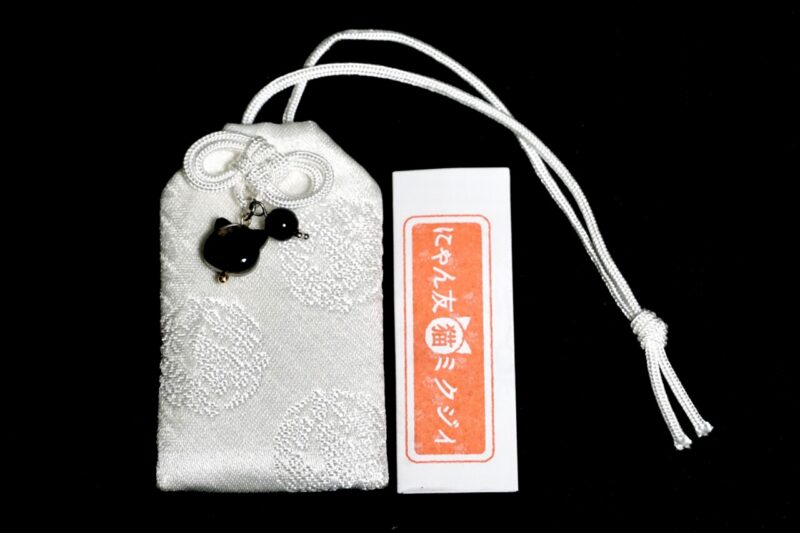

猫の日限定御朱印・カスタマイズできる御守

猫の石像が多くあるように猫神社にもなっている当社。

2月22日の「猫の日」では限定御朱印や授与品を授与している。

猫の日限定の猫の日御朱印。

可愛らしい神社の猫ちゃんたちの御朱印。

可愛らしい神社の猫ちゃんたちの御朱印。

更に猫の日限定御守。(猫の日以外も「推し守」として似た御守を授与)

御守におみくじ付き。

御守におみくじ付き。

猫型のチャームは貝で作られたもので、チャーム部分の色は自分で好きな色(かなり豊富)を選んで付けてもらえる。

猫型のチャームは貝で作られたもので、チャーム部分の色は自分で好きな色(かなり豊富)を選んで付けてもらえる。

自由にカスタマイズできるユニークな御守で筆者は黒蝶貝を使用し黒猫仕様で作って頂いた。

自由にカスタマイズできるユニークな御守で筆者は黒蝶貝を使用し黒猫仕様で作って頂いた。

所感

旧下荻窪村の鎮守で現在は荻窪鎮守として崇敬を集める当社。

かつて「五社権現社」と称していたように、石動山に対する信仰の五社権現を祀っていたものと思われ、それがいつしか関連性の高い白山に対する白山信仰へと変遷していったのだろう。

古くから「歯の神様」として信仰を集めた事も、白山信仰を深める要因だったのかもしれない。

境内の萩の箸で食事するという歯痛平癒の信仰は、旧社殿から多くの萩の箸が見つかったという事からも当地に根付いた信仰であった事が窺える。

「荻窪」の地名が示すように、かつて萩が多く生い茂っていた当地ならではの信仰である。

現在は猫の石像などが可愛らしく置かれている境内になっていてちょっとした猫神社に。

荻窪駅からも近く裏手に環八が通る中でも静かな境内を維持しており、地域からの崇敬を感じる良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円(書き置き)・500円(直書き)

社務所にて。

※月替り御朱印や祭事に応じた限定御朱印を用意。

※御朱印帳を頂いた場合のみ帳面への直書き御朱印を頂ける。

- 2023年猫の日

- 2023年2月

- 通常

- 旧御朱印

御朱印帳

和み猫御朱印帳

初穂料:2,000円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

当社の石像にもなっている和み猫と萩をデザインした御朱印帳。

みどり・ぴんくの2色展開。

サイズは大サイズ。

御朱印帳を頂いた場合のみ直書きの御朱印を頂く事ができる。

他に紫を基調とし萩がデザインされた御朱印帳も用意。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 境内掲示

授与品・頒布品

猫の日限定御守

初穂料:1,000円

社務所にて。

猫の日限定(2月22日)の御守。

猫型のチャームは貝で作られたもの。

チャーム部分の色は自分で好きな色(かなり豊富)を選んで付けてもらえる。

筆者は黒蝶貝を使用し黒猫仕様で作って頂いた。

おみくじ付き。

猫の日以外は「推し守」としてチャームの色を選べる御守を授与。

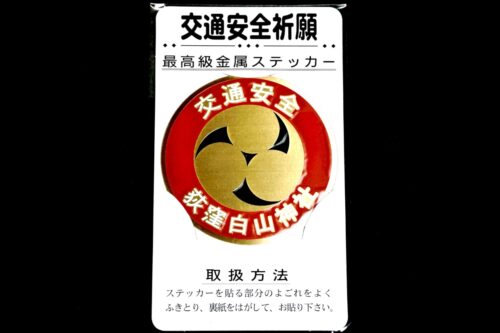

交通安全祈願ステッカー

初穂料:700円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2023/02/22(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/05/18(御朱印拝受)

コメント