目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

星川鎮守の杉山神社

神奈川県横浜市保土ケ谷区星川に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧下星川村(星川)の鎮守。

『延喜式神名帳』に記載された式内社「杉山神社」論社の一社。

横浜市・川崎市など一部区域に広がる「杉山神社」の中でも、特に立派な境内が特徴的。

かつて「杉山明神社」と呼ばれた事から、今も一部では「明神さま」として親しまれている。

神社情報

星川杉山神社(ほしかわすぎやまじんじゃ)

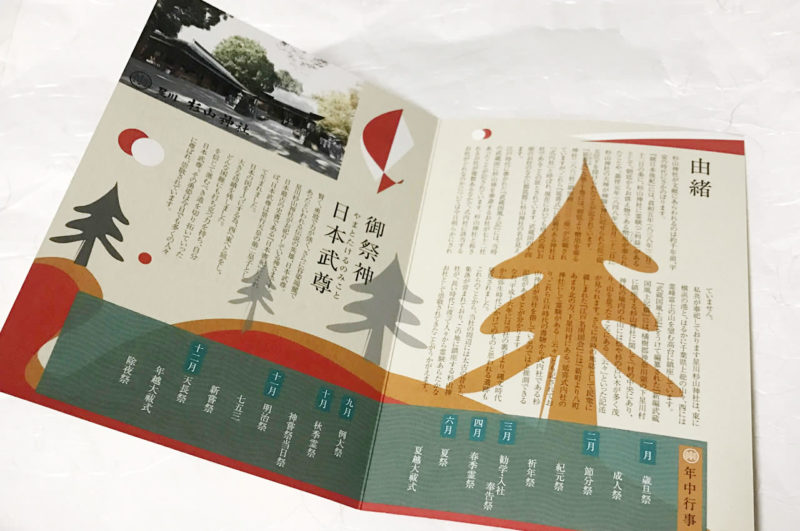

御祭神:日本武尊

社格等:延喜式内社(小社論社)・村社

例大祭:9月(杉山まつり)

所在地:神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-19-1

最寄駅:星川駅

公式サイト:https://www.sugiyamajinja.or.jp/

御由緒

杉山神社が文献にあらわれるのは約千年前、平安の時代にさかのぼります。

『続日本後期』には、貞和五年(838年)二月二十二日の条に、杉山神社に霊験(ご利益)があるとして、朝廷からお供え物である幣帛が奉られたことや、嘉祥元年(848年)五月二十二日に杉山神社の大神が神階(神に冠せられた位)従五位下を授けられたことが記されています。

『延喜式』九巻・十巻には、朝廷より幣帛を奉る神社2861社(鎮座神332座)が記載されていますが、これら『延喜式』に記載のある神社は「式内社」と呼ばれ、現在においても格式の高いお社であることの証とされています。武蔵国四十四座のお社のなかに都筑郡に杉山神社の名が見えます。

江戸時代に書かれた『武蔵国風土記』には、当時の武蔵国に杉山神を奉斎するお社が七十二社あったことが記されています。杉山神社と称されるお社が複数あるなかで、式内社に該当するお社がどれなのかについては今日明らかにされていません。

私どもが奉祀しております星川杉山神社は、東に横浜の港と、はるかに千葉県上総の山々、西には霊峰富士の山を望む高台に鎮座しています。

『武蔵国風土記』をうけて編纂された『新編武蔵風土記稿』には、橘樹郡神奈川領の下星川村に鎮座する杉山神社に関して「村の中央にあり、神社の境内の小山には松や杉の古い木が多く茂り、山を登ったところにある…云々」といった記述が見られます。さらに当時の地誌として民衆に親しまれた『江戸名所図会』には「新町より八町あまりの北の方、下星川村にある。延喜式内社の神社にして霊験がある…云々」とも記されており、これら江戸時代の書物から式内社である杉山神社が当社を指しているのではと推測できる記述があることが分かります。

なお、平成十六年には当社の裏手より、縄文時代から弥生時代にかけてのものと思われる遺跡も発見されました。

これらのことから、当社の周辺には太古の昔から集落が営まれており、この地に鎮座する杉山神社が、長い時代に渡って人々から霊験あらたかなお社として崇敬されてきたことがうかがえます。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

古代遺跡が発見された地・重箱山と称される

社伝によると、創建年代は不詳。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』には以下の記述が見られる。

小山にして松杉の古木繁茂せり。

江戸時代の当時から見ても古木に囲まれた鬱蒼とした古社であった。

帷子川の河川沿い、重箱山とも称された小山の上に鎮座。

旭区若葉台付近を水源として、横浜港に注いでいる全長17kmの二級河川。

北側の河口部沿岸がなだらかで片側だけが平地だったことから「片平」の名が起こり、それが「帷子」となったと伝わる。

古くは川の蛇行が激しく度々氾濫したことから「暴れ川」の異名を取っていた。

かつては境内に杉と松が密集していて境内全体を真四角に囲むように見えたと云う。

高台に置かれた木々が重箱のように見えたことから「重箱山」と称された。

横浜港に灯台ができる以前は港に入る船の目標にもなっていたと云う。

平成十六年(2004)、当社の裏手から縄文時代から弥生時代にかけてと推定される遺跡が発見。

当地にはその時代より人々の生活があった事が分かっている。

下星川村の鎮守・星川の地名由来

当社は下星川村の鎮守として崇敬を集めた。

現在も当地周辺は星川という町名で残っている。

松や杉の木立で鬱蒼としており昼なお暗く、川の流れに星影を映した。

そこから星川の地名が生まれたと伝わる。

上述したように『新編武蔵風土記稿』に「松杉の古木繁茂せり」と記されていたように、当社の境内は正に星川の地名由来のような様相であったのだろう。

星川の川とは当地の近くを流れる帷子川であり、この流域に「杉山神社」の信仰が広がっている。

縄文弥生時代からの古い土地、平安時代には見る事ができる星川の古い地名、星川の由来とされる松杉や帷子川。

こうした要素からも当社が古い神社であり、当地から篤く崇敬された事が窺える。

一部区域のみに見られる杉山神社の謎

「杉山神社」は、横浜市・川崎市など一部区域のみに見られる神社。

特に鶴見川流域に散在しており、鶴見川流域に広がった信仰なのが分かる。

東側は多摩川を超えると一切見られなくなるのが特徴。

当社の近くには帷子川が流れており、帷子川流域にも杉山神社を多く見る事ができる。

特に保土ケ谷区には当社を含め6社の「杉山神社」があり、いずれも帷子川流域に鎮座。

上のマップ上に記したのが帷子川流域に鎮座する「杉山神社」「杉山社」の一覧。

いくつかの神社は遷座していたり、河川の形が当時とは違うといった事もあるだろうが、こうして見ても河川沿いに点在しているのが分かる。

さらに南に大岡川があり、こちらの流域にも「杉山神社」がいくつか点在する。

これがほぼ境と云え、これより先には見る事ができない。

よって「杉山神社」は杉山信仰として武蔵国南側に流れる鶴見川・帷子川・大岡川流域に浸透し、土着の神としてお祀りされたものと推測できる。

江戸時代の頃には「杉山神社」が72社あるとの記述が残っているが、現在は40社ほど。

現在は「杉山大明神」として、五十猛神や日本武尊を主祭神とする神社が多い。

当社も正にその「杉山神社」の一社であり、帷子川流域に鎮座し、日本武尊が主祭神となっている。

第12代景行天皇皇子。

東国征討や熊襲征討を行った伝説的な英雄として『日本書紀』『古事記』などに載る。

式内社としての杉山神社と論社

こうした「杉山神社」の名は、古い書物に見る事ができる。

貞観十一年(869)に編纂された『続日本後紀』では「枌山神社」と記載。

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では小社に列格する「都筑郡一座 小 杉山神社」と記載。

これにより「杉山神社」は、延喜式内社(式内社)とされる。

『延喜式神名帳』に記載された神社を、延喜式内社(式内社)と云う。

しかしながら、この「杉山神社」がどの神社であったのかは不詳。

どの「杉山神社」が式内社であるかが不明となっているのが謎を深める要因ともなっている。

後述するが、当社は『江戸名所図会』に「延喜式内都築郡杉山神社是なり」と記されていて、江戸時代の頃に式内社と比定される有力な一社であった。

いずれにせよ「杉山神社」は現在も大変に謎に満ちた神社であり、当社もその一社である。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(下星川村)

杉山社

村の中央にあり。社地は小山にして松杉の古木繁茂せり。山を登ること凡三十間はかりこして上に社あり。二間四方はかりなり。本地釋迦にして一尺六寸の立像なり。拝殿二間に三間。前に鳥居をたつすへて巽に向へり。村内法性寺持。

下星川村の「杉山社」と記されているのが当社。

村の中央にありとあるように、当社を中心に村が栄えた事が窺える。

現在も近くにある「法性寺」(保土ケ谷区星川2)が別当寺であった。

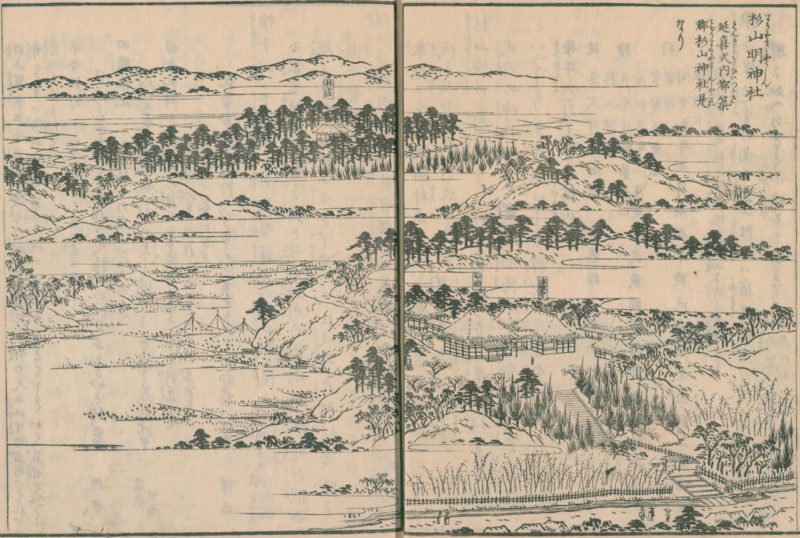

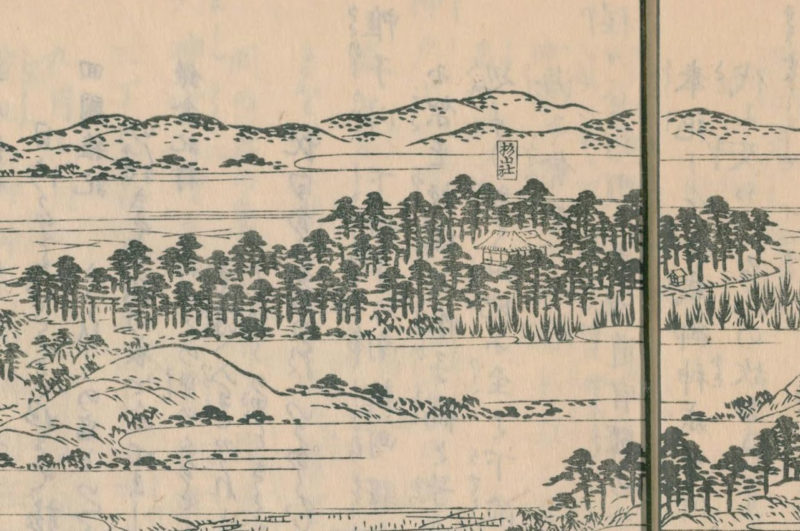

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「杉山明神社」として描かれているのが当社。

手前にあるのが別当寺である「法性寺」で、当社は奥に描かれている。

延喜式内都築郡杉山神社是なり

社名の横にこう記されている。

また前ページにも同様に延喜式内社である事が記載されていて、江戸時代には当社が『延喜式神名帳』に記された「杉山神社」であると推定されていた事が分かる。

有力な論社の一社であって、古くから崇敬を集め続けた事が窺える。

木々に囲まれた鬱蒼とした境内だった事が分かる。

日中であっても日光が届かないほどであったというのも納得がいく。

当社の境内全体が真四角の重箱のように見えたことから「重箱山」と呼ばれ信仰を集めた。

明治以降の当社と星川の歩み

明治になり神仏分離。

当社は下星川村の鎮守として無格社(後に村社に昇格)であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制が施行され、下星川村・和田村が合併。

宮川村が成立し、当地は宮川村大字下星川となった。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

標高も現在とほぼ同じで、古くから高台の地にあり、それが今も変わらない事が分かる。

宮川村、下星川の文字も見え、当社は下星川一帯の鎮守であった。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

当社も被災し鳥居など境内を改修している。

昭和二年(1927)、保土ケ谷町は横浜市に編入され、当地は保土ケ谷区星川町となった。

当社は星川町の鎮守として崇敬を集めた。

昭和三年(1928)、村社に昇格。

さらに神饌幣帛料供進社に指定された。

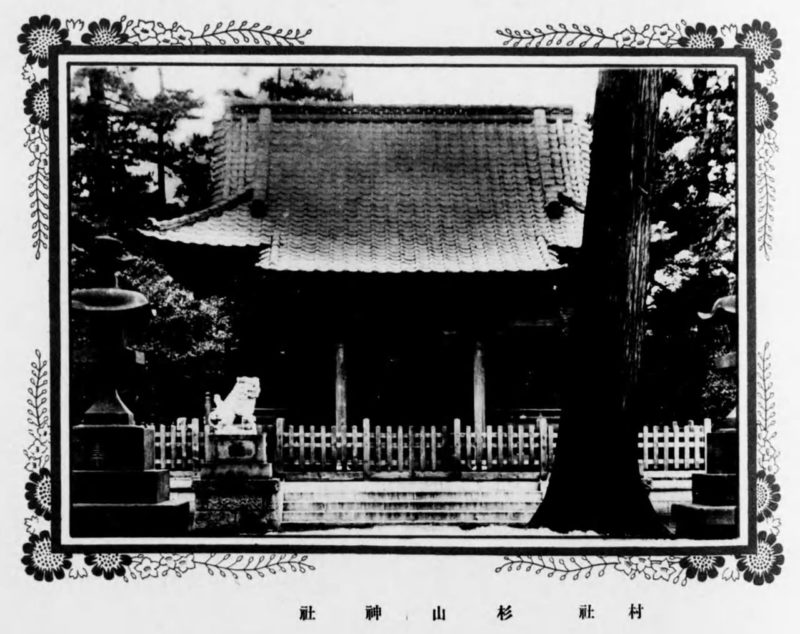

戦前の社殿であるが現在とほぼ変わらぬ造りなので、改修されながら現存しているものと思われる。この頃に鬱蒼とした境内から既に開けた境内となっていたようだ。

昭和二十年(1945)、横浜大空襲によって保土ケ谷区星川町は多大な被害を受ける。

特に被害が甚大な一画であり、町がほぼ全焼したものの、当社の裾野は延焼を免れたという。

昭和五十一年(1976)、住居表示が実施され、旧下星川村は星川1-3丁目となった。

こうして現在は星川の鎮守として地域からの崇敬を集めている。

戦後になり境内整備が進み現在に至っている。

現在はかつての鬱蒼とした境内ではなくなっているものの、綺麗に整備された立派な境内となっている。

境内案内

星川の坂上の高台に鎮座・年2回の参道灯明

最寄駅は星川駅でやや入り組んだ道の先の小高い丘の上に鎮座。 徒歩で参拝する場合は中々の急坂を上る事になるので驚く方も多いとか。

徒歩で参拝する場合は中々の急坂を上る事になるので驚く方も多いとか。 社号碑には「鎮守杉山神社」の文字。

社号碑には「鎮守杉山神社」の文字。

平成二十三年(2011)に建立された鳥居の先は真っ直ぐ参道が伸びる。

平成二十三年(2011)に建立された鳥居の先は真っ直ぐ参道が伸びる。

鳥居の手前に小さな祠。

御由緒不詳ながら薄く稲荷の文字が見えるので、お稲荷様の小祠なのが分かる。

御由緒不詳ながら薄く稲荷の文字が見えるので、お稲荷様の小祠なのが分かる。

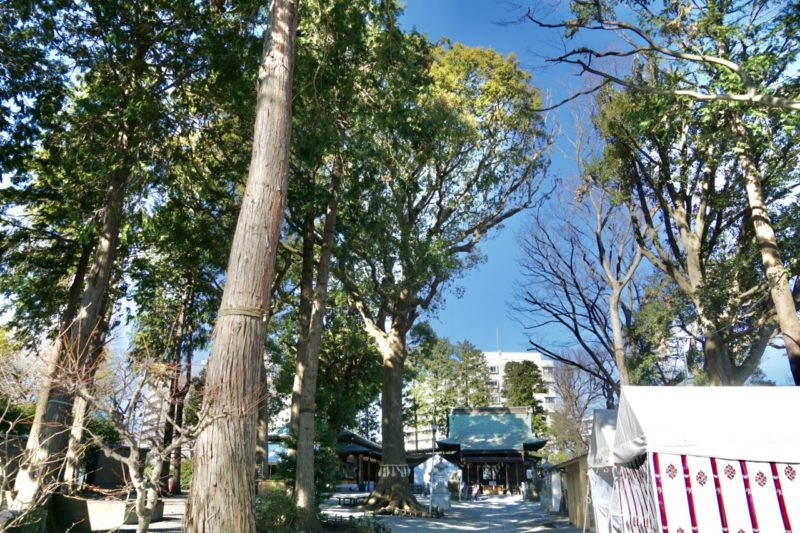

鳥居を潜るとかつては松杉が鬱蒼と茂った境内であったと云うが現在は綺麗に整備された境内。

現在も緑に程よく囲まれた境内で心地よい空気感。

現在も緑に程よく囲まれた境内で心地よい空気感。

以下の画像は2019年の年末に参拝時の参道。

例大祭と初詣の前後年2回に、こうして氏子崇敬者からの灯明が参道を彩る。

例大祭と初詣の前後年2回に、こうして氏子崇敬者からの灯明が参道を彩る。 新年を迎えるにあたり多くの灯明が奉納されていて、氏子・崇敬者からの篤い崇敬が伝わる。

新年を迎えるにあたり多くの灯明が奉納されていて、氏子・崇敬者からの篤い崇敬が伝わる。令和を奉祝して新造営された手水舎

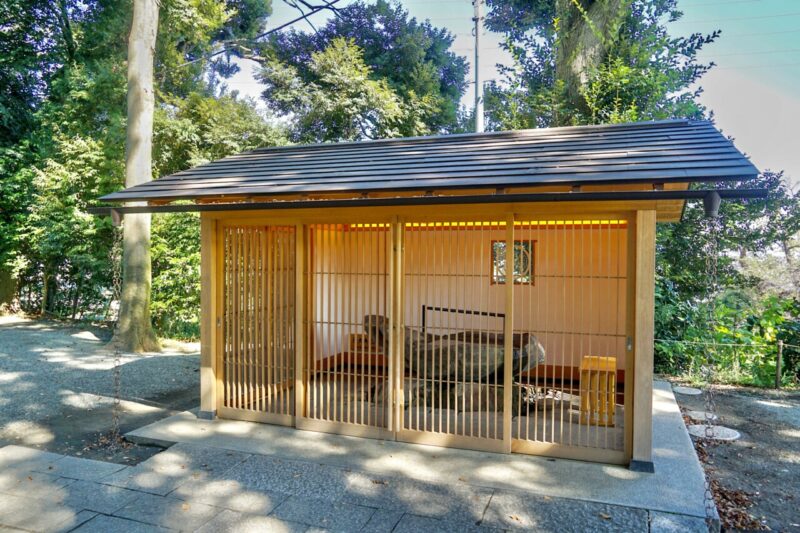

参道の途中、右手にまだ真新しい手水舎。

普段は戸が閉まった状態の手水舎になっていて手動で開ける事ができる。

普段は戸が閉まった状態の手水舎になっていて手動で開ける事ができる。

戸を開けると中には実に立派な岩の水盤。

戸を開けると中には実に立派な岩の水盤。

近づくと水が流れるセンサー式で、身を清める事ができる。

近づくと水が流れるセンサー式で、身を清める事ができる。

令和を奉祝して新造営されたもので、令和二年(2020)の初詣に合わせて竣工。

令和を奉祝して新造営されたもので、令和二年(2020)の初詣に合わせて竣工。

こちらは2020年6月の日の入り少し前の様子でライトアップされている。

こちらは2020年6月の日の入り少し前の様子でライトアップされている。

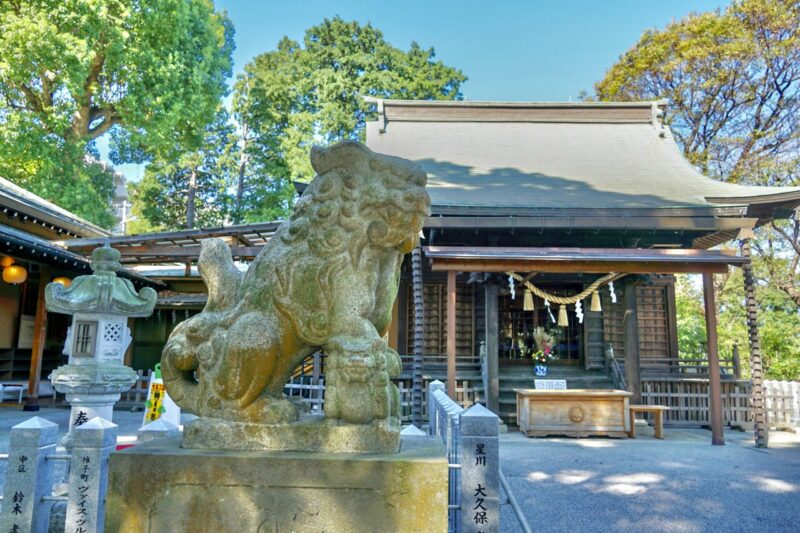

彫刻が綺麗な社殿・バリアフリー化された境内

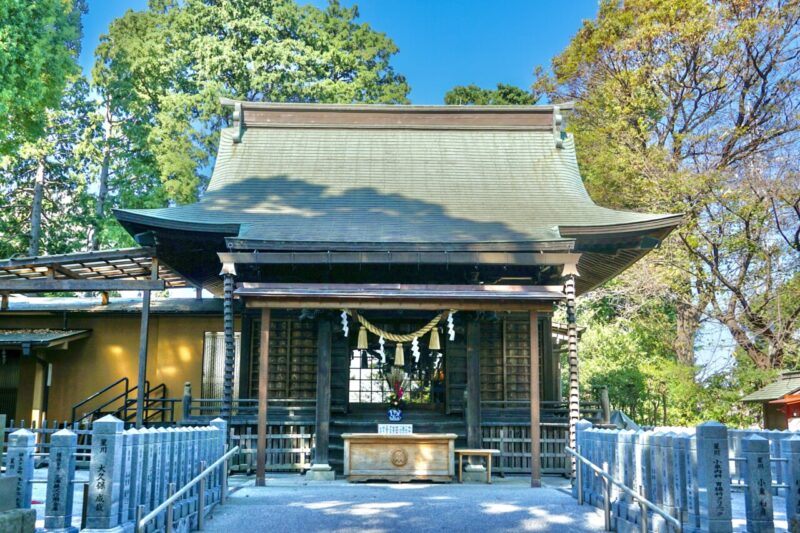

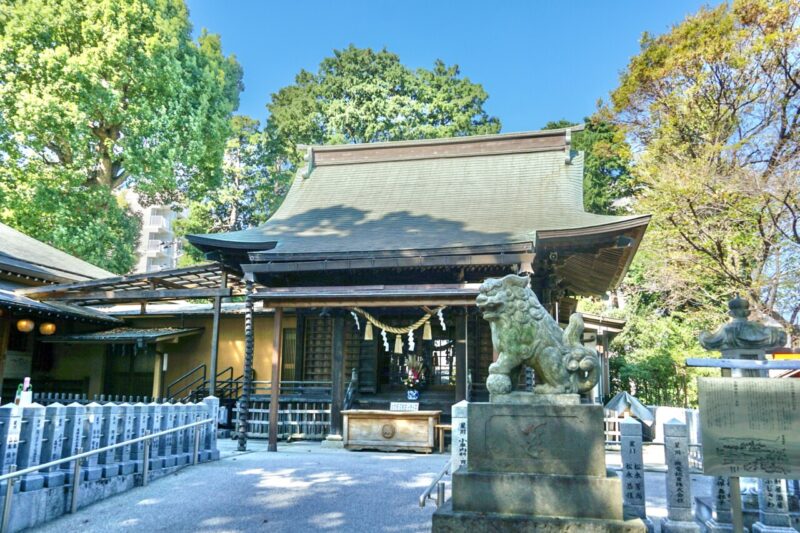

参道の正面に社殿。

社殿は大きくはないが綺麗に維持されたもの。

社殿は大きくはないが綺麗に維持されたもの。

戦前の古写真とほぼ姿形は変わらないため、改修されながら維持されているように見受けられる。

戦前の古写真とほぼ姿形は変わらないため、改修されながら維持されているように見受けられる。

拝殿には綺麗な彫刻。

拝殿には綺麗な彫刻。

木鼻の獏や獅子も立派。

木鼻の獏や獅子も立派。

様々な動物や植物の彫刻があり、眺めれば眺める程楽しい。

様々な動物や植物の彫刻があり、眺めれば眺める程楽しい。

地域の鎮守として大切に維持されている。

地域の鎮守として大切に維持されている。

拝殿に向かう参道は石段がなくバリアフリー化されているのが特徴的。

参拝者の事を考えた境内整備というのは有り難い。

参拝者の事を考えた境内整備というのは有り難い。

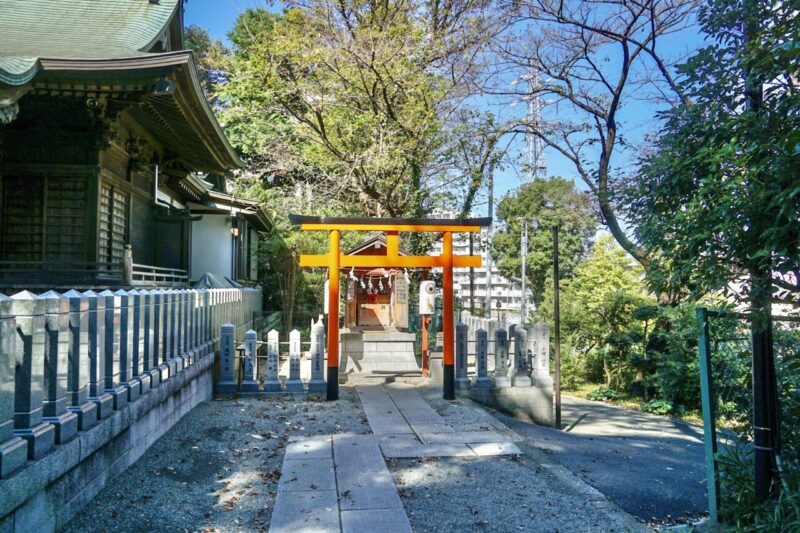

境内社の伏見稲荷社・御神木・境内からの景色

境内社は社殿の右手に伏見稲荷社。

新しい玉垣で綺麗に整備。

新しい玉垣で綺麗に整備。

神狐像も置かれている。

神狐像も置かれている。

シュッとした神狐像。

シュッとした神狐像。

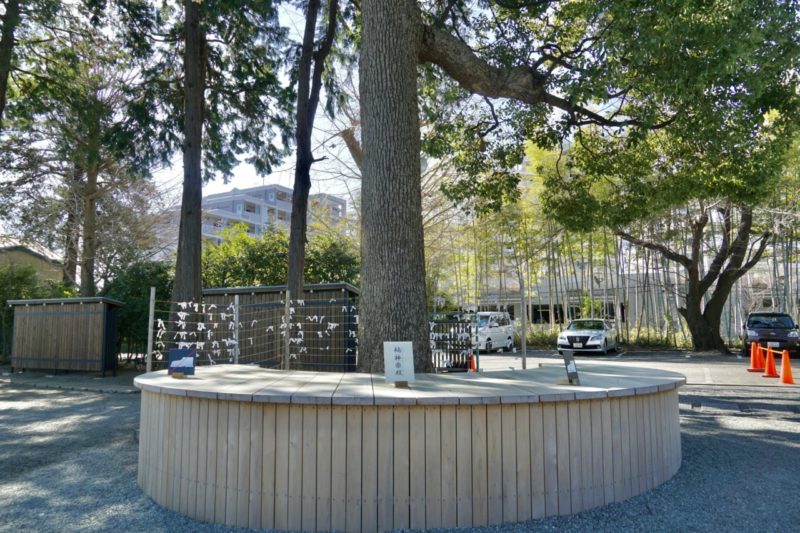

参道途中に御神木。

木々の周囲はベンチが置かれ整備されている。

木々の周囲はベンチが置かれ整備されている。

楠神楽殿として整備された一画。

楠神楽殿として整備された一画。

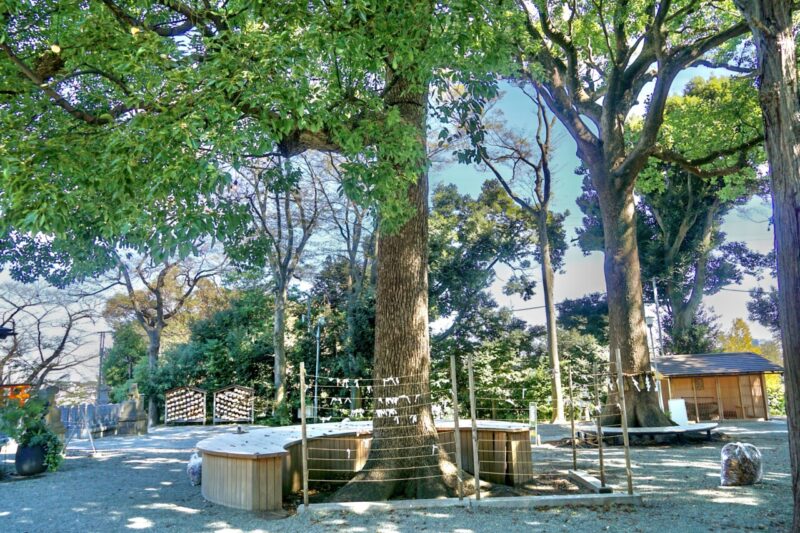

かつての古木が立ち並ぶ鬱蒼とした境内ではないものの、こうした大木がいくつか並ぶ。

かつての古木が立ち並ぶ鬱蒼とした境内ではないものの、こうした大木がいくつか並ぶ。

古くはこうした木々がずらりと茂り日光が届かないほどの境内であったのだろう。

古くはこうした木々がずらりと茂り日光が届かないほどの境内であったのだろう。

現在は太陽の光が届く明るい境内となっていて、これはこれで素敵だと思う。

現在は太陽の光が届く明るい境内となっていて、これはこれで素敵だと思う。

参道の右手からは隣接する明神台公園が見える。

遠くに見える横浜の町並み。

遠くに見える横浜の町並み。

ランドマークタワーも見る事ができ、当社が高台に鎮座している事がよく分かる。

ランドマークタワーも見る事ができ、当社が高台に鎮座している事がよく分かる。

時期によっては夜間参拝も

夏越の大祓や十五夜のお月見の時期など、時期によっては社務所が20時まで開所。

そのため綺麗にライトアップされた夜間参拝を楽しめる事がある。(画像は2020年10月2日)

そのため綺麗にライトアップされた夜間参拝を楽しめる事がある。(画像は2020年10月2日)

参道の灯明にも明かりが灯る。

参道の灯明にも明かりが灯る。

日中も居心地よい境内であるが夜間はどこか幻想的な雰囲気に。

日中も居心地よい境内であるが夜間はどこか幻想的な雰囲気に。

美しい手水舎。

美しい手水舎。

時期によるが社務所が20時まで開所している時はぜひ夜間参拝もオススメしたい。

時期によるが社務所が20時まで開所している時はぜひ夜間参拝もオススメしたい。

いつもと違った雰囲気の境内を楽しむ事ができる。

いつもと違った雰囲気の境内を楽しむ事ができる。

正月や祭事などで限定御朱印もあり

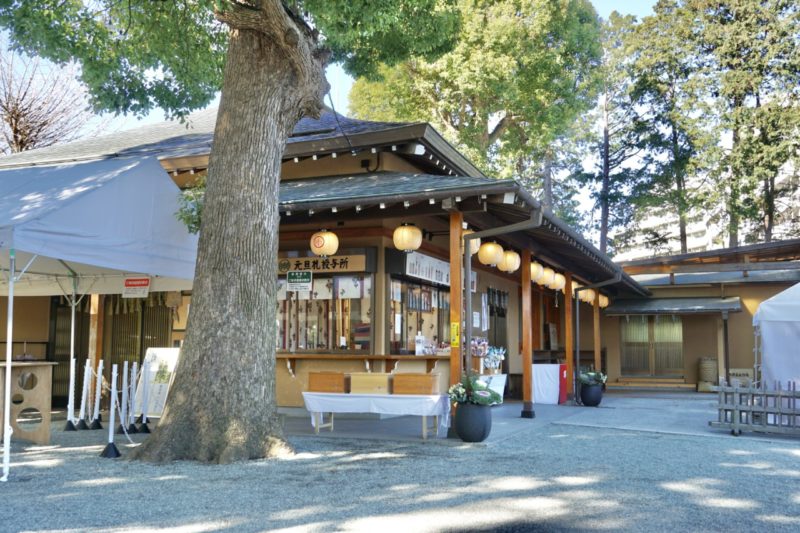

御朱印は授与所にて。

いつもとても丁寧に対応して下さり有り難い。

いつもとても丁寧に対応して下さり有り難い。

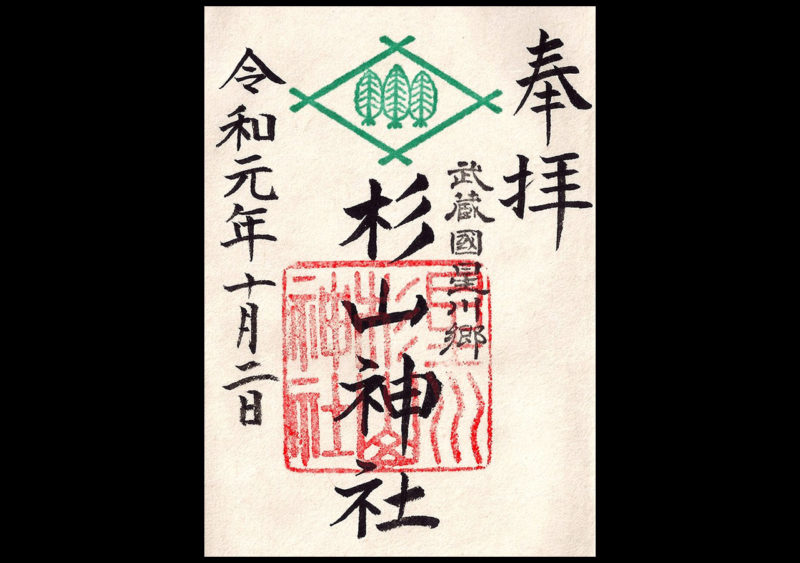

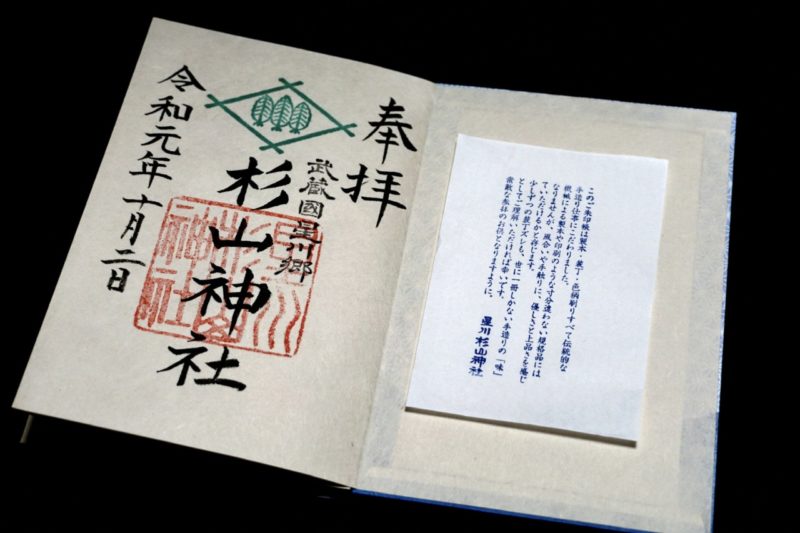

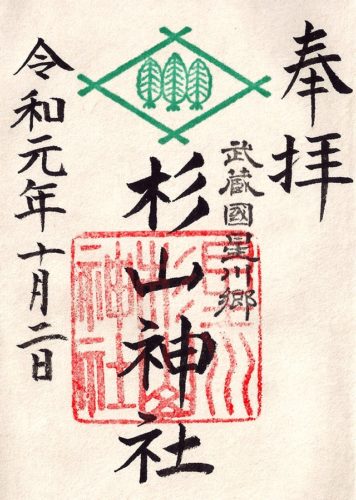

御朱印は「星川杉山神社」の朱印。

上には緑色で社紋の三本杉。

上には緑色で社紋の三本杉。

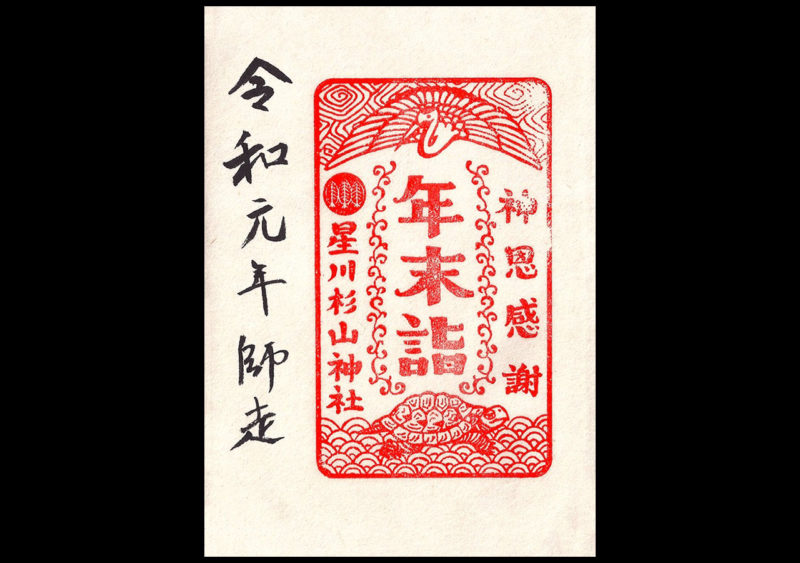

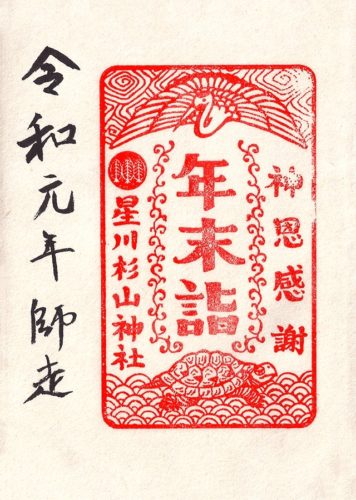

2019年12月下旬に頂いた年末詣の御朱印。

2019年12月下旬に頂いた年末詣の御朱印。

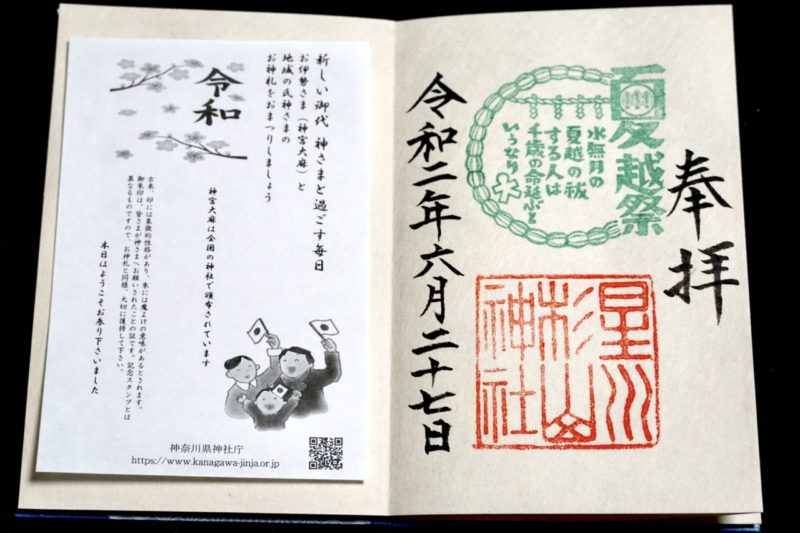

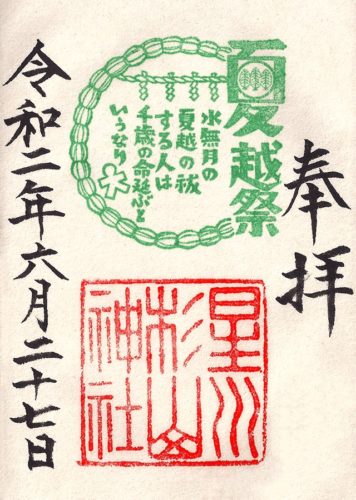

こちらは2020年6月に頂いた夏越祭の御朱印。

こちらは2020年6月に頂いた夏越祭の御朱印。

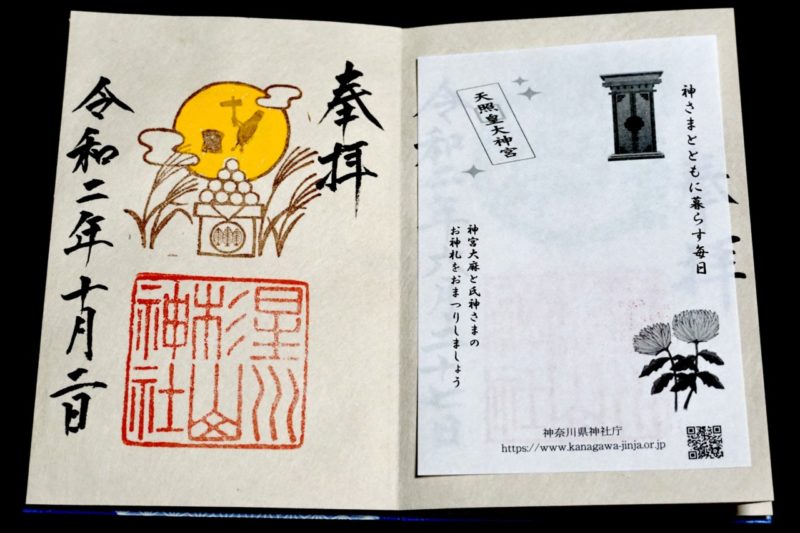

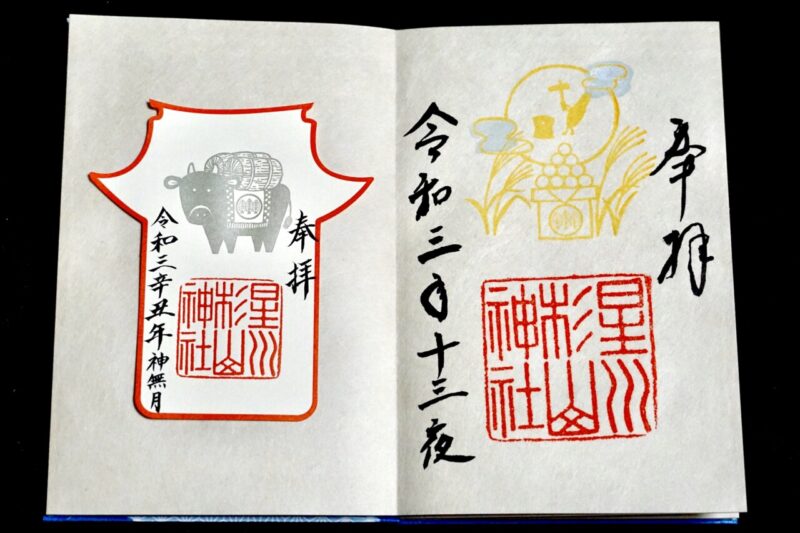

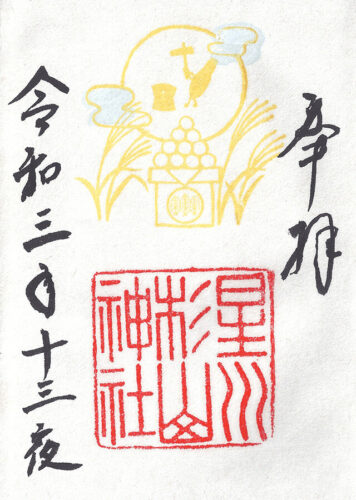

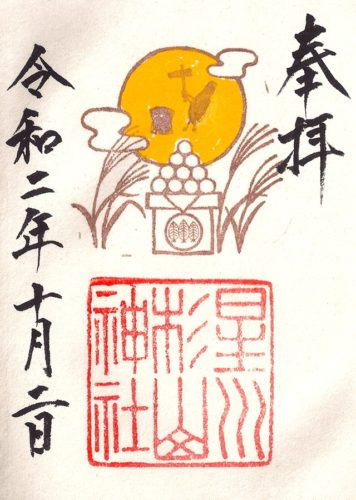

2020年10月1日-2日の2日間限定だった十五夜御朱印。

2020年10月1日-2日の2日間限定だった十五夜御朱印。

夜間参拝をしたためお月見団子も下さった。

夜間参拝をしたためお月見団子も下さった。

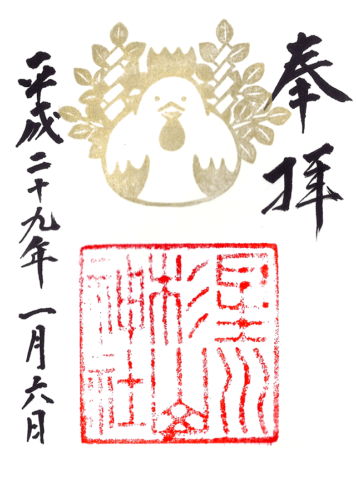

正月には毎年限定御朱印を用意。

こちらは2017年の正月に頂いたもので、酉年だったため鶏の印付き。

こちらは2017年の正月に頂いたもので、酉年だったため鶏の印付き。

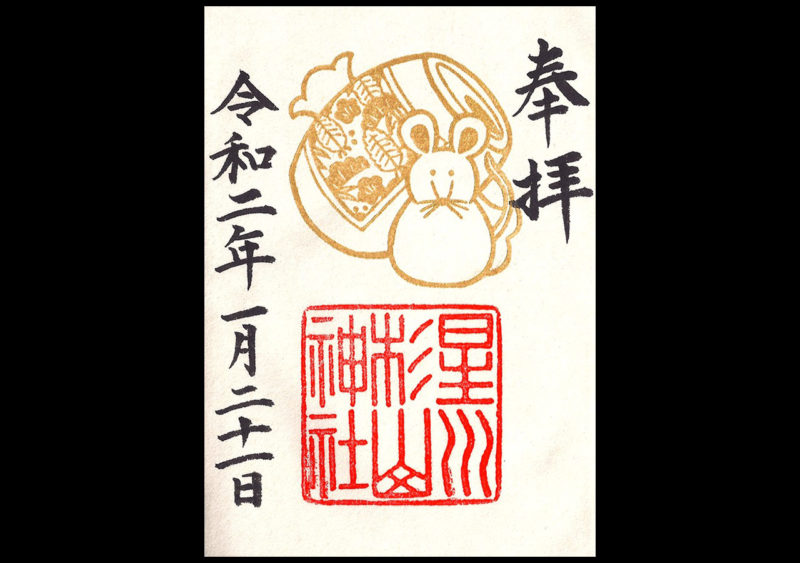

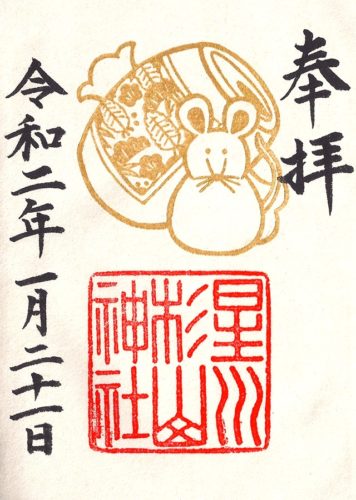

こちらは2020年に頂いたもので、子年だったためネズミの印付き。

こちらは2020年に頂いたもので、子年だったためネズミの印付き。

2021年は新型コロナ対策のため特殊な別紙(画像左)での授与となった。(本来は正月授与の御朱印だがコロナ禍で年内いっぱいの授与)

2021年は新型コロナ対策のため特殊な別紙(画像左)での授与となった。(本来は正月授与の御朱印だがコロナ禍で年内いっぱいの授与)

伝統的な手造りに拘った人気の御朱印帳

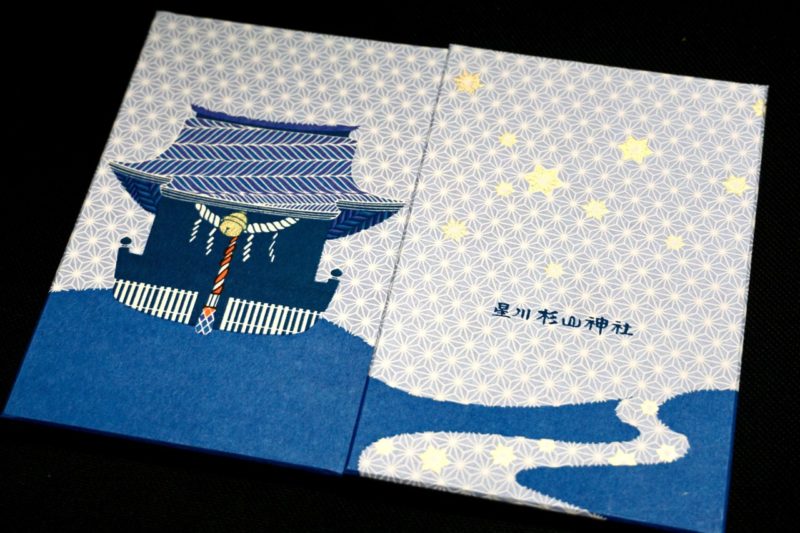

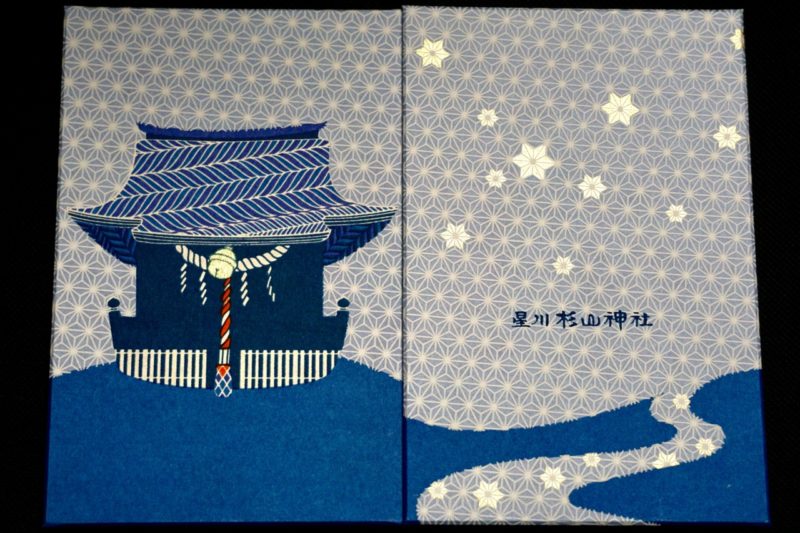

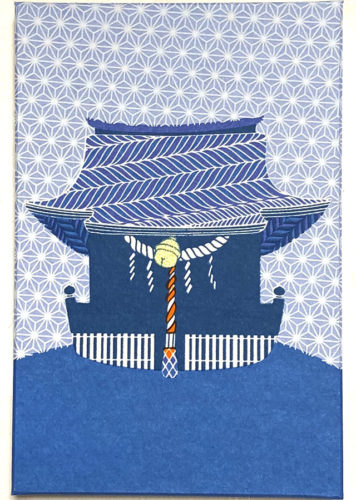

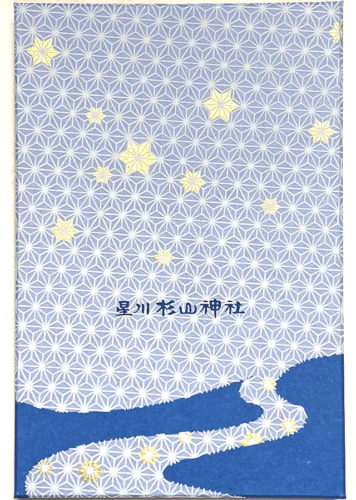

オリジナルの御朱印帳も用意。

「川の流れに映る星影」と云う星川の地名由来と丘の上に建つ社殿をデザインしたもの。

「川の流れに映る星影」と云う星川の地名由来と丘の上に建つ社殿をデザインしたもの。

友禅染による質の高い御朱印帳で大サイズ、中はやや色が付いた和紙。

友禅染による質の高い御朱印帳で大サイズ、中はやや色が付いた和紙。

伝統的な手造りに拘った実に素敵な御朱印帳。

伝統的な手造りに拘った実に素敵な御朱印帳。

御朱印帳「夕間暮れ‐ユウマグレ‐」を抽選頒布。

※2021年3月31日必着で官製往復はがきにて抽選。

標の杉など豊富な授与品

授与品も豊富に用意されており、当社独自の授与品に「標の杉(しるしのすぎ)」がある。

社号碑の横にも「標の杉」の看板が置いてあったりと当社の名物授与品で、招福・魔除・災除の縁起物。

社号碑の横にも「標の杉」の看板が置いてあったりと当社の名物授与品で、招福・魔除・災除の縁起物。

御朱印を拝受した際に頂いた御由緒書のデザインも素敵。

まるでクリスマスカードのようなデザインで、こうしたのも個性的で面白い。

まるでクリスマスカードのようなデザインで、こうしたのも個性的で面白い。

所感

星川の鎮守として崇敬を集める当社。

謎多き「杉山神社」の一社であり、式内社に比定されている一社。

『江戸名所図会』に式内社として記されているように、当社は有力な論社であると思う。

筆者は過去に色々な「杉山神社」に参拝してきたが、その中でも特に立派な境内を維持しており、この事からも地域からの崇敬の篤さが窺える。

綺麗に整備された境内からは、かつての鬱蒼とした雰囲気は感じられないが、参拝者の事を考えた境内整備が行われており、そうした心尽くしが伝わってくる素敵な神社だと思う。

個人的には各地の「杉山神社」の中でも特に参拝をオススメしたい良社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

授与所にて。

※正月や祭事などに応じて限定御朱印あり。

- 十三夜

- 2021年干支

- 十五夜

- 夏越祭

- 2020年正月

- 年末詣

- 通常

- 2017年正月

御朱印帳

初穂料:2,500円(御朱印代込)

授与所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

「川の流れに映る星影」と云う星川の地名由来と丘の上に建つ社殿をデザインしたもの。

友禅染による質の高い御朱印帳で大サイズ、中はやや色が付いた和紙。

※筆者が頂いた時の初穂料は2,300円。

- 表面

- 裏面

授与品・頒布品

交通安全ステッカー

初穂料:800円

授与所にて。

参拝情報

参拝日:2021/10/20(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2020/10/02(御朱印拝受)

参拝日:2020/06/27(御朱印拝受)

参拝日:2020/01/21(御朱印拝受)

参拝日:2019/12/23(御朱印拝受)

参拝日:2019/10/02(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2017/01/06(御朱印拝受)

コメント