目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

日野総鎮守の天王様・新選組ゆかりの神社

東京都日野市日野本町に鎮座する神社。

旧社格は村社で、日野の総鎮守。

祇園信仰の神社で、かつては牛頭天王を祀る「牛頭天王社」と称された。

現在でも「天王様」と呼び崇敬する氏子の方が多い。

近藤勇や沖田総司など天然理心流の門人らが奉納した額が現存。

新選組ゆかりの神社として知られ、日野一帯には新選組に関する施設や場所も多い。

近年では多くの御朱印を用意し人気を博している。

神社情報

日野八坂神社(ひのやさかじんじゃ)

御祭神:素盞嗚尊

相殿神:櫛御気野御命・倉稲魂命・大山咋命

社格等:村社

例大祭:9月中旬の土曜・日曜

所在地:東京都日野市日野本町3-14-12

最寄駅:日野駅

公式サイト:─

御由緒

創立年代は不詳であるが、むかし日野本郷の多摩川の流れに沿って土淵という深淵があり、それでこの付近を土淵の庄と云ったが、あるとき多摩川洪水の後、数夜にわたってその淵に何か怪しい光るものがみえたと云う。里の老翁がこれを拾い上げたところ、金色燦然とした牛頭天王の神像であったため、里人は歓喜してこれを勧請し、祠を建立、鎮守として祀ったのが当八坂神社の起源と云われ、五穀豊穣・疫病除け・子孫繁栄に霊験無双の神なりとしてある。

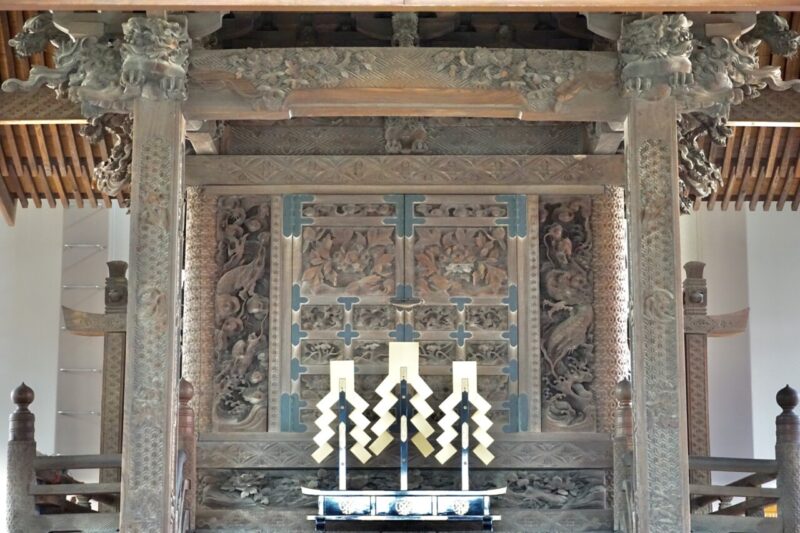

本殿は、寛政一二年(1800年)に完成したもので、様式一間社造り、屋根は流れ造りで、正面に千鳥破風・軒唐白木彫りの彫刻垂木の組物等、建築技術の粋をつくした絢爛華麗な江戸後期の典型的な社殿(本殿)建築である。この本殿には、安政五年(1858年)に天然理心流近藤周助の門人達により奉納された額があり、欅板に大小二本の木刀が架けられている。

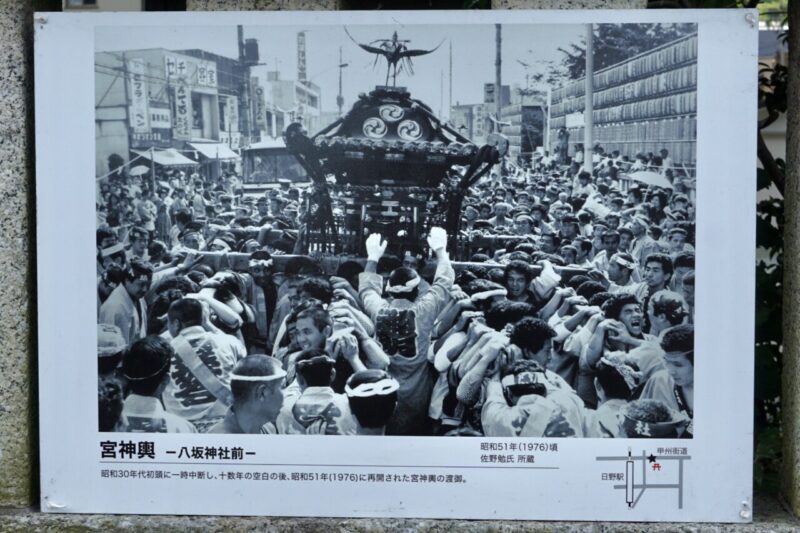

例大祭は、毎年九月、盛大に行われ、特に「千貫みこし」とよばれる神社神輿の渡御は都内、近県でも有名な神事で、絢爛豪華な祭絵巻が繰り広げられている。(境内の掲示より)

歴史考察

牛頭天王の神像を祀り創建

創建年代は不詳。

社伝によると、多摩川で見つかった牛頭天王の神像を祀った事が始まりと伝わる。

日野本郷の多摩川の沿いに「土渕」と云う淵があり、その周辺を「土淵ノ庄」と呼んでいた。

ある時、多摩川が洪水した後、数夜に渡って土渕から怪しい光が見えたと云う。

里の老翁が拾い上げると、金色燦然とした牛頭天王の神像が見つかった。

里の人々は大いに喜び、祠を建立し鎮守として祀った。

これが当社の起源と伝えられている。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

牛頭天王の神像を祀った当社は「牛頭天王社」として創建し、「天王様」と称され日野一帯から崇敬を集めた。

当時は現在地よりも西の「本宿」と呼ばれた地域に鎮座していたと云う。

中世の再興と現在地への遷座

応永五年(1398)、僧儀雲が当社の近くに「土渕山観音院普門寺」を開基建立。

この「普門寺」(現・日野本町7丁目)が当社の別当寺となる。

永享年間(1429年-1440年)、「金剛寺(高幡不動)」の権少僧都智伝が社殿を造営。

衰微していた神社を中興する。

元亀元年(1570)、権僧都清宥によって「普門寺」が現在地(現・日野本町7丁目)へ移転。

当社も現在地(現・日野本町3丁目)へ遷座した。

元亀元年(1570)、北条氏照によって日野の屋敷割りが行われている。

甲州街道の街道筋が定められたため、街道筋へ遷座となった。

日野宿として発展・日野宿の鎮守とされる

慶長十年(1605)、甲州街道が整備された事で日野宿(ひのじゅく)が成立。

甲州街道の5番目の宿場町として小さいながらも発展。

甲州街道の5番目の宿場町として小さいながらも発展。

甲州街道の5番目の宿場町。

江戸方面には府中宿、甲府方面には八王子宿と大きな宿場町があり、その間に挟まれた日野宿はそれらに比べると取次ぎを主とする小さな宿場町であった。

しかしながら、幕府公認の多摩川にあった渡し場「日野の渡し」を運営するなど、小さな宿場町ながらも重要な土地でもあった。

この日野宿が後の日野市となっていく。

当社はこうした日野宿の鎮守として崇敬を集めた。

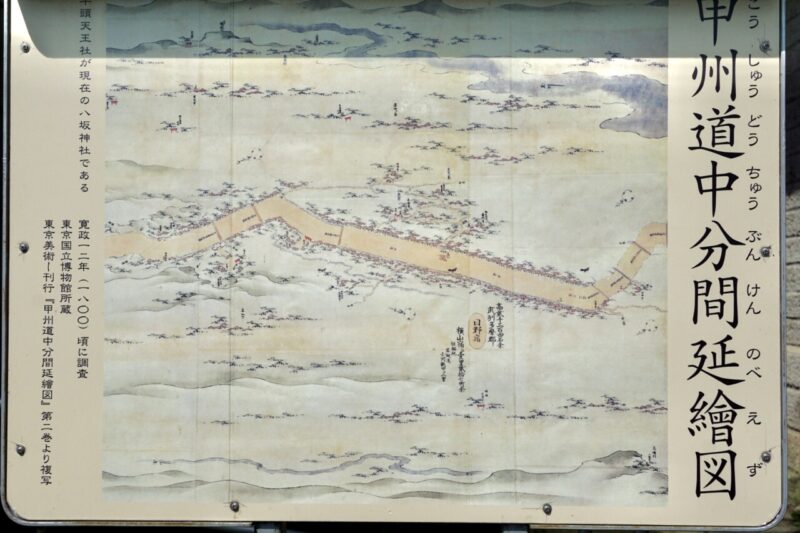

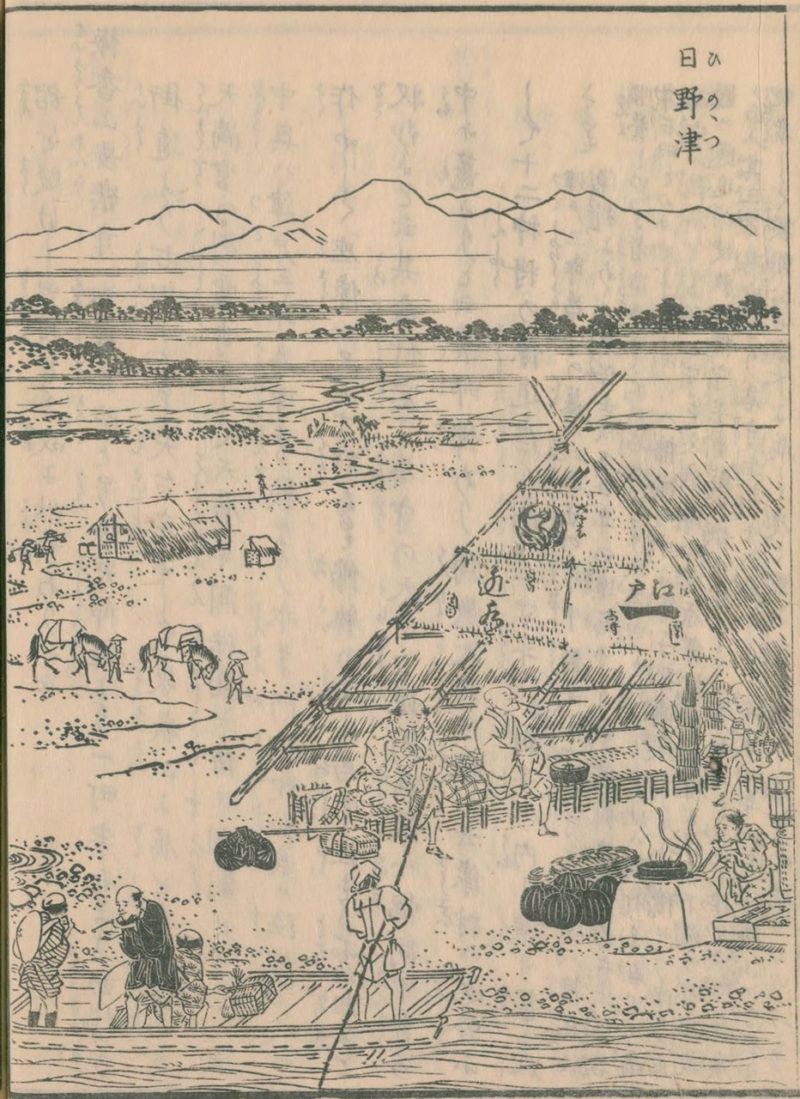

江戸名所図会に描かれた日野津

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

題名は「日野津(ひののつ)」。

日野の渡しの様子を描いており、のどかな光景が伝わる。

幕府公認の多摩川にあった渡し場で日野にとっても重要な場所であった。

日野は日野宿、鎮守である当社を中心に発展していく事となる。

徳川家光より朱印地を賜る・現存する本殿を造営

慶安元年(1648)、徳川第三代将軍・徳川家光によって朱印地14石を賜る。

天下安穏・国土泰平の祈願として、社領免除の旨を下したと云う。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

寛延二年(1749)、拝殿を造営。

寛政十二年(1800)、本殿を再建。

現在の本殿はこの当時のものが現存、日野市文化財に指定。

現在の本殿はこの当時のものが現存、日野市文化財に指定。

新編武蔵風土記稿に記された天王社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(日野本郷)

天王社

小名上宿社領の内にあり。鳥居一基を立。社前に二間に四間の拝殿ありて勧請及び社領をたまひし年月を詳にせず。例祭は六月十八日に行へり。

鐘楼。七尺四方、鐘は圓径二尺五寸。寳永四年の銘文を鋳る。

末社。天神祠。辨天祠。

菴。二間に三間。社頭を守る僧ここに住居せり。

日野本郷の「天王社」として記されているのが当社。

日野宿内にあり創建年代などは不詳と記されている。

当時の例祭は6月18日に斎行だったと云う。

神仏習合の元、当時は境内に鐘楼が置かれていたようだ。

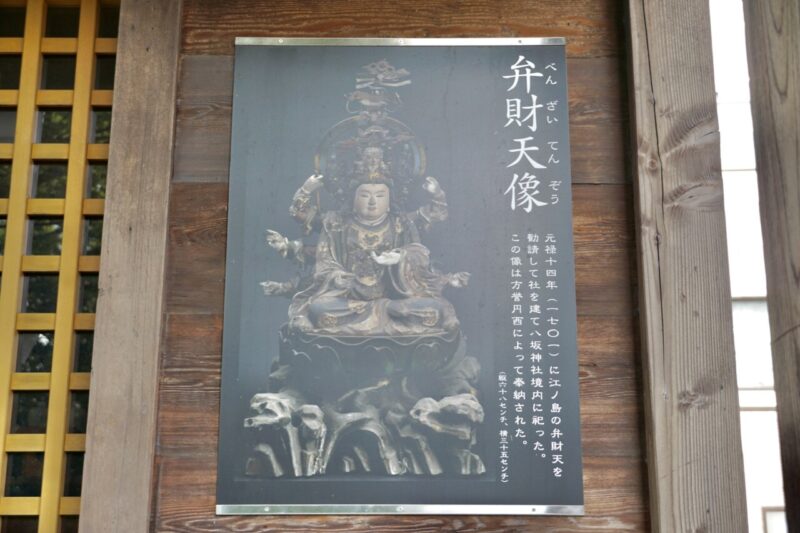

当時の末社は天神社と弁天社の祠が2社。

菴があり当社を守る僧が住んでいたと云い、別当寺「普門寺」の僧であろう。

新選組と深い関わりを持った幕末・天然理心流奉納額

幕末になると、日野は新選組と関わりの深い地となる。

日野本郷の名主・佐藤彦五郎が、天然理心流三代目宗家・近藤周助の門人となる。

彦五郎は、「日野宿本陣」の前にあった長屋門を改装して、自分の屋敷内に天然理心流の出稽古用の道場「佐藤道場」を開いている。

江戸時代の剣客・近藤内蔵之助が寛政年間(1789年-1801年)に創始したと伝わる古武道。

江戸に道場を構えたが近隣の農村へ出稽古を行ったため多摩地域などに広まった。

三代目宗家・近藤周助は江戸牛込に天然理心流剣術道場「試衛館」を開設、多摩地域への出稽古も盛んに行った。

多摩郡上石原村(現・調布市野水)の百姓の子である宮川勝五郎(後の近藤勇)を養子に迎え嶋崎(後に近藤)の姓を与える。

近藤勇は天然理心流四代目宗家となり、後に新選組局長として知られる事となる。

この佐藤道場で出稽古時に剣術を教えていたのが、江戸牛込「試衛館」に入門し天然理心流宗家を継ぐ事となる後の新選組局長・近藤勇である。

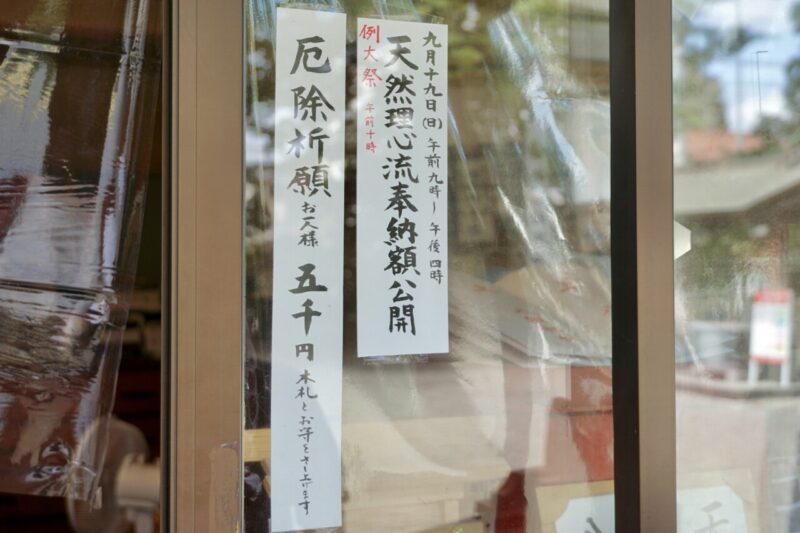

安政五年(1858)、天然理心流の面々は当社に剣術額を奉納。

欅の板に大小2本の木刀が架けられた額で、日野宿の佐藤道場で稽古に励んでいた23名の名が記されている。

(日野市観光協会より)

(日野市観光協会より)

最後に嶋崎勇とあるのが、後の新選組局長・近藤勇。

最後から2番目にある沖田惣次郎が、後の新選組一番隊組長・沖田総司。

他にも近藤勇の兄弟子であり、後の新選組六番隊組長・井上源三郎の名も見える。

この奉納額は、現在は当社例大祭と「ひの新選組まつり」の当日に公開される。

日時:9月19日 9時-16時

明治以降の歩み・八坂神社への改称

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治七年(1874)、佐藤俊正(佐藤彦五郎が改名)の願いによって、有栖川宮熾仁親王より本殿と鳥居にある扁額の「八坂社」の文字を賜る。

本殿に掛けられた「八坂社」の扁額。

本殿に掛けられた「八坂社」の扁額。

明治十一年(1878)、日野宿は南多摩郡に属し、佐藤俊正が初代南多摩郡長となる。

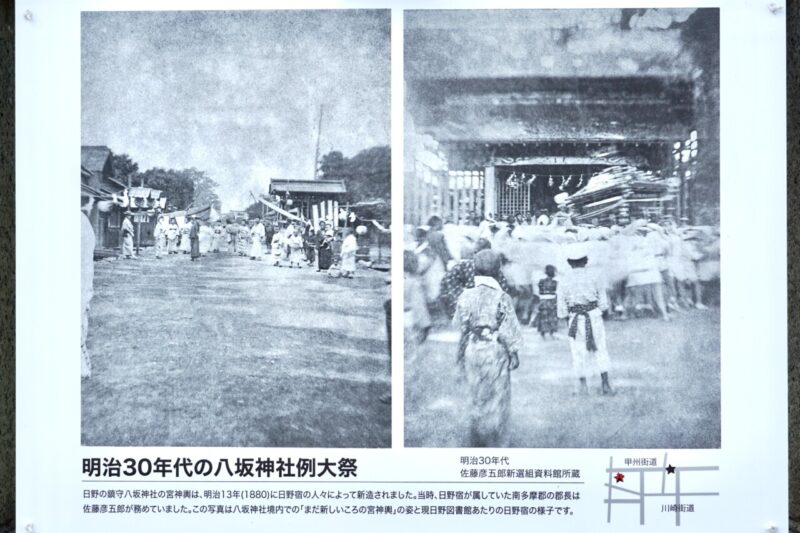

明治十三年(1880)、現在も使われる神輿が完成、翌年には旧神輿庫を造営。

こちらは明治三十年代の例大祭の様子。

こちらは明治三十年代の例大祭の様子。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

日野という地名も見る事ができる。

甲州街道沿いに発展していたことが分かり、これが日野宿で当社は街道沿いに鎮座していた。

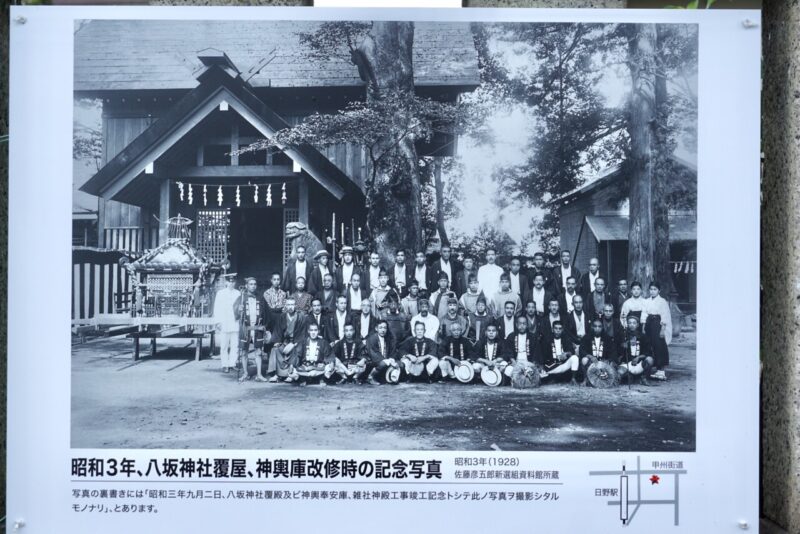

昭和三年(1928)、本殿を保護する覆殿を造営。

同年の当社の様子で、当時の覆殿と現在も使われている神輿の姿、今も残る狛犬の姿が見える。

同年の当社の様子で、当時の覆殿と現在も使われている神輿の姿、今も残る狛犬の姿が見える。

昭和五十一年(1976)、前宮司による寄進によって社務所を建設。

宮神輿渡御の再開も同年に行われた。

宮神輿渡御の再開も同年に行われた。

平成九年(1997)、氏子崇敬者の寄進によって本殿の修復と老朽化した覆殿の改築。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

甲州街道沿いに鎮座する日野総鎮守

最寄駅の日野駅から東へ数分の距離に鎮座。

当社の前の通りが甲州街道で、甲州街道の整備と共に元亀元年(1570)に当地へ遷座。

当社の前の通りが甲州街道で、甲州街道の整備と共に元亀元年(1570)に当地へ遷座。

関東大震災が発生した大正十二年(1923)建立の鳥居。

関東大震災が発生した大正十二年(1923)建立の鳥居。

鳥居の扁額の文字は有栖川宮熾仁親王によるもの。

鳥居の扁額の文字は有栖川宮熾仁親王によるもの。

鳥居を潜ると正面には社務所。

社殿や手水舎は境内右手にある。

社殿や手水舎は境内右手にある。

右手に手水舎。

右手に手水舎。

平成二十二年(2010)に建立されたもの。

平成二十二年(2010)に建立されたもの。

龍の吐水口。

龍の吐水口。

大きな覆殿・彫刻が見事な江戸時代の本殿

境内の右手に社殿。

社殿は平成九年(1997)に改修されたもの。

社殿は平成九年(1997)に改修されたもの。

大きな倉庫のようにも見える社殿だが、これは本殿を保護する覆殿。

大きな倉庫のようにも見える社殿だが、これは本殿を保護する覆殿。

拝殿と一体となった覆殿で、この覆殿の中に本殿が鎮座。

拝殿と一体となった覆殿で、この覆殿の中に本殿が鎮座。

本殿は寛政十二年(1800)に再建されたものが現存。

棟高9.1mの総欅けやき造り。

棟高9.1mの総欅けやき造り。

壁面、柱、梁などにとても細かい見事な彫刻が施されたもの。

壁面、柱、梁などにとても細かい見事な彫刻が施されたもの。

実に壮麗な造りとなっていて日野市文化財に指定。

実に壮麗な造りとなっていて日野市文化財に指定。

境内社の八幡社と山王社(日枝神社)

境内社は社殿の左手に八幡社。

境内社としては立派な社殿が設けられていて彫刻も施されている。

境内社としては立派な社殿が設けられていて彫刻も施されている。

享保十八年(1733)に鎌倉の「鶴岡八幡宮」から勧請されたと云う。

享保十八年(1733)に鎌倉の「鶴岡八幡宮」から勧請されたと云う。

大正十二年(1923)に境内社の厳島神社を合祀。

大正十二年(1923)に境内社の厳島神社を合祀。

社殿内には庚申信仰による青面金剛像が奉納。

社殿内には庚申信仰による青面金剛像が奉納。

合祀された弁財天も同様に安置している。

合祀された弁財天も同様に安置している。

大正時代の狛犬・筆塚など

社殿の前には一対の狛犬。

大正四年(1915)に奉納されたものでシンプルな造形だが表情が可愛らしい。

大正四年(1915)に奉納されたものでシンプルな造形だが表情が可愛らしい。

上掲した昭和三年(1928)の古写真にもこの狛犬が映っている。

上掲した昭和三年(1928)の古写真にもこの狛犬が映っている。

境内の一画に筆塚。

更に御由緒不明な祠も。

更に御由緒不明な祠も。

日野の信仰を残す。

日野の信仰を残す。

ひの新選組まつりと例大祭では天然理心流奉納額が公開

現在では毎年5月中旬に「ひの新選組まつり」が開催。

今では新選組ファンや日野の一大イベントとなっている。(画像は2018年のもの)

今では新選組ファンや日野の一大イベントとなっている。(画像は2018年のもの)

平成十年(1998)の日野市産業まつりにおいて、第1回「新選組in日野」という新選組パレードのイベントが行われており、これが現在も続く「ひの新選組まつり」。

「ひの新選組まつり」当日には、当社にある天然理心流奉納額が公開される。

「ひの新選組まつり」当日や9月中旬の当社の例大祭では天然理心流奉納額が一般公開。

天然理心流など多くの演舞や奉納試合が行われる。

天然理心流など多くの演舞や奉納試合が行われる。

また9月中旬の当社の例大祭でも同様に天然理心流奉納額が公開。

本殿の彫刻も公開され近くで見る事ができる。

本殿の彫刻も公開され近くで見る事ができる。

日時:9月19日 9時-16時

新選組ゆかりの神社として絵馬も新選組仕様に。

浅葱色のだんだら模様に「誠」の絵馬。

浅葱色のだんだら模様に「誠」の絵馬。

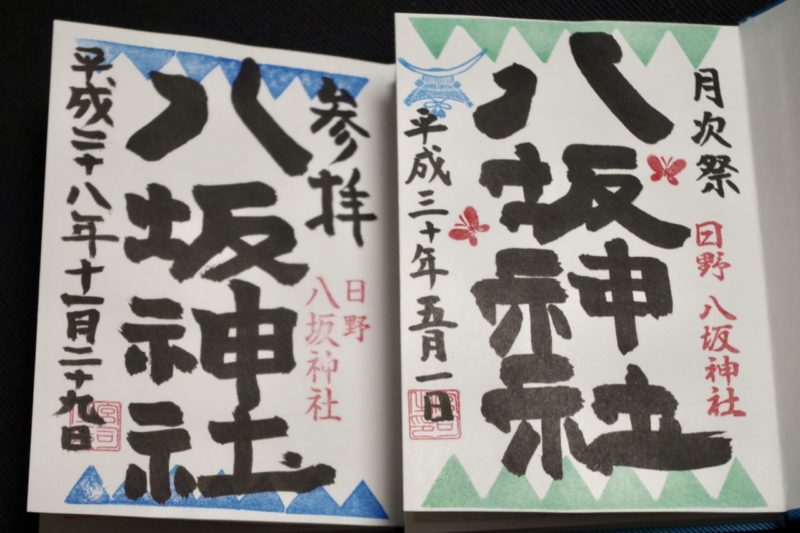

だんだら模様の御朱印・数多くの限定御朱印

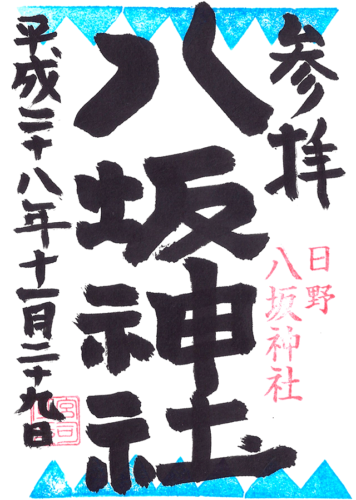

2016年11月頃より御朱印が変更となり、新選組ゆかりの神社としてだんだら模様の御朱印に。

新選組好きからすると嬉しい御朱印。

新選組好きからすると嬉しい御朱印。

現在は限定御朱印など様々な御朱印を用意。

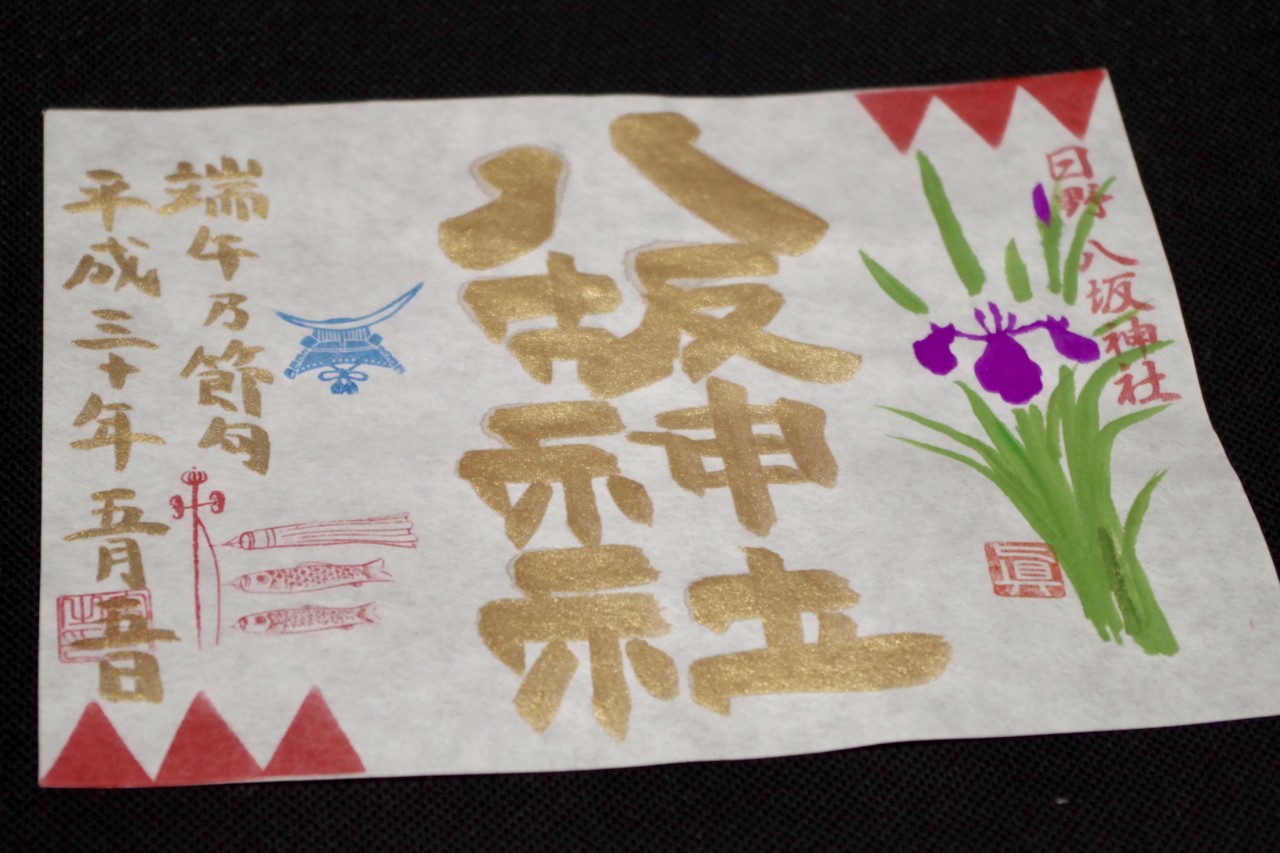

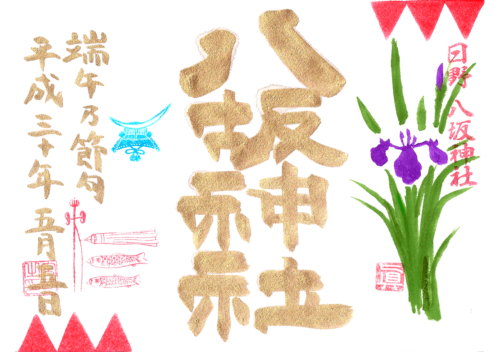

こちらは2018年に頂いた端午の節句の見開き御朱印。

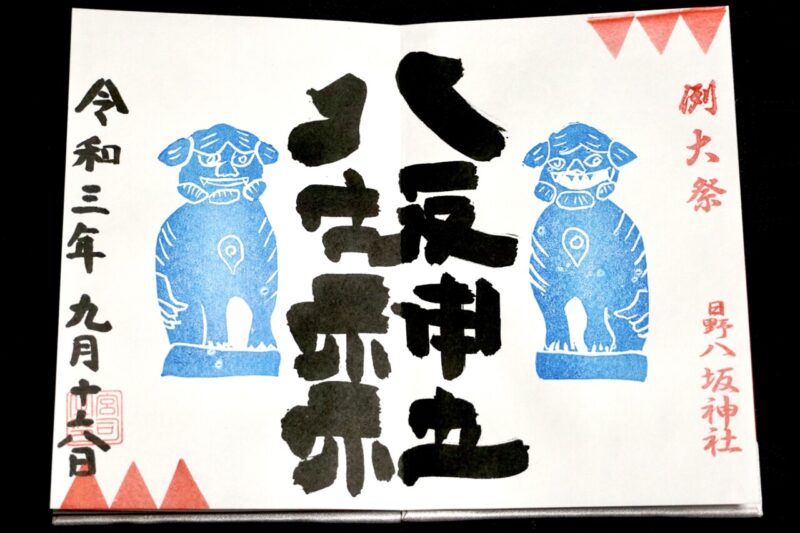

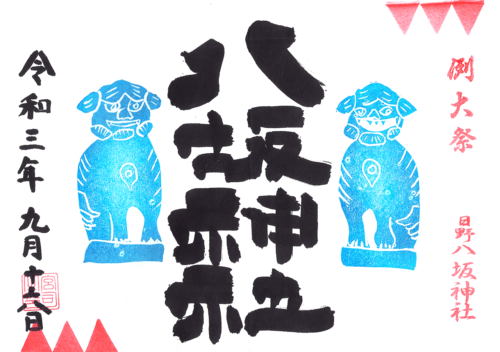

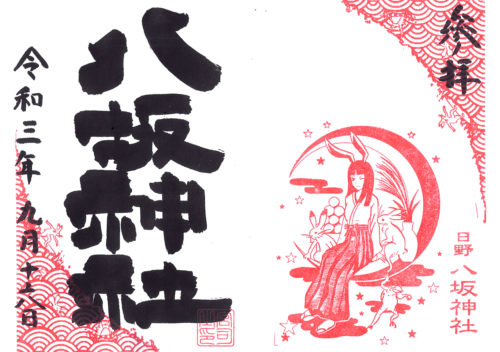

こちらは2018年に頂いた端午の節句の見開き御朱印。 2021年9月に帳面へ頂いた例大祭の見開き御朱印。

2021年9月に帳面へ頂いた例大祭の見開き御朱印。

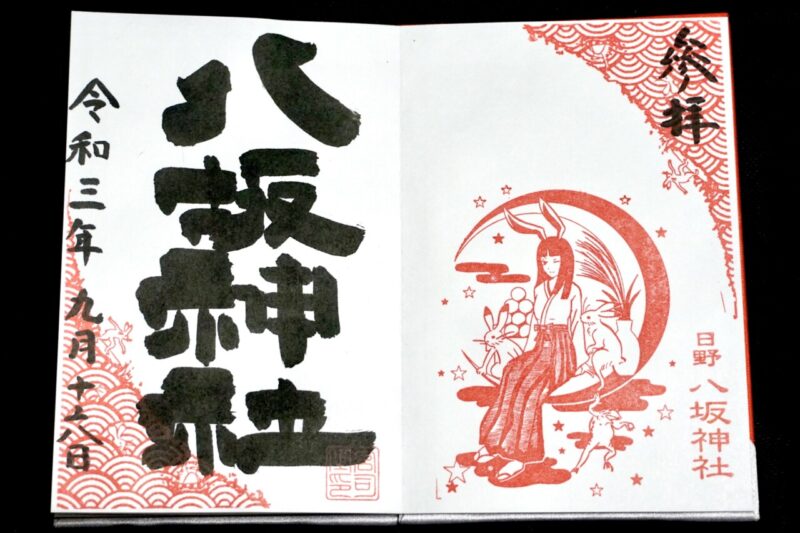

同じく頂いたお月見御朱印。

同じく頂いたお月見御朱印。

2021年9月時に直書きで頂けた御朱印。

2021年9月時に直書きで頂けた御朱印。

こちらは書き置きの御朱印。

こちらは書き置きの御朱印。

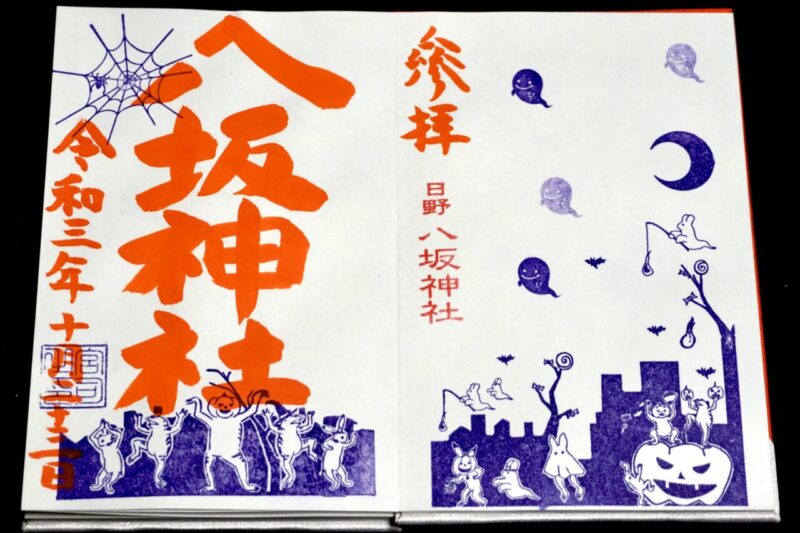

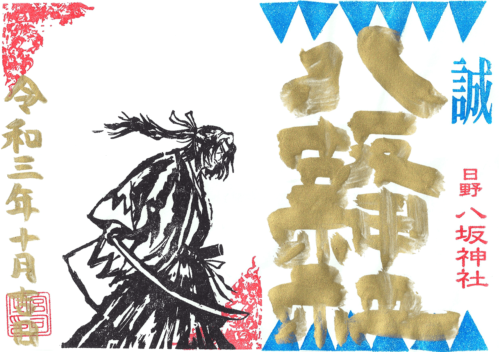

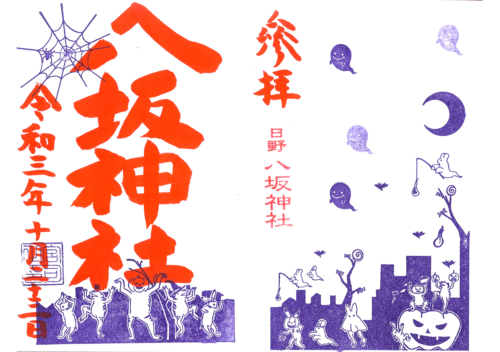

2021年10月参拝時も数多くの御朱印を用意。

帳面に頂いたハロウィン仕様(鳥獣戯画も)の御朱印。

帳面に頂いたハロウィン仕様(鳥獣戯画も)の御朱印。

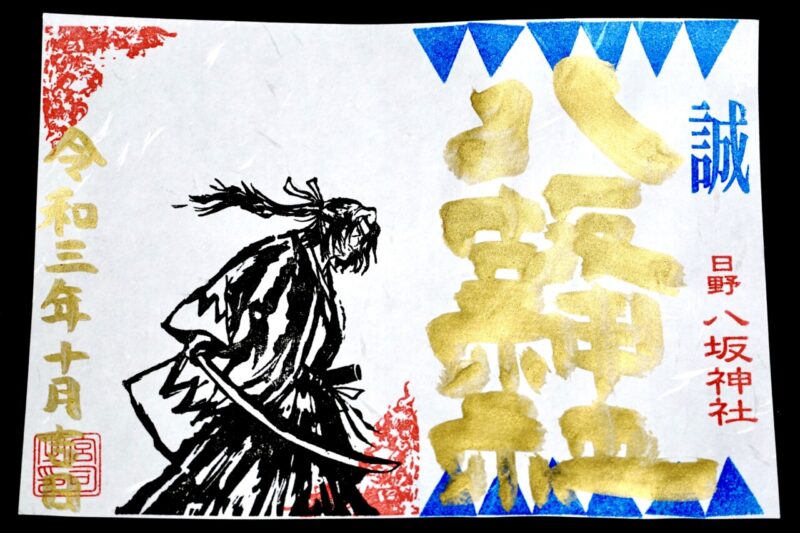

10月15日に公開された司馬遼太郎原作の映画『燃えよ剣』公開記念の新選組御朱印。

10月15日に公開された司馬遼太郎原作の映画『燃えよ剣』公開記念の新選組御朱印。

主人公である土方歳三をイメージした御朱印で、土方歳三は日野ともゆかりが深い。

主人公である土方歳三をイメージした御朱印で、土方歳三は日野ともゆかりが深い。

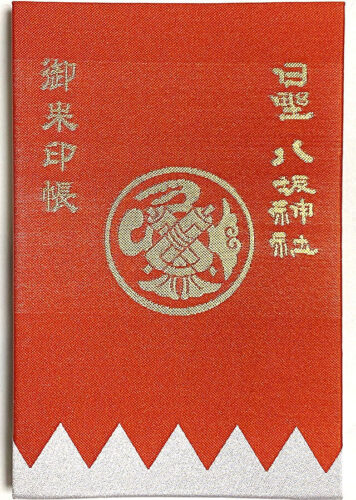

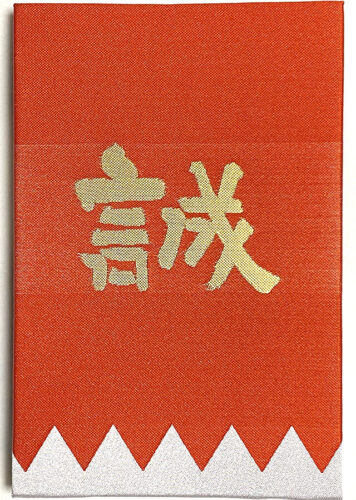

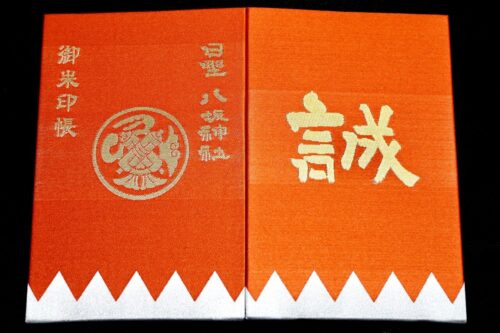

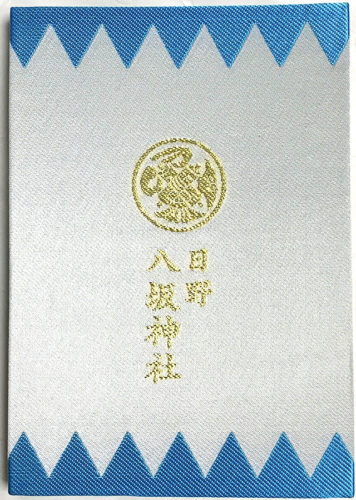

だんだら模様に誠・新選組の御朱印帳

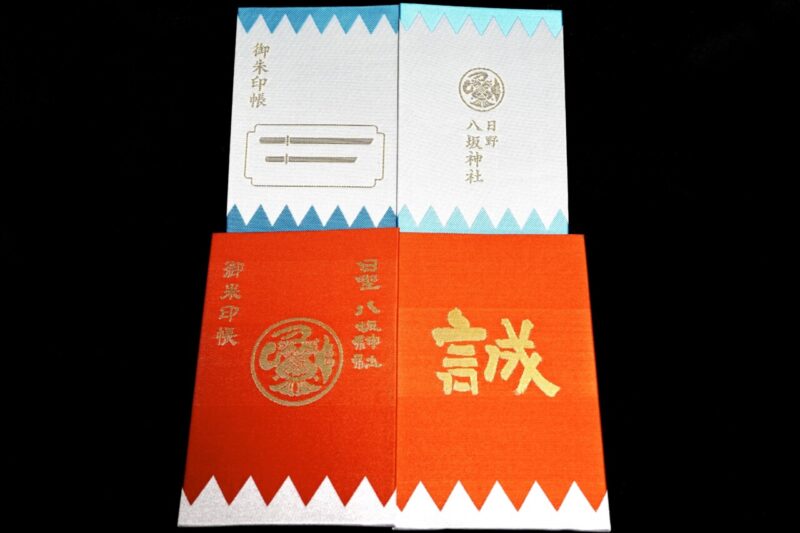

オリジナル御朱印帳も用意。

新選組を思わせるだんだら模様の御朱印帳で、当社に奉納された天然理心流の奉納額をシンプルに表現した表面が秀逸。

新選組を思わせるだんだら模様の御朱印帳で、当社に奉納された天然理心流の奉納額をシンプルに表現した表面が秀逸。

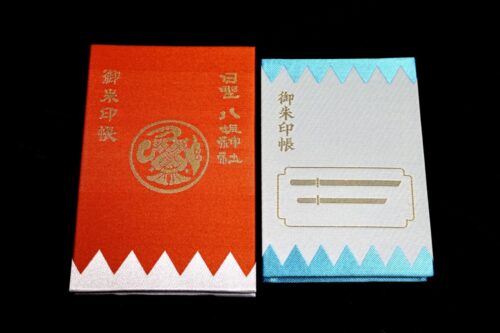

更に大サイズの御朱印帳も授与するように。

裏面には新選組隊旗の「誠」の文字とだんだら模様をデザインした新選組らしい御朱印帳。

裏面には新選組隊旗の「誠」の文字とだんだら模様をデザインした新選組らしい御朱印帳。

通常サイズと大サイズ。

どちらも新選組仕様になっていて新選組好きにはたまらない御朱印帳。

どちらも新選組仕様になっていて新選組好きにはたまらない御朱印帳。

所感

日野総鎮守として崇敬を集める当社。

かつては牛頭天王を祀り牛頭天王社として崇敬を集め、今も「天王様」と親しまれている。

日野宿と云う宿場町として発展してからも当地の人々によって崇敬されたのが伝わり、現在は特に新選組ゆかりの神社として崇敬を集めている。

境内は広いものではないが、本殿や天然理心流奉納額など当地の歴史を伝えてくれる良社。

最近は御朱印にも積極的で色々と努力されているのが伝わる。

新選組好きは当社への参拝はもちろん、徒歩圏内には日野市運営の「新選組のふるさと歴史館」もあるので合わせて巡るのもよいだろう。

他にも日野市石田の「土方歳三資料館」など、日野周辺には新選組ゆかりの地や史料が多く残されていて、いつ行っても飽きる事がない良い地域である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円・500円・1,000円

社務所にて。

※期間によって直書き・書き置きの限定御朱印など複数の御朱印を用意。

※2016年11月頃より新選組を思わせるだんだら模様の御朱印となった。

※掲示はないが兼務社の「日野宮神社」の御朱印も頂ける。(要参拝)

1月1日-31日は「月替り御朱印」(複数あり)

※直書きは1月10日前後に再開。直書き・書き置きなど他にも多数の御朱印を用意。社務所休務日あり。御朱印情報は関係者Instagramにて。

- 燃えよ剣記念/新選組

- 燃えよ剣記念/新選組

- 2021年ハロウィン

- 2021年例大祭

- 2021年お月見

- 2018年端午の節句

- 5月月次祭

- 通常

御朱印帳

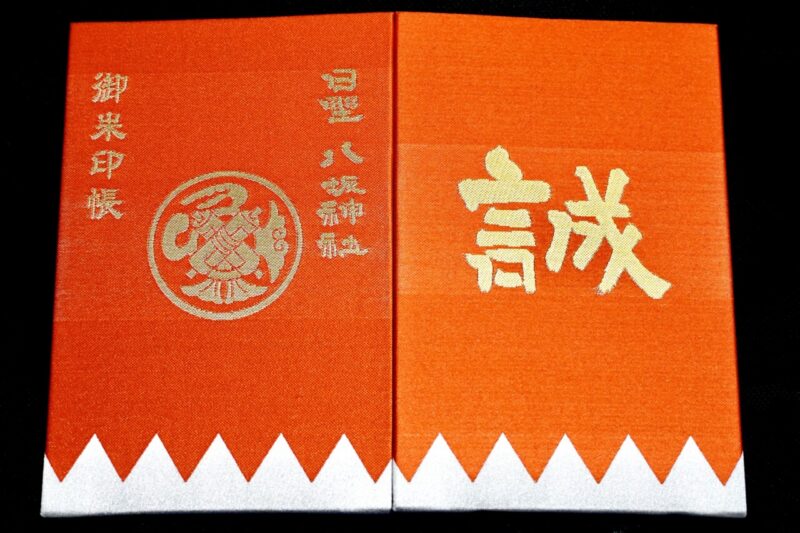

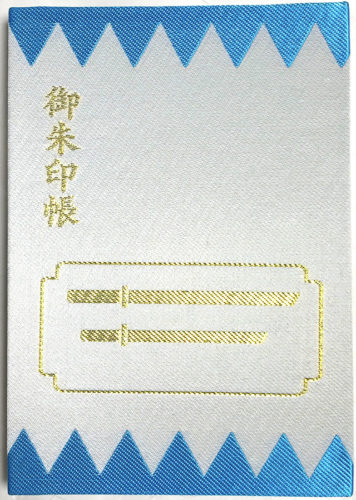

オリジナル御朱印帳(大)

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

新選組ゆかりの神社であるため、新選組の隊旗をデザインした朱色の御朱印帳。

表面にはだんだら模様に「日㙒八坂神社」の文字と社紋。

裏面には新選組隊旗の「誠」の文字とだんだら模様。

サイズは12.2cm×18.2cmの大サイズ。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- サイズ比較

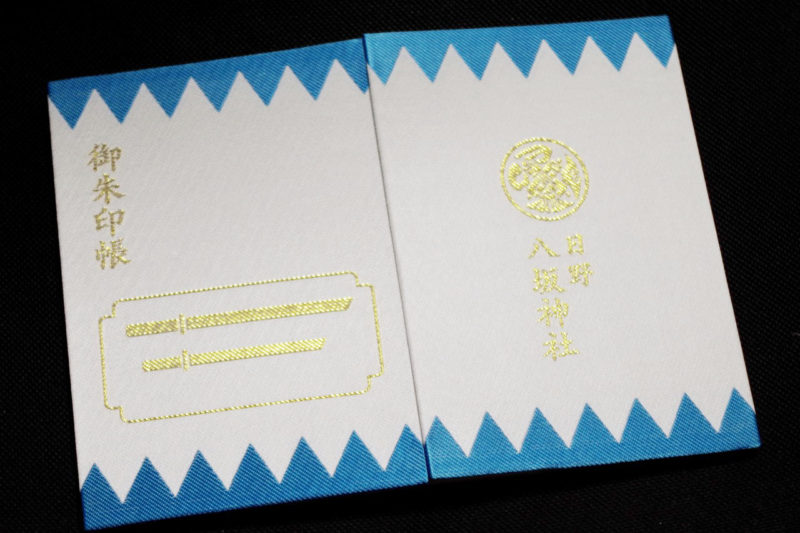

オリジナル御朱印帳

初穂料:1,300円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

新選組ゆかりの神社であるため、新選組を思わせるだんだら模様の御朱印帳。

当社に奉納された天然理心流の奉納額をシンプルに表現した表面が秀逸。

サイズは通常サイズ。

- 表面

- 裏面

参拝情報

参拝日:2021/10/23(御朱印拝受)

参拝日:2021/09/16(御朱印拝受/御朱印帳拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/05/01(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2016/11/29(御朱印拝受)

コメント