目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

全国唯一鬼王の名が付く神社

東京都新宿区歌舞伎町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧西大久保村新田町の鎮守。

全国唯一「鬼王」の名が付く大変珍しい神社。

鬼の福授けの神社として古くから信仰を集め、豆腐を奉納し治癒するまで「豆腐断ち」をする人のみ「撫で守り」という特殊授与品が授与される事でも知られる。

邪気の頭上に手水鉢を乗せた珍しい水鉢の力様や参道を挟んで左右二分化された富士塚も珍しい。

社号には平将門にまつわる伝承もまことしやかに囁かれていたりと、将門伝説の残る神社としても知られる。

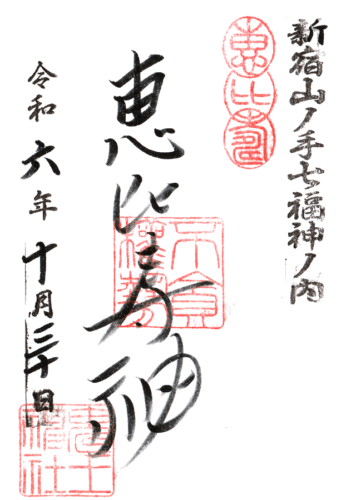

現在は新宿山ノ手七福神の恵比寿神を担っている。

神社情報

稲荷鬼王神社(いなりきおうじんじゃ)

御祭神:宇賀能御魂命・鬼王権現(月夜見命・大物主命・天手力男命)

社格等:村社

例大祭:9月18日

所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-17-5

最寄駅:東新宿駅・西武新宿駅・新大久保駅

公式サイト:─

御由緒

「鬼」というと私達はとかく悪いイメージをもちがちですが、古来、「鬼」は神であり「力」の象徴でもありました。又、「鬼は悪魔を祓う」といわれ、すべての災禍を祓う力があります。その為、鬼を祀ったり、鬼の名のつく社寺は全国に幾つもあります。しかし、その「鬼」の王様という意になる「鬼王」という名のある社寺は全国で当社のみです。この為、江戸時代は近在の農家の人達だけでなく、江戸から武士や商人、職人と多くの人が参拝にまいりました。現在では地図でみる新宿の中央にある唯一の神社としても注目を集め、全国から当社の御神徳を得ようとする方々が詣られております。扠この全国一社福授けの稲荷鬼王神社の由緒は左記の通りです。

古来より大久保村の聖地とされたこの地に承応二年(1653)、当所の氏神として稲荷神社が建てられました。宝暦二年(1752)紀州熊野より鬼王権現(月夜見命・大物主命・天手力男命)を当地の百姓田中清右衛門が旅先での病気平癒への感謝から勧請し、天保二年(1831)稲荷神社と合祀し、稲荷鬼王神社となりました。それ故、当社の社紋は稲荷紋と巴紋の二つがあるのです。紀州熊野に於いて鬼王権現は現存せず、当社はそれ故、全国一社福授けの御名があります。この鬼王権現は、湿疹・腫物を初め諸病一切に豆腐を献納し、治るまで本人或いは代理の者が豆腐を断ち、当社で授与される「撫で守り」で患部を祈りつつ撫でれば必ず平癒するといわれ明治十五年(1882)頃まで社前の豆腐商数件がこの豆腐のみにて日々の家計を営んでいたといわれたほどでした。今日でも広く信仰されています。この信仰について江戸時代の『新編武蔵風土記』だけでなく、時代は下って文豪、永井荷風も書き記しております。尚、当社では『鬼王様』の御名に因み、節分時鬼を春の神として『福は内、鬼は内』を唱えます。

追記 明治時代に旧大久保村に散在していた、火の神である火産霊神の祠や、盗難除けの神などの大久保村の土俗の神々が合祀されました。大祭は9月18日で、御輿はその前後の日曜・祝日に出御します。この宮御輿は鬼面の彫られた珍しいお御輿です。

追記:江戸時代に既に特異な『鬼王』という名の神社を勧請するのに地元に抵抗感が無かったのは、この土地がー文書では残っていませんがー平将門公(幼名・鬼王丸)に所縁があったのではないかとも言われています。(頒布の資料より)

歴史考察

西大久保村新田町の鎮守として稲荷社を創建

社伝によると、承応二年(1653)に創建と伝わる。

古くから大久保村の聖地とされていた当地に、「新宿諏訪神社」の末社「福瑳稲荷」を勧請し「稲荷社」として創建したと云う。

西大久保村新田町の鎮守として崇敬を集めた。

江戸時代の当地(現・歌舞伎町周辺)は西大久保村の外れ新田町という地域であった。

当社は西大久保村新田町の鎮守として創建した歴史を持つ。

鬼王権現を祀った邸内社・稲荷社と合祀される

宝暦二年(1752)、当地の百姓であった田中清右衛門の自宅に鬼王権現が祀られる。

この経緯については以下のような伝承が残されている。

西大久保村新田町の百姓であった田中清右衛門が、旅先の紀州熊野(現・三重県南部から和歌山県南部)で病に倒れ苦しんだ。

その夜、霊夢を見た清右衛門は、近くの鬼王権現に豆腐を供えて病気平癒を祈願。

すると病が平癒したと云う。

病気平癒への感謝から自宅に鬼王権現を祀り邸内社として信仰したと伝わる。

文政九年(1826)、清右衛門の子孫・源之助の代に家が火事で焼失。

天保二年(1831)、鬼王権現を祀る場所がなくなってしまったため、当地の氏神であった当社に合祀したため、「稲荷鬼王」と称されるようになったと云う。

現在も拝殿の扁額に「稲荷鬼王神社」と記されている。

現在も拝殿の扁額に「稲荷鬼王神社」と記されている。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(西大久保村)

稲荷社

諏訪村諏訪明神の末社なりして萬治年中當所へ移せしと云。大乗院持。

江戸時代の当地は西大久保村であったため、西大久保村の「稲荷社」と記されているのが当社。

こちらでは現在の高田馬場にある「新宿諏訪神社」の末社と記されており、万治年中(1658年-1660年)に当地に遷座したと記されている。

旧別当寺は「大乗院」(現・廃寺)であった。

謎多き鬼王権現・紀州熊野には存在しない神

当社の御祭神・鬼王権現という神が謎多き神となっている。

現在は鬼王権現として「月夜見命(つくよみのみこと)・大物主命(おおものぬしのみこと)・天手力男命(あめのたぢからおのみこと)」の三柱が祀られている。

神仏分離によって明治以降に改められた御祭神である。

御由緒には紀州熊野より鬼王権現が勧請されたと伝わる。

古くから信仰を集めた熊野三山に祀られる神々は、神仏習合の中で「熊野十二所権現(くまのじゅうにしょごんげん)」と称され信仰を集めた歴史を持つ。

「三所権現」「五所王子」「四所明神」に分けられ十二柱の神が存在。

しかしながら十二柱の中に鬼王権現の名を見る事はできない。

鬼王は平将門の幼名・平将門の噂と伝承

鬼王権現について、当社には御由緒にない伝承があると噂される。

特に平将門について調べている方に噂される事が多い、平将門にまつわる伝承。

平安時代中期の関東の豪族・桓武天皇の五世子孫。

下総国・常陸国で伯父の平国香・平良兼ら一族と将門との争いが発生し、一族の争いが、やがては関東諸国を巻き込む争いへ発展する事になり「平将門の乱」が勃発。

争いの延長でやむを得ず将門は国府を襲撃して印綬を没収、関東一円を手中に収め京の朝廷・朱雀天皇に対抗して「新皇(しんのう)」を自称し、独自に岩井(現・茨城県坂東市)に政庁を置いて東国(坂東)の独立を標榜した。

朝廷は将門を朝敵とみなし討伐軍を結成、天慶三年(940)2月14日、藤原秀郷・平貞盛らとの戦いで、飛んできた矢が将門の額に命中し討死。

当社が頒布している資料には以下の事が記されている。

江戸時代に既に特異な『鬼王』という名の神社を勧請するのに地元に抵抗感が無かったのは、この土地がー文書では残っていませんがー平将門公(幼名・鬼王丸)に所縁があったのではないかとも言われています。

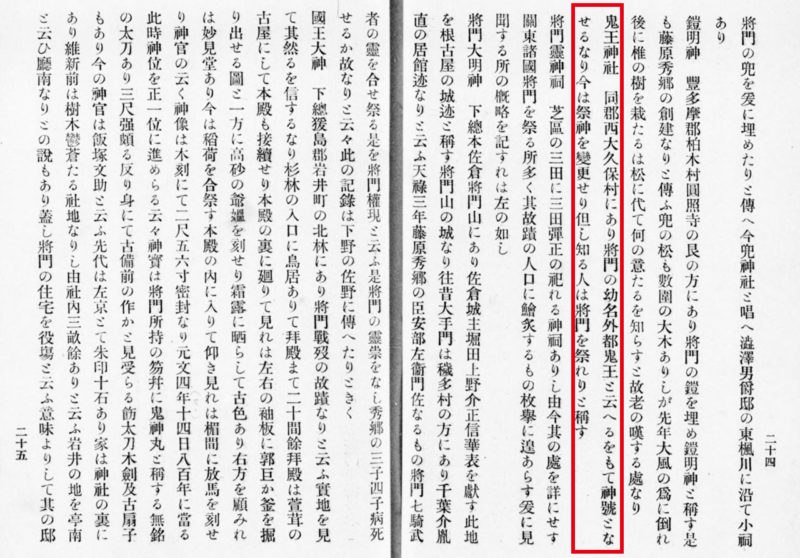

明治四十年(1907)出版の織田完之著『平将門故績考』には当社について詳しく記されている。

赤で囲った「鬼王神社」の箇所が当社についての記述。

「将門の幼名外都鬼王」として記されていて、鬼王の社号は将門の幼名である外都鬼王(げづおにおう)から取られたとしている。

その続きとして「今は祭神を変更せり、但し知る人は将門を祭れりご称す。」とある。

古くから将門を祀っていたが、明治以降に御祭神を変更したと見る事ができる。

明治七年(1874)、平将門を祀る事で知られていたかつての江戸総鎮守「神田明神」へ明治天皇の行幸が決定すると、明治政府が天皇が参拝する神社に逆賊である平将門が祀られている事を問題視したため、将門公は「神田明神」の御祭神から外されてしまう。

こうした影響を受けて、将門公を祀っていた神社は、明治以後に御祭神不明にされたり変更している神社も存在し、それまでの御由緒を秘匿してしまう事も多かった。

鬼王という名を将門公から取ったのかは不明ではあるが、この事から少なくとも古くから将門公を崇敬する村民がいたのは間違いがないのであろう。

そして明治以降に御由緒としては将門公に関する話は秘匿されてしまった可能性もあるのではないだろうか。

明治以降の当社の歩み・戦後に歌舞伎町が誕生

明治になり神仏分離。

明治七年(1874)、村社に列した。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行により、東大久保村・西大久保村・大久保百人町が合併し、大久保村が成立。

明治二十七年(1894)、近くにあった「浅間神社」を当社に合祀。

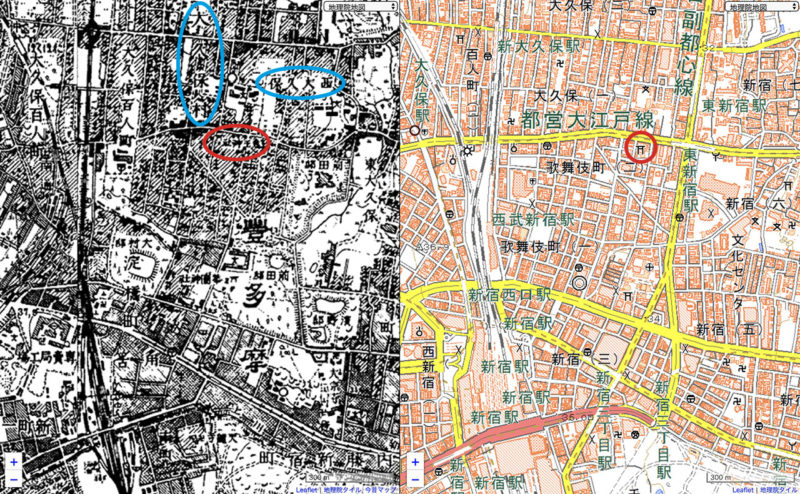

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、当時も現在も鎮座地は変わらない。

当時の古地図に「鬼王神社」の文字を見る事ができる。

この事からも当社に鬼王権現が合祀されて以降は「鬼王神社」という名で呼ばれていた事が分かる。

明治後期、大久保村の小さな神社や祠などが当社に合祀。

昭和五年(1930)、境内社として浅間神社を再興。

境内に富士塚を築造。

境内に富士塚を築造。

昭和四十三年(1968)、社殿を再建。

この時に富士塚を二分させた。

この時に富士塚を二分させた。

戦後になると当地周辺には戦災復興で歌舞伎町が誕生する。

古くは西大久保・東大久保・百人町・三光町・角筈・柏木などと呼ばれた一画であったが、昭和二十年(1945)の東京大空襲で一面焼け野原となる。

戦後の復興に際し、石川栄耀や鈴木喜兵衛らによって「歌舞伎の演舞場を建設し中核として芸能施設を集結。新東京の最も健全な家庭センターを建設する」という復興事業案がまとめられた。

この復興事業案から、石川栄耀の提案により歌舞伎町と命名。

但し、財政面からこの構想は実現せず、新宿コマ劇場が建設されるに留まった。

昭和二十三年(1948)、歌舞伎町が成立。

昭和五十三年(1978)、住居表示実施に伴い町名町域が変更され、歌舞伎町1丁目・2丁目が新設され、当社がある旧西大久保1丁目区域は歌舞伎町2丁目に変更。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

歌舞伎町の北端・区役所通り沿いに鎮座

日本有数の繁華街である歌舞伎町の北端に鎮座。

職安通り沿いから区役所通りに入った先に鎮座していて、まさに日本有数の繁華街の一画。

職安通り沿いから区役所通りに入った先に鎮座していて、まさに日本有数の繁華街の一画。

歌舞伎町と大久保百人町の境に位置する都道302号線。

ハローワーク歌舞伎町庁舎がある事から職安通りと呼ばれる。

現在は新大久保にかけてコリアンタウンとしても名高く、当社より新大久保駅寄りに向かうとハングル文字を数多く見かける事ができる。

区役所通り沿いの社頭には「稲荷鬼王神社」の提灯。

歌舞伎町という繁華街に囲まれながらも、境内を維持しているのは地域からの崇敬によるものであろう。

歌舞伎町という繁華街に囲まれながらも、境内を維持しているのは地域からの崇敬によるものであろう。

力様と呼ばれる鬼の水鉢・不思議な狛犬

鳥居左手には、通称「力様(りきさま)」と呼ばれる水鉢。

文政年間(1818年-1830年)に造られたもので、鬼が手水鉢を乗せた形をしている。

文政年間(1818年-1830年)に造られたもので、鬼が手水鉢を乗せた形をしている。

「がまんさま」などと呼ばれ、4体の像が手水鉢を支えるものはいくつかの神社で見る事ができるのだが、こうして1体の鬼の形相をしたものが支える姿はとても珍しい。

「がまんさま」などと呼ばれ、4体の像が手水鉢を支えるものはいくつかの神社で見る事ができるのだが、こうして1体の鬼の形相をしたものが支える姿はとても珍しい。

この手水鉢には不思議な伝承が残っている。

この手水鉢には不思議な伝承が残っている。

かつて加賀美某の屋敷内にあったとされ、文政年間(1818年-1830年)に毎夜のように水音が聞こえるという怪異が続いたと云う。

そこでこの手水鉢を斬りつけたところ、水音はしなくなったが、家人に不幸が続いたため、天保年間(1830年-1844年)に当社へ奉納したと伝わる。

怪しげな水音の正体は、この手水鉢の土台になっている鬼の仕業であるとされ、肩のあたりに斬りつけられた僅かな傷跡が残っている。

斬りつけた刀は「鬼切丸」という名が付けられ、手水鉢と同時に神社に納められたものの、その後盗難にあって行方知れずとなってしまった。

当社には天保二年(1831)に鬼王権現が合祀され「稲荷鬼王神社」となっているため、正に合祀された直後に奉納されたのであろう。

鳥居を潜ると参道途中に一対の大きな狛犬。

奉納時期などは不詳。

奉納時期などは不詳。 実に不思議で珍しい造形で、どことなく不気味さを感じる。

実に不思議で珍しい造形で、どことなく不気味さを感じる。

狛犬ではなく狼ではないかと云う説も残る。

狛犬ではなく狼ではないかと云う説も残る。

更に拝殿前にも一対の狛犬。 明治三十五年(1902)に奉納された狛犬。

明治三十五年(1902)に奉納された狛犬。

台座にも狛犬が彫られており、とてもよい造り。

台座にも狛犬が彫られており、とてもよい造り。

玉に噛み付く子を抱える吽。

玉に噛み付く子を抱える吽。

親獅子の髭に噛み付く子供を抱える阿と、遊び心のある狛犬で素晴らしい造形。

親獅子の髭に噛み付く子供を抱える阿と、遊び心のある狛犬で素晴らしい造形。

戦後に再建された社殿

社殿は戦後に再建されたもの。

現在の歌舞伎町一帯は、東京大空襲で焼け野原になった区域。

現在の歌舞伎町一帯は、東京大空襲で焼け野原になった区域。

当社の社殿も焼失したが、昭和四十三年(1968)に再建。

当社の社殿も焼失したが、昭和四十三年(1968)に再建。

鉄筋コンクリート造の社殿として再建を果たした。

鉄筋コンクリート造の社殿として再建を果たした。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造によるもので、火災から守られる造り。

本殿も同様に鉄筋コンクリート造によるもので、火災から守られる造り。

美しい音色を奏でる天水琴(水琴窟)

拝殿前右手には現在となっては珍しい天水琴。

いわゆる水琴窟になる。

いわゆる水琴窟になる。

手水鉢の近くの地中に作りだした空洞の中に水滴を落下させ、その際に発せられる音を反響させる仕掛け。

当社の天水琴は平成十六年(2004)に設置されたもの。

社殿の屋根からの雨水を大きな甕に溜め、少しずつ地中にある水琴窟に注いで音を奏でる仕掛けになっている。

社殿の屋根からの雨水を大きな甕に溜め、少しずつ地中にある水琴窟に注いで音を奏でる仕掛けになっている。

竹筒に耳を当てると、実に美しい響きが聴こえてくるので、ぜひ竹筒に耳を当てて欲しい。

竹筒に耳を当てると、実に美しい響きが聴こえてくるので、ぜひ竹筒に耳を当てて欲しい。

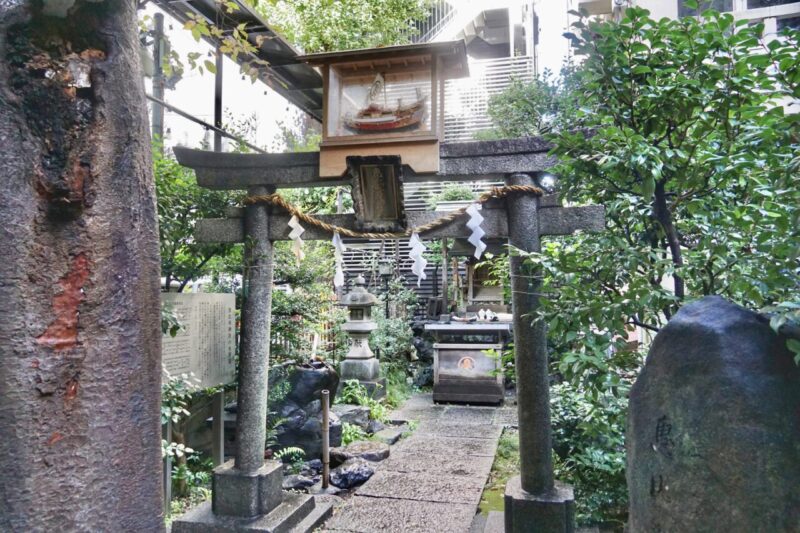

新宿山ノ手七福神の開運恵比寿・恵比寿神社

参道左手には境内社の恵比寿神社(三島神社)。

別名開運恵比寿と呼び新宿山ノ手七福神の恵比寿神を担っている。

別名開運恵比寿と呼び新宿山ノ手七福神の恵比寿神を担っている。

鳥居にはいつからか宝船が乗るように。(2019年参拝時はまだなかった)

鳥居にはいつからか宝船が乗るように。(2019年参拝時はまだなかった)

文化年間(1804年-1818年)、松平出雲守邸内から松平家の祈願所であった東大久保「二尊院」に寄進された御神像を祀ったもの。

嘉永六年(1853)「二尊院」が火災に遭ったため、当社社家の大久保氏が自宅に遷した後に当社の境内に祀ったものとされている。

嘉永六年(1853)「二尊院」が火災に遭ったため、当社社家の大久保氏が自宅に遷した後に当社の境内に祀ったものとされている。

この脇に「かえる石」と呼ばれる石。

恵比寿様をお参りしてから、この石に手水を柄杓でかけてさすりながら、心の中で次の言葉を三度唱えると、その願いが叶えられると伝えられている。

恵比寿様をお参りしてから、この石に手水を柄杓でかけてさすりながら、心の中で次の言葉を三度唱えると、その願いが叶えられると伝えられている。

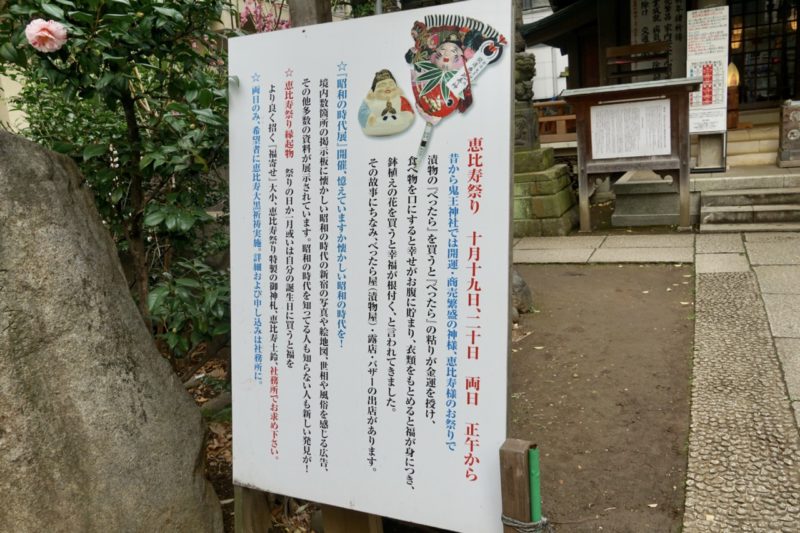

毎年えびす講である10月19日・20日には新宿ゑびす祭として境内で「べったら店」が出店。

これは日本橋大伝馬町の「寶田恵比寿神社」の「べったら市」を模したものであろう。

これは日本橋大伝馬町の「寶田恵比寿神社」の「べったら市」を模したものであろう。

こちらにも水琴窟。

竹筒に耳を当てるとまた違った響きを聞く事ができる。

竹筒に耳を当てるとまた違った響きを聞く事ができる。

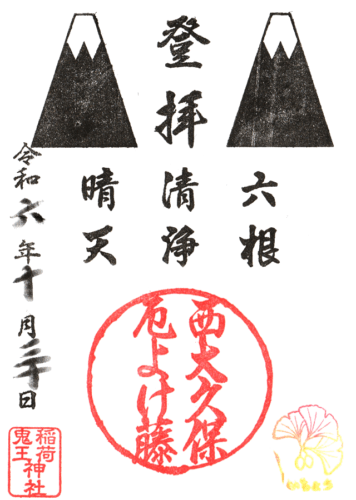

裏参道で二分された富士塚・浅間神社

社殿の左手奥には富士塚(浅間神社)が鎮座。

富士塚は「西久保の厄除け富士」として昭和五年(1930)に築造されたもの。

富士塚は「西久保の厄除け富士」として昭和五年(1930)に築造されたもの。

元々は一つの富士塚であったが、戦後になって参道で二分されており、左手に一合目から四合目。

元々は一つの富士塚であったが、戦後になって参道で二分されており、左手に一合目から四合目。

右手に五合目から頂上までと分割。

右手に五合目から頂上までと分割。

戦時中の空襲のため石の基盤石が緩まり縮小・移動を繰り返した結果、こうして二分する形となったと云う。

戦時中の空襲のため石の基盤石が緩まり縮小・移動を繰り返した結果、こうして二分する形となったと云う。

豆腐断ちと撫で守り・「福は内、鬼は内」の風習

鬼王権現には、古くから湿疹・腫物などに御神徳があるとされていた。

豆腐を奉納し、治るまで本人或いは代理の者が豆腐を断つ。

当社で授与される「撫で守り」で患部を祈りつつ撫でれば、必ず平癒すると信仰された。

江戸時代から明治にかけて民間信仰として多くの信仰を集めた。

明治十五年(1882)頃まで、当社前の豆腐商数軒が立ち並び、この豆腐のみにて日々の家計を営んでいたと云われた程だったと云う。

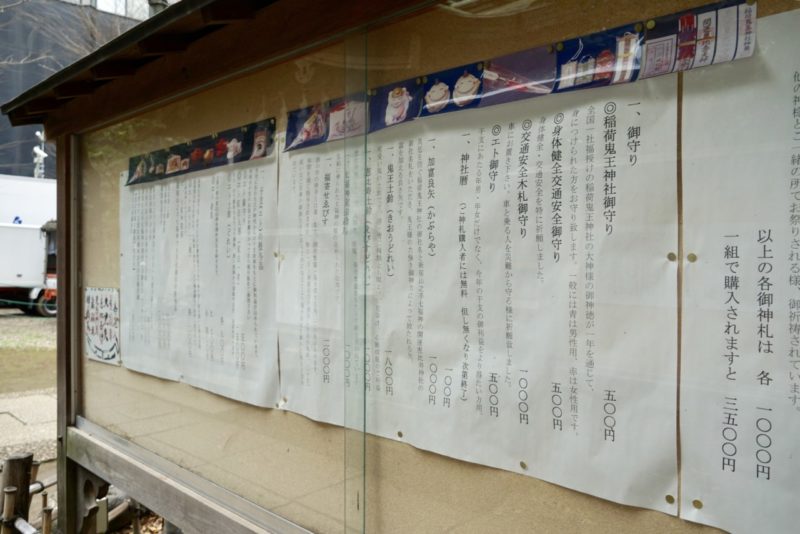

現在は「撫で守り」は「稲荷鬼王神社御守り」として頒布されていている。

現在は「撫で守り」は「稲荷鬼王神社御守り」として頒布されていている。

鬼王権現に対する崇敬から、2月の節分には鬼を春の神として崇めた。

通常「福は内、鬼は外」のところ、当社を崇敬する人々は「福は内、鬼は内」と唱える風習が残っており、これが今も続いている。

御朱印・鎮守の杜まちかど博物館

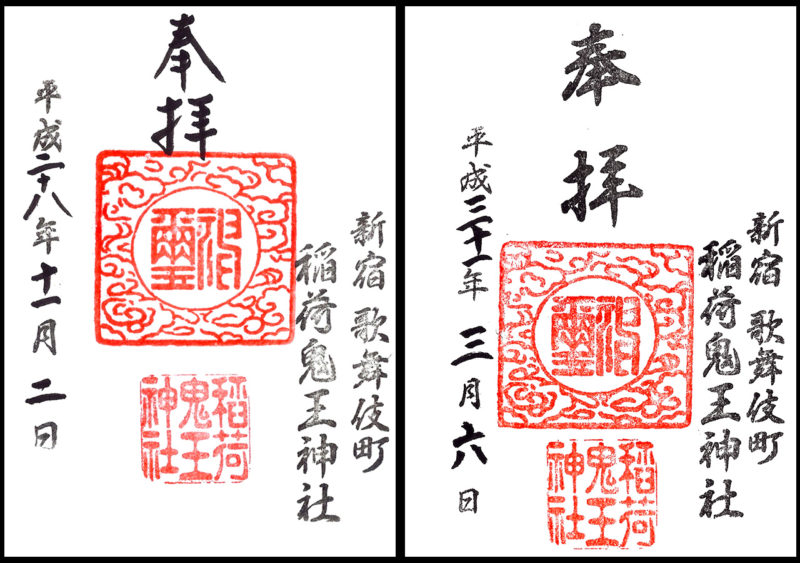

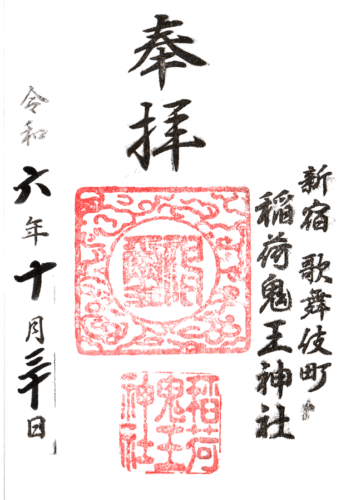

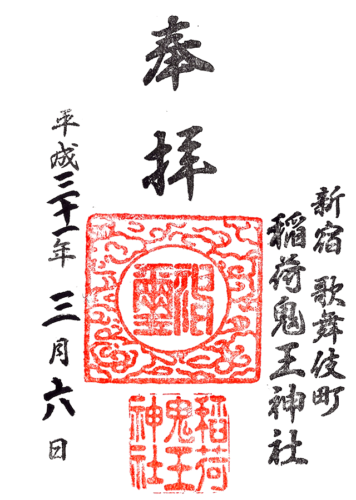

中央には「神璽」の朱印、下に「稲荷鬼王神社」の朱印。

新宿歌舞伎町稲荷鬼王神社の印判が押される。

新宿歌舞伎町稲荷鬼王神社の印判が押される。

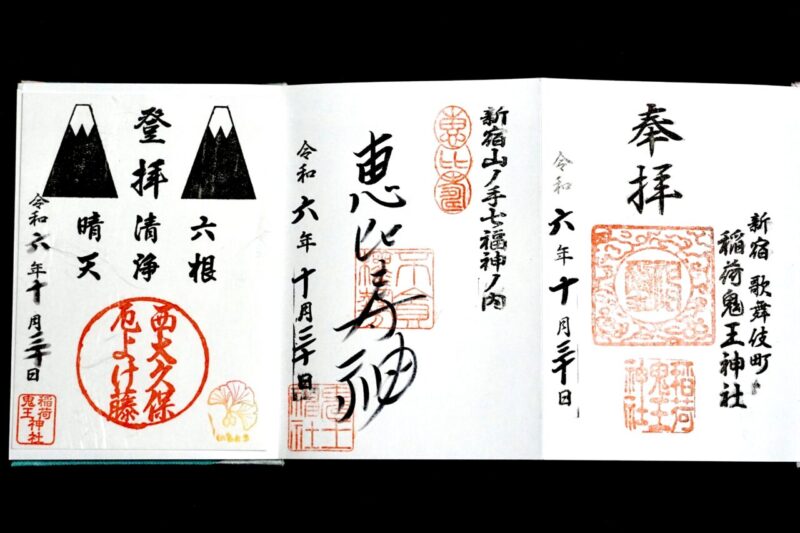

現在は当社の御朱印、新宿山ノ手七福神・恵比寿神の御朱印、富士塚の御朱印の3種類を授与。

現在は当社の御朱印、新宿山ノ手七福神・恵比寿神の御朱印、富士塚の御朱印の3種類を授与。

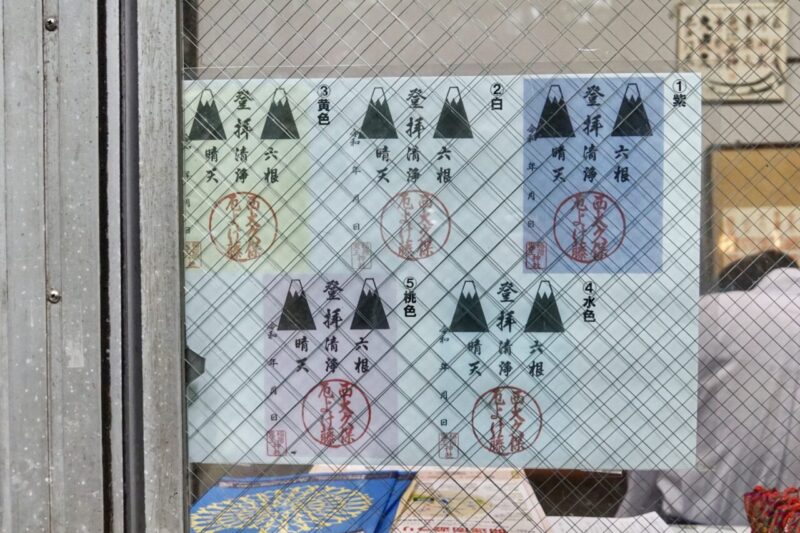

富士塚の御朱印は書き置きのみで5色から好きなのを選べる。

富士塚の御朱印は書き置きのみで5色から好きなのを選べる。

この富士塚の御朱印は元々は崇敬する植木屋たちに向けた道中守だったと云う。

「西大久保厄よけ藤」とあり、富士を藤にかけているのも植木屋によって崇敬を集めたからこそ。

その道中守を御朱印として少し変えて授与するようにしたため、書き置きのみの授与となっている。

社務所の横には「鎮守の杜まちかど博物館」の掲示物。

映画関係の資料や当社の神事やお祭りの告知をする掲示板。

映画関係の資料や当社の神事やお祭りの告知をする掲示板。

所感

歌舞伎町という日本を代表する繁華街に鎮座する当社。

歌舞伎町らしい雑踏の中でも境内が維持されているのは喜ばしい。

日本で唯一の「鬼王」の社号には、多くの謎が隠されている。

鬼王権現の謎、平将門の謎、鬼が支える手水鉢の謎など、そうした謎めいた当社は、どこか歌舞伎町と云う混沌とした現在の街と合っており、不思議としっくりくる組み合わせに感じる。

小さい境内ながら見どころが多く、今もなお崇敬を感じさせてくれる当社。

調べるほど謎が深まりディープな要素を見せてくれる魅力的な神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:400円

社務所にて。

※新宿山ノ手七福神・恵比寿神と富士塚(書き置きのみ)の御朱印も頂ける。

※以前は初穂料300円だったが2024年参拝時は400円。

- 通常

- 恵比寿神

- 富士塚

- 通常

- 通常

参拝情報

参拝日:2024/10/30(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2019/03/06(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2016/11/02(御朱印拝受)

コメント