神社情報

取手八坂神社(とりでやさかじんじゃ)

御祭神:素戔嗚命

社格等:村社

例大祭:8月1日・2日・3日

所在地:茨城県取手市東1-2-9

最寄駅:守谷駅

公式サイト:https://toride-yasaka.or.jp/

御由緒

旧市街地の中心にひっそりと佇むお社がある

当社は、旧取手市内における、上町、仲町、片町の「産土神(ウブスナガミ)」として鎮座。別名「牛頭天王社(ゴズテンノウシャ)」として敬称親しまれてきました。

創建は寛永3年(1626)、御祭神は素戔嗚命(スサノオノミコト)をお祀りいたしております。

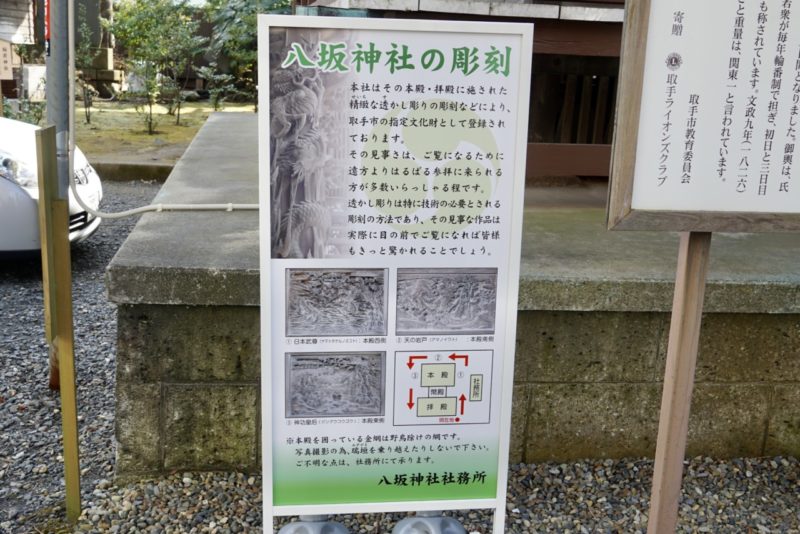

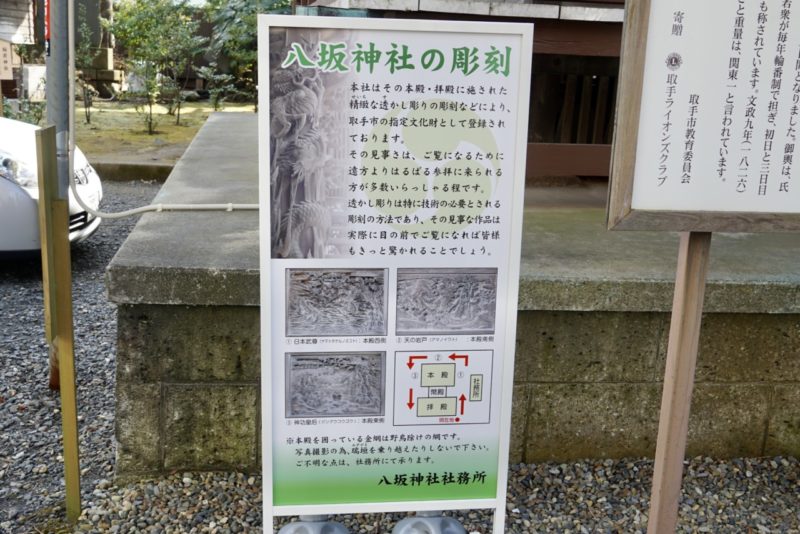

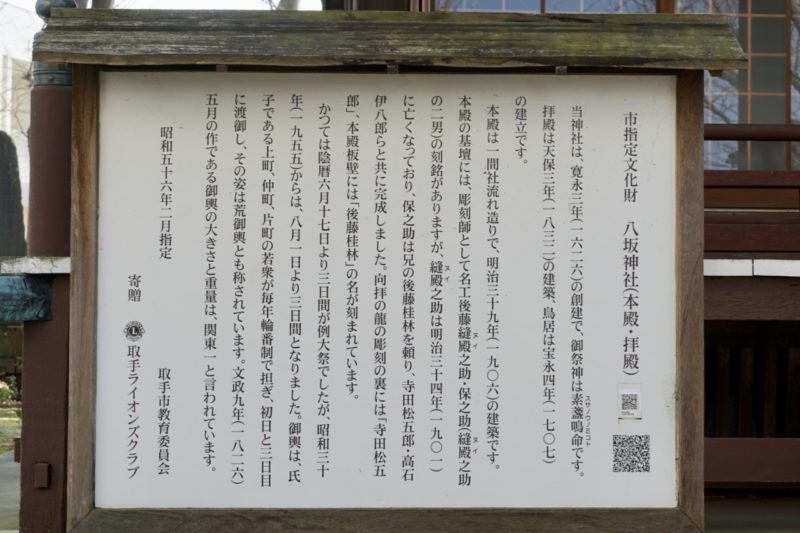

拝殿(取手市指定有形文化財)は、天保3年(1832)壬申6月吉日の建立。現在の本殿(取手市指定有形文化財)は明治36年(1903)に再建されたもので、一間社流造、建物全体に精巧な彫刻が施されています。この彫刻は明治39年(1906)に建てられ、後藤縫殿之助(ゴトウヌイノスケ)・保之助(ヤスノスケ、後藤縫殿之助の二男)親子の作の刻明があります。この本殿は、明治期にできたとは思われぬほど古格の高い立派な建築物です。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2019/02/20

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

歴史考察

取手総鎮守の八坂神社

茨城県取手市東に鎮座する神社。

旧社格は村社で、取手の総鎮守。

水戸街道の宿場町・取手宿の産土神として崇敬を集めた。

正式名称は「八坂神社」だが、他との区別のため「取手八坂神社」とさせて頂く。

かつては牛頭天王(スサノオと習合)を祀る「牛頭天王社」と称された祇園信仰の神社。

拝殿と本殿は取手市指定有形文化財で彫刻が実に見事。

例大祭で使われる江戸時代作の神輿は重さ300貫で「関東三大御神輿」とも呼ばれている。

江戸時代に牛頭天王を祀り創建

社伝によると、寛永三年(1626)に創建と伝わる。

取手村の鎮守として牛頭天王を祀ったのが始まりとされている。

日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の守護神とされたため、牛頭天王を祀る信仰を祇園信仰(ぎおんしんこう)と称する。

総本社は祇園祭でも知られる京都の「八坂神社」で、全国の「八坂神社」「天王社」「須賀神社」などに祇園信仰の神として祀られた。

神道ではスサノオと習合したため、明治の神仏分離後の神社では、御祭神は素盞鳴尊(すさのおのみこと)に改められたところが多い。

牛頭天王を祀ったため「牛頭天王社」と称され信仰を集めた。

取手宿が成立しその産土神に・取手の地名由来

天和年間-貞享年間(1681年-1688年)、取手宿(とりでしゅく)が水戸街道の宿場町に指定。

江戸時代に定められた幹線道路で、五街道に準ずる脇街道の1つ。

五街道と同様に道中奉行の管轄。

水戸側では江戸街道と呼ばれた。

宿場町に指定されたのは、千住宿(現・東京都足立区)から水戸宿(現・茨城県水戸市)までの20宿で、千住宿-新宿-松戸宿-小金宿-我孫子宿-取手宿…と続いた。

貞享四年(1687)、取手宿内にあった染野家が水戸徳川家から本陣に指定。

歴代水戸藩主や大名が、宿泊や休憩に利用した。

宿場で、大名・旗本・幕府役人・勅使・宮・門跡などの宿泊所として指定された家。

原則として一般の者が泊まる事はできない。

取手宿は北相馬地方の中心を担う宿場町として発展。

利根川を利用した水運も盛んであったと云う。

なお、取手の地名由来には諸説ある。

・戦国時代に大鹿太郎左衛門の砦(大鹿城)があった事が由来する説。

・平将門が城堡(砦)を築いた事に由来する説。

他にも諸説伝わる。

以後、当社は取手宿の産土神・鎮守として崇敬を集めた。

江戸後期に現存する拝殿が造営

宝永四年(1707)、鳥居が建立。

この石鳥居が現存している。

この石鳥居が現存している。

文政九年(1826)、現在も使われている御神輿が完成。

重さ300貫で「関東三大御神輿」とも呼ばれている。

天保三年(1832)、拝殿が建立。

この拝殿が現存していて、取手市指定有形文化財。

この拝殿が現存していて、取手市指定有形文化財。

取手宿の鎮守であった当社は、取手宿の発展と共に崇敬を集めた。

江戸時代の奉納物・建造物が多く残るのもその証拠であろう。

明治の神仏分離以降の当社の歩み

明治になり神仏分離。

明治元年(1868)、「牛頭天王社」から現在の「八坂神社」に社号を改称。

これを機に御祭神も牛頭天王から素戔嗚尊に改められた。

当社は村社に列する。

明治十八年(1885)、地積編成によって取手宿・大鹿村が合併して取手駅が成立。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって取手駅・台宿村が合併して取手町が成立。

当社は取手町の総鎮守として崇敬を集めた。

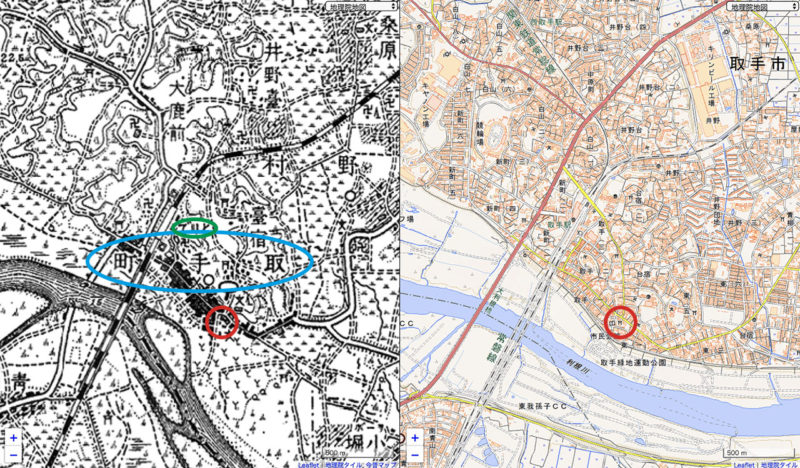

明治三十六年(1903)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地。

取手町と云う地名を見る事ができ、周辺の地理も興味深い。

既に取手駅は開業(1896年開業)しているが、あくまで発展しているのは街道沿い。

明治三十六年(1903)、本殿を再建。

本殿が現存しており取手市指定有形文化財。

本殿が現存しており取手市指定有形文化財。

戦後になり境内整備が進み現在に至る。

昭和四十五年、市制施行により取手市が誕生。

現在の当社は取手総鎮守として崇敬を集めている。

境内案内

県道11号沿いに鎮座・江戸時代の鳥居

最寄駅の取手駅から県道11号線を南東に数分進んだ場所に鎮座。

県道11号線沿いに鎮座しており、これがかつての取手宿であった。

県道11号線沿いに鎮座しており、これがかつての取手宿であった。

左手にある看板には「取手総鎮守八坂神社」の文字。

左手にある看板には「取手総鎮守八坂神社」の文字。

鳥居は大変古いもの。

宝永四年(1707)に建立された石鳥居が現存。

宝永四年(1707)に建立された石鳥居が現存。

扁額も古いものの「八坂神社」の文字が見られるため、明治以降のものと思われる。

扁額も古いものの「八坂神社」の文字が見られるため、明治以降のものと思われる。

立派な獅子山・江戸時代の石灯籠

鳥居の奥に一対の獅子山。

奉納年代不詳ながら立派な獅子山。

奉納年代不詳ながら立派な獅子山。

造形もよくとてもよい出来。

造形もよくとてもよい出来。

鳥居を潜ると真っ直ぐ参道。

参道に置かれた石灯籠も江戸時代奉納の古いものが多い。

参道に置かれた石灯籠も江戸時代奉納の古いものが多い。

上述した通り江戸時代の石灯籠が多く並ぶが、拝殿前の一対の石灯籠が一番古い。

寛保三年(1743)奉納の石灯籠。

寛保三年(1743)奉納の石灯籠。

一部修復されているが当時の歴史を伝える。

一部修復されているが当時の歴史を伝える。

奉納年も刻銘。

奉納年も刻銘。

江戸後期の拝殿が現存・取手ひなまつり

拝殿は江戸時代後期の天保三年(1832)に造営されたものが現存。

拝殿の廻り廊下の角金具に建立年が刻まれていると云う。

拝殿の廻り廊下の角金具に建立年が刻まれていると云う。

特筆すべきは彫刻。

特筆すべきは彫刻。

大変彫りの深い良い造形の彫刻が施されている。

大変彫りの深い良い造形の彫刻が施されている。

木鼻部分はもちろん、柱の細かい部分にも施された彫刻。

木鼻部分はもちろん、柱の細かい部分にも施された彫刻。

取手市指定有形文化財で、こうした拝殿が現存しているのが素晴らしい。

取手市指定有形文化財で、こうした拝殿が現存しているのが素晴らしい。

参拝した2月下旬は「取手ひなまつり」の開催期間。

拝殿を昇段したところにお雛様と吊るし飾りが置かれていた。

拝殿を昇段したところにお雛様と吊るし飾りが置かれていた。

「取手ひなまつり」は、2019年で15周年を迎えた地域を挙げての催し。

「取手ひなまつり」は、2019年で15周年を迎えた地域を挙げての催し。

明治に再建された本殿には素晴らしい彫刻

本殿は明治三十六年(1903)に再建されたもの。

こちらも取手市指定有形文化財。

こちらも取手市指定有形文化財。

ネットで保護されているためじっくりと見ることは叶わないものの、下の隙間から少し見上げるように確認する事ができるのと、各所に案内板が設けられているのでそちらを確認するのもよい。

柵を乗り越えたりはしないこと。

柵を乗り越えたりはしないこと。

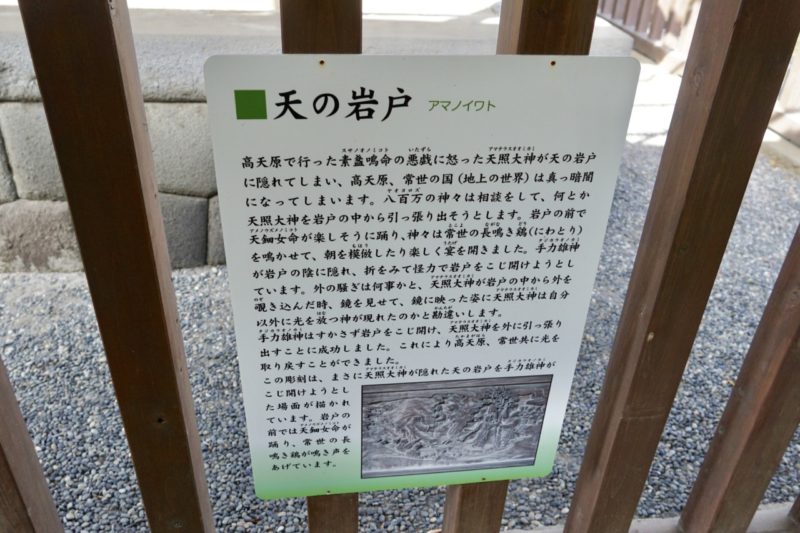

彫刻は日本神話を主題にして彫られている。

日本武尊(やまとたけるのみこと)による東征の彫刻。

日本武尊(やまとたけるのみこと)による東征の彫刻。

天照大神(あまてらすおおみかみ)の「天の岩戸(あまのいわと)」伝説の彫刻。

天照大神(あまてらすおおみかみ)の「天の岩戸(あまのいわと)」伝説の彫刻。

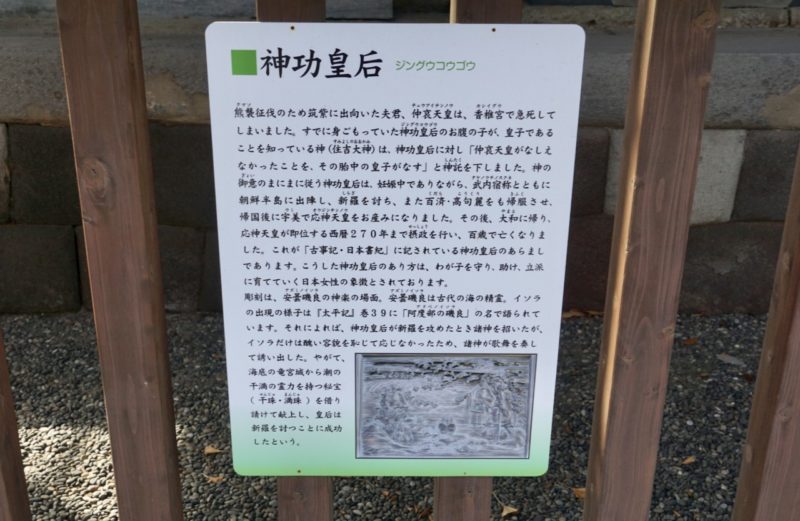

三韓征伐を行った神功皇后の彫刻。

三韓征伐を行った神功皇后の彫刻。

他にも各部細かい彫刻が残されている。(撮影を失念してしまったが本殿柱には龍の彫刻が施されていて実に見事であった)

他にも各部細かい彫刻が残されている。(撮影を失念してしまったが本殿柱には龍の彫刻が施されていて実に見事であった)

彫刻は、後藤縫殿之助(ごとうぬいのすけ)と、その次男・後藤保之助(ごとうやのすけ)親子の作の刻銘があると云う。

但し、縫殿之助は既に亡くなっていたため、保之助が兄の後藤桂林(ごとうけいりん)を頼り、寺田松五郎(てらだまつごろう)、高石伊八郎(たけしいはちろう)らと共に完成させたとされている。

大変多くの境内社・庚申塔など

参道の左手に境内社の稲荷神社。

その右隣に水神社・水天宮。

その右隣に水神社・水天宮。

その隣には歯固め石を納めるための健育塚。

その隣には歯固め石を納めるための健育塚。

拝殿前左手に秋葉大権現。

石灯籠型になっているが秋葉大権現を祀る境内社。

石灯籠型になっているが秋葉大権現を祀る境内社。

参道の右手に三峯神社。

その左手に大杉神社。

その左手に大杉神社。

さらに左手に皇大神宮。

さらに左手に皇大神宮。

その左に聖徳太子神社。

その左に聖徳太子神社。

御祭神は聖徳太子で、かつて太子講といった講があったが、現在も聖徳太子を祀る境内社は比較的珍しい。

御祭神は聖徳太子で、かつて太子講といった講があったが、現在も聖徳太子を祀る境内社は比較的珍しい。

その奥には庚申塔。

裏に隠れてしまっているが、古い石祠なども置かれている。

裏に隠れてしまっているが、古い石祠なども置かれている。

社殿の左手にも稲荷神社。

小祠なども置かれているが、稲荷神社としては2社鎮座。

小祠なども置かれているが、稲荷神社としては2社鎮座。

いずれも当地周辺の稲荷社が遷されたのであろう。

いずれも当地周辺の稲荷社が遷されたのであろう。

神仏習合時代を偲ぶものも多い。

神仏習合時代を偲ぶものも多い。

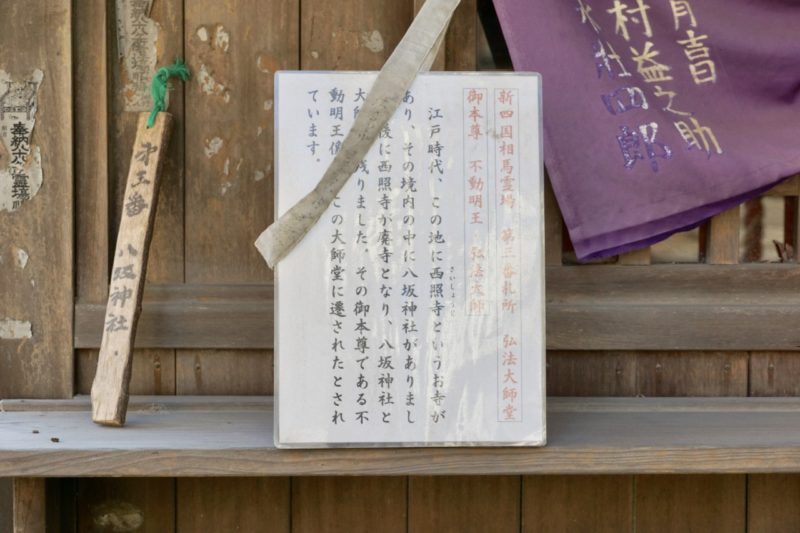

かつての別当寺「西照寺」を偲ぶ太子堂

社殿の左手奥に太子堂。

神仏習合の頃、当社の別当寺で同じ境内にあった「西照寺」を偲ぶ。

神仏習合の頃、当社の別当寺で同じ境内にあった「西照寺」を偲ぶ。

新四国相馬八十八カ所霊場の第3番札所。

新四国相馬八十八カ所霊場の第3番札所。

さらに「西照寺」の本尊であった不動明王が遷されている。

さらに「西照寺」の本尊であった不動明王が遷されている。

四国の八十八カ所霊場を巡礼する遍路を真似たもので、江戸時代に観覚光音禅師が四国八十八ヶ所を訪れ札所の砂を持ち帰り、利根川の流れに沿った寺院・堂塔に埋めて開基したと云う。

御神木・関東三大御神輿の御神輿

参道左手に御神木。

樹齢300年以上の大銀杏。

樹齢300年以上の大銀杏。

子授け安産の木・子育ての木として信仰されている。

子授け安産の木・子育ての木として信仰されている。

社務所の手前に神輿庫。

中には重さ300貫で「関東三大御神輿」の1つともされる文政九年(1826)作の宮神輿が納められている。

中には重さ300貫で「関東三大御神輿」の1つともされる文政九年(1826)作の宮神輿が納められている。

8月1日-3日に斎行。

宮神輿は80人を超える担ぎ手によって市内を練り歩く。

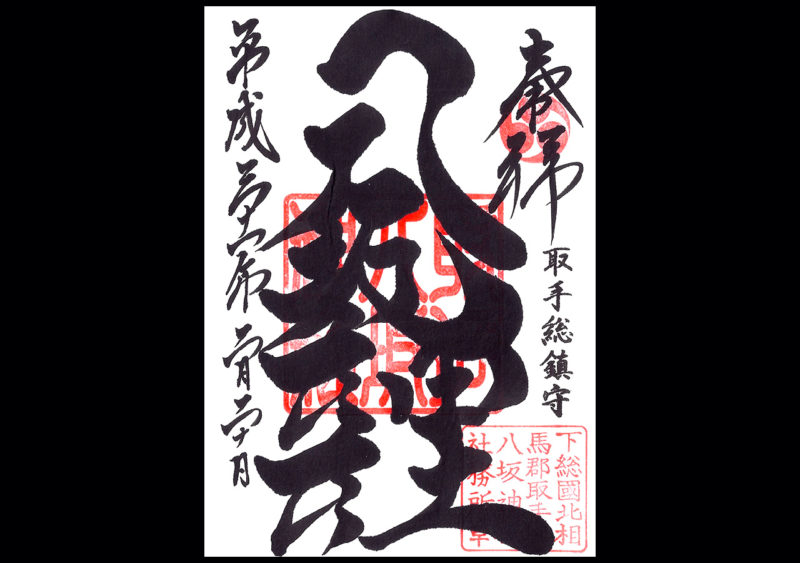

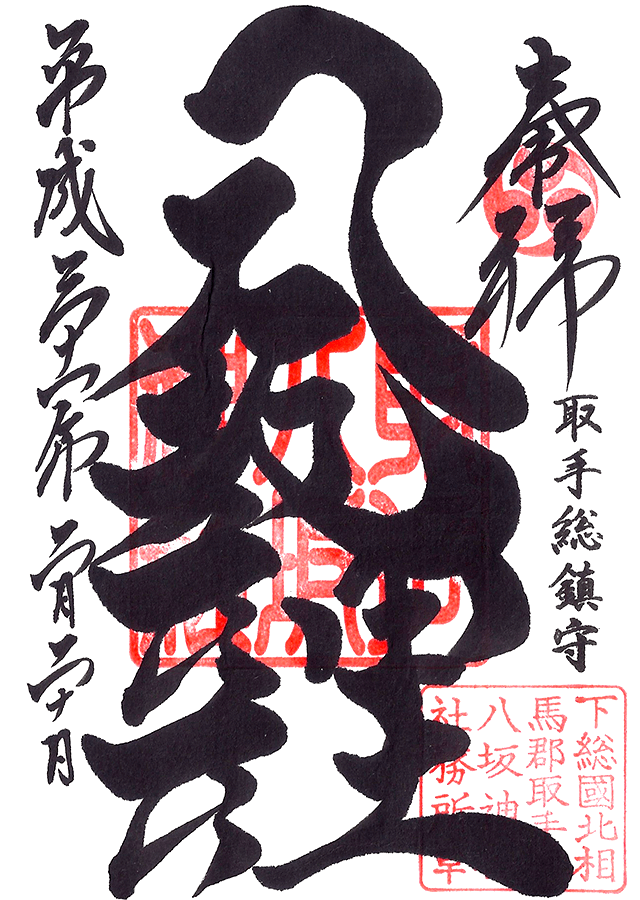

力強い墨書きの御朱印

御朱印は「取手八坂神社」の朱印。

墨書き実に力強く立派な書体で「取手総鎮守 八坂神社」の文字。

墨書き実に力強く立派な書体で「取手総鎮守 八坂神社」の文字。

他にも色々と授与品を用意しているのでお受けするのもよいだろう。

さくらみくじと云うのがあり、境内の一画に結ぶと花開いて可愛らしい。

さくらみくじと云うのがあり、境内の一画に結ぶと花開いて可愛らしい。

所感

取手総鎮守とされる当社。

祇園信仰の神社であり、かつては牛頭天王を祀る「牛頭天王社」であった。

江戸時代中期には取手宿が成立、別当寺「西照寺」と共に崇敬を集めた。

取手宿は水戸街道の宿場町として発展、利根川沿いで水運も盛んであったと云う。

そうした発展の中、当社も崇敬を集めたと思われ、境内には江戸時代のものが多く残る。

取手市指定有形文化財の社殿は実に見事であるが、その他、鳥居や灯籠など古いものが多く、また廃寺となった「西照寺」を偲ぶ太子堂など、当時の取手の信仰を伝える貴重でとても良い神社。

神社画像

[ 鳥居 ]

[ 看板 ]

[ 獅子山 ]

[ 参道 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 取手ひなまつり ]

[ 本殿 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 水神社・水天宮 ]

[ 健育塚 ]

[ 御籤掛 ]

[ 三峯神社 ]

[ 石碑 ]

[ 大杉神社 ]

[ 皇大神宮 ]

[ 聖徳太子神社 ]

[ 庚申塔 ]

[ 石碑・小祠 ]

[ 絵馬掛 ]

[ 御神木(大銀杏) ]

[ 石灯籠 ]

[ 石碑 ]

[ 神輿庫 ]

[ 社務所 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 石碑 ]

[ 倉庫 ]

[ 太子堂 ]

コメント