神社情報

松戸神社(まつどじんじゃ)

御祭神:日本武尊

社格等:村社

例大祭:10月18日(松戸神社例大祭)(当日が日曜の年に神幸祭)・6月30(秋葉神社例大祭)

所在地:千葉県松戸市松戸1457

最寄駅:松戸駅

公式サイト:http://www.matsudojinja.com/

御由緒

当神社のご社殿は寛永三年(1626)の創建とされ、かつて御嶽社と称しました。

郷土の伝承では、水戸中納言光圀公が鷹狩の際、当社の大銀杏に止まった白鳥へ鷹を放とうとしましたが、鷹は微動だにしません。憤慨した光圀公は、弓で射ようとしますが、弓手は動かなくなり弓も中心から折れてしまった。愕然とした光圀公は、折れた弓矢を奉納し、御神前に鎮謝して帰ったと伝えられています。

以後、水戸徳川家より篤く崇敬され、数多の奉納品(ご神宝)が納められますが、元文元年(1738)の火災により悉く焼失しました。

明治十五年(1882)に『松戸神社』へ改称する際には、有栖川宮幟仁親王殿下より社号の書を賜りました。平成十八年(2006)に、三笠宮崇仁親王殿下が御参拝されました。

時代が変わった今も、松戸市の総鎮守として人々の暮らしを護られております。(頒布のリーフレットより)

参拝情報

参拝日:2018/06/04(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2015/08/16(御朱印拝受)

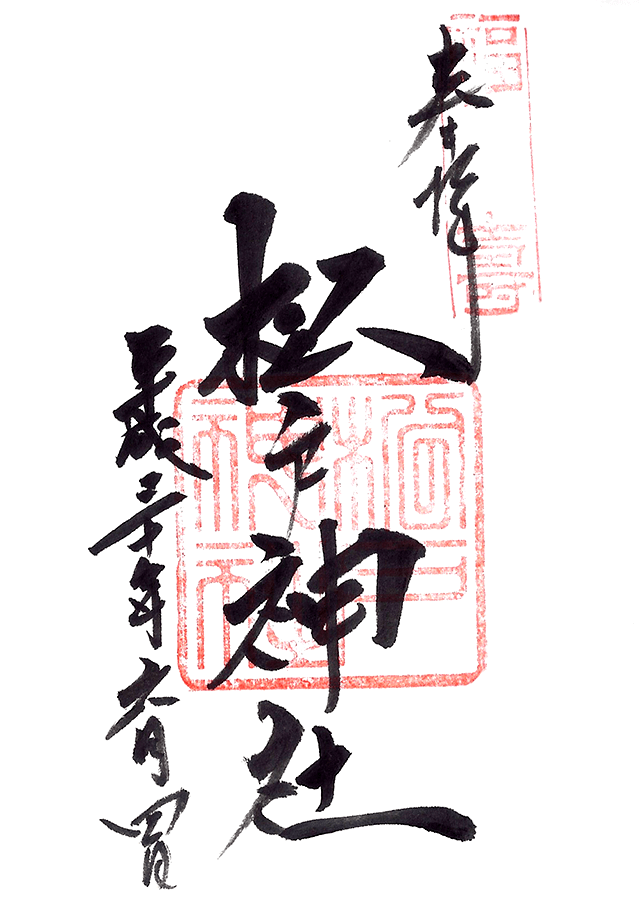

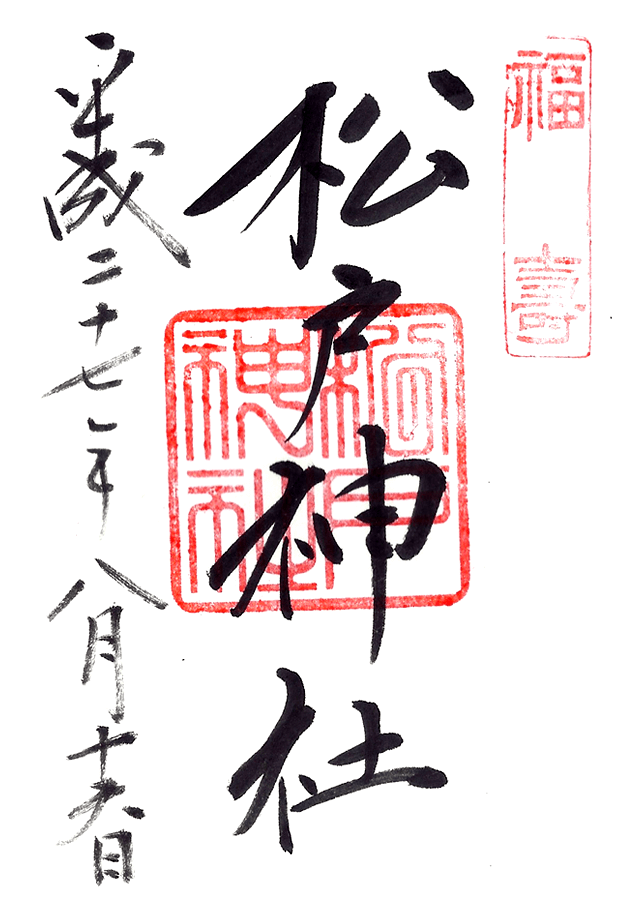

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※境内社「秋葉神社」の御朱印も頂く事ができる。

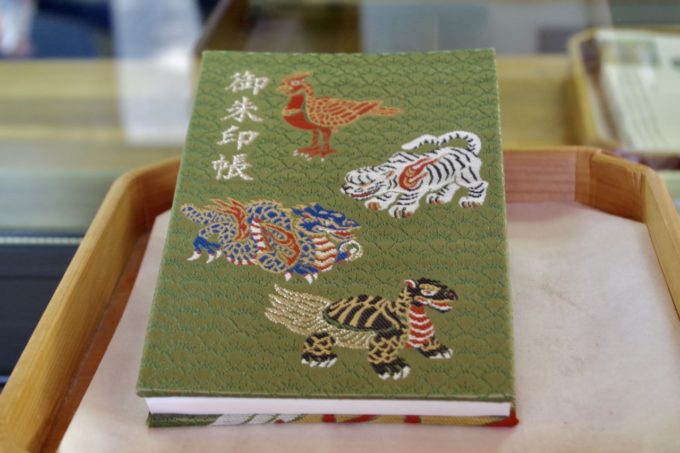

御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

オリジナルの御朱印帳を用意。

緑を基調とし、四神がデザインされたもの。

当社の神幸祭は四神像が伴った祭礼である事に由来する。

※筆者はお受けしていないため情報のみ掲載。

歴史考察

松戸総鎮守の松戸神社

千葉県松戸市松戸に鎮座する神社。

旧社格は村社で、松戸の総鎮守。

古くは「御嶽社」「御嶽大権現」と称され、明治の神仏分離を経て「松戸神社」へ改称。

江戸時代には水戸街道の宿場町・松戸宿として賑わった松戸の鎮守であったため、水戸徳川家より篤い崇敬を受けたと伝わり、徳川光圀(水戸黄門)が奉納した伝承が残る。

幕末に再建された拝殿が現存する他、境内には立派な社殿を有する「秋葉神社」も鎮座。

例大祭は10月18日に行われるが、当日が日曜の年は神幸祭となり、四神像を伴った祭礼が行われる。

江戸時代に御嶽社として創建・蔵王権現信仰

創建は、寛永三年(1626)と伝わる。

神仏習合のもと、当時は「御嶽社」として創建されたと云う。

修験道の本尊であり、釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩の三尊が合体したものとされ、インドなどに起源をもたない日本独自の本尊。

特に奈良県吉野町の「金峯山寺」の本堂「蔵王堂」の本尊として知られている。

明治の神仏分離後は習合した様々な神と同一視され、それぞれの神社ではそれらの神々を御祭神に変更、当社も現在の御祭神は日本武尊となっている。

当社も神仏習合のもとで蔵王権現信仰があったと見られ、江戸時代は「御嶽大権現(みたけだいごんげん)」とも称され地域からの崇敬を集めた。

水戸街道の松戸宿として発展・絵図から見る当社

当社が創建された江戸時代前期は、水戸街道(水戸道中)が整備された時代と重なる。

慶長十四年(1609)、水戸城に水戸徳川家が入った事で、江戸と水戸を往来する水戸街道(水戸道中)が整備されていく事となり街道沿いには20の宿場町が存在。

江戸から見て千住宿-新宿-松戸宿-小金宿-我孫子宿…と続いた。

松戸宿が整備され、その鎮守として当社が創建したと見る事もできる。

当社の向かいには松戸宿の本陣が置かれ、当社周辺が松戸の中心であった。

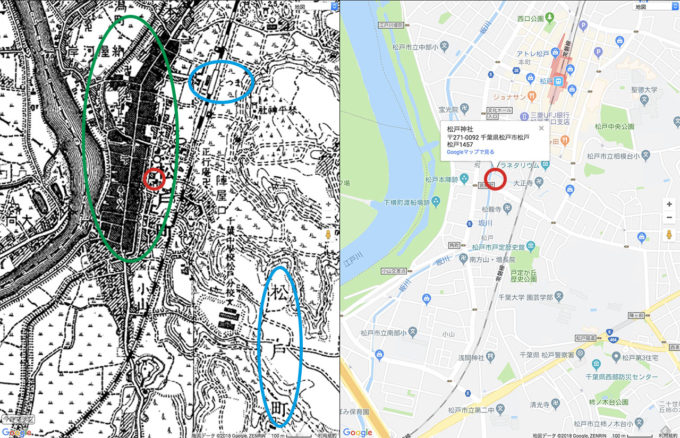

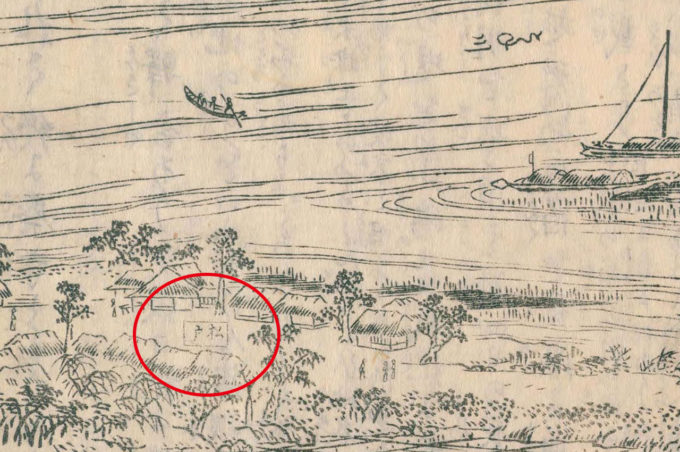

『関宿通多功道見取絵図』より松戸宿周辺を切り取ったものが上図。

松戸宿や当社が描かれており、分かりやすく脚注を付けると以下のようになる。

絵図で「御嶽権現」として描かれているのが、現在の「松戸神社」。

松戸宿の中心に鎮座し、一帯の鎮守として崇敬を集めていた事が窺える。

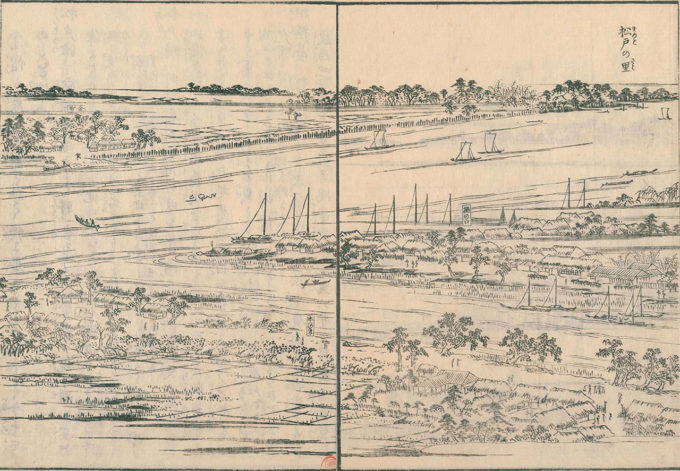

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』にも当時の様子が描かれている。

「松戸の里」として描かれた1枚。

左上の対岸奥が江戸川の金町で、左にあるのが松戸。

松戸宿近辺を拡大したのが上図。

当時の江戸川には橋が架かっておらず渡し船での往来が行われていた。

当社はここには描かれていないが、こうした松戸の鎮守として崇敬を集めた。

水戸光圀(水戸黄門)など水戸徳川家からの崇敬

水戸街道・松戸宿の鎮守であった当社は、水戸徳川家より篤い崇敬を集めたと伝わる。

中でも徳川光圀(水戸黄門)の伝承が残っている。

当社の御神木である大銀杏に止まった白鳥へ鷹を放とうとしたが、鷹は微動だにしない。

憤慨した光圀が矢を放とうとするが弓手が動かなくなり、弓が中央から折れてしまった。

愕然とした光圀は、折れた弓矢を奉納し、神前に鎮謝したと云う。

現在も社殿の左手にある大銀杏。

これが水戸光圀の白鳥伝承に登場する大銀杏である。

これが水戸光圀の白鳥伝承に登場する大銀杏である。

更に当社の拝殿に掲げられている弓はこの伝承をモデルにしたもの。

あくまでレプリカになるが、当社にまつわる伝承を伝える。

あくまでレプリカになるが、当社にまつわる伝承を伝える。

その後も水戸徳川家からの崇敬が篤く、水戸徳川家所縁の品々が多数奉納されたと云う。

火災と震災の被害・幕末に再建

元文元年(1738)、松戸宿で大火が発生。

当社も火災によって社殿が焼失。

水戸徳川家からの奉納品の数々も悉く焼失している。

安政二年(1855)、安政江戸地震で震災で社殿が倒壊。

文久三年(1863)、社殿が再建。

現在の拝殿は当時のものが改修されつつ現存している。

現在の拝殿は当時のものが改修されつつ現存している。

明治の神仏分離で松戸神社へ改称

明治になり神仏分離。

当社は村社に列した。

明治十五年(1882)、「松戸神社」へ改称。

有栖川宮幟仁親王より社号の書を授かる。

明治二十二年(1889)、市制町村制の施行によって、松戸駅・小山村・上矢切村・中矢切村・下矢切村・栗山村が合併して松戸町が成立。

松戸の総鎮守として崇敬を集めた。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で、今も昔も変わらない。

既に松戸駅が開業しているが、当時はまだ駅前よりも松戸宿のエリアが発展していた事が分かる。

緑縁で囲った箇所が松戸宿で、現在の流山街道と重なる。

江戸時代までの中心地であった。

戦後になり境内整備が進む。

平成十八年(2006)、三笠宮崇仁親王が参拝し、高野槙を植樹。

平成二十一年(2009)、宇宙飛行士の山崎直子氏が宇宙飛行の安全祈願のために参拝。

当社の「四神お守り」を携えてスペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗し、国際宇宙ステーションへ向かった。

平成二十七年(2015)、神楽殿が再建。

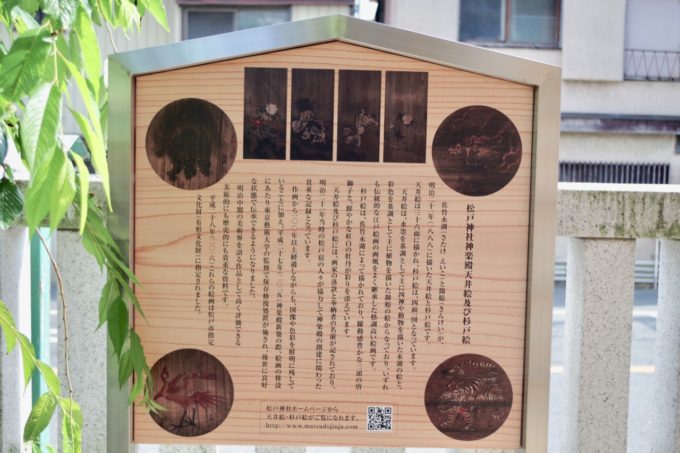

天井絵と襖絵は松戸市文化財に指定されている。

松戸市の総鎮守として現在に至る。

境内案内

流山街道沿いに鎮座・江戸時代の狛犬や石灯籠

最寄駅の松戸駅からは徒歩数分の距離に鎮座。

現在の流山街道沿いに鎮座していて、松戸のこの一帯は旧水戸街道にあたる。

社頭の旧水戸街道沿いに松戸宿があり、江戸時代はこの一帯が松戸宿の中心であった。

社頭の旧水戸街道沿いに松戸宿があり、江戸時代はこの一帯が松戸宿の中心であった。

社頭の御由緒書には「松戸市総鎮守」の文字。

社頭の御由緒書には「松戸市総鎮守」の文字。

一之鳥居は昭和四十五年(1970)に奉納されたもの。

両脇に一対の狛犬。

両脇に一対の狛犬。

たてがみが流れるような美しい造形。

たてがみが流れるような美しい造形。

天保十二年(1841)に奉納されたもの。

天保十二年(1841)に奉納されたもの。

一之鳥居を潜ると綺麗に整備された参道となる。

参道の先に二之鳥居。

参道の先に二之鳥居。

二之鳥居の手前にある石灯籠一対は天保十二年(1841)奉納で、社頭にある狛犬と同じ伊勢太々講の奉納となる。

二之鳥居の手前にある石灯籠一対は天保十二年(1841)奉納で、社頭にある狛犬と同じ伊勢太々講の奉納となる。

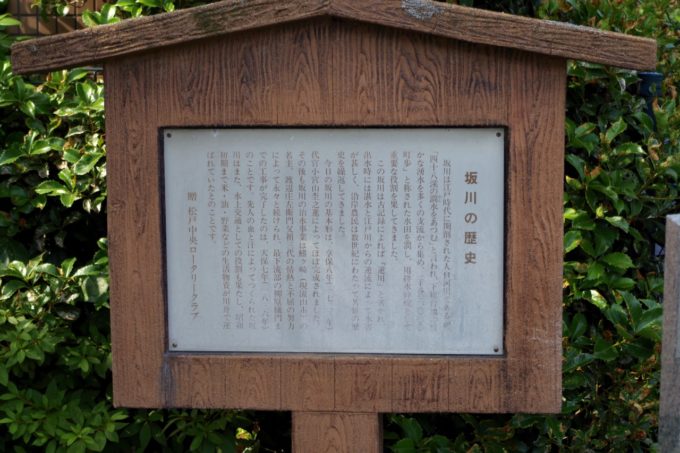

坂川と潜龍橋・手水舎には四神の彫刻

二之鳥居の先には坂川。

この坂川に架かるのが潜龍橋。

この坂川に架かるのが潜龍橋。

参道に架かる朱色の神橋となる。

参道に架かる朱色の神橋となる。

坂川は再生事業が進んだ事で、動植物を再び見る事ができるように。

川に面してソメイヨシノやカワヅザクラが植えられているため、桜の時期になるとちょっとした名所となる。

川に面してソメイヨシノやカワヅザクラが植えられているため、桜の時期になるとちょっとした名所となる。

市街地として発展している松戸であるが、こうして再生が行われているのは素晴らしい。

市街地として発展している松戸であるが、こうして再生が行われているのは素晴らしい。

潜龍橋を渡って右手に手水舎。

手水石は慶応三年(1867)奉納の古いものだが、それに負けないくらい彫刻が見事。

手水石は慶応三年(1867)奉納の古いものだが、それに負けないくらい彫刻が見事。

四隅に彫りの見事な四神が彫られているのが分かる。

四隅に彫りの見事な四神が彫られているのが分かる。

これらは当社の神幸祭が四神像が伴った祭礼であるため、それに由来する。

これらは当社の神幸祭が四神像が伴った祭礼であるため、それに由来する。

なお、南側にも鳥居。

他に神田川に面して北側にも裏参道が設けられている。

他に神田川に面して北側にも裏参道が設けられている。

こちらは地域の方の通り道にもなっていて人の往来が多い。

こちらは地域の方の通り道にもなっていて人の往来が多い。

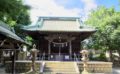

幕末の拝殿が現存・龍の彫刻が施された扁額

表参道から見ると立派な社殿が2つ。

左手に見えるのが本社である「松戸神社」の社殿で、奥に見えるのが境内社「秋葉神社」。

左手に見えるのが本社である「松戸神社」の社殿で、奥に見えるのが境内社「秋葉神社」。

当社の社殿は、文久三年(1863)に再建されたものが現存。

動乱の幕末、関東大震災、戦災などを免れた拝殿。

動乱の幕末、関東大震災、戦災などを免れた拝殿。

とても立派で見事なものとなっている。

とても立派で見事なものとなっている。

木鼻には躍動感溢れる獅子の姿。

木鼻には躍動感溢れる獅子の姿。

美しい扁額には四週に龍の彫刻が施されていて実に見事。

美しい扁額には四週に龍の彫刻が施されていて実に見事。

拝殿の左手には弓矢が掲げられ、これは水戸光圀(水戸黄門)の伝承をモデルにしたもの。

拝殿の左手には弓矢が掲げられ、これは水戸光圀(水戸黄門)の伝承をモデルにしたもの。

古くは「御嶽大権現」と呼ばれ蔵王権現を祀っていたと見られるが、神仏分離を経て習合した日本武尊を御祭神としている。

古くは「御嶽大権現」と呼ばれ蔵王権現を祀っていたと見られるが、神仏分離を経て習合した日本武尊を御祭神としている。

防火の神として知られる秋葉神社

社殿の右手には、当社の社殿に負けず劣らず立派な社殿を有する境内社。

これが「秋葉神社」で、末社と呼ぶには実に立派な社殿となっている。

これが「秋葉神社」で、末社と呼ぶには実に立派な社殿となっている。

御由緒は残っていないそうだが、御祭神は火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)。

御由緒は残っていないそうだが、御祭神は火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)。

防火の神として崇敬を集め、古くは火消しの役目を担った鳶職からの篤い崇敬を受けている。

防火の神として崇敬を集め、古くは火消しの役目を担った鳶職からの篤い崇敬を受けている。

木鼻に彫刻も施され、実に見事な社殿。

木鼻に彫刻も施され、実に見事な社殿。

社殿裏手に整備された数多くの境内社

社殿裏手には多くの境内社が並ぶ。

一番右手にあるのが厳島神社で、石灯籠は寛延二年(1749)奉納と古い。

一番右手にあるのが厳島神社で、石灯籠は寛延二年(1749)奉納と古い。

その左手には古い石祠が並べられた一画で、松戸の信仰の歴史を伝える。

その左手には古い石祠が並べられた一画で、松戸の信仰の歴史を伝える。

その左手に稲荷神社。

その左手に稲荷神社。

庚申信仰に由来する庚申神社(御祭神・猿田彦大神)と並ぶ。

庚申信仰に由来する庚申神社(御祭神・猿田彦大神)と並ぶ。

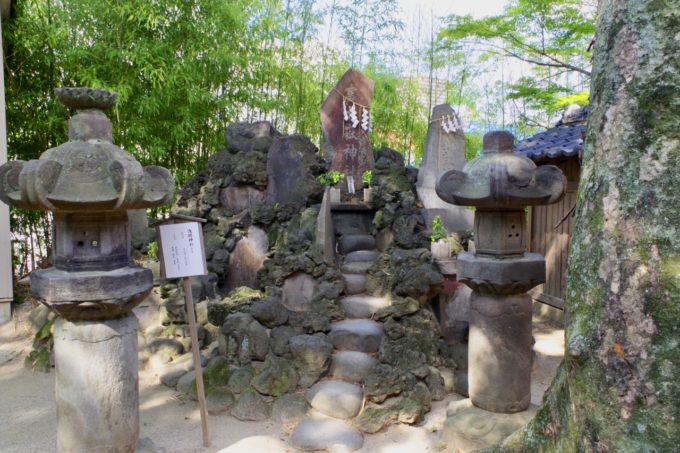

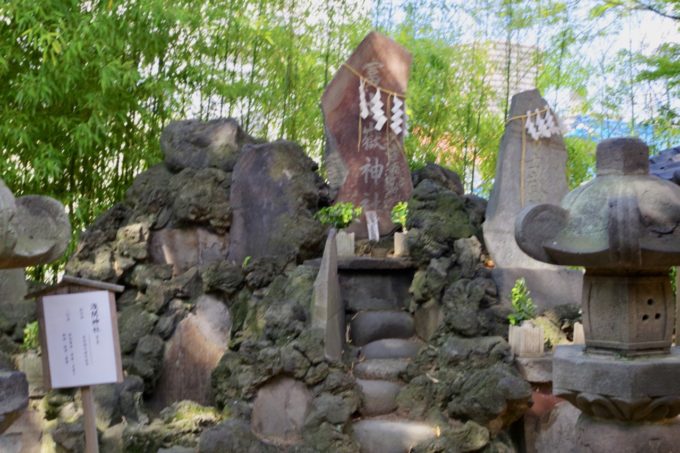

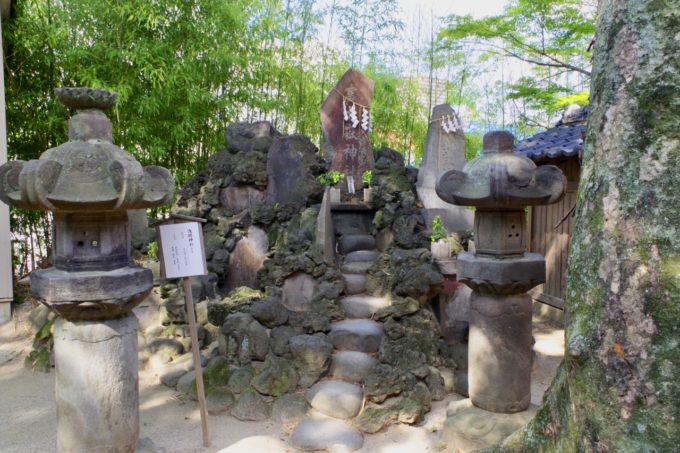

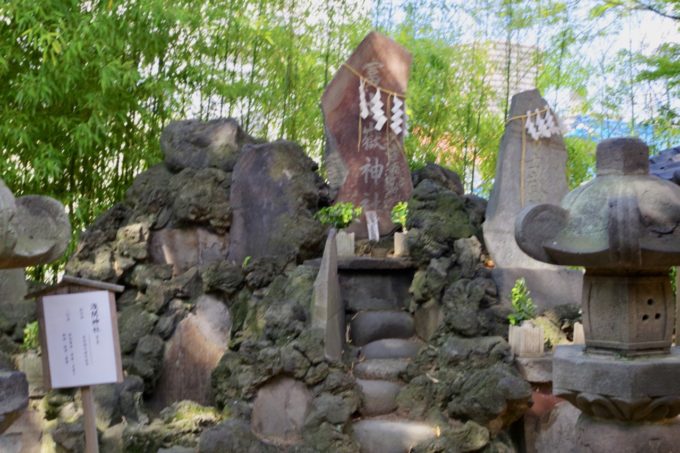

その左手にあるのが浅間神社。

正面にある一対の石灯籠は享保十二年(1727)の奉納。

正面にある一対の石灯籠は享保十二年(1727)の奉納。

富士山を信仰する浅間信仰で、ちょっとした富士塚のようになっている。

富士山を信仰する浅間信仰で、ちょっとした富士塚のようになっている。

その左手に松尾社。

鳥居が設けられていて先に石祠。

鳥居が設けられていて先に石祠。

酒造の神ともされ、安永九年(1780)に松尾講が奉納した石祠となっている。

酒造の神ともされ、安永九年(1780)に松尾講が奉納した石祠となっている。

その左手には境内社がまとめられた合殿。

右から水神社、八幡社、疱瘡社、三峰社。

右から水神社、八幡社、疱瘡社、三峰社。

お水取りができる御神水・水神社など

社殿の向かいにはお水取りができる一画。

「龍神さま」と呼ばれて親しまれている御神水。

「龍神さま」と呼ばれて親しまれている御神水。

当社の神域より汲み出した清浄な地下水となっている。

当社の神域より汲み出した清浄な地下水となっている。

24時間いつでもお水取りができるのが有り難く、多くの参拝者が利用しているのを見る事ができる。

24時間いつでもお水取りができるのが有り難く、多くの参拝者が利用しているのを見る事ができる。

御神水の裏手には水神社。

古くは松戸納屋川岸に鎮座していたと云う。

古くは松戸納屋川岸に鎮座していたと云う。

昭和期に当社の境内に遷座した水の神様。

昭和期に当社の境内に遷座した水の神様。

その向かいには金比羅神社。

こんぴらさんと呼ばれる金毘羅神社と、市場の守護神である市神社が並ぶ。

こんぴらさんと呼ばれる金毘羅神社と、市場の守護神である市神社が並ぶ。

水戸黄門の白鳥伝承の大銀杏・文化財を有する神楽殿

潜龍橋を渡ってすぐ左手に大銀杏。

これが徳川光圀(水戸黄門)の白鳥伝承に登場する大銀杏。

これが徳川光圀(水戸黄門)の白鳥伝承に登場する大銀杏。

当社の御神木である大銀杏に止まった白鳥へ鷹を放とうとしたが、鷹は微動だにしない。

憤慨した光圀が矢を放とうとするが弓手が動かなくなり、弓が中央から折れてしまった。

愕然とした光圀は、折れた弓矢を奉納し、神前に鎮謝したと云う。

秋葉神社の近くには神楽殿。

平成二十七年(2015)に奉納され新しく整備された神楽殿。

平成二十七年(2015)に奉納され新しく整備された神楽殿。

天井絵と襖絵は松戸市有形文化財に指定されている。

天井絵と襖絵は松戸市有形文化財に指定されている。

天井絵は36面、杉戸絵は4面で1つの絵となっていて、神楽殿再建に合わせて天井絵と杉戸絵の保存修復が行われた。

詳しくは公式サイトにて。

御朱印・四神像の御朱印帳

御朱印は社務所にて。

神職や巫女などの数も多くいつも丁寧に対応して下さる。

神職や巫女などの数も多くいつも丁寧に対応して下さる。

オリジナルの御朱印帳も用意。

当社の神幸祭は四神像を伴ったものと知られ、それをモチーフにしたもの。

当社の神幸祭は四神像を伴ったものと知られ、それをモチーフにしたもの。

四神像を伴った神幸祭・宇宙にお供した四神お守り

当社の例大祭は毎年10月18日に行われる。

この10月18日が日曜日だった年のみ、神幸祭が行われる。

江戸時代、当社の祭礼は近郷で「松戸の大祭り」と呼ばれるほど盛大な賑わいを見せたそうで、四神像などの大行列が特徴で実に壮大だったと云うが、戦時中の昭和十五年(1940)頃の大祭を最後に、四神像が登場する祭礼が途絶える事となる。

その後、四神像が行方知れずとなってしまうが、平成元年(1989)に神輿蔵から古びた四神像が発見され、翌年の例祭で総勢600人の大行列を行った「松戸の大祭り」が復活。

その後、四神像が行方知れずとなってしまうが、平成元年(1989)に神輿蔵から古びた四神像が発見され、翌年の例祭で総勢600人の大行列を行った「松戸の大祭り」が復活。

現在では神幸祭の時に、その「松戸の大祭り」が行われる事となっている。

次回の神幸祭は2020年10月18日。

平成二十一年(2009)、宇宙飛行士の山崎直子氏が宇宙飛行の安全祈願のために当社に参拝。

当社の神幸祭のために作られた「四神お守り」を携えてスペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗し、国際宇宙ステーションへ向かった。

帰還後は再び当社を訪れ、お守りを返還し帰還パレードが行われており、当社の「四神お守り」は宇宙にお供したお守りである。

所感

松戸総鎮守として崇敬を集める当社。

松戸の発展は水戸街道の整備によって松戸宿が置かれた事による。

松戸宿の鎮守として神仏習合の中「御嶽大権現」と崇敬を集めていた当社は、正に松戸の信仰の中心であったと云え、江戸時代より祭礼時は「松戸の大祭り」と呼ばれる程であった。

神仏分離によって「松戸神社」に改称された後も、松戸の総鎮守として崇敬を集め続けている。

境内は決して広いものではないが、社殿が整備された境内など見どころが実に豊富。

地域に今も愛される、松戸の信仰と歴史がぎゅっと詰まった良い神社である。

神社画像

[ 一之鳥居・社号碑 ]

[ 狛犬 ]

[ 参道 ]

[ 二之鳥居 ]

[ 潜龍橋 ]

[ 坂川 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 本殿 ]

[ 秋葉神社 ]

[ 御神木・御籤掛・絵馬掛 ]

[ 社務所 ]

[ 神楽殿 ]

[ 御神水 ]

[ 百度石 ]

[ 市神社・金毘羅神社 ]

[ 水神社 ]

[ 南鳥居 ]

[ 南参道 ]

[ 車祓所 ]

[ 神輿蔵 ]

[ 厳島神社 ]

[ 小祠 ]

[ 稲荷神社 ]

[ 庚申神社 ]

[ 浅間神社 ]

[ 松尾神社 ]

[ 三峰神社・疱瘡神社・八幡神社・水神社 ]

[ 御神木 ]

[ 石碑・石像 ]

[ 北鳥居 ]

[ 案内板 ]

コメント