目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

喜多見総鎮守の氷川さま

東京都世田谷区喜多見に鎮座する神社。

旧社格は郷社で、喜多見一帯(旧喜多見村)の総鎮守。

正式名称は「氷川神社」であるが、他との区別から「喜多見氷川神社」とさせて頂く。

江戸氏の末裔・喜多見氏ゆかりの神社で、地域一帯から篤く崇敬を集めた。

江戸時代には短命ながら一時的に喜多見藩が立藩され藩主からも崇敬を集めた。

緑溢れる社業で、喜多見氏寄進の二之鳥居は世田谷区最古の石鳥居として現存している。

神社情報

喜多見氷川神社(きたみひかわじんじゃ)

御祭神:素盞鳴尊

相殿神:天照大神・稲田姫命

社格等:郷社

例大祭:10月第3日曜

所在地:東京都世田谷区喜多見4-26-1

最寄駅:喜多見駅

公式サイト:http://www5e.biglobe.ne.jp/~hikawa-j/

御由緒

当社の創建は、延文年間(1356〜1360)に天災によって社殿が大破し、さらに多摩川洪水のため古縁起、古文書などが流出したため詳細は明らかではありませんが、伝承によると、今から約千三百年前の天平十二年(740)の創建と伝えられています。

永禄十三年(1570)、この地の領主である江戸刑部頼忠(江戸の開祖江戸重長の末流で、後に喜多見氏と改めた)は当社を修復し、国家安泰、武運長久を祈願しました。慶安二年(1649)には、喜多見久太夫重勝により、また貞享四年(1687)喜多見若狭守により当社が再建されました。当時のものとして、承応三年(1654)に喜多見重恒・重勝兄弟が寄進した石鳥居が参道に残っており、その銘文を見ることができます。さらに天和二年(1687)には、喜多見若狭守勝忠が当社を篤く敬い、神領五石二斗が寄進されました。

江戸時代には当社の別当を華蔵院と称し、慶安二年(1649)、徳川家光公より社領十石二斗余りを賜っています。かつての祭礼では湯立神楽が奉納されていました。明治十七年には郷社に昇格し、大正十一年(1922)に社殿改築の計画がされ、大正十二年(1923)の関東大震災により一時中止となり、その後、大正十五年(1926)にに無事竣工しました。昭和六十三年(1988)に不慮の災いをうけ社殿が焼失したため、現在の社殿は平成二年(1990)に再建されました。

幾度となく災害による被害を受けました当社ですが、その度に人々の赤誠によって再建され、現在も喜多見の地で人々の暮らしをお守りしております。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

古墳の多い喜多見に創建された古社

社伝によると、天平十二年(740)の創建と伝えられている。

かつては現在よりも多摩川沿いに鎮座していたと云う。

多摩川の洪水によって現在地に遷座したものと推測できる。

喜多見は古代より人の生活があった土地である。

喜多見からは「喜多見古墳群」と呼ばれる多くの古墳が発見されており、そのいずれもが5世紀末-6世紀初め頃の古墳と考えられている。

こうした古くから人々の生活や文化圏のあった当地に、開拓の神として信仰された氷川神が勧請され、地域の鎮守として創建したのであろう。

喜多見の他に近くの宇奈根や大蔵にも「氷川神社」が鎮座するため、地域から崇敬されていた信仰なのが窺える。

武蔵国一之宮とされる「武蔵一宮氷川神社」(埼玉県さいたま市大宮区)を総本社とし、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とする信仰。

その数200社以上と言われているが、全国的に見ると東京・埼玉といった旧武蔵国以外ではほぼ見ることができない信仰なのが特徴。

様々な側面を持つが、開拓の神(出雲族が開拓したため出雲の神・素盞鳴尊が祀られている)として信仰を集める事が多かった。

中世以降の喜多見と領主の江戸氏・江戸氏からの庇護

延文年間(1356年-1360年)、天災によって当社の社殿が大破。

さらに多摩川洪水のため古縁起・古文書などが流出。

喜多見の総鎮守として人々から崇敬を集めた。

大変歴史の古い喜多見であるが地名由来は不詳の部分が多い。

古くから「木田見」「木多見」「北見」といった漢字をあてており、古くから「キタミ」と呼ばれていたのは間違いなく、初出は嘉元二年(1304)の史料で、それには「木田見」と記されている。

室町時代後期、喜多見の地に江戸氏が移入し土着。

秩父市の流れを汲む一族で、平安時代後期に江戸郷を領地とした江戸重継を祖とした一族。

江戸一帯を所領とした一族であったが、室町時代になると勢力も衰退。

江戸城を築城した太田道灌に江戸を追われるようにして明け渡し、喜多見の地に移り住んだ。

喜多見に移入した江戸氏は、その後は関東で勢力を伸ばした後北条氏に属した。

後北条氏の家臣であった世田谷城主・吉良氏に仕え、喜多見の領主となっている。

永禄十三年(1570)、喜多見領主・江戸頼忠が当社を再建。

先祖より伝わる太刀を寄進し、国家安泰、武運長久を祈願したと伝わっている。

こうして江戸氏から篤く庇護される事で、地域からの崇敬をより集める事となった。

江戸氏が喜多見氏へ改称・喜多見氏の氏神に

天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐により後北条氏が滅亡。

同年、徳川家康が関東移封によって江戸入りすると、江戸勝忠は家康に仕える事となり、喜多見村500石を安堵された。

江戸勝忠(えどかつただ)は、当社を再建した江戸頼忠の孫。

江戸入りした家康に配慮して、江戸氏の名を廃して喜多見氏へ改称。

喜多見勝忠(きたみかつただ)を名乗り、喜多見氏の初代当主となる。

勝忠は、その後も関ヶ原の戦い・大坂の陣に従軍し功績によって加増されていく。

慶安二年(1649)、三代将軍・徳川家光より10石2斗の朱印地を賜る。

幕府より寺社領として安堵された土地。

朱印が押された朱印状によって安堵された事から朱印地と呼んだ。

同年、喜多見重勝により社殿を再建。

承応三年(1654)、喜多見重恒・重勝の兄弟が石鳥居を寄進。

この石鳥居が現存していて世田谷区有形文化財に指定。

この石鳥居が現存していて世田谷区有形文化財に指定。

江戸郊外に3年存在した喜多見藩・藩主からの崇敬

寛文十二年(1672)、喜多見重政が喜多見家の家督を相続。

延宝八年(1680)、徳川綱吉が五代将軍に就任すると、重政は綱吉の寵愛を受ける事となる。

天和三年(1683)、2度の加増を経て1万石に達し、旗本から譜代大名に列した。

貞享三年(1686)、更に1万石を加増されて合計2万石の大名となる。

同年、武蔵国喜多見に喜多見藩を立藩。

武蔵国多摩郡(現・世田谷区喜多見)を治めた藩。

五代将軍・徳川綱吉の寵愛を受けた喜多見重政は旗本から大名に昇格。

喜多見藩の立藩と築城を許され、喜多見城(喜多見陣屋)を建て、その諸費用を綱吉から下賜されていて、江戸幕府の足元である立地にありながら築城が許された事からも、重政がいかに寵愛されていたかが窺える。

現在の東京23区内で唯一、藩庁と領地が置かれた藩と云える。

貞享四年(1687)、大名となった喜多見藩主・喜多見重政により当社が再建。

先祖代々崇敬した氏神である当社を、藩主が再建し崇敬を高めたのであろう。

元禄二年(1689)、突然の改易に処され喜多見藩は僅か3年で消滅。

その後、重政は配流先の桑名で餓死している。

当社は喜多見藩の消滅後も、喜多見村の鎮守として地域から篤い崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿から見る当社

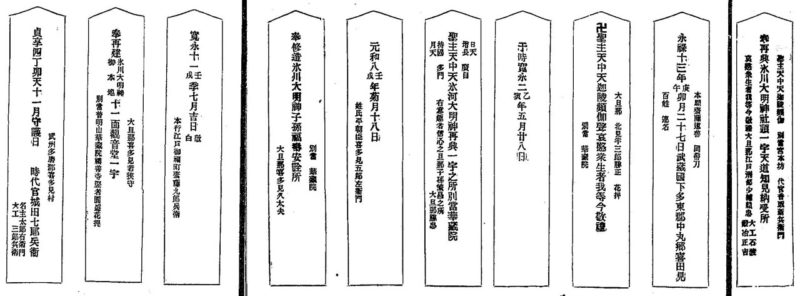

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(喜多見村)

氷川社

社地六十坪。御朱印地の内。小名本村にあり。本社東向。纔に五尺四方板葺。神体長二尺許烏帽子の如なるものを冠せり。行基の作。社の廻りに古木立り。拝殿は二間に二間半茅葺。大門の通り長さ十五間幅九尺。前に石の鳥居を立つ。両柱へ承応三甲午年九月九日喜多見九太夫重勝・喜多見五郎左衛門重恒の数字、及びこの外當社は余が輩の氏神なれば兄弟議して建るよしをおえれり。後にのせるがごとく當社に永禄の比再興の棟札元和以下のも五枚あればいづれ古くよりの鎮座なるべし。別当寺の開山良尊は長禄元年十月寂せしといへばその比の鎮座にてもあるにや。慶安二年十月十七日十石二斗外に除地五石四斗あり。

別当禱善寺

寺地二百五十坪。小名本村にあり。氷川社に並べり。この寺元は氷川社の南にありしにいつの頃かここへ移れりと今其舊地は畠となれり。善明山華蔵院と號す。天台宗東叡山の末にて深大寺の支配なり。開山良尊長禄元年十月十七日遷化したるよしを傳れば舊きより草創の寺院なるべし。中興開山圓盛貞享五年七月廿一日寂す。客殿六間四面本尊弥陀木の立像二尺餘なるを安置せり。

観音堂。門を入て左にあり。堂二間半四方。十一面観音は木の坐像にて。氷川明神社の本地佛なり。

聖天稲荷毘沙門相殿。これも同じ邊にあり、纔なる祠なり。

喜多見村の「氷川社」として記されている。

「御朱印地の内」とあり徳川家より社領を安堵されていた事が分かる。

また行基作(奈良の大仏造立の実質責任者とされる僧)と伝わる御神体があった。

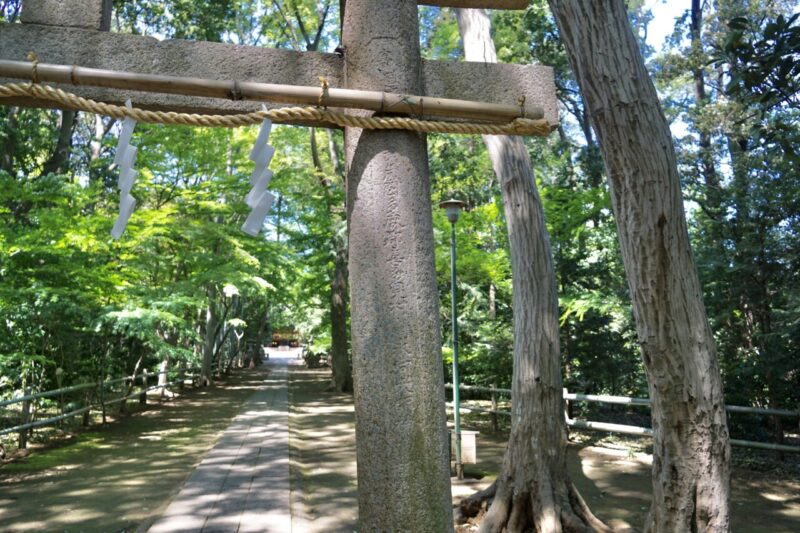

長い参道には石鳥居が立ち(現存する)、これに当時の喜多見家当主・喜多見重勝と、その弟で分家・喜多見重恒の名、そして奉納年が記されているとある。

また多くの棟札があり元和年間(1615年-1624年)以下のものも残っている古社と記されている。

再建に関するものが多く、その年代や人物の名も記されていて貴重な史料となっている。

多くが喜多見氏一族によるもので、やはり喜多見氏の氏神として崇敬された事が伝わる。

別当寺は「禱善寺」(現・廃寺)であり、当社に隣接されていた。

神仏習合の元、共に地域からの崇敬を集めた事が伝わる。

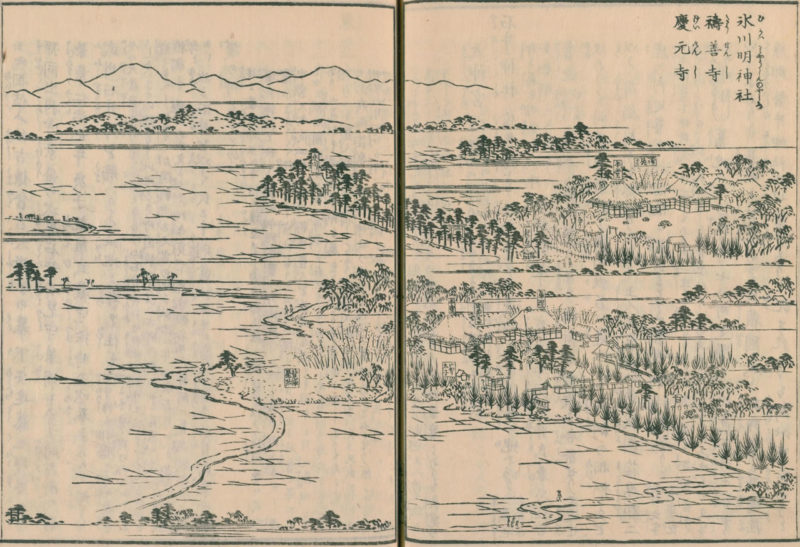

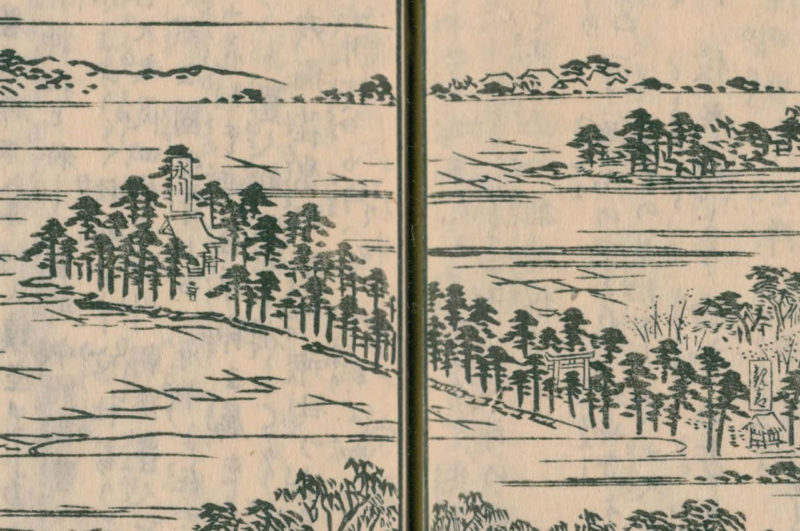

江戸名所図会に描かれた当社

天保年間(1834年/1836年)に発行された『江戸名所図会』に当時の様子が描かれている。

「氷川明神社」として描かれている。

手前に描かれているのが現在も近くにある「慶元寺」、右上に描かれているのが別当寺であった「祷善寺」(現・廃寺)、当社は中央に描かれている。

いずれも喜多見氏や幕府から庇護を受けた寺社であり、地域からの崇敬も篤かった。

長い参道の途中に石鳥居があり、これが喜多見重恒・重勝の兄弟が寄進した石鳥居で現存。

鬱蒼と茂った鎮守だった事が伝わる。

おそらくこの頃の参道が現在もほぼそのまま残っている。

おそらくこの頃の参道が現在もほぼそのまま残っている。

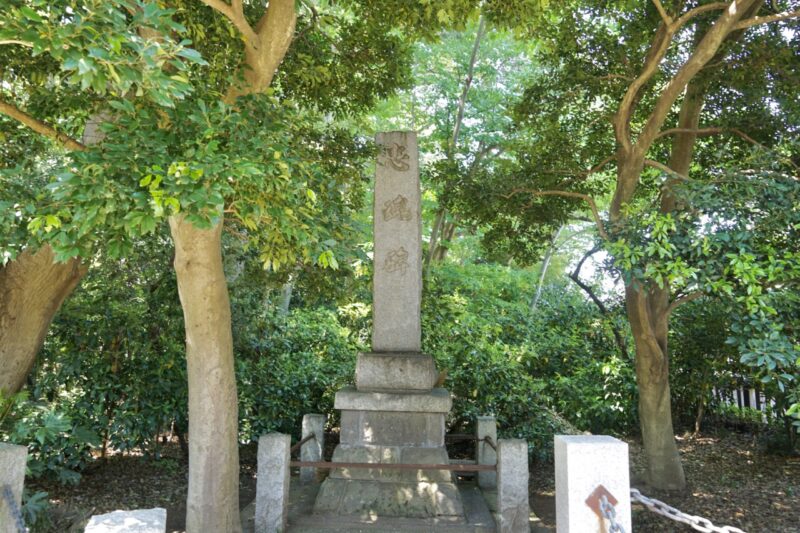

明治以降の歩み・郷社へ昇格・社殿の再建

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列する。

明治十七年(1884)、郷社に昇格。

現在も社号碑には「郷社 氷川神社」の文字が残る。

現在も社号碑には「郷社 氷川神社」の文字が残る。

明治二十二年(1889)、市町村制施行によって喜多見村・宇奈根村・鎌田村・岡本村・大蔵村が合併し、砧村(きぬたむら)が成立。

当社は砧村喜多見一帯の鎮守であった。

明治二十六年(1893)、砧村が東京府へ移管される。

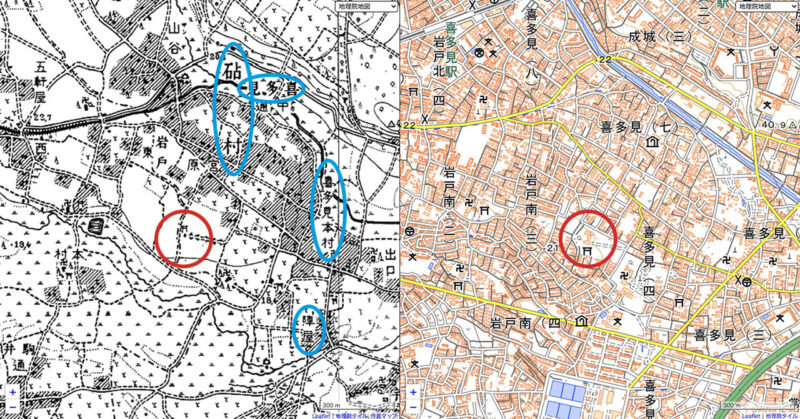

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

「砧村」「喜多見」「喜多見本村」といった地名を見る事ができる。

「陣屋」の地名も見る事ができ、喜多見藩が置かれていた当時の喜多見城(喜多見陣屋)の名残。

当社はこうした喜多見一帯の鎮守であった。

同年、砧村にあった神明社などを合祀。

大正十一年(1922)、社殿改築が始まったものの翌年の関東大震災により一時中止。

大正十五年(1926)、社殿が竣工した。

昭和五年(1930)、喜多見から成城が分離。

昭和十一年(1936)、東京市に編入し世田谷区の一部となって世田谷区喜多見となる。

昭和六十三年(1988)、火災によって社殿が焼失。

平成二年(1990)、現在の社殿を再建。

その後も境内整備が行われ現在に至っている。

その後も境内整備が行われ現在に至っている。

境内案内

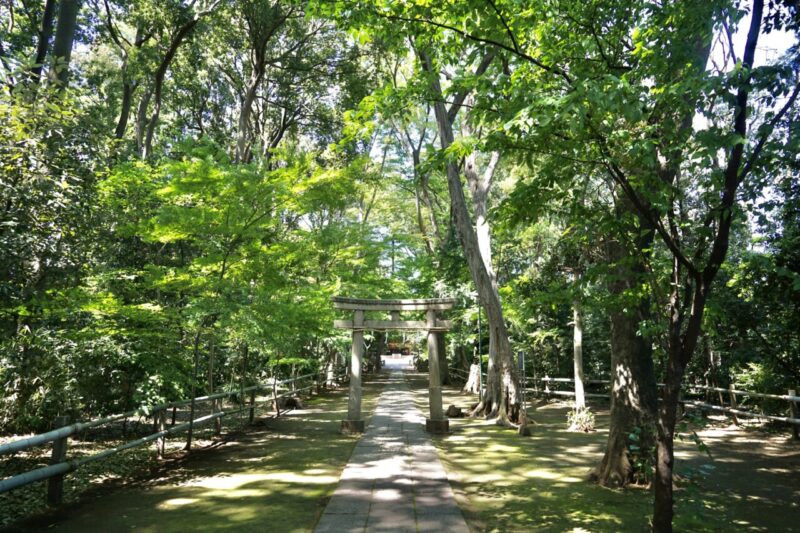

緑溢れる静かな参道・郷社氷川神社の文字

最寄駅は喜多見駅になるが、徒歩20分程かかる入り組んだ分かりにくい一画。

東側に表参道が設けられている。

東側に表参道が設けられている。

鬱蒼と生い茂った自然の残る一画。

鬱蒼と生い茂った自然の残る一画。

社号碑には「郷社 氷川神社」の文字。

社号碑には「郷社 氷川神社」の文字。

一之鳥居にも「郷社 氷川神社」の文字。

一之鳥居にも「郷社 氷川神社」の文字。

一之鳥居を潜ると長い参道が続く。

『江戸名所図会』にも描かれていた参道は江戸時代の姿を残す。

『江戸名所図会』にも描かれていた参道は江戸時代の姿を残す。

喜多見氏が寄進した区内最古の石鳥居

参道途中に二之鳥居。

承応三年(1654)に喜多見重恒・重勝の兄弟が寄進したものが現存。

承応三年(1654)に喜多見重恒・重勝の兄弟が寄進したものが現存。

「武蔵國多摩郡喜多見村 氷川大明神」といった銘も。

「武蔵國多摩郡喜多見村 氷川大明神」といった銘も。

世田谷区最古の石鳥居として区有形文化財に指定。

世田谷区最古の石鳥居として区有形文化財に指定。

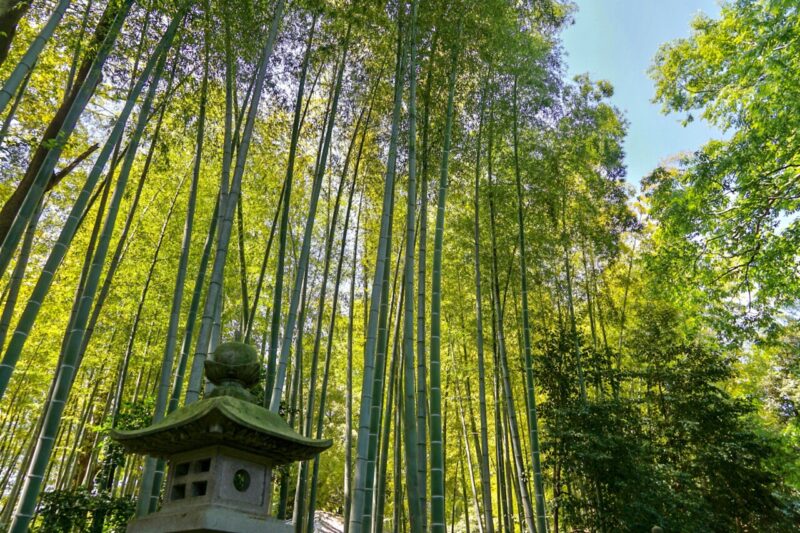

この先も静謐な参道が続く。

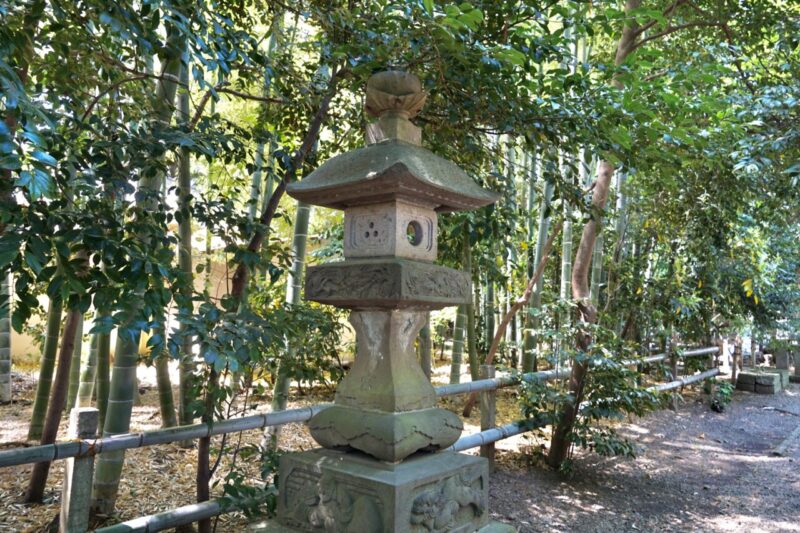

途中には雰囲気のある竹林も。

途中には雰囲気のある竹林も。

参道に置かれた石灯籠は古いものも多い。

参道に置かれた石灯籠は古いものも多い。

嘉永二年(1849)に文字が見える石灯籠。

嘉永二年(1849)に文字が見える石灯籠。

参道の先、左手に手水舎。

水盤は文化十二年(1815)奉納。

水盤は文化十二年(1815)奉納。

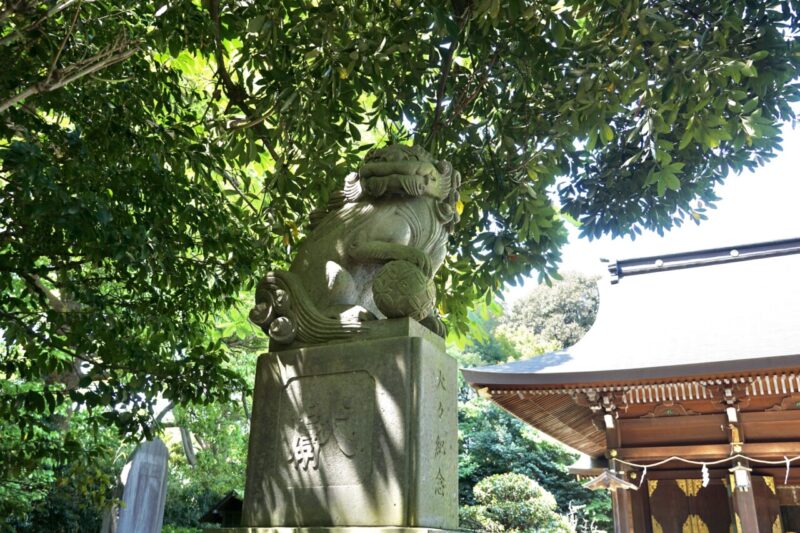

参道途中に一対の狛犬。

昭和三年(1928)奉納の狛犬。

昭和三年(1928)奉納の狛犬。

子持ちの阿形と玉持ちの吽形。

子持ちの阿形と玉持ちの吽形。

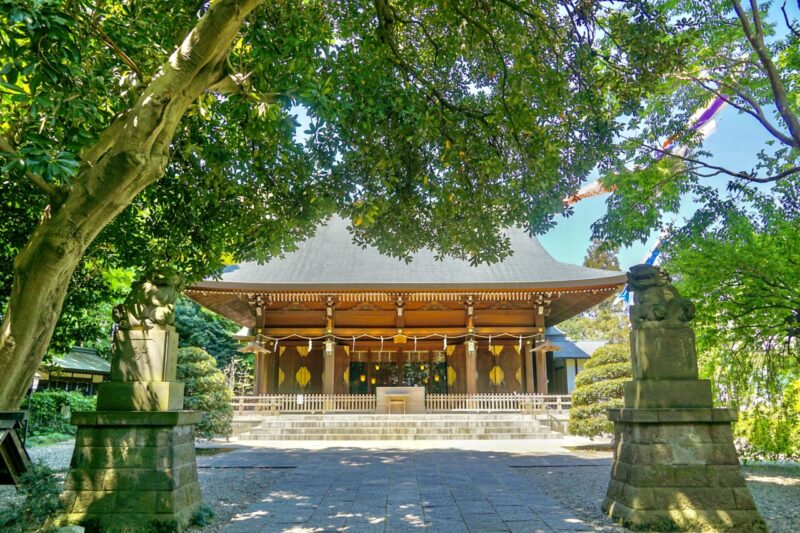

平成に再建された立派な社殿

参道を抜けると正面にとても立派な社殿。

旧社殿は大正十五年(1926)に造営されたものであったが、昭和六十三年(1988)の火災で焼失。

旧社殿は大正十五年(1926)に造営されたものであったが、昭和六十三年(1988)の火災で焼失。

平成二年(1990)に現在の社殿で再建を果たした。

平成二年(1990)に現在の社殿で再建を果たした。

社殿はとても立派で重厚なもの。

社殿はとても立派で重厚なもの。

入母屋波風造の拝殿。

入母屋波風造の拝殿。

向拝には所々に細かい彫刻が施されている。

向拝には所々に細かい彫刻が施されている。

流造の本殿。

流造の本殿。

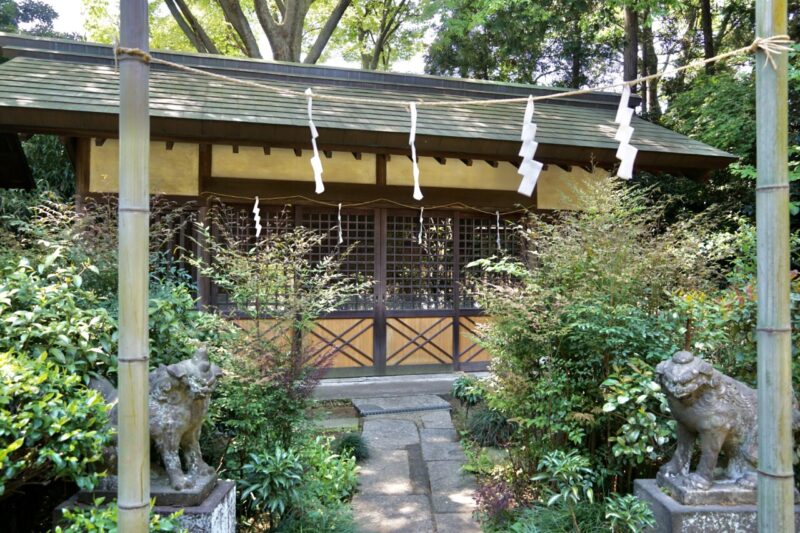

社殿左手の境内社・江戸時代の狛犬

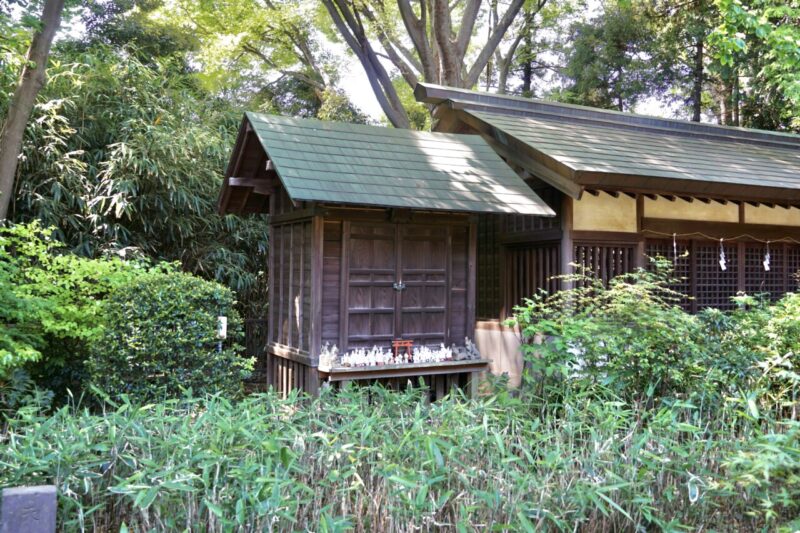

社殿の左手に境内社への入口。

引き戸になっていて自分で開けて入る形。

引き戸になっていて自分で開けて入る形。

参拝時間を守り参拝を終えたら閉めること。

参拝時間を守り参拝を終えたら閉めること。

整備された一画には左手に稲荷神社。

右手から回り込む形で参拝。

右手から回り込む形で参拝。

神狐像が数多く置かれている。

神狐像が数多く置かれている。

右手には境内末社が並ぶ。

天神社・大山祇神社・月讀神社・出雲神社・大鳥神社・祖霊社が祀られている。

天神社・大山祇神社・月讀神社・出雲神社・大鳥神社・祖霊社が祀られている。

この境内社の前に一対の狛犬。

やや小ぶりな狛犬だが文化四年(1807)奉納と江戸時代のもの。

やや小ぶりな狛犬だが文化四年(1807)奉納と江戸時代のもの。

角の生えた獅子。

角の生えた獅子。

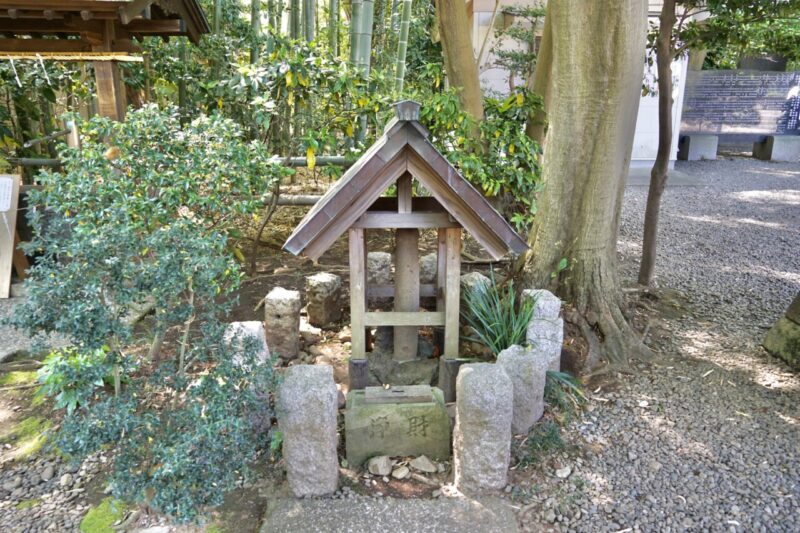

男根を模した立石大神・龍石・神楽殿など

手水舎の隣に立石大神。

付近より出土した石棒を立石大神として祀っている。

付近より出土した石棒を立石大神として祀っている。

形状をよく見ると男根を模していて男根信仰と云えるだろう。

形状をよく見ると男根を模していて男根信仰と云えるだろう。

その向いには祓戸や奉納された龍石など。

崇敬の篤さを感じる一画となっている。

崇敬の篤さを感じる一画となっている。

他にも参道入口には忠魂碑。

戦捷記念碑なども置かれていて近世の信仰を伝えるエリア。

戦捷記念碑なども置かれていて近世の信仰を伝えるエリア。

社務所近くには立派な神楽殿。

節分祭の行事や神前神楽などが行われ、これらは区指定無形民俗文化財となっている。

節分祭の行事や神前神楽などが行われ、これらは区指定無形民俗文化財となっている。

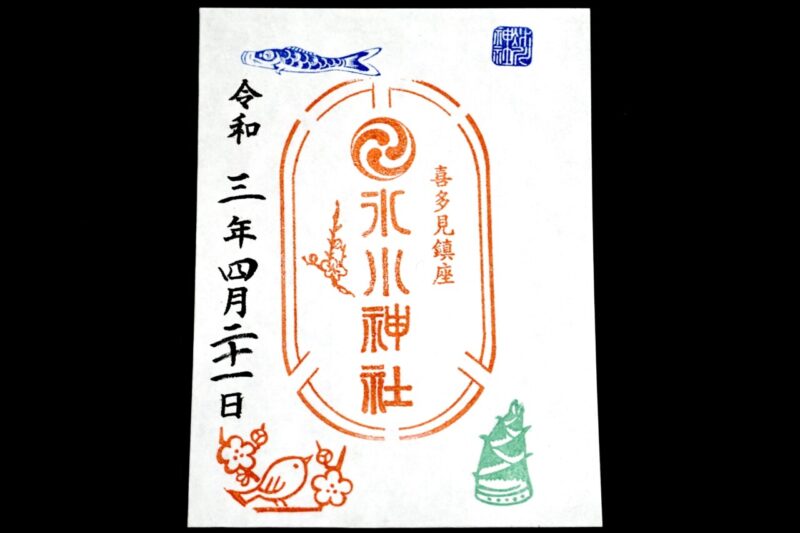

御朱印は季節によって添え印を押印

御朱印は「喜多見鎮座 氷川神社」と記され社紋と梅の印。

現在は月替りでカラフルな添え印を押印するようになっている。

現在は月替りでカラフルな添え印を押印するようになっている。

2017年に参拝時は御朱印を頂いた際に神饌として一緒に梅干しを授与。

当社の境内にある神苑の梅林から採れた梅実で作られた梅干し。

当社の梅林で採れた梅実を塩梅漬けにして、夏の土用に天日干しし調製した梅干しで、これを御神前にお供えしたものを神饌としてお分けして下さった。

当社の梅林で採れた梅実を塩梅漬けにして、夏の土用に天日干しし調製した梅干しで、これを御神前にお供えしたものを神饌としてお分けして下さった。現在も御朱印に梅の印が押されているが、当社に梅林が造営されたのは昭和初年と伝わる。

これは古くから喜多見に伝わる「歌枕天神」に由来している。

喜多見村のお隣である大蔵村に「玉川文庫」という書庫があった。

元禄三年(1690)に石井兼重によって創建され、その多くの図書は喜多見氏の蔵書。

この「玉川文庫」の鎮守として祀られていたのが「歌枕天神」。

その庭には梅が植えられていたと云う。

その梅が、喜多見氏によって喜多見の地にも植えられ、当社境内にも植えられた。

それを昭和初年に神苑として整備したのが当社の梅林。

他にも新年になると「アボヘボ」と呼ばれる、喜多見・大蔵・祖師谷あたりに伝わる豊作祈願が行われていたりと、今も古くからの伝統を守る神社である。

所感

喜多見の総鎮守として崇敬を集める当社。

江戸氏が喜多見に移入し喜多見氏を名乗るようになると、喜多見氏の氏神として庇護され整備。

喜多見の地には約3年の間ではあるが、喜多見藩という藩も置かれ、藩主や領民から総鎮守として崇敬を集めており、藩が消失した後も地域から崇敬を集め続けた。

大正期に造営された社殿は惜しくも昭和後期に焼失してしまったものの、平成になって現在のとても立派な社殿が再建された事も、氏子崇敬者からの崇敬の賜物であろう。

鬱蒼と自然が残る参道は、静謐でいて素朴な空気がとても心地よい。

江戸時代後期『江戸名所図会』に描かれた参道がほぼそのまま維持されていると思われ、世田谷区にこうした神社がある事がとても素晴らしく感動すら覚える。

世田谷区、都内を代表する良社であり、個人的にもとても好きな神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

※現在は月替りでカラフルな添え印を追加。

※以前は初穂料500円で御朱印と共に神饌(梅干し)を下さった。

11月1日-30日まで「月替りの添え印付き御朱印」

- 2021年4月

- 旧御朱印

授与品・頒布品

神饌(梅干し)

初穂料:─

社務所にて。

2017年に御朱印を頂いた際に下さった神饌。

境内にある梅林で採れた梅実を塩梅漬にし、夏の土用に天日干した梅干しで、御神前にお供えしたもの。

参拝情報

参拝日:2021/04/21(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/01/13(御朱印拝受)

コメント