目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

荏原のこんぴらさま

東京都品川区荏原に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、金毘羅信仰の神社として崇敬を集める。

読み方は「ことひらじんじゃ」であるが、金毘羅信仰の神社は「こんぴらさん」「こんぴらさま」と呼ばれ親しまれる事が多く、当社も鎮座地から「荏原のこんぴらさま」として親しまれている。

社地は狭い神社だが、境内には奉納された紫水晶(アメジスト)の原石が複数置かれていたりと、崇敬者からの崇敬が篤い。

神社情報

荏原金刀比羅神社(えばらことひらじんじゃ)

御祭神:大物主神・崇徳天皇

社格等:─

例大祭:10月10日(大祭)・5月10日(中祭)

所在地:東京都品川区荏原1-16-4

最寄駅:戸越銀座駅・大崎広小路駅

公式サイト:─

御由緒

安永元年(1772)九月 玉藻城(現在の高松城)主、松平頼久の命により、家臣岡田友次郎が高松発展、海上安護のため象頭山金刀比羅大権現大神の御分霊をうけ、奉斎したのがそのはじまりと伝えられている。

その後、こんぴら信仰の全国的拡がりのなかで崇敬者多数の熱望により、昭和五年一月十日東京府荏原郡(現在の品川区荏原)に遷座された。

現在は荏原のこんぴらさまとしてご神徳をもって幸せを授け、広く願いを叶え、事業の発展、家内安全、商売繁昌、交通安全、又人々を厄難より守り、多くの人々の信仰を集めている。(境内の掲示より)

歴史考察

江戸時代に高松城主の命で金刀比羅宮を勧請

社伝によると、創建は安永元年(1772)と伝わる。

高松城主・松平頼久の命を受けた家臣・岡田友次郎が、高松の発展・海上安護のため「象頭山金毘羅大権現」の御分霊を祀ったのが始まりとされる。

現在の金毘羅信仰(こんぴらしんこう)の総本宮・「金刀比羅宮」(香川県仲多度郡琴平町)の事。

江戸時代までは神仏習合の中、真言宗「象頭山松尾寺金光院」という寺院であり「象頭山金毘羅大権現」と呼ばれたが、明治の神仏分離・廃仏毀釈によって「金刀比羅宮」と云う神社となる。

海上交通の守り神として信仰を集め、全国にある金毘羅信仰の総本宮とされる。

この御由緒に従うのであれば、当初は江戸ではなく高松に鎮座していたと思われる。

江戸時代の讃岐国・高松藩の背景

現在の香川県にあたる讃岐国は、江戸時代には2つの藩によって治められていた。

高松城(高松市)を藩庁とし、水戸徳川家の家系(初代水戸藩主の長男)である松平家が藩主として統治していた。

幕府より西国諸藩の動静を監察する役目を与えられていたとされる。

丸亀城(丸亀市)を本城とし、藩主は生駒氏、山崎氏、京極氏と代わり、藩主独特の城下町を形成した。

高松藩と丸亀藩の両藩は、金毘羅信仰の総本宮「金刀比羅宮」を篤く庇護した。

高松藩主・松平家が篤く保護した事によって「金毘羅街道」という街道がいくつも整備される事となり、丸亀藩は参道である丸亀街道・多度津街道の起点を持ち、参拝客を相手とした観光業が藩財政を大きく潤おしていた。

このような背景の中、高松藩主によって勧請されたのは自然な事であろう。

昭和初期に現在地へ遷座・金毘羅信仰が根付いていた当地周辺

昭和五年(1930)、現在の鎮座地へ遷座。

金毘羅信仰の全国的な広がりの中で、崇敬者多数の熱望により遷座されたと云う。

初代宮司は岡田茂氏。

かつてこの周囲は旧地名を「桐ヶ谷」と呼んでいた。

古くから桐ヶ谷村が成立しており、村の鎮守は「西五反田氷川神社」である。

江戸時代にはこの桐ヶ谷に隣接する形で讃岐丸亀藩・京極家の下屋敷が存在。

現在の品川区小山にあたり、この下屋敷は敷地面積8,400坪に及ぶ広大なもので「戸越屋敷」とも呼ばれていた。

江戸時代の頃より当地周辺は讃岐国との縁が深い地であった事が窺える。

必然的に金毘羅信仰の崇敬者も多かったと推測できる。

さらに当地からもほど近い「目黒不動尊(瀧泉寺)」の近く、現在の下目黒3丁目付近には神仏習合の元「金毘羅大權現」として有名であった「高幢寺」が存在していた。

江戸時代には大変な崇敬を集め「大鳥神社」「目黒不動尊」と並んで「目黒三社」の一社に数えられていた、明治の神仏分離・廃仏毀釈により廃寺となっている。

こうした事からも、荏原・目黒といった当地周辺は、江戸時代より金毘羅信仰が根付いていた土地と見る事ができる。

東京大空襲の戦火を免れる・戦後の歩み

昭和二十年(1945)、東京大空襲により当地周辺は甚大な被害を受ける。

そのような中で当社の社殿は戦災を免れ、当社はより地域の方々の崇敬をより集める事となった。

昭和二十一年(1946)、神社本庁所属の神社として認可。

この時を創建年と見る向きもある。

昭和三十七年(1962)、社殿が再建。

平成十三年(2001)、現在の社殿が造営。

その後も境内整備が進み現在に至る。

その後も境内整備が進み現在に至る。

境内案内

中原街道沿いの小さな神社

最寄駅の戸越銀座から五反田方面へ向かう中原街道沿いに鎮座。

目の前には首都高速の荏原インターがあり、街道沿い一画に玉垣で囲まれ鎮座。

目の前には首都高速の荏原インターがあり、街道沿い一画に玉垣で囲まれ鎮座。

以前は境内の左手は駐車場であったが、現在はビルが建っているためより手狭に感じるように。

以前は境内の左手は駐車場であったが、現在はビルが建っているためより手狭に感じるように。

社号碑には荏原金刀比羅神社。

崇敬者の奉賛によって玉垣が綺麗に整備されていて、崇敬の篤さが伝わる。

崇敬者の奉賛によって玉垣が綺麗に整備されていて、崇敬の篤さが伝わる。

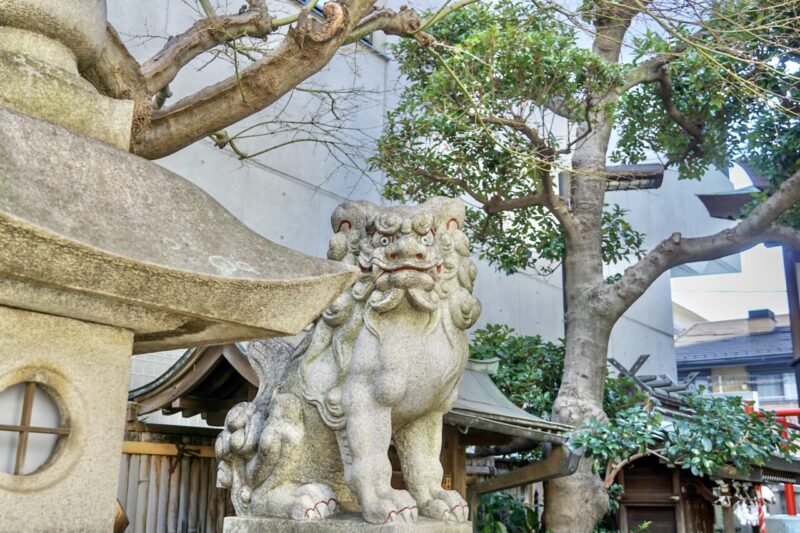

狛犬・手水舎・手押しポンプ・大黒天像

鳥居の奥に一対の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

岡崎現代型の狛犬。

昭和四十七年(1972)に奉納されたもの。

昭和四十七年(1972)に奉納されたもの。

鳥居を潜りすぐ左手に手水舎。

水が張られていて清める事ができる。

水が張られていて清める事ができる。

手前にある手押しポンプは現役で使用する事が可能。

手前にある手押しポンプは現役で使用する事が可能。

手水舎の左手には大黒天像。

令和になって奉納されたものだそうでまだ新しい。

令和になって奉納されたものだそうでまだ新しい。

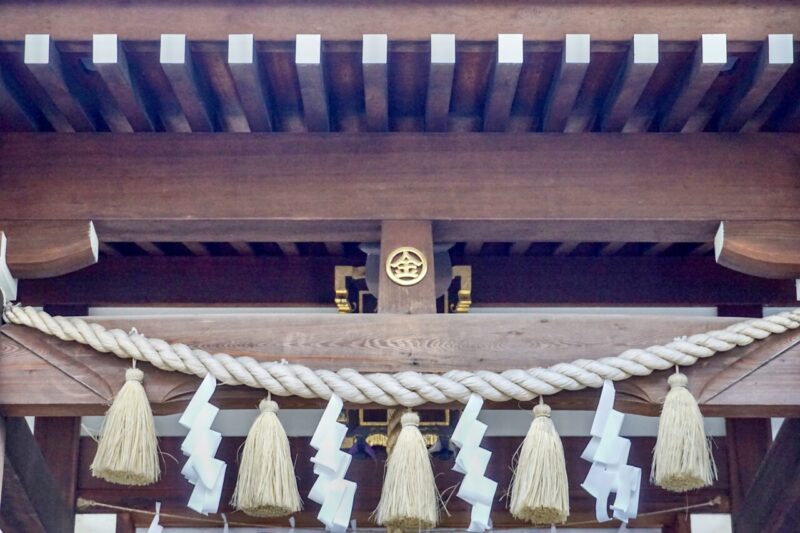

綺麗に維持された社殿・境内社

現在の社殿は平成十三年(2001)に竣工。

東京大空襲の戦火を免れた古い社殿は老朽化につき、昭和三十七年(1962)に再建。

東京大空襲の戦火を免れた古い社殿は老朽化につき、昭和三十七年(1962)に再建。

さらに崇敬者たちによって現在の社殿として再建され、本殿は木造流造りとなっている。

さらに崇敬者たちによって現在の社殿として再建され、本殿は木造流造りとなっている。

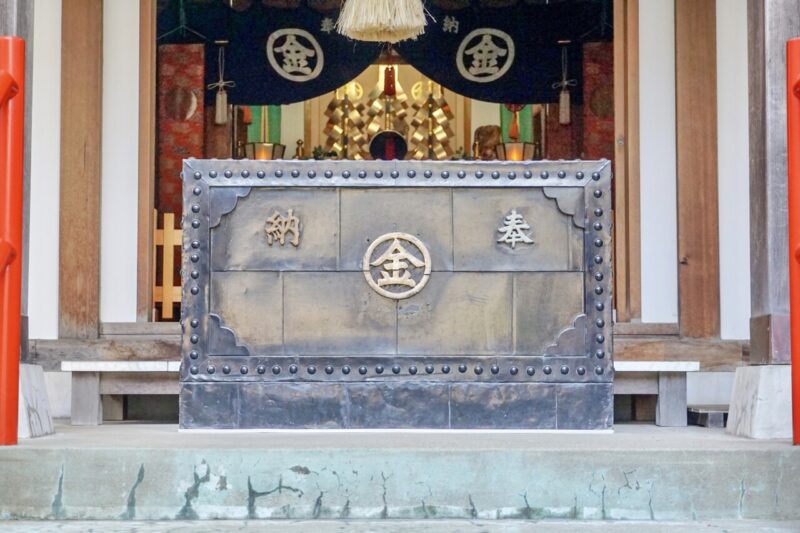

賽銭箱にはこんぴらさまらしい丸に金。

賽銭箱にはこんぴらさまらしい丸に金。

境内社は境内の左手に御由緒不明な2社。

大黒天を祀る三面神社。

大黒天を祀る三面神社。

紫水晶(アメジスト)の原石が置かれた境内

社殿手前、左手には紫水晶(アメジスト)の原石。

崇敬者からの奉納だと云い、無造作に置かれているのが目を引く。

崇敬者からの奉納だと云い、無造作に置かれているのが目を引く。

紫水晶は直射日光に当たると退色すると云うが、野ざらしで置かれていてもそこまで色褪せない。

紫水晶は直射日光に当たると退色すると云うが、野ざらしで置かれていてもそこまで色褪せない。

当社境内の個性的な一面とも云え、特徴的な一画。

当社境内の個性的な一面とも云え、特徴的な一画。

石言葉は「誠実・心の平和・高貴・覚醒・愛情」など。

2月の誕生石としても知られる。

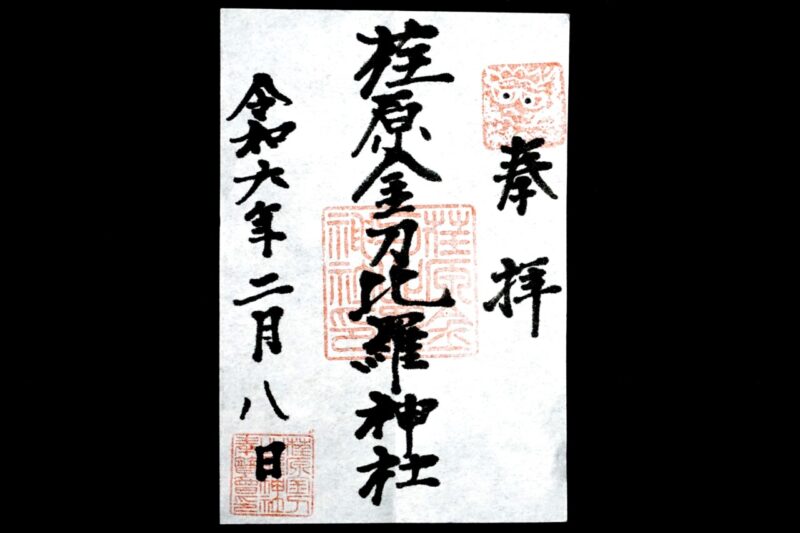

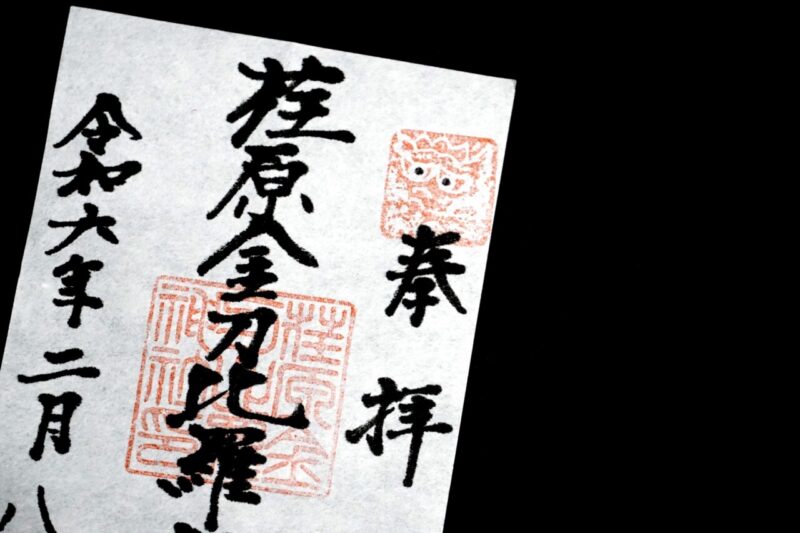

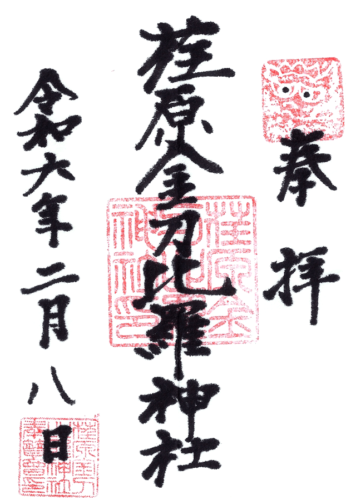

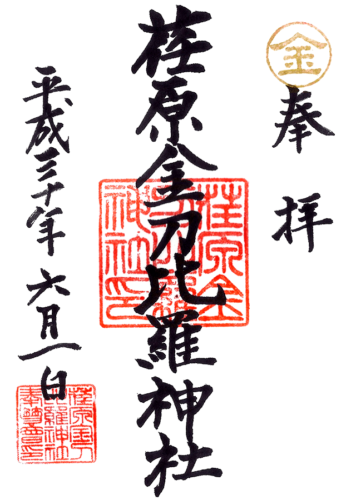

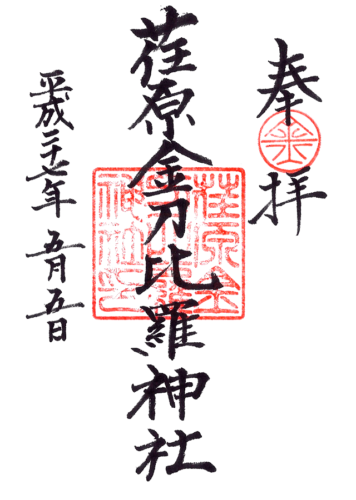

御朱印は社務所にて

御朱印は社務所にて。

色々お気遣い頂きとても丁寧に対応して頂いた。

色々お気遣い頂きとても丁寧に対応して頂いた。

御朱印は現在は書き置きでの対応。

御朱印は中央に「荏原金刀比羅神社印」。

御朱印は中央に「荏原金刀比羅神社印」。

2024年に頂いた際は右上には干支の辰(龍)の印入り。

2024年に頂いた際は右上には干支の辰(龍)の印入り。

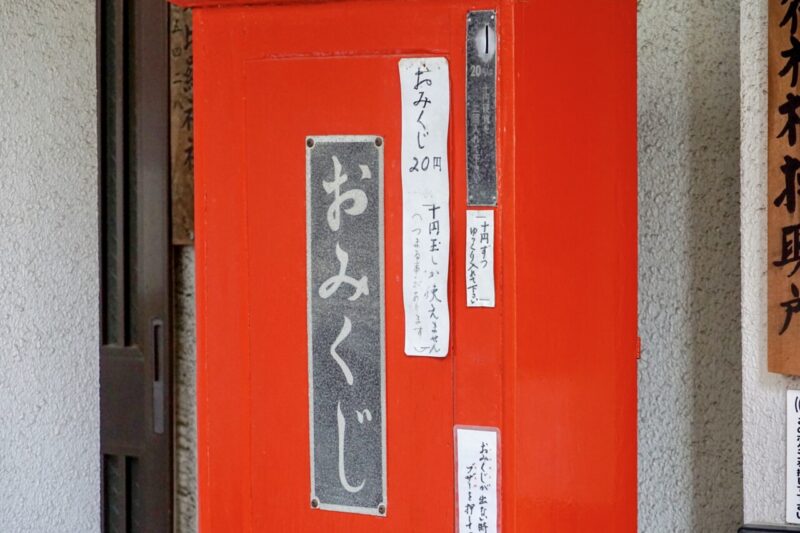

20円のおみくじ販売機が現役で稼働

社務所には昔懐かしいおみくじの販売機。

現役で稼働していて20円(10円玉のみ対応)にて引く事ができる。

現役で稼働していて20円(10円玉のみ対応)にて引く事ができる。

現代でも20円で引く事ができるのはとても有り難い。

現代でも20円で引く事ができるのはとても有り難い。

所感

中原街道沿いに鎮座する小さな神社。

注意していないと通り過ぎてしまうくらいの境内だが、境内は綺麗に整備されている。

氏子地域を持たぬ神社であるが、金毘羅信仰の崇敬者によって支えられていて、境内にはそうした崇敬者からの奉賛や奉納物が置かれ崇敬の篤さを窺い知る事ができる。

元々金毘羅信仰に縁の深い地であったとも云える。

紫水晶(アメジスト)の原石はその最たるもので、当社境内を個性的に彩る。

レトロなおみくじ販売機など、親しみやすい「荏原のこんぴらさま」である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:300円

社務所にて。

- 2024年通常

- 旧御朱印

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2024/02/08(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/06/01(御朱印拝受)

参拝日:2015/05/05(御朱印拝受)

コメント