目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

滝野川鎮守の八幡さま

東京都北区滝野川に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧滝野川村の鎮守。

「滝野川八幡さま」と称され、地域から崇敬を集めている。

正式名称は「八幡神社」であるが、旧字体の「瀧野川八幡神社」と記される事が多い。

滝野川は古い地で、社殿裏手からは縄文時代の住居跡が発見されるなどしている。

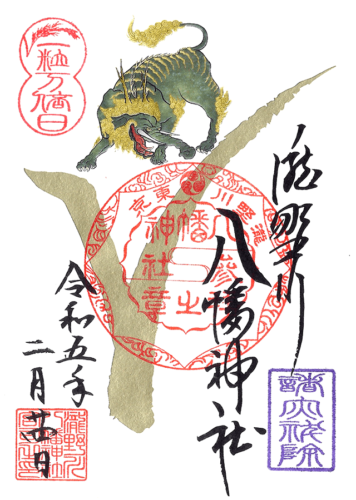

現在はV型になっている御朱印が個性的な事でも知られる。

『鬼滅の刃』に登場する蟲柱・胡蝶しのぶの出身地が滝野川村のため、当社は「胡蝶しのぶ産土神」として『鬼滅の刃』聖地の1つとしてファンが訪れる。

神社情報

瀧野川八幡神社/滝野川八幡神社(たきのがわはちまんじんじゃ)

御祭神:品陀和氣命

社格等:村社

例大祭:9月15日

所在地:東京都北区滝野川5-26-15

最寄駅:西巣鴨駅・新板橋駅・板橋駅

公式サイト:http://www.takinogawahachiman.com/

御由緒

この神社は滝野川はちまんさまと俗称され、祭神は品陀和氣命(応神天皇)です。建仁二年(1202)の創建ともいわれていますが確証はなく、由来も不詳です。

『新篇武蔵風土記稿』には村の鎮守であり金剛寺に属していたことが記されています。明治六年神佛を分離する定めにより独立、同年七月五日村社に列せられたお社です 御神殿(本殿)は総欅造りで明治十八年改築、拝殿は大正十年改築されて現在に至っています。

末社には、稲荷神社、榛名神社、富士神社があります。末社の一つである榛名神社は土を安んずる埴安姫神を祭神としておむかえしたことは、当時の人々が農業と深い関係をもって生活していたことが窺えます。

またこの神社の社務所は戦前まで野菜の種の競市場として賑わいました。滝野川ごぼう、にんじん、大根等の種が地方におくられていました。(境内の石碑より)

歴史考察

古い地名の滝野川・その鎮守として創建

社伝によると建仁二年(1202)創建と伝わる。

但し『江戸誌』によると文治五年(1189)に源頼朝が勧請したとの記述も残されている。

当地は古くから現在と変わらず「滝野川」と呼ばれた地であった。

太古より人の定住があり、旧石器時代もしくは縄文時代頃から人が定住していたとされる。

当社の社殿の裏手からは縄文時代後期の住居跡(滝野川八幡社裏貝塚)が発見されていて、その事からも古くから人々の定住があった地であったことが窺える。

滝野川とは現在も当社の北を流れる石神井川(しゃくじいがわ)の別名。

古くは石神井川がこの付近で蛇行していて、流れが大変急であったため「滝のような川」として「滝野川」と呼ばれるようになった。

当社はそうした滝野川村の鎮守として古くから崇敬を集めた。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(滝野川村)

八幡社

村の鎮守なり。金剛寺持にて羽黒派修験寶隆院社を守れり。

滝野川村の「八幡社」と記されている。

「村の鎮守なり」と記されていて、滝野川村の鎮守であった事が分かる。

別当寺は石神井川に面した「金剛寺」が担っていた。

北区滝野川3丁目にある真言宗豊山派の寺院。

弘法大師が創建したと伝わる古刹で、源頼朝が当地に布陣したとも伝えられている。

豊島氏の支族・滝野川氏の居館である滝野川城が当地付近にあったともされ、滝野川の中心でもあった。

弁財天は「岩屋弁天」「松橋弁天」とも呼ばれ多くの信仰を集めた他、紅葉の名所としても知られた事から「紅葉寺」とも呼ばれた。

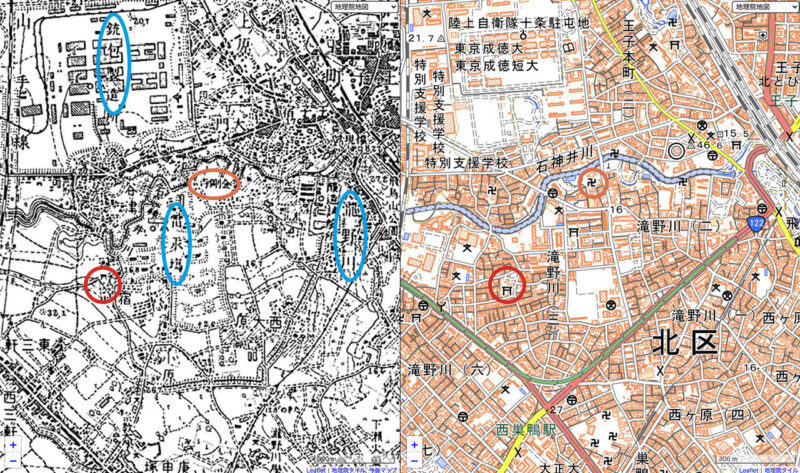

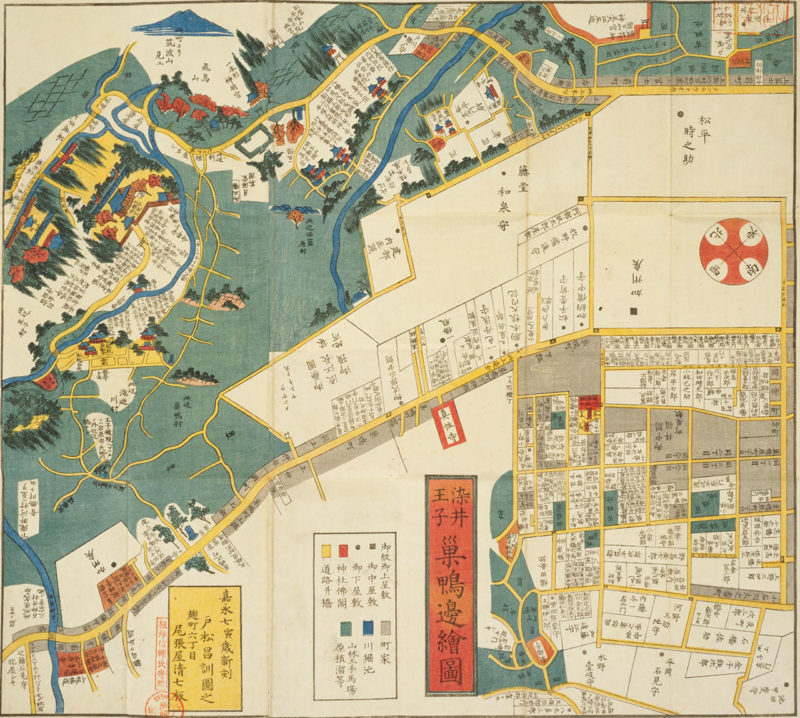

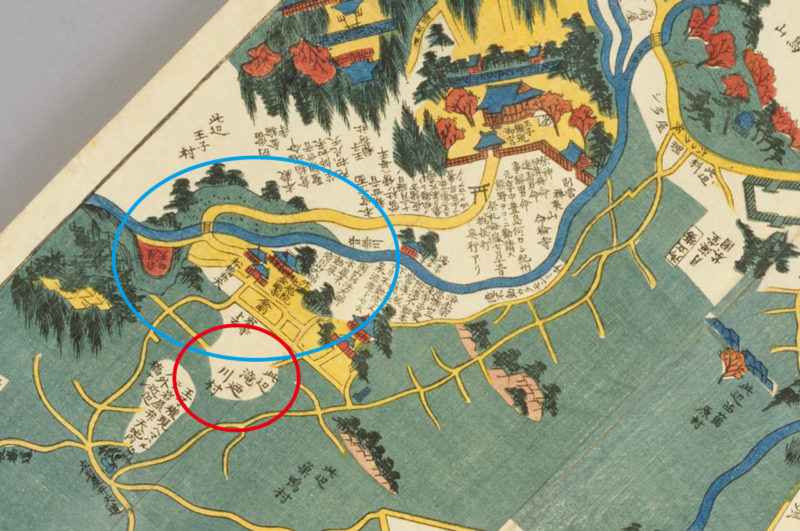

江戸切絵図から見る滝野川村

江戸時代の滝野川村は江戸切絵図を見ると位置関係が分かりやすい。

こちらは江戸後期の染井・王子・巣鴨周辺の切絵図。

滝野川村は地図の左端に描かれている。

赤円で囲ったのが滝野川村で「此辺滝廼川村」と記されており、当社もこの近辺に鎮座していた。

青円で囲ったのが地域からの崇敬を集めた「金剛寺」で、中でも当寺の弁財天は「岩屋弁天」「松橋弁天」とも呼ばれて多くの信仰を集めている。

当社の別当寺を担っており、滝野川村は「金剛寺」を中心とした信仰を集め、「金剛寺」が別当を務めた当社が鎮守であった事が分かる。

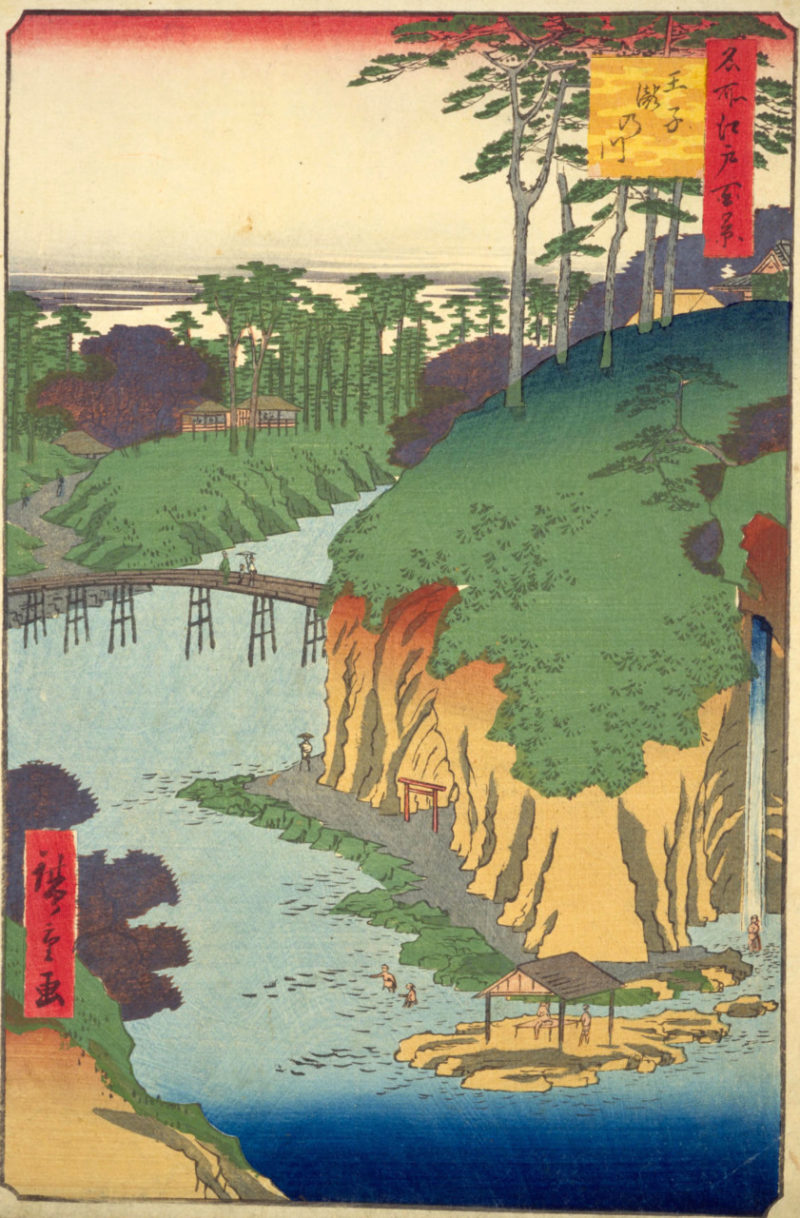

歌川広重の浮世絵に描かれた滝野川や金剛寺

滝野川周辺、特に当社の別当寺「金剛寺」は、渓谷の滝や紅葉など景勝地として人気を博した。

そのため浮世絵の題材としても人気で、特に歌川広重が好んで描いている。

江戸後期を代表する浮世絵師。

『東海道五十三次』『名所江戸百景』などの代表作がある。

ゴッホやモネなどの印象派画家に影響を与え、世界的に著名な画家として知られる。

石神井川(滝野川)を描いていて、右手にある滝が通称「弁天の滝」。

鳥居がある岩屋が「岩屋弁天」とも「松橋弁天」とも称された弁財天。

いずれも当社の別当寺であった「金剛寺」のものである。

こちらも「岩屋弁天」を描いて一枚。

石神井川(滝野川)で水遊びをする子どもたちの姿も見える。

景勝地として知られた他、当社が鎮守する滝野川村の子どもたちにとっても憩いの場であったようだ。

別当寺「金剛寺」は、紅葉の名所としても知られた事から「紅葉寺」とも呼ばれた。

滝や紅葉など、景勝地として江戸庶民より愛された事が窺える。

明治以降の当社と滝野川の歩み

明治になり神仏分離。

明治六年(1873)、村社に列した。

明治十七年(1884)、本殿を改築。

総欅造の本殿で改修されつつ現存。

総欅造の本殿で改修されつつ現存。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって上中里村・中里村・田端村・西ヶ原村・滝野川村の一部・下十条村の一部が合併、滝野川村が成立。

当社は滝野川村滝野川の鎮守として崇敬を集めた。

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で今も昔も変わらない。

橙円で囲っているのが当社の別当寺を務めていた「金剛寺」。

滝野川の地名の他、当社の近くには雷汞場や銃砲製造所の文字も見る事ができる。

地図上に記されている雷汞(らいこう)とは、水銀を硝酸で溶解しエチルアルコールを加えて反応させたもので、僅かな加熱や衝撃で激しく爆発する起爆薬。

雷汞を詰めたのが雷管で、当時の滝野川は砲弾等の雷管を製造する滝野川雷汞所があった。

その近くには銃砲製造所があったように王子周辺は軍都として発展を遂げる事となる。

大正十一年(1922)、拝殿を改築。

本殿と共に拝殿も改修されつつ現存。

本殿と共に拝殿も改修されつつ現存。

当社の社務所は終戦直前まで、旧中山道に面した滝野川三軒家の種子問屋が中心となった「東京種子同業組合」の会合場所として利用されていた。

会合によって、滝野川ごぼう、人参、練馬大根の種子の価格を決めたり、東京府農事試験場に試作を依頼していた原種審査会の表彰が行われたりしたと云う。

戦後になり境内整備が進み現在に至る。

境内案内

滝野川地区の住宅街に鎮座・緑ある境内

最寄駅の西巣鴨駅や板橋駅などからは徒歩10分の住宅街に鎮座。

滝野川八幡通り沿いに石鳥居が立つ。

滝野川八幡通り沿いに石鳥居が立つ。

向かいには滝野川保育園があるため地域の子供たちの賑わう声が聞こえる社頭。

向かいには滝野川保育園があるため地域の子供たちの賑わう声が聞こえる社頭。

鳥居を潜ると参道左手に社号碑。

社号碑には「八幡神社」の文字、境内には緑が溢れる。

社号碑には「八幡神社」の文字、境内には緑が溢れる。

その先に小上がりの石段があり一対の狛犬。

目がぎょろっとした岡崎現代型。

目がぎょろっとした岡崎現代型。

目や爪、牙に白い着色が施されている。

目や爪、牙に白い着色が施されている。

石段を上った左手に手水舎。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。

綺麗に整備されていて身を清める事ができる。

彫刻が見事な明治と大正に改築された社殿

参道の正面に立派な社殿。

拝殿は大正十一年(1922)に改築されたものが現存。

拝殿は大正十一年(1922)に改築されたものが現存。

立派な唐破風と千鳥破風。

立派な唐破風と千鳥破風。

彫りの深い彫刻が施されており、地域からの崇敬が伝わる。

彫りの深い彫刻が施されており、地域からの崇敬が伝わる。

木鼻の獅子と獏もとても良い出来。

木鼻の獅子と獏もとても良い出来。

関東大震災や戦災を免れ現存しているのが素晴らしい。

関東大震災や戦災を免れ現存しているのが素晴らしい。

本殿は明治十八年(1885)に改築されたもので、総欅造りで彫刻が施され現存。

本殿は明治十八年(1885)に改築されたもので、総欅造りで彫刻が施され現存。

境内社の稲荷神社・富士神社・榛名神社

社殿の右手裏に境内社。

鳥居が設けられその先には一対の狛犬。

鳥居が設けられその先には一対の狛犬。

社殿前には神狐像が多く奉納。

社殿前には神狐像が多く奉納。

稲荷神社・富士神社・榛名神社の三社が合祀殿として祀られている。

稲荷神社・富士神社・榛名神社の三社が合祀殿として祀られている。

北側の裏参道にも鳥居があり一対の狛犬。

平成三十年(2018)に奉納された新しい狛犬。

平成三十年(2018)に奉納された新しい狛犬。

中々に個性的で現代的な造形。

中々に個性的で現代的な造形。

現在の狛犬が平成三十年(2018)に奉納される以前は明治の狛犬が置かれていたので記録として残しておく。(2018年3月撮影)

明治三十九年(1906)に奉納された狛犬。

明治三十九年(1906)に奉納された狛犬。 残念ながら阿吽ともに状態が大変悪くお顔が欠損してしまっていた状態であった。

残念ながら阿吽ともに状態が大変悪くお顔が欠損してしまっていた状態であった。『鬼滅の刃』蟲柱・胡蝶しのぶの産土神・記念の木柱

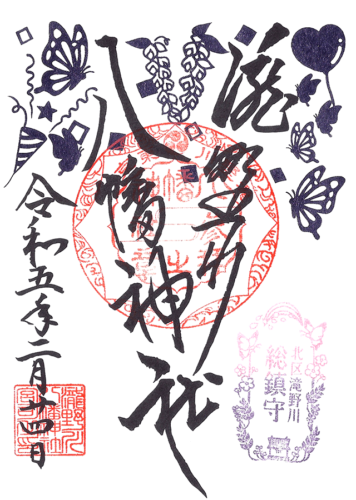

当社は漫画『鬼滅の刃』の聖地の1つとしてファンが訪れる。

『鬼滅の刃』に登場する蟲柱・胡蝶しのぶの出身地は公式設定で「東京府北豊島郡滝野川村(北区、滝野川)」と記載。(『鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録』より)

滝野川村出身のため古くから滝野川村鎮守である当社は胡蝶しのぶの産土神(生まれた土地の守護神)と云う事になる。

神楽殿の近くに木柱。

「蟲柱 胡蝶しのぶ産土神」と記された柱で、正に鬼滅ファン向けに整備された一画。

「蟲柱 胡蝶しのぶ産土神」と記された柱で、正に鬼滅ファン向けに整備された一画。

ちなみに胡蝶しのぶの背丈に合わせているのもポイント。

ちなみに胡蝶しのぶの背丈に合わせているのもポイント。

こうした事から絵馬掛には鬼滅ファン、胡蝶しのぶファンからの奉納も多い。

『鬼滅の刃』の登場人物の多くは東京出身であるためこうした聖地を巡る人々も多いと云う。

『鬼滅の刃』の登場人物の多くは東京出身であるためこうした聖地を巡る人々も多いと云う。

社務所前にもファンたちによる奉納品。

社務所前にもファンたちによる奉納品。

開催日:2022年・2023年・2024年の2月23日(祝)

2月24日が胡蝶しのぶの誕生日に公式設定されている事もあり、前日(祝日)の2月23日に当社境内にて生誕祭イベントを開催。

『もしも〜し!滝野川の八幡さまに集まってくだ祭』といったイベントで奉納歌舞・飲食・物販・当日限定の記念御朱印の授与・刀鍛冶の銘切実演などが行われ大賑わいとなった。

詳細はイベントTwitterにて。

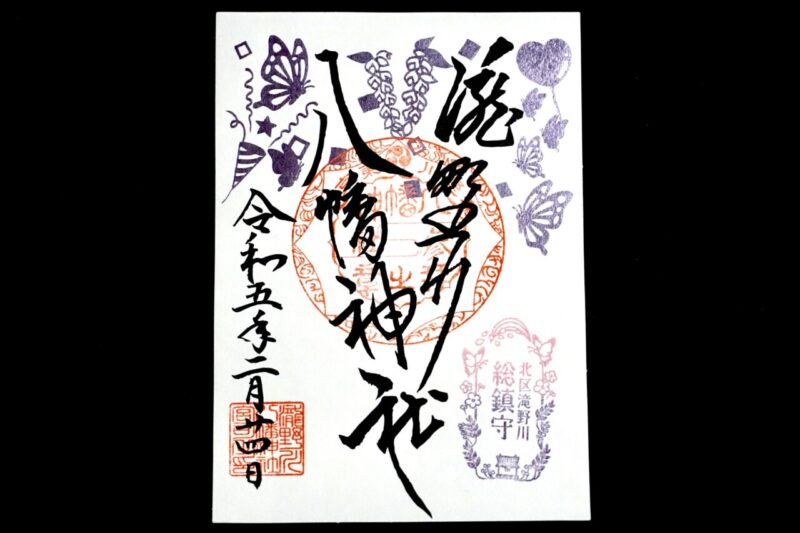

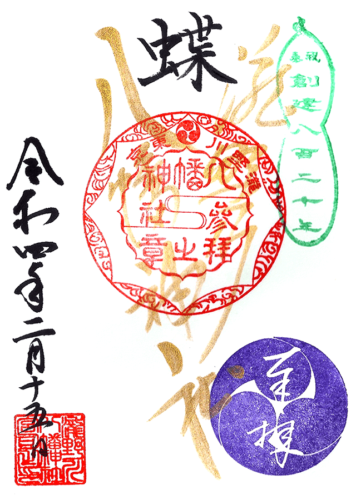

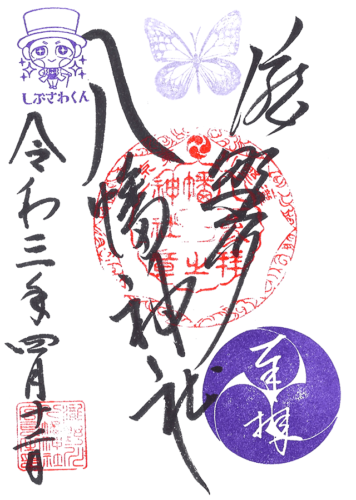

2023年のイベント限定御朱印。

紫の箔押し仕様で胡蝶しのぶ誕生日の2月24日に頂いたもの。

紫の箔押し仕様で胡蝶しのぶ誕生日の2月24日に頂いたもの。

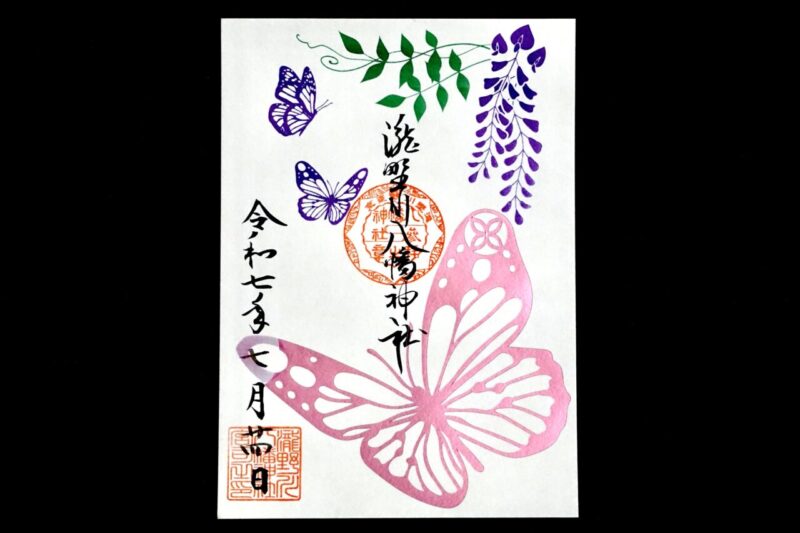

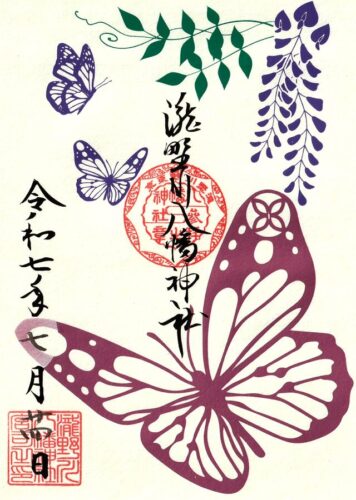

2025年7月には劇場版『鬼滅の刃 無限城編』の公開に先立って蝶の箔押し御朱印も。

ピンクと紫の蝶に藤の花と、どことなく胡蝶しのぶを想起させるデザイン。(限定1,000枚の授与)

ピンクと紫の蝶に藤の花と、どことなく胡蝶しのぶを想起させるデザイン。(限定1,000枚の授与)

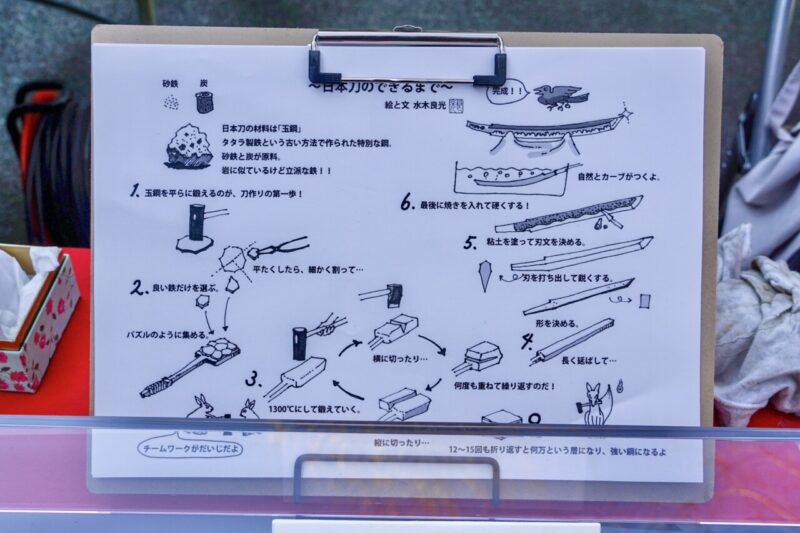

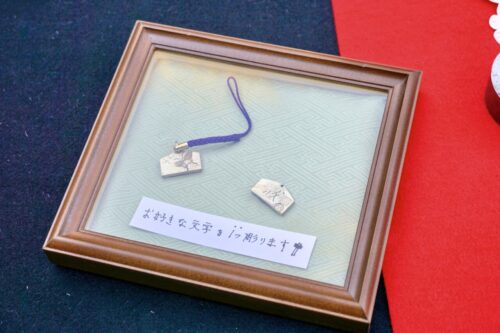

刀鍛冶による日輪刀の奉納鍛錬・銘切まもり

こうした胡蝶しのぶ産土神としての縁もあり2021年4月11日には疫病終息祈念として刀鍛冶による日輪刀の奉納鍛錬が行われた。

特定月15日の月次祭などでは刀鍛冶の実演や日輪刀の展示も。

こちらは2021年12月15日(月次祭)に参拝した際の様子。

こちらは2021年12月15日(月次祭)に参拝した際の様子。

刀鍛冶による胡蝶しのぶの日輪刀。

刀鍛冶による胡蝶しのぶの日輪刀。

滅殺の銘。

滅殺の銘。

日本刀を作る際に仕様される玉鋼。

日本刀を作る際に仕様される玉鋼。

日本刀ができるまでの説明書きもあり、色々と直接教えて下さり有り難い。

日本刀ができるまでの説明書きもあり、色々と直接教えて下さり有り難い。

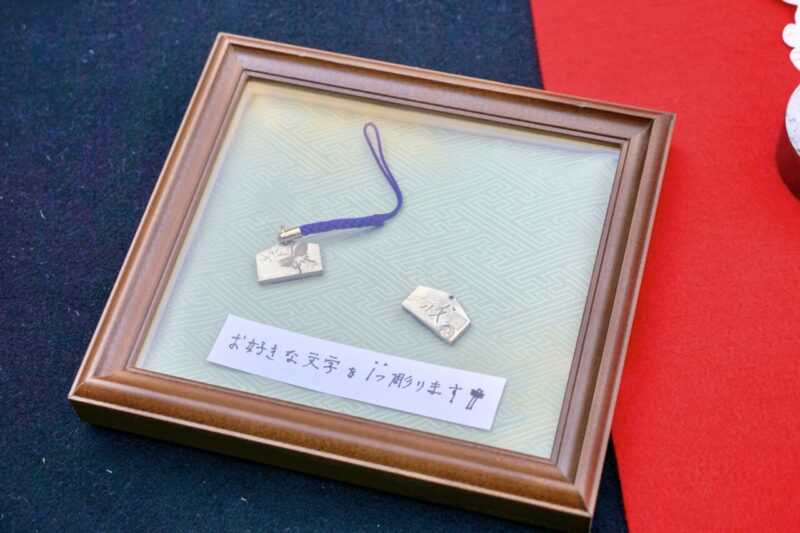

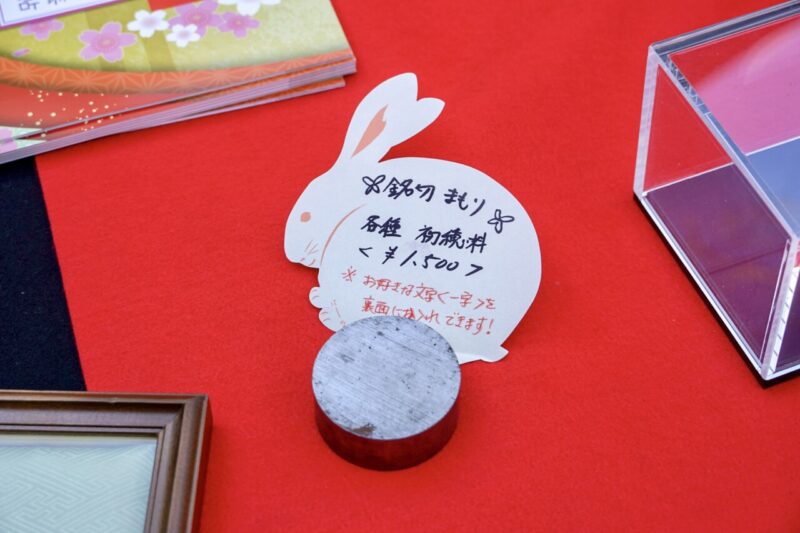

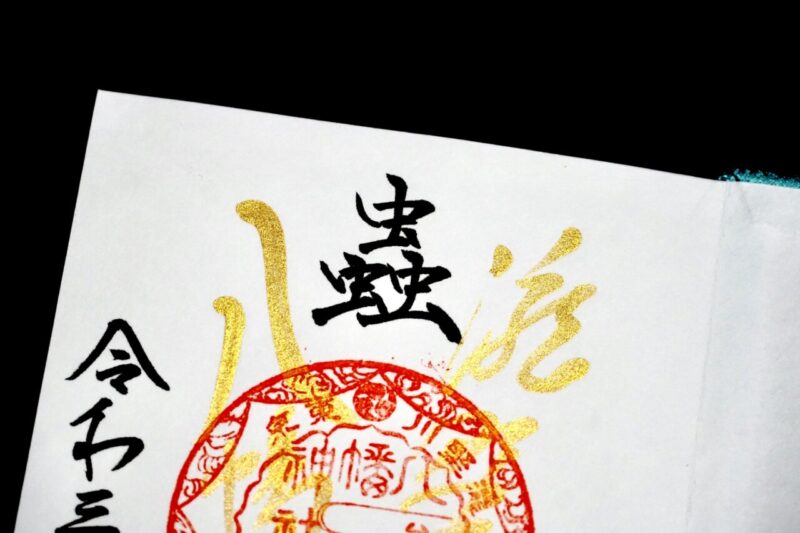

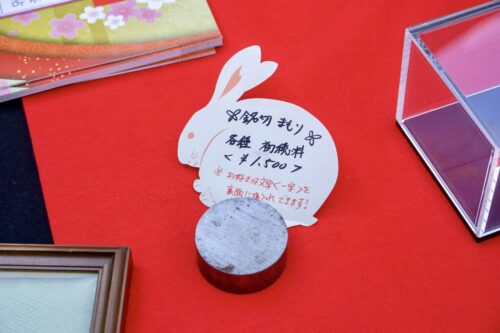

筆者が参拝した12月15日は刀鍛冶による銘切まもりも。

絵馬型に好きな文字を1つ彫ってくれるとのこと。

絵馬型に好きな文字を1つ彫ってくれるとのこと。

2021年当時は初穂料1,500円で物凄いお得。(刀鍛冶の方の作品は基本万単位で販売)

2021年当時は初穂料1,500円で物凄いお得。(刀鍛冶の方の作品は基本万単位で販売)

その場で実演形式で彫ってくれる。

その場で実演形式で彫ってくれる。

表面には蝶の姿。

表面には蝶の姿。

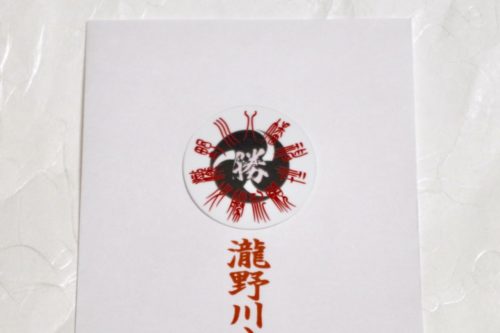

蟲柱から「蟲」の1字を彫って頂いた。

蟲柱から「蟲」の1字を彫って頂いた。

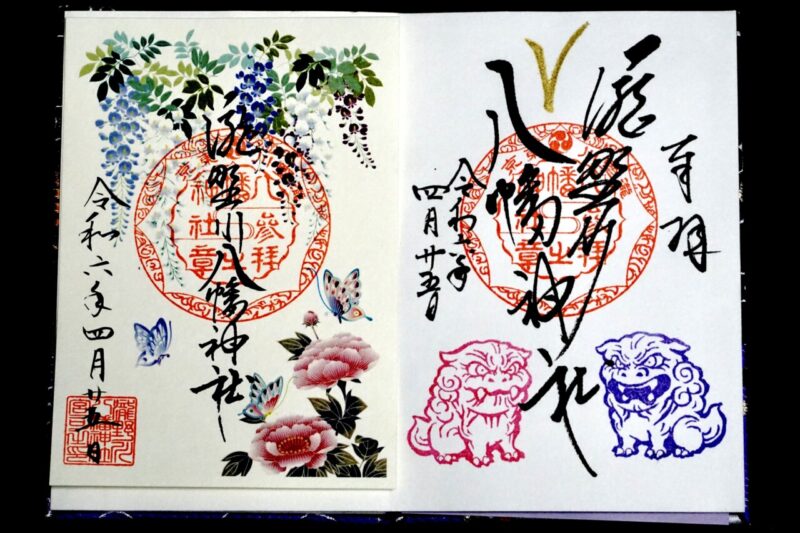

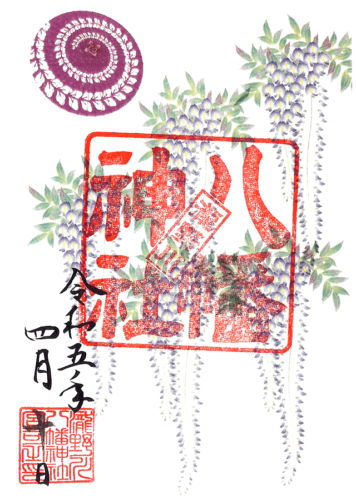

小さな藤棚や鉢増えの藤

藤の季節になると神楽殿の前に藤の鉢植え。(2023年撮影)

『鬼滅の刃』の作中でも登場する藤。

『鬼滅の刃』の作中でも登場する藤。

藤がよく似合う。

藤がよく似合う。

神楽殿の裏手には小さな藤棚を整備。

見上げる形で鑑賞ができる。

見上げる形で鑑賞ができる。

藤の時期に参拝するのもオススメ。

藤の時期に参拝するのもオススメ。

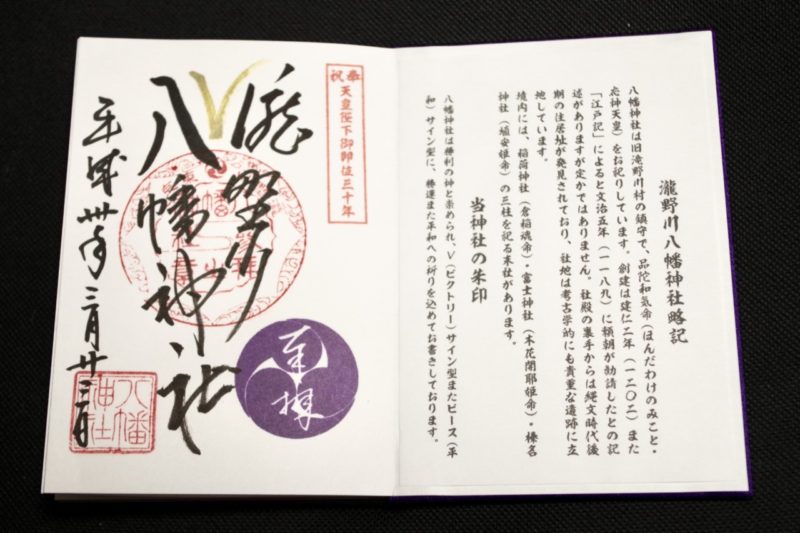

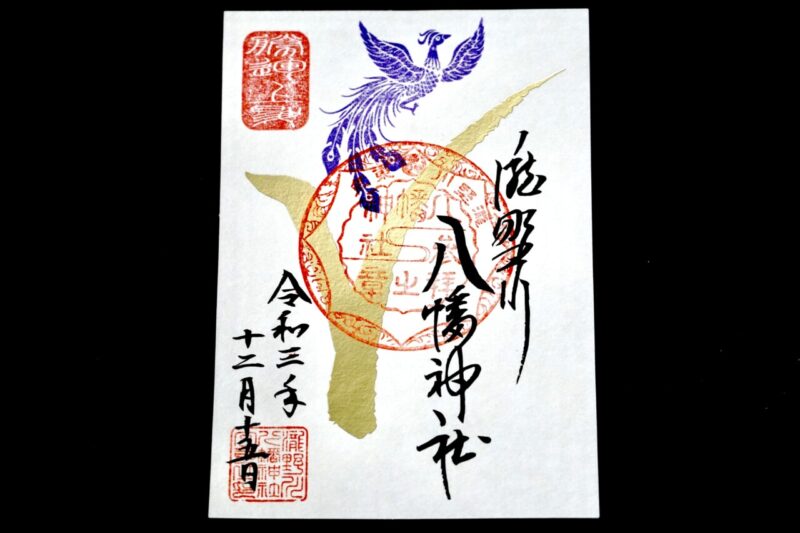

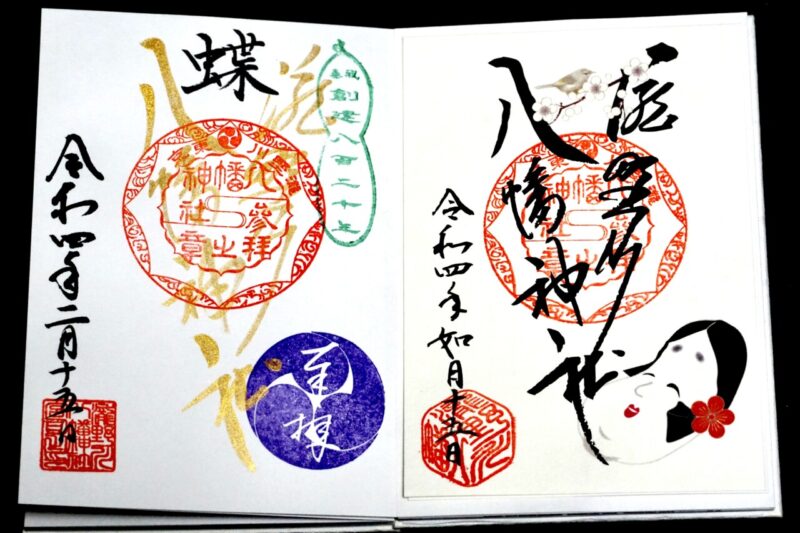

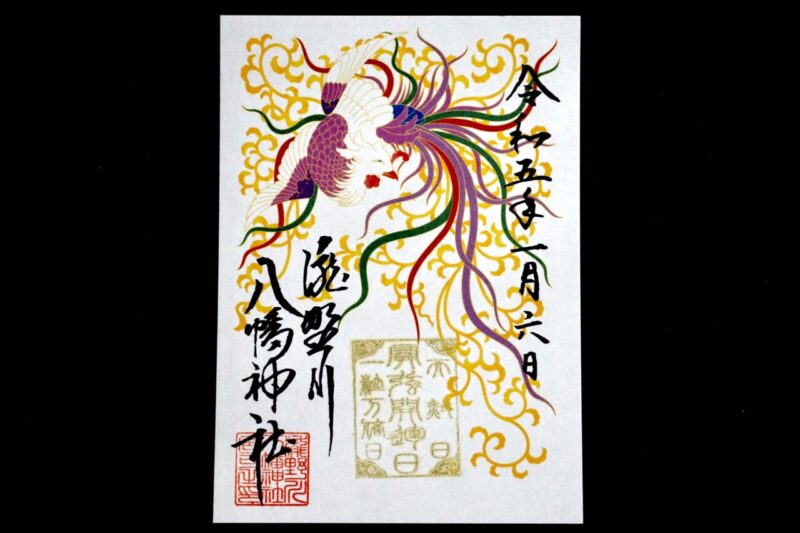

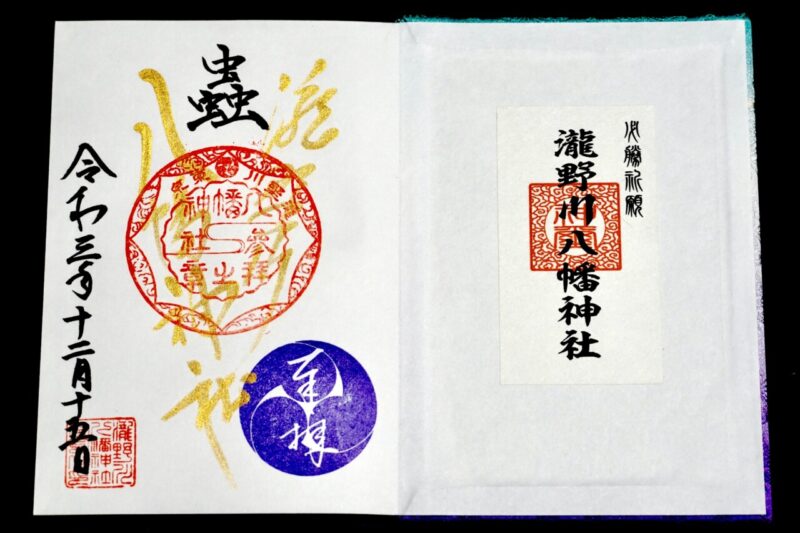

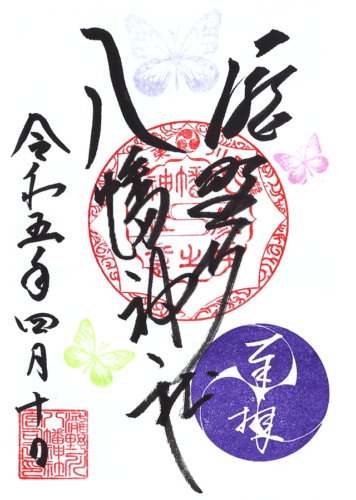

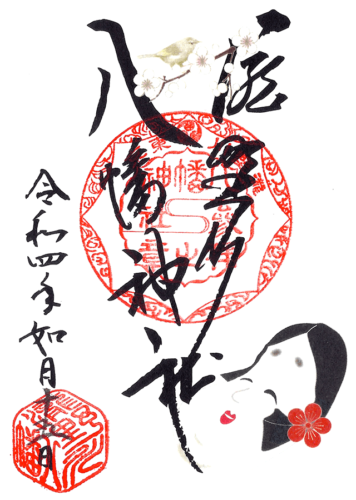

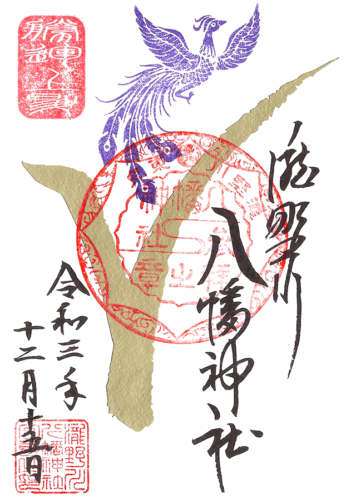

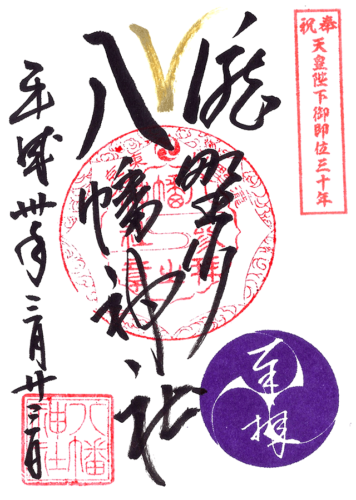

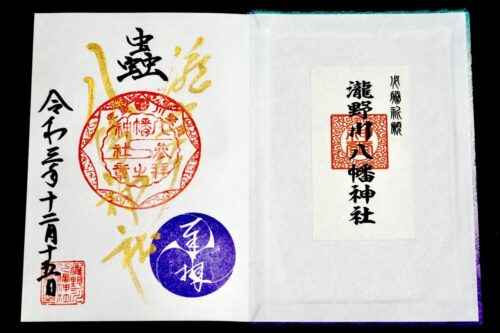

V字御朱印・藤色蝶の御朱印・限定御朱印も

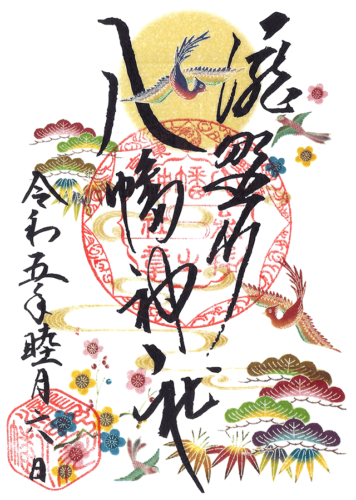

2017年より個性的な御朱印を用意するようになり話題に。

「瀧野川八幡神社」とV字型で墨書きされ、その上には金のVマークが特徴。

「瀧野川八幡神社」とV字型で墨書きされ、その上には金のVマークが特徴。

八幡神社は勝利の神と崇められ、V(ビクトリー)サイン型またピース(平和)サイン型に、勝運また平和への祈りを込めてお書きしているとのこと。

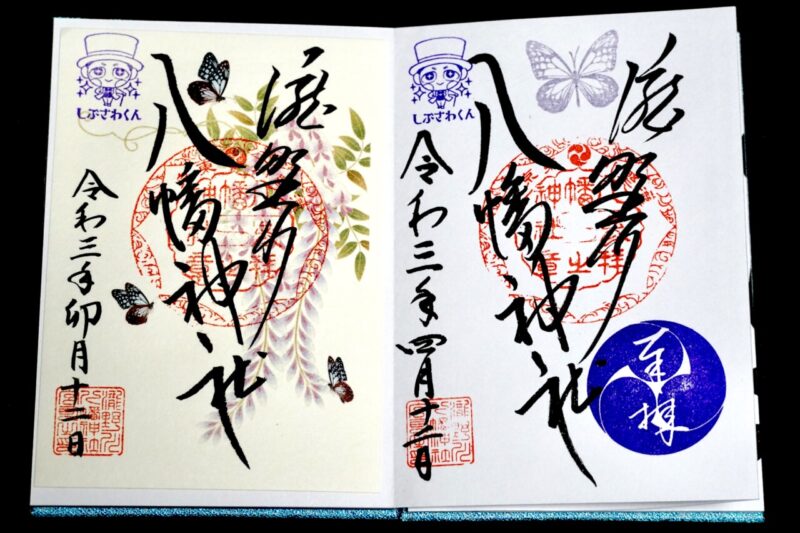

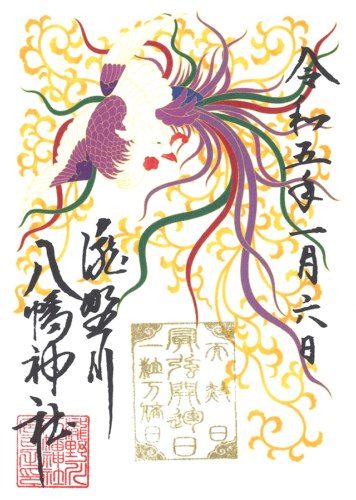

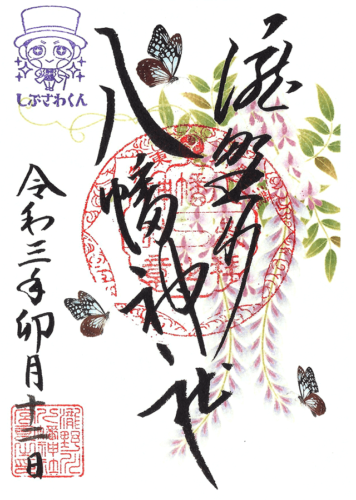

更に上述したように胡蝶しのぶの産土神と云う事で、2021年3月より藤色の蝶の御朱印も用意。

右が通年授与の藤色の蝶の御朱印で、左が2021年卯月限定の藤と蝶の御朱印。

右が通年授与の藤色の蝶の御朱印で、左が2021年卯月限定の藤と蝶の御朱印。

2021年12月に頂いた金の箔押し御朱印。

2021年12月に頂いた金の箔押し御朱印。

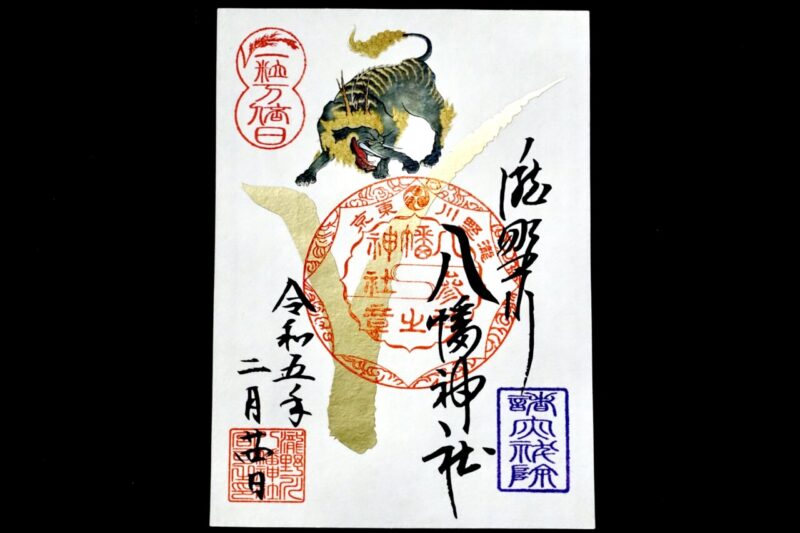

2023年1月より金の箔押し御朱印のデザインが変更になり獏の仕様に。

2023年1月より金の箔押し御朱印のデザインが変更になり獏の仕様に。

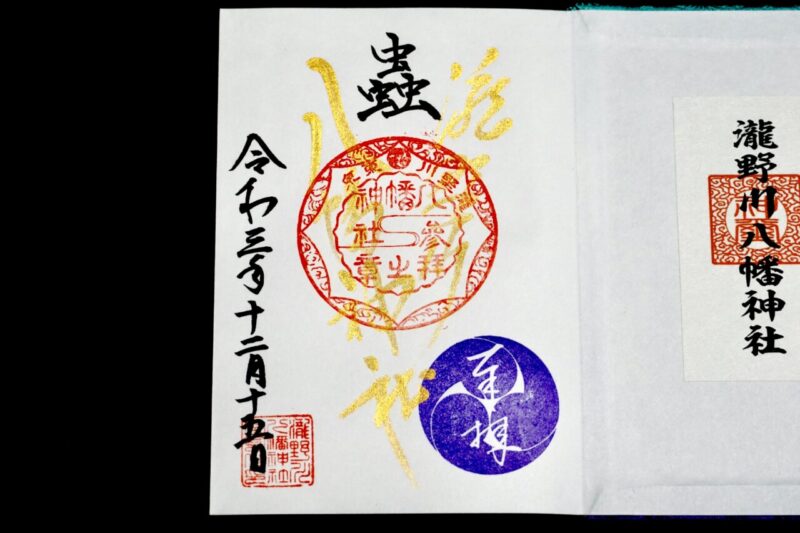

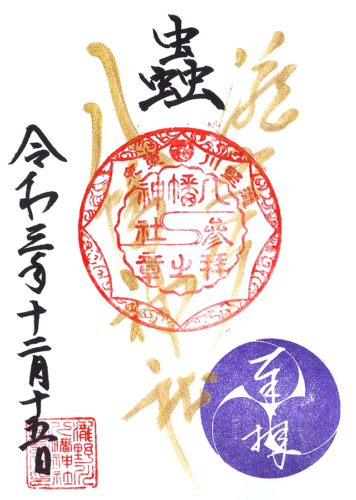

特定月の15日限定!文字を指定できる月次祭限定御朱印

毎月1日・15日は月次祭の限定御朱印として金字の御朱印を授与。

金字で社号が入りVの部分が「勝」の字になる。

更に特定月(2月・3月・4月・6月・7月・8月・10月・12月)の15日は「勝」の文字を1文字自由に指定可能。

こちらは筆者が指定した「蟲」の文字。

こちらは筆者が指定した「蟲」の文字。

他にも好きな漢字を自由に指定できるのが有り難い。

他にも好きな漢字を自由に指定できるのが有り難い。

2022年2月15日には蝶を指定。

2022年2月15日には蝶を指定。

2月15日・3月15日・4月15日・6月15日・7月15日・8月15日・10月15日・12月15日

毎月25日は狛犬御朱印

毎月25日は狛犬仕様の御朱印を頂ける。

右が狛犬御朱印で当社の狛犬の特徴であるぎょろっとした目をうまくデフォルメ化。

右が狛犬御朱印で当社の狛犬の特徴であるぎょろっとした目をうまくデフォルメ化。

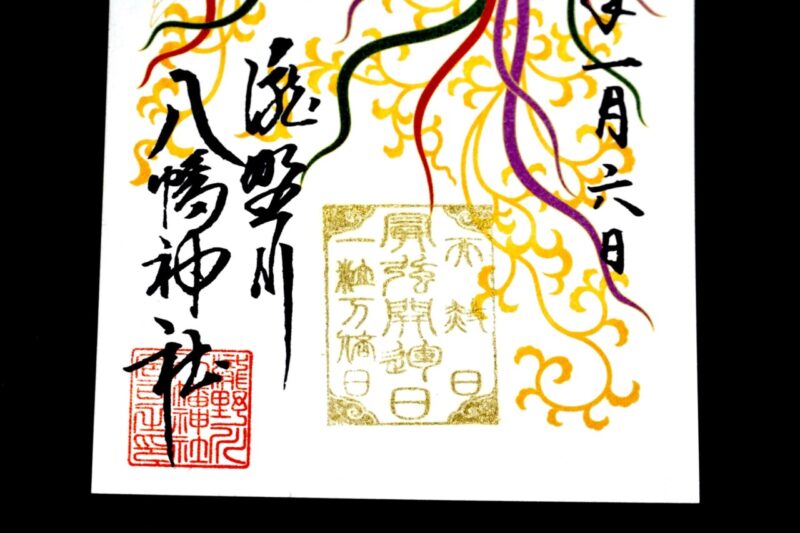

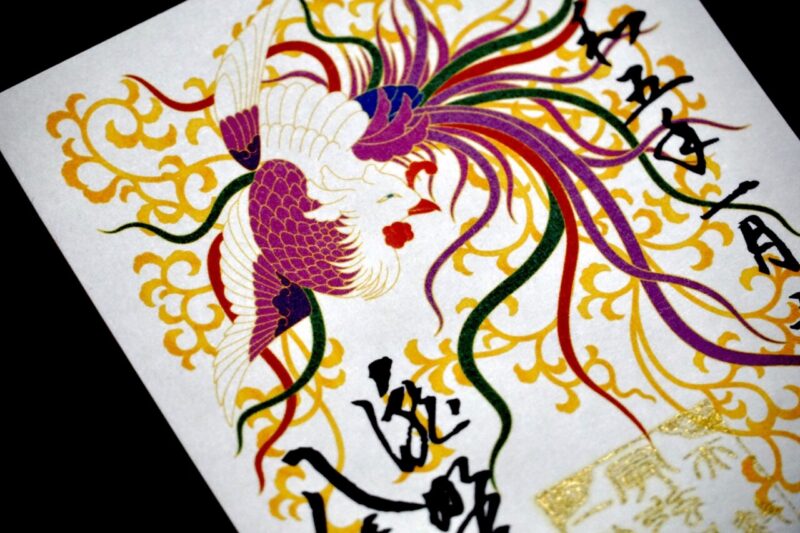

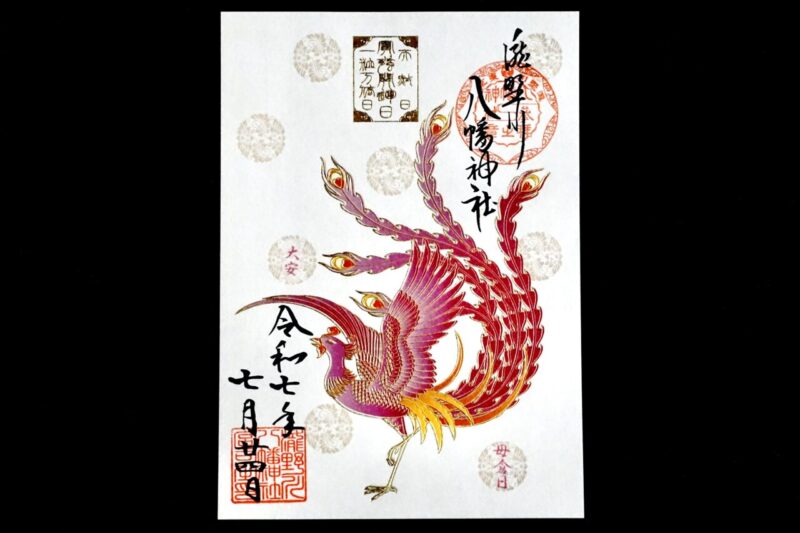

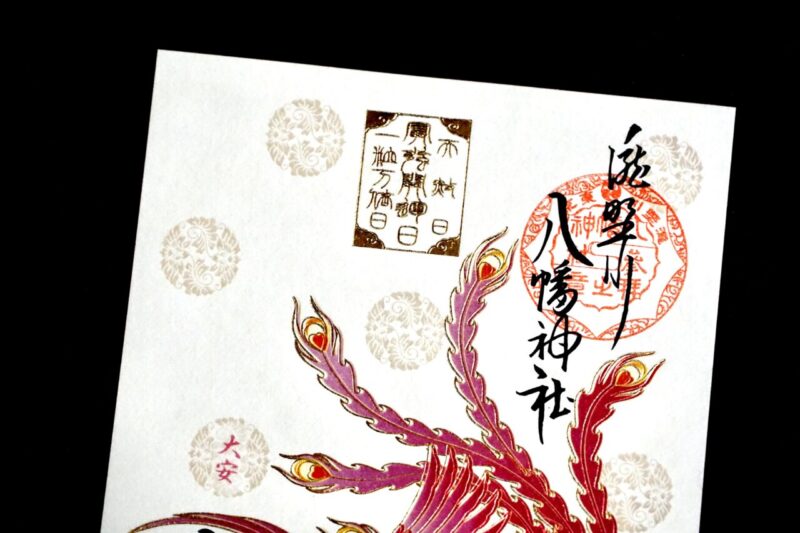

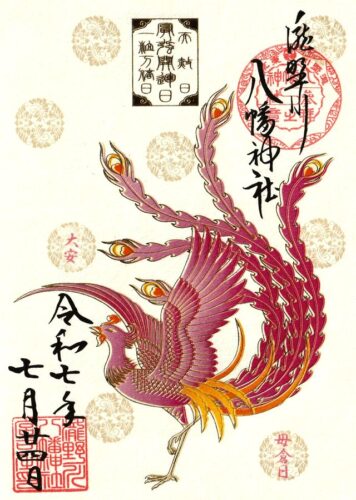

一粒万倍日と天赦日が重なる最強開運日限定御朱印

開運日と云われる一粒万倍日と天赦日。

「一粒の籾が万倍にも実り立派な稲穂になる」と云う意味合い。

一粒万倍日は何事を始めるにも良い吉日とされる。

「天が万物の罪を赦す日」とされる。

この日に始めたことは全て成功するとも云われる大吉日。

この一粒万倍日と天赦日が重なる日が最強開運日。

年に数回だけの大大吉日。

この最強開運日限定の御朱印を用意。(デザインは毎回違う)

いかにも縁起良さそうな御朱印。

いかにも縁起良さそうな御朱印。

天赦日・一粒万倍日・最強開運日の金印。

天赦日・一粒万倍日・最強開運日の金印。

年に数日だけの限定御朱印なのでタイミングが合う場合は参拝するのもよいだろう。

年に数日だけの限定御朱印なのでタイミングが合う場合は参拝するのもよいだろう。

こちらは2025年の最強開運日に頂いた御朱印。

金の箔押しの豪華仕様。

金の箔押しの豪華仕様。

天赦日・一粒万倍日・最強開運日の金印も箔押し仕様に。

天赦日・一粒万倍日・最強開運日の金印も箔押し仕様に。

3月10日・7月24日・10月6日・12月21日

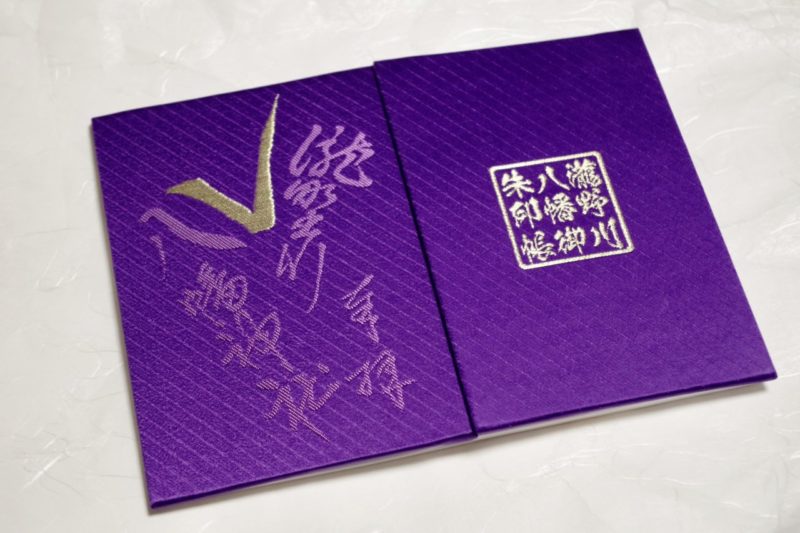

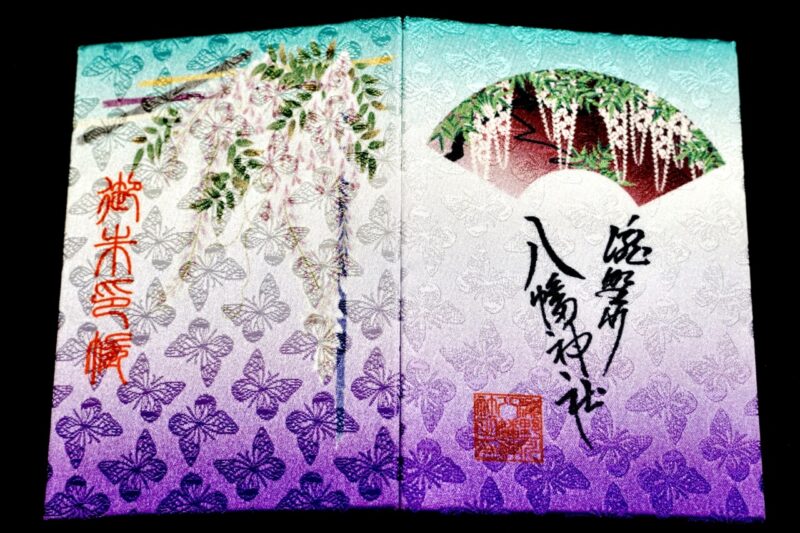

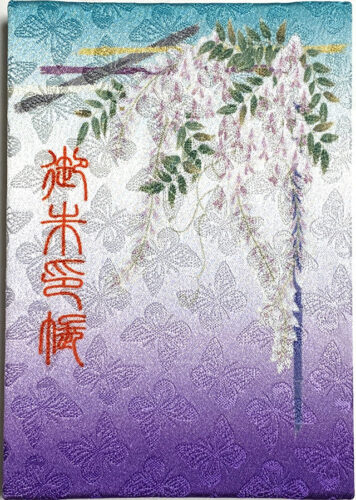

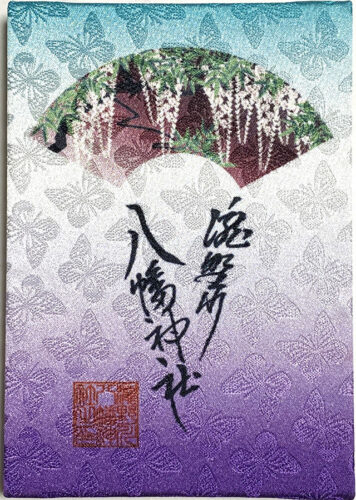

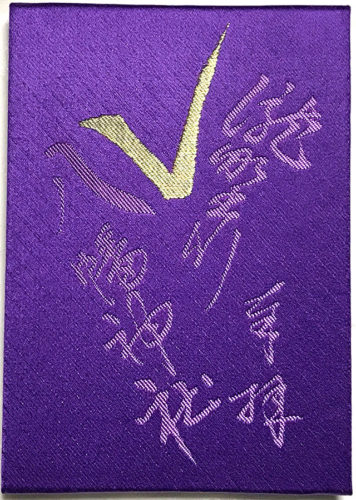

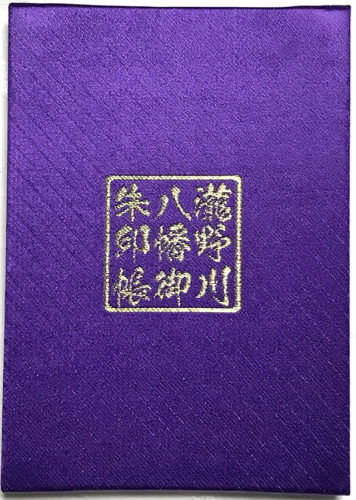

V字御朱印の御朱印帳・藤と蝶の美しい御朱印帳

2018年9月よりオリジナルの御朱印帳を頒布開始。

当社のV字御朱印をデザインしたオリジナルの御朱印帳。

当社のV字御朱印をデザインしたオリジナルの御朱印帳。

以前は紫色とピンク色の2色展開だったが、その後青と白も追加され4色展開。

以前は紫色とピンク色の2色展開だったが、その後青と白も追加され4色展開。

2021年冬より美しい藤と蝶で胡蝶しのぶを想像させる御朱印帳の頒布を開始。

グラデーション仕様のとても美しい御朱印帳。

グラデーション仕様のとても美しい御朱印帳。

最初のページには必勝祈願の御守付き。

最初のページには必勝祈願の御守付き。

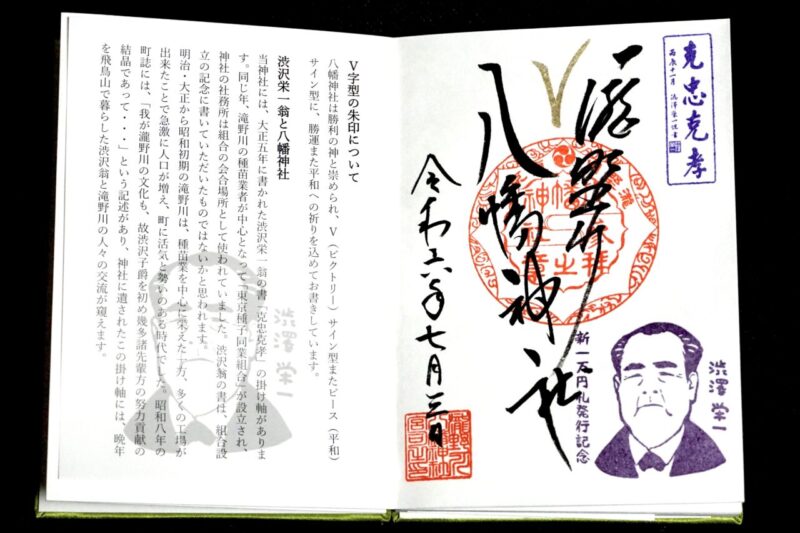

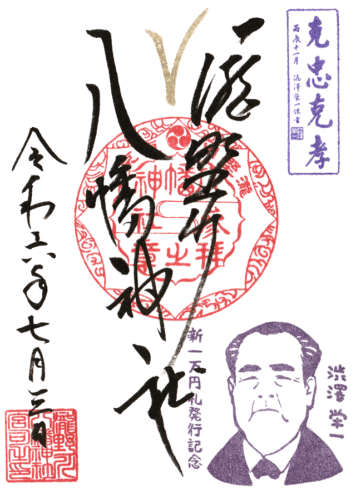

新一万円札発行記念・渋沢栄一翁の御朱印

2024年7月3日の新紙幣発行を記念して新一万円札発行記念・渋沢栄一翁の御朱印を授与開始。

当社には渋沢栄一の書の掛け軸が奉納されていて、その書と渋沢栄一の姿がデザインされた御朱印。

当社には渋沢栄一の書の掛け軸が奉納されていて、その書と渋沢栄一の姿がデザインされた御朱印。

幕末から大正時代にかけての武士・官僚・実業家。

第一国立銀行など多くの銀行の設立を指導した他、東京証券取引所、東京瓦斯、東京海上火災保険、王子製紙、田園都市(現・東急)、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、キリンビール、サッポロビール、東洋紡績、大日本製糖、明治製糖など、多種多様の企業の設立に関わり、その数は500以上と云われていている。

この事から「日本資本主義の父」とも称される他、「私利を追わず公益を図る」の理念を貫き通したため、財閥を作らなかった事でも知られる。

2024年7月3日発行の新一万円札の顔となった。

所感

旧滝野川村の鎮守であった当社。

滝野川は大変古い地名で古代より人の定住があった地である。

そんな滝野川で古くから中心であったのは、当社の旧別当寺「金剛寺」。

「金剛寺」は渓谷の滝や紅葉など、江戸時代には景勝地として庶民から人気を博していて広重が描いた浮世絵の題材にも数多く取り上げられている。

そうした江戸の名所の1つであった「金剛寺」からは多少距離があるものの、当社は農村であった滝野川村の鎮守として地域の方から崇敬を集めたのであろう。

今も手入れされた境内は中々に立派で、戦前の社殿も状態よく現存しているのが喜ばしい。

現在は御朱印にも力を入れており、積極的に活動している事が窺える。

さらに『鬼滅の刃』の聖地としても知られつつあり、作品ファンに向けた境内整備もしてあるため、作品を通して神社に参拝してもらえたらと云う気持ちが伝わる。

地域の信仰と歴史を伝え、現代に合わせて色々と活動する良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※毎月1日と15日の月次祭時に金の御朱印、25日に狛犬の御朱印を授与。

※他にも月替り御朱印や祭事に応じて限定御朱印を用意。(詳細は公式サイトにて)

※誕生日(月)・還暦祝い・結婚記念日の印あり。

※以前は初穂料300円だったが2021年参拝時は500円に変更。

12月25日は「狛犬の御朱印」

12月21日は「最強開運日御朱印」

12月14日-31日まで「滝野川かぶの御朱印」

12月15日は「月次祭限定金字の御朱印」

12月1日-31日まで「月替り御朱印」「七五三御朱印」

10月4日-数量限定で「蝶の切り絵御朱印」

※1,000枚限定。ミニ御朱印帳見開きサイズ。最新情報は公式Instagramにて。

- 2025年最強開運日

- 箔押し蝶

- 新一万円札発行記念・渋沢栄一翁

- 狛犬

- 2024年藤

- 2023年藤

- 通常/藤色蝶

- 胡蝶しのぶ生誕祭イベント限定

- 金の箔押し

- 2023年最強開運日

- 2023年睦月

- 月次祭限定/蝶指定

- 2022年如月

- 月次祭限定/蟲指定

- 金の箔押し/旧

- 2021年卯月/藤と蝶

- 通常/藤色蝶

- 通常

御朱印帳

蝶と藤のオリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

2021年冬より頒布開始した新しい御朱印帳。

美しい藤と蝶をデザインしていてグラデーションの色合いもとても綺麗。

裏面には当社のV字型御朱印もデザイン。

藤と蝶は当社が『鬼滅の刃』に登場する蟲柱・胡蝶しのぶの産土神であることに由来。

最初のページに必勝祈願御守付き。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 必勝祈願御守

V型御朱印のオリジナル御朱印帳

初穂料:1,500円

社務所にて。

2018年9月よりオリジナルの御朱印帳を頒布開始。

当社の個性的なV型御朱印をデザインしたもの。

当初は紫色とピンク色の2色展開だったが青と白も追加され4色展開に。

別デザインで印伝風御朱印帳も用意。

※筆者が頂いた時は初穂料1,200円だったが現在は1,500円に変更。

- 表面

- 裏面

- 社務所掲示

授与品・頒布品

バイク用交通安全ステッカー

初穂料:800円

社務所にて。

2022年7月より頒布開始になったバイク用交通安全ステッカー。

宮司さんの彫った猿田彦をイラストとしてデザイン。

白と黒の2色展開。

銘切まもり

初穂料:1,500円

刀鍛冶による実演。

2021年12月15日の月次祭でいらした刀鍛冶による実演。

好きな字を1字その場で彫って下さった。(筆者は蟲の字を指定)

- 銘切まもり

- 銘切まもり/蟲指定

- 展示

- 展示

- 実演

- 展示

勝ステッカー

初穂料:200円

社務所にて。

参拝情報

参拝日:2025/07/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2024/07/03(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/25(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/10(御朱印拝受)

参拝日:2023/02/24(御朱印拝受)

参拝日:2023/01/06(御朱印拝受)

参拝日:2022/02/15(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2021/12/15(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2021/04/12(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/03/23(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

コメント