目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧新町村(新町・桜新町)鎮守のお稲荷様

東京都世田谷区新町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、旧世田ヶ谷村の枝郷・新町村(現在の新町・桜新町)の鎮守。

近隣の生活道路を兼ねた長い参道が特徴的で、戦前の社殿が現存。

昭和中期に境内の古木にふくろうが住み着いていた事から、境内には「ふくろうのお社」が建立され崇敬を集めている他、フリーマーケットとして「ふくろう祭り」が2回開催。

漫画『ぎんぎつね』に登場する冴木稲荷神社のモデル神社の一社である事から、社務所には作者のサイン色紙、御朱印には作者描き下ろしで奉納された印判も押印されるなど、作品のファンにも知られている。

神社情報

久富稲荷神社(ひさとみいなりじんじゃ)

御祭神:宇迦之魂命・大宮女命・猿田彦命

社格等:─

例大祭:10月第1土・日曜

所在地:東京都世田谷区新町2-17-1

最寄駅:桜新町駅

公式サイト:https://hisatomi-inari.com/

御由緒

久富稲荷神社の御鎮座は四百有余年前。正確な資料は現存していませんが、江戸中期に編まれた「新編武蔵風土記稿」に”新町村五十戸の鎮守”と記された一説、参道の巨木(現在無し)の年輪から四百年以上は経っている事がわかります。この地の五穀豊穣を祈念して稲荷神社を建立したと思われます。現在のお社は、昭和四年一月に改築を企画され、氏子の方々より寄付の募集を行い約三年をかけ、昭和六年十一月二十二日に遷座祭りが行われました。その年の祭禮は、一週間にわたり執り行われ、今でも氏子の方々の語りぐさになっています。

伊富稲荷神社は、旧新町3丁目(現在桜新町)の神様としてお祀りされました。由来などは不明です。

例大祭は二社一緒に行っています。(頒布のリーフレットより)

歴史考察

世田ヶ谷村の枝郷であった新町村とその鎮守

社伝によると創建年代は不詳。

江戸時代の当地は世田ヶ谷村の枝郷「新町村」という集落であった。

新田開発によって元の村から分出した集落の事。

世田ヶ谷村には、江戸時代に開墾された地が多く、新町村の他に、弦巻村・経堂在家村・用賀村といった枝郷が存在していた。

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には新町村についてこう書かれている。

(世田ヶ谷村枝郷・新町村)

此村は萬治元年に井伊掃部頭に賜われりと按するに、本村は元和十年掃部頭直孝に賜はりければ、萬治元年に賜はりしと云こといふかし、恐らくは萬治年中に開墾せしものならんか今に井伊氏の所領たり。家別五十軒なり。(一部抜粋)

新町村が開墾されたのは江戸初期の万治年間(1658年-1661年)と記されている。

近江国彦根藩主・井伊家の所領であり、50戸ほどの集落であった。

近江国(現・滋賀県)彦根藩主・井伊家の宗家が称した呼び名。

当地は万治元年(1658)に彦根藩二代藩主・井伊直孝(いいなおたか)の所領になった。

子孫には安政の大獄で知られる井伊直弼(いいなおすけ)がいる。

当社は、五穀豊穣の神とされる稲荷神を祀る事からも、新町村が開墾された際に鎮守とされたと推定でき、少なくとも江戸時代前期には創建していたのであろう。

新編武蔵風土記稿に記された当社

同じく『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(世田ヶ谷村枝郷・新町村)

稲荷社

除地凡三畝許。村内の鎮守なり。本社一間四方、拝殿は九尺に二間。勧請の年歴詳ならず。往還の南の傍に華表あり。それより二町程を隔て遥むかひび本社たてり。祭礼は九月十四日なり。昔は二十七日に興行せしといふ。

世田ヶ谷村枝郷・新町村の「稲荷社」と記されているのが当社。

村の鎮守とあり、50戸ほどの集落であった新町村の鎮守とされた。

「往還の南の傍に華表」とあり、往還(街道)の南に、華表(石鳥居)があった。

この往還とは大山道(現・旧玉川通り)の事で、そこから2町程(約218m)ほど参道が続いていたと記してある。

この事から今の長い参道は古くからあった事が窺える。

この事から今の長い参道は古くからあった事が窺える。

「大山阿夫利神社」(現・神奈川県伊勢原市)への参詣者が通った古道の総称。

「大山阿夫利神社」は、雨乞いの聖地として江戸町民からの崇敬を集めた。

現在の国道246号線(玉川通り)はかつての大山道の1つとして知られている。

嘉永年間(1848年-1855年)、旧社殿が造営された。

明治以降の当社と新町の歩み

明治になり神仏分離。

当社は無格社であった。

明治二十二年(1889)、市制町村制によって、世田ヶ谷村新町(当地)・上馬引沢村・下馬引沢村・野沢村・深沢村・弦巻村が合併し、駒沢村が成立。

当社は世田谷新町の鎮守とされた。

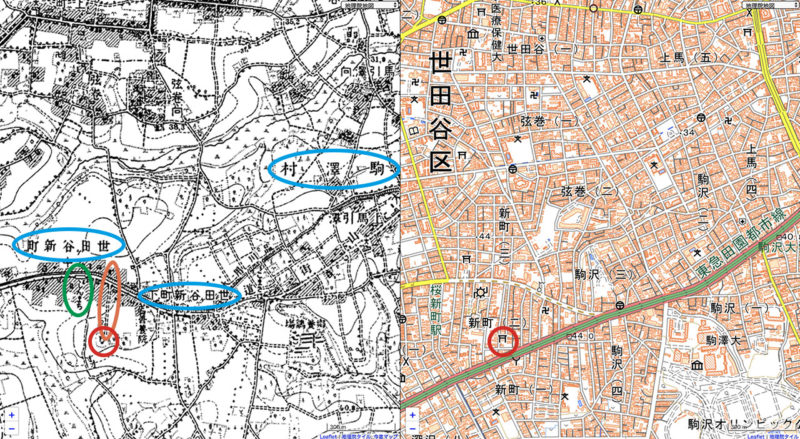

明治四十二年(1909)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲っているのが現在の鎮座地で、今も昔も変わらない。

橙円で囲ったように、明治の地図には当社への長い参道が記されていて、江戸時代の頃から現在に至るまで、変化はあったものの長い参道があった事が窺える。

駒沢村の世田谷新町と呼ばれていた事や、「新町電停(後の桜新町駅)」の名を見る事ができる。

まだ現在の国道246号線(玉川通り)は存在しておらず、当社の北側が大山道(旧玉川通り)であった。

当時はまだ「桜新町」と云う名称を見る事ができない。

明治後期から大正初期にかけて関東初の高級別荘用地である「新町分譲地」が造成され、開発地の通りにソメイヨシノの並木が設けられた。

この桜並木が評判を呼んだ事から、昭和七年(1932)に駅名が新町から桜新町駅に改称、戦後になると桜新町の名称が定着していく。

昭和六年(1931)、現在の社殿が造営。

この年の祭礼は1週間にわたり執り行われ賑わったと云い、戦火を免れ現存。

この年の祭礼は1週間にわたり執り行われ賑わったと云い、戦火を免れ現存。

昭和七年(1932)、世田谷区が成立し、当地は世田谷区新町となる。

当社はそうした新町一帯の鎮守であった。

平成十六年(2004)、「ふくろうの社」が整備。

その後も整備が行われ現在に至る。

境内案内

旧玉川通りから伸びる約250mの長い参道

サザエさんの町として知られる桜新町駅から東へ徒歩数分の距離。

旧玉川通り(かつての大山道)沿いに鳥居と参道。

旧玉川通り(かつての大山道)沿いに鳥居と参道。

石鳥居と社号碑の先には、南へ約250mほど長い参道が伸びる。

石鳥居と社号碑の先には、南へ約250mほど長い参道が伸びる。

近隣住民の生活道路を兼ねた参道。

参道途中には計4基の奉納された朱色の鳥居が立つ。

参道途中には計4基の奉納された朱色の鳥居が立つ。

周囲は住宅街になっていて生活道路を兼ねているものの、今もこうして参道が残されている事が喜ばしい。

周囲は住宅街になっていて生活道路を兼ねているものの、今もこうして参道が残されている事が喜ばしい。

長い参道を進むとその先に石鳥居。

大正十二年九月一日に建立されたと銘あり。

大正十二年九月一日に建立されたと銘あり。

大正期の石鳥居を潜ると境内となり、左手に手水舎。

綺麗に整備されていて、身を清める事ができる。

綺麗に整備されていて、身を清める事ができる。

戦前に造営された社殿が現存

社殿は昭和六年(1931)に造営されたものが現存。

3年をかけ造営されたと云い、この年の祭礼は1週間にわたり執り行われ賑わったと云う。

3年をかけ造営されたと云い、この年の祭礼は1週間にわたり執り行われ賑わったと云う。

バランスの取れた美しい社殿。

バランスの取れた美しい社殿。

拝殿には細かい彫刻が施されており、木鼻には獅子。

拝殿には細かい彫刻が施されており、木鼻には獅子。

扁額にも龍が施されていてとても良い出来。

扁額にも龍が施されていてとても良い出来。

戦火を免れ現存しているのが喜ばしい。

戦火を免れ現存しているのが喜ばしい。

稲荷信仰の神使である神狐像

社殿前には一対の神狐像。

狐は稲荷信仰の神使。

狐は稲荷信仰の神使。

色が塗られ個性的な表情で佇む。

色が塗られ個性的な表情で佇む。

神狐像は南側鳥居の先にも一対。

南側の鳥居は昭和三十年(1955)に奉納されたもので、玉川通り(国道246号線)からはこちらのほうが近い。

南側の鳥居は昭和三十年(1955)に奉納されたもので、玉川通り(国道246号線)からはこちらのほうが近い。

その先にある一対の神狐像は奉納年は分からないが恐らく戦前のものであろか。

その先にある一対の神狐像は奉納年は分からないが恐らく戦前のものであろか。

その先にある一対の神狐像は奉納年は分からないが恐らく戦前のものであろか。

その先にある一対の神狐像は奉納年は分からないが恐らく戦前のものであろか。

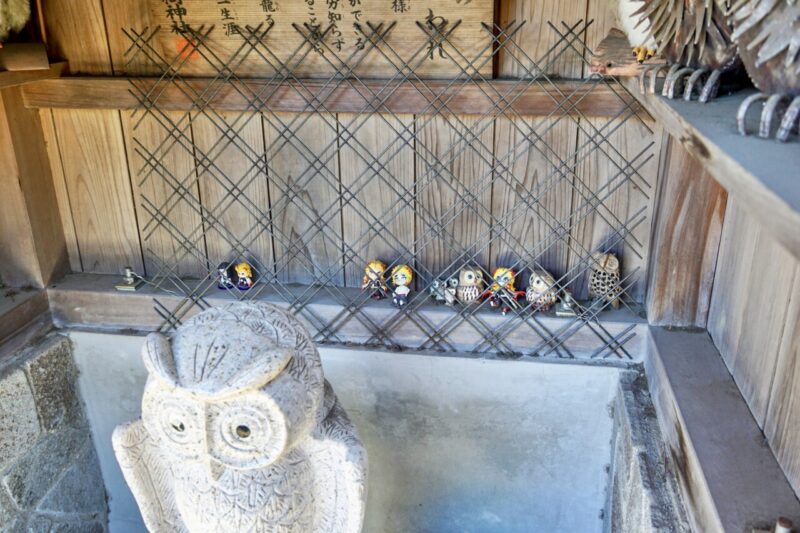

ふくろうの社と年2回のふくろう祭(フリーマーケット)

社殿の向かいに「ふくろうの社」。

平成十六年(2004)に整備された一画。

平成十六年(2004)に整備された一画。

昭和中期にふくろうが住み着いていたと事から建立された。

昭和中期にふくろうが住み着いていたと事から建立された。

様々なふくろうの置物。

様々なふくろうの置物。

昭和中期、当社境内の古木にふくろうが住み着いていた。

参拝の際にふくろうの姿や鳴き声を聞くと「願いが叶った」と云う噂があったと云う。

現在は「ふくろう」に掛けて様々な崇敬を集める。

社務所ではふくろうみくじや絵馬、御守など、ふくろうに因んだ授与品も豊富。

社務所ではふくろうみくじや絵馬、御守など、ふくろうに因んだ授与品も豊富。

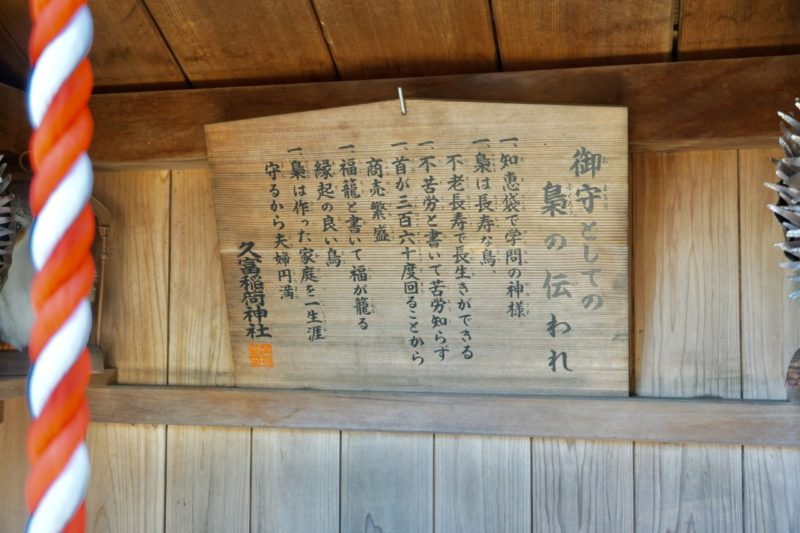

知恵袋で学問の神様

ふくろうは長寿な鳥、不老不死で長生きができる

不苦労と書いて苦労知らず

首が三百六十度回る事から商売繁昌

福籠と書いて福が籠る、縁起の良い鳥

ふくろうは一夫一妻なので、夫婦円満

こうしたふくろうに因み、年2回「ふくろう祭」が行われる。

長い参道にフリーマーケットの出店が行われ、多くの人々で賑わう。

5月第3日曜

11月第3日曜

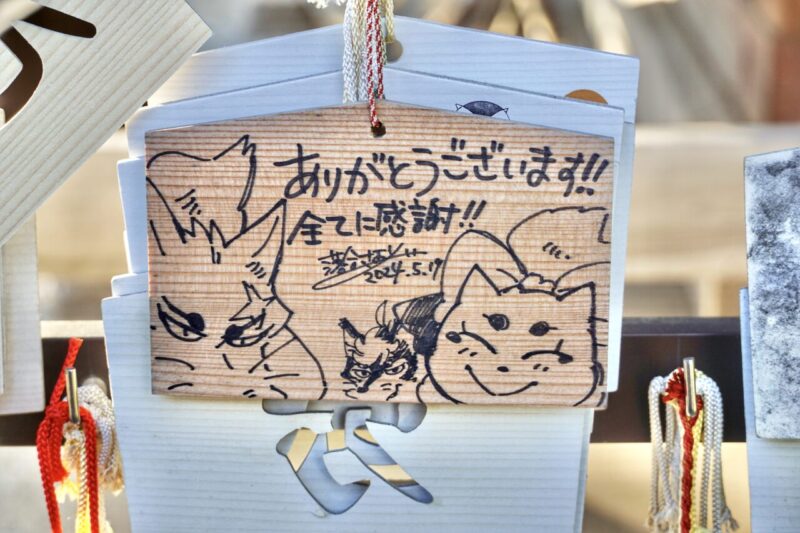

漫画『ぎんぎつね』神社のモデル・サイン色紙や絵馬奉納も

当社は、TVアニメ化もされた漫画『ぎんぎつね』に登場する冴木稲荷神社のモデル神社の一社として知られる。

当社の社務所には作者・落合さより氏のサイン色紙も飾られている。(画像は2024年撮影)

サイン色紙の上に掛けられた絵馬は作者が奉納した絵馬。(下記画像は2018年撮影)

サイン色紙の上に掛けられた絵馬は作者が奉納した絵馬。(下記画像は2018年撮影)

原作ファンにとっては聖地の1つでもあり、多くのファンが訪れると云う。

原作ファンにとっては聖地の1つでもあり、多くのファンが訪れると云う。

2024年奉納の絵馬。

2024年奉納の絵馬。

こちらは2025年奉納の絵馬。

こちらは2025年奉納の絵馬。

拝殿から銀太郎とハルが覗く

2023年頃より拝殿から覗く銀太郎の姿も。

さらにハルの姿。

さらにハルの姿。

意外と気付かれない方も多いのでぜひ拝殿をチェックしてみて欲しい。

意外と気付かれない方も多いのでぜひ拝殿をチェックしてみて欲しい。

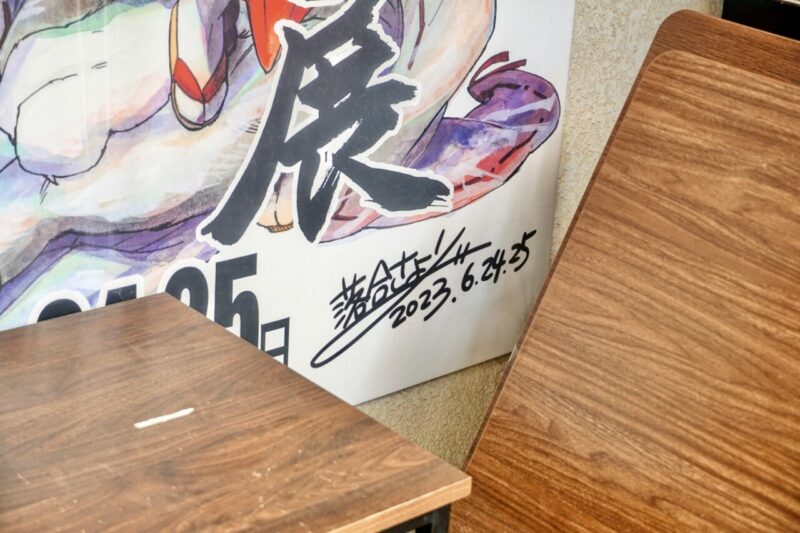

2023年にはぎんぎつね原画展も開催

2023年には落合さより氏による「ぎんぎつね原画展」が当社など桜新町で開催。

社務所にはその名残り。

社務所にはその名残り。

今もこうして繋がりが深いのは嬉しい。

今もこうして繋がりが深いのは嬉しい。

『鬼滅の刃』炎柱・煉獄杏寿郎の産土神

当社が鎮座する新町・桜新町周辺は漫画『鬼滅の刃』の聖地の1つとしてファンが訪れる。

『鬼滅の刃』に登場する炎柱・煉獄杏寿郎の出身地は公式設定で「東京府荏原郡駒澤村(世田谷、桜新町)」と記載。(『鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録』より)

桜新町の鎮守は当社のため煉獄杏寿郎の産土神と云う事ができる。

いつの頃かふくろうの社には煉獄さんなどのフィギュアも。(画像は2023年撮影で2024年参拝時には片付けられている)

いつの頃かふくろうの社には煉獄さんなどのフィギュアも。(画像は2023年撮影で2024年参拝時には片付けられている)

煉獄さんはキャラデザがフクロウによく似ている。

煉獄さんはキャラデザがフクロウによく似ている。

東京府荏原郡駒澤村(世田谷、桜新町)出身のため古くから桜新町周辺の鎮守である当社は煉獄杏寿郎の産土神(生まれた土地の守護神)と云う事になる。

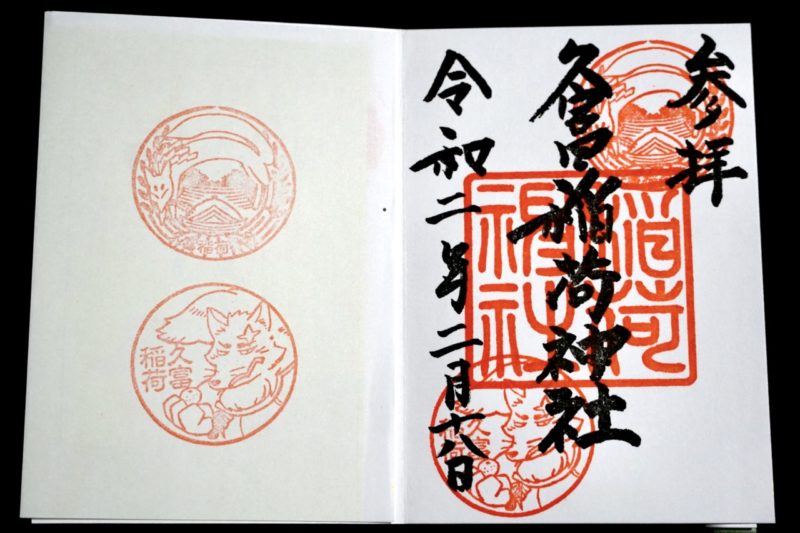

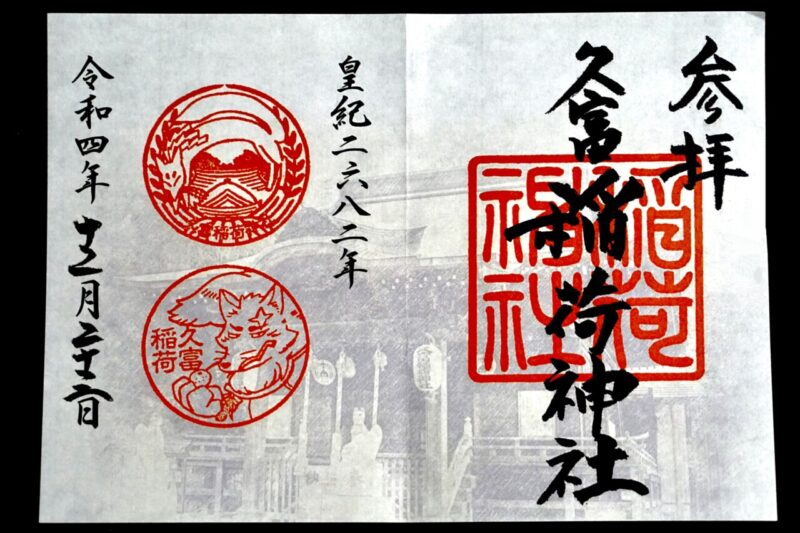

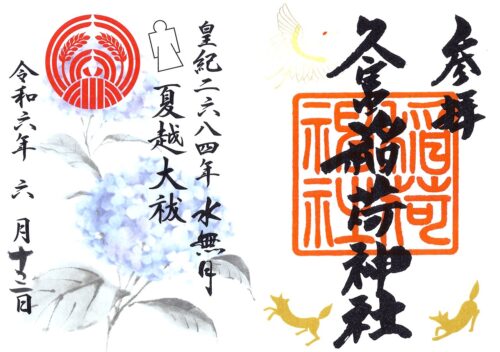

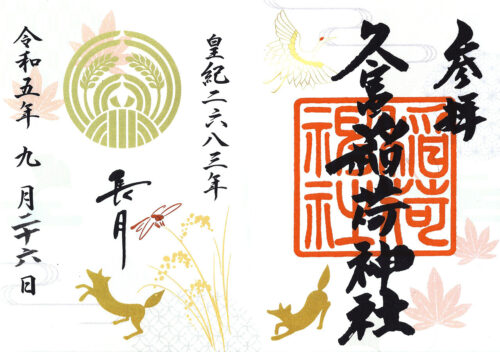

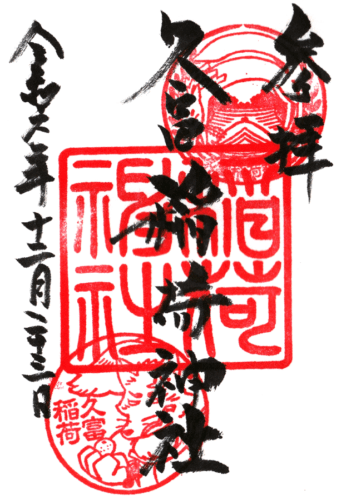

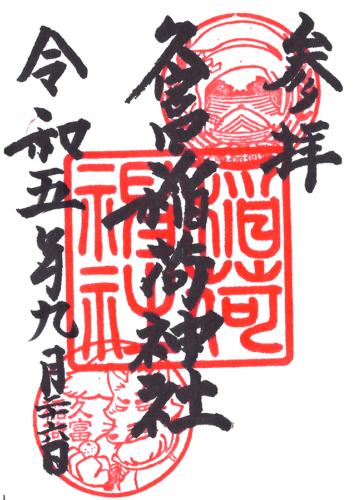

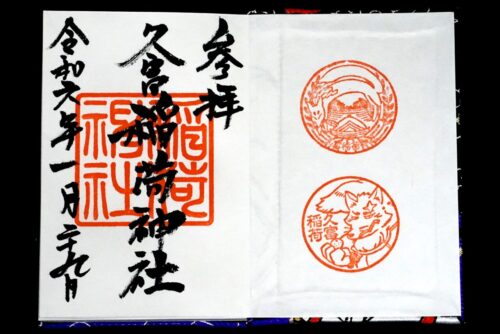

御朱印には銀太郎の印も・限定御朱印

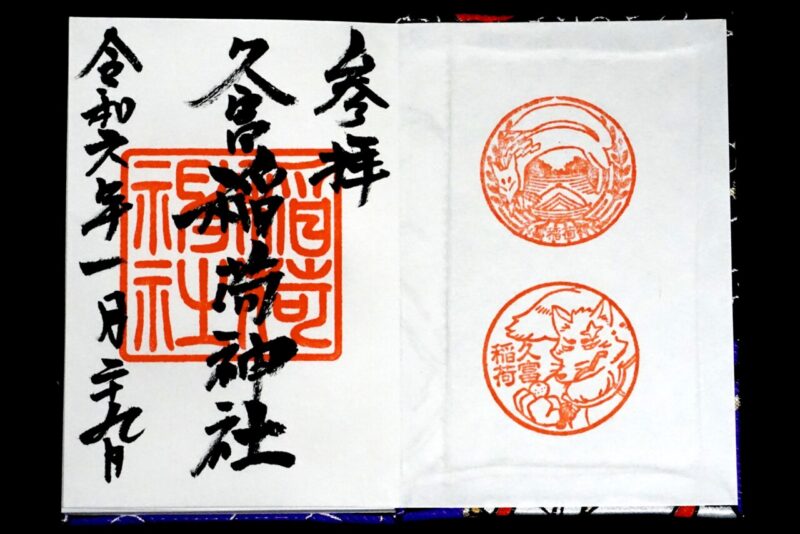

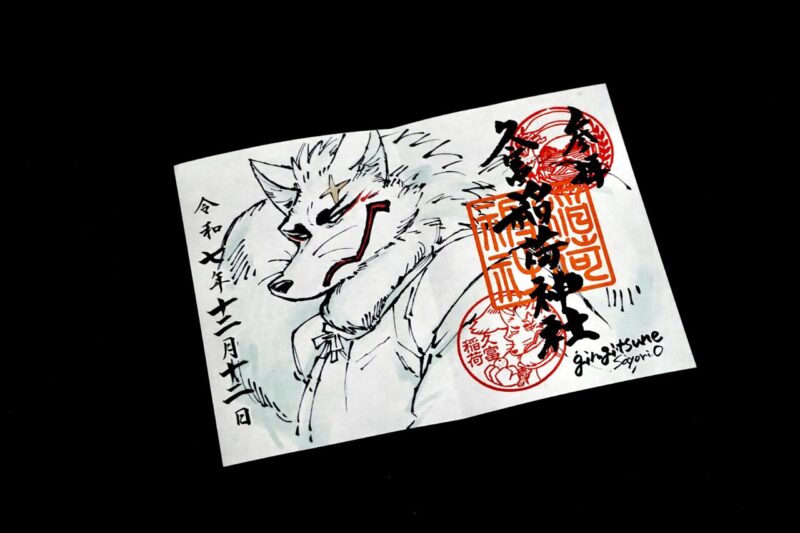

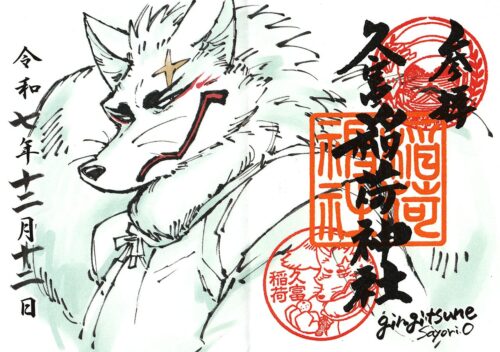

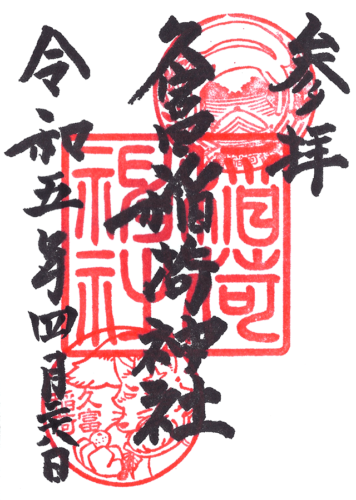

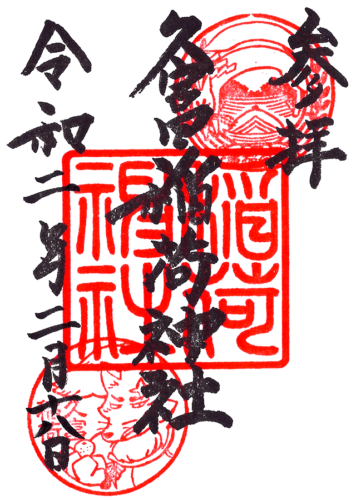

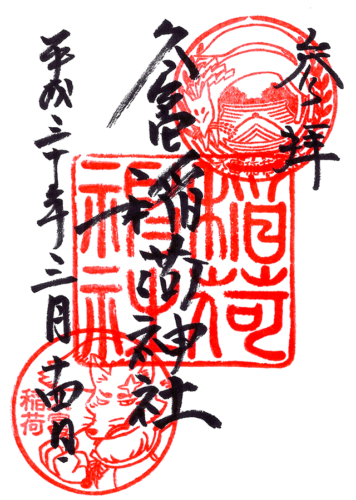

御朱印には「稲荷神社」の印の他、『ぎんぎつね』作者による描き下ろし印判が押される。

集英社によって奉納されたと云い、登場キャラである銀太郎の印判と当社をモチーフにした印判の2種類で、御朱印の他に挟み紙にも同様の印が押されていた。

集英社によって奉納されたと云い、登場キャラである銀太郎の印判と当社をモチーフにした印判の2種類で、御朱印の他に挟み紙にも同様の印が押されていた。

こちらは書き手がいない時などに授与される書き置き御朱印。

こちらは書き手がいない時などに授与される書き置き御朱印。

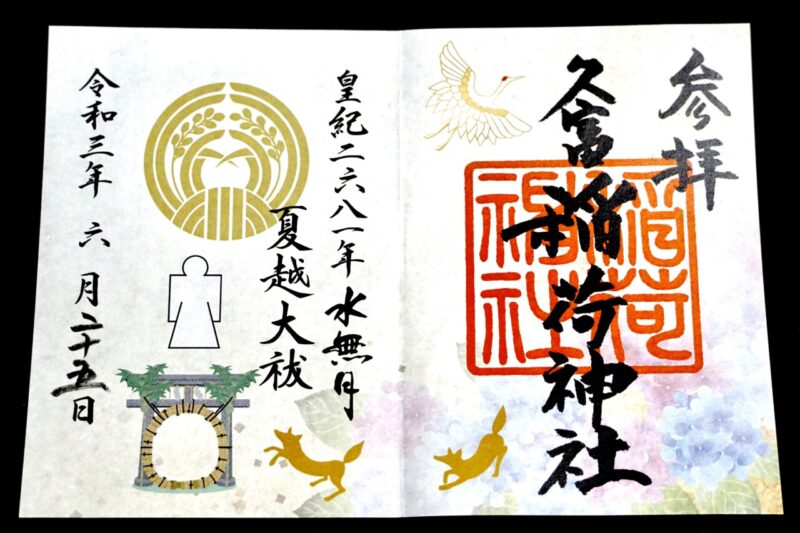

更に現在は季節や祭事に応じて限定御朱印も授与。

2020年2月限定の御朱印は節分や初午といった祭事がデザインされた御朱印。

2020年2月限定の御朱印は節分や初午といった祭事がデザインされた御朱印。

2020年12月限定は年越大祓の文字と12月らしいデザイン。

2020年12月限定は年越大祓の文字と12月らしいデザイン。

2021年6月限定は夏越大祓の茅の輪や形代と紫陽花の御朱印。

2021年6月限定は夏越大祓の茅の輪や形代と紫陽花の御朱印。

2021年12月限定は年越大祓の御朱印。

2021年12月限定は年越大祓の御朱印。

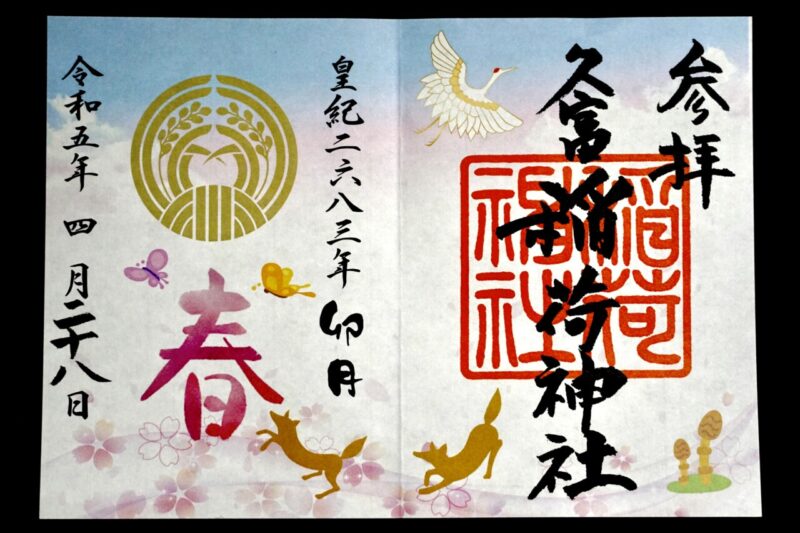

2023年4月に頂いた御朱印。

2023年4月に頂いた御朱印。

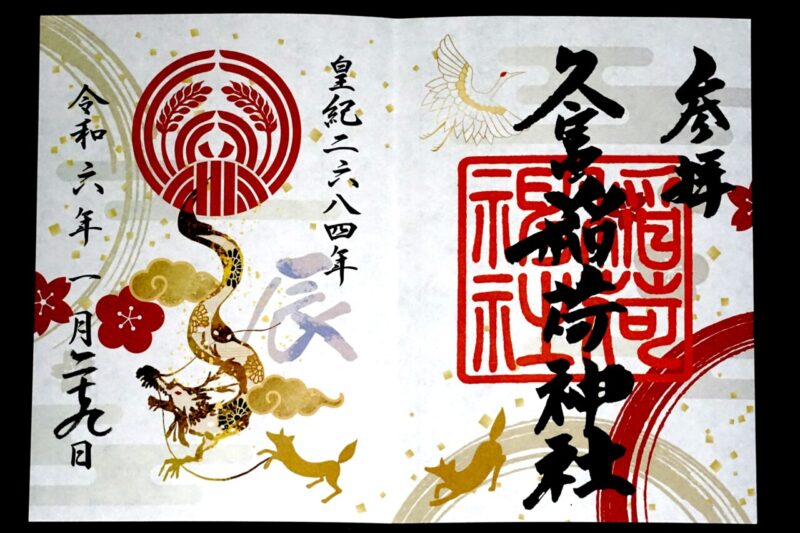

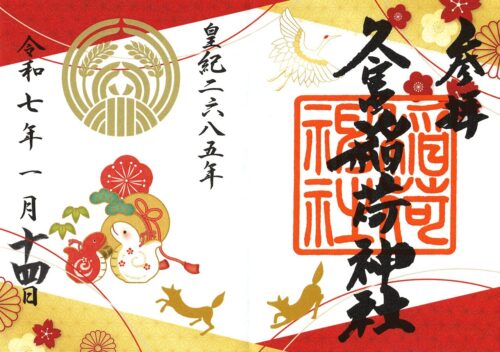

2024年1月に頂いた月替り御朱印。

2024年1月に頂いた月替り御朱印。

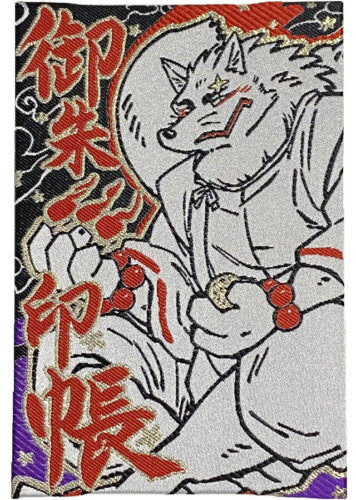

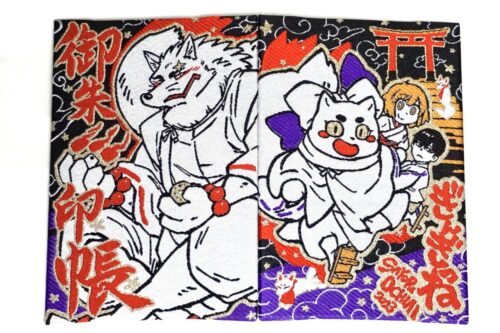

限定で『ぎんぎつね』御朱印帳や御朱印・御守も

2024年より作者の落合さより氏より預かったと云う『ぎんぎつね』御朱印帳を頒布。

銀太郎やハルなど登場キャラクターをデザイン。

銀太郎やハルなど登場キャラクターをデザイン。

御朱印代込で見開き仕様の通常御朱印に。(数量限定につき現在は終了)

御朱印代込で見開き仕様の通常御朱印に。(数量限定につき現在は終了)

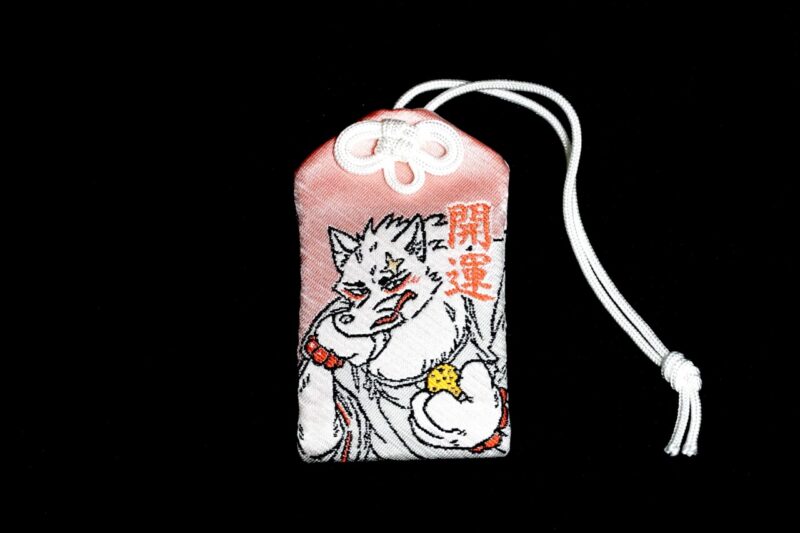

2023年秋には『ぎんぎつね』御守も頒布。

御朱印帳と同じデザイン。

御朱印帳と同じデザイン。

可愛らしい御守。

可愛らしい御守。

2025年10月中旬より『ぎんぎつね』コラボ御朱印も。

銀太郎が描かれた格好いい御朱印。

銀太郎が描かれた格好いい御朱印。

こちらも数量限定でなくなり次第終了。

こちらも数量限定でなくなり次第終了。

所感

旧新町村(新町・桜新町)の鎮守である当社。

創建年代は不詳ながら、江戸初期に当地が開拓された頃に鎮守とされたのであろう。

大正期になると新町分譲地として整備され、街路樹として植えたソメイヨシノの並木が評判となった事で桜の町として知られるようになり、現在の「桜新町」となっていく。

当社はそうした新町・桜新町の鎮守として崇敬を集めた。

現在の桜新町は「サザエさんの町」として知られ、至るところにサザエさん関連を見る事ができ、桜新町では商店街や街をあげて多くのイベントや祭りが開催される。

その中に、春秋の当ふくろう祭りや、夏の盆踊り、10月の例大祭など、当社の祭りも地域の人々に親しまれていて、多くの人出で賑わう。

桜新町という街自体は、戦後の集団就職ブームで発展した比較的新しい街ではあるが、こうして地域に根付いた鎮守が親しまれているのを見ると、よい氏子地域であり、個人的にも世田谷区内で特に好きな一画である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

社務所にて。

※季節や祭事に応じて限定御朱印を用意。

※漫画『ぎんぎつね』登場神社のモデルとなった事から、作者描き下ろしによって奉納された印判が押印され、同様の印判が押された挟み紙も頂ける。

12月1日-31日まで「月替り御朱印」

12月1日-2026年2月28日まで「冬の限定御朱印」

10月19日-数量限定で「ぎんぎつねコラボ御朱印」

※数量限定。なくなり次第終了。

- ぎんぎつねコラボ

- 2025年2月

- 2025年1月

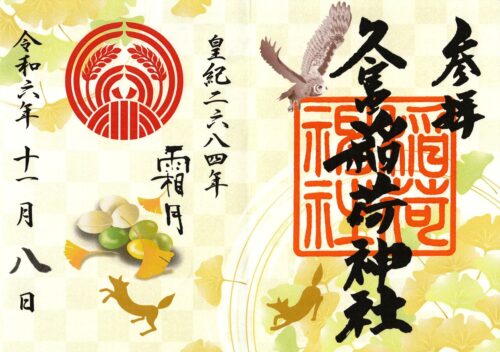

- 2024年11月

- 2024年6月

- 通常/御朱印帳見開き

- 2024年1月

- 2023年9月

- 2023年4月

- 書き置き見開き

- 2021年12月

- 2021年6月

- 2020年12月

- 2020年2月

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

- 通常

御朱印帳

ぎんぎつね御朱印帳

初穂料:3,500円(御朱印代込)

社務所にて。

2024年より作者の落合さより氏より預かった『ぎんぎつね』御朱印帳を用意。

表面に銀太郎、裏面にハル・まこと・悟などをデザイン。

御朱印代込で見開き仕様。

他に汎用のピンク・紫の御朱印帳(初穂料2,000円/御朱印代込)も用意。

- 表面

- 裏面

- 見開き

- 御朱印

御守・授与品

ぎんぎつね御守

初穂料:1,000円

社務所にて。

『ぎんぎつね』とのコラボ御守。

参拝情報

参拝日:2025/12/12(御朱印拝受)

参拝日:2025/02/25(御朱印拝受)

参拝日:2025/01/14(御朱印拝受)

参拝日:2024/12/23(御朱印拝受)

参拝日:2024/11/08(御朱印拝受)

参拝日:2024/06/13(御朱印拝受)

参拝日:2024/01/29(御朱印拝受/御朱印帳拝受)

参拝日:2023/09/26(御朱印拝受)

参拝日:2023/04/28(御朱印拝受)

参拝日:2022/12/22(御朱印拝受)

参拝日:2021/12/20(御朱印拝受)

参拝日:2021/06/25(御朱印拝受)

参拝日:2020/12/23(御朱印拝受)

参拝日:2020/02/18(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2018/03/14(御朱印拝受)

コメント