目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

樹齢600年の御神木を有する嶺の白山神社

東京都大田区東嶺町に鎮座する神社。

旧社格は無格社で、東嶺町周辺の鎮守。

古くは「女體権現社」と称され、明治になり「白山神社」へ改称。

正式名称は「白山神社」だが、他との区別のため「嶺白山神社」とさせて頂く。

樹齢600年のタブノキがパワースポットとしても知られる。

また最近ではバンド「SEKAI NO OWARI」の結成にまつわる縁の神社としてファンの間では有名に。

現在は「嶺御嶽神社」の兼務社となっている。

神社情報

嶺白山神社(みねはくさんじんじゃ)

御祭神:菊理媛命・伊弉那岐命・伊弉那美命

社格等:─

例大祭:9月第1土・日曜

所在地:東京都大田区東嶺町31-17

最寄駅:久が原駅・鵜の木駅

公式サイト(氏子青年会Facebook):https://www.facebook.com/hakusanujiko/

御由緒

当白山神社は、創立年代は不明ですが、寛文年間の創建と伝えられます。古来「女体権現社」として祀られ、明治期に白山神社に改称されました。「新編武蔵風土記稿」にも祭礼日9月4日の記載があり、かなり古くから地域の氏神様として尊崇の念を集めていたと考えられます。

東京都大田区を、くの字に南北に走る東急池上線の久が原駅から徒歩数分。商店街を通り抜けた環状8号線沿いに鎮座しています。 社殿は大正期の木造瓦葺。一間×一間の本殿(幣殿内)と三間×二間の拝殿からなります。 境内には樹齢600年のタブの木があり、大田区保存樹に指定されています。

祭礼を始めとする様々な年中行事では、奉賛会、氏子青年会が汗を流し、氏子教化に努めています。 近年は本宮正式参拝旅行や白山登拝も実施しており、本宮との御縁も一層深まっています。(白山比咩神社公式サイトより)

歴史考察

全国に広まった白山信仰・古くは女體権現社と称される

創建年代は不詳だが、社伝では寛文年間(1661年-1673年)の創建と伝えられている。

当時は「女體権現社(女体権現社)」と称され、白山信仰の神社として地域の崇敬を集めた。

加賀国・越前国・美濃国(現・石川県・福井県・岐阜県)にまたがる白山を信仰する山岳信仰。

古くから富士山・立山と共に「日本三霊山」「日本三名山」に数えられた白山は、修験者が多く集う霊山であり白山修験として日本全国に白山信仰が広まる事になる。

御祭神は菊理媛尊(白山比咩大神)・伊邪那岐尊・伊邪那美尊の三柱で、加賀国一之宮「白山比咩神社」(現・石川県白山市)を総本社とする。

「女體権現社」と称された神社は、当社以外にも各地で見られる。

その名称の多くは御祭神に女神を祀っていた事によるものであり、当社の御祭神も菊理媛尊(白山比咩大神)と云う女神である事から名付けられたと推測できる。

白山信仰で祀られる白山比咩神(しらやまひめのかみ)と同一神とされる神。

伊奘諾尊(いざなぎのみこと)や伊弉冉尊(いざなみのみこと)を仲直りさせた神とされる事から「縁結びの女神」としても知られる。

新編武蔵風土記稿に記された当社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(嶺村)

女體権現社

見捨地七畝。社二間。四方前に石階七級あり。下に鳥居を建つ。柱間九尺。祭礼九月四日。

嶺村の「女體権現社」として記されている。

白山信仰や御祭神については触れられていない。

石段と鳥居を有し、小さいながらも社殿が整備されていた事が窺える。

明治以降の歩み・白山神社へ改称・社殿の造営

明治になり神仏分離。

「女体権現社」から「白山神社」へ改称。

当社は無格社であった。

当社は無格社であった。

明治十五年(1885)、近隣の「道祖神社」を合祀。

明治二十二年(1889)、市町村制の施行に伴い嶺村・上沼部村・下沼部村・鵜ノ木村の4村が合併し調布村が発足。

東京府荏原郡調布村大字嶺という住所表記になっていた。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲った箇所が当社の鎮座地で今も昔も変わらない。

嶺村から引き継いだ嶺という地名も残る。

まだ環八通りが整備される前であったが、既に社頭に細めの街道は整備。

農村地帯の中に街道と当社を中心として発展した町屋があった事が窺える。

大正年間(1912年-1926年)、社殿が造営。

これが改修されつつ現存。

これが改修されつつ現存。

戦後になり境内整備が行われ現在に至る。

現在は「嶺御嶽神社」の兼務社となっている。

境内案内

環八沿いに鎮座・綺麗に整備された境内

最寄駅の久が原駅から西へ徒歩数分の距離で、環八通り沿いに鎮座しているので分かりやすい。

白山神社前の交差点の角にはまだ新しい社号碑。

白山神社前の交差点の角にはまだ新しい社号碑。

環八通りに面して西向きに鳥居と社号碑。

少し石段を上った先が境内となる

少し石段を上った先が境内となる

環八沿いに綺麗に整備され中々に立派な境内を有しているため目立つ。

環八沿いに綺麗に整備され中々に立派な境内を有しているため目立つ。

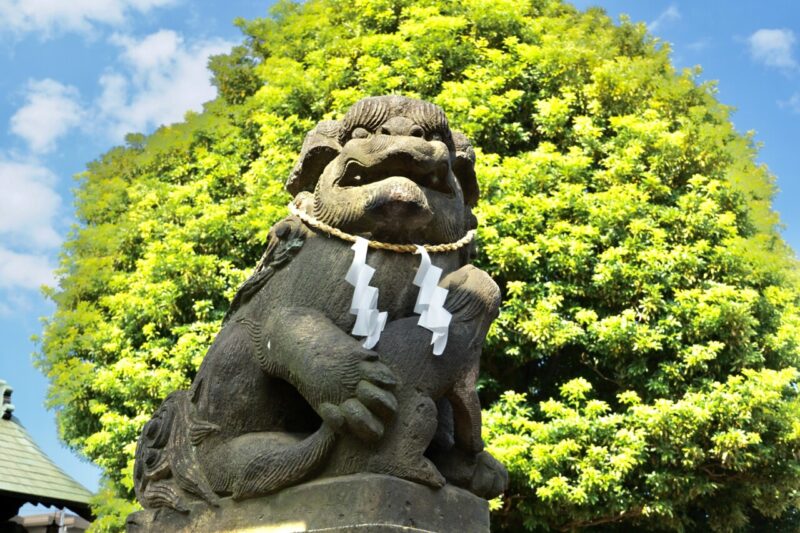

明治時代奉納の子持ち狛犬

鳥居を潜ると参道の両脇に一対の狛犬。

明治三十九年(1906)に奉納されたもの。

明治三十九年(1906)に奉納されたもの。

阿吽共に子を抱いている狛犬。

阿吽共に子を抱いている狛犬。

状態もよく造形も良い。

状態もよく造形も良い。

参道の右手に手水舎。

普段は神職無人の兼務社であるが綺麗に整備されているのが嬉しい。

普段は神職無人の兼務社であるが綺麗に整備されているのが嬉しい。

近づくと自動で水が流れる仕組み。

近づくと自動で水が流れる仕組み。

大正期の木造社殿が現存

社殿は大正年間(1912年-1926年)に造営されたものが現存。

バランスのよい社殿。

バランスのよい社殿。

木造瓦葺で拝殿には彫刻も施されている。

木造瓦葺で拝殿には彫刻も施されている。

木鼻には出来のよい獏。

木鼻には出来のよい獏。

木造の状態もよく氏子崇敬者によって管理されているのが伝わる。

木造の状態もよく氏子崇敬者によって管理されているのが伝わる。

境内は一部がバリアフリーに。

こうした整備も氏子崇敬者による尽力の賜物であろう。

こうした整備も氏子崇敬者による尽力の賜物であろう。

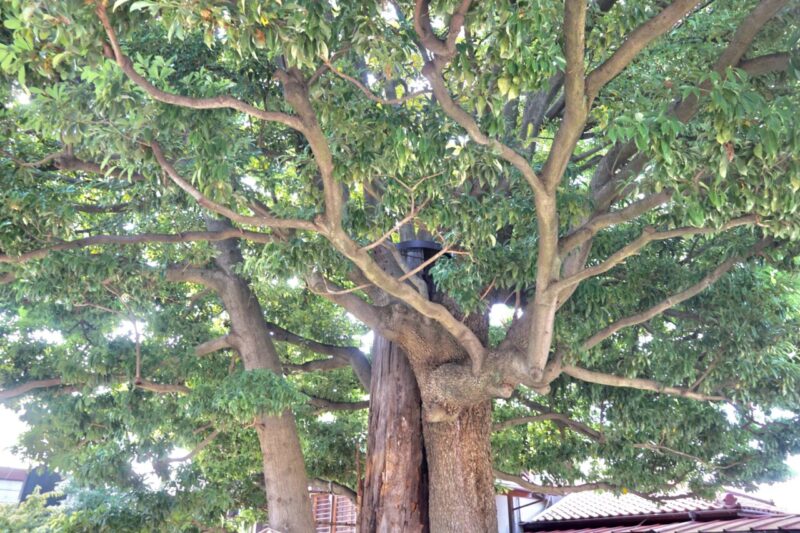

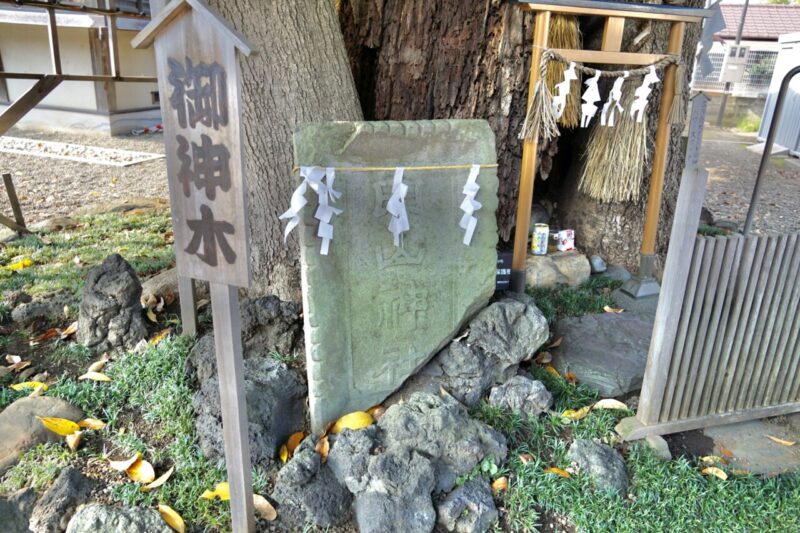

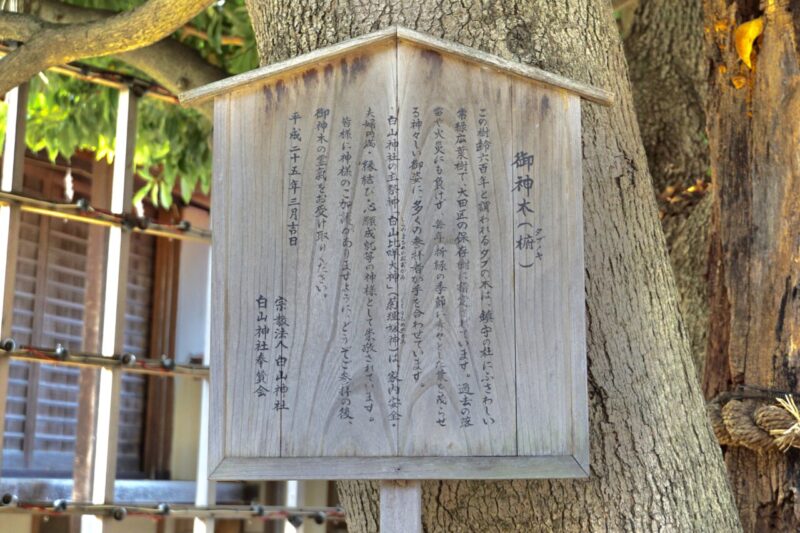

パワースポットとされる樹齢600年のタブノキ

社殿の左手には立派な御神木。

樹齢約600年と云うタブノキで大田区保存樹に指定。

樹齢約600年と云うタブノキで大田区保存樹に指定。

当社が創建する前よりこの地にあった古木と云う事になる。

当社が創建する前よりこの地にあった古木と云う事になる。

鳥居と祠が整備されこちらにも手を合わせる方が多い。

鳥居と祠が整備されこちらにも手を合わせる方が多い。

実に力強い生命力を感じる一画。

実に力強い生命力を感じる一画。

近くには古い扁額も。

近くには古い扁額も。

長年の火災にも負けず、こうして街中に力強く聳え立つのが素晴らしい。

長年の火災にも負けず、こうして街中に力強く聳え立つのが素晴らしい。

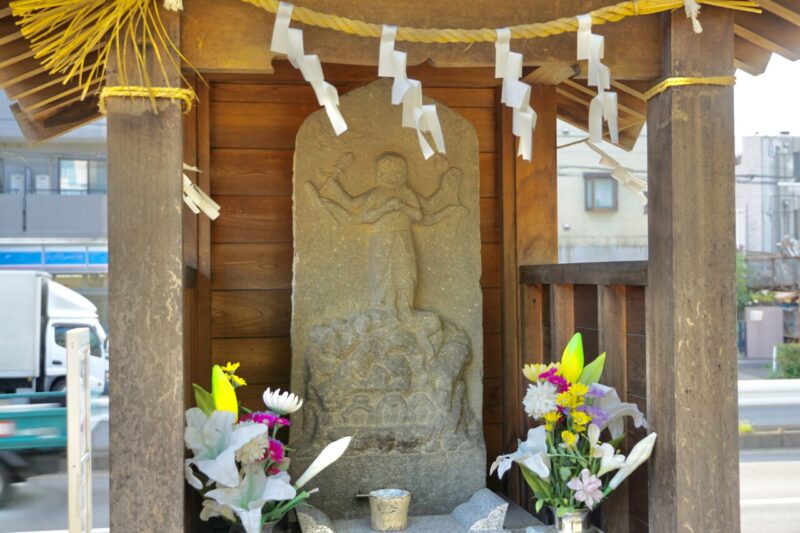

庚申塔・力石・交通安全無事かえる像など

社殿の向かいには庚申塔。

当地の民間信仰を伝える一画。

当地の民間信仰を伝える一画。

青面金剛と三猿の姿。

青面金剛と三猿の姿。

庚申信仰に基づいて建てられた石塔。

60日に1度巡ってくる庚申の日に眠ると、人の体内にいると考えられていた三尸(さんし)と云う虫が、体から抜け出し天帝にその宿主の罪悪を告げ寿命を縮めると言い伝えられていた事から、庚申の夜は眠らずに過ごすという風習が行われ、集まって行ったものを庚申講(こうしんこう)と呼んだ。

庚申講を3年18回続けた記念に庚申塔が建立されることが多いが、中でも100塔を目指し建てられたものを百庚申と呼ぶ。

仏教では庚申の本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)とされる事から青面金剛を彫ったもの、申は干支で猿に例えられるから「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多い。

その左手には力石。

地域の人々が力比べをした石。

地域の人々が力比べをした石。

右手には子守神の扁額が掲げられた岩。

右手には子守神の扁額が掲げられた岩。

環八通りに面して交通安全無事かえる像。

その左手には大きな顕忠碑。

その左手には大きな顕忠碑。

氏子崇敬者の尽力で境内が綺麗に維持されていて今もなお篤い崇敬が伝わる。

氏子崇敬者の尽力で境内が綺麗に維持されていて今もなお篤い崇敬が伝わる。

「SEKAI NO OWARI」結成ゆかりの神社

近年はバンド「SEKAI NO OWARI」結成ゆかりの神社として一部ファンに知られる。

セカオワファンの聖地の1つ。

セカオワファンの聖地の1つ。

中学の同級生だったFukaseとNakajinが別々の高校に進学。

大晦日に偶然当社で再会。

再び意気投合して2人で楽曲制作を始めるようになりバンドを結成する事となる。

御朱印は本務社「嶺御嶽神社」にて

境内には社務所も整備。

その隣には立派な会館も。

その隣には立派な会館も。

白山会館として地域の方々に利用されている。

白山会館として地域の方々に利用されている。

普段は神職の常駐がない兼務社のため御朱印は本務社「嶺御嶽神社」にて頂ける。

所感

江戸時代までは「女體権現社」と称されていた当社。

菊理媛命を祀る事に由来すると見られ白山信仰の神社であった。

明治になり「白山神社」へ改称後、現在も氏子崇敬者の白山信仰への信心は篤い。

本宮である「白山比咩神社」(現・石川県白山市)への正式参拝旅行や白山登拝も実施。

現在は兼務社でありながらとても綺麗に整備された境内を維持しているのも、氏子崇敬者による崇敬の賜物であり実に清々しく立派な神社。

当地周辺の信仰を伝える良い神社である。

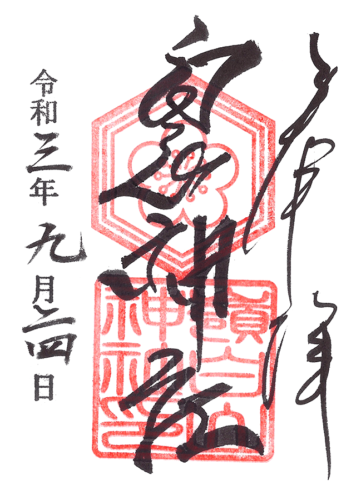

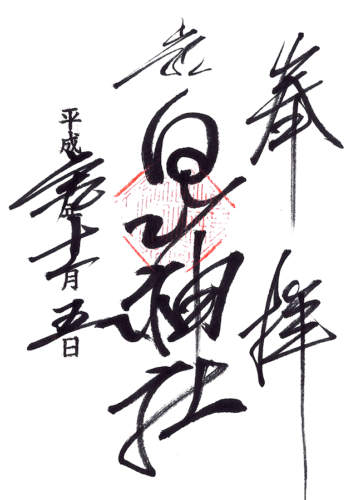

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

初穂料:500円

「嶺御嶽神社」第一社務所にて。

※御朱印は本務社である「嶺御嶽神社」にて頂ける。

※以前は初穂料300円だったが2021年参拝時は500円に変更。

- 通常

- 旧御朱印

参拝情報

参拝日:2021/09/24(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/11/05(御朱印拝受)

コメント