目次から「御朱印画像一覧・御朱印情報」を選択すると過去の御朱印画像をすぐにご覧頂けます。

概要

旧大宮前鎮守の春日神社

東京都杉並区宮前に鎮座する神社。

旧社格は村社で、旧大宮前新田の鎮守。

正式名称は「春日神社」だが、現地名から「宮前春日神社」とも称される。

今回は旧地名保存の観点から「大宮前春日神社」として紹介させて頂く。

境内には春日信仰の神使である神鹿像(狛鹿)が置かれているのが特徴。

現在は神職は常駐しておらず「下高井戸八幡神社」の兼務社となっている。

神社情報

大宮前春日神社(おおみやまえかすがじんじゃ)

御祭神:武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売命

社格等:村社

例大祭:9月15日

所在地:東京都杉並区宮前3-1-2

最寄駅:富士見ヶ丘駅

公式サイト:https://www.shimotakaido.org/kasuga/

御由緒

大宮前春日神社

この神社は、「新編武蔵風土記稿」多摩郡大宮前新田の条に春日神社とあって、「除地二段五畝六歩、小名本村にあり、神体は木の坐像長五寸許、太神宮八幡を相殿とす。木の坐像各長五寸許、覆屋一間半四方、内に小祠を置、当村の鎮守にして、例祭は十月廿二日に修す、慈宏寺持」とあるように旧大宮前新田の鎮守で、大宮前開村の万治年間(1658〜1660)に、農民井口八郎右衛門の勧請によって創建されたと伝えられています。

祭神は、武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売命の四柱です。

本社は、明治五年十一月に村社となり、拝殿は明治十年、本殿は明治二十一年の建築です。

境内末社に第六天神社・御嶽神社・稲荷神社があります。

境内の石燈籠二基は文久二年(1682)十月の造立です。

石造りの大神鹿一双は明治二十七年四月に、小鹿一双は明治三十三年四月に、それぞれ氏子の奉納といわれています。

社殿前の「大宮前鎮守」の石碑は、この地域の地名変更に伴って”大宮前”の地名を保存する意図で造立されたと言われています。

本社では、元下高井戸八幡神社宮司斎藤近大夫の指導によると伝えられる”早間の大宮前ばやし”が、今も郷土芸能として例祭日に奉納されます。(境内の掲示より)

歴史考察

江戸時代前期に創建・大宮前新田の開墾と鎮守

社伝によると、万治年間(1658年-1660年)に創建と伝わる。

大宮前新田の開墾をした井口八郎右衛門によって創建。

新田開墾の成功を祈願し「春日大社」(現・奈良県奈良市)より勧請したと云う。

万治年間(1658年-1660年)に開墾された農地。

元々は幕府御用達の茅刈場であったが、茅刈場の需要がなくなった事と、承応二年(1653)に玉川上水が引かれるようになった事から、新たに農地として開墾される事となった。

関村(現・練馬区関町周辺)の名主であった井口八郎右衛門は、開墾の成功を祈願と鎮守として当社を創建、上納金をもって当地を開発し村とした。

大宮前新田を開墾するために鎮守とされ五日市街道沿いに創建されたのが当社。

現在も社頭には「大宮前鎮守」の碑が残り、昭和四十四年(1969)の地名変更に伴い「大宮前」の地名が現在の「宮前」となり、失われる旧地名を保存するために建立されたものである。

現在も社頭には「大宮前鎮守」の碑が残り、昭和四十四年(1969)の地名変更に伴い「大宮前」の地名が現在の「宮前」となり、失われる旧地名を保存するために建立されたものである。

大宮前新田の地名由来は2説ある。

当社に由来するという説で、鎮守とされた当社を「大宮」と称した事による。

別説として「大宮八幡宮」(現・杉並区大宮)の手前にある事から付けられたともされる。

新編武蔵風土記稿より見る春日社

文政十三年(1830)に成立した『新編武蔵風土記稿』には当社についてこう記されている。

(大宮前新田)

春日社

除地二段五畝六歩。小名本村にあり。神体は木の坐像長五寸許。太神宮八幡を相殿とす。木の坐像各長五寸許。覆屋一間半四方。内に小祠を置。当村の鎮守にして、例祭は十月廿二日に修す。慈宏寺持。

大宮前新田の「春日社」と記されているのが当社。

大宮前新田内の本村という地域に鎮座していて、村の鎮守であった事が記されている。

当時は春日大神だけでなく天照大神と八幡大神を相殿としていたようだ。

別当寺は現在も隣接する「慈宏寺」(現・宮前3丁目)であった。

明治以降の歩み・明治に社殿を造営

明治になり神仏分離。

明治五年(1872)、村社に列した。

明治十年(1877)、拝殿を造営。

明治二十一年(1888)、本殿を造営。

明治二十一年(1888)、本殿を造営。

これら社殿が現存している。

これら社殿が現存している。

明治二十二年(1889)、市制町村制施行に伴い上高井戸村・中高井戸村・下高井戸村・大宮前新田・久我山村・松庵村が合併し、高井戸村が誕生。

当地は高井戸村大宮前新田となる。

明治三十九年(1906)測図の古地図を見ると当時の様子が伝わる。

(今昔マップ on the webより)

(今昔マップ on the webより)

赤円で囲ったのが当社で、現在の鎮座地と同じ場所に鎮座しているのが分かる。

地図上に「春日神社」と記されているように、鎮守として地図の目印にもなるような扱いであった。

「大宮前新田」の文字を見る事ができ、中でも本村・中宿という地域が南北に分かれていた事が分かる。

当社の前を通るのが五日市街道であり、この五日市街道沿いが栄えた地であった。

現在並走している井の頭通りはまだ整備されていない事が分かる。

昭和七年(1932)、東京市杉並区の新設に伴い東京市杉並区大宮前に地名変更。

戦時中は戦火を免れている。

昭和四十四年(1969)、住居表示が実施され大宮前が宮前となり旧地名が消滅。

境内案内

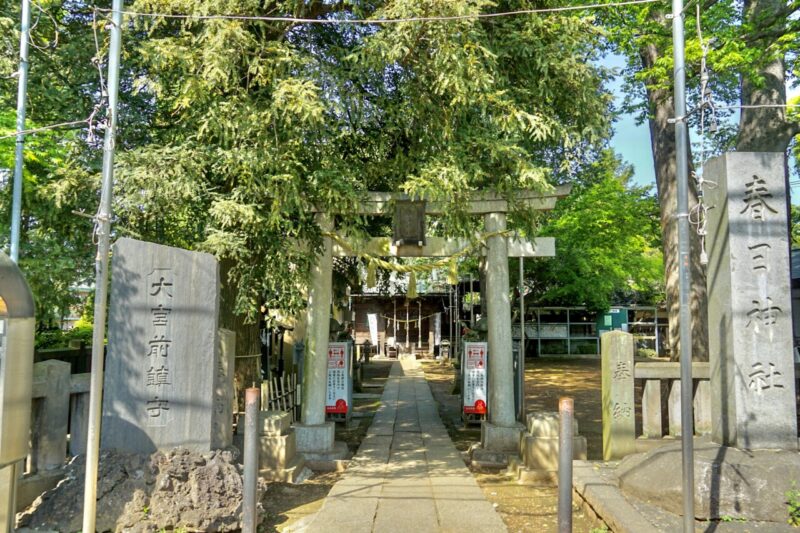

旧地名を保存する大宮前鎮守碑

最寄駅の富士見ヶ丘駅から徒歩10分ほど五日市街道沿いに鎮座。

鳥居は昭和六年(1931)建立。

鳥居は昭和六年(1931)建立。

右には「春日神社」の社号碑、左には「大宮前鎮守」の石碑。

右には「春日神社」の社号碑、左には「大宮前鎮守」の石碑。

昭和四十四年(1969)の地名変更に伴い「大宮前」の地名が現在の「宮前」となった際、失われる旧地名を保存するために建立されたもの。

昭和四十四年(1969)の地名変更に伴い「大宮前」の地名が現在の「宮前」となった際、失われる旧地名を保存するために建立されたもの。

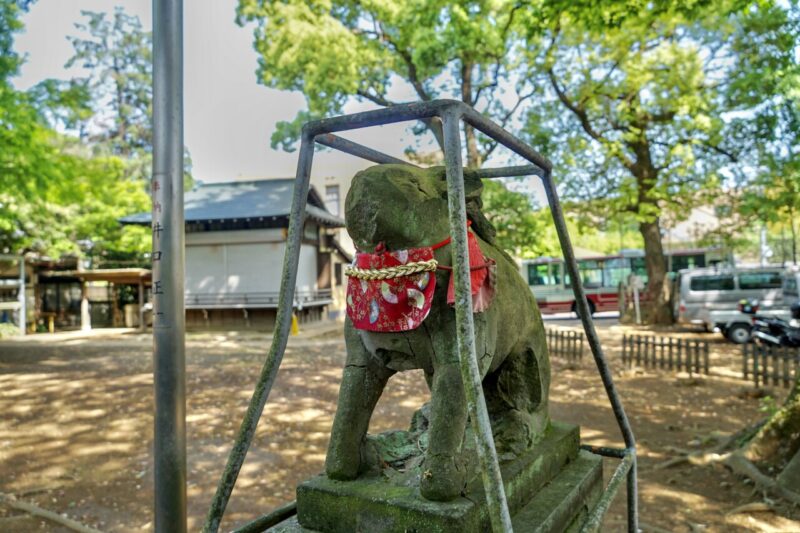

狛犬ならぬ狛鹿(神鹿像)・春日信仰の神使は鹿

参道両脇に二対の神鹿像が置かれている。

こちらは狛犬のようだが鹿がモチーフ。

こちらは狛犬のようだが鹿がモチーフ。

子鹿と思われる石像。

子鹿と思われる石像。

左は状態が悪く足が崩れてしまっている。

左は状態が悪く足が崩れてしまっている。

昭和十二年(1937)に奉納された。

昭和十二年(1937)に奉納された。

奥には大鹿の神鹿像。

明治二十七年(1894)に奉納。

明治二十七年(1894)に奉納。

こちらのほうが古いものだが状態が良い。

こちらのほうが古いものだが状態が良い。

狛犬ならぬ狛鹿とも云う事ができ、珍しいものとなっている。

狛犬ならぬ狛鹿とも云う事ができ、珍しいものとなっている。

常陸国一之宮「鹿島神宮」(現・茨城県鹿嶋市)から御祭神の武甕槌命が白鹿に乗って「春日大社」(奈良県奈良市)に来たとされる事から、鹿を神使としている。

奈良公園の鹿は「春日大社」の神鹿として古くから神聖視されているものである。

こうした春日信仰を根底にしているため、当社の境内は犬の侵入を禁止としている。

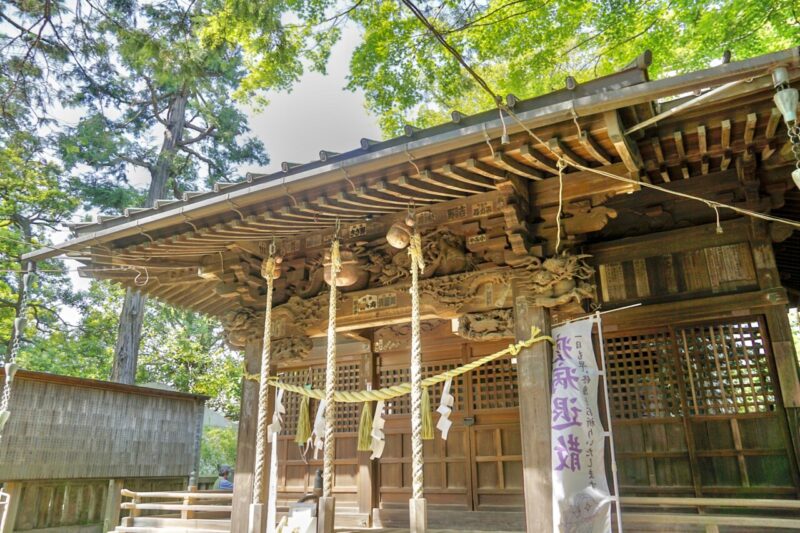

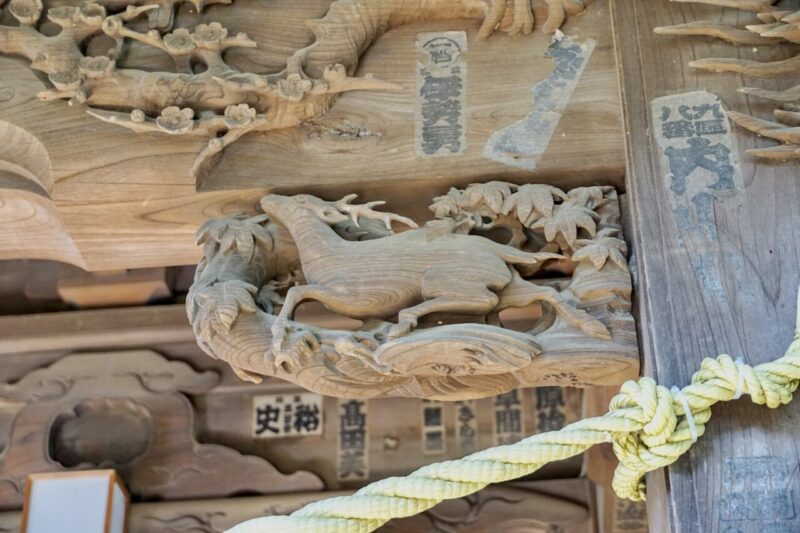

明治に造営された社殿・江戸時代の絵馬

社殿は明治に造営されたものが現存。

拝殿は明治十年(1877)に造営。

拝殿は明治十年(1877)に造営。

彫刻も細かく彫りも深めで良い出来。

彫刻も細かく彫りも深めで良い出来。

拝殿彫刻にも鹿の姿。

拝殿彫刻にも鹿の姿。

春日信仰らしさも伝わる美しい彫刻。

春日信仰らしさも伝わる美しい彫刻。

龍の木鼻。

龍の木鼻。

明治初期の神社建築によく見られる造形で、良い状態を維持している。

明治初期の神社建築によく見られる造形で、良い状態を維持している。

本殿は明治二十一年(1888)に造営。

戦前の社殿が現存し状態良く維持されているのも氏子の崇敬によるものであろう。

戦前の社殿が現存し状態良く維持されているのも氏子の崇敬によるものであろう。

拝殿には多数の絵馬が奉納。

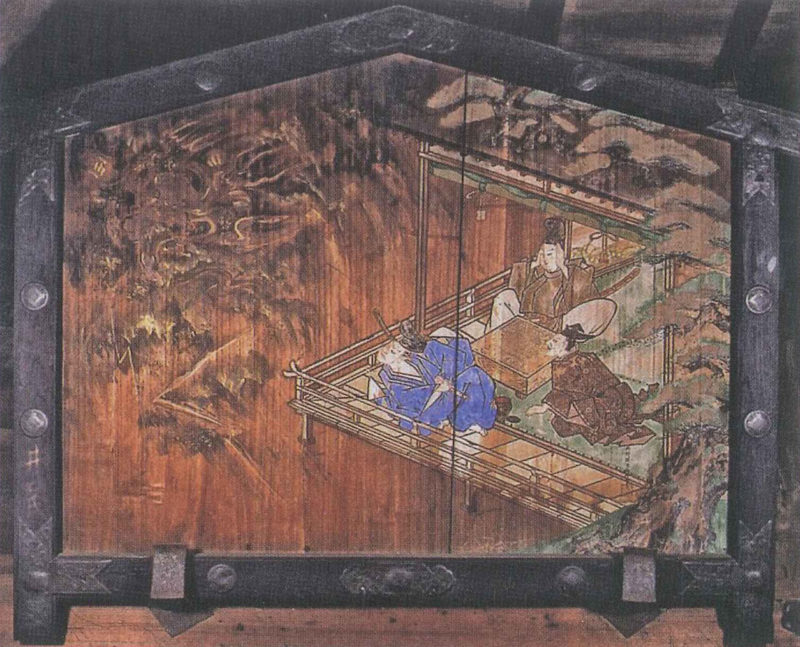

そのうち狩野洞月詮信筆の『板絵着色雷神図』は杉並区指定有形民俗文化財。

そのうち狩野洞月詮信筆の『板絵着色雷神図』は杉並区指定有形民俗文化財。

(杉並区公式サイトより)

(杉並区公式サイトより)

境内社や御神木と力石

境内社は参道の左手に3社。

第六天神社・豊國稲荷神社。

第六天神社・豊國稲荷神社。

三峯神社。

三峯神社。

お稲荷様の手前には神狐像。

お稲荷様の手前には神狐像。

しっかりとした凛々しい体躯。

しっかりとした凛々しい体躯。

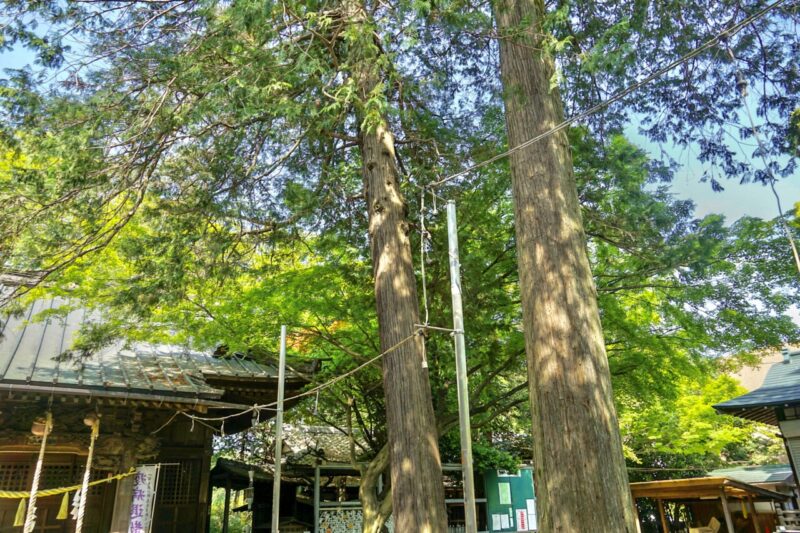

手水舎の手前には御神木。

境内には立派な木が幾つか残っている。

境内には立派な木が幾つか残っている。

昔ながらの鎮守といった雰囲気が心地よい。

昔ながらの鎮守といった雰囲気が心地よい。

鳥居手前の左手には力石が整備。

村民などが力比べに使った14個もの力石。

村民などが力比べに使った14個もの力石。

いずれも杉並区登録有形民俗文化財。

いずれも杉並区登録有形民俗文化財。

御朱印は本務社の下高井戸八幡神社にて

境内には社務所(参集殿)も整備。

但し、普段は神職が常駐していないため御朱印はこちらで頂く事はできない。

但し、普段は神職が常駐していないため御朱印はこちらで頂く事はできない。

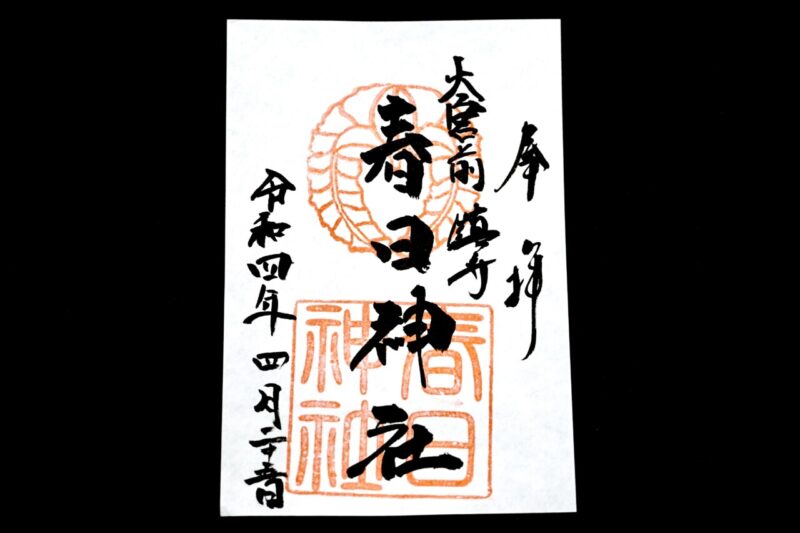

御朱印は本務社「下高井戸八幡神社」にて頂ける。

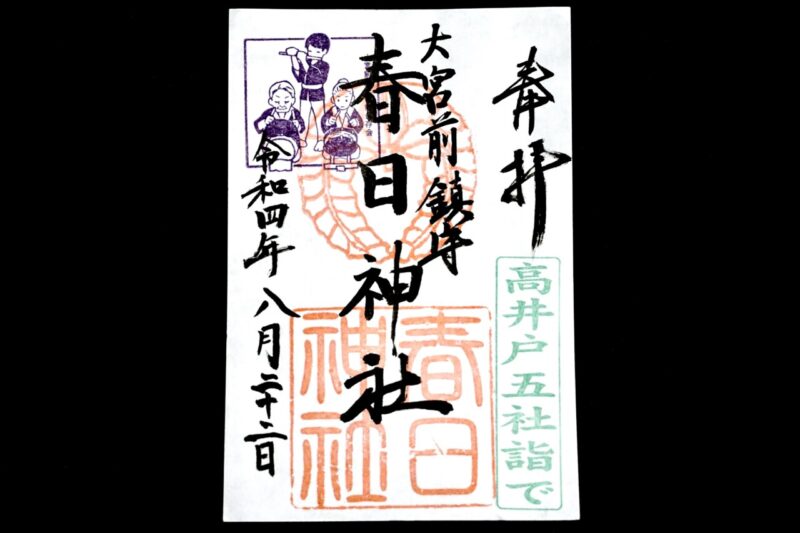

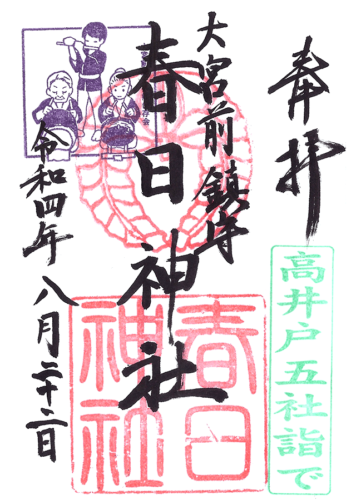

「春日神社」の朱印と「春日大社」と同様に「下り藤」の社紋。

大宮前鎮守と旧地名を残した墨書きも特徴的。

大宮前鎮守と旧地名を残した墨書きも特徴的。

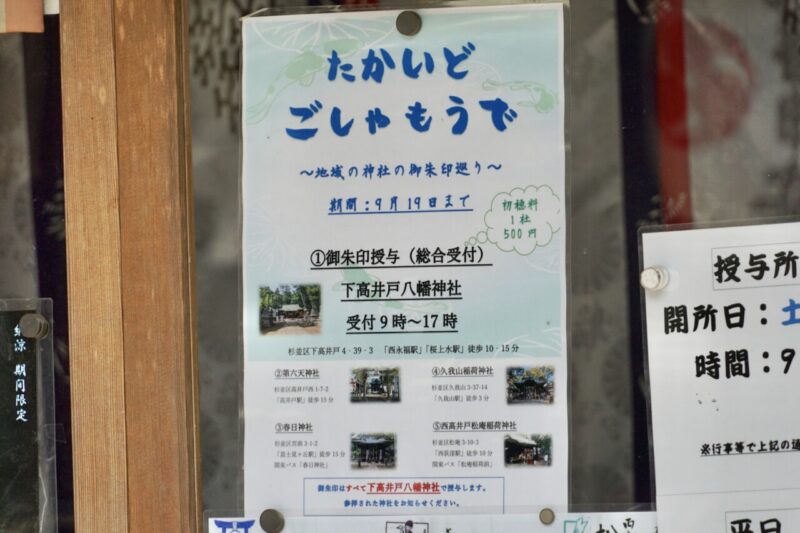

下高井戸八幡神社と兼務社を巡る高井戸五社詣で

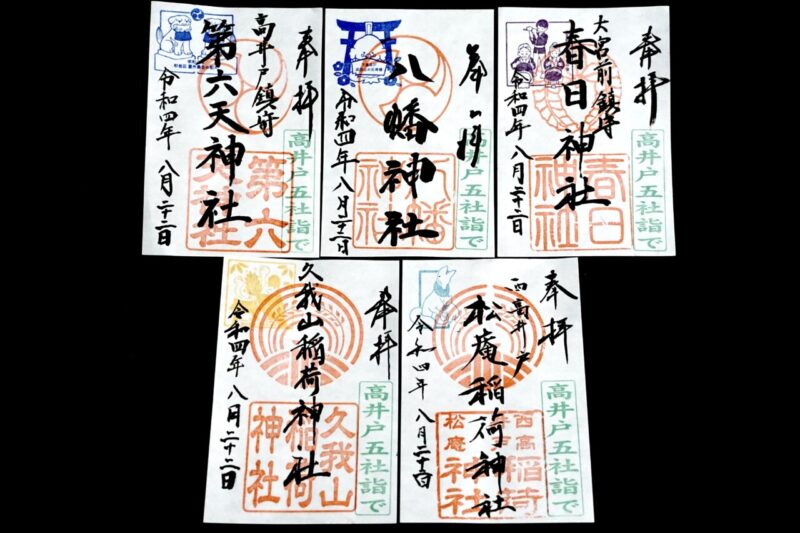

2022年8月21日−9月19日にかけて本務社「下高井戸八幡神社」では「高井戸五社詣で」を開催。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

当社と上述した兼務社4社の5社を参拝する御朱印巡り。

御朱印は全て「下高井戸八幡神社」で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

御朱印は全て「下高井戸八幡神社」で頂く事ができるので、各神社に参拝した上で頂きたい。

開催期間:2022年8月21日−9月19日・10月1日-再開

御朱印は全て本務社の「下高井戸八幡神社」にて。

初穂料は各500円。

※9月19日で一旦終了するが10月1日より再開。

御朱印は「高井戸五社詣で」のスタンプと各神社に関するスタンプ入り。

当社を拠点として活動している宮前郷土芸能保存会のスタンプ。

当社を拠点として活動している宮前郷土芸能保存会のスタンプ。

こちらは各神社の御朱印。

こちらは各神社の御朱印。

所感

大宮前新田の鎮守として崇敬を集めた当社。

新田の開墾の成功を願って創建された鎮守であり、当地の発展と共に歩んできた事が窺える。

現在は宮前という地名となり、大宮前という地名は失われてしまったが、社頭に「大宮前鎮守」の碑が置かれているように、当地の鎮守として大切にされているのだろう。

春日信仰の神社らしく、神鹿像(狛鹿)が奉納されているのも、そうした崇敬によるもの。

拝殿にも鹿の彫刻を見る事ができ春日信仰らしさがよく伝わる境内。

現在は神職の常駐がない兼務社となっているが、この日も鳥居の前で頭を下げて歩いて行く方や、参拝してから過ぎ去って行く方など見る事ができ、今もなお地域から大切にされているのが伝わる、昔ながらの良い神社である。

御朱印画像一覧・御朱印情報

御朱印

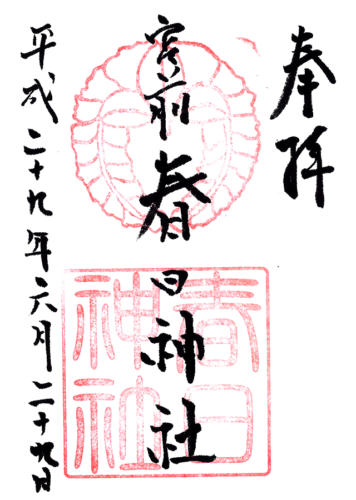

初穂料:500円

「下高井戸八幡神社」社務所にて。

※普段は神職が常駐していないため本務社「下高井戸八幡神社」にて頂ける。

※以前は初穂料300円だったが現在は500円に変更。

- 高井戸五社詣で

- 通常

- 通常

参拝情報

参拝日:2022/08/22(御朱印拝受)

参拝日:2022/04/25(御朱印拝受/ブログ内画像撮影)

参拝日:2017/06/29(御朱印拝受)

コメント