神社情報

湯前神社(ゆぜんじんじゃ)

御祭神:少彦名神

社格等:延喜式内社(小社論社)・村社

例大祭:2月10日・10月10日

所在地:静岡県熱海市上宿町4-12

最寄駅:来宮駅・熱海駅

公式サイト:─

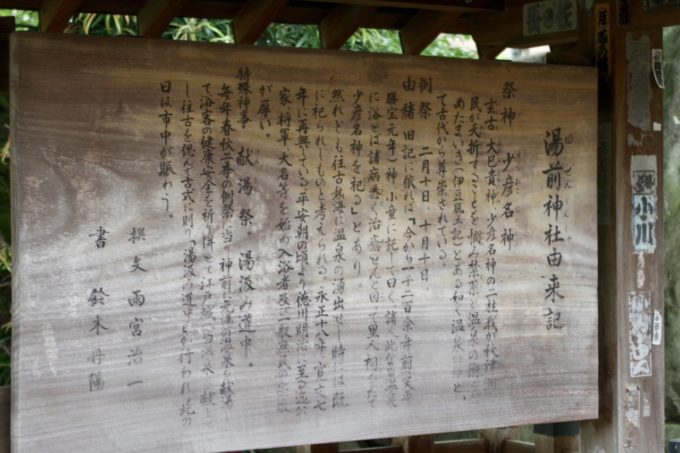

御由緒

旧記に依れば「今から一千二百余年前(天平勝宝元年)神、小童に託して曰く、諸人此なる温泉に浴せば諸病悉く治癒せんと因って里人祠をたて少彦名神を祀る」とあり。

然れども往古熱海に温泉の湧出せし時には既に祀られしものと考えられる。永正十八年、寛文七年に再興している。平安朝の頃より徳川明治に至る迄公家、将軍、大名等を始め入浴者及び一般庶民の崇敬が厚い。(境内の掲示より)

参拝情報

参拝日:2017/05/14

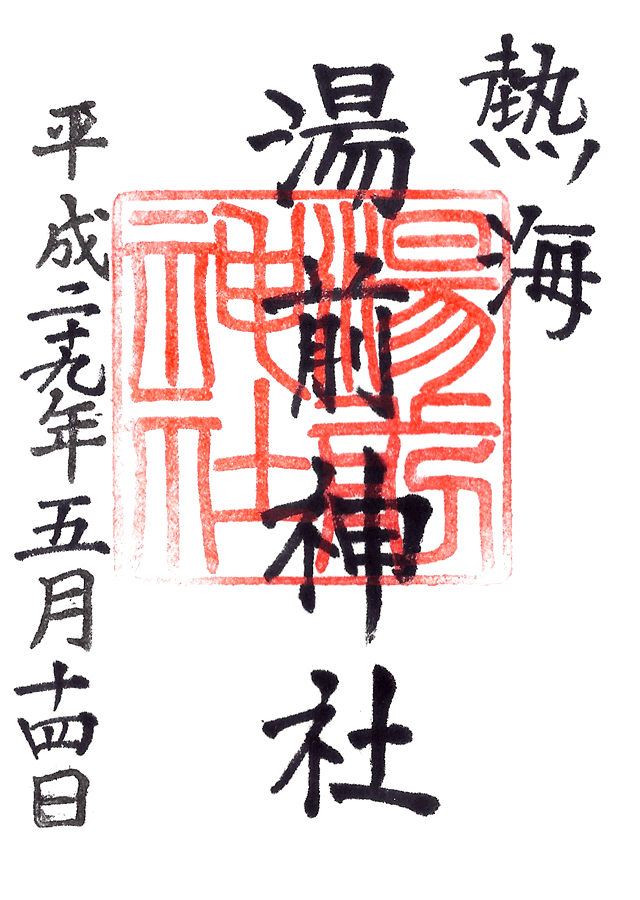

御朱印

初穂料:300円

「來宮神社(来宮神社)」授与所にて。

※本務社「來宮神社(来宮神社)」で頂ける。

歴史考察

湯治の神として崇敬を集めた古社

静岡県熱海市上宿町に鎮座する神社。

延喜式内社「久豆弥神社」論社の一社され、旧社格では村社。

社前には熱海温泉の源泉とされる「大湯」が湧いている。

元々は「大湯」を神として祀った古社と推測され、「湯前権現」と称され、湯治の神として崇敬を集めた。

現在は「來宮神社(来宮神社)」の兼務社となっている。

温泉の神・少彦名神を祀る

社伝によると、天平勝宝元年(749)に創建と伝わる。

子供が「この温泉を浴びれば諸病を悉く治癒する」と云う神託を受けた。

これの報恩として村人が祠を建てて温泉の神とされる少彦名神を祀ったのが始まりとされる。

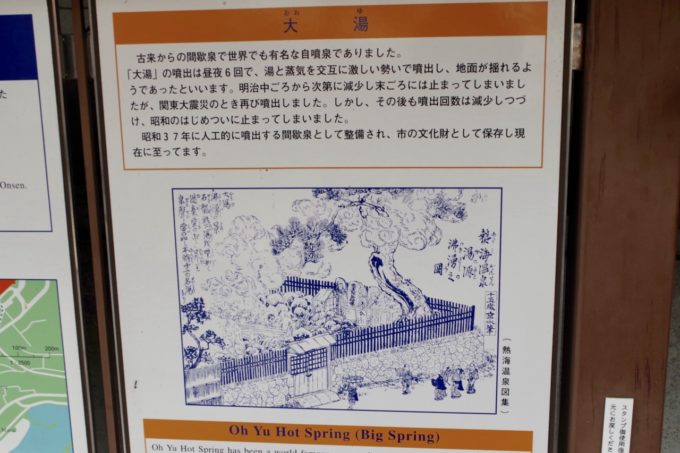

熱海温泉の源泉とされる大湯

一方で、熱海に温泉が湧き出した時には既に祀られていた、とされる説も残る。

当社の社前には「大湯(おおゆ)」と云う、熱海温泉の源泉が湧いている。

その大湯を神として祀ったものであり、創建年代はもっと古いともされる。

その大湯を神として祀ったものであり、創建年代はもっと古いともされる。

熱海温泉には「熱海七湯」と呼ばれる、古くからの源泉が存在。

中でも大湯は最も古く大きな間欠泉だったと伝わる。

一時は、世界の三大間欠泉とまで謡われていた。

こうした大湯を神として祀ったのが、大湯の目の前に鎮座する当社であったのだろう。

式内社に比定される古社

延長五年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では、小社に列格する「伊豆国田方郡 久豆弥神社」(くつみのじんじゃ)と記載。

これを当社と比定する説があり、当社は「延喜式内社(式内社)」論社とされる。

康永二年(1343)に編纂された伊豆国の国内神名帳である『伊豆国神階帳』には、「従四位上 熱海の湯明神」と記載。

これを当社と比定するのが有力で、「熱海の湯明神」という神で信仰されていたのが分かる。

こうした事から伊豆国において重要な神社であった事が伝わり、古くから地域の崇敬を集めていた。

中世以降は湯前権現と称され湯治の神として信仰

中世以降は「湯前権現」と称された。

熱海温泉が湯治の場として利用されるようになると、公家・将軍・大名からも信仰を集める。

温泉利用が庶民にも広まると、庶民からも「湯治の神」として信仰を集めた。

建保二年(1214)、三代将軍・源実朝が二所詣(「箱根神社」「伊豆山神社」への参拝)の際に、「伊豆山神社」に向かう途中、熱海の海岸に湧出する大湯を見て歌を詠んでいる。

都より 巽にあたり 出湯あり 名はあづま路の 熱海といふ

永正十八年(1521)、再興の記録が残る。

熱海の湯を江戸城に献上する御汲湯

江戸時代には、熱海温泉が徳川将軍家御用達の名湯となる。

慶長九年(1604)、徳川家康が7日間湯治で熱海温泉に逗留した記録が残る。

以降、熱海温泉は徳川将軍家御用達の名湯として名を馳せた。

寛文七年(1667)、四代将軍・徳川家綱の代に、熱海の湯を江戸城に献上させる「御汲湯(おくみゆ)」が開始。

当社の社前にある大湯の湯を真新しい檜の湯樽に汲み、それを頑強な男数人に担がせ江戸城まで運ばせるようになり、これが歴代の徳川将軍家でも引き継がれた。

同年、当社の社殿が再建した記録が残る。

この事から大湯と繋がりの深い、当社を「湯治の神」として信仰した事が伝わる。

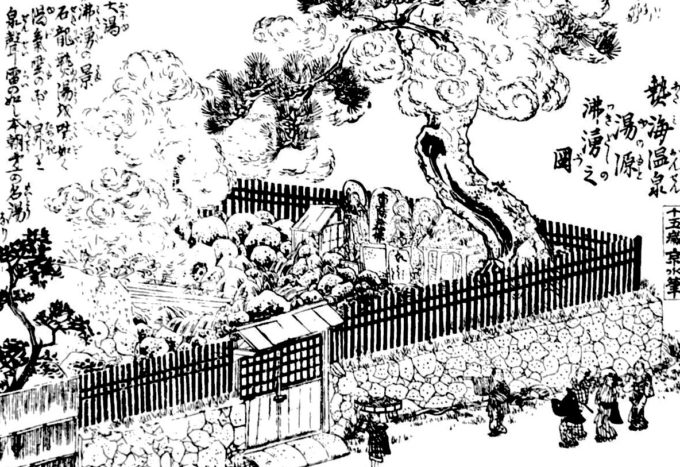

上記は江戸時代に描かれた『熱海温泉図集』であり、大湯の姿を描いている。

自噴する見事な大湯と、その一画には神仏の石像や祠も描かれていて、信仰の対象でもあった。

明治以降の当社の再建・自噴を止めた大湯

明治になり神仏分離。

当社は村社に列し、「湯前権現」から「湯前神社」へ改称。

明治中期、当社の信仰の対象でもあり、徳川将軍家への「献湯祭」にも使用された熱海温泉の源泉「大湯」が自噴を止める。

世界の三大間欠泉とまで謡われていた間欠泉であったが、ぴたりと止まってしまったと云う。

明治三十一年(1898)、火災によって当社の社殿が焼失。

明治四十四年(1911)、社殿が再建された。

大正十二年(1923)、関東大震災が発生。

これをきっかけとして再び大湯の自噴が開始された。

昭和五年(1930)に静岡県温泉組合聯合会が出版した『温泉の伊豆』。

関東大震災をきっかけとして再び自噴を開始した大湯の貴重な古写真となっている。

しかしこの後すぐの昭和初期に、再び自噴を止めてしまう。

昭和三十七年(1962)、人工の間欠泉として整備。

現在の大湯も人工による間欠泉である。

戦後になり当社の境内整備も行われ現在に至る。

現在は「來宮神社(来宮神社)」の兼務社となっている。

境内案内

江戸時代の石鳥居と石灯籠・温泉が湧き出る手水舎

最寄駅は熱海駅もしくは来宮駅で、入り組んだ細い路地裏に鎮座している。

近くには大湯間歇泉があり、温泉「日航亭」のほぼ向かいに鎮座し、裏手は熱海税務署という立地。

近くには大湯間歇泉があり、温泉「日航亭」のほぼ向かいに鎮座し、裏手は熱海税務署という立地。

石鳥居は安政九年(1780)に奉納されたもの。

七代久留米藩主・有馬頼徸が湯治に訪れた際、当社に寄進したもの。

七代久留米藩主・有馬頼徸が湯治に訪れた際、当社に寄進したもの。

鳥居を潜ると右手に温泉が湧き出る手水舎。

温泉が湧き出ている一画となっており、大湯と共に「熱海温泉発祥の地」ともされ信仰を集めている。

温泉が湧き出ている一画となっており、大湯と共に「熱海温泉発祥の地」ともされ信仰を集めている。

その先に石段があり両脇に石灯籠。

宝暦八年(1758)に七代久留米藩主・有馬頼徸が湯治に訪れた際に奉納したもの。

宝暦八年(1758)に七代久留米藩主・有馬頼徸が湯治に訪れた際に奉納したもの。

崇敬者により再建された社殿・御神木のクスノキ

石段を上ると右手に簡素な手水舎。

水道から出る形だがしっかりと水が出るので清める事ができる。

水道から出る形だがしっかりと水が出るので清める事ができる。

社殿は崇敬者による再建の逸話が残る。

明治三十一年(1898)、火災によって当社の社殿が焼失してしまい、氏子一同が再建を企画したものの資金不足で社殿の建設する事が難しい状況が続いていた。

明治三十一年(1898)、火災によって当社の社殿が焼失してしまい、氏子一同が再建を企画したものの資金不足で社殿の建設する事が難しい状況が続いていた。

その頃、病気療養のため熱海温泉に逗留していた実業家・神部千三氏が事情を知って大枚千円を寄進。

その頃、病気療養のため熱海温泉に逗留していた実業家・神部千三氏が事情を知って大枚千円を寄進。

明治四十四年(1911)、氏子念願の社殿が再建された。

明治四十四年(1911)、氏子念願の社殿が再建された。

拝殿には細かい彫刻もされていて綺麗に管理されている。

拝殿には細かい彫刻もされていて綺麗に管理されている。

境内の一画に置かれた顕彰碑はこの神部千三氏を称えたもの。

再建後も寄進は続けられ、3代目当主・神部俊男氏も毎年多額の寄進をしていると云う。

再建後も寄進は続けられ、3代目当主・神部俊男氏も毎年多額の寄進をしていると云う。

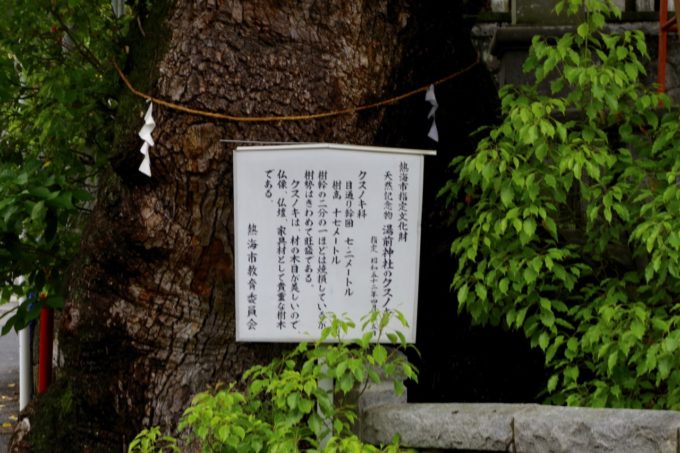

社前には御神木であるクスノキ。

熱海市の天然記念物に指定されている。

熱海市の天然記念物に指定されている。

御朱印は本務社の「來宮神社(来宮神社)」にて。

案内などは出ていないが申し付けると対応して下さる。

熱海温泉の源泉である大湯間歇泉・市外通話発祥の地

正確には当社の境内ではなく境外になるが、ほぼ向かいに「大湯間歇泉」が整備されている。

世界の三大間欠泉とまで謡われていた熱海の源泉。

世界の三大間欠泉とまで謡われていた熱海の源泉。

昭和初期に自噴が止まったため、昭和三十七年(1962)に人工の間欠泉として整備され、現在に至る。

昭和初期に自噴が止まったため、昭和三十七年(1962)に人工の間欠泉として整備され、現在に至る。

横にはオールコックの碑・愛犬トピーの墓が置かれている。

これは大湯とオールコックという外国人の悲しい話によるもの。

これは大湯とオールコックという外国人の悲しい話によるもの。

地元の人々から手厚い看病を受けたものの、愛犬トピーは亡くなってしまう。

そうしたトピーの墓所を悲しんだ地元の人々が建立し、オールコックは感謝したと伝わる。

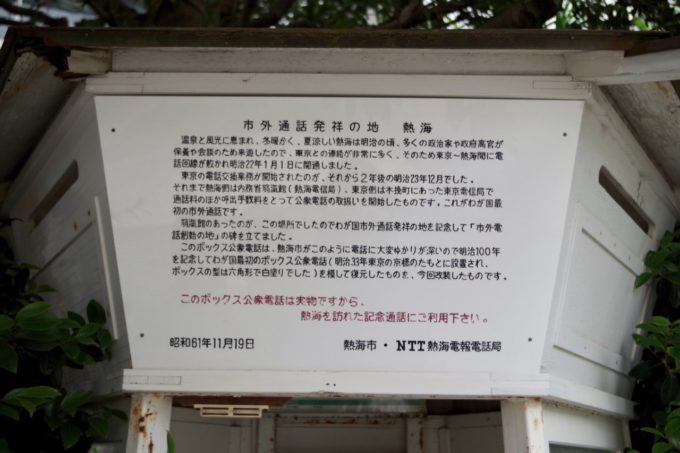

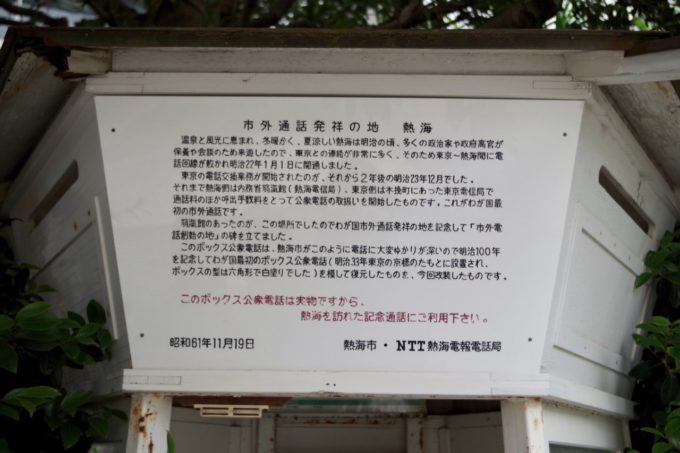

また大湯のすぐ近くにレトロな電話ボックスが置かれている。

明治二十二年(1889)、東京-熱海間に電話回線が敷かれ、熱海は国内の市外通話発祥の地とされている。

明治二十二年(1889)、東京-熱海間に電話回線が敷かれ、熱海は国内の市外通話発祥の地とされている。

そうした事を記念し、日本最初のボックス公衆電話(明治に東京の京橋に設置)を模して復元したものとなっている。

そうした事を記念し、日本最初のボックス公衆電話(明治に東京の京橋に設置)を模して復元したものとなっている。

所感

熱海温泉の源泉である「大湯」と深い関わりを持つ当社。

古来、大湯そのものを神として祀ったものを見られ、現在も温泉の神を祀っている。

中世以降は「湯前権現」として熱海へ湯治に訪れた人々から「湯治の神」として信仰を集め、江戸時代になると徳川将軍家への御汲湯が行われ、当社も熱海へ湯治に訪れた大名などから崇敬された。

毎年2月・10月の年2回行われる例大祭では、御汲湯の故事に倣った祭事が行われる。

小さな鎮守といった境内で、熱海の地形もあって裏手のマンションから見下されるような形ではあるが、熱海温泉の歴史が詰まった良社である。

神社画像

[ 社号碑・鳥居 ]

[ 鳥居扁額 ]

[ 石段・灯籠 ]

[ 手水舎(温泉) ]

[ 石段 ]

[ 手水舎 ]

[ 拝殿 ]

[ 拝殿・本殿 ]

[ 狛犬 ]

[ 石碑 ]

[ 歌碑 ]

[ 倉庫 ]

[ 石碑 ]

[ 御神木 ]

[ 案内板 ]

[ 大湯間歇泉 ]

[ 公衆電話 ]

コメント